畜禽生产技术专业开展“教—学—做”一体化教学改革的实践

【摘要】本文论述中职畜禽生产技术专业教学存在课程教学方法与职业教育类型不适应、教师教学能力与技能人才培养不契合、实训条件与实践操作训练不匹配的问题,指出“教—学—做”一体化是培养中职生职业技能和岗位能力的有效途径,以“雏鸡雌雄鉴别方法——翻肛法”教学项目为例,具体论述“教—学—做”一体化教学的实施策略,并就教学过程和效果进行总结、反思。

【关键词】“教—学—做”一体化 畜禽生产技术专业 教学改革

【中图分类号】G63 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2023)17-0095-04

中职教育作为中国职业教育体系的基础组成部分,肩负着培养技术技能人才、促进创新创业就业、推动中国制造和服务优质发展等重要教育使命。为了不断提高我国中职人才培养质量,国家相继出台了一系列教育教学改革政策,如教育部印发的《关于进一步深化中等职业教育教学改革的若干意见》,其中明确指出中职学校要高度重视实践和实训教学环节,突出“做中学、做中教”的职业教育教学特色,加强学生职业技能培养。

在此背景下,中职学校逐步推进“教—学—做”一体化教学改革。“教—学—做”一体化是指教师通过真实的典型工作任务,创设真实的工作岗位教学情境,引导学生学习理论知识、进行实践操作,从而有效解决理论和实践脱节的问题,让学生在实践中深入理解、掌握理论知识,提升技术能力,最终提高学生的学习效率,增强学生的职业技能和综合素质。同时,实施“教—学—做”一体化教学要求教师既具备丰富的理论知识,又具备较高的实操技能,这就促使专业教师积极了解企业行业的发展状况和最新技术,主动参与工厂生产实践,从而提升综合素养。因此,实施“教—学—做”一体化的“做中学、做中教”教学模式,是培养服务乡村振兴的畜牧业技术技能型人才、强化“双师型”教师队伍建设的行之有效的途径。

一、中职畜禽生产技术专业教学存在的问题

(一)课程教学方法与职业教育类型不适应

职业教育是以培养专业技术人才为主要目标,在教育教学过程中强调工学结合、理实一体,主要的教学方法有项目教学法、案例教学法、情景教学法、工作过程导向法等,通过让学生在真实或模拟的工厂车间、田间地头进行实操,发展实践技能。然而,长期以来,由于受学科教学模式的影响,畜禽生产技术专业的理论教学、实践教学是分开或分段实施的,而且实践教学课时量很少。职业教育有其特殊性,尤其是对畜禽生产技术专业教学而言,学生需要在教室先学习猪生产、禽生产、病理、药理等畜禽生产技术专业知识,然后在实训室进行实操训练,最后到养猪、养禽、兽药生产、饲料营销等企业实习锻炼。但在课堂教学中,专业教师仍然采用“填鸭式”“满堂灌”的方式讲授畜禽生产、动物疫病防治等专业知识,学生听不懂且兴趣不高;而在实训课堂中,实训指导教师则主要进行动物注射、猪鸡去势、鸡鸭孵化、雌雄鉴别等专业技术的演示,学生却很少有机会进行实操训练,这样的教学方式与职业教育类型不适应。

(二)教师教学能力与技能人才培养不契合

对畜禽生产技术专业来说,培养理想信念坚定,具有良好人文素养、职业道德、创新意识及精益求精的工匠精神,具备较强的可持续发展能力,并熟练掌握本专业的理论知识和技术技能,能在一线从事畜禽生产、服务、营销、管理的高素质技术技能人才,是专业教学的首要目标。要实现这样的目标,就需要一支技术技能过硬、经验丰富、师德高尚的教师队伍。但这往往是大部分中职学校畜禽生产技术专业的短板。如广西农牧工程学校(以下简称我校)有57位畜禽生产技术专业教师,师资力量(数量)不可谓不强,但其中不少教师的专业能力还有待提高,中高级“双师型”教师占比仅为50.70%,在某些专业性强的知识上不能给学生提供更加专业的指导,这与技能人才培养不契合。

(三)实训条件与实践操作训练不匹配

实训是实现职业教育培养目标、提高学生技能水平的途径,学生在模擬或真实的畜禽生产现场,运用专业知识和技能解决现实问题,能更好地掌握专业技术。目前,我校畜禽生产技术专业实训教学主要是在校内实训基地和企业生产车间进行。但目前我校校内实训基地的实训条件还无法充分满足专业实训教学所需。一是实训工位不足。中职学校没有按实训设施配备标准建设实训室、购置实训设备、采购实训耗材。按专业设备配备标准,中职畜牧兽医专业至少要有6间实训室。目前除我校外,广西其他农业类中职学校都未能按标准配备实训室,甚至有的中职学校仅有畜牧、兽医两间实训室,实训工位严重不足。二是实训耗材不足。农业类中等职业学校开展动物解剖、注射、去势、雌雄鉴别、采精、人工授精、检疫等实训操作时,无法提供给学生每人1头猪、1头牛、1羽鸡(鸭)、1枚蛋等实训材料,或无法提供能满足学生掌握畜禽生产相应技能技术所需要的不受限制的蛋、鸡鸭苗等实训耗材。

二、“雏鸡雌雄鉴别方法——翻肛法”项目实施“教—学—做”一体化教学的策略

“教—学—做”一体化教学通常是在实训室、企业生产车间里,教师或企业师傅针对学习项目或模块一边讲解理论、一边示范操作,通过“边讲边练”或“先讲后练”让学生初步了解相关工作过程、学习专业知识和技术,然后,学生在教师或企业“师傅”的指导下亲身体验、动手操作,用所学理论知识指导实践,以实践操作加深对理论知识的理解,达到“学中做、做中学”、知行合一的目标。

近年来,我校以培养学生岗位能力为目标,积极探索我校专业课程尤其是畜禽生产技术专业课程“教—学—做”一体化教学模式,突出“做中学、做中教”。在具体工作中,我校坚持实用为主、够用为度的原则,建设了校内畜牧养殖、畜牧兽医、畜禽生产与疾病防治、特种动物养殖等四个自治区级示范特色专业及实训基地,与桂柳家禽、实隆农牧、扬翔股份、桂垦牧业等37家企业共建产教融合实训基地,为学生实习实训搭建了广阔平台。与此同时,我校以职业技术训练为核心、以企业典型工作任务为载体,整合理论教学和技能训练内容,研发了若干模块化教学任务,然后由教师将任务分发给学生,学生以小组为单位带着任务去学习、去实践,从而掌握雌雄鉴别、人工授精、检疫等专业核心技能。

禽类生产是中职畜禽生产技術专业的核心课程之一,“家禽人工孵化”是该课程的模块四内容。该模块包括蛋的构造及形成、种蛋管理、家禽胚胎发育及孵化条件、家禽胚胎孵化方法、孵化效果检查与分析、初生雏鸡处理等六个项目,其中雏鸡雌雄鉴别是初生雏鸡处理项目的重难点,也是禽蛋孵化岗位工作所要求的主要能力之一。因此,我们选取“雏鸡雌雄鉴别方法——翻肛法”典型工作任务作为教学项目开展“教—学—做”一体化教学实践。雏鸡雌雄鉴别既是肉(种)鸡养殖的一个典型工作任务,也是一个独立的职业岗位,包含鉴别最佳时间、排胎粪、翻肛、鉴别放雏等五个子任务。通过该项目“教—学—做”一体化教学的尝试,有助于提高畜禽生产技术专业学生的职业能力,增加学生的就业机会。

(一)重构专业课程教学体系

过去,畜禽生产技术专业是按学科教育体系设置专业基础课、专业课,往往只注重理论知识教学而忽略实训教学,存在教学针对性不强和实用性不足的问题,与现代中职教育对人才培养的要求、市场和企业的人才需求、岗位工作的能力需求不适应。根据技术技能人才培养目标,我校重构畜禽生产技术专业课程教学体系:校企双方共同分析、梳理企业岗位群,依照企业人才需求、职业岗位能力要求和职业行业标准,确定禽蛋孵化等畜禽生产技术职业岗位的工作任务和要求,突出人工授精、雌雄鉴别等技术技能训练、提高学生职业能力的目标,制订了“教中学、学中做”的人工授精、雌雄鉴别等“教—学—做”一体化课程标准并创设教学情境,构建基于畜禽生产工作过程的由猪生产、牛羊生产、禽类生产等专业课程构成的课程体系。

(二)“九步骤”落实基于工作过程的“教—学—做”一体化教学

在整个教学过程中,主要依托模拟实训室和企业真实岗位实施“教—学—做”一体化教学,然后通过超星课堂、微课、游戏、实物投影等信息化手段,让学生了解雏鸡雌雄鉴别的原理,初步了解雏鸡雌雄鉴别的有效方法——翻肛法,接着由学生动手实践,训练翻肛法的操作要领和步骤,最后以雌雄鉴别竞赛和企业师傅对学生学习情况进行个性化评价,从而巩固学生的雏鸡雌雄鉴别操作技术。在具体教学中,笔者通过如下九个步骤开展基于工作过程的“教—学—做”一体化教学。

第一步课前预习、完成测试。学生登录超星课堂观看“雏鸡雌雄鉴别步骤和手法”微课视频,笔者将鉴别最佳时间、保定(是指将雏鸡握在手中使其不动)、排胎粪、翻肛、鉴别放雏等五个雏鸡雌雄鉴别技术要点,编制成雏鸡雌雄鉴别(翻肛法)测试题,题型有填空题、选择题、判断题、简答题,学生完成测试后将结果上传至教师平台。

第二步创设情景、导入新课。为了让学生能在尽可能真实的生产环境中学习,最大限度地激发学生的学习兴趣,在我校禽蛋孵化实训室开展“雏鸡雌雄鉴别方法——翻肛法”项目教学时,笔者在授课前播放了不同家禽养殖场开展养殖工作的视频,创设肉(蛋)鸡养殖场生产的真实情境。通过视频,学生直观地学习以雏鸡雌雄鉴别分类养殖阉鸡、项鸡、蛋鸡、雌雄混合鸡,以及由此产生的不同经济效益,激发学生学习掌握雏鸡雌雄鉴别技术技能的欲望,从而引出本项目的教学。

第三步游戏体验、强化重点。为进一步激发学生的学习兴趣,笔者通过体验游戏的方式检查学生课前预习的效果,强化技术知识重点。首先,笔者将雏鸡雌雄鉴别的最佳时间、保定、排胎粪、翻肛、鉴别放雏等五个子任务或关键点设置成技术技能游戏并上传至教学平台。然后,笔者要求学生两人为一组进行游戏体验,在游戏中学习和掌握技术知识要点,培养学生的团队协作能力和竞争意识。最后,笔者观察学生的游戏体验效果,以便及时调整教学策略。

第四步翻转课堂、查漏补缺。在学生完成课前预习和游戏体验的基础上,笔者利用超星学习通平台开展答题竞赛,通过学生抢答、教师选人答的方式,引导学生总结雏鸡雌雄鉴别五个技术关键点,达到查漏补缺、答疑解惑的目的。

第五步布置任务、示范讲解。笔者通过超星学习通平台给学生发放实践操作任务单,向学生具体描述任务内容,提出任务要求和任务目标。任务单就是将学生应掌握的雏鸡雌雄鉴别(翻肛法)技术技能细化、分解为一个个具体的操作任务,其中主要包括抓雏握雏、排粪翻肛、鉴别放雏等三个任务并结合具体任务提出操作注意事项及操作要求、自我评价等内容。为使学生能够顺利完成操作任务,解决雏鸡个体小、普通光线下无法清晰观察雏鸡生殖突起特征等教学难题,在实操雏鸡雌雄鉴别翻肛法前,笔者通过实物投影仪向学生展示具体实物和操作,并给学生创编翻肛法顺口溜,然后进行示范操作、讲解操作步骤及要点难点,学生则通过屏幕进行全方位观察。同时,笔者将示范讲解过程录制成视频上传超星学习通平台,学生可随时下载学习,巩固学习成果。

第六步情境模拟、实操体验。雏鸡雌雄鉴别翻肛法不可能通过教师教、学生看就能习得,必须依靠动手操作才能掌握。进行情境模拟、实操体验,是促使学生有效掌握雏鸡雌雄鉴别翻肛法的方法。为了给学生创设更加接近企业生产状态的实操环境,笔者按企业孵化车间、员工数量标准模拟雏鸡雌雄鉴别情境:学生每两人一组合作实操,每组分配20羽已经鉴定清楚的雌雄雏鸡,要求各组学生按照岗位要求识别雏鸡雌雄的典型特征,操作翻肛鉴别技术,完成雏鸡雌雄鉴别后填写任务单,完成“做”的环节。在学生实践过程中,笔者巡堂指导,观察学生操作情况,做到发现问题及时答疑纠错,同时利用企业雏鸡雌雄鉴别能手阙素珍的故事,培养学生勤恳求学、精益求精的工匠精神,从而达成情感价值的教学目标,完成“教”的环节。学生实操体验后,笔者在超星学习通平台统计任务单完成情况,并针对疑难点进一步讲解说明,学生再次实践操作,完成“学”的环节。通过情境模拟、实操体验,学生基本掌握了雏鸡雌雄鉴别翻肛法的技术原理和操作技巧。

第七步小组竞赛、以赛促学。在学生完成雏鸡雌雄鉴别翻肛法的操作体验后,为进一步激发学生的学习热情,培养学生的合作意识和竞争意识,笔者设置了小组竞赛环节,这是“雏鸡雌雄鉴别方法——翻肛法”项目教学中帮助学生真实掌握雏鸡雌雄鉴别翻肛法的关键环节。课堂雌雄鉴别竞赛具体操作如下:学生四人一组,八个小组同步鉴别20羽还没有鉴别雌雄的雏鸡,根据各组学生的鉴别速度、准确率,选出最优秀的三个小组给予奖励。小组竞赛既激发了学生学习技术技能的积极性,又培养了学生的协作能力和竞争意识。

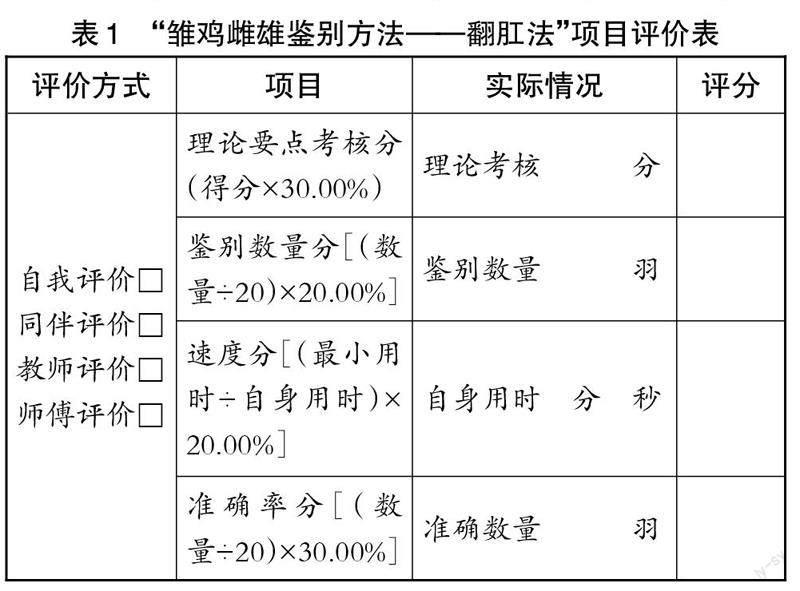

第八步成果展示、多元評价。为检验学生的学习效果,笔者设置了“雏鸡雌雄鉴别方法——翻肛法”教学项目课堂成果展示、多元评价的教学环节。首先,由各组选派代表上台总结本课学习的理论和技能收获,展示实训成果,演示雏鸡雌雄鉴别的完整操作过程。然后,笔者组织学生自评、生生互评、教师评价、企业师傅评价等评价活动。其中,学生自我评价占比为15.00%、同伴评价占比为15.00%、教师评价占比为35.00%和企业师傅评价占比为35.00%(如表1所示),最后根据评价情况和得分情况评出最佳小组和雌雄鉴别小能手。

第九步校企合作、拓展提升。为解决因校内课堂教学时间不够和鸡苗不足,造成学生在雏鸡雌雄鉴别的准确率、速度无法达到企业要求的问题,在实施“雏鸡雌雄鉴别方法——翻肛法”项目教学时,笔者将课堂延伸至企业生产车间,通过识岗、练岗、熟岗、准岗、顶岗螺旋递进的方式拓展,提升学生的技术技能。在学生进入企业工作岗位前,笔者先向学生讲解企业岗位工作任务、安全要求和工作标准,再与企业师傅完成交接,学生身份转变为雏鸡雌雄鉴别岗位学徒。学徒上岗前由企业组织技能考核,考核合格则由师傅带领开展实践,考核不合格则先利用企业残次苗自主练习,合格后方可跟师傅开展实践。学徒上岗后,企业技术骨干手把手指导四个学徒在真实岗位上实践操作;岗位实践结束前,师傅对学徒岗位工作完成情况做全面评价,做到及时发现问题、及时解决问题,确保学生岗位实习的有效性,切实提高学生的专业技能。

三、“教—学—做”一体化教学的成效与反思

(一)有效实现技术技能人才培养目标,有利于提升教师专业教学能力

在实施“教—学—做”一体化教学过程中,笔者通过教学微课、游戏软件、实物投影仪等信息化手段的交互使用,扭转了传统教学中口耳相授、口手相传的教学短板,有效突破了教学的重难点,提高了学生的学习效率。笔者采用任务驱动、体验学习、直观演示、学做合一、先学后教、以赛促练等教学方法,通过多维驱动的方式,既提高了学生的学习自觉性、主动性和积极性,又增强了学生的实践动手能力。同时,笔者通过创设真实的企业生产情境,并在教学中融入思政教育元素,着力培养学生精益求精的工匠精神,同时依托团队合作、小组竞赛等形式培养学生的创新能力和独立分析问题、解决问题的能力,以及培养学生的团结协助和竞争意识。

另外,我校作为自治区第三批现代学徒制试点单位,积极推进现代学徒制改革,构建识岗、练岗、熟岗、准岗、顶岗螺旋递进式专业人才培养模式,搭建人才成长立交桥。在实施“教—学—做”一体化教学过程中,笔者积极推进校企合作,与企业技术骨干联合实施专业教学。在此过程中,笔者从传统的讲授者变成导师,与企业师傅进行面对面支流,专业教学能力得到极大提升。

(二)“教—学—做”一体化教学改革有待进一步深化

主要表现为以下两个方面。一是课证尚未融通。目前,畜禽生产技术专业课程与家庭农场畜禽养殖等级证书还没有做到有效融通,家庭农场畜禽养殖的职业技能等级标准尚未融入专业课程教学标准,职业技能培训模块也还没有融入专业课程结构,职业技能培训内容尚未融入专业课程内容。出现这种情况主要是因为家庭农场畜禽养殖等级证书还处在试点阶段,而且北大荒农垦集团有限公司是培训评价组织,证书内容没有体现畜禽养殖的南北差异。因此,笔者建议家庭农场畜禽养殖等级证书要体现南方养殖畜禽的种类和相关技术技能,南方各职业学校则据此重构畜禽生产技术专业课程体系,并进一步开展实践研究,不断开展“岗课赛证”融合育人,使“教—学—做”一体化教学效果更加显著。二是课程思政育人效果难以在短期内体现。“精益求精”的工匠精神不可能在学校、企业的几次实践中就能培养,立德树人是社会永恒的共同责任,如何育人,如何建立对学生、员工的全时段、多角度、多主体综合评价方式,有待进一步研究与完善。

综上所述,“教—学—做”一体化的“做中学、做中教”教学模式既是提高教学质量的重要举措,也是培养学生职业技能和岗位能力、实现中职教育人才培养目标、强化“双师型”教师队伍建设的有效途径。

参考文献

[1]陈子季.优化类型定位 加快构建高质量职业教育体系[J].中国职业技术教育,2021(12).

[2]贾林平,郭炬.高职院校“课堂革命”的探讨[J].高教论坛,2022(1).

[3]伍咏梅.教学做一体化教学模式在中职农学专业课教学中的实践应用探究[J].科学咨询(科技·管理),2021(7).

[4]张旭,王志秀.新农科背景下高等院校课程思政教学改革实践:以家禽生产类课程为例[J].中国家禽,2022(12).

[5]杨叶.“教学做合一”在中职专业课程中的实践探索[J].现代职业教育,2020(12).

[6]张洋洋.一体化课程教学的内涵及实施[J].文教资料,2019(10).

注:本文系2020年度广西职业教育教学改革研究项目“畜牧兽医类专业中高职衔接人才培养与研究——以广西柳州畜牧兽医学校为例”(GXZZJG2020A036)、“基于‘名师工作室创建中职高水平教师教学创新团队的评定与实践”(GXZZJG2020B099),自治区级在线精品课程动物营养与饲料加工建设项目(36)的研究成果。

作者简介:马翠芳(1976— ),广西宾阳人,高级讲师,主要研究方向为畜禽生产技术专业教育与教学、职业教育教学管理。

(责编 蒙秀溪)