非遗“传统感”的影像化书写

高冬娟

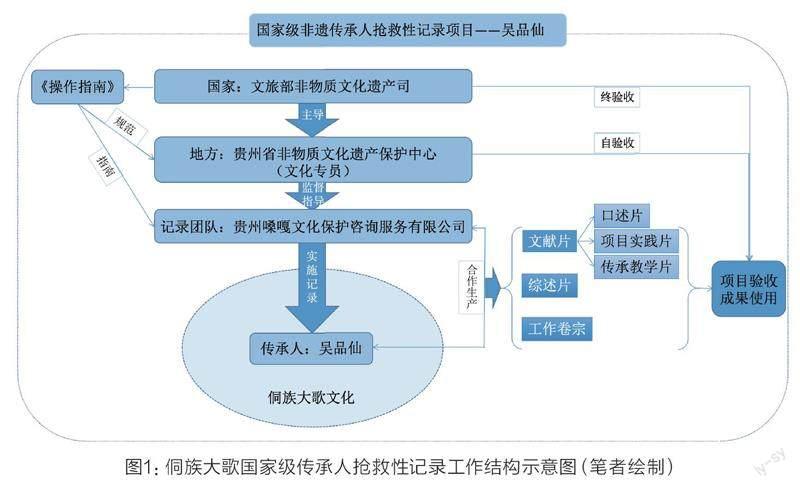

中国“国家级非遗代表性传承人抢救性记录工程”(以下简称“非遗抢救性记录工程”)于2015年4月启动,旨在通过数字化手段全面、真实、系统地记录非遗传承人对文化传统和精湛技艺的经验表达,为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产提供了宝贵的数字影像资料。①这是非遗保护行动中第一个将具体的非遗传承人作为关键抢救对象的国家文化抢救工程,自立项之初便内含着“以镜头写文化”的具体实践,其书写主体由国家、地方、项目团队、传承人四级结构组成,其项目成果由不同层次的书写者通过镜头合作完成,其工作目标则是成为为国家留档的一部权威非遗文化研究索引。本文以“国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录”在贵州省的实践为研究对象②,对“侗族大歌项目代表性传承人—吴品仙”项目进行长时间的田野跟踪调查,以期充分了解非遗影像化的动态“书写”过程,从人类学视角洞悉非遗影像是如何书写人们文化记忆中的“傳统感”。

一、非遗影像化:以“传统感”为核心的影像表述

20世纪晚期的人类艺术经历了一切形式的复兴,人的感觉参与对数码电子时代的艺术而言,有着返璞归真的重要意义,特别是诸如微距摄影、航拍及水下摄影等特殊媒介影像对人类器官的延伸已然超出了人类自己的想象,而凭借科学的精确性、工程师的技术手段、艺术家的敏感性,甚至自然界和人类社会中各种各样的声音也在声音工作室获得了无限的可能,它们被分析、分解、修改和重新组合,有时候会比真实更真实。[1]当我们以数字化的“全面、真实”为原则去指导“非遗抢救性记录工程”的具体实践时,是否也是在追求超越日常真实的“非遗感觉”呢?

(一)影像作为“感觉综合体”拓展了文化书写的空间

人类学将“书写”定义为“以符号形态存在的一系列思想、观念、感觉的综合体,由此从过往的经验中创造并保留一套意义体系,以备后来检索、修改和细化”[2]。

就侗族大歌而言,“抢救性记录工程”首先是一个权威文化秩序的建构,而后是以“文化抢险”的影像化方式,通过记录某一文化集体中的个体生命经验和集体文化实践形式,完成对中华民族优秀传统文化意义体系的创建。

早在2016年7月,国家文旅部非遗司就以《国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作操作指南》(以下简称《操作指南》)①作为规范性指导文件,为抢救性记录实施人员提供一份面面俱到的文化抢险说明手册,细致到对影像化实践时的具体环境、机位、拍摄、照相等都有要求。但对于影像的认可和评价,除了项目成果的细致性及工作卷宗的完整性之外,还涉及到人们对于非遗影像形成的一种主体性“感觉”,在跟踪整个项目的进程中,“感觉”一词不止出现在拍摄场合中,也出现在审核验收的过程中:

我们因为做多了以后对影像也有些“感觉”了,就是说你怎么样的做法是不对的,它对这个项目有些什么样的验收标准,其实我们心里面是大体有底的。②

由于影像具有无法被准确分类和评估的模糊特质,不仅每个创作者对影像的能动性创造会影响它所表达的含义,而且每位观者对影像的能动性理解也会影响影像的表达意涵,于是影像所具有的视觉创造性在《操作指南》所确定的结构中拓展出一片新天地,似乎赋予了整个抢救性记录工程一个“只有下限没有上限”的能动性文化书写空间。如何表达非遗?怎样才算更好地呈现非遗?怎样才能拍出感觉?这些问题的答案可以千变万化,因为与文字书写相比,影像有着更为广阔的“多模态”经验书写的可能性,它带着具象化的经验传递,以镜头间的蒙太奇关系创造感觉,也以感官的杂糅性塑造着每一位观者的视觉认知。

(二)非遗影像作为“传统”的替身具象了“传统感”

侗族歌师吴品仙居住在贵州省黎平县三龙侗寨,2008年被定为第二批国家级非物质文化遗产名录侗族大歌项目的代表性传承人,因年过七旬被文旅部非遗司列入第二批抢救性记录工程的项目名单。③在侗族大歌代表性传承人抢救性记录这一项目中,地方层级的贵州省非遗中心聘请了学术专员对《操作指南》进行解读,明确了“原真性”“有效性”“完整性”的原则,这些原则成为贵州省整个项目在总体实施上的规范指引。

何为“原真性”?当影像作为“感觉”的经验书写者出现时,它的呈现实际上是一种感官多模态的杂糅,尽管影像的内容表面上是对视觉和听觉的捕捉,但它给予观者的却是“各种感官感知在混杂糅合的联觉中,使意义和情绪情感的表现性和作用力得到了相互补充和加强”[3]。上述“原真性”原则就是一种典型的感觉综合,比如为了追求“自然”和“原真”的感觉,学术专员会强调要“处理好美和真的关系”,因为“那些你看起来自然的东西并不一定是纯自然的,其实是经过匠心设计的”①;项目导演会强调“我不可能完全把城镇化的一个村子拍进去”②,因为不能破坏观众对古老传统村落的那种印象;记录团队的负责人则会强调:

我们其实很多片子都是这样的,在审片的时候专家有意见,然后我们这边导演也有自己的想法,专家把某个问题提出来,认为感觉不对,那导演你想一下,确实这个点是可以改的那就改,但是导演也不会完全按照专家说的来改,只要导演改出来东西专家看起来很舒服,有那个感觉了,就可以了。③

显然,对这种“感觉”的追求实际上就是在力求贴合非遗影像所描述的“传统感”,它来源于人们对地方传统文化的记忆和感知,来源于各类媒介中非遗信息的传达影响,也来源于人们对于历史社会生活的想象。

不可否认,人们面前的历史都是“以时间的名义对事件进行压缩的过程”[4],而这一过程的产物就是所谓的“传统”。澳大利亚音乐人类学家英倩蕾(Catherine Ingram)博士认为“由于新千年以来侗族村寨的唱大歌发生了复杂的变化,所以在当代侗族大歌歌唱中定位‘传统的概念不再是一种直截了当的努力”[5];英国社会学家艾瑞克·霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawm)指出“那些声称古老的传统常常源于近期的发明,被发明出来的传统有象征的特性,并且暗含着过去的连续性”[6];中国人类学学者麻国庆认为“非物质文化遗产绝不会一成不变,在适应外界环境的过程中既有传承,又有重构,也有创新,在新陈代谢中不断发展”[7],传统总是暗含着历史性,却永远逃不开时代性。

影像在理论和技术上总是与时俱进,同时具有一种唤起观众某种经验和感觉的能动性。在非遗影像化的时代语境中,人们学习优秀传统文化的过程使非遗影像逐渐成为“传统”这一名词的替身,也就是说影像中呈现的“非遗”成为人们视觉意识中“传统”应有的样貌,这些不断积累起来的对于“传统”的视觉影像感知构筑起人们对于“非遗感觉”的认知框架,也让人们“对物的意识活动”拥有一种可以称之为“传统感”的拟态环境,而非遗影像化就是以这种“传统感”为核心进行影像表述的文化书写过程。

二、经验与结构:非遗“传统感”的两种体认方式

“传统感”不仅是“非遗感觉”的内核,也是现代视觉影像营造出的“比真实更真实”的内涵特性,它的存在使得很多承袭文化传统的地区开始按照影像来调整自己的行为和形象,并以影像中的真实为准则,去对标本民族和本地区的日常生活。因此,当影像作为一种感觉综合體呈现出人们认可的“传统感”时,它至少暗含着两种体认方式,一种是文化持有者对于传统生活世界的切身感受;另一种是观看者对于非遗影像的集合性体认,以及由此而来的优秀传统文化结构性想象。

(一)作为一种经验体认的“传统感”

三龙侗寨属壮侗语族侗语支南部方言第二土语区,因其崎岖山地的自然环境,很难受到外在信息的影响和干扰,所以在优秀传统文化的传承上一直保持着相对独立性,构成一个完整的社会文化单元。[8]这里的侗族人擅长用自然之物作比喻,歌词曰“鱼有窝,鸟有窝,歌也有窝,鱼窝在深渊,鸟窝在林间,歌窝三龙,三龙歌窝”,体现了人们对三龙侗寨侗族大歌丰富性的肯定,“上山就能吃竹笋、下山就能吃稻米、田里鱼儿游、桌上娃娃笑”的自给自足也是侗寨最日常的写照。众多学者肯定了侗寨大歌的文化根基来自于侗族的“民族生境”[9],侗族大歌既是对生态环境仿生的结果,也是侗族社会历史发展过程中的产物。所以与自然生态的紧密联系使侗族歌手们具备艺术直觉和声音美感,创造出《蝉之歌》《布谷催春》这样优美动听的自然拟声,并通过侗族的语音语调和传统大歌的内容保留了传统侗寨的韵味。对于侗族人来说,侗族大歌也是当地生活中一项必不可少的社会活动,“拒绝加入一个歌唱团体被视为拒绝社交,而不是对自己的音乐能力缺乏信心”[10],可见侗族村寨之间的社交关系和人文社会环境进一步塑造了侗族大歌,不断推动歌曲内容的创作,使其拥有更丰富的文化内涵和更多元的表现形式。

如今,有关侗族大歌的影像在各大视频平台上都能搜到数万条,侗族大歌与其他音乐形式的创造性改编也在持续进行,面对这些改编,侗族大歌国家级传承人吴品仙有自己的看法:

“我觉得用其他乐器配上侗族大歌,出来的都不是那个侗族大歌的味道,反正我是不喜欢,可能还没有出现更好的形式吧。”①

吴品仙所说的“味道”便是一种与侗族大歌民族生境息息相关的“感觉”,就像她不断强调“我像是鱼,侗寨像是水,鱼离不开水,我离不开侗寨,离开侗寨唱侗族大歌就没有那个味道了”②一样。这种感觉来源于故事和记忆,来源于生活和习惯,承载着他们过去和现在的具身性经验,只有生活于三龙侗寨中的人才能真正理解和体认。

从文化人类学的视角而言,所谓“自然”“原真”的“感觉”既来自于文化持有者对所属自然环境的多感官认同,也涵括了持续经受文化和社会浸润的视觉质感,比如日常生活中长期保留下来的配色、花纹、用具、服饰、摆设、歌词、曲调等,人与自然的天然亲密性既是侗族大歌编创的一大特色,也是整个侗族大歌系统由内而外的自然本性与人文本性的真实流露。因此,在吴品仙的经验和记忆中,侗族大歌与当地环境这种“鱼和水”的关系在成就一种艺术歌唱形式的同时,也对侗族村寨社会结构的统一、文化知识的传承起到了举足轻重的作用,这些视觉质感和日常经验构成了三龙侗寨人对日常“惯习”的无意识,也形成了他们对“味道”的感知,促成他们对“传统感”的体认。

(二)作为一种文化结构的“传统感”

传统从一种“惯习”变为一种“感觉”的过程中少不了影像的经验传递作用。侗族大歌的舞台化历程开启了优秀传统文化从神圣空间迈向以大众文化消费为导向的世俗空间的步伐,之后“国家级非遗”“世界级非遗”“四级名录体系”等结构性名称的赋予则促进了作为非遗的侗族大歌的影像化传播的过程,而像“抢救性记录工程”这样以“文化抢险”为初衷的影像化实践,又通过真实记录书写出一部侗族大歌文化的民族音像志,处于互联网社会中的人们不仅可以在影像记录的自然环境中感知非遗传统,也能够在影像书写的传统符号和意象中记忆非遗的感觉。因此,对于绝大多数未曾去过侗寨的观众而言,他们对侗族大歌的感受往往来自于各类声画一体的影像,来自于一种影像的向往——“侗寨不就是那种吊脚楼,那种有鼓楼有花桥,稍微原始又很传统的村落嘛?”③。

我们当然可以认为验收时所依据的“感觉”是拥有文化权威的个体专家的决定,但又不可否认,即使是权威验收专家的个体感觉,也会受到更大的非遗文化感觉的影响。从布迪厄的惯习理论出发,在影像化的现代,影像实际上正在造就一种更强大的文化惯习,使得接触影像的个体“不假思索地正确前行”[11],这种惯习的来源是整个非遗影像化过程建构出来的“非遗文化”,这一过程压缩甚至抹去了传统村落不断消失的事实,以至于专家在审片时对“侗寨的吊脚楼变成了砖瓦楼”的画面感到不满④。

一方面,影像将经验本身变成一种观看方式,也将文化变成一种“多模态”的经验结构。无论歌师吴梅香多么不满导演自以为是的剪辑——“导演把我们中间唱的部分剪掉了,电视上放出来的时候我一听就知道,连不到一起,真的很别扭”⑤,可是对于大众来说,运用各种蒙太奇手段创作出来的侗族大歌影像已然成为他们理解这个传统音乐艺术的印象底板。

另一方面,整个非遗影像化的社会语境也在形塑人们对于“非遗”和“传统”的文化记忆。优秀综述片除了会在国家图书馆策划的非遗影像课上公开展映,还会参与不同形式的全国媒体报道,贵州本地也会通过微信公众号、贵州省文旅厅网站、贵州电视台等多方媒体来对优秀非遗影像进行宣传。可以说,这一非遗影像化的“多媒介网络”构成一种集体语境,它引导人们接受非遗传统的影像化,并使非遗影像变成文化记忆的一道媒介。[12]

三、做(doing)-影像:非遗“传统感”的文化记忆书写

当然,影像构筑起来的文化结构性并非原罪,它既然是一种被最大限度感知到的感觉的集合,也能与“感觉”再次持续互动并实现新的超越。在非遗影像化的现代语境中,人们对自身之外世界存在的“非遗”和“传统”的想象其实绝大部分是基于人们对媒介中呈现出的非遗影像的认识和想象,而这些影像中延伸出来的想象又驱使着抢救性记录工作者去营造环境历史感和真实感,整体上呈现出一种“做(doing)-影像”的书写状态。

(一)时间-影像:做(doing)个体生命的记忆追循

在非遗影像化的时代语境中,“时间-影像”的两种可能性同时存在于影像化的实践过程中:一方面,非物质文化遗产作为即将消逝的传统被保存了下来,这种建基于过去的文化遗留以回忆和还原的方式通过影像表述出来;另一方面,在进行影像化记录的同时,目之所及的所有“非遗”文化都与当下的社会文化语境紧密地粘合在一起,无论是传统时间顺序中的时令节庆,还是现代化小学课堂上的非遗教学情境,它们所具有的全部当下特征都在镜头捕捉到的那一瞬间成为时间流逝的印记。正如侗族大歌项目负责专员所说:“我们不是在记录过去,我们只是在记录现在,同时尽可能地追溯过去的形式。”①

在《操作指南》要求提交的四项动态影像成果中,传承人“口述片”是最具“过去”意义的“时间-影像”。

在传承人口述史的影像记录中,可以看到两条不同的时间记忆线:(1)从作为社会文化时间的角度出发,看到的是影像记录通过回溯过去呈现出的一个“进化”的时间线,通过对事件进行分割确定每件事的秩序[13],反映出个人发展线与整个国家的历史发展线的同步性。(2)从作为现象学的时间角度出发,会看到时间记忆的另一个侧面,即瞬间与瞬间的概括和并置造成这些回溯中“存在的瞬间”[14]。

这样突出而显著的瞬间就是一个个“启示性的事件”,对于抢救性记录的影像来说,这样的个人生命史的记忆既是国家的和历史的,也是吴品仙自己的和现在的,因为“我们是由记忆构成的,我们同时体现了童年期、青年期、老年期和成年期。”[15]当人们因社会语境变化而找寻脑海中的某个记忆时,往往首先置身于广义的过去,然后再选择各种时区中的存在性瞬间,正是这些瞬间的并置构成了个体生命经验的记忆,也构成了文化记忆的第一个层面,即认知层面的生物性记忆。[16]

“时间-影像”无疑是主体经验介入的影像,并且由于“每一个瞬间、每一个影像都潜在地预测了未来的发展,并记住了之前的形态”[17],所以,由个人记忆勾连出的不同历史阶段的社会文化记忆呈现出过去和现在频繁互动的特征,并且在面对现实境况进行“线索追循”过程中夹杂着对过去的补正和想象,使得时间-影像成为从“现实影像”出发通过想象延伸出来的记忆影像。

(二)还原-影像:做(doing)群体共享的文化记忆书写

还原历史往往意味着在“现在”的时间点上向后看文化,意味着“衣服不能太新,太新就没有历史感”,意味着“民族服装是一定要穿的,这不仅是区别民族身份的一个符号,也是非遗传统性的体现”。

“我们都是尽量去还原以前的生产、生活、劳动状态,尽可能排除现代化的因素。传承人需要穿侗族的服装,歌队唱侗族大歌时的场景的布置也要尽量符合以前的样子。”①

从文化记忆影像的还原“做”法来看,国家级非遗代表性传承人抢救性记录的任何一个项目都是一个古今杂糅的記忆影像集合,一方面应影像的拍摄需求,传承人夹带着对现实感知的过去回忆被记录下来;另一方面,应“人家”对“非遗”和“传统”的想象需求,记录团队不仅需要在影像中排除现实中现代化设备的干扰,偶尔通过空间置换营造历史感,还需要追求画面的艺术性,进而想象出更具传统性的场景和构图。譬如:

案例一:在网络上盛传的一些侗族大歌影像中,会看到运用航拍器拍摄的画面,侗族男女老少往往穿着传统的民族服饰,一排排整齐地站在梯田梗上合唱侗族大歌②,这样的场景与侗族原生态文化原本是不同的,人们根据导演的要求被组织起来,目的就是为了从航拍影像中传达出侗族大歌的歌唱气势和自然和谐。而一旦这种精心策划的场景出现在影像中,看过的观众就会认为侗族大歌就应该是这种人多磅礴的气势,这样的表达记录自带一种文化记忆的“预见”图式[18],它形塑了人们对于传统侗族大歌的认知和想象,也成为此后诸多导演追求的场景之一。

案例二:更小型摆拍(如图2所示),侗族三姐妹(左一吴梅香、左二吴再霞、右一吴永莲)和传承人吴品仙被安排在木房子里转动古老的织布机聊天说笑,可事实上她们平时很少会这样一起织布,更不用说将其作为日常生活的一部分了。自从手机短视频兴起后,三姐妹大部分时间都与手机相伴,她们与村里其他几个伙伴每晚都会做直播,平常除了要忙自己的家务和工作外,她们也会拍摄一些带有民族特色的搞笑短视频,发布在快手、抖音等社交平台。

结合以上案例可以看到,侗族大歌的还原-影像既满足了中国人对传统农业社会男耕女织的田园生活的向往,也满足了他们对传统社会自然、朴素、真挚、友好等价值观的想象。由此,可以将“还原-影像”的“做”法概括为一个在媒介社会中不断思索如何“做得更像传统”的过程,其“做”的意义不仅在于对非遗影像化中“原真性和艺术性”关系的处理,更在于如何通过影像再现人们长久以来形成的传统意识,并进一步拓展人们对传统社会生活的记忆和想象。

结语

综上所述,非遗影像化作为一种以“传统感”为核心的文化记忆的书写过程,见证了一种通过影像建构起来的新的文化秩序,能动的非遗影像集合既建构着新的文化结构性,也作为“多模态”经验的书写者赋予能动者积极的创造力,结构与能动的持续互动使影像不断生产和再生产非遗文化的“传统感”。

这种“传统感”既是个体和集体记忆对优秀传统文化的体认和想象,也来源于非遗影像化过程中“做-影像”的具体实践和多媒介网络的构建。关于“做-影像”过程中涉及到的非遗真实记录问题,其本身就存在一种根源性烦恼——“有时候我们觉得非遗的影像跟现实其实是有一段距离的,我们总是在怀念过去,试图呈现出它的符号性、民族性,但是我们到了乡村才发现,大多数新农村建设后连土墙都没有了。这也是我们目前很困惑的一个问题,传统村落的拍摄越来越困难,很多村落到后面就找不到地方可以拍了。”①或许这样的烦恼才是这个文化转型时代最本真的文化记忆,所以当有了网络和视频之后,会更容易地发现“传统”的侗族大歌正在被改变,没有固定的形式,也没有确定的方向,这种全国开展、全民参与的非遗影像化活动,实际上是在共同建立一个“文化基因库”,共同书写这个群体共享的文化记忆,以不断向后看的姿态补正传统的想象,以不断向后看的底线维系这一书写的真实性,并期待着“有了影像资料以后,一个人如果对某项非遗感兴趣,他可以通过反复观看影像来学习。”②

参考文献:

[1]Louise Meintjes.Sound of Africa!:Making Music Zulu in a South African Studio[ J ].Duke University Press,2003:71.

[2][英]奈杰尔·拉波特,乔安娜·奥弗林.社会文化人类学的关键概念[M].鲍雯妍,张亚辉,等译.北京:华夏出版社,2005:355.

[3]王建民,曹静.人类学的多模态转向及其意义[ J ].民族研究,2020(04):61-73,139-140.

[4][美]迈克尔·赫茨菲尔德.人类学:文化和社会领域中的理论实践(修订版)[M].刘珩,等译.北京:华夏出版社,2009:233.

[5]Catherine Ingram.Tradition and Divergence in Southwestern China:Kam Big Song Singing in the Village and on Stage[ J ].The Asia Pacific Journal of Anthropology,2012(13):434-453.

[6][英]E.霍布斯鲍姆,T.兰杰.传统的发明[M].顾杭,庞冠群,译.南京:译林出版社,2008:2.

[7]麻国庆,朱伟.文化人类学与非物质文化遗产[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2018:15.

[8]刘锋,龙耀宏主编.侗族-贵州黎平县九龙村调查[M].昆明:云南大学出版社,2004:3.

[9]罗启华.侗族生境模塑下的侗族大歌[ J ].贵州大学学报(艺术版),2018(05):83-91,116.

[10]Catherine Ingram. Tradition and Divergence in Southwestern China:Kam Big Song Singing in the Village and on Stage[ J ].The Asia Pacific Journal of Anthropology 2012(13):434-453.

[11][13][14][英]奈杰尔·拉波特,乔安娜·奥弗林.社会文化人类学的关键概念[M].鲍雯妍,张亚辉,等译.北京:华夏出版社,2005:2,224,222.

[12][16][18][德]阿斯特莉特·埃尔,安斯加尔·纽宁.文化记忆研究指南[M].李恭忠,李霞,譯.南京:南京大学出版,2021:493,12,6,11,6,488.

[15][法]吉尔·德勒兹.电影2:时间-影像[M].谢强,蔡若明,等译.长沙:湖南美术出版社,2004:124,155.

[17][意]吉奥乔·阿甘本.宁芙[M],蓝江,译.重庆:重庆大学出版社,2016:6.

——基于从江县侗族大歌传承实践的分析

——弋阳腔传统曲牌抢救性录音