经济增长是解决城投债问题的关键

李宗光

城投债是长期存在的问题。短期看,如果说经济能够企稳,房地产能够回暖,实际上它不是一个迫在眉睫的问题。但是它是长期持续性的,还是一个非常重要的挑战。

中央、地方的财权、事权不匹配

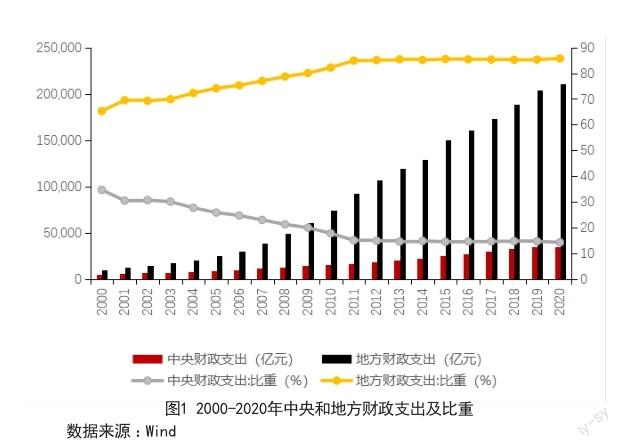

中央、地方的财权、事权不匹配。地方实际上承担了80%的事权,但是地方财政收入占比只有50%左右(图1、2)。地方财政收入的一个重要来源是中央的转移支付,大约占地方财政收入的50%。这种情况下,地方要保证经济增长,发债的冲动还是非常强烈的。

城投平台从1992年开始出现,真正的大发展是2001年之后。

大家经常讲,2008年国际金融危机期间我国增发了4万亿元贷款,实际上这只是项目的规模,加上各种配套可能达到10-20万亿元。这里指的配套融资,大部分是地方城投融资。当时我们的预算法规定,地方政府不能发债。但是为了稳经济增长, 2009年国家特地开了一个口子,支持有条件的地方政府组建投融资平台,发行企业债、中期票据等。限制放开后,城投债发行迅速增长,2010-2014年期间,从每年大约0.17万亿元增加到1.19万亿元,增长了接近5倍①,主要投资项目是基础设施建设和土地整理这两类。

化解城投债风险需要一定的时间

2013年,审计署对城投债问题做了一个梳理。城投平台是地方政府主要的举债主体,负有偿还责任的债务达4.08万亿元,负有担保责任的债务达8823.5亿元,可能承担一定的救助责任的债务达2.01万亿元,规模总共为7万亿元左右。

到2015年,地方债放开发行,开启债务置换即“开前门、堵后门”(图3)。2014年、2015年,我们下了很大决心解决城投债务问题,解决的前提是要承认它。所以“开前门”就是中央承认其中一部分债务,当时的思路是既然开了“前门”,“后门”(地方自行举债)就不能再发展了。

2015年,中国的经济出现较大的波动。2016、2017年中国的经济发展状况很好,名义GDP增速一度超过10%。2018年后,受资管新规等政策性、周期性因素影响,经济又出现回落。2019、2020年以稳增长为主,地方承担了越来越多的责任。中央的基本方针是“稳健的货币政策,积极的财政政策”,但过去几年财政政策并不那么积极,因为受预算约束。地方怎么承担稳增长责任?只能举债。

本来,“去杠杆”是为了抑制债务增长,但是由于经济下行压力较大,举债最终又被迫抬头。我们既要限制债务,又要稳增长,几方面目标不易兼顾。本来2019年、2020年是要限制城投债的,但是因为经济的波动性,城投债的压力又再次上升。当然城投债的增长也是受外部不确定因素的影响。另外,由于城投债中有较大部分用来借新还旧,真正用于补充新项目的不多,所以城投债的可持续性也面临挑战。

当然,过去的3年遇到了特殊情况,经济确实面临较大的困难。如果经济循环链条能够正常运转,城投债是可以持续的。但由于过去3年经济机器怠速运行,存在着比较严重的长期性问题,需要时间来逐步解决。

过去几年,很多县级、地级市的融资平台,AA+债券融资已经很困难了。之前是有城投“信仰”,但现在市场都开始意识到,只有AAA级、省级的,以及信用比较好、财政实力比较强的地级市的城投债,才值得投资。

整体看,由于市场的约束,2022年城投债净融资规模较2021年大幅下降,尤其是低等级和低行政级别的城投平台。县级城投债净融资降幅最明显,省级城投债净融资还有所增长。如此看来,当前的经济形势比较困难,由于经济不景气和财政的约束,最终会对城投平台的财务状况形成约束。市场是有效的,城投债融资会越来越困难。本来是一个需要用5年、10年解决的问题,现在来看已经是迫在眉睫的问题。

实际上,城投债问题不仅西部地区很严重,东部地区也很严重,比如天津、浙江、江苏。最近几年,江苏、浙江很多县级、地市级的城投债务,无论是绝对量还是占比都已经很高了。

最近我去东部一个经济较发达地区的地级市,跟城投平台的负责人谈,他们过去几年的思路是通过借债发展经济,就是修公路、造新城。但这种模式早晚会出问题,因为当地的流动人口并不多。所以说,这不仅仅是东部或西部的问题。西部的问题可能更严重一些,西部的财力本来主要就靠转移支付,本地的税源比较少。但是东部的一些大省,尤其是那里一些市级和县级融资,其实也存在一些风险。

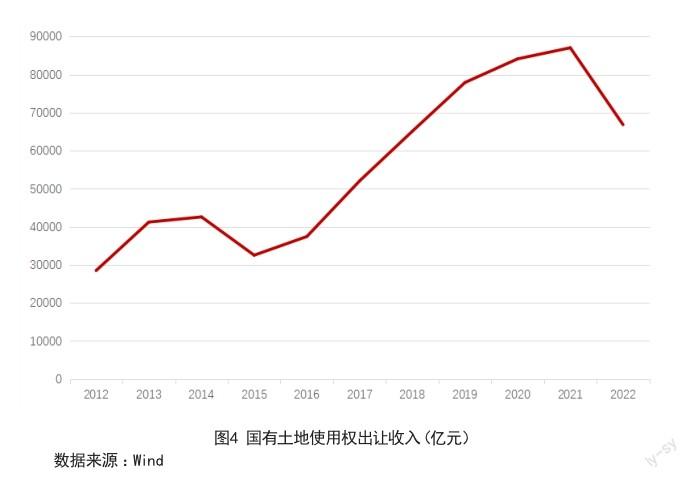

之所以说城投债风险最坏的情况已经过去,主要原因是2021年,地方土地出让金对城投债务本金和地方债利息支出基本上能100%覆盖,只有极个别地区不能覆盖。但是到了2022年,地方卖地收入少了近2万亿元,土地出让金已经没有办法覆盖支出了(图4)。而很多城投平台的抵押物基本上就是土地,土地的流动性相对是最好的,但是过去的一年,由于房地产市场显著回落,导致地方城投也面临挑战。

借债发展经济的模式难以持续

解决问题,首先要救急,就是先救活房地产。如果房地产继续低迷,地方城投债就是迫在眉睫的挑战。房地产问题也很严重,高房价的背后就是卖地,就是土地财政。

回顾过去几年我们解决房地产问题所做的工作,我们发现,本来要解决这个问题,但因为工作的方法和力度方面存在问题,导致对土地财政的依赖变得更加严重。

如果房地产问题解决不好,城投债就是一个“黑天鵝”。如果房地产市场短期之内能够改善,社会信心回来了,那么城投债就是一个经济增长速度问题。10年前,我国经济增长速度是10%,现在降到3%,这里面是什么问题?

经济增长是解决问题的关键

要解决城投债问题,最终还是增长的问题。为了解决增长的问题,短期内的债务稍微放松一点应该没问题。最近也有很多专家争论,债务到底是毒品还是蜜糖,实际上债务问题的背后是经济增长问题。

我们提出去杠杆已经有5、6年了,但根据社科院统计,实体经济杠杆率不降反升,其中的问题是值得反思的。在经济增速下降情况下解决债务是很难成功的。

现实中有很多成功的案例是通过经济增长把债务降下来,历史上解决债务问题的方式值得参鉴。1947年,由于二战的原因,当时美国二战后债务率非常高。1947年-1975年由于经济增长情况好,美国政府部门的杠杆率最低降到40%左右(图5)。这种情况非常多,包括英国,芬兰等等。所以解决债务问题,首先是要把经济增长问题解决好。

本来2020年要采取一些稳增长的措施,不过遇上了疫情。所以过去5年,城投债风险持续发酵,问题逐渐积累起来。我认为,短期内应该先通过债务把经济增长启动起来,最重要的还是要调动全社会的积极性,增强国企和民企的信心,改善预期。只有把全社会的积极性发动起来,才能改变地方政府唱独角戏的境况,如果大家都躺平,光靠地方政府奋斗,它们的债务只能是越来越高。当整个社会的积极性被调动起来,把蛋糕做大,地方政府的支出责任会逐渐减轻,支出减少,税收增加,债务就会越来越低。

历史上看,我们有不少去杠杆的案例。1998年,当时“四大行”的不良资产率达到30%-40%。我们一方面以外汇储备注资,把不良依次剥离。另一方面,最重要的还是经济增长。当时我国加入了WTO,通过国企改革调动各方面的积极性。其实“四大行”不良资产的总量水平并没有降低,但是因为经济增长速度高于不良资产的增速,问题就消解了。

过去十几年,银行不良资产率从30%-40%降到3%-4%,现在降到不到2%,这也是一个很好的去杠杆的案例。总之,现在的中心是解决经济增长问题。经济启动起来,老百姓敢花钱,民营企业敢投资,才能解决根本问题。

要真正落实中央经济工作会议的精神。比如改善预期,需要拿出一些实质性的措施来,而且还要注意部门之间的协调,否则可能出现“合成谬误”。我相信中国现有的经济潜力,城镇化潜力,这个问题是能够解决的,这需要一个系统的,而且长期的方案。但前提是经济增长要好,如果能够恢复经济增长,我相信10年之后這些问题全都能解决。

(编辑 尚鸣)

——以福建省为例

——以福建省为例