接受逻辑下“Z世代”纪录片跨文化传播的叙事策略

——基于“看中国·外国青年影像计划”系列微纪录片的分析

■杨卓凡 吕佰顺

文明因交流而多彩,因互鉴而丰富。坚守文化的自主性,在发展本民族文化的基础上提升其影响力、感染力,寻求多元文化的交融汇通,是跨文化传播的题中应有之义。由北京师范大学的“会林文化基金”赞助、中国文化国际传播研究院主办的“看中国·外国青年影像计划”项目(以下简称“看中国”项目),以“外国青年体验并用影像讲述中国故事”为核心理念,十二年来邀请了101个国家的895位外国青年,共计落地中国的26个省/自治区/直辖市,拍摄了854部纪录短片,深耕中华文化选题,在国内外尤其是“Z世代”群体中持续地产生影响,可以被称作纪录片跨文化传播实践的一个典型案例。纪录片参与承担着塑造国家形象、讲好中国故事的重任,因此,分析其受众的意义接受逻辑并以此来指导其文本创作实践,当是提升我国纪录片跨文化传播能力的一项重要工作任务。据此,本文以“看中国”项目为例,探讨意义真实性、主体“认知差”与共情效应如何作用于受众的意义接受,进而结合理论来分析此类纪录短片的文本叙事模式,以期增强今后的纪录片在跨文化语境中的传播效果。

一、问题缘起与研究框架

任何信息传播活动都必须有其接受者,若缺乏接受者或接受者拒绝接受,则传播活动将无法真正完成。当前,科技的飞速发展与社会文化的不断更迁,使跨文化传播中的接受主体在接受状况上发生了深刻的变化:一方面,后现代主义与相对主义的影响、算法推送造成的“情感定制”与社交媒体的圈群化传播,孕育了“后真相”的概念,在对真相的评价标准上,传统的真实观受到了极大的冲击;另一方面,在数字媒介的支持下,信息数量激增与受众注意力有限之间的矛盾越发凸显,信息使受众产生接受意愿的难度不断提升。对纪录片而言,前者会消解真实性,威胁纪录片价值的核心要素,后者则会对纪录片创作的全流程产生影响。

符号学认为,主体对意义的接受需要满足两个基本条件,即“求真”与“求异”,也就是在认可认知对象的真实性的前提下,感到自身相较于认知对象而言,处于“认知差”(cognition gap)中的“低位”。这两个条件有逻辑上的先后顺序:前者是主体接受而非拒绝一个认知对象的根本原因,后者则是开始进一步理解认知对象所承载的意义的动力。对真实性的认可,能够直接作用于受众的接受,但若缺少必要的“认知差”,就会使受众缺乏进一步理解信息的积极性,最终仍然无法实现表意活动的预期效果。从接受的角度看,“真实性”这个观念可分为强调文本与客观世界相符的、处于文本外部的“符合论真实”,以及强调真实性源自文本各要素之融贯的、处于文本内部的“融贯论真实”。两者相结合,就将真实性的内涵从传统的“再现真实”扩展到了“形式真实”和“共认真实”,为突破真实性的困境开阔了视野。另外,认知差作为主体感知到的自身对意义的占有状态与目标对象之间的落差,一旦过小,就难以提起主体理解意义的兴趣,而若过大,则将提高主体理解意义的难度。因此,一种可行的方法是,在重视主体间关系的“间性思维”的指导下,通过引入社会文化,使主观性的认知差“客观化”,进而将认知差确定在一个适当的区间,令主体既有理解意义的动力,又不乏理解意义的能力。特别应指出的是,情感在主体认知活动中的作用不容忽视——传受双方达成共情,可以消弭主体间的隔阂,带动接受者对文本进行与传播者一致的“同向解码”①马龙、李虹:《论共情在“转文化传播”中的作用机制》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2022年第2期。,从而有效助推这一接受机制的实现。

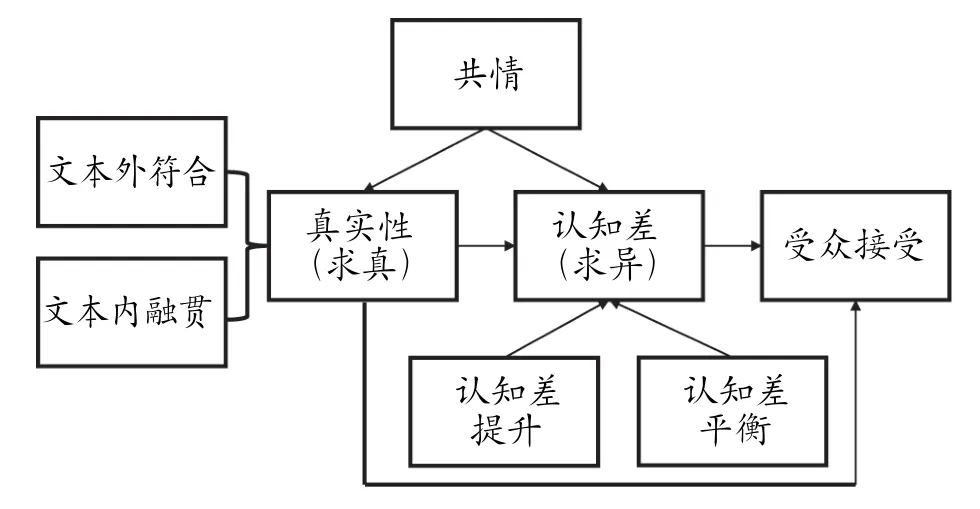

纪录片作为在跨文化传播中发挥重要作用的一种“文化相册”,其创作方式目前亟待调整以适应新的传播形势。基于前述(亦见图1)主体对意义的接受逻辑,纪录片的叙事创作首先要注重对本体真实性的综合建构,同时还要立足于对目标受众认知状况的分析,合理调控自身与目标受众之间的认知差,以促进意义的理解,使观众的接受更为顺利。同时,充分发挥共情效应,将有助于规避跨文化传播中因文化折扣、刻板印象等造成的解读偏差。换言之,在我们分析跨文化传播中的纪录片叙事时,共情也有资格被专门关注。

图1 主体对意义的接受逻辑

二、“在地性”体验与全文本融贯:纪录片求真叙事的双重逻辑

(一)真实符合论:“在地性”体验达成主客体共建的认知图式

纪录片是以真实生活为素材、以真人真事为表现对象、以展现现实世界为目标的艺术形式。不难看出,它从定义上就体现出一种“符合论”(correspondence theory)的真实观。以唯物主义认识论和方法论的视角观之,世界作为人所直面的现实,需要通过特定的方法才能认知,而唯有超越个体主义方法,才能走向辩证法的宽阔视野,抵近对社会现实的正确理解。①刘森林:《理解历史唯物主义“现实”观念的三个向度》,《哲学研究》2021年第1期。基于此,“在地性”的体验方式当是纪录片创作者在其艺术实践中把握真实的可行之举。

“在地”(in-site)概念源于建筑学,意指建筑物与其所处环境之间的依附关系。②朱鹏杰:《在地性:中国生态电影批评的新维度》,《电影新作》2018年第6期。“在地性”强调了主体的一种空间在场,关注主体在空间中的物质的、历史的沉浸式活动。对纪录片创作来说,创作者唯有亲身在场体验,才能真切感知所处的自然和人文环境中所包含的一切细节知识,尽可能减少从二手资料中获取信息所造成的干扰与歪曲,并充分发挥主观能动性,通过与环境的互动获得个体化的原生认知。同时,不同于一般的体验,以结果为导向的、带着任务的体验更需要创作者在有限的时间内全身心投入,在问题意识的引导下广泛而深入地了解与拍摄对象相关的各类信息,这有助于来自不同文化语境的创作者更准确、更系统地认识拍摄对象。

与人类学家或专业机构的电影人相比,青年体验者的身份更容易被拍摄对象所接纳——这让外国青年更容易由“陌生的闯入者”迅速变成“事件的参与者和亲历者”。他们作为“客人”或“朋友”的加入,使得被拍摄的普通人很快便习惯了摄影机的存在,甚至开始在镜头前和他们对话。“在地性”的体验,会让拍摄对象与创作者更容易成为朋友或曰合作伙伴,使得纪录片所传递的信息成为“我所见证、参与和亲历”的真实——这种信息图式也是更具说服力的。比如“看中国·辽宁行”的作品《与蛇者》的导演威廉姆以“蛇岛”作为选题(这源于他对蛇的恐惧),与守岛人以及2万条剧毒黑眉蝮蛇共同生活了一个星期,巡岛、登山、协助捕蛇、协助为蛇安装定位芯片成了他这一周里的日常。拍摄完成时,已经蓄起胡须、皮肤晒得黑红的他,仿佛是本来就生活在这里的人。《与蛇者》最终不仅记录了他眼中一位甘于寂寞的、数十年如一日生活在岛上的护蛇者,更探讨了人与非人的边界、关于共生与畛域的话题,在国内外社交媒体上引发了中外观众的热议。

语言学家肯尼斯·派克(Kenneth Pike)提出过“主位”(emic)和“客位”(etic)的概念。将这一思路引入人类学领域后产生的“主位视角”要求主体脱离自身价值体系以局内人的身份思考,而“客位视角”则要求主体更多从自身出发进行分析。①汪欣:《非物质文化遗产民族志研究》,《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2021年第6期。这两种视角结合产生的文化交汇,在“看中国·四川行”的《口弦之音》中有着生动的体现。来自尼泊尔的阿尼尔(他是尼泊尔口弦的爱好者)与中国搭档自驾前往彝族村庄古井村探究中国彝族传统的口弦,该片展现了他与当地乐器教师、学生乃至彝族阿婆关于口弦的互动,采访、聊天、合奏等体验过程使该片最终成为创作主体与拍摄对象合作的认知图示,既还原了主位视角下的样貌,又带有客位视角中的信息。

(二)真实融贯论:内容框架述真与自反影像呈现

纪录片的创作是一个将客观事物转换为影像的符号化过程。阿涅斯·瓦尔达(Agnès Varda)就认为绝对真实的纪录片并不存在,所有纪录片都或多或少地主观化了。②[法]阿涅斯·瓦尔达、史馨:《电影书写——“新浪潮之母”阿涅斯·瓦尔达访谈》,《电影艺术》2018年第6期。尤其是在跨文化传播语境中,文化背景、思维模式、知识水平等方面的差异可能使不同群体对事件之“真实”的理解各有不同,出现言人人殊的状况。基于此,将注意力从外部的“文本与客观世界的反映关系”上转移至内部的“文本与受众的接受关系”上,寻求“符号之真”,是达成真实性的一种可能路径。“融贯论”(coherence theory)即认为文本的真实性源于其内部各元素的协调一致、相互支持,其核心在于确立一个能在传播过程中让多方主体间产生共鸣的、整体的符码系统,并以此为受众提供论证文本真实性的依据,建构出主体间赖以述真的“话语契约”。③赵毅衡:《文本内真实性:一个符号表意原则》,《江海学刊》2015年第6期。融贯论的真实是从文本内部符号的关系性与逻辑性出发的,在传播实践中更为具体,更有可操作性和可实现性。就纪录片创作而言,“看中国”系列纪录片在内容要素与叙事形式两个层面都做出了契合融贯论真实观的尝试。

内容融贯:指向求真的叙事框架建构这里所说的“框架”(frame),是人们用以认识和阐释外在客观世界的那种认知结构。格雷马斯(Algirdas Julien Greimas)认为,“真实叙述”是一种使接受者“看起来真实”(causing-to-appear-to-be-true)的行为实践,它要顺应接受者的期待,契合其用以评判真实性的认知框架。①A.J.Greimas,F.Collins,P.Perron.“The Veridiction Contract,” New Literary History 20,3(1989):651-660.于此而言,“看中国”的系列纪录短片在对内容的组织上,呈现出了信息完整性、信源可靠性这两个特征。

信息的完整性在人们感知真实性时会起到整体上的作用,而且这一特征尤其符合低语境文化群体的认知习惯——低语境文化群体在交流过程中需要详细的背景知识,大多数信息都必须被明明白白地表达出来,而语境本身及参与者身上所隐含的内容几乎不起任何作用。②马识途、唐德根:《试论如何在高语境与低语境间进行成功的跨文化交际》,《云梦学刊》2003年第5期。“一个完整的事件呈现一般需要对其时间、地点、人物、起因、经过、结果要素给予明确交代,这些要素构成了纪录片符号文本的对象指称层,是符号表意发生和受众真实性判断的起点。”③李玮:《新闻符号学》,四川大学出版社2014年版,第149页。纵观“看中国”项目的诸多短片,不论是讲述较为抽象的唐诗、禅与茶、阴阳平衡,还是记录具体的人物故事或艺术形态,导演们都倾向于全面、完整地呈现事件的前因后果以及今昔流变。如《观茶》一片,将上述内容要素以意大利青年自述的形式贯穿始终,对重庆交通茶馆的主人、常客们(包括老人、“网红”、画家、棋手、旅客)、演变经历以及中国不同省份居民饮茶口味的差异进行了全面且生动的介绍。有别于国内传统的纪录片以茶馆和中国茶文化为重点、充满意境的叙述风格,提供更完整的信息元素似乎更适合跨文化传播。

至于信源的可靠性,“对信源的选择”本身就带有一种关于真实性的隐喻。在跨文化传播实践中确定信源,应该综合考虑信息的内容和观点、信源的身份和立场,以及接受对象的文化与认知水平。恰当的信源,其自身的说服力甚至会超过传播内容本身。基于对目标受众所处的文化语境的分析,“看中国”的创作者们注重选择第一手信源,在确保其信度的同时,尽量增强其原生色彩。例如,“看中国·吉林行”作品《寻医问道》以重症科的崔医生为信源——她兼具母亲和一线医生的属性,能够更直观地展现普通中国医生对工作、家庭与生命的思考。另一些作品即便以官方组织或其成员作为拍摄对象,在信源的选择上依然存在考量。比如《为民》的主人公杨牧笛本身就是公职人员,但年轻、在基层工作的特点决定了把他作为信源相较于其他类型的公职人员更具亲和力与贴近感。同一个信源以不同的方式呈现,也会带来不同的效果。比如“看中国·上海行”作品《守钟人》的主人公老魏,不再是那位多次被国内媒体采访的“五一劳模”老魏,也不再是宣传语境中数十年如一日总是放弃与家人团聚的机会而坚守岗位的老魏,而是被意大利青年看到的每天上班时忙碌奔波,下班后独自遛狗、与亲人视频聊天、与友人打电话逗趣的老魏。这样的呈现效果,显然易于被更多不同文化语境中的观者所接受。

形式融贯:“自反式”的纪录片影像呈现“看中国”项目的诸多纪录短片还有一个比较突出的特点,即凸显了外国创作者们作为中国文化体验者的身份。例如,《厦夜》《稻之旅》《诗意长沙》《巨蛋》等短片均采用了第一人称,讲述“我”对中国故事的所思、所想、所感。有的创作者甚至在纪录片中直接出镜,参与并助推故事的发展,《沙画 沙话》《重拾遗梦》《寻亲》《京张铁路》《5633次列车》等作品都可以作为例子。纪录片采用这种再现创作者自身、将创作者也作为审视对象的手法,实际上是对“自反性”(self-reflexivity)的一种体现。

经典现实主义电影在叙事语言上的基本原则强调“隐去摄影机的存在”,即通过掩盖生产符号的影像表现,促使观众认可其真实性。但这里其实隐含着一种悖论:摄影机绝非中立的工具,任何镜头和画面都是创作者主观选择的结果,所以越是想在影像中隐藏创作者的存在,反而越有可能使观众感受到来自创作者的引导。与之对比,比尔·尼科尔斯(Bill Nichols)认为,“自反式”纪录片会将创作者主观的互动加以呈现,使观众认识到主观意见是如何被建构与显现的。①李铁成:《论香港反身性纪录片——以〈坏孩子〉和〈32+4〉为例》,《当代电影》2017年第5期。这种纪录片并不忌讳彰显创作者的主体性,它直接将创作者与外在世界互动的过程呈现给观众,从形式上为受众提供了确证文本真实性的又一项依据,进而传递了创作者拍摄过程中的诚信意图。结合前文所述该项目中的外国青年导演“在地性”体验式创作的特点来看,在跨文化传播语境中再现这一经历,更容易促使国际观众形成对这些作品文本的“认同”与“介入”,从而使纪录片天然的“真实属性”内化为能够影响受众认知判断的“(电影)真理性结构”。②罗祎英:《在场、介入与自反——1980年以来台湾纪录片美学的一个观察角度》,《北京电影学院学报》2014年第2期。

三、选题开拓与互文建构:在叙事层面提升纪录片“传播力”的路径

(一)提升认知差:“Z世代”突破同质化的全景式展现

认知是主体对意义的占有;认知差则是主体所意识到的在自己的认知状态与认知对象之间存在的差距。认知差带来“认知势能”,进而促成意义在两点间的流动。③谢露洁:《认知差与中国文化的海外传播:问题与对策》,《学习与实践》2018年第11期。当前的传媒生态中,信息的一些特点使受众越来越难以产生接受意愿,具体到纪录片传播领域则主要表现为严重的同质化问题:一方面,在题材选择上,饮食、历史、文物等热门主题被反复利用;另一方面,对相同题材的创作多流于表面,缺少深度开发,难以从旧有主题中发掘出新的价值。对同质化作品的持续消费,使受众观赏纪录片时的满足感不断流失,进而削弱了传播效能。若用认知差的概念予以解释,就是过多的同质化作品会使受众的认知水准与纪录片内容趋于相等,造成“认知势能”过少,受众也就降低了接受并进一步理解作品的意愿。

于此,“看中国”项目在对主题的挖掘与创新上以“Z世代”为抓手,全景式呈现了青年视角下的中国式现代化新面貌。具体来说,首先,青年群体思维较活跃、人格较独立、视野较开阔,在主题选择上也更愿追求新意。比如巴基斯坦青年导演穆罕默德执导的《傅榆翔的外星人——从此未来》,将镜头对准了重庆的当代艺术家傅榆翔的“外星人”雕塑,仿佛在一定程度上脱离了现实中国的语境,转而探讨神秘的宇宙空间,但其实也通过展现傅榆翔对不知是否存在的外星人友善、和平的期许,间接表达了青年对当下与未来、自我与他人、中国与世界关系的思考。其次,青年导演们也善于使用个性化的视听语言为内容赋予独特的质感,对其进行个性化的诠释。比如来自土库曼斯坦的克丽丝调研了多处与《义勇军进行曲》有关的遗址,搜集了10余万字的史料,还修复了数千张图片,使用定格动画的形式创作了《新中国之歌》,围绕这首战斗之歌,讲述了一些鲜为外人所知甚至鲜为部分中国人所知的历史故事。该作品后来被五洲传播中心研发出袖珍记事本、闪存盘等形式的周边产品,在中华人民共和国成立90周年之际变成了颇受青年“粉丝”欢迎的一个文创主题。最后,在创作立场上,“Z世代”既不刻意迎合中国受众的期待视野,也不从他者的立场进行武断的评价,而是在双重意义上进行自我与他者的交融呈现。比如印度青年阿雅曼导演的《山中流泉》展示了瑜伽教师李嘉在重庆山中的温泉旁边练瑜伽的场面,使中国的自然景观与印度的传统文化产生了关联,表达了一种人类共通的对大自然的内在思考。

诚如黄会林教授所言,“看中国”项目使国内外的观众通过外国青年活泼的视角,看到了更为丰富、立体、既充满文化底蕴又朝气蓬勃的中国形象。“看中国”选择的题材相当多样,注重对中国形象进行全景式展现,且每年会邀请参加者围绕一个“年度主题”去创作,例如“人、家、国”“风采、民族、文化”“工匠、传承、创新”“生态、生物、生活”“时间、时刻、时节”“农家、农事、农人”等。多元化、多维度、多层次的选题,涵盖了中国的优秀传统文化、中华民族的家国情怀、当今时代中国的精神风貌等重要内容,而这些也正是中国文化的主体部分。①黄会林:《新时代中国文化的世界角色》,《红旗文稿》2020年第2期。从甘肃的村庄到上海的都市,从数千年前的三星堆到高新园区的机器人,从少数民族同胞到来自全世界的友人,林林总总的人、事、物在外国青年导演们的镜头下如同一幅长卷,展示了十余年来中国的变与不变。

(二)平衡认知差:“间性思维”指导下的意义建构

认知差是需要主体去感受的,因而认知势能也是主观的。但是,认知势能决定了主体理解意义或表达意义的方式与急迫程度,因而在实践中还是需要将主观的认知差予以尽可能的“量化”,以指导表意活动。赵毅衡认为,衡量认知差的唯一途径是“间性思维”下的交流与取效。①赵毅衡:《认知差:意义活动的基本动力》,《文学评论》2017年第1期。“间性思维”强调主客体之间平等的交互,是一种关联性思维方式。具体来讲,交流中的相互反馈能够确定人际的认知差,而意识面对事物与文本时的认知差可以通过文本间性的对照来衡量。

纪录片传播价值的实现,离不开受众对其意义的接受与理解,因此创作者必须分析纪录片文本与受众之间的认知差,并确保其处在一个合理的范围内。如前所述,“看中国”项目创作者们的选题策划与正式拍摄的过程就是他们亲身体验的过程,这使得他们能够从自身出发,通过与拍摄对象的交流沟通,不断衡量认知差。这样一来,认知差理论也从另一个角度论证了“在地性”的体验对纪录片创作的重要意义。但是,拍摄活动仅是表意活动的一部分。对平均时长在10分钟左右的“微纪录片”来说,“看中国”项目的媒介特性使得其单个作品文本的意义承载力相对有限。基于这个特点,为了更充分地展示真实、立体、全面的中国,“看中国”项目尤其重视文本间“互文关系”的建构。

主体认知活动的根本方式,是通过意义的积累与比对,逐渐形成经验。所以,在一个互文文本网络中,主体可以通过与多个文本发生意义交换,逐步对整体的文本网络的意义形成认识。一般来说,扶贫、环保、乡村振兴、民族团结、传统文化传承等宏大意义与跨文化受众群体之间存在的认知差通常是很大的,这会使他们在理解上存在困难。因此,以传播宏大意义本身为主的跨文化传播实践,通常难有很好的效果。针对这种状况,“看中国”项目选择了建构互文文本网络的方式,去追求对认知差的平衡。例如,“这十年:外国青年眼中的中国”作为“看中国”项目附设的、回顾性质的佳作展播活动,至今已推出“扶贫之路”“为了绿水青山”“兄弟民族”等16个主题,共31期策划,平均每期策划由10部纪录短片构成。海因里希·泼利特(Heinrich F.Plett)曾经提出互文文本间转化的五种方式,即替换、添加、缩减、置换、复化。这里的“复化”就是指多个互文文本围绕同一题材不断扩展延伸,形成系列,同时其创作主体亦可以是多元化的。②参见李玉平:《互文性——文学理论研究的新视野》,商务印书馆2014年版,第67页。“看中国”项目里的单个作品主要都是从青年自身的视角出发,讲述青年自身的经历,聚焦于具体的事件,叙事上具有鲜明的微观化、具象化倾向。创作者们围绕年度主题,在不同的省份策划自己的选题,进而拿出了内容纷繁但又隐隐相互联系的作品;“这十年”展播的跨文化受众则通过不断认识其中各式各样的构成文本,逐渐弥补了自身对整体的认知差,进而实现了对这些宏大意义的更为准确的解读。这些单独的文本如同一块块拼图,在相互作用中,让创作者独特的生命体验、故事的时代文化背景以及其他更广泛、更深层的意涵得以被受众全面欣赏。

四、内容组织、叙事结构、题材挖掘:唤起共情的文本叙事方法

不论是确证文本的真实性还是衡量文本的认知差,根本的出发点都是主体所处的社会文化语境。任何叙事文本,其“文本世界”都存在与实在世界相符的情形,即文本都具有其“通达性”,也称“跨世界同一性”(transworld identity)。①参见高亚林:《凝视体验与通达意义:情感观察类综艺节目的叙事研究》,《当代电视》2020年第1期。安伯托·艾柯(Umberto Eco)认为,文本“通达性”问题的关键在于从中发现“恒久的元素”,即文本世界与现实世界之间均真实存在的符号。②参见彭佳、何超彦:《跨媒介叙事中故事世界的述真与通达:中国当代民族动画电影的共同体认同凝聚》,《民族学刊》2022年第9期。共有的符号,能使受众在进入文本世界时感到熟悉、亲近,有助于拉近受众与文本的心理距离。在跨文化传播中,文本的内容和题材在传受双方之间往往存在极大的差异,指代实际存在物的共通符号也就难以寻找,虽有诸如饮食等少量共通的符号,也已被过度开发。由此看来,情感很有可能代替饮食,成为一种用以实现跨界通达的“通用”符号元素。人类的情感大抵可以互通,当达成共情时,主体就会在情感认同的驱动下,实现对传播文本的“沉浸”与“代入”。情感的力量可以消弭主体间传播的障碍,促使受众与传者对文本进行同向的解码,进而顺利完成符号表意活动。就本文的案例而言,可分以下三方面详述之。

(一)内容组织的情感化倾向

叙事学认为故事是从叙述信息中独立出来的结构,正如霍尔(Stuart Hall)所说,“现实的事件在转变为可传播的事件之前,必须先成为一个故事”③参见苏皓男、杨艳君:《文遗纪录片他者空间到共情空间的转向研究》,《中国电视》2021年第12期。。对故事情节的组织,体现着创作者的主观能动性:不同的组织方式,能引导受众对同一事件产生不同的认知结果。而杜卡斯(C.J.Ducasse)又说,艺术是情感的语言,艺术品是情感的对象化。④[美]C.J.杜卡斯:《艺术哲学新论》,王柯平译,北京师范大学出版社2022年版。艺术将情感外化,创造一种能够被主体观照的事物,其中的核心要素就是对审美情感与道德情感的塑造:审美情感使艺术自身具有魅惑性与形式吸引力,道德情感则为人们欣赏艺术作品提供了更多的共通感和超越的品格,两者在艺术传播中紧密联系、不可分割。①张晶:《审美情感·自然情感·道德情感》,《文艺理论研究》2010年第1期。据此,我们不妨引入下面的片例:

“看中国·甘肃行”中的《刀剑大师》记录的是一种非物质文化遗产——保安族的腰刀,这种刀的起源与成吉思汗的军事活动及保安族先民自卫有关。值得指出的是,刀作为一种文化符号,本身隐含着暴力、争斗的意味,所以对缺乏相关知识背景的跨文化接受者而言,其意涵无疑是较为负面的,存在着因受文化折扣与刻板印象影响而出现理解偏差的隐患。幸好来自南非的导演特里斯坦没有依据这样的逻辑来安排叙事,而是以“非遗”传承人马云伟一家为切入点,通过对祖父、父亲、儿子三代传承腰刀技术的描述,传达了中国人朴素的家庭情感及其对文化的代际延续,凸显了人类共通的道德情感——血缘亲情。虽然短片一开头,马云伟就讲到了保安腰刀的锻造需要“热血、汗水和泪水”,然而此片的视觉呈现并未凸显这一点,反而多次展示了主人公居住的陶家村绿意盎然的自然景观。马云伟在接受采访并讲述腰刀故事时,背景也是翠绿的树木与群山。这种方式在一定程度上减弱了腰刀所携带的“暴力”隐喻,代之以绵延悠远的审美意涵,不动声色地给“刀”这一符号赋予了一种流传千年的文化遗产风韵,营造了相对和谐的情感氛围。

(二)叙事结构的情感化倾向

叙事结构有其特定的艺术表现力,它虽然对受众而言并非直观可见,但是能与文本一起营造整体的艺术体验。中国传媒大学王甫教授提出,“看中国”项目中的纪录片是一种更具亲和力(affinity)的影像。②参见杨歆迪、杨卓凡:《“看中国”如何讲好中国故事?——“当代与传统:中国文化国际影响力生成之‘看中国’的美学表达与国际影响力”研讨会综述》,《当代电影》2019年第3期。具体来说,外国的青年导演们在影像叙事上呈现出“复刻”的倾向,即广泛运用第一人称叙事视角,结合倒叙与插叙等非线性叙事结构,并以“心理型”人物观去展现人物的内心活动,从他们与拍摄对象相遇时开始,讲述一个完整的故事。

比如“看中国·广西行”中的《阳朔的月亮仙子》记录了热爱舞蹈的25岁姑娘雷怡婷。她从偏远的小村庄来到张艺谋漓江艺术学校学习舞蹈,经过学校的培养和自己的不懈努力,如愿成为《印象·刘三姐》的演员。该片的印度导演塞尼以《印象·刘三姐》的演出作为作品的开篇,随后以插叙手法,跟随雷怡婷的思绪回溯了她此前的经历,接着讲述了她当下的生活与今后的理想,最后仍以《印象·刘三姐》的演出作结。在《印象·刘三姐》这部实景剧的“月亮”上独舞,是雷怡婷艺术生涯迄今的最高成就;以演出开始,又以演出收尾,导演建构了一个环形的叙事结构。这个结构形成了一种隐喻:对主人公来说,“月亮仙子”的独舞既是过去的拼搏换来的“巅峰”,又是未来生活的新起点。圆融的叙事,令受众仿佛陪同主人公经历了她的追梦之旅。

人物是叙事作品的首要元素,中国人、中国事、中国情也都要寄托于人物角色以得到呈现。“心理型”人物观十分重视通过描述人物丰富的心理活动去传达其情感,并从人物的情感世界中获得道德情感,因此,刻画人物心理的叙事也是达成共情的重要方式。比如“看中国·重庆行”中的《除却巫山不是云》记录的是经营葡萄园的夫妇刘敬春与肖燕矢志不渝的爱情,但来自厄立特里亚的导演梅科宁却没有直接采访肖燕,而是通过丈夫刘敬春与村长王涛对她的叙述,间接地塑造肖燕的形象。在语言叙事的基础上,影像更增添了情感传达的强度。爱森斯坦(Sergei M.Eisenstein)认为,特写镜头对意象符号的呈现,使主体的情感得以放大。在该片的特写镜头前,刘敬春的每一次微笑与哽咽,都放大了他对妻子的情感。在这样的叙事安排下,这对夫妇的爱情在感动观众的同时也多了一份客观性,更能激发共情。

(三)题材挖掘的情感化倾向

对纪录片制作而言,在争夺注意力的“第一落点”的众多方法中,呈现奇观影像以刺激受众感官是一种“简便易行”的方式。诚然,中国有许多独特的自然和人文景观,但随着中外交流的日益频繁与同质化内容的大量出现,单纯满足受众好奇心的影像早已无法独担纪录片跨文化传播的任务,更难以培养长期的受众群体。“看中国”的系列作品也在超越浅表层次文化符号方面做出了尝试,更多地从遵循社会健康发展规律、契合大多数人价值取向的角度入手去发掘拍摄题材,找寻中外文化的深层情感共鸣。

相较于奇观化叙事对事物外在样貌的简单再现,那些注重诠释真实生活点滴的故事更能触动心灵。“看中国”的创作者们以青年的敏锐目光看待中国社会的方方面面,将自身情感融入影像,创作出不少富有“亲近性”的短片。例如:《写给爷爷的一首诗》《共感》《河流的雨》《表述》《莲花》为难以自我言说的残障群体提供了表达的机会;《佳肴》将对中国菜的展现融入四川成都的一个普通家庭之中,以亲情为主轴,书写了中国饮食文化的深层内涵;《导游爱丽丝》通过展现一位在北京奋斗的英文导游的普通生活,探讨了城市化进程所引发的种种社会现象;《待嫁》描绘了转型期的中国青年(尤其是受过良好教育的年轻女性)所面临的独特的婚恋压力;《一颗种子的故事》通过植物爱好者吴建梅与植物种子的故事,思考了当代社会中许多人都必须面对的孤独问题。当然,在这些颇为生活化的题材中,风光、服装、饮食等传统中式“奇观”符号并未消失,它们只是从刻意的影像主体渐退为故事的时空背景罢了。随着影像的诉说,容易流于空洞的宏大叙事与容易流于浮躁的寻奇心理,都逐渐被共通的情感与青年人普遍关注的议题所取代,中国文化鲜明的基底也悄然被不同文化背景的受众所进一步接纳,并有望带来深度的情感交融。

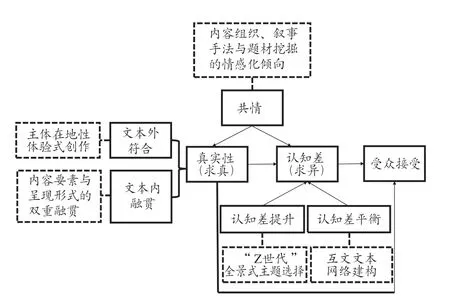

综上所述,在主体接受的逻辑中,求真、求异与共情三者可以被看作紧密联系的整体性存在。我们不妨围绕这三个要素,为“Z世代”纪录片的跨文化叙事提出一个可能的模型(见图2)。

图2 接受逻辑下的纪录片叙事模型

在“文本外符合”的求真路径上,“在地性”体验的创作方式立足实际,注重实践,将真实视为过程而非结果,反映了唯物论者看待世界的方式,具有自身的科学性。而在文本内部,结构主义叙事学将文本区分为故事与话语两个层次,本文对“文本内融贯”、认知差的提升与平衡,以及对共情的分析也是由此着手的。“Z世代”纪录片的文本内融贯,在故事层面上明确提供完整的事件要素,在话语层面上通过影像进行自反式呈现,以提供真实性的形式证据,是一套从目标受众的文化背景出发的、建构文本真实性的方法。认知差的提升需要在正确分析传受双方认知状况的基础上寻求创新和突破,所以,让全景式的呈现与“Z世代”特有的青年视角相结合堪称一种行之有效的方式;认知差的平衡则有赖于主体间的交互及其效果,人际认知差能通过交流与反馈予以衡量,文本间的认知差则能通过互文性的文本建构使受众在积累中获得经验。最后,以情感为导向进行内容组织、叙事结构建设与题材深度挖掘,是形成共情的重要方式。

2023年适值习近平总书记提出构建人类命运共同体理念十周年。这十年间,我国在这一重要理念指引下,着力推进不同文明的交流对话,彰显了文明的交流互鉴作为人类社会前行动力的价值。纪录片作为国际交流的一种“通用语”与跨文化传播的一种重要手段,其创作活动在新的历史节点上更要立足“此刻”,充分掌握各国受众的特点与需求,以追求“民族的”与“世界的”之统一,更好地承担起讲述新时代中国故事的重任。