乌蕨药理的最新研究进展

吕麟 综述 李子仪,伍倩,王怡佳,程少文,姚江凌 审校

海南医学院第一附属医院急诊和创伤外科(创面修复病区),海南 海口 570102

乌蕨[Stenoloma chusanum(L.) Ching]属于陵齿蕨科乌蕨属类,在我国长江以南许多省份广泛分布[1],又称细叶凤凰尾、大叶金花草、中华金粉蕨,且资源丰富,主要以野生为主,也可进行人工培育。在民间,乌蕨用途广泛,用于治疗咽喉肿痛、感冒发热,对肠炎、胃癌和痢疾也有一定疗效。现代科学研究证明,乌蕨内含有黄酮类、挥发油、酚类和多糖等多种有效化学成分,而其活性物质以及活性部位有许多药理作用,包括抗炎、抗菌、抗氧化、护肝、降血糖、止血等[2]。现对乌蕨的生物学形态,有效化学成分,解毒、抗炎抗菌、抗氧化、降血糖的药理作用和在临床的应用以及毒理分析进行综述。

1 乌蕨生物学形态

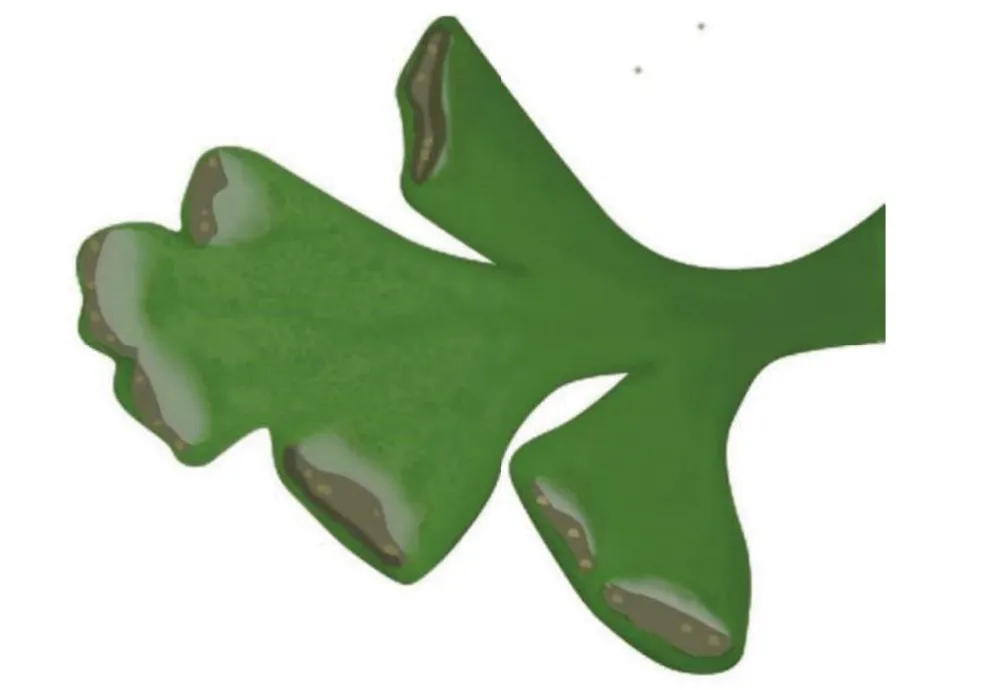

1.1 形态性状 乌蕨全长达10~60 cm,其中,棕褐色的根茎直径大约3 mm,短而横向,形状像扁平的圆柱体;须根修长、质硬,因此较难折断;褐色的断面较平整,且在中间有一个棕褐色圆形维管束;叶柄整体细长、光滑,似方柱形,在其表面可见呈禾秆色的浅沟,在显微镜下观察呈四角突出,长80 μm,宽82 nm,在电镜下可见基本组织细胞呈多角形,维管束周围呈“U”型;叶片为绿色或棕色,呈披针形,四回羽状分裂,小羽片可见有齿牙,基部下延;沿着羽片先端边缘附有孢子囊着生,生于分叉叶脉顶端,其孢子黄色,从正面看呈现凹形,背面看为椭圆形,中间有一亮线,表面光滑,长有50~52 μm,宽20~30 μm[3],见图1。

图1 乌蕨其一羽片和孢子囊Figure 1 A plumule and sporangium of the black fern

1.2 地理分布 乌蕨喜爱温暖而不完全黑暗的环境,对土壤有一定要求,需是富含腐败物质的酸性或微酸性的土壤,常与杂草混在一起,很难分辨。一般生长于山坡、田边、路旁、溪沟和树林下,且分布地区较为广泛,分别在日本、喜马拉雅山区、印度、菲律宾、东南亚和马达加斯加等地区,而在我国主要分布于长江以南各省,陕西南部,台湾省全境山脚阴凉处、山地路旁[4]。

1.3 繁殖方式 乌蕨的资源丰富,可野生生长也可进行人工繁殖,常以孢子繁殖多见。一般先将采集到的孢子进行消毒,然后进行无菌培养或常规培养,直到孢子萌发、配子发育完毕,才能将试管苗移栽。值得关注的是,选择不同的培养方式所需的条件会有所不同,在进行无菌培养时,想要减少乌蕨孢子萌发的时间和提高发芽率关键的一步则是要正确选择含低浓度的无机盐培养基,而在常规培养时,可提高孢子萌发率的最佳条件是选择沙土体积比为1∶1的混合基质。与无菌繁殖相比,常规繁殖的孢子发芽率、发芽速度、配子体发育成孢子体的百分率相似。此外,其孢子的萌发率也受到培养温度、储存温度、光照强度等的影响,于28℃条件下培养时孢子的发芽速度可达到最快,因此该温度对于孢子的发芽是有利的。对于储存温度的探讨,有实验表明,将其放置于-20℃环境下储存,所得的孢子在播种后的第8天萌发率会下降,可见此温度不利于孢子的储存。而且孢子在充足的光照和弱光条件下都能发芽,但在黑暗条件下会对其发芽产生影响[5-6]。

2 化学成分

乌蕨内含黄酮类、酚酸类、挥发油类和多糖类等多种化学成分,而各类总化学成分根据其性质的不同选择相应的提取方法还可得到不同的小成分。

2.1 黄酮类 黄酮类化合物是乌蕨的主要成分,具有抑菌、抗氧化、抗肿瘤、抗炎、止血等疗效。通过运用水煎法、有机溶剂提取法、超声辅助提取以及微波辅助、酶提取法等方法对其含有的总黄酮进行分离,可得到荭草苷、牡荆素、芹菜素、山萘酚、芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖苷(apigenin-7-O-β-D-glucopy-ranoside)、山萘酚-3-O-β-吡喃葡萄糖苷(kaempferol-3-O-β-glucopyranosid)、牡荆素吡喃葡萄糖苷(glucosyl-vitexin)、牡荆素鼠李糖苷(rhamnosylvitexin)等成分[7]。

2.2 酚酸类 乌蕨中酚酸类也具有抗炎、抑菌等疗效。经过多种分离方法从总酚类中分离出丁香酸、香草酸、龙胆酸、原儿茶醛(protocatechuic aldehyde)和原儿茶酸(protocatechuic acid),同时还含有2,5-二羟基苯甲酸甲酯、邻苯二甲酸-二(2-乙基-己基)酯、对甲氧基苯甲酸、对羟基苯甲酸、4-O-β-D-(6-0-gentisoylglucopyranosyl) vanillic acid、2-O-β-D-(6-O-gentisoylglucopyranosyl) gentisicacid 及6,7-二羟基香豆素等,其中原儿茶酸对于抗菌活性、抗炎和抑制血小板聚集具有明显作用[2,8]。

2.3 挥发油类 陶晨等[2]采用水蒸气蒸馏法分离出36 种组分均来自乌蕨,并经气相色谱-质谱联用仪对其进行鉴定,发现其中的24种组分主要以单萜类化合物、芳樟醇、松油醇和香叶醇等为主;罗娅君等[25]将从乌蕨内分析出的挥发油和脂肪酸成分进行鉴定,发现其含有的挥发性成分为7个,脂肪酸32个。

2.4 多糖 将乌蕨磨成细末,重复地进行冻结、融化,再利用超声波将其捣碎,经水提取后去除蛋白,得到粗糖多糖,其内含有的A1、B1 两种酸性糖组分可经DEAE一纤维素52柱层析分离得出,将这两种酸性糖组分置于波长为260 nm和280 nm的紫外扫描下,紫外吸收峰并未显示,这是由于这两种酸性糖组分里未含蛋白质和核酸等杂质,同样将其在葡萄糖G-200色谱柱上洗脱均呈单一峰,可见酸性糖组分A1与B1属于同种组分,但其化学成分以及结构目前尚无相关研究进行明确[9]。

3 药理作用

当然,乌蕨不仅含有多种化学成分,还具有广泛的药理作用,包括解毒、抗炎、抑菌、抗氧化以及降血糖等。

3.1 解毒 杨敬格等[10]研究发现,乌蕨醇提取物均可降低因砷、铵中毒小鼠的死亡率,同时增加小鼠对砷的耐受能力;且能降低有机磷农药-乐果急性中毒小鼠的死亡率以及提高小鼠对乐果的耐受量,这是由胡晓等[11]通过研究加以证明的;而卢海啸等[12]为进一步研究其对乐果中毒小鼠的疗效,将乌蕨的醇提取物制备成水、乙酸乙酯和石油醚,分别用于乐果中毒的小鼠,并观察其对实验组和对照组胆碱酯酶活性的影响,结果可证明其对乐果的毒性有一定的解除作用,特别是提取物的水部位具有明显作用,且对胆碱酯酶活性具有增强效果。但乌蕨的水部位解毒机制目前尚无相关研究。

3.2 抗炎 在机体出现创面时,由于大量的炎症因子处于持续长时间高表达,因此诱发一些破坏性的酶产生,可降解创面的纤连蛋白以及细胞基质,进而造成创面的难愈合[13],因此,在创面愈合过程中抗炎至关重要。不少研究结果可验证乌蕨含有抗炎的疗效,蔡建秀等[14]用CCl4诱导小鼠形成中毒性肝损伤,用二甲苯致小鼠耳肿胀,并将小鼠断尾引起出血,将乌蕨提取得到的总黄酮和水提液分别给予治疗,结果表明,总黄酮、水提液均能降低CCl4中毒性肝损伤小鼠血清中的ALT 活性,还缩短断尾后的出血时间,甚至可延缓二甲苯所致小鼠的耳肿胀,证实了其具有抗炎的功效;陈明等[15]也是如此,他们使用乌蕨提取物,并观察这种提取物对小鼠耳肿胀和腹腔毛细血管通透性的效果,结果发现,该种提取物明显减少小鼠腹腔毛细血管的通透性,而该提取物的中剂量可明显降低小鼠血清中环氧化酶(COX-2)、前列腺素E2(PGE2)、TNF-α和NO水平,与中剂量相比,高剂量组对COX-2和TNF-α的影响更为显著;陈乐[16]和他的研究团队通过建立小鼠腹腔毛细血管通透性增高模型,并用乌蕨水煎液进行治疗,结果显示,该水煎液在抗炎方面也有一定的作用;王亚敏等[17]研制出不同浓度的乌蕨醇洗脱物,并应用于小鼠巨噬细胞RAW264.7,利用MTT(比色)法检测其活力,结果发现,经LPS引起小鼠巨噬细胞RAW264.7 产生炎症反应后,使用各乙醇洗脱物均能降低炎症反应,其中效果最显著的浓度为50%和70%,这两种浓度的洗脱物为其最有效抗炎活性部位。综上所述,乌蕨不论是制备醇提取物还是水提取物均具有抗炎作用。

3.3 抗菌 陈晓清等[9]将在乌蕨内提取到的多糖成分配制成溶液,再进行抗动物、植物病原菌活性的测验,结果显示,其对于实验的5种植物病原菌以及3 种鱼类病原菌具有很强的抗菌作用,但对动物病原菌要比对植物病原菌的抑制作用要小。该实验研究证实了其是一种有潜力的天然抗菌药物,具有一定的开发价值。廖建良等[18]在对乌蕨、鸡屎藤提取液的抑菌试验中,发现在水提物和乙醇提取物中,乌蕨醇提取物对绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌有很大的抑制作用,特别是乌蕨醇提取物,只需要0.25 g/mL 就能起到抑菌作用,但乌蕨醇提取物对枯草杆菌的抑菌作用要比水提物相对弱,而对于黑曲霉菌和青霉菌则没有抑制作用。同时还发现,乌蕨水提物和乙醇提取物的抑菌活性都具有良好的热稳定性,但在中性或碱性的环境下会限制其抑菌作用,相反,在偏酸性环境下,它的抑菌作用却是最明显的。赵雨川等[19]进行了实验,证实了CTX-M型ESBLS大肠杆菌在乌蕨醇提物的作用下被抑制,并与β-内酰胺类药物的协同效应各不相同,而与喹诺酮类药物相比,两者具有一定的拮抗效果;Ren 等[20]发现,乌蕨含有的原儿茶酸、丁香酸和芹菜素都有一定的抑菌作用,其中,丁香酸均能抗细菌和真菌,而原儿茶酸对肺炎双球菌、流感嗜血杆菌、甲型链球菌、变形杆菌、金黄色葡萄球菌等有明显的抑制作用[21]。上述的实验结果都证实了乌蕨的抗菌活性。

3.4 抗氧化 Xia等[22]收集19种蕨类植物并进行抗氧化能力的鉴定,结果显示,其中乌蕨这一蕨类醇提取物中的DPPH、ABTS 和O2-(超氧自由基)的清除能力较明显;卢海啸等[23]根据早期的试验进一步观察乌蕨的水部位抗氧化作用,结果发现,乌蕨的水部位可提高小鼠体内GSH-PX的活性,还可减少MDA的含量,同时,当小鼠由于体内脂质过氧化对机体造成损伤时能起到保护作用,且能提高SOD酶的活力。笔者认为该实验结果对乐果中毒的解毒有一定的指导意义。吴思琪等[24]对乌蕨醇提物的5个不同萃取相经总黄酮含量以及抗氧化活性的测定,并通过MTT法和荧光检测法测定该5 相对K562 细胞生长的影响,发现,乌蕨的5 个萃取相均具有一定的抗氧化能力,不仅可明显抑制K562 细胞的生长,还可诱导该细胞凋亡。另外乙酸乙酯总黄酮含量和抗氧化活性最高,使用荧光法测定时可显示出明显的抑制作用。罗娅君等[25]制备了三种不同乌蕨提取液,并用分光光度计对超氧阴离子自由基(·O2-)和羟自由基(·OH-)的清除作用进行测定,发现乌蕨的水提液对羟自由基的清除率为36.85%,可提示乌蕨水提液的清除效果最好,而丙酮对超氧自由基的清除率为31.77%,比水提液稍好,由此可见,这三种提取液中对超氧自由基清除作用最好的是乌蕨丙酮液;进一步经超声提取,他们对乌蕨水提液的抗氧化能力进行了实验,发现超声水提取液对回流提取液的清除效果比超氧、羟自由基低。

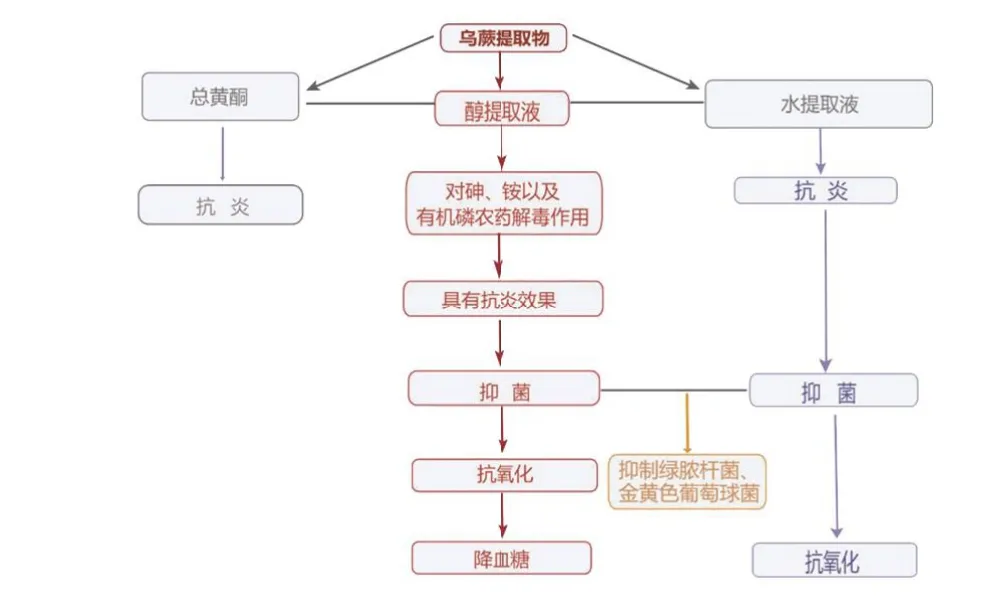

3.5 降血糖 陈明等[26]为构建Ⅱ型糖尿病模型将小鼠进行高脂饮食喂养并腹腔注射STZ,实验时经生化检测和半定量RT-PCR技术,发现在小鼠胰岛素抵抗组中胰岛素水平降低,而给予乌蕨的小鼠体内胰岛素水平与胰岛素抵抗组比较是增加的,除此之外,胰岛素抵抗组中胰岛素信号分子FAS 呈高表达,IRS-1 和IRS-2 表达均下降,反之,乌蕨组中FAS 表达降低、PPAR-α表达增高,因此乌蕨在促进IRS-1 和IRS-2 的酪氨酸磷酸化中起作用,还可提高胰岛素敏感性,调节胰岛素信号的转导。后期同组人通过腹腔注射链脲佐菌素,建立Ⅰ型糖尿病大鼠模型,并制备乌蕨醇提取物为其治疗,实验发现,该提取物能明显减轻STZ诱发Ⅰ型糖尿病大鼠的体质量,且能降低空腹血糖以及提高胰岛素和葡萄糖激酶的含量,并减少醛糖还原酶的含量。另外,取大鼠胰腺经HE染色后,他们通过观察大鼠胰岛的形态变化,发现高剂量组的乌蕨醇提取物可不同程度地减轻胰岛的萎缩,减少炎性细胞浸润,增加胰岛数目,说明乌蕨醇提取物具有降低Ⅰ型糖尿病大鼠血糖的作用,并对损伤的胰岛也具有一定的修复作用[27]。各提取物的药理作用见图2。

图2 乌蕨提取物药理作用示意图Figure 2 Schematic diagram of the pharmacological action of Stenoloma chusanum extract

4 毒理分析

陈明等[1]进行乌蕨毒理分析的试验,结果发现,将乌蕨在经过水煎后得到的提取液灌入小鼠口中并没有造成明显的中毒和死亡;将其作用于豚鼠的皮肤,也未造成过敏反应等症状;同时对家兔的眼睛、皮肤无明显的刺激性,且无明显毒性反应,表明乌蕨这一中草药是安全的。陆定奕等[28]通过开展乌蕨的急性毒性实验发现,在服用乌蕨后实验小鼠死亡率为零,并且在实验期间小鼠活泼有力,食量和粪便无异常,小鼠的毛发多而亮,在第7 天时体质量略有增加,肝、脾经病理学分析并未见乌蕨在作用小鼠后出现任何毒理反应。

5 乌蕨的应用

尽管乌蕨的存在悠久且含有广泛的药理作用,但在应用方面的报道较少,在现有的有关报道中,乌蕨可用于治疗肝炎、小儿腹泻、下肢顽固性溃疡的患者,提高了荷瘤小鼠免疫力,且对白癜风、肾衰的患者都具有一定的疗效。

使用乌蕨在治疗200 余例有肝炎的家畜之后,发现其具有良好的疗效。具体体现于,在病程早期,将其与西药结合治疗,待病情得到好转,将其煎煮后加入蔗糖,经人工灌注或放置于水池中喂养,在肝炎症状完全消退即可停药。整个治疗过程中家畜食欲正常,除了体型太小、身体太虚弱的动物,它们都能自己恢复。而有研究表明,当小儿腹泻时使用乌蕨干预后有效率可达98%,痊愈率达96%,且疗程与对照组相比平均缩短了1.5 d,治疗方法为:3 次/d,每次口服0.5 g剂量用温水冲服的乌蕨细末。另外,在治疗50余例下肢顽固性溃疡患者时,使用乌蕨后发现效果良好;且使用其作用于S180荷瘤小鼠后发现S180荷瘤小鼠外周血中的CD3+T、CD4+T 淋巴细胞比例下降明显,CD8+T淋巴细胞比例则显著增高,同时CD3+T淋巴细胞和CD4+T淋巴细胞明显增多,CD8+T淋巴细胞却减少,CD4+/CD8+比值上升较明显。并且小鼠的中性粒细胞和单核细胞比例降低,而淋巴细胞比率则较高。

同时,乌蕨醇提取物也可以提高荷瘤小鼠血清或肿瘤组织细胞因子中IL-6、IL-10、IL-17 的水平,并能促进TNF-α、NF-κΒ/P65和NF-κΒ/P50蛋白的相对表达量。该实验证实,乌蕨醇提取物具有增强荷瘤小鼠细胞免疫和体液免疫功能以及激活NF-κΒ信号通路的作用。有研究证明,在临床中将乌蕨适用于治疗白癜风患者,30例患者中外涂乌蕨渗漉液加催化体系的有19 例产生色素,总有效率为63.33%,显效率为30%,其中有2例痊愈,7例显效,10例好转,11例无效;而未使用催化体系治疗的仅有14 例患者皮肤产生色素,相比之下总有效率下降了16.66%,显效率下降13.33%,只有1 例痊愈,4 例明显改善,9 例好转,13 例无效。从结果来看,用乌蕨渗漉液特别是使用了催化体系治疗白癜风,能取得较好的结果,而且不会出现副作用。另外,有报道将乌蕨、槐花、大黄、太子参、淡附子、大活血和枳壳一起熬制汤后浓缩后采用灌肠的方法在临床上治疗肾衰的患者,结果发现,给予该汤药治疗后患者的头昏眼花、食欲不佳、恶心呕吐、浮肿、抽搐、夜晚尿频、筋骨疼痛等症状缓解,及淤点舌、舌边有齿痕及苔黄腻、白腻等现象也能得到不同程度地改善;不仅如此,Scr、BUN在用药之后显著下降,其中有10 例患者在3~6 个月内Scr、BUN 能显著地下降至近乎正常的水平,同时血色素也在逐渐地升高,患者无任何不适,14 例因各种原因而未内服中药,而是将乌蕨制备成汤进行灌肠,但疗效并未有差异[29-32]。

6 结语

综上所诉,乌蕨分布广泛,具有资源丰富的特点,体现在可野生生长也可人工繁殖。不仅如此,其还具有黄酮类、酚酸类、挥发油类以及多糖类等多种化学成分,而每类总化学成分里还可提取不同的组分。同时,乌蕨含有解毒、抗炎、抗菌、抗氧化以及降血糖等药理作用,并有研究证实乌蕨无毒性、副反应等现象。因此,有学者将其用于治疗患有肝炎的家畜、小儿腹泻都具有一定的疗效,用于治疗下肢顽固性溃疡的患者能取得良好的效果,还能提高荷瘤小鼠的免疫力及激活NF-κΒ信号通路。而对于白癜风患者,运用乌蕨后能取得较好的效果且不会出现副作用,除此之外,在治疗肾衰患者时使用乌蕨能使患者肾衰的临床表现得以改善。

除此之外,乌蕨的药用方法并不局限于单一的模式,还可以与其他中草药或试剂配制成复合中草药,因此,其具有良好的应用前景。以往有关乌蕨的研究主要集中在乌蕨化学成分的分析以及药理作用的探讨,对于将其应用于临床的报道屈指可数,尤其是运用于创面的治疗更是凤毛麟角。创面愈合的过程包括渗出期、感染期、愈合期这三个时期,作为“万能解毒药”的乌蕨,将其有效的药理作用应用于创面治疗是一大具有前景的研究方向,研究意义广泛而深远。《中药大辞典》中记载了乌蕨在烫伤方面有一定的治疗作用,但是目前国内外还没有相关的文献报道,基于乌蕨含有的有效化学成分和药理活性,今后将进行进一步的试验,观察其对烫伤的治疗效果,为后续更好地使用该药物奠定基础,为乌蕨在临床的推广提供科学依据。