从“场所”到“情境”

摘要:今天世界范围内的城市街头壁画运动日益兴起。这一过程中诞生了很多著名艺术家和艺术风格,为绘画这一古老的艺术形式注入了新的活力。相较于架上绘画,壁画与它周遭的一切同时存在,具有天然的公共属性。本文着眼于当代壁画的“情境”,从墙面的物质和文化属性,研究壁画图像的表意形式、过程与产生的影响。通过观察分析:场所构建的语境对在壁画表意的限定与影响;大众传播对壁画图像的解构与重构等问题,在语言、文化、社会三个层面探讨新的当代壁画创作方式,以及对城市精神文明建设,社会经济和文化发展的影响。通过对壁画所处的物理地点、社会场景、文化和历史等多维度的语境展开分析,试图梳理当代壁画中“壁”与“画”之间关系的变化,以及这种关系如何影响我们对壁画内容的解读。

关键词:当代壁画;情境;图像;场域

当我们在描述一幅壁画时,一定会提到它所处的地点或建筑。“壁”决定了“画”不是孤立存在的。古往今来,壁画中的“画”不同程度、不同维度地依赖“墙壁”。传统壁画一般没有坐标信息,主要原因是壁画被认为是建筑装饰的一部分,建筑是大于壁画的,比如米开朗琪罗的壁画《创世纪》,会被描述为西斯廷礼拜堂天顶壁画。关于壁画的位置标定都是基于建筑的,对于壁画的理解也被限定在建筑本身和基督教圣经这个文本之内了。而当代壁画的图像呈现出独立于建筑的面貌,可以从壁画提供的坐标信息中找到壁画所在的具体位置。与此同时,在理解古典壁画的时候,墙壁的物理地点和所处场所可以帮助我们深入地解读画面内容。面对当代壁画,除了地点和场所意义,我们还需关注画面、墙以及“周遭的一切”之间不断变化的关系,用后结构主义的概念理解就是关注“情境”。

什么是壁画的“情境”?首先,需要厘清“地点(site)”“场所(occasion)”“情境(context)”之间的关系。“地点”通常是固定不变的,是一个地理概念,可以用精确的经纬度来描述。“场所”是与人类活动紧密相连的,一个白盒子可以是工厂也可以是美术馆,这是由发生在它内部的人类活动决定的,而“情境”的意涵则更为复杂。

总的来说,“情境”是流动的,不断生长变化的,社会改造着“情境”,赋予其记忆、历史和符号意义,同时也在外观上改变着它们。“情境”是理解某种人类行为的参照,也代表和映射了这种人和其他人的观点和视角,面对同样的风景,当地居民和游客的心理感受定然是大不相同的。因此,“情境”既有广为人知的特定意义,也有隐含意义,只有和这个地方有着密切关系的人才知晓。“情境”是地点和时间的交织,尤其是记忆和历史这类主题彼此交叉。“情境”既是一个抽象事件,也是具象材料的集合,因为一个事物的“情境”必然会经历变化,不管这种变化是何其缓慢。当一个事件在某处展开时,就将历史意义抛入这个地点。可以说,一个地方的意义就是由发生在那儿的事件赋予的(比如柏林墙)。一个“情境”也可能承载多个历史事件(比如耶路撒冷或麦加)。饱含历史意义的地方也许会成为一个国家身份认同和集体记忆的一部分(比如长城和故宫)。

因此,带着“情境”去观看和理解壁画图像时,不难得出一个结论:当代壁画中图像既无法用现代抽象艺术中的形式主义方法解读,也无法按照古典的故事叙事方式解读。图像不是简单地以反映或模仿已存在于自然中的意义的方式起作用,而是以产生意义的方式起作用,如图1中题为“无名英雄(Unsung Hero)”的壁画作品。它描绘了一个美国密尔沃基市无头的工人形象。密尔沃基市是一个制造业发达的城市,同时拥有繁忙的港口和发达的货运业,这里生活着大量的工人和建设者。从空中俯瞰,这幅大尺幅的工人特写作品正是在向这些劳动者致敬。在这幅壁画中,图像不是简单地对现实的模仿或再现,而一种意指实践,是一个创造意义的过程,而理解这种意指实践的方式则非常依赖“情境”,而不仅是对画面的理解和分析。

一、承载图像意义的符号之墙

架上绘画在美术馆展出,需要一个理想的空间,让观者专注画面的内容,而壁画则不然,它不仅是画在墙上的图像,而是将墙面作为情境去承载壁画的表意。

保护与分隔作为墙壁的基本功能,赋予了墙壁“界限”和“隔离”等符号意义。这是当代壁画的“情境”中不可或缺的一个维度。当代很多中国壁画艺术家认为,今天的建筑设计没有给壁画预留位置。这可能是由于建筑本身也在当代艺术化,即建筑正在成为独立的艺术作品。在物理意义上,许多当代的壁画其实是独立于建筑的,建筑墙面的边界已经不再是限制壁画的边框。

当代壁画图像唯一的边界也是抽象的,存在于所在地人们可接受的观念范畴之中。尼古拉斯·德·奥里维拉(Nicholas De Oliveira)、尼古拉·奥克斯利(Nicola Oxley)和迈克尔·皮特里(Michael Petry)提出了关于场域特定性(site-specificity)的更宽泛的定义:场域特定性不是暗示着一件作品存在于某一场所,也不是说作品本身就是场所。确切地说,它意味着作品的外观和意义在很大程度上取决于作品所处空间的构型。空间的重要性可以体现在空间的规模、一般特征、建筑材料、它过去的用途,以及它在重大历史或政治事件中扮演的角色等。

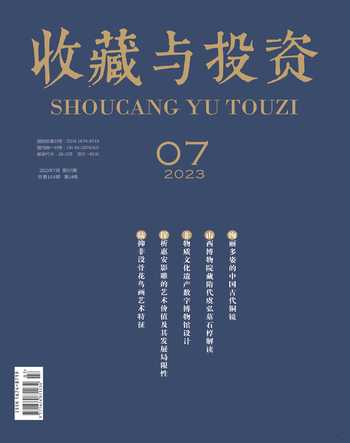

墙面是壁画的载体,在物理层面的限制减少的同时,墙壁作为“界限”和“隔离”的符号意义,正在成为营造壁画意义的场域(field)。在班克斯位于巴勒斯坦伯利恒的作品中,藝术家在隔离墙上绘制的蓝天白云和玩耍的男孩(图2),造就了一个打破隔离的“洞”。他用绘画的方式呼吁打破墙的阻隔,以此表达对解除隔离、恢复沟通的愿景。

2017年,法国艺术家让·勒内(Jean-René)化名JR,在墨西哥城市特卡特(Tecate)制作了一件作品(图3),位于美国刚刚在美墨边境修建的永久隔离墙边。艺术家将一个微笑的蹒跚学步的孩子的图像,贴在一个由特殊脚手架搭建的临时墙面上。从美国的角度看,这个孩子似乎正从板条栅栏上窥视,就好像从婴儿床里探头张望一样,正准备爬向他感兴趣的东西。作品名为《KIKITO》,正是这个孩子的名字。

JR的作品通常都具有这种特征,他将那些特殊的墙壁作为自己创作的画布、背景,甚至是作品的内容组成。他谈道:“当特朗普开始谈论墨西哥边境沿线的一堵墙时,有一天我醒来,看到一个孩子从墙外望去。我在想,这孩子在想什么?所以孩子会怎么想?我们知道一岁的孩子没有政治眼光或任何政治观点。”在他的作品中,孩子的图像位于临时搭建的墙壁上,望向隔离墙的另一边。在图3中,两名身穿制服的边境巡逻人员在安装过程中抬头看着来自加利福尼亚土地的KIKITO的形象。在这个图像与隔离墙的尺度对比中,隔离墙仿佛是婴儿床的围栏,现实中的墙壁被消解了,有一种戏谑和调侃的意味。这件作品将墙壁带来的隔阂,放在了人类发展的大尺度上,试图让观者打破心理上的种族主义的芥蒂之墙。

在作品《KIKITO》即将拆除的最后一天,JR在墨西哥小镇特卡特的美墨边境两侧建造了一张巨大的餐桌,艺术家JR在长凳上画了“梦想家的眼睛”。在一个仅限一天的特殊作品中,两只眼睛被精心放置在边界的两侧,人们围在餐桌旁享受阳光和两边的食物。人们正坐在长椅上参加他所说的“巨型野餐”,在“梦想家的眼睛”周围吃同样的食物,分享同样的水,享受同样的音乐以及每边一半的乐队(图4)。

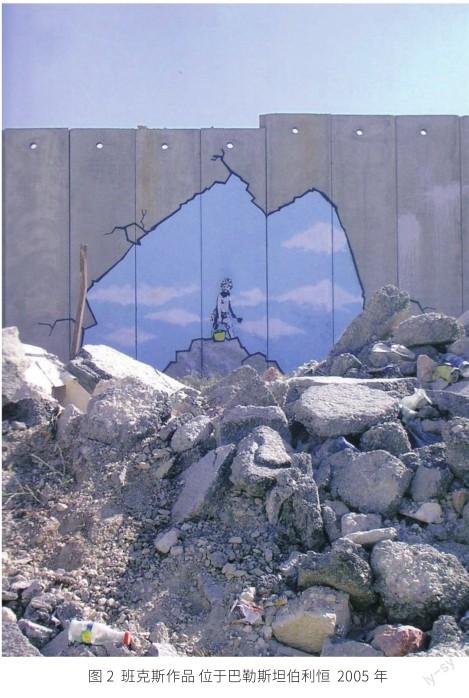

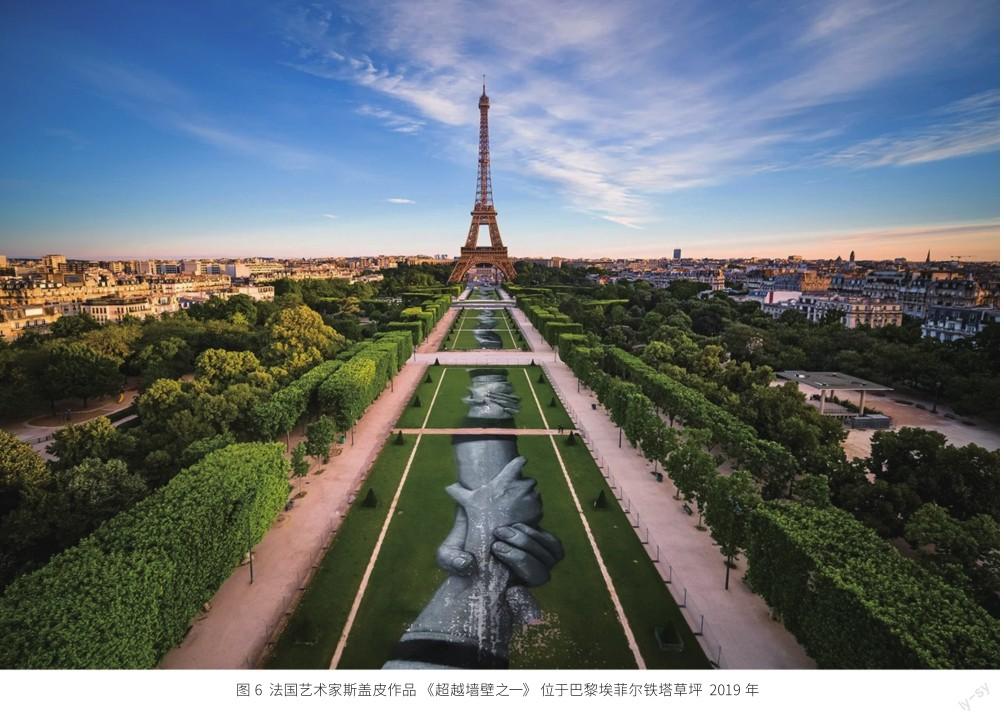

同样是法国艺术家,塞普(Saype)的作品《超越墙面》(图5、图6)则是将墙壁的意义进行了大胆的拓展。他这个系列的作品是在世界各地的草坪上,用可降解的环保颜料喷出两只紧握在一起的大手。艺术家利用墙壁“阻隔”的符号意义,通过创建一对对紧握的手,以超越不同地域的人与人,不同的文化历史之间的隔阂。他试图用作品在人们的思想和心灵上留下痕迹,但却不在自然环境中留下痕迹。在这个目标面前,任何人造的墙面都显得尺幅拮据,于是他选择画在了广袤的大地之上。

到今天为止,他已在3年内将作品覆盖了二十多个城市,从法国巴黎的埃菲尔铁塔(图6),到非洲贝宁的小村庄Ganvie(图5),从海岸线到大陆,从繁华的城市到静静的乡间,都有他绘画的印记。这些作品地点的选择,背后都有着特殊的意义。位于贝宁的Ganvie,曾是黑人奴隶贸易的发源地,大量黑人从这里被贩卖到欧洲和美洲。从此,种族歧视和种族冲突成为世界范围内的普遍问题。塞普在他的作品中,正是希望通过这种超越语词的表达方式,为世界各地不同文化背景、讲不同语言、持不同信仰的人们,打破心理的成见之墙。

二、传播图像意义的媒介之墙

壁画总是存在于某些场所中,场所给予了艺术品被理解和进入的“通道”。

位于西班牙阿尔塔米拉岩洞深处的旧石器时代的墙画、罗马西斯廷教堂顶棚熠熠生辉的出自米开朗琪罗之手的湿壁画,都是让人难忘的经典。实际上,自古希腊时代至17世纪的欧洲,西方大部分最重要的艺术典范都是直接附着于建筑作品上。由于这种天然的壁画图像与场所的绑定关系,反而让人们时常忽视场景对壁画图像的深层影响。正是这种场所中的图像与情境在时间长河中的持续对话,才使得壁画成为一种永恒的艺术。

这种艺术品中物理属性的改变对美学理论和艺术生产中的变迁产生了影响(反过来也被这些变迁所影响)。同样重要的是,19世纪摄影术的发明及其精确复制艺术品的能力产生的巨大冲击,改变了我们认为艺术依附于场所的观念。在此,“媒介属性”作为理解图画的情境,首先就表现为与技术发展的关系。

马歇尔·麦克卢汉在《理解媒介:论人的延伸》一书中指出:媒介与内容,不是“如何使用媒介”去表达内容的关系。媒介的影响之所以强烈,恰恰是另一种媒介变成了它的“内容”。一部电影的内容是一本小说、一部剧本或一场歌剧。电影这个形式与它的节目内容没有关系。文字或印刷的“内容”是言语,但是读者几乎完全没有意识到印刷这个媒介形式,也没有意识到言语这个媒介。”[3]

墙壁作为媒介也与图像存在这样一组关系,墙壁同时也是壁画图像的内容。长久以来,壁画都被认为是一种建筑装饰,被当作绘画的一种载体来看待。而从技术发展的视角来看,则会得到一个截然不同的壁画观。在摄像技术被发明前,人凭借记忆来对图像进行存储,视觉艺术面对的是如何处理记忆与现实的关系问题。

而摄影和信息技术发明之后,绘画不再是唯一能够创造图像的方式,绘画从关注自身的风格和形式等问题,转向对图像与语词的关系的挖掘。被20世纪的批评家称为“艺术世界”的一整个体系,用WJT米歇尔(W. J. T. Mitchell)的视角来看,就是绘画的媒介属性。他认为,媒介是由“一整套系列实践组成,它们使影像在世界上具体呈现,它们使影像在世界上具体呈现为图画(picture)”[4] 。所以,后来的现代主义视觉艺术表现为对语言的某种抗拒,涉及对眼睛的规训。因为语词使我们将绘画放在“容纳了旁观者”的“情境中” [5]。

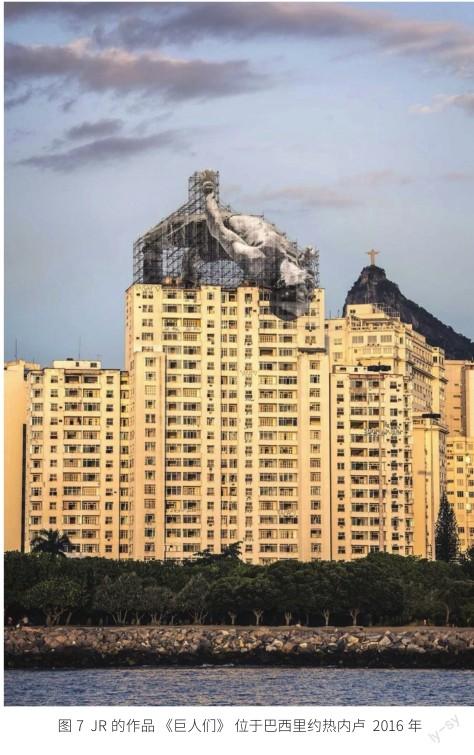

在2016年奧运会期间,JR使用黑白照片,在里约热内卢再现了一个个普通运动员的故事,并通过社交媒体传播到了世界其他角落。他没有去表现那些家喻户晓的明星运动员,而是关注体育的身体语言,表现在跳水、跳高、游泳三个典型的奥运项目中的普通运动员(图7)。这些壁画项目中摄影照片被贴在临时搭建的墙面上,有的在楼顶,有的在海面。作品中对运动员身份的模糊,旨在传递对运动本身的敬意。他们翻越的是一个普通的住宅区,越入的是一片寻常的水域。这里的场景选择看似随意,实则是刻意回避“噪音”,提纯奥林匹克运动精神的一种选择。任何场所都是附带着人的记忆、历史、文化、情感的情境,而在壁画中,这个情境同时也是与图像共同传递信息的媒介。

由于图像总是关系着其他图像而被制作和观看,那么相较于艺术家对图像的主观的认定,外部的视觉语境对图像的表意则更为重要。罗兰·巴特在宣告“作者已死”(the Death of the Author)时,就有人坚称制造影像意义的重点,既非其作者,亦非生产或影像自身,而是那些携带着自己的观看方式和相关知识,然后在接受过程中创造出意义的观众。

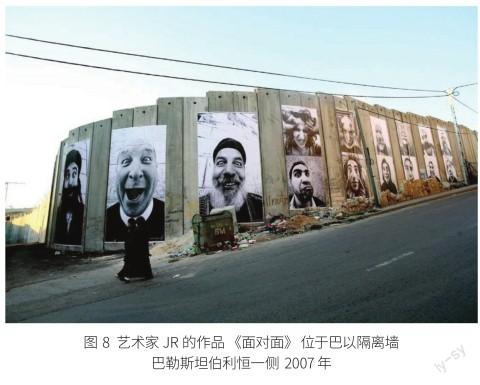

2007年,JR前往巴勒斯坦和以色列边境,在伯利恒城区及边境墙组织了大范围飞贴(Flyposting,一种未经许可在公共区域放置广告图像的行为)形式的壁画活动(图8)。这个项目源于艺术家2005年对巴勒斯坦人和以色列人生活方式和文化的考察。巴以双方有着极其相似的外表,几乎说同一种语言,就像在不同家庭长大的孪生兄弟,同时却在无休止地对抗着。

艺术家将巴勒斯坦人和以色列人的特寫肖像,两两并置粘贴在隔离墙的两侧以及几个巴勒斯坦和以色列城市中。该项目试图表明,除了将他们强行分开之外,以色列人和巴勒斯坦人足够相似,能够相互理解。从事相同工作的以色列和巴勒斯坦男女接受在JR镜头前大笑或哭泣、尖叫或做鬼脸。这里是犹太教、基督教和伊斯兰教的圣地。在这个小小的区域里,你可以看到高山、大海、沙漠和湖泊,爱与恨、希望与绝望交织在一起。

单独看这些图像,只是一些近距离拍摄的面部特写照片。在此,巴以边境的隔离墙作为图像的媒介,则是通过提供情境的方式,创造出一种潜在的矛盾。让生活在此情此境中的人感受到这个矛盾,正是这件作品的意义所在。墙壁是壁画的媒介,同时也是构成壁画作品意义的重要信息。

三、结语

“情境”作为后结构主义方法论中最重要的概念,提供了以一个变化的视角看待壁画及它“周遭的一切”。

图像总是产生于特定的生产活动、体现在特定的物质媒介之中,从木板上的圣像画到银幕上的明星莫不如此。即便蒙娜丽莎被印在了T恤衫上、电影明星形象从银幕移向了商品包装,从原初媒介中剥离出来的图像,也并不独立于媒介,而是置身于新的媒介之中。严格地说,图像并不脱离媒介,而只是跨媒介[6]。图画只是用色彩和形状标志的物质客体,而不是有感觉、有意志、有意识的对象。每一个人都知道一张照片只是物品,但他们仍然不想涂抹或撕坏它。当代壁画创作的一个大趋势便是将图像作为一种视觉语言,在特定的情境中构建意义,化解隔阂与冲突,促进广泛共识的形成。

作者简介

张汉普,男,汉族,河北石家庄人,2020级博士研究生,研究方向为当代壁画创作方法。

参考文献

[1](英)斯图尔特·霍尔.表征:文化表征与意指实践[M].徐亮,陆兴华,译.北京:商务印书馆,2013:42.

[2]NICOLAS de OLIVEIRA,NICOLA O,MICHAEL P.Installation Art[M].London:Thames and Hudson,1994:35.

[3](加)马歇尔·麦克卢汉.理解媒介:论人的延伸[M].何道宽,译.南京:译林出版社,2011:30.

[4]W.J.T.MITCHELL.Edward Said:Continuing the Conversation[M].Chicago University of Chicago Press,2005(2):365-370.

[5]MICHAEL FRIED.Art and Objecthood:Essays and Reviews[M].Chicago:The University of Chicago Press,1998:445.

[6]陈岸瑛.图像与媒介—论视觉文化研究的对象与方法[J].艺术设计研究,2015(4):5-10.