黄胄人物画艺术特色分析

摘要:黄胄开创性地将速写与中国画的笔墨相结合,独特的艺术语言开辟了豪迈雄壮的写意人物艺术新风,在20世纪中国美术的发展历程中,黄胄无疑具有划时代意义。本文回顾了他的艺术创作经历,对其绘画特色进行分析总结,探讨了他的作品对中国人物画创作及对后续创作者的影响。

关键词:黄胄;人物画;艺术特色

一、黃胄的艺术道路

黄胄早期艺术思维深受赵望云、韩乐然、司徒乔三位老师的影响,黄胄曾随韩乐然到八百里秦川写生,在此过程中黄胄学会了以现实的眼光看待世界,用真实的情感来反映世界。黄胄拜赵望云为师后,跟随其师赴青海祁连山和新疆少数民族地区写生,这对黄胄后来的艺术创作影响深远,新疆成为他后续艺术创作的灵感源泉。在与司徒乔同行期间,黄胄钦佩司徒乔嫉恶如仇的精神,被其强烈的民族自尊心和爱国之情所感染,激发了他与国家、民族共存亡的使命感。

黄胄曾两次赴河南黄泛区写生,这段经历在他早期绘画中占据重要地位。黄胄目睹了国民党政府炸开黄河花园口给人民带来的痛苦,怀着强烈的同情心,他创作了一大批为灾民请命的作品,表达了对当时腐败无能的国民政府的愤怒,对受难百姓的同情,他认为反映老百姓生活的苦难是身为一位画家应做的事。黄泛区写生的一系列作品体现了黄胄“直面人生”的创作理念,对他后来的艺术发展产生了重要影响。1949年,黄胄加入中国人民解放军,从事战士读物美术工作,多年来他的足迹遍布长城内外,长期深入少数民族地区,强化了他边疆题材创作的状态。

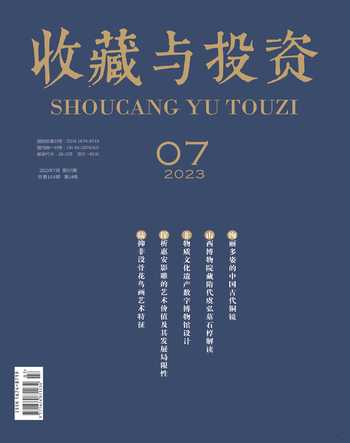

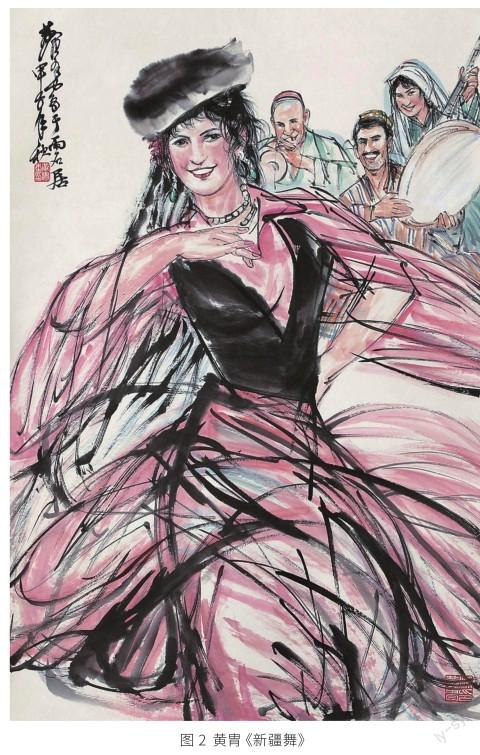

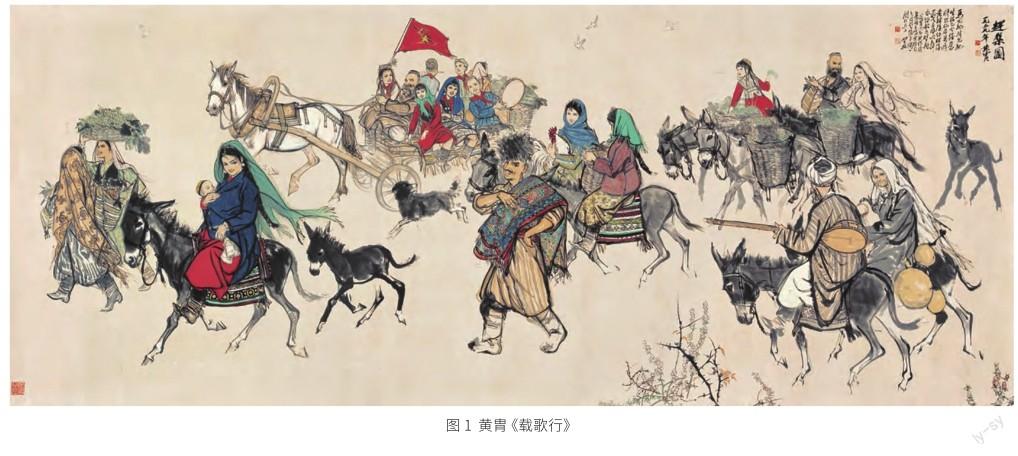

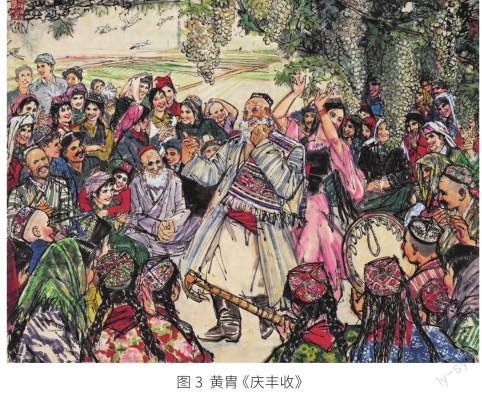

黄胄的艺术创作有两个高峰期,二十世纪五六十年代是黄胄第一个创作高峰期。黄胄将西洋画法和中国画传统笔墨相结合,不断深入探索与创新,画风逐渐成熟和完善。他创作了许多反映新社会制度下人民崭新的精神风貌的作品,歌颂我国各族人民当家作主、创造幸福生活的拼搏精神。1955年创作的《洪荒风雪》在第六届世界青年与学生和平友谊联欢节期间举办的国际美术竞赛获金质奖章,奠定了黄胄在中国美术界的重要地位。这时期黄胄还创作了《打马球》、《庆丰收》、《载歌行》(图1)等一大批作品,黄胄深厚的写实功夫及鲜活生动的人物造型博得美术界前辈的好评。到二十世纪七八十年代,黄胄以“必攻不守”的精神迎来了第二个高峰期,他先后为人民大会堂、钓鱼台国宾馆、中南海等地创作了《叼羊图》《欢腾的草原》《牧马图》等作品,反映了顽强拼搏、自强不息的时代精神,作品充分体现了黄胄豪迈壮美的审美。黄胄作为一位艺术大师,他的创作理念、技巧等使后续创作者受益匪浅,是二十世纪中后期影响力最大的画家之一。

二、黄胄人物画的艺术特色

(一)速写入画

黄胄没有受过专门的培训,也没有经过“学院派”的教育,他以速写为基础,结合中国传统笔墨,走上了中国画创作之路。他是一位异常勤奋的画家,几乎看到什么画什么,用不了几天就能画完一公斤画纸。大量的速写创作,练就了画家扎实的基本功,给他的人物画创作奠定了坚实的基础,水墨和速写之间的转化的实现,助其形成了洒脱豪迈的独特的艺术风格。

以速写入画是黄胄将生活转变为艺术的重要手段,黄胄的艺术根植于现实生活,他将生活视为艺术创作的源泉,深入贯彻了“去生活中创作”的艺术理念。黄胄提道:“我曾经告诫自己,任何有成就的画家,长期脱离生活,失去对生活的热劲,其作品一定会逐步褪色。只有满腔热情地刻苦地在生活中追求、探索,才有可能画出好作品。”黄胄通过对生活的长期写生研究和大量的速写实践,摸索出了一套全新的笔墨语言,开创性地将速写与中国画笔墨结合起来,既保留了速写的灵动、鲜活,也强化了人物表现的生动性。为了避免速写的概念化,黄胄在作画过程中提倡默写,在速写中注意做加法和减法,在客观事物的基础上充分发挥想象力,可以不受时间、空间的限制,可以无中生有,进一步丰富人物形象。

黄胄不管走到哪里,速写本和铅笔都从不离身,因此他到哪里,他的艺术世界就延伸到哪里。他用速写记录下生活中感人的细节,为他的后续艺术创作积累了大量素材。他堆积如山的速写作品就是一个时代中国各族儿女精神风貌的真实写照。黄胄所开创的速写入画的方式,为中国画的创作打开了一个新天地,也为后来人物画家的创作提供了有益的借鉴。

(二)线条潇洒

中国画讲以线造型,黄胄人物画作品中活泼潇洒、流畅有力的线条是黄胄风格的重要组成部分,表现了艺术家鲜明的艺术个性。他作品中的线条不拘泥于传统的线条和轮廓,不是传统中国绘画中程式化的“十八描”线条,而是更加轻松活泼的线,且一般画家在作画时会忌讳使用复线,而黄胄的作品则恰恰相反,他的作品大多数都是以大长直线及复线来表现物象的动态特点,大量复线的使用成为黄胄作品的一大特色。

黄胄经常说:“一笔不准,就再画一笔,连画几笔都不准,最后总有比较准的一笔。”黄胄作品中复线的使用是对造型勾勒线条的修正和补充,也是为了加强物体线形和体块的厚重感与动势,不追求具体线条和笔墨的精确,而是依靠线条交叠构建,看似不经意的复线、废线甚至败笔,实则有意为之,令整体画面丰富和谐,复线的使用强化了速写线条的表现力,使线条具有强烈的节奏感,所呈现的效果动势十足。

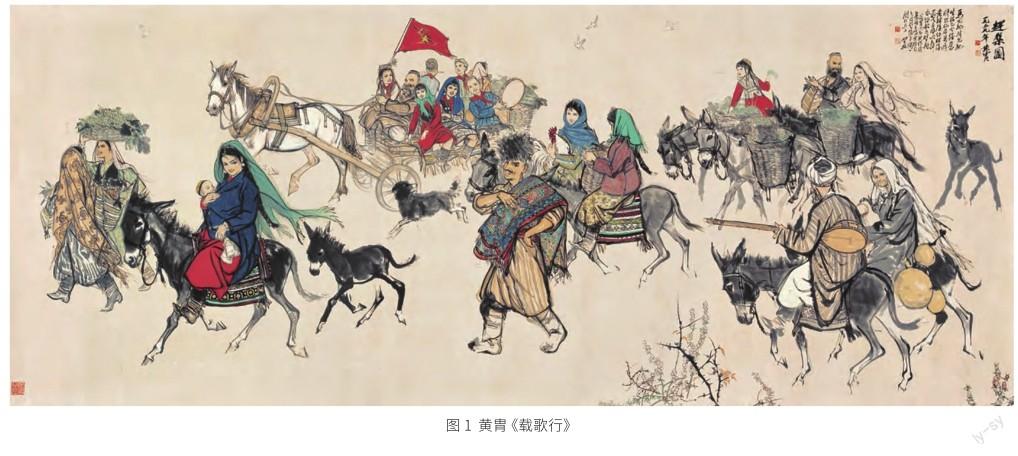

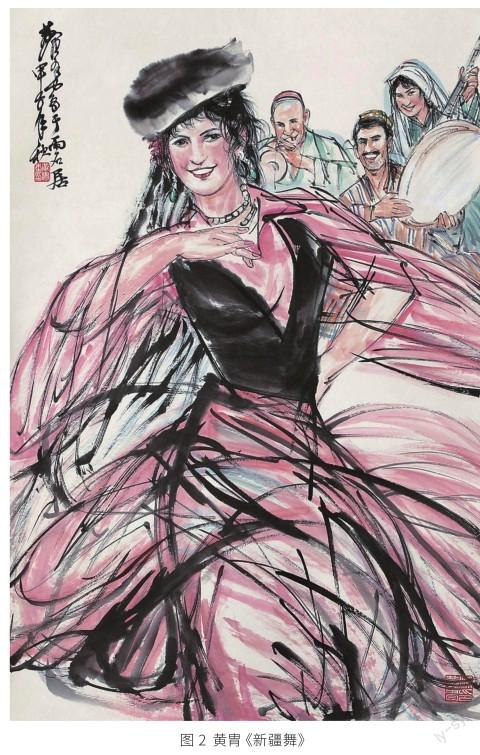

《新疆舞》(图2)系列作品中,以一位几乎占满画面的新疆舞者为主体,舞者在几位乐手的伴奏下翩翩起舞。画家抓住了新疆舞动感十足的特征,将舞者的神态、动作都表现得十分生动自然。画家以简练的线条勾勒人物脸部及手足,在衣袖和裙摆的处理上使用大量干湿、浓淡不一的复线,将舞者衣裙上下翻飞的动势描绘得生动形象,极具感染力,呈现了轻松欢快的氛围。正是画家巧妙的构图及潇洒有力的线条,使画面具有强烈的运动感与内在张力,恰到好处地使用复线,更从某种程度上体现了黄胄画风的洒脱和豪迈。黄胄的线条技法丰富了中国画的表现形式,增添了画面张力,为写意人物画的发展提供了新的思路。

(三)色彩鲜明

若线条是中国画的骨架,那色彩就是中国画的血肉。黄胄在用色上打破了中国画的传统,一改中国画淡雅的用色,将水墨与重彩相结合,以丰富多变的墨色为基调,辅以鲜明亮丽的色彩。大胆的用色给人视觉上强烈的冲击,二者相辅相成,使画面庄重热烈,既有传统意味又具现代观念。

黄胄的色彩不仅丰富了画面,更是一种情感的表达,通过色彩突出人物的情感和气质,使人物形象变得生动鲜活。黄胄边疆题材绘画占据他作品的大部分,在这些作品中,他热情地表达了对少数民族地区那片辽阔的土地、能歌善舞的人民的热爱。在他的笔下,少数民族人物多以水墨塑造其形象,服装和飾品施加朱砂、大红、石绿等绚丽的色彩,使整个画面色彩鲜明又稳重。观者从中能感受绚丽色彩所带来的丰富视觉感受及情绪感染力,体会当地民族豪放的气质与个性和积极向上的生活态度。

黄胄的作品《庆丰收》(图3)表现了新疆维吾尔族人民在丰收之后载歌载舞庆祝的场面。这幅作品在构图上没有运用传统中国画散点式的构图法则,画面近景、中景、远景层次分明,富有空间感的构图方式突出了中心人物,使人产生身临其境之感。画家以红、蓝、绿等具有鲜明对比性的色彩搭配人物身上的衣物,突出了少数民族服饰特色。由于人物众多,为避免颜色细碎,画家在关键的地方加入了红、黑的色块,在画面中起稳定作用,更衬托其他颜色的鲜艳透亮。黄胄的色彩是对生活激情的体现,蕴含了积极向上的情感基调,始终传达着对祖国、对人民的热爱。

三、对当前人物画创作的启示

艺术创作要立足于现实生活。中国画的造型笔墨不能脱离真实的生活,需要艺术家去生活中探求艺术的本源。黄胄曾说道:“几十年来我敢于不断进行创作,主要是根据生活起草稿,在生活中练基本功,根据生活的感受来创作,有了表现生活的强烈愿望,才能进行创作,风格也只能在这样的创作实践中不断地摸索而逐渐形成。”若艺术家没有长时间与生活相关的创作实践体验,便无法探索出有生命力的表现形式,无法形成自己的艺术风格和个性化的绘画语言。黄胄多次新疆写生之旅使新疆成为他艺术的发源地,他将对新疆人民的情感融入自己的作品中,塑造了一大批极具魅力的少数民族形象。黄胄的作品中体现了直面生活的创作观念,他长期深入劳动人民群众中去,在与人民相处过程中寻找创作素材,如《洪荒风雪》中不畏艰难的勘探队员,《新疆舞》中欢快舞蹈的新疆姑娘,《奔腾急》中骑马奔驰在草原上的藏族孩童,正是由于画家坚持从生活中感悟艺术的真谛和创作的方向,才使他们以生动鲜活的姿态呈现在观者眼前。

艺术创作要反映时代精神。毛泽东对于黄胄评价道:“黄胄是新中国自己培养出来的有为的青年画家,他能画我们的人民。”黄胄以画抒情,笔下形象具有很强的时代精神,从他的作品中我们能看见一个时代的发展与进步,抒发了人民勤劳勇敢、自强不息、建设美好家园的豪情壮志。一代有一代之文艺,在急速发展的新时代,中国画也在不断探索新的艺术形式与艺术风格,对当前的创作者来说,在继承传统的同时,也要结合当前时代的发展,不断更新创作理念,创作者更要立足于现实世界,用心体悟生活,思考自己的作品想表达什么问题,以作品反映对当前时代、世界的思考与认知,传递正确的文化价值观,创作出展现当前时代精神、具有生命力的时代形象。

四、结语

黄胄作为随着新中国发展成长起来的艺术家,为我国艺术事业作出了杰出贡献,在现当代画坛有着独特的地位。他坚持了党对文艺工作者提出的“古为今用,洋为中用,推陈出新,百花齐放”的文艺创作方向,开创性地将速写与水墨相结合,创造全新的笔墨语言,以新笔墨描绘时代生活,创作了大批新意境、新技巧、气势豪迈的佳作。其充满生命力的民众生活题材,开拓了中国画表现题材,豪迈奔放的艺术风格,为中国画人物创作带来了全新的可能,对中国画创作影响深远。

作者简介

刘杰,女,汉族,四川达州人,硕士研究生,研究方向为美术、中国画。

参考文献

[1]郑闻慧.黄胄谈艺术[M].北京:中国青年出版社,2009.

[2]张晓红.直面生活—对黄胄绘画艺术的思考[J].美术大观,2014(2):39-39.

[3]张天漫.独步新中国画坛的智者—黄胄人物画的艺术特色[J].国画家,2015(2):10-12.

[4]陈池瑜.黄胄对当代中国写意人物画的贡献[J].民族艺术研究,2019(6):68-73.

[5]韩玉.笔墨挥毫—浅析黄胄写意人物的艺术风格[J].艺术教育,2022(2):167-170.

——黄胄画猫贺岁展