脑电监测下全身麻醉联合硬膜外阻滞和单纯全身麻醉的应用效果分析

来 源 牟 倩

(重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院,重庆 404000)

随着人们生活水平的提高,在一定程度上增加了各种疾病发生风险,临床在治疗疾病时主要会采取药物治疗、手术治疗等方式帮助患者控制病情发展,其中手术治疗方式在实际操作中需要先给予患者麻醉才能为手术顺利开展提供一定保障[1]。尤其是腹腔镜手术的应用,大大提升了治疗效果,腹腔镜手术可以达到与传统手术方式相同效果的同时,减少手术对患者机体造成的损伤与痛苦,使患者术后可以更快恢复。在实际操作中,麻醉效果会在很大程度上影响手术结果。给予患者麻醉主要是为了让患者机体疼痛感暂时消失,同时让患者肌肉处于放松状态,使手术可以安全开展[2]。在实际麻醉中会通过合适的方式将相关麻醉药物输送到患者机体中,对患者中枢神经系统进行抑制,在减轻患者疼痛感的同时,还会对患者呼吸状态、机体循环状态、部分重要系统造成影响,应在最大程度上保证麻醉效果,达到理想麻醉效果,才能减少麻醉对患者机体造成的不良影响,提升手术安全性与有效性[3]。所以,需要重视并加强手术麻醉研究,寻找更为安全、有效的麻醉方式,提高麻醉效果,降低手术风险[4]。以往针对手术患者,主要会选择单纯全身麻醉方式实施麻醉操作,虽然有利于手术开展,但是不能有效保证手术效果[5]。受到现代医疗卫生事业不断发展影响,研究人员发现采取全身麻醉联合硬膜外阻滞方式进行麻醉手术,能够获取较为理想的麻醉效果,且安全性更强,这为手术麻醉研究提供了新方向、新思路[6]。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2021年1月至2022年12月将我院内实施腹腔镜手术治疗的患者纳入本研究,共计60例患者,按照麻醉方式的不同分为对照组与观察组,其中对照组中男性19例,女性11例,30岁为最小患者年龄,70岁为最大患者年龄,平均年龄为(54.13±2.16)岁;观察组中男性18例,女性12例,30岁为最小患者年龄,70岁为最大患者年龄,平均年龄为(54.19±2.13)岁。入选标准:均接受腹腔镜手术治疗;ASAⅠ~Ⅱ级,心功能NYHA Ⅰ~Ⅱ级;年龄30~70岁,BMI≤28 kg/m2;患者自愿参加本次研究,并签署知情同意书。排除标准:非腹腔镜手术;患有癫痫及伴有精神、认知功能障碍及长期应激剌激或心理障碍;合并其他严重疾病。本研究获得本院医学伦理委员会审批并实施。两组患者一般资料比较差异无显著性(P>0.05)。

1.2 方法 对照组实施单纯全身麻醉操作,观察组实施全身麻醉联合硬膜外阻滞操作,对患者实施脑电监测操作。

1.2.1 全身麻醉操作 准备好相关麻醉诱导药物,包括0.05 mg/kg咪唑安定、0.4 μg/kg舒芬太尼、0.1 mg/kg维库溴铵;采取靶控输注方式将丙泊酚输注到患者机体中,起始量应控制在1.5 μg/mL,然后进行浓度阶梯式递增输注(0.2~0.3 μg/mL),当脑电双频指数处于40~50时,需进行气管插管操作,并保证气管插管一次操作成功;给予患者机械通气操作,调整相关参数,包括潮气量(控制在8~10 mL/kg)、呼吸频率(控制在12次/分)、呼吸比(控制在1∶2);诱导阶段给予患者羟乙基淀粉注射液8 mL/kg,在手术过程中需要将呼吸末二氧化碳分压进行有效控制(保持在35~45 mm Hg状态);完成插管操作后,采取靶控输注方式进行丙泊酚静脉维持操作,将脑电双频指数变化作为基础,适当调整丙泊酚浓度,如当脑电双频指数超过60且持续3 min,丙泊酚靶浓度梯度递增值应为0.3 μg/mL;当脑电双频指数不足40且持续3 min,丙泊酚浓度梯度递减值应为0.3 μg/mL,以便维持脑电双频指数处于稳定状态(40~60);在手术操作中,需要采取微泵输注方式给予患者0.2~0.4 μg/kg舒芬太尼,避免血流动力学发生异常变化,采取间断静脉输注方式将0.03 mg/kg维库溴铵输送到患者机体中;在完成静脉镇痛泵术操作后实施镇痛操作。

1.2.2 硬膜外阻滞操作 按照相关标准进行硬膜外阻滞操作,给予患者3~4 mL/h的0.375%罗哌卡因,所有患者在手术结束前均保证停用30~45 min的舒芬太尼、肌松剂,在手术完成前均需要给予患者硬膜外用药、丙泊酚维持。手术结束后,采取静脉注射方式将2 mg新斯的明、1 mg阿托品拮抗肌松输送到患者机体中。当患者可以听到指令睁眼,并能够进行抬头与举手,自主呼吸指数处于V7>6 mL/kg、V110~18次/分,血氧饱和度脱氧5 min后不低于95%时拔管。在手术过程中需要按照患者血压变化与心率变化合理选择血管活性药物,在患者进入手术室之后就要检查血压,并将其作为血压基础值,一旦发现患者平均动脉压异常低于基础值(低于20%),且在进行纠正处理后依旧无改善,或者心率低于50次/分钟,采取静脉输注方式给予患者麻黄碱(5 mg/次)或者阿托品(0.3 mg/次)给予纠正。手术结束后实施经硬膜外导管接镇痛泵术后镇痛操作,做好术后随访工作。

1.2.3 脑电监测操作 在患者进入手术后采取肌内注射方式将1 mg戊乙奎醚输注到患者机体中,按照常规标准创建静脉通路,采取外周静脉输注方式将10 mL/(kg·h)乳酸钠林格液输送到患者机体中;在对患者进行全身麻醉诱导操作前需要实施桡动脉穿刺测压操作,对患者各项指标进行监测,包括心电图变化情况、心率变化情况、脉搏氧饱和度变化情况、有创血压变化情况、中心静脉压变化情况、呼吸末二氧化碳分压变化情况、体温变化情况、尿量等,然后利用酒精棉球对患者前额部位、右侧眼角耳际间局部皮肤进行擦拭,完成油脂脱去操作后,按照标准将脑电双频监护设备连接好;当患者平静5 min后,对患者脑电双频指数基础情况进行观察与记录,再利用相应型号的多功能生命体征监护仪开展患者脑电双频连续监测工作。而观察组患者则应在确保硬膜外穿刺成功之后实施脑电监测操作。

1.3 判断标准 对相关数据信息进行收集与整理,最后利用统计学进行处理,包括不同时间段平均动脉压指标变化、心率指标变化、脑电双频指数变化(脑电双频指数越小表示患者麻醉程度越深,85~100表示处于正常状态,65~85表示处于镇静状态,40~65表示处于麻醉状态,<40表示可能出现爆发抑制情况)、苏醒时间、拔管时间、丙泊酚诱导浓度、丙泊酚使用量、舒芬太尼使用量、维库溴铵使用量等。

1.4 统计学方法 SPSS 20.0系统为处理软件,计量资料由()表示,利用t开展检验工作,计数资料由(n,%)表示,利用χ2开展检验工作,P<0.05表示数据差异有统计学意义。

2 结果

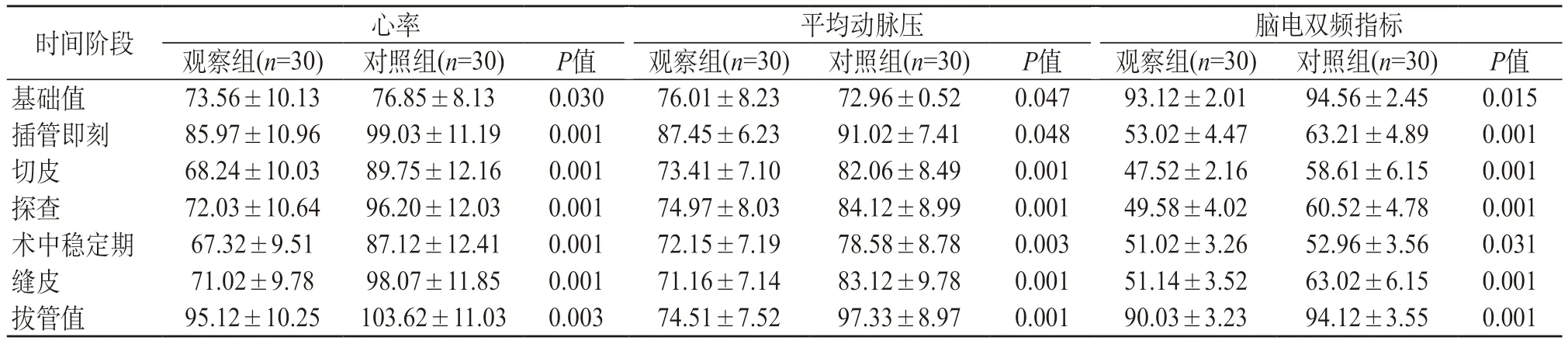

2.1 不同时间段临床相关指标比较 观察组不同时间段的心率、平均动脉压、脑电双频指标均优于对照组,差异有显著性(P<0.05)。见表1。

表1 两组不同时间段心率、平均动脉压、脑电双频指标指标比较()

表1 两组不同时间段心率、平均动脉压、脑电双频指标指标比较()

2.2 临床麻醉药物使用情况 观察组丙泊酚诱导浓度、丙泊酚使用量、舒芬太尼使用量、维库溴铵使用量均少于对照组,差异有显著性(P<0.05)。见表2。

表2 两组临床麻醉药物使用情况数据信息比较()

表2 两组临床麻醉药物使用情况数据信息比较()

2.3 苏醒时间与拔管时间 观察组苏醒时间、拔管时间均短于对照组,差异有显著性(P<0.05)。见表3。

表3 两组苏醒时间、拔管时间比较()

表3 两组苏醒时间、拔管时间比较()

3 讨 论

3.1 脑电监测的作用 在判断手术麻醉效果时,经常会利用脑电监测方式观察麻醉效果,了解患者大脑皮质功能状态与变化情况,同时通过生命体征监测,可以帮助医务人员判断患者血压与心率等心血管系统运行状态,瞳孔、对光反应、眼球运动以及流泪等眼征情况,呼吸量、呼吸形式以及节律等呼吸系统变化情况,体动反应的骨骼肌反应状况,皮肤颜色变化、温度变化以及是否出汗等皮肤体征情况,吞咽运动、唾液分泌、肠鸣音以及食管运动等消化道体征情况等,从而准确判断麻醉深度,合理调整麻醉药物,使之达到理想的麻醉状态[7]。

3.2 麻醉药物 麻醉中经常使用阿片类药物,能够激动阿片受体达到中枢性镇痛效果,而人体中阿片受体分布较为广泛,主要在脑部,对脑部受体进行激动后,能够让抗痛系统产生兴奋作用,达到减弱人体对机体疼痛感受程度,还能改变人体对疼痛的反应状况[8]。但是阿片类药物不会对人体大脑皮质产生较大作用,这主要是由于阿片受体基因在人体大脑皮质中的表达比较少,包括芬太尼以及舒芬太尼等均不会导致脑电双频指数出现较大波动,只有当药物浓度过高时,脑电双频指数才会发生明显变化[9]。有研究发现,给予患者麻黄碱会导致脑电双频指数发生升高变化,这主要是由于麻黄碱能够进入血脑屏障,对去甲肾上腺素释放产生促进作用,增加去甲肾上腺素对中枢α受体的刺激,导致运动激活情况出现,同时,麻黄碱还会刺激多巴胺,导致多巴胺释放增加,使得人体觉醒程度提高[10]。

3.3 单纯全身麻醉 给予手术患者单纯全身麻醉会对患者气管造成刺激,容易引起患者机体剧烈反应,使得患者出现应激反应,且不能在最大程度上保证麻醉药物使用剂量,且患者麻醉后苏醒阶段的自主呼吸恢复时间比较长,不能有效提升麻醉安全性与有效性[11]。

3.4 全身麻醉联合硬膜外阻滞的优势 对患者进行全身麻醉的同时给予硬膜外阻滞操作,硬膜外阻滞操作可以抑制手术对患者机体造成的伤害,从而提升麻醉效果,减少全身麻醉药物使用剂量,还能使患者尽早清醒,缩短患者术后拔管时间,在术后镇痛方面也有着较好优势[12]。这主要是当硬膜外阻滞平面处于T4~T12时,能准确地对相应位置的交感神经兴奋功能进行阻断,同时对多种应激性激素产生抑制作用,达到降低交感神经紧张性的目的,影响术中患者机体儿茶酚胺的分泌状态,让平均动脉压出现下降变化[13];导致阻滞部位容量血管、阻力血管发生扩张变化,患者回心血量减少,外周阻力降低,患者心脏前后负荷减少,血压会在麻醉前的基础上出现降低改变,硬膜外阻滞会对支配心脏的交感神经产生影响,导致副交感神经出现亢进变化,心率出现减慢转变,心肌收缩力也发生降低,心率压力乘积降低,患者心脏耗氧量出现明显减少变化,该种心血管抑制情况在一定程度上会减轻部分气管插管操作引起的交感性心血管反应程度[14];硬膜外阻滞操作还能降低血压,让心率在原有基础上减慢,患者在清醒后生理疼痛感较轻,可降低手术伤口、清醒躁动、导管引起气管刺激造成的心率变快以及血压升高等心血管不良反应程度,使患者更为平稳地苏醒,降低心肌缺血情况、脑血管意外事件等并发症发生风险[15]。有研究证实[16],在手术操作中采取全身麻醉联合硬膜外阻滞麻醉方式,可增强麻醉安全性与有效性,获得较为理想麻醉效果,减少患者血压、收缩压、心率等各项指标异常波动风险,将其维持在稳定状态,增强麻醉安全性与有效性。本研究结果显示,观察组不同时间段平均动脉压、脑电双频指数、心率、苏醒时间、拔管时间、丙泊酚诱导浓度、丙泊酚使用量、舒芬太尼使用量、维库溴铵使用量方面均优于对照组。可见,结合脑电监测操作,采取全身麻醉联合硬膜外阻滞更有助于麻醉操作顺利开展,能够降低患者术中相关指标异常波动风险,有利于患者尽快苏醒,尽早拔除导管,在提升麻醉效果方面有着重要意义。