数字化生活如何影响家庭消费:来自CFPS的证据

丰硕 赵澄 周洁

摘 要: 文章基于2018年CFPS数据实证研究数字化生活对家庭消费的影响发现:数字化生活对家庭消费水平和消费结构升级具有显著正向作用;数字化生活通过家庭禀赋微观作用机制对家庭消费产生影响;异质性分析发现,数字化生活对于城镇以及三、四线地区的家庭消费影响更为显著,女性数字化生活技能的提升对家庭消费影响较大。因此,政府在强化信息基础设施建设的同时应重视居民数字素养的提升和消费观念的转变,充分发挥互联网对家庭消费的提质扩容作用。

关键词: 数字化生活;消费水平;消费结构;家庭禀赋

中图分类号: F 49

文献标志码: A

How does Digital Living Affect Household Consumption?Evidence from CFPS

FENG Shuo1 ZHAO Cheng1* ZHOU Jie1,2

(1.Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310024, China;2. Zhejiang University of Traditional Chinese Medicine, Hangzhou 310053, China)

Abstract: This paper empirically studies the impact of digital life on household consumption based on CFPS data in 2018. It is found that digital life has a significant positive effect on the upgrading of household consumption level and consumption structure. Digital life influences family consumption through the micro mechanism of family endowment. Heterogeneity analysis shows that digital life has a more significant impact on household consumption in cities and towns as well as in the third and fourth tier regions, and the improvement of womens digital life skills has a greater impact on household consumption. Therefore, while strengthening the construction of information infrastructure, the government should pay attention to the improvement of residents digital literacy and the change of consumption concept, and give full play to the role of the Internet in improving the quality and capacity of household consumption.

Key words: digital life; level of consumption; consumption structure; family endowment

0 引言

《“十四五”规划和2035远景目标》强调,在国内大循环为主体,国际国内双循环相促进的新发展格局下,依托国内市场拉动内需,全面增强国民消费能力是经济发展的动力保障。当前我国总体消费水平较低,消费结构不合理,经济增长放缓,消费在经济增长中发挥越来越重要的作用。

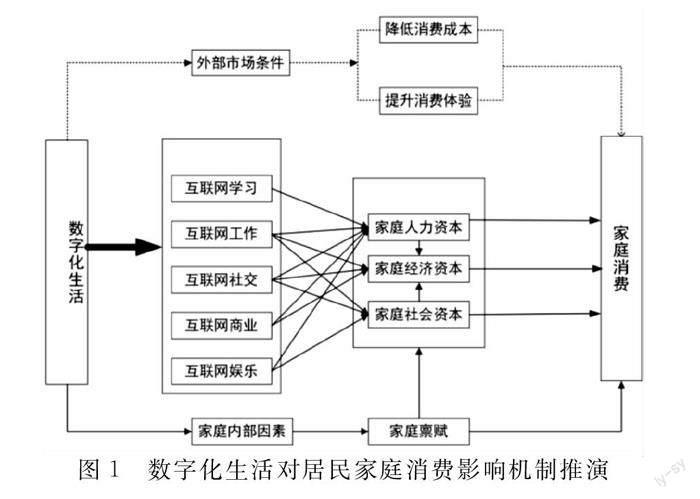

中国互联网信息中心(CNNIC)数据显示,近年来我国个人基础互联网类应用如即时通信、在线办公、商务交易、网络娱乐等增长态势明显,数字化生活使人们充分使用网络获取各种物质和精神资源以丰富日常生活与实现自我发展,居民家庭人力、社会与经济资本得到极大的提升。 因此,从家庭禀赋作用机制探究数字化生活对家庭消费行为的影响,对推动经济高质量发展和居民的数字生活化水平提升具有重要意义。

1 文献回顾与研究假设

1.1 数字化生活与家庭消费

數字化生活影响家庭消费的既有文献主要集中于降低消费成本与提升消费体验两方面。一是体现在数字化技术通过降低消费成本为居民提供更好的消费福利与便利性。商品直接由供应商邮寄给消费者,减少了货品分摊成本和中介服务成本。唐琦等(2018)发现居民使用互联网更容易获取市场价格信息,使得家庭消费结构调整自主性与选择性上升,能够在消费总量不变的前提下提升家庭消费效用水平。二是体现在信息技术缓解物流、销售等服务端消费环境问题,提升居民的消费体验。电商平台的发展有助于网购服务质量的提高,使各种消费活动产生极大的便捷性和诱惑力(Wang,2019);“电商经济”“直播带货”等新型消费模式给了消费者更多选择灵活性和自主权。综上,提出假设:

H1:数字化生活显著正向影响家庭消费。

1.2 家庭禀赋作用机制

石智雷和杨云彦(2012)提出家庭禀赋是整个家庭共同享有的资源和能力。消费者的消费行为受到心理、文化、社会、经济等因素的影响,分别与家庭禀赋中的人力资本、社会资本与经济资本相互对应,故本文在居民数字化生活背景下,探讨家庭禀赋的3种资本维度对家庭消费行为的影响。

1.2.1 人力资本

王轶和王琦(2016)认为人力资本既包括文化发展程度的认知能力,又包括情绪心理等身体健康状况的非认知能力。人们通过互联网进行学习、娱乐、社会互动和信息浏览等活动,获得知识技能与情感支持,促进了人力资本的发展。互联网创造了众多创业就业机会,高质量工作往往会促使个体进行职业技能再教育提升人力资本水平(史恩义等,2021)。通过互联网进行在线学习、娱乐、社交与工作积累“人力资本”,人力资本水平的提升改变了人们的思维与认知方式,因而对家庭消费产生积极影响,由此我们提出假设:

H2:家庭人力资本调节了数字化生活和家庭消费之间的正相关关系。

1.2.2 社会资本

Putnam等(1994)认为社会资本是指在与他人相连接的社会网络里,通过协调行动形成集体价值观与为彼此做事的倾向,包括社会联系、社会信任与社会互惠。人们通过众多网络社交平台分享信息与展现自我,个体和线上玩家间的合作交流,都增强了社会资本(Pizzo等, 2018),数字通信技术的发展强化了工作间的互动,工作效率高的个体社会资本更为丰富。通过互联网进行在线娱乐、社交与工作积累“社会资本”,个体为维系和拓展已有关系资源,对家庭消费会产生深远的影响,由此我们提出假设:

H3:家庭社会资本调节了数字化生活和家庭消费之间的正相关关系。

1.2.3 经济资本

家庭经济资本是指家庭所有能以货币化形态衡量的经济资源。张勋等(2019)认为互联网创新技术降低了金融服务的门槛,人们既可以通过正规金融平台进行理财与融资,又可以通过社交网络获得资金。信息技术催生了更多的就业和创业机会,通过网络人际关系获取就业信息与更好的工作机会,从而提升家庭收入。通过互联网进行社交、工作与商业互动以积累“经济资本”,家庭经济资本对于家庭消费应具有显著正向作用,由此我们提出假设:

H4:家庭经济资本调节了数字化生活和家庭消费之间的正相关关系。

2 样本选择和研究设计

2.1 数据来源

本文根据研究需求,认定家庭经济状况的回答人为家庭户主,户主年龄在16~60岁的家庭作为研究对象,剔除数据缺失的样本,最终有效观察样本共8603个。对家庭消费、收入、储蓄等连续型变量用winsor命令进行上下1%缩尾以及对数处理。省份控制变量的相关数据来自2018年《中国统计年鉴》。

2.2 变量定义

1.被解释变量:家庭消费水平(总消费支出)和消费结构(生存性消费支出和发展性消费支出),家庭发展性消费支出又表示家庭消费结构升级。参考李旭洋等(2019)的做法,把涉及食品、衣着、居住方面的支出视为家庭生存性消费支出;把有关家庭设备及用品、通信、医疗保健、文教娱乐等发展享乐型消费支出统称为家庭发展性消费支出;家庭的生活总支出视为家庭总消费。

2.核心解释变量:数字化生活。采用主成分分析法综合测量家庭成人数据库中户主多维度使用互联网“学习、工作、社交、娱乐与商业活动”的回答衡量家庭数字化生活水平(数值0~6表示数字化水平不断提升),并进行标准化处理。

3.个体、家庭和省份层面的控制变量。个体层面包括户主年龄、户主性别(“男性”赋值为1,“女性”赋值为0)、婚姻状况(“未婚”“离异”“丧偶”赋值为0,“已婚”“同居”赋值为1)、健康状况(“很健康”“比较健康”“非常健康”赋值为1,“一般”“不健康”赋值为0)、居住区域(“城镇”赋值为1,“农村”赋值为0),受教育水平(“文盲”“小学”“初中”“高中”“大专”“本科”“硕士”“博士”分别赋值为1~8)。家庭层面选取家庭储蓄,14岁以下成员占比,65岁及以上成员占比。省份层面选取各省生產总值、投资总额/地区生产总值表示对外开放程度,以衡量地区间经济的差异性。

表1数据显示,家庭总消费、家庭生存性消费和家庭发展性消费的均值分别为10.76、10.10、9.439,这说明我国居民家庭生存性消费平均值大于家庭发展性消费,家庭消费水平提升以及消费结构升级潜力巨大。

2.3 模型设定

为了分析数字化生活对于家庭消费的影响,本文参考既有研究构建基准回归模型如下:

Ci=a0+a1digityi+a2Zi+εi(1)

在式(1)中,Ci为家庭i消费总值、生存性消费和发展性消费,digiti为家庭数字化生活的代理变量,Zi为个体、家庭、省份层面的控制变量,a0为常数项,a1为数字化生活对家庭消费的边际效应,如a1显著为正,则表明数字化生活能提高家庭消费水平,εi是随机误差项。

本文以家庭人力资本、家庭社会资本和家庭经济资本作为中介变量进行检验,构建中介效应模型,参考方程如下:

Bi=b0+b1digityi+b2Zi+γi(2)

Ci=d0+d1digityi+d2Bi+d3Zi+εi(3)

在线性回归方程(1)的系数通过显著性检验的基础上,构建数字化生活对中介变量的线性回归方程(2),b1衡量数字化生活对家庭禀赋中介变量的影响。式(3)为直接效应模型,与基准回归模型相同,系数d1和d2分别表示数字化生活和中介变量等对家庭消费的直接效应,机制变量的中介效应为b1和d2的乘积。

3 实证结果分析

3.1 基准回归

采用OLS模型估计数字化生活对家庭消费的影响效应见表2。模型(1)、(3)、(5)中未添加任何控制变量,解释变量数字化生活在1%的水平上均显著为正,在模型(2)、(4)、(6)中加入户主、家庭、省份层面的控制变量后,数字化生活水平每上升1%,家庭总消费支出、生存性消费支出、发展性消费支出分别上升0.197%、0.167%和0.216%,数字化生活促进了家庭消费水平提升以及消费结构升级。由此,本文的H1成立。

3.2 稳健性检验

3.2.1 替换核心解释变量

采用熵值法对使用互联网“学习、娱乐、工作、社交、商务”的数据进行加权计算,得到所有指标加权后的综合值作为数字化生活的替换变量。表3分析结果与前文基准回归模型具有一致性,说明结论具有稳健性。

3.2.2 工具变量法

本文使用“qu802互联网作为获取信息渠道的重要程度”作为家庭数字化生活的工具变量,以缓解反向因果以及遗漏变量所导致的内生问题。表4显示,选择的工具变量在样本第一阶段满足相关性要求,最小特征值统计量F值远大于对应临界值,说明不存在弱工具变量问题。在控制内生性问题后,数字化生活的回归系数在1%的水平上仍然显著为正,再次验证本文的实证分析结论是可靠的。

3.3 异质性分析

3.3.1 城乡

由表5发现数字化生活明显地促进了农村家庭的生存性消费性支出和城镇家庭的发展性消费支出,对城镇家庭的总消费水平影响更大。这可能是由于农村较低的家庭收入、传统的消费观念和较弱的数字技能,虽然农村数字设施建设不断完善,但数字化生活的参与程度与受益水平仍较为落后。而城镇家庭具有更广阔的社会资源和经济资本,消费更注重社会认同与自我价值提升,因而对家庭发展性消费支出影响较大。

3.3.2 性别

由表6发现,女性数字化生活水平的提高对于家庭总消费和家庭消费结构的提升效应更为明显。这可能是因为女性信息素养水平较高,能通过有效处理媒体信息,以更积极的态度探索多元且低成本的消费娱乐方式;并且由于受教育水平和社会工作地位的不断提升,女性既能获取稳定收入又要照料家庭生活起居,因而在家庭消费支出方面发挥着重要作用;而且女性消费较为感性,更注重个体心理满足与精神愉悦,因而使得家庭发展性消费较多。

3.3.3 城市级别

表7显示,数字化生活更为显著正向影响了一、二线城市的家庭生存性消费,三、四线城市的家庭总消费与发展性消费。这可能是因为一方面,一、二线城市家庭由于较高的房贷支出以及物质资料生存成本,通过数字化生活更容易进行生存性消费支出;另一方面,三、四线城市居民由于生活水平以及消费观念得到提升,借助于互联网应用进行消费的提质扩容,进一步释放了三、四线城市的消费潜力。

4 机制研究

关于机制变量选取,本文结合CFPS2018成人与家庭经济数据库,根据王轶和王琦(2016)从认知能力与非认知能力两个方面进行主成分分析综合测量家庭人力资本变量:认知能力包括“字词测试得分(0~34)”与“数学测试得分(0~24)”,非认知能力包括“尽责性:严谨认真(1~5)”“外向性:爱说话(1~5)”“亲和性:为他人着想(1~5)”“开放性:具有开创性(1~5)”“情绪稳定性:是放松的(1~5)”。根据Putnam等(1993)从社会网络、社会互惠、社会信任三个方面进行主成分分析综合测量家庭社会资本。社会网络包括“人缘关系得分(0~10)”与“交通通信支出”;社会互惠包括“人情礼支出”“受到的社捐总额”与“过去十二个月社会捐助支出”;社会信任包括“喜欢信任还是怀疑别人(0~1)”“对邻居的信任度(0~10)”与“对陌生人的信任度(0~10)”。家庭经济数据库中“全部家庭纯收入”作为家庭经济资本的代理变量。

4.1 人力资本效应

表8的实证结果显示,在控制了家庭人力资本变量后,数字化生活对家庭消费水平以及消费结构升级的影响系数依旧显著。这说明数字信息时代,居民数字化生活水平的提高确实可以提升家庭人力资本,家庭人力资本的提高对于家庭消费水平和消费结构的提升具有显著积极影响,并且对于家庭发展性消费的影响要大于家庭生存性消费。综上,H2成立。

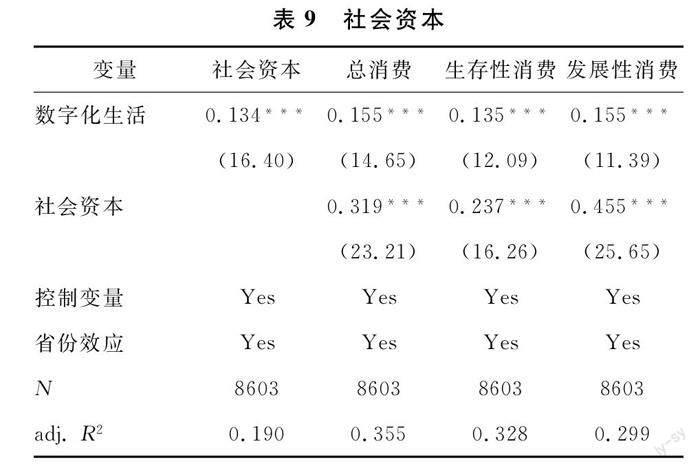

4.2 社会资本效应

表9的实证结果显示,在控制了家庭社会资本变量后,数字化生活对家庭消费水平以及消费结构升级的影响系数依旧显著。这说明数字化生活确实能够通过提升社会资本进而对家庭消费水平和消费结构升级产生显著积极影响,并且对于家庭发展性消费的影响要大于家庭生存性消费。综上,H3成立。

4.3 经济资本效应

表10的实证结果显示,在控制了家庭经济资本变量后,数字化生活对家庭消费水平以及消费结构升级的影响系数依旧显著。根据马斯洛需求层次理论,家庭经济决策会在较低级的生理和安全需求满足之后,才会探索更为高层次的爱、自尊和自我实现需求。因而在数字信息时代,经济资本的增加能使家庭增强抵御不确定性风险的能力和提升生活质量,并且对于家庭生存性消费的影响要大于家庭发展性消费。综上,H4成立。

5 结论与建议

本文结合CFPS2018微观数据,通过OLS、工具变量回归等从家庭禀赋视角研究分析数字化生活对家庭消费的影响。实证发现:数字化生活能显著促进家庭消费水平提升与消费结构升级;居民家庭人力资本、社会资本和经济资本的提升都是提高家庭消费的重要途径;异质性分析发现,数字化生活对于城镇家庭以及三、四线地区的家庭消费影响更为显著,女性数字化生活的提升对于家庭消费影响更大。

基于上述结论,本文提出以下3点建议。首先,助力提升居民数字素养与消费观念。鼓励居民积极参加数字培训,充分利用互联网获取最大效用,进一步积累家庭人力资本、经济资本与社会资本,畅享数字红利进行合理消费。其次,互联网平台应重视发展新型消费工具与消费模式,激发女性消费者的购买意愿,注重满足女性群体的购物体验和多样的消费需求,以优化家庭消费水平和消费结构。最后,政府应大力推动数字技术在居民日常生活中的创新与普及,为释放一、二线家庭发展性消费创造优越条件,以使我国居民家庭消费实现“量”和“质”的双向增长。

参考文献:

[1] 唐琦,夏庆杰,李实. 中国城市居民家庭的消费结构分析:1995—2013[J].经济研究,2018,53(2):35-49.

[2] WANG Y, YU Z, JIN M. E-commerce supply chains under capital constraints[J]. Electronic Commerce Research and Applications,2019(35): 100851.

[3] 石智雷,杨云彦. 家庭禀赋、家庭决策与农村迁移劳动力回流[J].社会学研究,2012,27(3):157-181,245.

[4] 王轶,王琦. 新常态背景下特大城市失地农民的就业问题研究:基于人力资本的视角[J].当代财经,2016(5):3-11.

[5] 史恩义,郭凯悦,魏雪靖. 贸易开放、人力资本与就业质量[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2021(5):46-62.

[6] PUTNAM R, LEONARDI R, NANETTI R Y. Making democracy work[J]. The American Journal of Sociology,1994,99(5):1348-1349.

[7] PIZZO A D, BAKER B J, NA S, et al. Esport vs. sport: a comparison of spectator motives[J]. Sport Marketing Quarterly, 2018,27(2): 108-123.

[8] 张勋,万广华,张佳佳,等. 数字经济、普惠金融与包容性增长[J].经济研究,2019,54(8):71-86.

[9] 李旭洋,李通屏,邹伟进. 互联网推动居民家庭消费结构升级了吗?——基于中国微观调查数据的研究[J].中国地质大学学报(社会科学版),2019,19(4):145-160.

收稿日期:2022-09-26

基金项目:国家自然科学基金青年项目(61902349);杭州市哲学社会科学规划课题(M22JC089)

作者简介:丰硕(1998—),女,山东济宁人,硕士研究生,研究方向:量化金融;趙澄(通信作者),男,副教授。

——基于指数增长模型