从史诗艺人到故事演述人:藏彝走廊南部地区《格萨尔》传承人的地方面相

何城禁

《格萨尔》口头传统的演进发展离不开传承群体,这是《格萨尔》史诗得以流传千年的重要原因。“一种文化总是由某个人类共同体共同创造的,共同体的成员对于该文化都作出了不同程度的贡献。”(1)杨恩洪:《民间诗神:格萨尔艺人研究》,北京:中国藏学出版社,1995年,第18页。正是在整个社区成员集体加工、扩充和传唱历程中,《格萨尔》史诗经历了历史神话化、神话艺术化的发展阶段,并不断生发,拓章为部,部外生部,进而形成了十八大宗、三十六中宗、七十二小宗的规模。《格萨尔》史诗是人类历史少有的,至今仍以活形态流传的规模宏大、卷帙浩繁的口头传统。然而,随着社会现代化进程的加快,《格萨尔》史诗的传承发展正在经历从集体记忆向个体记忆的过渡,其传承形式的转变速度和力度都在增大,传承方式正在逐渐退出大众集体传播领域,传承人个体的作用及其差异逐渐突显。笔者通过对当前藏彝走廊南部地区《格萨尔》传承人的田野调查,清楚地感受到该区域《格萨尔》演述人和《格萨尔》叙事传统的转变。需要说明的是,“藏彝走廊”是费孝通先生在20世纪80年代前后结合民族识别工作提出的民族—历史区域概念,大致范围包括从甘肃到喜马拉雅山南坡的珞渝等地区,强调“汉藏、彝藏接触的边界”、“以康定为中心”、“彝藏之间”、“六江流域”。延续费孝通先生的主张,本文所涉及的藏彝走廊南部地区指“以康定为中心”向东西和南部延伸的多族群聚居地,该区域内藏族、普米族、纳西族(含摩梭人)、白族、独龙族、怒族、傈僳族等民族在历史中长久地交融互嵌。(2)费孝通:《关于我国民族的识别问题》,《中国社会科学》1980年第1期,第147—162页;费孝通:《谈深入开展民族调查问题》,《中南民族学院学报》1982年第3期,第2—6页;费孝通:《给“‘藏彝走廊’历史文化学术讨论会”的贺信》,《藏学学刊》2005年创刊号,第1页。《格萨尔》口头传统也成为跨民族、跨地域、跨语际共享的文化传统,是中华民族多元一体格局的鲜活例证。

一、演述人身份类型

《格萨尔》史诗艺人的出现是《格萨尔》传承群体走向职业化或半职业化发展的标志。《格萨尔》口头传统经历了从部落集体传承向少数说唱艺人的生存手段和文化专利的转变,其艺人因习得方式和传承方式不同被细分为掘藏艺人、顿悟艺人、神授艺人、吟诵艺人、圆光艺人、闻知艺人、智态化艺人等类型。“仲”是藏族的口头传统,即讲述历史、典故、民间故事、传说、神话等口头文类,“仲肯”或“仲巴”,是藏族对口头文类说唱群体的专称。文字在藏族出现较晚,通常认为7世纪吐蕃松赞干布时期吞米·桑布扎创造了藏文。但是藏文的使用长期以来一直是少数上层贵族和僧侣群体的专利,而民间大众则一直保留着以口耳相传的方式保存文化和历史的习惯,这就是藏族和很多兄弟民族口头传统异常丰富发达而书面传统较为薄弱的重要原因。

《格萨尔》史诗至今能够保持活形态流传,离不开众多不同传承体系的史诗艺人。据相关统计,目前西藏及其他涉藏地区有160多位《格萨尔》艺人能够演述《格萨尔》史诗。因《格萨尔》史诗流传区域广阔,不同民族和区域流传的《格萨尔》又存在不同特征。藏彝走廊南部地区由于在地域上远离《格萨尔》的核心流传地区,其《格萨尔》传承形态存在鲜明的地方性特点。该地区的《格萨尔》演述人在史诗演述能力、创编能力上都与藏彝走廊北部《格萨尔》核心流传地区存在很大差距,其故事形态明显强于史诗形态,故而笔者不以“史诗艺人”而用“《格萨尔》演述人”(3)笔者认为,“演述人”一词更具有包容性,突破了文体局限,包含了史诗、故事、传说等文类的传承群体,以及演述过程中或讲述或歌唱或展演,或平静或激越灵动的多向度的复杂情况。来指称该区域的《格萨尔》传承人。本文试图通过考察藏彝走廊南部地区《格萨尔》演述人的习得方式、演述的内容和形式、传承情况和听众情况,以此剖析《格萨尔》在特定区域的地方面相。

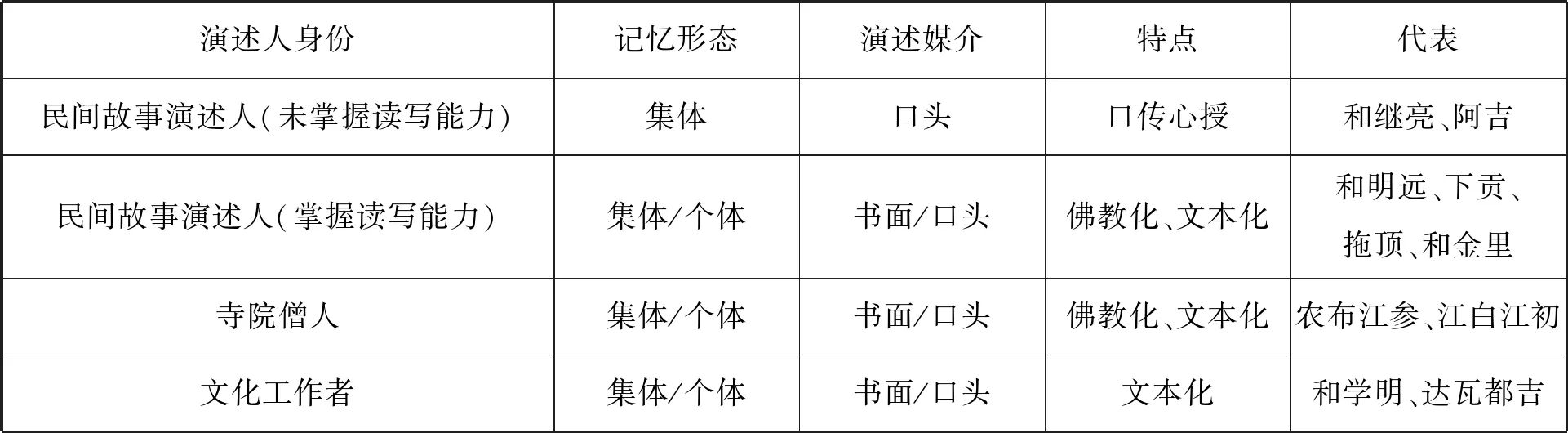

结合田野调查,笔者将藏彝走廊南部地区《格萨尔》传承群体的身份类型分为民间故事演述人、寺院僧人、文化工作者三类。

民间故事演述人是《格萨尔》在藏彝走廊南部地区最广泛和最常见的传承群体,正是一代代民间故事演述人的存在保证了《格萨尔》口头传统生命的赓续。这些民间故事演述人所掌握的《格萨尔》口头传统主要涉及《加岭传奇》《霍岭大战》《姜岭大战》《英雄诞生》以及“冲格萨”等篇目内容,主要以故事形式进行片段化讲述,史诗说唱内容较为少见。在《格萨尔》史诗中,云南省德钦县云岭乡西当村荣中是格萨尔大臣伦布琼恩(4)伦布琼恩,是格萨尔内臣。不同地区藏语发音存在一些差别,“伦布”为将军之意,“琼恩”为名字,有的也发音作“勋恩”、“秦恩”,《加岭传奇》汉译本中将其汉译为“向宛”。的故乡,当地《格萨尔》文化氛围浓厚,村民普遍能够讲述一些与当地有关的《格萨尔》故事传说。其中,《加岭传奇》中的部分内容与当地直接相关,即格萨尔和丹玛香察一行来到伦布琼恩的故乡前后发生的系列事件。在荣中,《格萨尔》故事的家传和村落集体流传是当地最普遍的传承形式,当地民间故事演述人口口相传,讲述着内容相似的格萨尔经过德钦时发生的传奇故事。

与德钦地区不同,云南省迪庆藏族自治州南部的塔城地区,格萨尔国家级非遗传承人和明远讲述的《格萨尔》故事具有独特性。和明远的家族历代负有照顾东竹林寺活佛饮食起居的使命,几代人都曾在东竹林寺当喇嘛,他也不例外。和明远的幼年和少年时期在东竹林寺度过,他所侍奉的通顿活佛常常为其演述格萨尔故事,他也曾见到活佛翻阅《格萨尔》的相关文本。“文革”期间和明远还俗回家,逐渐学会了藏文,能够阅读《格萨尔》故事书籍,并且能够演述格萨尔诞生的故事。1984年,和明远作为云南代表队迪庆州维西县的《格萨尔》史诗艺人代表前往拉萨参加了七省区“格萨尔”民间艺人演唱会。因在英雄史诗《格萨尔》的发掘工作中作出了优异成绩,他还受到了四部委(5)四部委指中国社会科学院、中华人民共和国文化部、中国人民共和国国家民族事务委员会、中国民间文艺研究会。表彰。和明远从2012年被命名为国家级非遗项目“格萨(斯)尔”代表性传承人至今,积极开展非遗传承工作,同时不断学习《格萨尔》知识和提升演述能力。

一般来说,演述人学习口头传统的过程通常被分为三个阶段:即聆听和吸收阶段;模仿和运用阶段;最后,演唱篇目和演唱水平更加提高,能在更挑剔的观众面前演唱阶段。(6)阿尔伯特·贝茨·洛德:《故事的歌手》,尹虎彬译,北京:中华书局,2004年,第27—35页。藏彝走廊南部地区《格萨尔》民间故事演述人的《格萨尔》习得过程都存在口耳相传的阶段,他们主要从家中长辈、村邻长者、宗教仪式专家以及其他渠道口口相传中得到了《格萨尔》口头传统的熏陶。普米族《格萨尔》故事演述人马红升、和继亮等人表示:小时候没有读书的机会,白天放牛、放羊、放猪等,晚上全村人围坐在火塘边,听老人讲述民族的故事、家规、习俗、历史、家谱等。在过去,村里大多数人都会讲述普米族冲格萨的故事,特别是村中记忆力好的老人和韩归。(7)普米族的祭司,也是智者。他们正是在普米文化的熏陶下、潜移默化中习得和掌握了演述冲格萨故事的能力。

西藏芒康县盐井地区的纳西族老人下贡,过去曾参加过茶马古道的马帮。他跟随南来北往的商队听闻了各地的民间传说、轶闻趣事,如今能够讲述《加岭传奇》《英雄诞生》《赛马称王》《地域救妻》《姜岭大战》等与《格萨尔》史诗篇目有关的故事内容。在茶马古道的驿道上,口头传统演述是商队在旅途中打发时间的常用消遣方式。正是在马帮的岁月,丰富了下贡的语言系统、知识储备和文化视野,给予了他不同区域、不同民族的文化滋养。他熟练掌握藏语和纳西语,能够和多个地方的藏族以及丽江地区的纳西族交流对话。他还曾在西藏芒康县的寺院里学习过数年藏文。下贡在马帮和寺院的经历,让他对藏族、纳西族等多民族文化有较深刻的理解,拓展了他习得民间口传文学的空间和能力,使得他成为一名杰出的《格萨尔》故事演述人。

藏传佛教寺院僧人是格萨尔文化传承的重要群体,是伴随着《格萨尔》的佛教化(8)格萨尔的佛教化指在“泛佛教化”的语境下,说唱艺人的职业身份、史诗传承方式、故事演述和表达方式等方面的佛教化,也是艺人、文本和语境等史诗三大要素整体上的佛教化。佛教化在《格萨尔》史诗中表现为三个方面,即史诗思想内容和故事范型的佛教化,史诗传承形态的神秘化,史诗文本类型的书面化。参见诺布旺丹:《艺人、文本和语境:文化批评视野下的格萨尔史诗传统》,西宁:青海人民出版社,2013年,第18页。传承路径一直延续至今的。在藏彝走廊南部地区的藏传佛教寺院僧人群体中流传着片段性的《格萨尔》故事传说和煨桑(9)是藏族和周边民族祭祀天地诸神的仪式,通常是用松柏枝、青稞、牛奶、酒、清水等殊胜之物焚起烟雾,以祭神求吉。在涉藏地区每家每户以及寺院、白塔甚至山间都能见到用以煨桑的煨桑台、桑炉,人们通常在每天清晨开始进行煨桑,逢宗教节日时煨桑更受重视,仪式也更丰富。经文。首先,在该区域的藏传佛教宁玛派、噶玛噶举派等教派中,格萨尔被作为教派最普遍的护法神之一,属于出世间护法神。寺院僧人在每天进行的煨桑仪式上,都有吟诵格萨尔煨桑经文的佛事习惯,以此歌颂格萨尔的业绩、祈求格萨尔保佑、追念格萨尔精神。其次,一部分寺院僧人还传承着格萨尔的史诗故事和唱腔唱调。在寺院藏书阁中除了藏有格萨尔煨桑经文外,还有格萨尔的故事文本,也有居·米旁等宁玛派前辈大师撰写的大量格萨尔赞颂和仪轨供阅读和研习。在僧人传承群体中,有的僧人只是将格萨尔看作佛教护法神,有的僧人对《格萨尔》口头传统很感兴趣。这些都为寺院中的《格萨尔》传承提供了稳定的传承空间,并且不会随着世俗社会语境的变迁而轻易改变。

20世纪80年代前后,该地区寺院中还保存有《格萨尔》说唱。德钦县噶玛噶举派寺院禹功寺,在八九十年代有僧人能够说唱《加岭传奇》《姜岭大战》《门岭大战》《霍岭大战》等《格萨尔》史诗篇目。该寺活佛农布江参从小在寺院深受前辈僧人说唱《格萨尔》的熏陶,学会了三四种唱腔唱调。13—16岁时(1993—1996),他经常受邀前往周边村落讲述《格萨尔》史诗,演述篇目主要是《地域救母》《地域救妻》等。随着社会的发展进步,新的娱乐方式不断出现,寺院中的《格萨尔》说唱表演以及活佛受邀说唱《格萨尔》的次数都变少了。不过,农布江参活佛对《格萨尔》口头传统依然很感兴趣,他经常聆听青海省国家级《格萨尔》非遗传承人昂文格来等人的说唱磁带,反复阅读过大量的《格萨尔》故事文本,能够区分和掌握更多《格萨尔》唱腔唱调,希望能够肩负起《格萨尔》史诗在藏彝走廊南部地区传承的使命。

不同身份、不同信仰宗派、不同地区的《格萨尔》演述人对史诗故事有着不同的演绎、理解和诠释。这样,史诗逐渐背离了民间集体记忆和集体智慧的轨迹,史诗的演述在整体上趋于个性化和佛教化。在佛教化的史诗故事中,早期《格萨尔》史诗中有关原始古朴的诗性思维和超自然力量或自然神灵的描写被佛教的神祇和伦理思想所替代,原始的诗性智慧逐渐向佛教的思辨理性智慧过渡,(10)诺布旺丹:《伏藏史诗:藏族史诗的困境》,《民族文学研究》2009年第1期,第141—144页。《格萨尔》史诗的传承也从民间集体创作、集体传承走向了个人化和职业化的赓续。《格萨尔》史诗在民间的流布与佛教空间的传播并存,佛教空间的格萨尔文化也不断反哺民间,二者的传承都不同程度地保存着集体性和神圣性的特点。

许多《格萨尔》演述人还有其他的社会角色,例如有的演述人同时还是老师、学者、政府工作人员等。普米族《冲格萨》故事演述人和学明老人,曾在云南省宁蒗县拉柏乡多个中小学任教,2000年左右退休后开始研究民族文化。和学明从小就听舅舅、外公、爷爷等民间艺人讲述《冲格萨》的故事,特别是在过年、过节和祭祀仪式中常听《冲格萨》的故事,使他深受民间文化的熏陶,充分吸收到民间文化养分。

普米族接福仪式、婚丧嫁娶、过年过节,以及每月的初一、初五、十五等敬锅庄仪式上都有念诵烧香(11)即煨桑。在塔城和普米族地区,都将煨桑叫作烧香,煨桑台叫作烧香台,桑炉叫作香炉,形式和内涵基本一致,只是叫法不同。词的传统,其中冲格萨被作为普米族的战神,会出现在祭祀时念诵的烧香词中。如今和学明常常在这些仪式活动中充当祭司。在非遗保护的语境中,一批徒弟跟随和学明学习煨桑祭祀等普米族传统文化。

和学明和外界交流较为密切。他与宁蒗县牛窝子村马红升老人共同发明创造了普米族拼音文字,合作编写的普米语和汉语双语教材《学说普米语》(12)马红升、和学明主编:《学说普米语》,昆明:云南民族出版社,2018年。于2018年由云南民族出版社出版。其中,冲格萨的故事被作为重要的传统文化载体,记录在该书“第五十七课 普米族古典神话传说故事”中。此外,马红升演述的冲格萨故事也对和学明的冲格萨故事讲述产生了很大影响。现在,和学明能够讲述“冲格萨娶妻”和“冲格萨救母”这两个主题的故事,以及《冲格萨》故事背后蕴含的普米风俗文化。和学明演述的“冲格萨娶妻”的故事明显是与马红升接触后习得的主题情节,他在演述结束后直言:“冲格萨甲布娶妻的故事到这里就结束了,可能马老倌(即马红升)说的比较详细吧。这个故事我们两个编了一个教材,那个教材上写的有。”(13)被访谈人:和学明,男,74岁,云南省丽江市宁蒗彝族自治县拉柏乡托甸村村民;访谈人:何城禁;访谈地点:丽江市宁蒗县拉柏乡托甸村和学明家中;访谈时间:2022年6月29日。通过比较和学明、马红升的演述以及他们二人编写的教材,文本主题和故事情节安排都有很高的相似度。据和学明表弟和继亮讲述,他们托甸当地的《冲格萨》故事中没有娶妻的情节,(14)被访谈人:和继亮,男,63岁,云南省丽江市宁蒗彝族自治县拉柏乡托甸村村民;访谈人:何城禁;访谈地点:丽江市宁蒗县拉柏乡托甸村和继亮家中;访谈时间:2022年6月30日。由此看来,和学明演述的《冲格萨》娶妻故事是在和牛窝子村马红升的接触中习得的。

通过对藏彝走廊南部地区不同身份的《格萨尔》演述人的调查研究,可以发现不同身份的《格萨尔》演述人的差异,如表1所示。

表1:不同身份的《格萨尔》演述人的演述差异

这些《格萨尔》演述人都是《格萨尔》口头传统的传承者,具有不同身份、不同民族、不同的人生经历和习得方式,在不断演述《格萨尔》的过程中实现对传统的保存和捍卫。在藏彝走廊南部地区,《格萨尔》演述人群体的不同身份,说明《格萨尔》故事的演述已经逐渐从民间口头集体记忆,逐渐向书面化和个人化转移,正在从群体性的集体活动向个体的阅读、欣赏、诠释行为过渡。民间歌手是能够熟练地运用传统性的故事范型和主题的人,是能够在诗歌步格(meter)格式的限制下,游刃有余地流畅地叙述故事的高手。(15)朝戈金:《口传史诗的田野作业问题》,《史诗学论集》,北京:中国社会科学出版社,2016年,第155页。而今在藏彝走廊南部地区的大多数《格萨尔》演述人,是在掌握了阅读书写能力,并阅读《格萨尔》文本后进行的复诵行为。从严格意义上讲,他们只能算是这些口头传承的故事诗歌的“表演者”,而不是真正意义上的民间歌手。(16)朝戈金:《口传史诗的田野作业问题》,第154页。大部分演述人的复诵行为是对《格萨尔》故事范型和主题情节的概括,他们对丰富的故事细节和内涵进行了相当大的精简。由于长期缺乏演述的语境,很多主题情节从故事基干上脱落,使得演述人对书面文本愈加依赖,进而强化了书面文本的经典化和权威观念。

二、演述形式

劳里·航柯指出:“史诗是关于范例的宏大叙事,原本由专门化的歌手作为超级故事来演述,以其长度、表现力和内容的重要性而优于其他叙事,对于特定传统社区或集团的受众来说,史诗成为其认同表达的一个来源。”(17)劳里·航柯:《史诗与认同表达》,孟慧英译,《民族文学研究》2001年第2期,第89—95页。劳里·航柯给出的史诗定义强调了歌手和表演的要素、史诗传统与社区文化的联系。藏彝走廊南北部地区《格萨尔》口头传统的演述形式存在明显差异。北部核心流传地区的《格萨尔》口头传统在演述活动中注重开场前的服饰、道具、煨桑祈神祭祀等方面的准备,具有口头程式的丰富性,篇幅和题材的宏大性、音乐性,以及演述形式的多样性等特点。藏彝走廊南部地区的演述形式主要以口头演述和身体演述(18)指用身体作为仪式展演的媒介,通过肢体和动作展开叙事、传递情感、传承记忆。为主,口头演述主要以散文形式讲述《格萨尔》故事,较少采用韵文说唱体形式。《加岭传奇》在该地区流传较广,德钦县当地民众大多能讲述其碎片化的故事主题,特别是与德钦当地有关的内容。故事中伦布琼恩的故乡戎国,被认为是德钦县云岭乡西当村荣中,当地有三四处格萨尔风物遗迹。村民对此基本认同,并且能够讲述相关的故事传说,甚至能指出伦布琼恩的后人。当地《格萨尔》文化生态较为良好,民间故事演述人较多,且居住较为集中。其演述人在演述时,没有繁复的仪式,没有固定的场所、服饰、道具、乐器等要求,主要以康巴藏语方言或者本地方言直接讲述故事。总体而言,该地流传的《格萨尔》故事内容较为精简,不似其他地方口头演述的篇幅宏大,甚至配备乐器展开长时间的说唱。当地《格萨尔》演述人普遍能够讲述的故事包括格萨尔经过德钦的故事、伦布琼恩被霍果该抓走、伦布琼恩与故乡荣中的故事、卡瓦格博和格萨尔斗争等主题内容。德钦县《格萨尔》的口头演述表现形式主要以讲故事为主,也有少数杰出演述人掌握若干唱调,能够进行简短的说唱。

云南省迪庆藏族自治州南部塔城地区的国家级《格萨尔》非遗传承人和明远在文化部门支持下,与四川德格国家级《格萨尔》非物质文化遗产传承人阿尼交流学习,增强了和明远对《格萨尔》的理解认识,也改变了和明远演述格萨尔的一些方式。和明远的《格萨尔》口头演述实践也由原本的直接演述,转化为开始注重演述活动开始前的烧香仪式,以及佩戴服饰和道具等。他还随时聆听和学习阿尼的演唱录音,模仿阿尼的《格萨尔》唱腔唱调,不断丰富自己演述《格萨尔》的内容和形式。虽然和明远只能讲述一个《格萨尔》民间故事,但是他演述的故事完整、独特,是别处少见的。和明远演述的《格萨尔》故事包括:格萨尔在天界的见闻—投生下界—神奇出生—娶妻出家;妻子出游被妖魔霍果该抢走;阿克晁通风报信和格萨尔获悉灾难;格萨尔出发救妻—杀死妖魔和魔子;格萨尔和妻子返回家乡等主题内容。和明远在演述过程中,主要以讲述故事为主,夹杂少量说唱内容。因为当地多民族融合的地域特色,和明远能用塔城藏语、德钦藏语以及云南方言演述;当以云南方言演述时,涉及说唱部分的内容则采用藏语方言。在公开表演中,和明远和他的徒弟和金梅穿戴着阿尼老人在四川甘孜州为他们采买的“仲肯”服饰,即专门的藏装和帽子,此外,手拿格萨尔最常用的武器弓箭、哈达作为演述道具;在说唱开始前,先进行烧香仪式,祈求神灵保佑。塔城地区和明远的这套演述形式,明显受到四川德格格萨尔艺人阿尼老人的影响,这是藏彝走廊南北部地区《格萨尔》文化交流之后,对古老口头传统的复古和重现,但是并不是照搬四川德格地区的《格萨尔》演述形式。无论是和明远还是他的徒弟,在日常的演述活动中都不会刻意追求服饰、道具、场所、仪式的规定性,在演述形式上还是以方便和即兴为主。

云南省普米族《格萨尔》口头传统主要流传在丽江市宁蒗彝族自治县境内,当地人称之为冲格萨甲布的故事。笔者通过对普米族民间故事演述人的调查采访,采集到不同的《冲格萨》口头文本,这对厘清《格萨尔》在该地区的流传面貌,以及探析与其他族群《格萨尔》的异同、传播、文化内涵提供了鲜活的例证。当今,普米族的《冲格萨》口头演述对时间、场合、服饰、道具等没有特别要求,都以口头故事的形式进行演述,已经丢失了韵文说唱的内容和形式。宁蒗县新营盘乡牛窝子村的马红升老人指出普米族《冲格萨》在过去确实有唱词的存在,例如在故事结尾部分,冲格萨从妖魔处救回被掠的妻子后二人唱着有关爱情、降妖除魔、天下太平的歌谣一起返回了家乡。在20世纪80年代由殷海涛、杨增烈收集整理的《格萨尔》异文《支萨·甲布》(19)殷海涛,杨曾烈:《支萨甲布(普米族)》,《山茶》1989年第4期,第39—46页。则是全韵文体的史诗说唱。社会语境的变迁,给口头传统的内容和形式都带来了巨大影响,甚至已经出现了濒临消亡的危险。目前在普米族社会中《格萨尔》异文故事演述人已经很难找到,且在世的演述人平均年龄都是七十岁以上的老人,存在人亡歌息的危险。

《格萨尔》口头传统的演述实践往往不是由传承人一人完成的独角戏,也并非单一渠道的叙事。《格萨尔》的演述和传承形式是丰富多样的。射箭节是藏彝走廊南部地区《格萨尔》最普遍最突出的传承形式。射箭节的历史由来已久,被认为是格萨尔时代流传下来的遗风。目前,德钦县格萨尔射箭节已经成为当地人民积极参与和热爱的国家级精品体育赛事活动,每年除了德钦县官方组织的射箭节外,许多村落也有自发组织的射箭节。射箭活动中所用弓箭的选取是极有讲究的,以三节的竹子制成的箭最为标准,箭尾的羽毛则是用老鹰、猫头鹰和隼的羽毛组成;弓箭还有与之配套的箭包、箭袋、箭盒,各式各样,款式精美。在射箭节结束后,弓箭被悬挂在家中的木楞房内,用以驱邪纳福、彰显格萨尔的业绩,同时也能装点家室。

德钦县云岭乡西当村荣中一带还保存有传说中格萨尔大臣伦布琼恩家族旧址和他的寄魂柏树、格萨尔的“帽子”、丹玛香察射箭射裂的石头等风物遗迹。当地《格萨尔》文化氛围较浓,居民对《格萨尔》相关的传统文化活动极为重视。在西当村,藏历一月份就已经杀好牛,开始为射箭节做准备。村里有自发组织的射箭节活动组委会,负责记账、统筹、组织等工作。藏历二月初一到初三为射箭节,节日持续三天。第一天是射箭活动开始前的祭祀仪式活动,涉及到荣中地方的格萨尔风物遗迹。首先是对伦布琼恩的寄魂柏树,进行烧香、献哈达、射箭。然后,村中男子前往格萨尔“帽子”处,进行烧香、祭祀、射箭。第二天是射箭活动,村中男子,由20人组成一个小队,每10人为一小组,展开4轮、6轮或者8轮的射箭比赛,按照箭靶上谁射的箭多,谁就赢。赢得比赛的男子不需要向射箭节组委会上交第二年酿造青稞酒的粮食,而输掉比赛的男子则需要代对方上交(每年青稞收获之后组委会会通知村中男子上交青稞来酿造青稞酒,用于下一年射箭节活动期间饮用)。第三天的射箭活动是打“琵琶肉”,(20)琵琶肉,即猪膘肉,属于藏彝走廊地区典型的腊肉制作工艺,可以保存十多年而不腐坏。每人以三两琵琶肉作注,以小组形式进行比赛,射箭赢了的男子第二年不需要再带琵琶肉,输了的人第二年需要带六两琵琶肉来参加射箭节。此外,射箭活动还会以一碗面粉、两个鸡蛋等做彩注,赢得射箭比赛的人下一年不需要带相应食材,而输掉比赛的人则需要带双份食材。当然,由于每次射箭比赛都只是以少量食材作注,即使有人输掉全部比赛,也不用担心不能负担彩注。

射箭节是男性的节日,仅限男性参加。在过去,妇女需要做饭送菜,但不准进入到射箭场。随着经济的发展,人民的生活得到极大提高和改善,射箭节上,村中男子一起杀牛、准备食材,自己烹饪,女性也不再需要为射箭活动做饭送菜了。

射箭节和射箭的系列仪式活动成为藏彝走廊南部地区《格萨尔》的主要传承方式。弓箭是格萨尔最常用的武器,传承群体通过射箭的程式化身体动作模拟格萨尔降妖除魔、安定四方的飒爽英姿和英雄风采,起到模拟巫术的作用,可以达到驱邪祛秽、神灵庇佑的功效。保存至今的射箭节,是以射箭的仪式行为来祭祀格萨尔,传承格萨尔的精神,彰显英雄和男性的力量,是尚武精神的体现。

当前,随着社会语境的改变,西藏芒康县盐井乡加达村已经没有了《格萨尔》口头传统的流传,但是春节期间依然会举办射箭节。不过,当地的射箭节已经取消了射箭活动,成为村落男性一起聊天、打牌、吃饭、联络感情的节庆空间。受到现代化进程的冲击,当地格萨尔已经成为一个历史文化符号,关于他的故事已经消失,射箭节的遗俗也正在被简化。云南丽江宁蒗县普米族也没有了射箭节或者相关活动,但是弓箭或者弓弩依然会被摆放在木楞房中,成为驱邪纳吉装点家室、彰显历史文化的民俗道具。

三、演述特点

笔者通过在藏彝走廊南部地区的田野调查,发现《格萨尔》演述人身份主要是民间故事演述人、僧人和文化工作者,但是这些演述人没有向职业化或半职业化方向发展,他们在日常生活中主要从事农耕、畜牧、教育、商业、文化等工作。通过对格萨尔演述人信息进行统计,发现该地区的演述人中民间故事演述人占比59.38%,寺院僧人占比18.75%,文化工作者占比21.88%。总体而言,藏彝走廊南部地区《格萨尔》口头传统的演述人数量较少,能够进行史诗说唱的演述人更少,绝大部分只能用当地方言讲述碎片化的《格萨尔》故事传说。调查数据显示,目前藏彝走廊南部地区60岁以上的《格萨尔》演述人占比73.68%,其中一部分已经亡故,呈现出人亡歌息的传承局面。

藏彝走廊南部地区《格萨尔》演述人的地域分布不是均质的,总体上呈现带状和点状分布,西部和北部的演述人相对更多,中部空缺、东部分布零散。该地区《格萨尔》演述人演述的故事大多围绕《加岭传奇》《霍岭大战》《英雄诞生》《姜岭大战》《地域救妻》《地域救母》《冲格萨甲布》篇章中的片段内容,演述的时间有几分钟、十几分钟、半小时、几个小时不等。演述人掌握篇目的规模,是判断一个演述人口头艺术成熟程度的主要标志。民间歌手掌握作品的数量,往往是与他掌握程式的规模成正比例关系的。(21)朝戈金:《从荷马到冉皮勒:反思国际史诗学术的范式转换》,《史诗学论集》,北京:中国社会科学出版社,2016年,第24页。藏彝走廊南部地区《格萨尔》演述人由于长期缺乏演述语境,且年龄普遍偏大,逐渐遗忘了某些内容,因此他们的演述越来越偏向于对相关篇目的故事概述,或者对主要情节的截取,呈现出对《格萨尔》故事范型的回归。演述人的口头即兴创编能力明显不足,对《格萨尔》故事范型、主题、典型场景和语词程式的储备不够充分,没有办法即兴调用充足的叙事构筑部件,因此在演述过程中显得不够流畅,常常需要停顿思考、沉吟,或者暂停下来寻找和翻阅书面文本。某些书写文本也对口头演述产生一定的影响——造诣不佳的演述人可能怀揣稿本,用作“提词本”以弥补其现场演述能力的欠缺。(22)朝戈金:《口头诗学的文本观》,《文学遗产》2022年第3期,第21—34页。

藏彝走廊南部地区《格萨尔》演述人对文本的依赖程度十分明显。部分掌握了藏文读写能力的演述人大多阅读过《格萨尔》文本,有的甚至家中就收藏有手抄本或者当代出版的《格萨尔》文本。这些演述人凭借记忆将听过和看过的《格萨尔》“格式化”(23)巴莫曲布嫫:《民间叙事传统“格式化”之批评》(上、中、下),《民族艺术》2003年第4期,2004年第1期、第2期。作者借用英文format一词来作为格式化概念的对应表述,取义于电脑硬盘的格式化,用以说明文本的“生产过程”中存在的“格式化”问题弊端,希望在过去民间叙事传统文本化过程中汲取一些前人的经验和教训。此处是指这些能够被阅读到的大多数格萨尔书面文本都属于被搜集整理者和编辑者多次删定、修改、加工过的经过一定处理的“格式化”文本。文本用散文体形式复述出来,遗忘的部分通过翻阅文本唤起记忆,然后再进行演述。即使不立即翻阅文本,也会将文本放在一旁,在演述中时常注视、抚摸或者手握文本,借以缓解即兴演述的压力,安抚演述过程中的紧张和不安情绪。少数能够进行说唱且能够较为完整地掌握多部《格萨尔》篇目的演述人,他们的《格萨尔》演述能力的习得除了口传心授外,也离不开文本的支持。正如劳里·航柯指出:书面文本一旦形成,就会具有自身的生命,甚至会反过来影响其所来自的口头文本的表演传统。(24)王杰文:《“文本的民族志”——劳里·航柯的“史诗研究”》,《文化遗产》2015年第4期,第51—64、158页。

这些具备不同程度的藏文读写能力的《格萨尔》演述人,他们喜欢收藏文本,并且反复阅读过多部《格萨尔》书面文本。他们对《格萨尔》口头传统的掌握随着阅读数量的增加而增长,而没有掌握藏文读写能力的民间故事演述人则很难在演述篇目上继续增长,反而随着年龄的变化和时间的推移而逐渐遗忘或者压缩部分《格萨尔》故事的情节内容。因此,《格萨尔》书面文本的权威观念在藏彝走廊南部地区十分明显。掌握藏文读写能力的演述人认为他们能够演述的《格萨尔》篇目数量与能够阅读到的《格萨尔》文本数量成正比关系。未掌握藏文读写能力的演述群体则会明显表现出不够自信的一面,他们会强调只是小时候听老人讲过,是口口相传而来,并且遗憾于过去时代没有给他们学习藏文的机会。更有甚者,会以是否掌握藏文读写能力和是否阅读过《格萨尔》文本为标准,而对自己或者别人演述的《格萨尔》口头文本的“本真性”产生质疑。恰恰是口头文学与书面文学之间彼此影响、渗透、交织的关系,呈现出人类精神活动的复杂性。(25)朝戈金:《“全观诗学”论纲》,《中国社会科学》2022年第9期,第8页。

藏彝走廊南部地区的《格萨尔》口头传统,与民俗仪式关系紧密。从安德鲁·兰经由杜克海姆、列维-布留尔和封·登·利伍到马林诺夫斯基,对神话和仪式的相互关系感兴趣的社会学家和人类学家,都把二者看成是相互重合的:其中一些思想家认为,在每一个神话中,都有一种仪式观念的投影,神话产生的目的即在于为仪式提供基础。另一些思想家则颠倒这种关系,他们把仪式看成是神话的戏剧性演示。无论神话或仪式哪一个在先,它们总是相互重合的;神话是一种观念的存在,而仪式则是一种行为的存在。(26)列维-斯特劳斯:《结构与辩证法》,户晓辉译,叶舒宪校,叶舒宪编选:《结构主义神话学》,西安:陕西师范大学出版社,1988年,第48—49页。在藏族社区,春节期间很多村落共有的格萨尔射箭节遗俗和念诵《格萨尔》祈祷文构成了祭祀仪式的重要内容。射箭比赛开始之前,人们都要对着神山举行煨桑仪式,再以射箭的身体姿势表达对神山的祭祀。广泛留存的射箭节已俗,寄托了藏彝走廊多民族的尚武精神、英雄崇拜、神山祭祀、祈祷狩猎和庄稼的丰收,以及欢迎新生婴儿到来等文化内涵。简·艾伦·哈里森认为:“所有原始仪式,都包括两个层面,即作为表演的行事层面和作为叙事的话语层面,动作先于语言,叙事源于仪式,叙事是用以叙述和说明仪式表演的,而关于宗教祭祀仪式的叙事,就是所谓神话。”(27)简·艾伦·哈里森:《古代艺术与仪式》,刘宗迪译,北京:生活·读书·新知三联书店,2016年,译序,第3页。

格萨尔是男性普遍崇拜的英雄,具有英雄的品格和消魔驱邪的神通,是多个民族的榜样,也是民间推崇的偶像。在该区域宁玛派和噶玛噶举派等寺院中,僧人每天在进行煨桑仪式时会念诵《格萨尔》祈祷文祭祀格萨尔保护神。在藏历新年时,僧人会被邀请到村落中进行煨桑诵经,其中《格萨尔》祈祷文是祭祀中涉及到的内容。普米族中冲格萨被作为战神,在每月初一、初五、十五烧天香时会念祭词,以及在普米出生礼、婚礼、丧事的锅庄词中提及冲格萨。神话和仪式的关系十分紧密,人们在各种祭祀仪式中融入《格萨尔》口头传统,这也成为藏彝走廊南部地区《格萨尔》传承的主要方式之一。

在藏彝走廊南部地区,《格萨尔》口头传统也受到藏传佛教不同教派和民间信仰习俗的影响。该区域内很多地方对霍果该(即霍尔白帐王)的护法神白哈尔神(或说为转世)和卡瓦格博都极为推崇,并且影响深远。由于受到《格萨尔》史诗中格萨尔与霍果该和卡瓦格博曾经发生过战斗的影响,在一定程度上使《格萨尔》口头传统的演述被边缘化了。另外,在迪庆地区民间还有不宜传诵《格萨尔》口头传统的说法,比如德钦雾浓顶一带认为讲述《格萨尔》,会给家庭带来纷争和矛盾,不利于家庭和睦;奔子栏一带认为格萨尔一生经历很多战争和苦难,如果在睡觉之前讲述格萨尔,第二天开始就会充满苦难。因此,受到民间避讳和禁忌文化的影响,给《格萨尔》口头传统在藏彝走廊南部地区的传承和保护带来了一定的阻碍。

相较于藏彝走廊北部而言,走廊南部地区《格萨尔》口头传统的传承基础和传承生态明显薄弱,杰出的《格萨尔》演述人较少,且受众危机十分明显。随着普通话的普及,年轻一代中对民族语言的学习掌握受到非常直观的冲击,他们很难听懂生涩的民族语,也就无法欣赏民间口头传统。史诗口头传统是否比较成熟、比较兴盛,应通过两个显著的标志来判断:一个是看作品的篇幅是否比较宏大,一个是看是否有一批出色的、极富创造力的表演者。与此两点相联系的是,看是否存在着一个相对固定的“接受群”。(28)朝戈金:《口头史诗的误读:朝戈金访谈录》,《史诗学论集》,北京:中国社会科学出版社,2016年,第126页。这个接受群也就是听众,他们在演述活动中发挥着巨大作用,并且在一定程度上决定着演述人演述的内容、形式、长度以及精彩程度。表演者和观众共享着一套“内部知识”,他们在演述空间的特定“语域”(register)中,同时完成了口头传统的创作、表演和传播。在藏彝走廊南部地区的调查发现,《格萨尔》演述人在演述过程中,时常会出现听众走来走去、哈欠连天的现象,甚至有的年轻听众打起了呼噜。演述活动的创作、表演和传播本是同一个活动的不同侧面,但是在这种情况下,听众只是被动参与到表演的过程中,没有发挥在演述活动中的能动作用。同时,演述人的演述活动很难不受到听众反应的影响,只能调整演述策略尽快完成演述任务。在创作、表演和传播的演述链条中,没有构成一个积极的能动链条,听众的消极反应抑制了创作和表演效力的进一步生长和发挥。

在演述活动中,演述人和听众共同赋予表演以意义。创编、演述和接受是同一个活动的不同侧面。没有受众也就没有口头文学的创编和演述。所以,受众从来就不是信息的被动接收方,而是构成和参与了意义生成的过程。理查德·鲍曼(Richard Bauman)也认为,“在有效的、互动的交流行为完成的过程中,表演者和听众实际上是相互协作、共同参与的。”(29)理查德·鲍曼:《作为表演的口头艺术》,杨利慧、安德明译,桂林:广西师范大学出版社,2008年,第199页。在现场演述中,演述人往往能够针对听众的种种反应来即兴创编或调整自己的演唱内容和叙事策略,听众的态度和情感能够左右演述人演述时的状态,进而影响口头文本的长度和内容。在20世纪90年代以前,藏彝走廊南部地区的《格萨尔》口头传统也常被当作闲暇时候的消遣,成为人们重要的精神养料。在消费娱乐和生活条件都较为匮乏的年代,人们结束一天的劳作之后,围坐在火塘边,兴致勃勃地听老人讲民族的历史、故事、神话、传说,其中包括《格萨尔》故事。在山上放牧时,人们也会在某个山脊的角落里讲述《格萨尔》史诗,以此打发百无聊赖的时光。这些演述人就是《格萨尔》口头传统的保存者和传承者,是民族历史文化的捍卫者。听众和演述人的有效互动,才能够让《格萨尔》口头传统在一个有效传承的链条上持续运行。

20世纪90年代以后,随着物质生活水平的提高,越来越多的娱乐方式充斥着人们的生活,人们的精神需求和审美需求开始向外投射,而对族群内部的古老文化传统丧失了兴趣。随着现代化进程的加剧,《格萨尔》口头传统的社会文化语境也随之发生变迁,其接受者群体已经发生了变化,新一代的年轻听众对《格萨尔》口头传统缺乏欣赏能力、接受能力,不再对此感兴趣。在《格萨尔》传承链条上的传承人,也随之将《格萨尔》口头演述中的古藏语说唱形式进一步弱化,进而通过讲故事的形式演述《格萨尔》。同时,在当今城市化深入推进、人口流动加剧、新的娱乐方式和审美方式越来越多元的时代语境中,已经很少有年轻一代愿意留在村落中学习和记录老人长者传承下来的民族历史、风俗、文化和口头传统。

四、结语

藏彝走廊南部地区的《格萨尔》演述人主要是以讲故事形式的口头演述、射箭节等形式的身体演述,以及在煨桑祭祀的仪式行为中传承着《格萨尔》文化。《格萨尔》演述人的身份变得更加多元复杂,不再局限于社会草根阶层。《格萨尔》故事的演述人逐渐突破了阶层的限制,任何一个掌握藏文读写能力、能看懂相关文本的人都有可能讲述一两个《格萨尔》故事片段。演述人身份的变迁,尤其是当代语境下演述人从单一身份向多重身份的转换成为《格萨尔》走向变异、偏离民间文化游戏规则的根本原因。(30)诺布旺丹:《艺人、文本和语境:文化批评视野下的格萨尔史诗传统》,西宁:青海人民出版社,2013年,第20页。《格萨尔》口头传统在后现代语境中表现出的结构性差异、碎片化,使《格萨尔》朝着它的终结——文本化道路发展。该区域内《格萨尔》口头传统的创编、演述、接受的生态链条已经出现裂痕,如何保持其传承链条的存续力和生命力是一个紧要而复杂的问题。

过去的流布情况影响了现在的传承现状,同时也影响着《格萨尔》口头传统的保护方向。目前来看,藏彝走廊南部地区《格萨尔》传承链条上的传承人和受众群体都发生了改变,并且逐渐难以维系《格萨尔》传承链条的生命活力。《格萨尔》史诗传统,作为国家级和人类非遗代表作名录项目,对该事项的保护早已进入政府的文化工作之中。基于藏彝走廊南部地区具体族群《格萨尔》口头传统的存续现状,相关政府文化部门应该发挥主导作用,实施回应性的保护计划,急需对未来存在的风险和发展趋势,制定短期、中期、长期的预警机制,并且要落实定期报告制度。近三四年来,政府非遗部门通过行政干预手段,采取了一些非常措施对《格萨尔》口头传统进行抢救性保护。在云南省香格里拉、德钦、塔城、宁蒗等地区,政府相关文化部门成立专项经费用以培养一些能够传承《格萨尔》等民族文化的传承人;一些掌握传统文化的民间文化精英被聘请来对当地学员进行针对性的培训,并且通过发放薪酬的方式,吸引当地学员参与到传统文化的学习中。目前来看,这种保护方式的成效还不得而知,但似乎进路仍然困难重重。对《格萨尔》的保护不能脱离其固有的文化语境,要注重动态性、整体性、过程性,针对人的保护,才能发挥实际功效。正如马盛德提出的:“非遗保护应该强化三个意识,一是要以人为本,强化人的核心地位;二是要有可持续发展的长远眼光;三是要让非遗走进现代生活”。(31)马盛德:《非遗保护的核心是人,非遗要走进现代生活》,非遗云南,https://cmsapi.kpinfo.cn/news/8/202207/20220706121250GIAPR7.html,访问日期:2022年11月24日。就藏彝走廊南部地区而言,应该以参与式发展的原则增强社区的保护意识,使更多社区和个人能动地参与到《格萨尔》口头传统的复兴中来,推动《格萨尔》口头传统与现代社会语境相适应。

(本文在写作过程中承蒙中国社会科学院民族文学研究所诺布旺丹研究员、丹珍草研究员、阿地里·居玛吐尔地研究员的悉心指导,在此说明并致谢忱。)