未定义的奇景一位真菌学者的魅感世界

撰文= 赵小丹

对页大竹茂夫 Shigeo Otake《人类纪念公园 Human Memorial Park》局部

大竹茂夫:芳集托皮亚

2023.3.4-2023.4.16

艺术家:大竹茂夫

策展人:赵晓丹

蜂巢(北京)当代艺术中心

Ⅰ 尾声与开端

将大竹茂夫界定为一个时代的文化样本恰如其分,他在京都郊区40 余年的创作实践展现出了完整而又浩繁的视觉谱系,涉及艺术、文学、宗教、民俗、占星等不同领域的研究。在贴地飞行的宇宙中寻找人类文明的遗迹和残存意志的集合,大竹茂夫的绘画塑造的是一个足以吞噬地球表层的有机组织,它们是伺机而动、悄然无声的幽灵,从古生物、昆虫、双栖动物再到真菌世界,大竹将地质层中的生物痕迹层层剥离。他的身份更像是一个具有特异功能的物种志研究者,绘画是他将变装后的属灵生命体搬上台面的信息末端。

进入大竹茂夫世界的核心无疑是一次将自我感官无限放大的冒险。我们惊讶于大竹如何能够注目与表达出这些清晰的事物轮廓,生物的纹理与触须都是那么的毫厘毕现,画面中的建筑物的排列秩序井然,像是一个精心计算,安排和营造的米洛陶洛斯迷宫。作品涌动着关于生命的完整生态、消弭了本体论的界限,浏览那些未经艺术家之手进行变形处理的物种原貌已经令人感到头皮发麻、心跳加速,难以确信我们曾经或者正与这些物种共存于一个星球。

本页大竹茂夫像

诸般怪诞鬼魅的世相,与人类早期对于生命意识的探索相关。大竹绘画世界中的居民,既与人类幻想的象征之物有所关联,同时物种本身也具备不为人所熟知的生存模式。如果说现代主义之后走向的是不可回头的分裂,那么大竹茂夫奔赴的则是全然不同的线索。西方绘画的风格与技法滋养逐渐演化为大竹茂夫绘画中的方法论,与他对于多物种的研究并行不悖。植被丰茂的自然环境与日本特有的次元文化为大竹打造出了一副多维之眼,那些具备特殊象征的物种与鲜活的自然之景相互交融,在他的世界中轮番登场。

Ⅱ 交汇的奇观

本页大竹茂夫1977-78 年欧洲之行的路线 由艺术家提供

1955 年出生于日本神户的大竹茂夫,不仅是战后日本经济从复兴走向高速发展,最终迈向泡沫时代的亲历者,他在由古墓公园和神社环绕的郊野之地展开的绘画实践,更是处于伴随着战火的全球超现实主义在1960 年代发展至日本,与本土幻想文化交染的浪潮之中。大竹茂夫的出生与成长地神户,是日本最早对外开放的港口城市,从六甲山的丰莽山林到目之可及的濑户内海,进退相宜的梯级文化和地理结构不仅承继着《古事记》中开天辟地的创世奇观,也载有神话育民下的全民猎奇。日本土壤的独特与矛盾之处,正如他们无从查起或者拒绝认同的语言体系,一切来自别处的印迹均无法逃脱被这片神奇的密林所吞噬、消化而后转变为新故事的命运。战争年代被抑制的猎奇不仅成为战后民众度过混乱、嘈杂与不安的抚慰剂,更是大竹茂夫及其同辈人的怀旧源泉。

叙事性是大竹茂夫绘画中极为明显的特征,对某一主题的连续性创作伴随着启示或寓言的短句。通过绘画,大竹茂夫描绘的是一个既与日常生活混杂一处,又隐于现实的异界。正如他的生活方式一样,即与城市有着千丝万缕的关联,同时又可以转头潜入山林。在作品中,假借原始朴素的幻想与象征之物,大竹茂夫表述了一种难以用主流叙事界定的真实。与大竹茂夫同样处于昭和年代的日本作家涩泽龙彦曾撰写过一则关于达利的短篇⑴[日] 涩泽龙彦著,邹双双译《华丽食物志》,广西师范大学出版社,2020年4月第一版,P112「达利的宝石」,或许是我们进入到那个文化杂糅年代的一个入口。在这个短篇中,涩泽引用了埃米尔·马勒在《十三世纪的法兰西宗教艺术》中援引的圣维克多·亚当的一段话:

“核桃除了代表基督的形象,还能是什么呢?绿色的外皮和果肉是基督的身体,是他的人性。木质的坚硬外壳是肉体遭受折磨的场所——十字架。可是壳里面,对人类来说是粮食的这个东西,一定是基督隐藏起来的神性。”

之所以引用这段话,是因为达利也曾将他对于宝石的热爱与基督教的意向融合在一起,写下了与亚当如出一辙的文字⑵同上,是一段达利对于雕塑《青金石的十字架》的评论文字:“钻石的光线代表基督的光。蓝宝石是基督的血。黄金之树固定在青金石方盒的上面,其色彩、形状和材质所构成的整体代表基督的力量与权威”。。涩泽对此评价:“中世纪和文艺复兴的人都喜欢思考象征,达利身上也有和他们相近的地方,动辄想要从自然物体上读出象征意义”⑶⑶ 同上。。这样的评价用在大竹茂夫的身上也是毫不为过。不仅仅是因为大竹的作品与中世纪以及文艺复兴渊源颇深,更是因为在某种程度,大竹茂夫作品的难以言表,正是由于庞杂的象征与隐喻之物陈列其中,令人哑然。

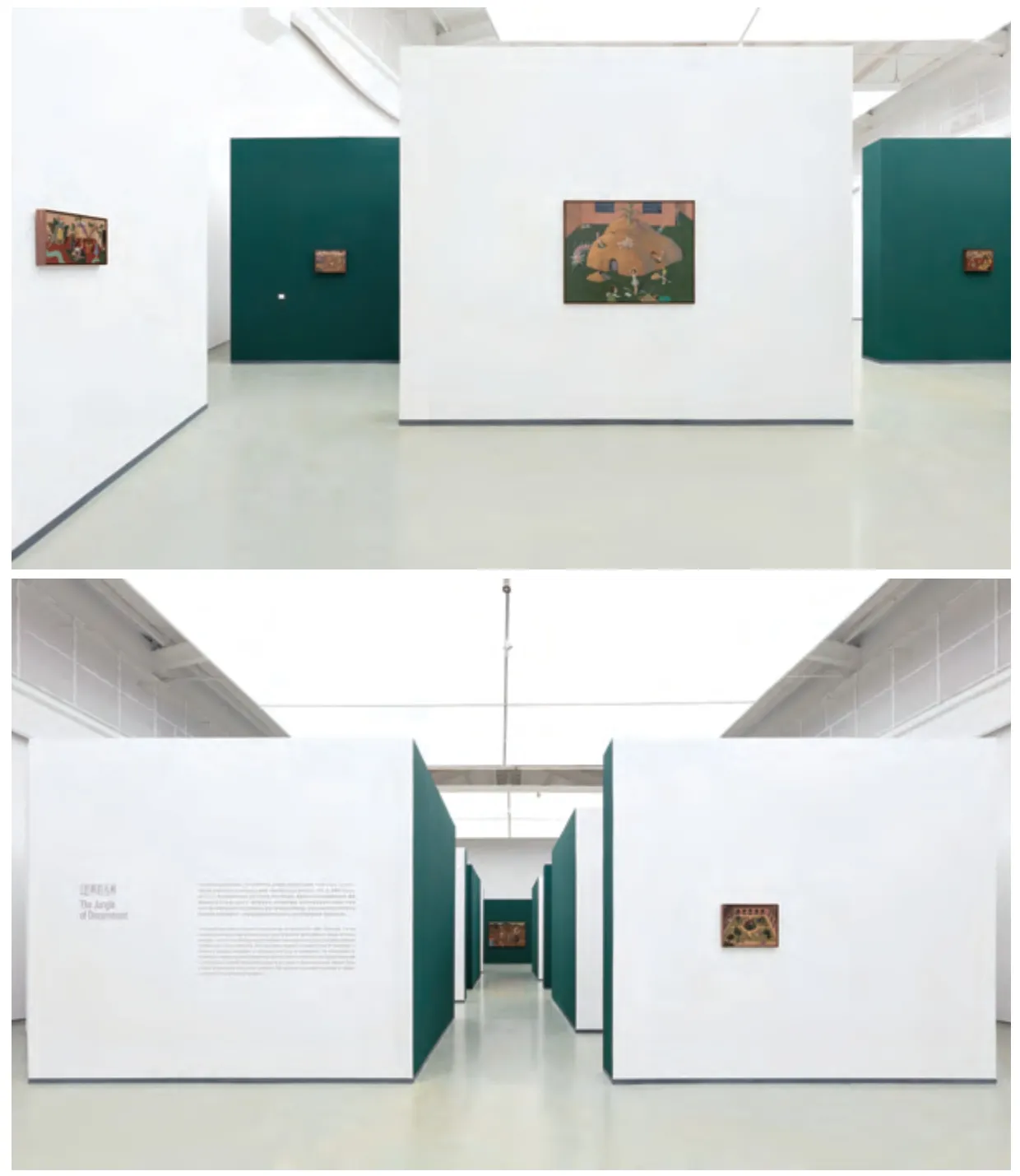

本页展览现场

从具体事物中揭示出抽象意义,将内心与物质世界进行联结的幻想机制,塑造着承载了象征与幻想的的容器。在人类拓宽认知的道途中,或许正是那些裹挟与夹杂着的隐喻、象征的幻想机制构造了不同文明的框架。希腊神话中,至今语义含混不清的狮头、羊身、蛇尾的嵌合式吐火怪物“奇美拉”,是大竹茂夫构造异界“居民”的底层逻辑。正如日本平成年代盛行的“哥斯拉”是对于战争武器之无尽摧毁力的幻想,对于含混之境的执念愈深,空想之物就愈庞杂和不可思议。地狱的看门犬刻尔柏洛斯、勒尔纳湖的水蛇海德拉,以及他们同母异父的斯芬克斯,这些与“奇美拉”在同一神话家族中的成员。追溯至最初的文本,分别与环绕希腊当地的火山、海洋,以及人类对地狱和神之刑罚的恐惧相关。

如此说来,日本与西欧虽远隔重洋,在鬼神观层面却有着令人诧异的相似。日本狭长的国土与丰茂山林塑造且保留了庞杂的神明体系,诸如草子物语中的竹中辉夜姬,民间神话中的桃中桃太郎、瓜中瓜子姬、沾染了人类灵气的锅碗瓢盆化作付丧神、百鬼夜行此类种种。尽管日本的神话与比邻而居的中国有着千丝万缕的关联,却散发出了一条与与中国的“子不语怪力乱神”迥然有异的路径。在西欧,古有奥维德取材于古希腊和古罗马神话的《变形记》,至中世纪,来自日耳曼、斯拉夫和凯尔特等“蛮族”中的泛灵论,以及对于未知疆域中的“异类”共同塑造着想象力的奇观。如果说日本的鬼神观衍生于日常所交往的万事万物,那么西欧应对异族文明的侵染,化作盘踞在中世纪教堂和建筑物上的怪物,由于宗教法则的建立,则要显得更为系统和文本化。

Ⅲ 意大利风潮与欧洲之行

本页左图:大竹茂夫Shigeo Otake《冬虫夏草的化妆舞会Cordyceps-Masquerade》1997 年坦培拉 木板油画 90.9×116.7cm

右图:大竹茂夫Shigeo Otake《舞妓学Maiko Logy(与「真菌学」谐音)》2012 年 坦培拉 木板油画 33.4×19.1cm

1974 年大竹茂夫进入京都市立艺术大学,彼时的整个艺大正在被一股意大利风潮所席卷。众多画系的画家启程前往意大利进行游学考察,西洋画系的山添耕治则前后先往意大利和西班牙,在那里如饥似渴的学习湿壁画(affresco)和蛋彩画等西方古典绘画技法。1976 年大竹茂夫加入油画壁画班,正是追随山添先生。当战争催生出的超现实主义,在连续的硝烟中发展成全球范围的艺术运动。同时伴随着弗洛伊德和荣格在心理学的革新,乔伊斯、伍尔夫、福克纳等人在文学领域的意识探索,以及诗歌中的超现实主义,1960 年代的日本知识分子积极翻译和引介了大量欧洲文学中的非理性和超现实的内容,也正是因此,他们逐渐意识到生发于本土的“幻想”是一个国际性的系统。

自明治以来,海洋文明塑造的镜像观,使来自西方的武力并非是入侵,反倒激发出一种快速抛掉旧衣冠,将来自远方的文化吸纳进自身系统的奇特景象。在艺术学院内部也着意展开了对西方版画、蛋彩画以及传统宗教艺术的技法引进与人才培养。此时的欧洲,在大竹茂夫的眼中还是个存在于明信片上的模糊印象,为了近距离真切观察大洋彼岸的视觉体系。1977年大竹选择休学,展开了为期两年的欧洲之行。在他提供的一张当时携带的地图照片中,标明了当时停留和参观的地点。由于大竹此后的创作涉及到大量此行的影响,为此附上他的旅行路线:

“我和京都市立艺术大学壁画班的两位同学一起出发,计划去看看西欧的主要博物馆和教堂。我们从英国伦敦开始,乘船穿越到荷兰,然后向南到比利时和法国,在法国我们主要看了哥特式和罗马式教堂。在西班牙我和另外两个人分开,开始独自旅行,在摩洛哥短暂停留后随即来到意大利,在那里我主要看了文艺复兴时期的壁画。起初,我计划停留三个月左右,但随着我习惯了旅行并学会节省旅行费用,最后我停留了大约六个月。然后我经南斯拉夫去了希腊,接着去了奥地利、西德、东柏林、瑞士等地,最后从巴黎回国。虽然这次旅行沿途有一些意外风波,但我能够坚持我最初的目标,尽可能多地看到西方艺术,我认为这可能构成了我后来艺术活动的基础。”

事实也是如此,两年时间内,大竹茂夫浸润在欧洲厚重而又生动的文化图景中,依附于神庙遗址、教堂圣所以及王权宫殿建筑的壁画、雕塑一道构筑起坚固人文主义高墙,如同鳞片从使徒扫罗的眼睛里剥落,视觉化的塑与像构成诸神的面具令人迷醉,大竹也深知背后多元的信仰体系才是铸成这座围城的砖石。1978 年大竹返回日本,在京都艺大继续完成本科和研究生的美术课程。对于古典技法的揣摩以及视觉语法的加载与消化,使大竹从同辈中脱颖而出。此外,大竹茂夫也曾于1980 年代造访中国、埃及和以色列,以及东欧的罗马尼亚、捷克共和国和匈牙利。旅行的滋养在大竹的作品中从未中断,时不时翻起当时的笔记与图绘,往日鲜活可感的记忆再次重生。

Ⅳ 思辨的丛林

浏览大竹茂夫自1980 年代始二十年光景内的作品,从风格看,宛若走进了由保罗·乌切洛(Paolo Uccello)、乔托·迪·邦多纳(Giotto di Bondone)、桑德罗·波提切利(Sandro Botticelli)、乔治·德·基里科(Giorgio de Chirico)等人构成的视觉丛林。对于大竹而言,欧洲中世纪和文艺复兴早期的艺术对于象征的强化,凸显出了一致的思辨意识:对于叙事的兼具、技法的探索以及形而上的指向。由此造就看似僵化的风格特征,恰恰可以成为捕捉日本妖怪文化的外在框架。甚至可以说,从创作的起始他就有意将西方风格提供的更高层级的隐喻和象征的表达,作为他建构异界王国的的载体与范本。换言之,西方艺术的经典之作成为了大竹茂夫异界居民的理想栖息地。

本页大竹茂夫Shigeo Otake《宝剑牌4 Four of Swords》2010 年坦培拉 木板油画 22.7×15.8cm

本页上图:马克思·恩斯特(Max Ernst)《新娘的长袍》1940 年 布面油画 129.6×96.3cm 威尼斯佩吉·古根海姆美术馆藏

在作品中,大竹常将自然界真实之物的微缩图像布置在画面中的一处,并且在作品的名称中提示来源,以表明他所描述的世界正是介于真实与虚幻的某处。大竹作品中的早期居民大多是来自海洋中的生物。诸如在海洋中摇曳生姿、遍布毒刺的海葵,植物的魅惑外表与实则是用于捕猎的触手形成了一种强烈的认知反差;又或者与恐龙一道消失,书写了古生物传奇的菊石,形态各异的外壳组成其头部与躯干,灵动交织的发光软体,既是捕猎的器官,又是在夜间舞蹈次日毁灭,令人颤栗的景观制造者。随着大竹对自然界研究的深入,具备特异功能的昆虫与双栖动物也被纳入其中。有意思的是,大竹茂夫选取的物种都曾关乎人类对于生死轮回等原始朴素的幻想。诸如古埃及崇拜的圣甲虫也即蜣螂,如西西弗斯般的推动着球体,成为古埃及人眼中对于太阳东升西落感知的微小模型,蜣螂从产卵至成虫从球体中横空出世恰好为二十八天,对应着月相与潮汐的变更,亦成为埃及人眼中重生的象征。在人类观察尚未抵达微生世纪的年代,蝶变、蝉蜕等等生物界物种之中的生命形态的转化宛若圣迹,大竹的创作正是伴随着这样的思考。

在作品的外部架构与内部源流之外,大竹作品中的早期形象的变体,与利奥诺拉·卡林顿的作品以及马克思·恩斯特(Max Ernst)在1940 受到卡林顿影响所创作的《新娘的长袍》⑷该作品现藏于威尼斯佩吉·古根海姆美术馆。(Attirement of the Bride)有着相近的特征。大竹茂夫曾在1981 年曾创作过一件以雅典学院为原型的力作,穿行于嵌合式建筑景观中的物种,飞舞的发冠与神圣的姿态颇有介于卡林顿的作品以及恩斯特《新娘的长袍》之间的状态。大竹茂夫绘画世界中的“居民”栖居于可被辨识的中世纪与文艺复兴艺术之中。此件作品集合了小鸟布道、圣母受胎告知、美惠三女神以及博斯在《人间乐园》中创造的世间百态,愈望向作品的内景,作品愈散发出一种神秘莫测的气息,乌托邦式的哲思学院昂然变为身着自然界伪装巫师们的聚会场所。

创作于1985 年的《舞伴》也为我们提供了理解其绘画最初脉络的例证。来自于保罗·乌切洛1467-48 年间创作的一组描绘了圣饼(圣体)被亵渎的故事⑸组作品现藏于意大利乌尔比诺的马尔凯国家美术馆。。在乌切洛的架构中,叙事以透视建筑空间和夜间景观为点缀,由六幅穿插着红色柱子的章节构成。这组绘画是乌切洛成熟面貌的典型之作,梦幻般的人物形态和画面色彩以及他独创的透视研究令人叹为观止,对于叙事的连续性表达也呈现出乌切罗非凡的架构能力。在大竹茂夫的致敬之作中,他剔除了乌切洛对透视的迷恋,保留了空间的基础架构,出售圣饼的女人与犹太人被具有海葵和独角兽变体的物种所替代,原初背景中称重器上的标示也变为一个惊恐的标本,似乎在暗示被俘获的少女们的下场。同样创作于1985 年的《自制香肠的诱惑》将象征暴力的士兵变化为千奇百怪的妖怪,画面左侧将圣饼放在火炉炙烤的异族人幻化为女巫的角色。大竹茂夫将人类世界的文明冲突转化为动物界的诱捕、猎杀与生存之道中。

下图:1981 年大竹茂夫创作的一件以拉斐尔的雅典学院为范本的作品

本页上图:大竹茂夫 Shigeo Otake《舞伴 Dancing Partner》1985 年 木板坦培拉油彩 27.3×45.5cm

下图:(组图)保罗·乌切洛被亵渎的圣饼(圣体)的奇迹 1467-1468 木板坦培拉 43×351cm 现藏于意大利乌尔比诺的马尔凯国家美术馆

本页左图:大竹茂夫 Shigeo Otake 《自制香肠的诱惑Temptation of Homemade Sausages》1985 坦培拉、布面油画 65.2×90.9cm

右图:大竹茂夫 Shigeo Otake 《圣方济各驱除恶魔 St.Francis casting out demons》2009 年 木板坦培拉油彩 24.3×33.4cm

这样的例证不胜枚举,大竹创作于2009 年的《圣方济各驱除恶魔》是对于乔托在圣方济各教堂绘制的28 幅湿壁画的致敬⑹阿西西的圣方济各圣殿是圣方济各安葬之地,包括上教堂和下教堂,上下两座教堂装饰以中世纪后期罗马画派和托斯卡纳画派众多画家所作的壁画,包括契马布埃、乔托、西蒙尼·马蒂尼的作品。这些作品的范围和品质使得这座圣殿成为这一时期意大利艺术发展的重要见证。。乔托将他对自然的观察植入到作品,从而赋予中世纪风格的坚固外壳以生命和灵动。尽管从传记层面颇易令人联想到佛陀等诸多在不同信仰体系下发生的相似事件,但或许是因为乔托是圣方济各的同辈人,也或许乔托的好友但丁是圣方济各修会的教友。在此组作品中,乔托呈现出了经典、朴素、有力的面貌。在大竹的改编中,他将背景的描绘删繁就简,反倒将恶魔的形态刻画的入木三分,在圣方济各的身后跟随的小鸟是圣方济各成功布道的象征,此前大竹对于那副经典之作也有所表达⑺“向小鸟布道”(2016)。同样创作于2009 年的《圣凯瑟琳修道院的刑场》源自于埃及西奈山沙漠谷中的圣所⑻,与《圣方济各祛除恶魔》的语法相似,大竹茂夫将位于修道院的圣像画《神圣的天梯》与此地的建筑融合一处。圣像画中与恶魔的争斗转化为一种挥之不去的伴随,取消了原本构图中的对峙与冲突,转而强化了梦幻与轻盈的上升之感。

如果说微小尺幅的作品仿佛是大竹茂夫通向往昔的孔洞,那么他创作1996 年的《通往圣地亚哥-德孔波斯特拉》恰巧成为了理解大竹茂夫小幅致敬之作背后的宏观之景。圣地亚哥-德孔波斯特拉是传说中耶稣十二圣徒的雅各的埋葬之处,相传9 世纪一位修道士在银河的指引下发现了圣雅各的墓地所在。教堂的设立,使得此地逐渐成为整个中世纪朝圣者的终极目的。大竹茂夫将通往不同圣所路途中的建筑或抽离或放大为一种突出的印象,他将象征此地的嵌条扇贝以具有螺旋结构的蜗牛壳所替代。栖居于贝壳里的软体动物,自原始社会便就是灵魂和肉体的象征,以及子宫和坟墓的类比。近处的空壳与远处的终点遥相呼应,朝圣的行者与鬼魅的物种及其象征有条不紊的交织,是对于此地繁星原野的绝佳表达。

在由宗教场所激发的创作欲念之外,波提切利作品中富有节奏的飘逸线条与基里科作品中怪诞交错的不明暗影,不露声色地融汇在大竹奇幻世界的底层,悄然调节画面中的细微气氛。此外大竹对于技法的探索也未曾停歇,创作于1996 年的《遗产》便是对于来自西方技法与风格的思辨之作。此件作品的特别之处在于使用了一种壁画转移技术,由于壁画直接绘制于墙面,因此移动壁画时,必须将画作从墙的表层剥离并转移至不同的基材。通常,会在画的表面涂上粘合剂,从墙表面分离后转移至不同的基材,随后将粘合剂从画中溶解出来。在《遗产》中,大竹描绘了一个往日的遗迹如今成为了孩童探宝的游戏场,几乎是在一个嵌套结构中,此后大竹在作品中创造的从未来回望当下的连续篇章,与此件作品中人类望向往日遗迹有着相似的架构。

本页左上:乔托·迪·邦多纳《圣方济各的传说》阿雷佐的驱魔仪式

右上:乔托·迪·邦多纳《圣方济各的传说》向小鸟布道

Ⅴ 由地下铁引发的……

1980 年代的日本一度被视为是亚洲出版的旗帜。大量的欧洲文学涌入日本市场,1988 年大竹茂夫与科幻出版巨头早川书房合作,此后十余年他的绘画作品被作为美国著名儿童教育家桃莉·海顿(Torey L.Hayden)数本文学作品日译本的封面。大竹茂夫也曾对“爱丽丝奇景历险”和“小红帽”和这两个经典文学母题进行了连续的绘画创作,2000 年和2005 年,与作家天沼春树合作,由帕罗舍出版了绘本《爱丽丝之国》和《小红帽》。《爱丽丝之国》串联了大竹茂夫自1980-2000 年的绘画作品,在该书中,大竹绘画呈现出的视觉张力与天沼波谲的隐语互为表里。天沼春树以英国作家路易斯·卡罗的爱丽丝地下探险为灵感,将大竹通向现实世界不同出口的作品,包裹在被强化的时空属性后逐级递送。如果说卡罗的故事是源自于人们开始将时间标准化,需要频繁调整自身以适应时钟,那么《爱丽丝之国》讲述的则是随着1860 年代地下通道的开放,加速工业化催生出的诡状异景。

下图:大竹茂夫 Shigeo Otake《遗产 Heritage》1996 年 木板坦培拉油彩 63×180cm

本页《爱丽丝之国》

该书的开篇是地铁中的场景,少女被困在卡罗笔下疑窦丛生的引言中,座位两侧的同行人是海葵、罂粟与多眼怪物的变种。在日本文化和神话中,进入异次元的途径千奇百怪,不知不觉间少女已经进入了故事的迷宫。贯穿始终的少女并非纳博科夫笔下的情欲的表征或者卡罗笔下现实存在的人物,而是更为接近引领但丁进入地下世界的维吉尔,或萨满入定仪式中的辅助角色,促使观者代入特定且可信的氛围之中。大竹创作于1993 年的《移动真菌园的最后时光》被强化为地下世界的迷宫镇,1999 年的《水岸》则构成了幻想小镇的入口,岸边少女身穿鱼形伪装,小镇的长者和居民从水中延伸出的台阶走出迎接。鲁本斯笔下初登马赛的玛丽王后,神人交混令人沉醉的绮丽在大竹的绘画中被悬疑克制的气氛所替代,彼处的热烈与此处的冷寂叙述着两种文化塑造出的不同调性。在作家的旁白中,水面的镜像特征被提取,T·S 艾略特在《四个四重奏》中对于时间的思辨转变为此处空间的谜语⑼[日]天沼春树 文 大竹茂夫 绘《爱丽丝之国》,帕罗舍,2000年出版“这个小镇很近也很远,很远也很近。现在便是从前,从前便是现在。衰老即是年轻,年轻即是衰老。出口就是入口,入口就是出口。如果你试图离开,你就无法离开。如果你试图进来,你也无法进来。”。

穿行于蘑菇之家、解剖室、城堡、古战场废墟和天体观察室构成的空间,由甲虫官员、蘑菇智者、神秘真菌、会说话的花、鸟形怪物、物种研究者、国王和天体居民等角色组建的城邦,不仅从文本角度构建出了近似卡罗的异界,也显露出了大竹维尔德世界的冰山一角。《爱丽丝之国》的结尾,再次乘坐地铁的少女心事重重,似乎是在等待下一个迷宫的到来。细细掂量这个看似意识混合的小镇,却意散发着隐蔽的宏观之景。在某种程度,从文本出发的创作以及对经典故事的重新编撰,也在不断诱惑艺术家对自我世界的建构。

VI 菌代的降临

日本素有采集蘑菇食用的传统,可以说直到明治时期,日本人在受到西方影响之后才开始食用肉类,在此之前,日本本土的饮食结构主要是由野菜、蘑菇以及海洋鱼类为主。奈良时期的《万叶集》中“高松岭下茸伞立,林间满盛秋之香”,以及江户时期农户将松茸提前放置,以供富人休闲采摘。甚至蘑菇的香气已然成为了日本文学中的秋季表征。1981 年从京都艺大毕业之后,大竹茂夫在京都西部的郊区和友人一起租赁了住所兼工作室,此后的每年秋天他都会根据可食用蘑菇图鉴进行采集试吃,日常餐桌上的饮食也因此变得充沛。

在采集食用蘑菇的前几年内,大竹并未将这些“可爱”之物纳入其绘画世界的“居民”体系中。这一转变发生在1985 年,大竹在常去的神社中偶然发掘一株寄生蝉的蝉花,观看被菌丝侵入腔体的蝉幼虫,汲取能量占据意识使之成为傀儡和空壳,在万物复苏之时从地表悄然冒发,成熟的孢子随着风和雨的力量四散而去,地下真菌的世界随即不断扩充。真菌类别和宿主的千变万化,形成妖异鬼魅而又无穷无尽的形态,超越了以往覆盖着人类幻想的嵌合物种给大竹茂夫带来的引力,真菌王国塑造出的共生与进化的生态结构,激发了大竹茂夫与之共谋的意图。

从“移动真菌生活史”(1988-1993)“真菌塔罗牌”(1995-)再到“菌生代”(2004-2005),串联的是关于真菌世界的完整叙事:巡回式的移动真菌园突然造访人类小镇,参观的人被孢子感染后长出了真菌,人类绞尽脑汁,但却对无限蔓延的感染无能为力。在文明的结尾,人们选择将仅存的意识聚集在一起,最终在多次尝试后与真菌相结合,从而诞生了“菌人类”。“菌生代”的深刻之处,在于大竹茂夫借用了但丁《神曲》之《地狱篇》的叙述方式,将对后人类时代的隐喻,包裹在真菌的生存与繁衍模式中。如果说但丁的地狱篇补足了圣经故事中对地下世界描述的缺失,那么大竹借由此展现出的连续庞杂繁密的视觉体验,则激发出了一种宗教式的张力。

对页组图:展览现场

本页上图:大竹茂夫 Shigeo Otake《移动真菌园的最后时光 The Last Days of the Mobile Fungi Garden》1993 年 布面坦培拉油彩 53×72.7cm

下图:大竹茂夫 Shigeo Otake《真菌学家H 的误判 A Miscalculation by mycologist H.A》1988 年 木板坦培拉油彩 112×162cm

对页上图:大竹茂夫 Shigeo Otake《成年礼 Rite of Passage》2005 年 木板坦培拉油彩 24.3×33.4cm

下图:大竹茂夫 Shigeo Otake《人类纪念公园 Human Memorial Park》2008 年 木板坦培拉油彩 90.9×116.7cm

而大竹茂夫至今尚未完结的塔罗牌⑽塔罗牌由78张神秘纸牌组成,从零开始到二十一的人物牌被称作大阿卡纳牌,呈现的是人类的欲望、恐惧、智慧、活力、善意、恶意等等,是整个世界的微小景观。其余的五十六张牌,由权杖、宝剑、星币和圣杯四组花色构成,每组各有一到十号牌;四张王牌,分别是国王、王后、骑士和随从。这些不同的花色,代表着中世纪的社会阶层。系列的创作,最初是受到推理作家约翰·迪克森·卡尔(John Dickson Carr)的小说《宝剑八》(The Eight of Swords)的影响,在该书中,塔罗牌作为道具贯穿了故事的始终。大竹茂夫无意于研究占卜,他将真菌诡异多变的外在形态与内在属性,与塔罗牌的牌面信息一一对应关联,使之散发出更为诡谲的气息。如果说圣像画描述的是人与神圣之物的关联,那么塔罗牌表现的是人与世俗之物的关联,是一种建立在寓意与象征之上的图像“记忆法”。塔罗牌不仅是大竹茂夫将菌物王国与人类思维互联的缝合术,更是观者进入不可思议真菌世界的智识之门。

VII 结语

在“菌生代”的最后一个篇章,“菌人类”开发出了一项以真菌为媒介,将多种生物体融合的技术。随着这项技术的发展,他们能轻而易举上天下海,甚至出征外太空。在阳光明媚的假日午后,“菌人类”便会来到人类纪念公园,思念那些早已离世的“旧人类”遗迹。恍若从龙宫返回人间的浦岛太郎,故事的完结伴随着呼之欲出的虚空。我们正深陷于人类纪的泥沼,在看似开放却由于系统化的方式,被数理和逻辑建构的网状结构所俘获,导致人类走向不可逆的封闭和加速毁灭。自千禧年以来,对于人类纪的提法不绝于耳,看似是胜利之景实则是溃败之兆。

大竹茂夫曾于2009 年在日本电视台NHK纪录片节目“热枕时光:百忙之中有爱好/冬虫夏草篇”中出演,以一名对冬虫夏草充满热情的画家给观众留下了深刻印象。同时作为日本虫草菌同好会中的一员,他参与了2012 年于日本石田大成社发行的《冬虫夏草的文化志》的编撰。关于真菌的故事还在续写,大竹茂夫绘制出的魅感丛生的真菌世界,不仅将自身的在地实践与人类未曾停歇的探索之路相联结,同时也将隐藏在虫草背后的象征和寓言包裹其中。他通过绘画呈现出的未来图景不禁使我们陷入沉思,或许在人类的困境产生之前,谜底就已经写好。对于大竹而言,他只是揭示了那个真实存在的异界。