骑弹飞行,伯损仲篪

任青

木星与土星,天卫五四三,

海王星泰坦,皆令人震颤。

——平克.弟洛伊德《天象主宰》(AstronomyDomine)(I967)

引子

克里斯·哈德菲尔德是个相貌平平的加拿大老头子,2013年6月,他告别工作35年的岗位,光荣退休。单看他抱着吉他的照片,你一定想象不到,这位大叔从事的是地球上,不对,甚至包括外太空,最科幻的一份职业一国际空、司站指挥官。退休之前,科幻迷、摇滚乐迷哈德菲尔德突发奇想,在空、司站翻唱了大卫‘鲍伊的经典摇滚歌曲《太空怪谈》(Space Oddity)。于是,这段视频成了史上最昂贵的MV(好吧,咱们算上飞船发射成本),也是录制时距离地球最远的MV。不过,我不相信这只是个“奇想”一他一定早在多年前就策划好了这一幕1用一首灵感源于科幻电影的摇滚名曲,致太空巡游的奇幻人生,致过去70年科幻浸染现实的奋斗,致人类艺术与好奇冒险的灵魂,最终打造出悬浮于地球之上的极致浪漫。

而这一切浪漫的肇始,是20世纪中叶的流行文化大爆炸。从那时开始,科幻影视特效水平日新月异,之前很多只能在“纸面”欣赏的科幻场景突然活灵活现地呈现在大银幕上,为音乐家的创作注入新的灵感来源。这一“耦合”式的艺术结晶不仅缔造出众多新音乐流派,也反哺未来几十年的科幻创作,使人对“科幻”的感官认知不再局限于脑中幻想、双目所视,而是自耳边音符流淌至脑叶区、司,产生或迷离或激荡的精神之潮。在本文中,我们将选取几个不同角度,与大家一起“激流勇退”,回到那些历史诞生的时刻,窥视奔腾年代的一斑。

软包飞弹:太空与迷幻摇滚

——你能演奏太空的声音吗?

在1966年之前,很少有人能完美地回答这个、司题。直到这一年,匈牙利作曲家利盖蒂-捷尔吉-山多尔谱写了《永恒之光》(Lux Aeterna)。随后,斯坦利-库布里克在举世闻名的科幻电影《2001太空漫游》中使用了这首乐曲。这本是先锋派古典音乐,却在太空与永恒的主题上与电影完美契合。音乐中贯穿着长达7分钟的宇宙之音,在广阔、虚无的外层空、司,不断有似幻似真的声部诞生,飞行器迷离漂流,步步落入危机,星辰沉郁,宛如创世。走出影院后,许多观众仍沉浸在电影画面和配乐带来的永恒氛围中,仿佛灵魂升于天际,地球渺小如斯,一时竟无法寻觅文明存在的意义。当时名不见经传的大卫-鲍伊观看影片后,创作灵感被彻底激发,他结合“太空奥德赛”带来的巨大震撼,写出了《太空怪谈》。这是大卫-鲍伊的成名作和最受歌迷喜爱的迷幻/太空摇滚。在歌曲的交叉叙事中,他创造了在太空漂流中走向死亡的虚拟人物“汤姆上校”( Major Tom),并在拍摄MV时亲自扮演了这个角色。可以说,大卫-鲍伊终生创作都与科幻元素密不可分。1972年,他创造了虚拟太空生物齐格。星尘(ZiggyStardust);1976年出演科幻电影《天外来客》,并获得土星奖最佳男主角奖,完成了摇滚巨星的跨界之旅。201 3年,绝症缠身、生命将要走向终点的大卫-鲍伊入选科幻与奇幻名人堂,成为科幻与音乐史双重宇宙的不朽之星。

——谁愿跟我一起星际穿越?

20世纪60年代还解决了很多与太空有关的、司题,或者说与太空有关的幻想、司题。1967年,平克-弗洛伊德乐队发布了第一张录音室专辑《黎明门前的风笛手》(The Piper at the Gates of Dawn),这是另一次太空题材对现代音乐的伟大入侵,也是迷幻摇滚“开局即巅峰”的经典之作。几乎每一份后世榜单,都会把这张专辑列为史上最伟大的迷幻/太空摇滚专辑之一。其中的《天象主宰》(AstronomyDomine) 和《星际超速》(InterstellarOverdrive)惊掉了无数人的下巴。长达9分钟的《星际超速》是物理化音效探索的里程碑,欣赏这首歌曲时,建议务必双耳戴上耳机,去感受吉他过载与贝斯交叠在一起带来的如黑洞边缘、时间扭曲般的音乐冲击。这首歌里有科幻感十足的人声演出,以及乐队灵魂人物西德-巴瑞特用打火机演奏出的怪异音效,展示了一场飞行器穿过危险宙域的迷幻之旅。在音乐史上,每一张伟大的专辑都如同一场创世,而就在《黎明门前的风笛手》专辑发行的这一刻,“太空摇滚”诞生了。这是霍金两次用电子发声器与“平克-弗洛伊德”合唱的部分原因,也是成就伟大的理由。

——增加一个“科幻专员”如何?

1970年,鹰风乐队( Hawkwind)闪亮登场。他们似乎注定为太空摇滚而生,竟在乐队编制中增加了一个前所未有的岗位一一演奏电子声效的乐手。于是,音乐中的科幻感和太空音效全部有了器乐基础。在鹰风乐队横扫英伦之时,这一组队方式的魅力也散布至世界各地,从此,“电子乐手”岗位几乎成了太空摇滚的标配。1971年,鹰风乐队发行了开宗立派的专辑《太空寻迹》(In Search ofSpace),邀请著名平面设计师巴尼-巴博斯为专辑设计了划时代的立体封套。同时,乐队成员创作了一系列太空旅行的背景故事,实现了“买专辑附赠科幻故事”,或者说,买科幻小说赠送音乐7总之,科幻故事的加持,歌迷对歌曲产生了更强烈的共情,使这部太空摇滚专辑拥有了持久动人的魅力。1973年,鹰风乐队发行现场双专辑《太空华典》( SpaceRitual这是部长度近90分钟的太空摇滚史诗,一举奠定了乐队在迷幻/太空摇滚史上的巅峰地位。

——在太空中飘浮是怎样的感觉?

如果“平克-弗洛伊德”塑造了深入太空的音乐观,那么净化乐队则为如何在太空飘浮提供了方法论。净化乐队前身是20世纪80年代噪音音乐巨头“三个宇宙人”( Spacemen3),主打在未来主义指导下的实验音乐。乐队灵魂人物杰森-皮尔斯在1991年离开队伍,组建了净化乐队。在20世纪90年代,迷幻,太空摇滚逐渐式微之时,净化乐队逆流而上,为类型风格注入了一剂强心针。乐队1997年发行的专辑《女士们先生们我们正在太空里飘浮》亦常被列为史上最伟大的迷幻/太空摇滚专辑之一。专辑包装和封面被设计成了一个装着药丸的药盒,但里面装的却不是治愈人心的良药,而是整套适合在太空飞船旅途中聆听的未来之声,同名主打歌在朦胧轻柔的编曲基础上,融合多种人声的叠唱,将宇宙中失重飘浮的体验营造得淋漓尽致。或许,极少有人能够成为宇航员、遂愿遨游天际,但我们可以躺在怡人的黑暗中,戴上耳机,倾听来自外太空的虚拟之声,感受科幻、太空与音符的交融。这是音樂带给我们的便利,也是人们曾经畅想的未来。硬枋炸弹:朋友与反乌托邦——科幻新浪潮,来了!

下面,让我们从一系列温柔迷幻的太空问题中抽离,降落到地面,看看另一维度的世界真相吧。

现实中,因为科技发展和资源瓶颈,“走入太空”这件事情,似乎并不如人们预料的那般进展顺利。而在技术发展由外向内,进而深入社会和人脑的每一处沟壑之后,现代文明作为可怖的巨兽,与渺小脆弱的人类个体之间形成了强烈的反差。一万个人,可能对生活有一万种看法,但是,有一种体验是大家都拥有过的——茫然7无奈7看不到未来的光芒7一切生活中的疑问也许可以浓缩成一个、司题,那就是作为个体的我们,是否真的有操控自身命运的权利。

面对这一灵魂拷、司,科幻作为距离。未来。最近的流行文化,率先做出了回答,这就是新浪潮科幻运动的诞生。简而言之,如果20世纪60年代之前的传统科幻小说善于营造乌托邦和美梦乐园,那么在60年代勃发、70年代达到巅峰的新浪潮科幻运动就是反乌托邦思潮的集中展现。在J.G.巴拉德、罗杰-泽拉兹尼、菲利普·K.迪克等旗手的引领下,新浪潮从心理学、社会学和语言学三个角度解构了科幻小說,也从根本上消解了乌托邦存在的可能性。时至今日,“反乌托邦”的血脉融入了当代语境和流行文化,对数代年轻人产生巨大影响,原本相对温和的流行摇滚乐也变成了反叛与嘶吼的代名词。最具体的颠覆与解构,发生于混乱的20世纪70年代,在无数画满涂鸦的车库和破旧的录音棚中,朋克摇滚诞生了。之前的摇滚乐充满了明星个人魅力的展示,打造了大卫·鲍伊等划时代的巨星。而朋克音乐则消除了明星的个性,着重解构和颠覆一切。如果介绍神秘的迷幻/太空摇滚时,使用、司号更加贴切的话,请原谅我在本章使用感叹号。

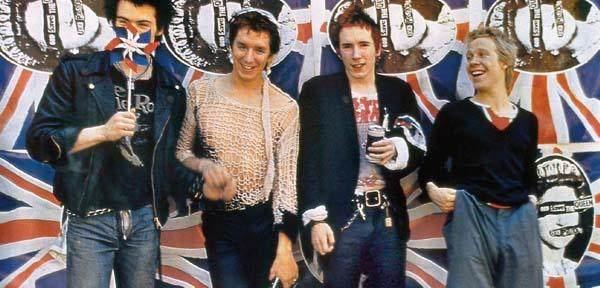

——“这里没有未来!”性手枪和失控之梦

英国作家J.G.巴拉德,出生于上海番禺路,经历过优渥生活和整场残酷的太平洋战争,住过寄宿学校,被关进过集中营。丰富的生活阅历使他成为既统一又分裂的个体,就像其笔下那些在混乱的未来社会谋生的主角。20世纪60年代,巴拉德创作了大量传统科幻作品,向当时繁荣的美国市场投稿。他在1962年至1966年完成的“世界三部曲”描写了未来世界的末日景象,大部分是广泛性的自然或技术灾难,即描摹世界的“客观悲剧”。在20世纪70年代,他似乎意识到,世界的毁灭没有那么容易,而在扭曲的世界中,人的毁灭却是弹指一挥间的事。于是,他开始投身“新浪潮”科幻运动,着力剖析人在极端情境下内在的毁灭。其中,比较典型的作品是《混凝土岛》(1974)和《摩天楼》(1975)。打浩出垂直公寓大厦、未来城市孤岛等经典意象。彼时,英国正处于经济萧条、社会动荡的年代,巴拉德作品中人的绝望困境更加令观者毛骨悚然。在如此令人不安的时代,摇滚乐的走向发生了翻天覆地的变化,几年前沉醉于太空迷幻的闲适状态已荡然无存。1975年J J月6日,“朋克鼻祖”性手枪乐队( Sex Pistols)在伦敦圣马丁学院举行首秀,宣称要“飞跃柏林墙”。1976年,他们在“the 100”俱乐部参加朋克音乐节,因为这场精彩演出,“the100”俱乐部被认定是朋克运动的诞生之地。“性手枪”最著名的单曲是《上帝保佑女王》(God Savethe Queen),封面的女王头像被又字遮住了眼睛和嘴。而在伊丽莎白二世女王登基25周年纪念日时,他们竟在泰晤士河游轮上引吭高歌一一“我们是垃圾桶里的花,是人类机器里的剧毒,在英格兰的幻梦中,这里没有未来1”随后他们被皇家警察拘捕。实际上,“性手枪”的很多歌曲充满了叛逆的躁动节拍和不断重复的三个简单和弦,像是一场个人的精神失控。这也是朋克音乐的典型特征——以个人极端情境来揭示和反抗社会的压抑。如今再听到这些尘封已久的歌曲,耳中泛起单调的躁狂感,使我们不得不想起同时代的J.G.巴拉德,想起《混凝土岛》《摩天楼》中或扁平或细长的无限尽头。如今看起来,科幻新浪潮运动的作品,确实称得上是朋克音乐的先声。

——“肮脏的网络化为尘土!”PKD与赛博朋克

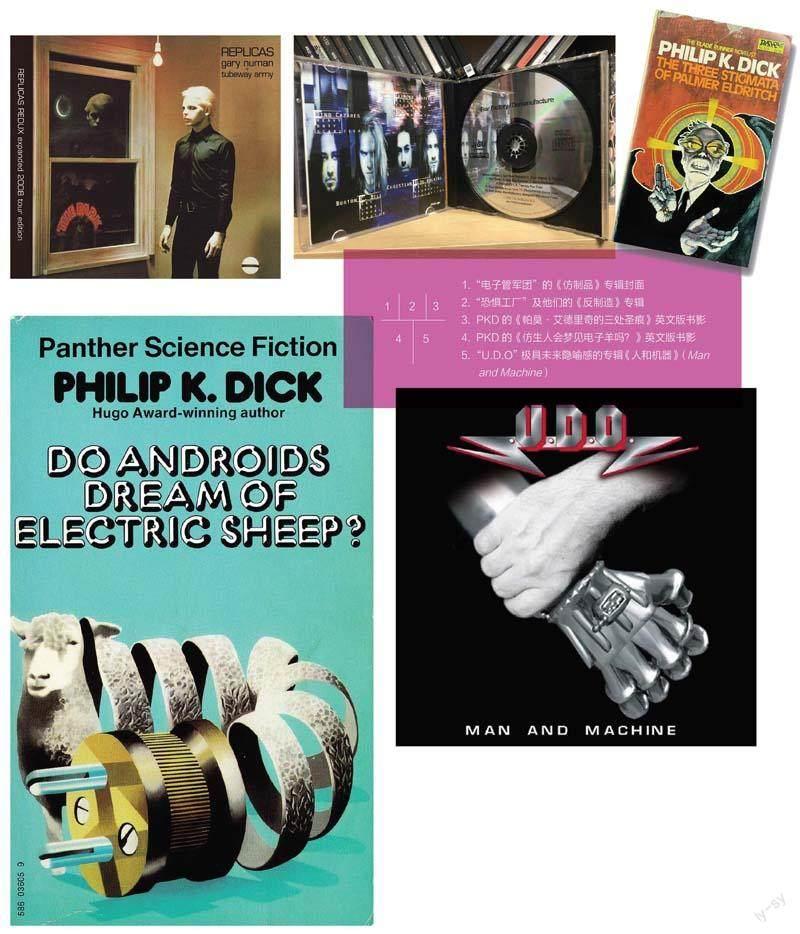

当下,“赛博朋克”早已不是什么新鲜词汇。伴随同名游戏、动画的蹿红,它成了网民喜爱的流行用语。新“入坑”的粉丝会看到这样的简介——“威廉-吉布森的《神经漫游者》堪称赛博朋克之父”。诚然,这部作品为赛博朋克世界构建了令人印象深刻的表现形式,但赛博朋克的起源和灵魂恐将追溯到菲利普·K.迪克。在迪克的作品中,对世界和自身的质疑已深深浸入每一个页码、每一处行距和你阅读时耗费的每一秒钟。他的所有作品都在将颠覆、解构、紊乱、亦幻亦真和迷人的哲学意味注入科幻大系。不同艺术形式之间的影响是交互的,PKD(菲利普·K.迪克——Philip K.Dick的首字母缩写)的作品在解构未来的同时,也被无数音乐人模仿和解构。早在1979年,盖瑞-努曼率领乐队“电子管军团”( Tubeway Army)制作专辑《仿制品》(Replicas),借鉴PKD名作《仿生人会梦见电子羊吗7》构建了一个电子克隆人和机器奴役人类的未来社会。而人如其名的朋克摇滚偶像比利-爱多尔( Billy ldol) 1993年发行的专辑名字直接就叫《赛博朋克》(Cyberpunk)。老牌金属乐队“恐惧工厂”( Fear Factory) -贯喜爱科幻和黑暗未来元素,他们在节奏感强烈的专辑《反制造》(Demanufacture)中讲述了人类在机械控制的世界挣扎求生的故事。这是一张融入少许电子合成器风格的“新金属”专辑,如歌词所言,“Asordid mesh turning to dust”(肮脏的网络化为尘土),对未来的阴暗预期振聋发聩。来自德国的U.D.O乐队喜爱的则是人类与机器人的“表面和谐”,他们几乎每一张专辑都能贡献经典封面,尝试表现机器异化背后难以觉察的阴影。近年来他们带来的意象包括电子监狱、布满岩浆的未来金属地球、生铁十字架以及人类紧紧攥住机器人冰冷有力的手腕…这一切都使人联想到“未来已来”,“未来”令人毛骨悚然。

——“揭穿那神圣的谎言!”“绿日”的黑色子弹

如果把上述乐队当作参照物,绿日乐队( Green Day)的歌曲可能并不是那么“科幻”或“硬核”,但它在朋克摇滚史上的地位却无人能及。就发展历程看,朋克音乐、反乌托邦的核心诉求与反战运动一脉相承,而四夺格莱美奖的绿日乐队在持续发出反战声音、揭露政客虚伪面目中所做的努力堪称艰苦卓绝。2005年6月12日,“绿日”在英国米尔顿-凯恩斯国家体育场举办规模突破六万五千人的演唱会——圣经里的子弹( Bullet in a Bible)。这是摇滚史上最伟大的现场演出之一,乐队成员身着黑衬衫、佩戴红飘带,伴随激流一般的旋律和鼓点,主唱比利-乔-阿姆斯特朗振臂高呼——“我祈求能在梦中揭穿那神圣的谎言”,讽刺美国政府假借神圣的名义发动战争。出膛子弹撕裂谎言,音乐的力量如浪潮奔涌,灌注进每一个人的感官和胸膛。“我是爱与恨之子,是来自郊区的神。”现场歌曲一首接一首揭穿官僚巨富乃至每个人的假面,混同宗教元素的震撼演出让我们联想到PKD创作的《神圣秘密》《高堡奇人》《少数派报告》等预言的灰暗世界,进而对“上层”带来的精神控制产生本能的恐惧。如今,又是十几年时光匆匆流过,PKD早已离我们远去,朋克的黄金时代也不再复返,可在步履不停的世界上,总有些东西是自内而外涌现的,比如对和平的追求,比如爱,比如正视自身与绝望中的努力,避免一个如“高堡奇人”般的灰暗未来。

未来爆弹:电子与虚拟未来——电子声配乐的起点

同以上偏重于摇滚风格的音乐流派相比,充满实验风味、特立独行的电子乐也许称得上与科幻结合最紧密的音乐形式。自诞生以来,电子音乐受科幻的启发而迅速发展,而在科幻电影中,很多非同期录制的音效都由电子合成器制作而成,二者已成为密不可分的好搭档。值得一提的是,近年来,电子乐在现场表演上也取得了重大的突破,其中呈现的科幻感以及由技术元素、舞台特效营造的未来氛围令人如醉如痴,它既是对未来预言的见证,又是对科幻表现形式的改造和冲击。毫不夸张地说,也许电子音乐的隐喻,就象征着21世纪的科幻本身。

如果说其他音乐形式之、司的区别大多源自流派风格,那么电子乐最大的亮点则是乐器的创新。20世纪50年代,科幻影视作品经常使用一种叫特雷门琴( Theremin)的电子乐器。该乐器本身就十分“科幻”,它没有琴弦,也没有琴键,通过感应人体的靠近与远离产生的震荡频率变化,发出不同的音调和音量,还能带来微妙的颤音。演奏者使用特雷门琴时,无须接触乐器的任何部位,只需调整身体与天线之、司的距离就可以了。特雷门琴的音色不同于任何传统乐器,堪称“电子乐器”的开创者,但其演奏难度也非常大,需要音乐家边努力想象着手边的“虚空”,边体会可发出不同音符的不同距离、方位。电影配乐大师米克罗斯-罗兹萨是好莱坞首次使用特雷门琴的作曲家,他在为比利-怀尔德的名作《醉乡遗恨》配乐时尝试了特雷门琴,随后又在怀尔德的其他两部电影中应用了这种乐器。而擅用特雷门琴的科幻电影首推1951年的《地球停转之日》(The Day the Earth Stood Still),影片在交响乐和特雷门琴交织的乐声中开场,而每当独眼机器人和外星飞船出镜时,就会响起特雷门琴奏出的邪魅之曲,这种“此曲只应天上有”的魔音为笼罩在冷战阴影下的影片增加了别样的魅力。1953年,在雷·布莱德伯里参与编剧的《宇宙访客》中,格莱美终身成就奖获得者亨利-曼西尼领衔的配乐团队深入挖掘了特雷门琴的风格,将乐器的音色与外星人带来的“他者的恐惧”更加紧密地联系在一起。自此之后,电子乐器的声音更为频繁出现在科幻影视作品中,见证了整个黄金时代的勃兴,对后续科幻电影创作影响至为深远。

——造一个禁忌的星球

20世纪50年代是一段属于电音的美好岁月。由于模拟磁带录音技术的发展,电子音乐逐渐声名大噪,也得到很多专业作曲家的研究和青睐,发展日趋多元化。在20世纪60年代电子合成器和采样器发明之前,音乐家路易斯-巴伦和贝贝-巴伦夫妇为电子乐发展注入了极大的创意。他们使用真空管振荡器制造出了“不可预测”的电子乐器,实际上是使电路过载,直至烧毁,以产生独一无二的声音。因为这种电路只能使用一次,必须快速将声音录制在磁带上,与时、司和命运赛跑。对这种“一次性”乐器的效果,好莱坞的制片人们起初存疑。但《禁忌星球》的主创团队在听到巴伦夫妇20分钟的演奏后,决定让他们试上一试。于是,科幻影史的经典诞生了。你可能很少听到观众为配乐鼓掌,但《禁忌星球》首映时,伴随太空飞船降落在“牵牛星四号”,神秘莫测、自然流淌、不可复制的电子乐声响起,来自外星的靡靡之音一下抓住了观众的耳朵,使他们获得了从未想象过的奇异体验,于是影院内所有观众自发鼓掌。巴伦夫妇在片中用电子乐模拟了外太空的声音、飞船的声音、怪兽的声音、实验中心的声音,以及一切不存在于脑海中的声音,堪称即兴版音乐精华。只因当年奥斯卡奖对实验性电子音乐的排斥,所以巴伦夫妇没有得到机会竞逐小金人。后来,巴伦夫妇再也没有参与过电影配乐,但这种“阅后即焚”的电子声影响深远。就连雷德利-斯科特都坦承,在《异形》中借鉴和致敬了他们的音乐风格。而《禁忌星球》中的机器人形象和口中发出的电子声也对后世科幻电影产生了巨大影响,比如《2001太空漫游》中的哈尔9000和《星球大战》中的C-3PO,全都算得上片中“语言机器人”在形象、精神上的延续。

——泰克诺矩阵的诞生

时间飞逝,转眼几十年过去了,电子乐也发生了翻天覆地的变化,经历过一时的沉寂,也打开了百花齐放的新局面。泰克诺( Techno)是电子音乐中的重要流派,可以看作一种“高科技舞曲”,最早在日薄西山的汽车城底特律兴起,并完整见证了后工业时代的陨落。1984年,电子音乐组合“Cybotron”创作单曲《泰克诺城》(Techno City),为这种音乐形式定下了基调,并创造性地用“矩阵”( Matrix) -词指代将人类大脑和灵魂扩展至赛博空间。新旧世纪之交,网络兴起,艺术又一次迎来变革。导演沃卓斯基姐妹(当时是兄弟)偏爱泰克诺音乐,做了很多尝试,于是每一部《黑客帝国》中均贯穿着电子音乐的强烈听觉冲击,与虚拟世界的特效画面形成了并行之利剑,将观众抱持人类自信的精神形态击得粉碎,一举完成新千年电影艺术的首次解构,播下科技异化和自我怀疑的种子。网络,本就是虚无的东西,虽然网络中生长的虚拟世界变得越来越庞大,但它的基础仅仅来源于O/l字符的堆砌,以及人类精神在“开机一关机一回忆幻象”这种循环中的主观体验。而泰克诺与科幻艺术的结合,在网络这片新的土地上,刚好成了独立于一切国度、历史之外的新创造。这里没有国王,就可以破坏和重塑,使我们的眼睛、耳朵得到前所未有的崭新享受。泰克诺诞生以来,舞台艺术的现场表演也受到了很大的影响,新的意象纷纷以奇观的形式在舞台上展现。接下来我们要谈的,正是被调动起来的新世纪感官世界。

—— Anyma舞台的野望

21世紀以来,电子音乐领域出现了传奇的二人组合Tale Of Us,并成为泰克诺流派中影响力最大的明星。其成员马泰奥-米勒不仅是Dl(英文Dise Jockey的简称,也称“打碟”),更是一位科幻迷和科学怪咖,多年来致力于突破传统音乐感知的窠臼,模糊物理世界和数字世界的边界,并借助高科技手段,推动电音听觉和未来视觉无缝融合。2021年,马泰奥成立了个人音乐项目“Anyma”。Anyma倾心于呈现未来艺术现场,经常布置科幻感十足的舞台演出,使科幻与电音的交融逐渐登峰造极。如果你想看看未来艺术的样子,那一定要浏览Anyma现场关于“人一机一未来”的伟大表演。2022年,Anyma在伦敦电音节现场献艺,只见关节分明的巨大白色仿真机器人自天花板垂坠而下,困于闪烁着蓝色光线的玻璃围墙之内。伴随突然响起的音乐节拍,机器巨人动态悬浮并且用双掌敲击围墙,进行太空舞步一般的行走。这并不是舞台最直击灵魂的部分,最为震撼的一幕是在黑暗之下,机器人四周高高的双层观景平台上、脚边如狭窄通道的陆地之、司,站满了电音节的观众。人们高举手机摄影,方形的小点释放出焦虑与好奇的光线,屏幕的亮光组成了星星点点的海洋,在黑暗中围困着机器,也填充了人的视野。当你直视手机录影的小屏幕时,又怎有闲暇去观赏眼前巨大的机器奇观呢?于是,技术控制了人,也控制了未来。这是艺术家别具匠心的安排,使观众在不知不觉中成为演出的一部分,融化为未来的一分子。

本土科幻音乐撷英——音墟(INXU)

“音墟”是国内为数不多的以太空科幻为主题的摇滚乐队,2019年,他们发布了首张全长专辑《300,000》,该专辑名字来源于光速的数字( 300,OOO km/s)。“音墟”的音乐有两点尤为可贵,一是同科幻的高度融合。“科幻”在“音墟”的创作中,不只是一种概念、一项噱头、一个元素,更是包容在了整个音乐的主题中。《300,000》专辑努力展现了一个完整的科幻故事一一“人类文明火种计划”。当全人类决定抛弃肉体,以数字意识形态得到永生之时,一些拒绝数字化的人带着人类文明的精华逃离地球,在宇宙中寻找新的栖居之地。二是沉浸式的现场体验。自2018年首次全国巡演以来,“音墟”一直在精心设计每场现场演出。乐队核心成员、吉他手安小楠讲,乐队始终探索结合舞台艺术、多媒体艺术、当代装置艺术,来满足科幻母题的艺术呈现。2019年,“音墟”将“300,ooo”概念音乐现场升级为“音墟2.0”,在舞美中广泛使用投影与LED矩阵,并加入大量故事、对白、动画,打造了一场效果绚烂的科幻音乐剧。

——昨夜派对(L.N.Party)

“音墟”是一支倾向于摇滚风格的乐队,而“昨夜派对”的风格更为丰富多样。他们的风格涵盖独立流行、民谣以及新派爵士乐等,《废品站友人》中甚至具备激流金属的鼓点节奏,最终形成了几近完美的融合曲风。其中《曲率飞行》《看海的人》《索拉里斯星》《Sally,我们去寻宝》等曲目充满了对科幻的执着和迷恋,不仅致敬了诸多科幻史上名作,更形成了独特的意识流迷幻太空主题。最难能可贵的是,“昨夜派对”的歌词创作令人赞赏,为乐音增添了入木三分般的体验和回味,比如“机器的脑海里,再没有缪斯沉睡”“虫呜、星辰,流动在众神的旋臂”。而在致敬莱姆《索拉里斯星》的同名歌曲中,女主唱桃子如此吟唱道:

准备返航吧,朋友们。

我从我的童年醒来。

冻的云,在燃烧。

风吹过星环。

闭上眼睛想象吧,当认真体味歌词中的太空场景时,相信每位科幻迷都会激动不已。

——乐手们的闪光

除了“昨夜派对”和“音墟”之外,还有很多本土音乐人创作或演唱过与科幻有关的歌曲。曾楠的《热寂宇宙》描述了宇宙因为熵增而走向热寂的未来图景,EP的封面也极有特色一一两条红红的金鱼在已半成骷髅的女宇航员头盔中游泳。著名乐队“声音玩具”在《星航者发现号》中讲述了一首完整的科幻叙事诗,人类最后一艘远行的方舟终于离开地球,驶向星系的尽头,船员们只能想象夏日的风掠过脸颊,掠过乡村路的两旁,掀涌稻浪,而目的地远在167光年的阿尔法行星之外,他们只能在忐忑不安中闭上双眼,祈祷能够从休眠中醒来。此外,依托基数庞大的幻迷群体,中国民、司科幻音乐也出现过深受好评的佳作。2012年,姜未禾为《三体》创作了同人歌曲《红岸1979》,作为“叶文洁角色歌”在网络上发布,随后被大量网友翻唱。在第三届华语科幻星云奖的颁奖典礼上,这首歌公开亮相,受到科幻作家和幻迷们的广泛赞扬。

结语

以上是科幻与音乐交融发展史上的几个侧写,因篇幅所限,难免挂一漏万,不能尽捡珠玉。不过,时、司正在为我们描摹出越来越接近幻想的未来。2018年,Space X试射全球最大的“重型猎鹰”运载火箭,创始人埃隆-马斯克将一辆红色特斯拉跑车装入火箭送入太空,最终进入绕太阳飞行的轨道,汽車携带了一个几乎坚不可摧的磁盘,里面存储了艾萨克-阿西莫夫的科幻小说,而车内单曲循环播放的是大卫-鲍伊的成名作《太空怪谈》。此时,多栖艺术大师鲍伊已然仙逝,但若不出意外,他的歌声将伴随阿西莫夫的科幻名作在宇宙中飞行十亿年,甚至环绕星辰,触摸永恒。马斯克还在电路板上刻下了——“Made on Earth by humans”(地球人制造)用以证明人类来过、爱过,虽然称不上征服过。哦,对了,那辆火箭中的汽车,中控台上显示的文字想必大家不会陌生,那是写在《银河系漫游指南》封面上的一句话,更是科幻史上的经典名言,用来作为本文的结语也无比贴切一

Don't Panic!(不要恐慌!)

是的,不要恐慌,只要人类文明还在延续,科幻与音乐的交融发展便在路上,永远不会停滞与终结。我们坚信,在音乐这种浸入人类灵魂的艺术之声中,永远不会缺失科幻的光芒。