“但凡”的词汇化及其语义演变*

周 敏,骆小所

(1.华中师范大学语言与语言教育研究中心,湖北 武汉 430076;2.楚雄师范学院语言文化学院,云南 楚雄 675000;3.云南师范大学文学院,云南 昆明 650500)

“但凡”在现代汉语中使用频率很高,通过语料库检索共得到相关语料①本文语料主要来源于北京大学CCL 语料库、北京语言大学BCC 语料库、国家语委语料库,具体出处随文标注;语料中未标注来源的为自拟语料。2 279 条,多见于口语语体。《现代汉语词典》将“但凡”界定为副词,释义为凡是,只要是。②参见中国社会科学院语言研究所词典编辑室《现代汉语词典》(第7版),北京:商务印书馆,2016年,第257页。《近代汉语虚词词典》中“但凡”释义为“副词,表示在一定范围内没有例外,‘但’‘凡’同义”[1]。通过语料考查发现,“但凡”除具有范围副词的语法功能外,还与其他关联词合用,在具体语境中表达条件和假设的语义关系。

李雪松、李毅通过对比分析《红楼梦》中“凡是”“但凡是”“但凡”的语法意义,认为“但凡”是表示条件关系的连词。③参见李雪松《〈红楼梦〉中“但凡是”“但凡”“凡是”的语法意义分析》,《辽宁工业大学学报》(社会科学版),2011 年第2期,第56-59页;李毅《〈红楼梦〉中“但、但凡、凡是、但凡是”考察》,《现代语文》,2010年第8期,第25-26页。张秀松认为“但”具有总括义,在语流中与“凡”共现,最终词汇化为连词。④参见张秀松《词汇化与语法化理论及其运用》,北京:外语教学与研究出版社,2020年,第334页。从上述研究成果看,“但凡”的词汇化问题受到了关注,词性研究也得到进一步完善,但语义研究仍显薄弱,“但凡”的义位及义位结构关系研究不足,辞典义项收录未关注其假设义。

还原词汇的演变过程,需要从形式层面和意义层面展开。形式层面需要厘清定名演变,也即相同语义怎样用不同词形表示;意义层面需要厘清符意演变,即相同词形如何表达多重意义。⑤参见吴福祥《语义演变与词汇演变》,《古汉语研究》,2019年第4期,第2-10+103页。当前研究侧重“但凡”的形式层面,忽视语义研究,缺乏历时角度的语义流变考察,不能完整呈现“但凡”词汇演变过程。因此,为还原“但凡”词汇演变全貌,本文对“但凡”展开定名演变和符意演变研究,前者通过“但凡”成词过程的历时梳理明确其词汇化过程,后者通过义位分析明确“但凡”的语义演变路径,以及诱发“但凡”语义演变的动因和机制。

一、“但凡”的词汇化

“但凡”的成词本质上说是一个完整的词汇化过程。古代汉语中,“但”“凡”同属总括义范围副词,“在特定语境下,‘但’可以解读出总括义”[2]334。词义在聚合关系中受到相关词语的影响,在基本义上进行同步引申形成相同或相似的引申义,同步引申是汉语词汇化的重要方式。⑥参见江蓝生《语词探源的路径——以“埋单”为例》,《中国语文》,2010年第4期,第291-298+383页。“但凡”的词汇化是“但”“凡”同步引申,进而引发语义传染的结果,总括义“凡”在复音化的驱动下选择了具有相同语义的单音节词“但”完成复合构词,“但凡”的复合强化了“但”“凡”的总括义。

(一)“但”

“但”本意为脱去上身衣物,袒露部分身体。袒露义“但”作为语素进入词汇系统,形成了“但歌”“但马”等词汇,语义由袒露、裸露演变为不用某种装备。①参见朱怀《“但”的语法功能演变及产生机制》,《中国语文》,2015年第2期,第141-149+192页。

“但”具有徒然义,《康熙字典》释义为“但,徒也,凡也。又空也”[3]。徒然义“但”作副词修饰谓语表达徒劳义,详见例句:

(1)民欲祭祀丧纪,而无用者,钱府以所入工商之贡但赊之。(班固《汉书·食货志》)

(2)何但远走,亡匿于幕北寒苦无水草之地为?(班固《汉书·匈奴传上》)

例(1)“但赊之”意为不计收益延期收款,例(2)“何但远走”意为为何徒劳远征,两句中“但”在语义上均意为“白白地,无意义地”,表达谓语行状的徒劳和无意义。

东汉时期,徒然义“但”成为构词语素,在语流中与“已”结合形成“但已”。《汉书·淮阳宪王刘钦传》可见“但已”的最早用例,而高频使用则出现于北宋,根据CCL 语料库检索结果,仅《朱子语录》就有“但已”相关语料14条。

(3)诸侯王获罪京师,罪恶轻重,纵不伏诛,必蒙迁削贬黜之罪,未有但已者也。(班固《汉书·淮阳宪王刘钦传》)

(4)哀公若委之孔子,孔子须有计画以处之,必不空言而但已也。(李道传《朱子语录》)

例(3)是语料库检索“但已”可见的最早用例,句中意为免受惩戒就此作罢之意;例(4)“空言而但已”意为仅言辞了事而不付诸行动。“但已”出现在不同语境,但都具有表达空然而止就此罢休的语义功能。

如果说“但歌”“但马”是袒露义“但”作为构词语素进入词汇系统的例证,那么“但已”的高频使用则意味着徒然义“但”也开始参与构词并稳定地存在于词汇系统。事实上,除“但已”外,假设义“但凡”也是徒然义“但”参与构词的体现,详见下文假设义“但凡”的语义演变分析。

(5)天子所以贵者,但以闻声,群臣莫得见其面。(司马迁《史记·李斯列传》)

(6)敌人但至,千丈之城,必郭迎之,主人利。(墨翟《墨子·号令》)

“但”还具有范围限制功能。例(5)“但以闻声”和例(6)“敌人但至”中,“但”作范围限制副词,意为“只、仅”,表达对谓语动作状态的范围限制,当该范围的限制表现为命题成立的唯一条件,由此“但”开始具有表达条件关系的语义功能,相当于“只要”。

当“但”处于条件复句中表达对事实和规律的客观陈述,“但”就具有了周遍性,可译作“凡”“凡是”。②参见董志翘、蔡镜浩《中古虚词语法例释》,长春:吉林教育出版社,1994年,第95页。周遍性正是总括义“但”的语义表现。

(7)但是圣旨文字,皆为制书。(赵升《朝野类要·文书》)

(8)但有所问,兄即须报。(李昉《太平广记》)

例句(7)“但是”表达对“圣旨文字”的范围总括,意为“凡是”。同理,例(8)“但”也意为“凡,凡是”,“但”与“凡”相互替换而句法功能、语义信息不发生改变,正是“但”“凡”的语义相宜性,成为了“但凡”成词的必要条件。

(二)“凡”

《说文解字》将“凡”释义为最括③参见许慎《说文解字》,上海:上海古籍出版社,2007年,第684页。。“凡”可作名词,表达纲要、概括之意;“凡”也作形容词,意为普通、平常,该用法仍留存于现代汉语中;“凡”还表示对人或事物数量的总括,意为“一共,总计”。各类辞书论著对总括义“凡”的词性确定存在争议,《马氏文通》认为“凡”置于名词前,可归入代词;《常见文言虚词例释》认为“凡”是范围副词;《兼类词辨析词典》认为下一小句中常有“皆”“必”等词与“凡”关联,故“凡”是连词。刘冬青认为“凡”属于表总括的范围副词,笔者倾向于认同刘冬青的范围副词说。④参见马建忠《马氏文通》,北京:商务印书馆,1983年,第86页;常见文言虚词例释编写组《常见文言虚词例释》,上海:上海教育出版社,1981 年,第15 页;陈庆武《兼类词辨析词典》,福州:福建人民出版社,1990 年,第72 页;刘冬青《北京话副词史(1750—1950)》,苏州:苏州大学博士学位论文,第50页。张振羽指出:“范围副词是表示主语或宾语与谓语发生关系时的范围、数量,或者谓语本身的范围、数量的副词,可位于主谓之间,也可以置于句首。”[4]从句法位置上看,“凡”虽位于名词结构前,但不代替后接的名词结构,只表达对该名词结构的范围总括,故“凡”不是代词;黄盛璋就连词与副词的划分标准提出“连词具有连接功能,且不能单独成句”[5]。“凡”可居于复句也出现于单句,具有较强的独立性,不局限于连接功能,因此“凡”不是连词。“凡”居于主语前或主谓之间,表达主语的数量以及谓语行状的范围,是范围副词。

语料检索结果显示,“凡”对人或事物数量的总括用法最早见于《周易》,居主谓之间总括主语的数量,到了春秋时期,“凡”由对数量的总括发展为对动作、行为、事实作总的论述。

(9)卦凡四阴,而六五当君位,与三阴同类。(姬昌《周易》)

(10)凡如是而求法之行,国之治,不可得也。(管仲《管子·任法》)

例(9)“凡”表达对数量的总括,意为“共”。例(10)“凡”位于句首表达对“如是”所指代的前文内容的总括,译作“凡是”。

(三)六朝——源形式“但凡”出现

经语料检索发现,“但凡”的源形式最早出现于六朝,多见于禅道论辩语辞中,在五代《祖堂集》《禅林僧宝传》中亦可见。从结构上看,“但凡”的源形式边界不清,常见“但+凡圣/凡庸”结构,“但凡”位置相邻但无语义关联。

(11)但凡所见有,即是圣所见无。(严可均《全梁文》)

(12)但凡圣一真,犹存见隔,见存即凡,情忘即佛。(释惠洪《禅林僧宝传》)

例(11)“但凡”是总括义“但”与名词“凡”的线性结合,“但凡所见有”译作“只要是凡人所能体察得到的存在之物”,同理,例(12)“但凡圣”也是“但”与“凡圣”的组合。“但凡”仅在语流中位置相邻,尚未出现结构上的线性组合。

(四)宋代——“但”+“凡”X 的同义强化和线性组合

到了宋代,“但凡”开始在语流中线性组合,这是强化机制作用的结果。强化是为了使语言单位的语义作用得到加强,在已有语素上再加上同类语素,以抵消语素虚化导致的语义损耗的机制。①参见刘丹青《语法化中的更新、强化与叠加》,《语言研究》,2001年第2期,第71-81页。宋代“但凡”线性组合的表现形式为“但”+“凡”X,并未独立成词。与六朝“但凡”不同的是,宋代语料中“但”“凡”叠加,二者均为总括义范围副词,“凡”修饰对象“X”,“凡X”与“但凡X”语义表达效果同质。

(13)不必分惟精惟一于两段上。但凡事察之贵精,守之贵一。(李道传《朱子语录》)

(14)问:“立志以定其本”,莫是言学便以道为志,言人便以圣为志之意否?

曰:但凡事须当立志。(李道传《朱子语录》)

例(13)(14)“但凡事”语义功能与“凡事”相同,意为“所有事,一切事”。“但”与“凡”的叠加使用是同义语素复合以强化语义的结果,韵律上“但凡X”仍为“1+2”左向音步,未实现复合,尚未成词。

(五)元明清——“但凡”并列复合成词

进入元朝,“但凡”完成词汇化。及至明清时期,“但凡”开始广泛出现于小说、话本中。

(15)但凡刑人,必然尸亲有准伏,方可定罪。(徐征《全元曲》)

(16)张某虽则不才,颇知教法,但凡教法要因人而施。(安遇时《包公案》)

例(15)(16)“但凡”意为“凡,凡是”,是对“刑人”“教法”的范围总括,句法位置上形成“但凡”+NP结构,表示对事物的总括。

“但凡”还可后接谓语形成“但凡”+VP 结构,表达对动作状态的条件限定,后接小句中有“必/须”与之相对,形成“但凡A,必/须B”结构,A 为B的充分不必要条件。

(17)但凡举炮,必用下马。(戚继光《练兵实纪》)

(18)但凡与人交兵会战,必先通名报姓。(许仲琳《封神演义》)

例(17)“但凡”后接“举炮”,“举炮”必“下马”,“下马”不一定“举炮”,故“举炮”是“下马”的充分不必要条件,例(18)逻辑关系同此,“但凡”+VP 结构在表达总括义的同时也衍生出了条件关系。

值得一提的是,明代还出现了“若”后接“但凡”构成假设义的结构,详见例句:

(19)若但凡来的都要管待,一来也不胜其烦,二来人便不好常来取扰。(西周生《醒世姻缘传》)

(20)我若但凡不在家,要你洗心革面,早关了门户,不许你游思妄想。(兰陵笑笑生《金瓶梅》)

例(19)“若但凡”是假设义“若”与总括义“但凡”所构成的组合关系,意为“如果所有的”;例(20)中“若但凡”是假设义“若”与表条件关系的“但凡”形成的组合关系,在句中表现为对“只要不在家”这一条件的假设。

“若但凡”是假设义“但凡”的形式来源。“若但凡”结构中“若”为假设标记,受语言经济原则的影响,言者在语言使用过程中将“若”从形式上省略,在相同语境中,“但凡”具有了“若但凡”的表义功能,假设义“但凡”的结构形式开始固定下来,最终形成了假设义双音节词“但凡”,意为“如果,假如”,所引发的命题均为假命题,通过对未然事件的假设,表达言者委婉的叹惋责备。

(21)即是寻常但凡明白点道理的人,也都不至于犯着这罪。(刘鹗《老残游记续》)

(22)你但凡知礼,只该在外头伺候。(曹雪芹《红楼梦》)

例(21)中正因为“但凡”所引出的“明白点道理”这一命题为假,才造成了“犯着这罪”这一反预期结果,语义上是对未然事件“明白道理”的虚拟和假设,语用上则表达了言者对现实状态的惋惜。同理,例(22)同样通过语义的虚拟假设,表达了言者对听者“不知礼”的责备。

二、“但凡”的语义演变

在词汇化过程中,“但凡”在结构上实现复合并逐渐凝结成词,语义上形成了包含总括义、条件义、假设义的多义模式。为进一步厘清多义模式下“但凡”的义位关系,下文将基于语料分析,明确“但凡”的语义演变路径,探查“但凡”多义模式生成的动态过程。

(一)“但凡1”+NP——“但凡”的总括义

从“但凡”词汇化的历史考察可知“但凡”是并列关系复合词,“但”与“凡”的并列复合进一步强化了“在该范围内无例外”的总括义,进而使其所修饰的名词性成分NP 具有典型的群体特征和类别化倾向。

(23)在我国,但凡识文断字者鲜有不知道《新华字典》、《现代汉语词典》的。(《人民日报》1996年)

(24)但凡教师,都是为诚心为学生好的。

例(23)(24)中“识文断字者”和“教师”虽然在形式上没有复数标记,但受“但凡”总括义的影响,在语义上已经突破了数量关系。结合语境,“但凡识文断字者”意为“所有具有识文断字能力的人”,“但凡教师”意为“教师这一群体的所有从业人员”,“但凡1”后接的名词结构开始具有典型的群体化和类别化特征。

(二)“但凡2”+单数量NP——“但凡”的总括义和条件义

“但凡”后接群体义、泛指义名词,表达对人或事物的总括,具有非单数的语义特征,但在现代汉语中却有不少“但凡”后接单数量名词结构的语料。总括义“但凡”与单数量名词结构结合,从语义上看不相容,却推动了“但凡”从总括义向条件义的演变。

(25)但凡一座大城市,总是会混杂着市民们的复杂情感。(《人民日报》1996年)

(26)但凡一部重要典籍,均可针对其特点,举出生动的例子。(《内蒙古大学学报》(哲社版)2000年第4期(增))

从形式上看,“但凡2”后接单数NP 与其总括义冲突,但事实上“但凡2”兼有两种功能。其一,“但凡2”使所修饰的名词突破了“一”的数量关系局限,获得了类别意义。其二,“但凡2”引出命题成立的充分不必要条件,衍生出了条件义。例句(25)(26)中“但凡2”引出的命题“一座大城市”“一部典籍”语义上具有了类别意义,且“混杂着市民们复杂的情感”“举出生动的例子”成为命题成立的充分非必要条件。从总括义“但凡1”到兼有总括义和条件义的“但凡2”,为条件义“但凡3”的演变创造了条件。

(三)“但凡3”+S/VP 结构——“但凡”的条件义

随着语义演变的深入,“但凡”的句法位置开始改变,在句中修饰谓语并与“必须”“都”等形成框式结构。

(27)但凡想要人生美好,必须先让自己优秀起来。(百度贴吧)

(28)但凡买了新居,都为住宅装潢伤透脑筋。(《文汇报》2002-11-27)

例句中(27)(28)“但凡”形成框式结构“但凡A,必须/都B”,A=“想要人生美好”“买了新居”,B=“先让自己优秀起来”“为住宅装潢伤透脑筋”。以例(27)为例,“人生美好”必须“让自己优秀起来”,“让自己优秀起来”不一定“人生美好”,例(28)逻辑同理,A为B的充分不必要条件。

(29)但凡/只要一个人有了贼心,那么一切贼言贼行,皆可由此发生。

(30)但凡/只要她出席慈善晚会,朋友圈总能鉴证她的高光时刻。

“但凡”还可后接小句,充当连词引导条件复句。例(29)(30)中,“有了贼心”“出席慈善晚会”是充分条件,有了这一条件,便可导致“贼言贼行由此发生”“朋友圈里鉴证高光时刻”的结果。可见,“但凡”具有与“只要”“只要是”等同的句法和语义功能,结构上“但凡”可被“只要”替换而语义信息不发生改变,“但凡”开始具备表达条件关系的功能。

(四)“但凡4”+S/VP 结构——“但凡”的假设义

“但凡”还具有表达假设关系的语义功能。从结构上看,假设义“但凡4”所处句法位置与条件义“但凡3”一致,不同的是,条件义“但凡3”以事实作为特定条件,在句中可以被“只要”替换而语义信息不发生改变,而假设义“但凡”引出非真实条件表达假设关系,在句中不能被“只要”替换。

(31)但凡活得通透点,他的生活也不会变得如此糟糕。

(32)但凡他懂得忍耐,现在也不至于处处被挤兑。

如果将例句(31)(32)中“但凡”替换为“只要”,命题不能成立,但替换为“如果”则语义信息不发生改变,说明“但凡4”引导假设关系而非条件关系。假设义“但凡4”和条件义“但凡3”句法位置相同,区别在于前者引导的命题为未然事件,后者引导的命题是客观事实。假设义“但凡4”引出未然事件“活得通透”“懂得忍耐”,且语境中未然事件导致“生活变得糟糕”“被排挤”这一反预期结果的发生,通过对未然事件的虚拟假设阐发言者的不满。

三、“但凡”语义演变的动因和机制

动因和机制是语义演变研究的必要因素,动因是语义演变发生时该结构所处的条件,是诱发语义演变的原因,机制是语义演变的运行方式。动因方面,“但凡”的语义演变是韵律因素、重新分析、语用推理及频率共同作用的结果。双音化诱发了“但凡”的复合成词,重新分析和高频使用进一步推动了“但凡”的成词过程,语用推理又影响了“但凡”假设义的形成。机制方面,主观化和隐喻是“但凡”语义演变的重要机制,“但凡”的语义演变过程,是从命题功能转向言谈功能,从客观意义转向主观意义的主观化过程,“但凡”语义在行域、知域、言域的认知投射,是隐喻机制作用的结果。

(一)“但凡”语义演变的动因

诱发“但凡”发生语义演变的动因是多元的,韵律是诱因之一。汉语构词法是沿着从单音词到双音词的方向发展的,存在着双音化倾向,双音化不是简单的语音问题,而是构词法问题。①参见刘红妮《汉语跨层结构的词汇化研究》,上海:学林出版社,2019年,第229页。“双音化是汉语词汇发展的一个重要特点。”[6]在双音化趋势的作用下,两个相邻的单音节词高频率共现,就可能组合成一个双音节词。②参见石毓智《汉语发展史上的双音化趋势和动补结构的诞生——语音变化对语法发展的影响》,《语言研究》,2002年第1期,第1-14页。从“但凡”语义演变的过程看,总括义是“但凡”的基本义。“凡”或表总括关系的“但”本身已具有独立表达总括义的语义功能,但在汉语双音化倾向的作用下,双音步成为主流趋势,双音词“但凡”形成并逐渐取代单音词“凡”,成为总括义表达的主要结构形式,这个过程本质上就是以双音化为核心的韵律因素驱动的结果。

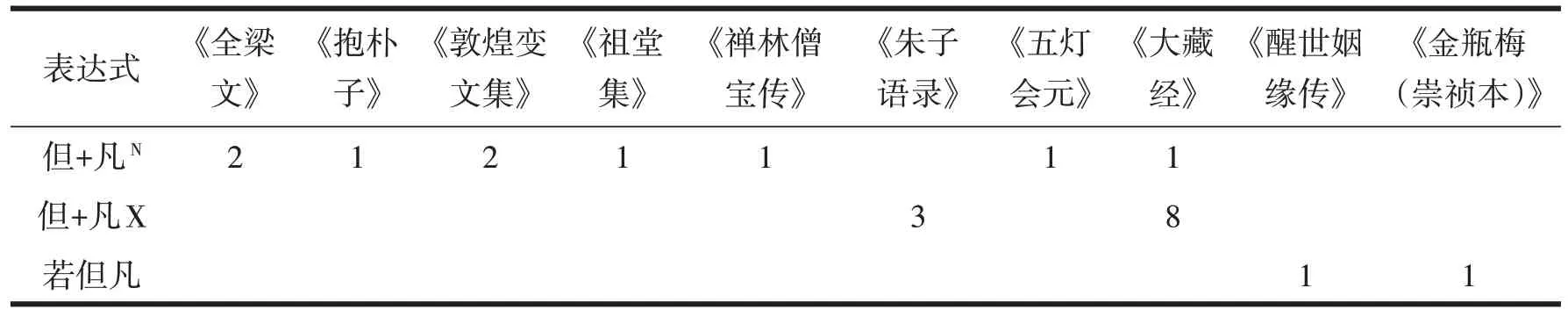

重新分析和频率因素也是诱发“但凡”发生语义演变的重要动因。组块化和重新分析是推动句法单位向复合词转变的重要因素,“当两个相邻成分高频率共现,语言使用者就有可能将其组块化,重新分析使其原有距离缩短乃至消失,导致双音词从句法构造中浮现”[2]118。通过CCL 古代汉语语料库检索得到179条“但凡”相关语料,排除重复语料9 条,成词语料148 条,得到未成词“但凡”语料共22 条,使用频率详见表1。22 条语料中有“但+凡N”9条,“但+凡X”11条,“若但凡”2条。“但+凡N”语料中,共出现“但凡圣”6 次,“但凡庸”3 次,“凡”均为名词,“凡人”义,与“圣”语义相反,“但凡”仅为语流中的线性组合,但位置紧邻、高频共现为其双音化提供了条件。从“但+凡X”结构出现的频率看,8 条语料出现于《大藏经》,全部为“但凡夫”结构,“凡夫”为定中结构,“凡”是“平凡”义。《朱子语录》中出现“但+凡X”3 次,均为“但凡事”表达式,此时“但”与“凡”在总括义表达上已经具有共性,在双音化和频率因素的共同影响下,重新分析使“但+凡”的边界消失,进一步推动了“但凡”的语义演变。“若+但凡”结构通过语料库检索得到2 条语料,是“但凡”从总括义、条件义向假设义演变的形式基础,假设义“但凡”的形成是语用因素影响的结果。

表1 “但凡”成词前各表达式频率统计概况

语用因素是诱发语义演变的外因,包括语用创新、语用失误、语义识解、语用推理、语用模仿等。如果说“但凡”的条件义和总括义的形成是语言系统内部要素相互作用的结果,那么语用因素便是“但凡”假设义生成的重要动因。“一些词汇化现象的动因是语言表达的省力追求,成分省缩的动因是语言表达的经济原则。”[2]129假设义“但凡”的生成就是语用因素影响下成分缩减的结果。从形式来源看,假设义“但凡”由“若但凡”转化而来,表达对未然事件的假设,是假设关系与条件关系的融合。“若但凡”最早出现于明清小说,“若”表示对过去动作状态的假设,受语言经济原则的影响,言者将“若”从结构中隐去,而假设义仍然包蕴于语义信息中,并通过听者的语用推理浮现。听者借助语境合理推导出“但凡”隐含的假设义,并在交际过程中通过语用模仿增加了假设义“但凡”在语言使用集团中的使用频率,高频使用使得假设义逐渐凝结成为“但凡”多义模式中的重要义位。

(二)“但凡”语义演变的隐喻机制

隐喻是人类认知世界和表征世界的手段。语言可以在真实世界、心理世界和言谈世界之间自由投射,沈家煊在此基础上提出语言概念系统的三个概念域,即行域、知域和言域。①参见沈家煊《复句三域“行、知、言”》,《中国语文》,2003年第3期,第195-203页。行域是话语所表现的真实行为和行状,知域是与言者和听者有关的知觉和认识,包含逻辑推理和经验判断,言域是通过言语活动实现某种意图的言语行为。“但凡”“总括义>条件义>假设义”的演变,体现着语义在行域、知域、言域的投射。从行知言“三域”角度,我们把“但凡”分为了但凡行、但凡知、但凡言。

但凡行:表达对行为和行状的总括和条件。

但凡知:表达对行为和行状发生条件的逻辑推理。

但凡言:表达对未然事件所造成的反预期结果的惋惜及对受话人的委婉责备。

“但凡行”常居于句子谓语前,表达在该范围内无例外,进而明确该条件成立的客观性,“但凡行”总括句子主语、宾语的数量和范围,是对现实行为状态的客观描述,表达总括义和条件义的语义关系。

(33)书中但凡涉及各种媒介机构的名称、法规条文、学术术语、人物姓名等专有名词,均附有原文,以便读者查找、核对及互证。[行域](《人民日报》2000年)

(34)但凡有学校、企业或旅游团等集体参观游览,夫妻俩就充当导游,安排食宿、车辆以及旅游路线,并解决临时出现的困难。[行域](《人民日报》1998年)

例(33)“但凡”总括各类“专有名词”,表达对“均附有原文”这一客观事实的范围总括;例(34)“但凡”限定“集体”范围并引出“充当导游”“安排食宿、车辆、路线”“解决困难”的条件。例句所表达的语义信息不同,但在表达行为和行状的客观性上具有共性,都表达了对现实行状的客观描述,属于“但凡行”的范畴。

“但凡知”在语境中通常具有“只要、只要是”的语义信息,后接内容是下一小句陈述命题成立的充分条件,反映了说话人对事件、行为和行状的主观认识,这种主观认识主要来源于对客观事件的经验总结,含有言者逻辑推演和主观推论的成分,客观性逐渐减弱,主观性逐渐增强。

(35)有经验的司机望望航空塔,但凡人影绰绰,便是快下班了。[知域](《报刊精选》1994年)

(36)他有一句自创的格言是:“但凡拿我们的生命去赌的,一定是最精彩的。”[知域](吴晓波《激荡三十年》)

例(35)(36)中“人影绰绰”与“下班”客观上并无关联,“拿生命去赌的”与“是最精彩的”也不存在行状上的必然联系,而是立足于言者视角,基于言者客观经验的逻辑推演和主观推论。

“但凡言”的重要特征是其焦点为未然事件,是基于反预期现实的溯因推论,表达言者对未然事件的惋惜及对听者的委婉责备。从结构上看,“但凡言”所引出的反预期结果在表述上存在两种情况:一种是肯定结构,表达对预期未实现的惋惜;一种是否定结构,表达因言者未然事件导致预期未实现而对受话人的责备和委婉批评。

(37)但凡你少打点游戏,这会儿都大学毕业了。[言域]

(38)但凡你少打点游戏,这会儿也不会大学都没毕业。[言域]

例(37)(38)都是“但凡”引导的假设关系复句,区别在于例(37)的后一小句为肯定结构,例(38)为双重否定结构,两者都表达因“少打点游戏”的未然性造成了“大学没毕业”这一反预期结果,语义信息相同。但从语用效果看,对于“大学没毕业”这一反预期结果,肯定结构表达了言者的遗憾和惋惜,否定结构则表达了言者的委婉责备。“但凡言”阐述了言者对“打游戏”与“大学毕业”之间客观联系的个人认识,表达了对听者的委婉责备和劝勉。

(三)“但凡”语义演变的主观化机制

语言具有主观性,话语总是能表现出言者对命题的态度和信念。一个语言形式经过演变获得主观性的表达功能就是主观化,主观化是“非/少主观性>主观性>交互主观性”的演变过程,是语义演变的重要机制。①参见王雪姣《主观化视角下政论语体的维译研究》,喀什:喀什大学硕士学位论文,第1页;吴福祥、王云路《汉语语义演变研究》,北京:商务印书馆,2015年,第1页。主观化是“但凡”发生语义演变的机制,伴随着“总括义>条件义>假设义”的语义演变,“但凡”的主观性逐渐增强,假设义“但凡”还具有了聚焦于听者的交互主观性。从表达客观意义的总括义到表达主观性的条件义,再到表达交互主观性的假设义,“但凡”发生了“客观性>主观性>交互主观性”的演变过程。

总括义“但凡”吸收了“但”“凡”表达客观数量关系以及对名词性结构的范围总括,以命题内成分为辖域,语义指向句子主语,表达在一定范围内无例外的总括义,对事实、行状进行客观表述,实施的是命题功能,是言者基于个人经验对事实、情状和规律的客观陈述。

(39)但凡科普读物,总是被他束之高阁。

(40)但凡重要赛事,黑压压的人群总挤满了球场周围,甚至兴隆街的交通也陷入混乱。(贾平凹《高兴》)

例(39)(40)通过“但凡”总括“科普读物”和“重要赛事”,进而引出“被束之高阁”和“陷入混乱”这一结果,并从言者的经验出发阐述了该结果的非偶发性,强化了“科普读物”“重要赛事”与“束之高阁”“陷入混乱”的联系性、规律性和客观性。

条件义“但凡”与“都”“就”形成“但凡P,就/都Q”的框式结构,管辖的范域从命题内部分成分进一步扩展到整个命题,立足言者视角,基于客观事实、情状的范畴化,进而形成蕴含言者主观视角、情感、态度的结论和规律。

(41)但凡还在吃救济的,都是懒惰的主儿。

(42)但凡懂得省水省电的,就一定是过过苦日子的老人家。

客观说来,例(41)(42)中造成“吃救济”的原因不仅限于“懒惰”,“懂得省水电的”也不一定是“过过苦日子”,而“但凡”通过“该范围内无例外”的语义信息将命题绝对化。这种绝对化看似是基于对客观事实的规律总结,却因忽视了影响因素的多元性,从而使命题偏离了客观性,使话语附着了言者主观的情感态度。

假设义“但凡”的主观化程度比条件义更高,并且有越来越聚焦于听者情感、态度的倾向,具有交互主观性。这种交互主观性不是在特定语境下形成的,而是蕴含于“但凡”语义成分的编码意义。

(43)但凡你多关心妈妈的身体,她也不至于走得这么早!

(44)但凡他听我句劝,现在早就高升了。

例(43)(44)“但凡”衔接小句“你多关心妈妈的身体”“他听我句劝”为未然事件,引出反预期事实“她走得早”“没有高升”,语义上表达了言者对未然事件造成反预期结果的主观判断,语用上则表达了言者的责备和惋惜。假设义“但凡”衔接非真实条件句触发虚拟语气,不表达对未来的猜测和推理,所阐发的是未然事件对现实反预期结果的影响。同时,命题表达了言者的惋惜和委婉责备,尊重了交际过程中听者的面子需要,使言者所阐述的不利于听者的结果在表达客观条件的焦点中得到理解。从这个角度上看,假设义“但凡”具有了交互主观性。

四、结 语

通过语料分析系统梳理“但凡”的词汇化过程可见,形式上,“但凡”是同义强化机制影响下形成的并列关系复合词;意义上,“但凡”发生了“总括义>条件义>假设义”的语义演变,诱发语义演变的内部动因是双音化和频率因素,语用推理是“但凡”发生语义演变的外部动因。“但凡”的语义在行域、知域、言域的认知投射,隐喻是“但凡”语义演变的机制之一。此外,“但凡”发生了主观化,功能上呈现出从命题功能向言谈功能的延伸,语义上表现为从客观意义向主观意义的转变,主观化是“但凡”语义演变的重要机制。“但凡”的词汇化从历时角度还原其成词过程,并从总括义和徒劳义两方面深化了对“但”的语义认知,语义演变路径分析呈现了“但凡”的多义模式,对辞典编撰和汉语教学具有一定的参考价值。张秀松在词汇化和语法化过程中的语义演变研究中指出:“总括作用和限定作用总相伴随,那么限定词演变为假设关系连词就完全合乎逻辑。”[2]334“但凡”的语义演变过程与该论点不谋而合,进一步证明了总括、限定、假设之间存在紧密关联和演变规律,本文仅作为个案研究验证了这种关系,未能探及适用于总括、限定、假设关系演变的普遍规律,在未来研究中将进一步深入思考。