书写、复制与文化衍生:宋代印刷与写本的互动 ①基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目《器物、群体、制度:社会学视角下的北宋书法研究》(19YJA760040)阶段性研究成果。

张烁烁(东南大学 艺术学院,江苏 南京 211189)

一、从“写本时代”到“印本时代”文字传播效率的提升

北宋元符年间的杭州学堂上,一次平平常常的考试显得有些不大顺利,以至于出题人不仅觉得羞愧,愿自罚两百文钱引以教训,而且在学生中也传为笑谈:“姚祐元符初为杭州学教授,堂试诸生,《易》题出‘乾为金,坤亦为金,何也?’先是,福建书籍刊本舛错,‘坤为釜’遗二点,故姚误读作金。诸生疑之,因上请,姚复为臆说,而诸生或以诚告,姚取官本视之,果‘釜’也。大惭,曰:‘祐买著福建本!’升堂自罚一直,其不护短如此。”[1]260“坤为釜”成了“坤为金”,“金”“釜”之异显然是因为刻工的刀下之失漏掉了上面的两点,以至于堂试者以曲为直,闹出了这样的笑话。一笑之余,更使我们清晰地看到这个时候印刷本的普及及其带来的问题。

印刷术并非肇自于宋,至于雕版印刷术产生于何时,自宋以后就众说纷纭,先后出现了“东汉说”“晋代说”“六朝说”“隋代说”“唐初说”“唐中说”“唐末说”“五代说”等观点。[2]但目前学术界较为一致的看法是雕版印刷术的产生至迟不晚于唐。唐代雕版印刷物多为民间用量较大之佛经与历书,递于五代,始开创刊刻儒家经典先例,赵宋一朝,响盛已极,《书林清话-叙》亦云:“书籍自唐时镂板以来,至天水一朝,号为极盛。”[1]2

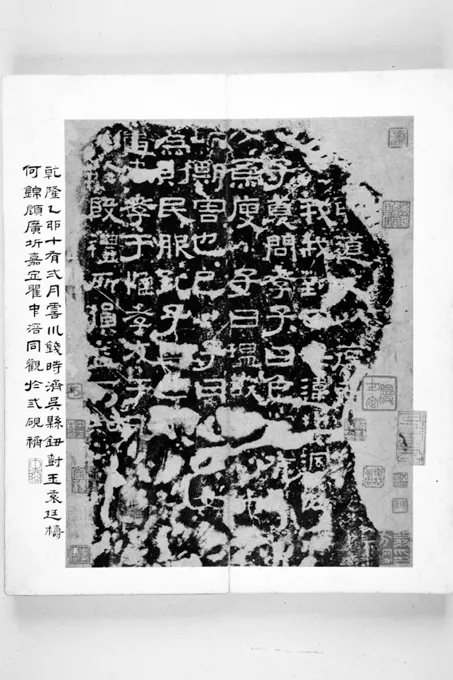

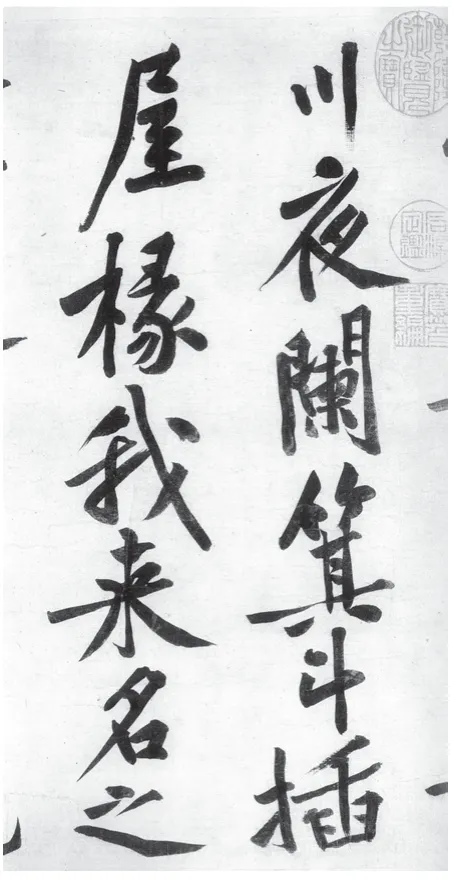

随着宋代印刷业的蓬勃发展,以及天水一朝崇儒右文的政策鼓励,此时期的书籍数量也迅速扩张。北宋景德二年(1005)五月,宋真宗幸临国子监阅书库,问祭酒邢昺“书版几何?”昺曰:“国初不及四千,今十万有余,经、传、义疏悉备。曩时儒生中能具书疏者,百无一二,纵得本而力不能缮写。今版本大备,世庶家藏典籍者多矣,乃儒者逢时之幸也。”[3]国子祭酒在答上之中,不仅生动指出:以往儒生虽粗具儒书,但以经传为大略,而至于解释经传的注疏,则“百无一二”,其根本原因在于人工誊抄的效率低下,不仅书疏难得,而且“纵得本而力不能缮写”,只能陷于忍痛割爱、以经传为先的两难。然而最终话锋一转,指向了“今版本大备”“儒者之幸”的天朝春风上,自然,“上喜”(图1)。

苏轼更是把这样漫卷诗书喜欲狂的心情比作“贫儿暴富”,[4]感叹今日之际,也不免抚首往昔:

余犹见老儒先生,自言其少时,欲求《史记》《汉书》而不可得。幸而得之,皆手自书,日夜诵读,惟恐不及。近岁,市人转相摹刻诸子、百家之书,日传万纸,学者之于书,多且易致如此。[5]

从“一书难求”到“日传万纸”,这显然是一场由技术革命伸延而来的文化革命。而宋朝经过唐、五代的技术积累,也终于突破了“物质第一性”的根本制约从而实现技术生产的自由。“物质方面,产生于汉代的造纸术,经过魏晋南北朝的不断完善改造,到了唐代,纸的质地已明显提高;笔和墨在经过漫长的演进后,至唐发展得亦已相当成熟。此外,捶拓、印花、印章等技术的成熟和完善为雕版印刷术的出现提供了技术方面的保障。”[6]身逢其时的苏轼也不免感叹“今人以竹为纸,亦古所无有也”。[7]这样“古所无有”的时代特征,甚至成为后代藏书家品鉴宋版书的审美标准:“南北宋刻本,纸质罗纹不同。字画刻手古劲而雅,墨气香淡,纸色苍润,展卷便有惊人之处。所谓墨香纸润,香雅古劲,宋刻之妙尽之矣”。[8]墨香纸润、纸墨相发、点画古劲,显然,技术本身也在印刷书籍的摩挲展读中成为一种审美。此外,加之宋代崇儒右文的国策激励,士大夫更是视镂版刊书为“播文德于有载,传世教于无穷”[9]之煌煌大业。甚至,这也成了考核地方官员政绩的标准:“以校雠刻书为美绩”,[10]进而影响到官署衙门的职员配置:“在隋唐,几乎官署衙门里都配备善写楷书的书记或写经生。但到了宋代,手抄书籍大多为印刷所替代,书记或写经生之类的职员就大为削减甚至不再配置了。”[11]62自此,在中国书籍发展史中,“写本时代”一跃而跨入“印本时代”,一时四海之内校雠镌镂、书业昌炽,郁郁乎文,猗欤盛哉!

而书籍从“写本”大规模转变为“印本”的影响因素中,除印刷术具有“日传万纸”的便利外,从经济成本而言,也要划算得多:以每千字而言,刻工成本还不足抄工一半。所以,伴随着印刷业迅速兴起的,同样还有相关的“书客”群体。这些人在巨大的利润召唤下,统筹着书籍印刷所需的编辑、写工、刻工、书坊主等一系列商业出版相关环节,既客观上推动了印刷业的发展及图书的传播,有时也会在厚利面前铤而走险:苏轼任杭州地方官时,福建泉州商人在杭州翻刻《夹注华严经》等书,运往朝鲜等地贩卖,获得厚利而被禁止。[12]

随着印刷业如火如荼的发展,文字的传播速度也大大提升。朱弁在《曲洧旧闻》中记载:“东坡诗文,落笔辄为人传诵。”[13]205而文字传播速度的加快,又反过来助推了文人声名的传播。并且伴随着传播速度加快的,也必定是更广远的传播范围,元祐四年冬(1089),苏辙出使契丹时,就惊讶于“逢见胡人问大苏”,[14]苏轼诗文不仅不胫而走契丹,更使高丽掀起了专学东坡的风气:“拟策进归中御府,文章传世带方州。”[15]然而,任何技术的发展都是双刃剑,也正是因为印刷术的发展促进了传播效率的提升,文字的影响力让人震惊的同时又不得不提防,苏轼也因言获罪。攻击者认为“轼所为讥讽文字传于人者甚众”。[16]同样是印刷术的助推,险些使苏轼“断送老头皮”的“乌台诗案”来临了。这显然影响了他对印本的态度,元祐末年当再有人致信想要刊刻其诗文时,苏轼立即谢绝:

钱塘诗皆率然信笔,一一烦收录,祗以暴其短尔。某方病市人逐于利,好刊某拙文,欲毁其板,矧欲更令人刊耶![17]1574

然而这毕竟已经挡不住“印本时代”的滚滚洪流了(图2):

图2 (宋)《东坡集》杭州刊本 日本内阁文库藏本

是时朝廷虽尝禁止,赏钱增至八十万,禁愈严而其传愈多,往往以多相夸。[13]205

二、文字职能的分化使书写的“正字”功能由“石经”向印本转渡

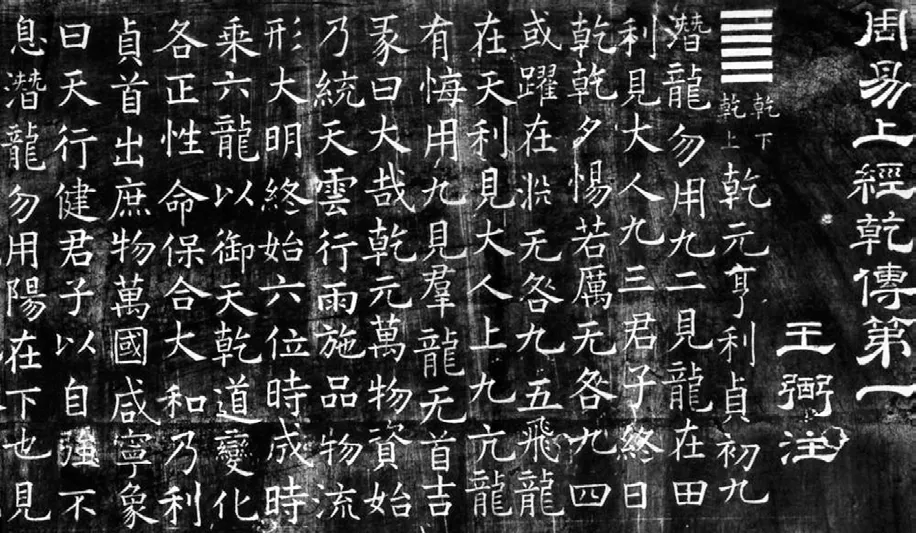

显然,印本快速、广泛、高效的传播,使以往“写本时代”手写体作为信息传播的实用功能被大大替代,进而促使文字职能实现分化:书写的实用性在某种程度上让渡给了印刷体;而非实用的艺术性、文字“普及化”之外的“个性化”被得到强调。然而,无论在写本时代还是印本时代,书籍在文化传播中首先都会面临一个至关重要的问题:文字的准确度。文字的错讹不仅影响阅读,更影响知识传播的意涵表达、造成信息的扭曲与误读,而不利于教化的实施甚至动摇国本。篇首考场发生的小故事就为我们说明了这一点。针对这个问题,在写本时代,由于书籍生产与传播的主要途径是人工抄写,那么,抄本的规范性与权威性则主要靠官方法定文本的“石经”来作为约束与参照,勒文刊石以为正典。这种主要功能为“正定文字”的石经传统,最早可以追溯到东汉灵帝熹平年间蔡邕主持的《熹平石经》(图3):

图3 (宋)宋拓本熹平石经残石 故宫博物院藏

邕以经籍去圣久远,文字多谬,俗儒穿凿,疑误后学。熹平四年,乃与五官中郎将堂溪典、光禄大夫杨赐、谏议大夫马日磾、议郎张训、韩说、太史令单飏等,奏求正定六经文字。灵帝许之,邕乃自书丹于碑,使工镌刻立于太学门外。于是后儒晚学,咸取正焉。及碑始立,其观视及摹写者,车乘日千余辆,填塞街陌。[18]1990

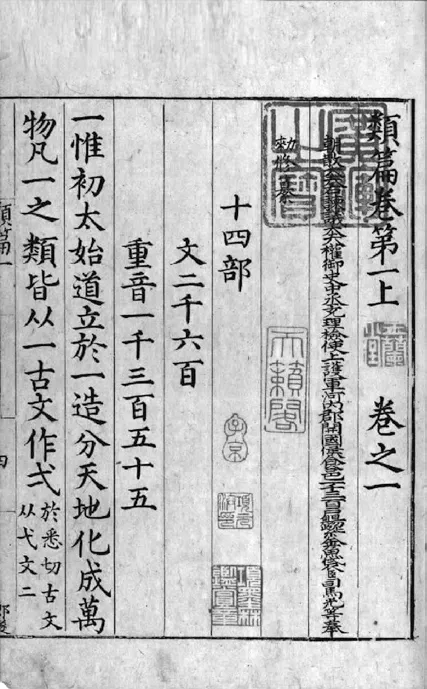

蔡邕在上书中不仅指出在社会信息流通中“文字多谬”“疑误后学”的现实处境,更明确表达了石经校误订伪、“正定文字”的刊刻初衷。其效果是明显的:随着“及碑始立”“车乘日千”的观视与摹写,“后生晚学,咸取正焉”。[18]1990随着《熹平石经》对“正定文字”功能的开创,国家对社会通行文字的规范,也一直借由石经传统来实现。接下来相继出现了:三国魏齐王曹芳正始二年的《正始石经》、唐文宗开成年间的《开成石经》(图4)、五代后蜀宰相毋昭裔主持刊刻的《广政石经》。值得注意的是,随着晚唐五代印刷术的兴起对以往社会文字传播方式的巨大冲击,宋代虽然有宋仁宗时期的《嘉祐石经》和南宋高宗手书的《绍兴石经》,然而其在“正定文字”的社会功效上比之前代则大打折扣,这也同样预示着继“石经”之后,“正定文字”的功能媒介将迎来一次潜在转移:

图4 (清)开成石经拓片 现藏西安碑林博物馆

(后唐明宗)长兴三年二月,中书门下奏:“请依五经文字刻九经印版,敕令国子监集博士儒徒,将西京石经本,各以所业本经,广为抄写,仔细看读。然后顾召能雕字匠人,各部随帙刊刻印版,广颁天下,如诸色人等要写经书,并须依所印敕本,不得更使杂本交错。”[19]

仔细留意可以发现,这里颁行天下用来“不得使杂本交错”的敕本刻经是“印版”而不是之前石经传播的“拓片”,甚至在石经向版刻转换的过程中,书写者也可能是同一批人:“书写石经《周易》的孙逢吉,还做过毋昭裔主持的《文选》《初学记》《白氏六帖》等书的版刻书手。”[20]38这都表现出五代时期相对于李唐“仅仅承认石经才是唯一的权威”[21]而言,媒介控制的某种松动。所以,在印刷时代的大潮下,“宋仁宗立石经的命令没有最终完成,只有《孝经》一篇刊刻完成”[22]也就显得不足为奇了。

这种“正字”功能由石经拓本向版刻印本转换的趋势,也表现为宋代对官修字书的重视。宋以前鲜有专门的官修字书,即政府意志在先而非成书后献上。这一官修字书的汉字规范体系首先是借由重订《说文解字》展开的,进而以重修《玉篇》《类篇》(图5)为补充逐渐构建起宋代官修字书的基本标准,其不仅可视为“正字”功能由石经向版刻的介质转换,而且也实现了文字规范与印刷术的成功合流。这种由官修字书所示范和规定的正统文字,在印刷术的推行下不仅得到了广泛传播,同时也借由官方政治权力得到巩固:“历代官方运用政治权力、通过教育与考试制度规定在某些场合必须使用”,[23]所以,“从总体上来看,宋代以后俗字的使用有不断下降的趋势”。[24]

图5 (宋)景钞宋刊大字本《类篇》(台北故宫博物院藏)

印本的广泛刊行,不仅遏制了俗字的使用,而且助推甚至钳制了汉字的稳定。汉字字体由篆至楷的发展演变一直是以实用性的趋便为根本动因,而随着印刷术在实用功能上对人工抄写的替代,催迫汉字字体演变的这一动因显然不再如“写本时代”那样强劲,而这一时期恰恰处于汉字演变的楷书形态。[25]从某种程度上说,正是这种约束导致了字体演变的停滞,进而影响到楷书字体的定型。而楷书定型,又反向助推着雕版印刷的发展,从而使两者形成内在互文,以至于印刷术越发达,这一汉字的稳定性就越强:“宋代以后,由于印刷业的发达以及科举考试对文字写法的要求的严格化,字形不断趋向稳定。到了近代,随着印刷业的进一步发展以及新式学校教育的兴起和普及,这种趋势就更加明显了。”[26]

也正是由于这一“正定文字”的介质由石经向版刻的转换,加之一字之失,便疑误后学的顾虑,宋代对书籍刊刻的文字规范相当严格,进而大大促进了宋代校雠学的发展。而自宋初开端的这一情景也有据可查:

议者以为,前代经史皆以纸素传写,虽有舛误,然尚可参雠。至五代,官始用墨版摹《六经》,诚欲一其文字,使学者不惑。至太宗朝,又摹印司马迁、班固、范晔诸史,与《六经》皆传,于是世之写本悉不用。然墨版讹驳,初不是正,而后学者更无他本可以刊验。……《前汉书》官本差舛,请行刊正。……至是改旧摹板,以从新校。[27]

时议者不仅向我们清楚展现了至太宗朝,由于印刷术的逐渐普及,“世之写本悉不用”的文字传播境况,而且指出了“墨版讹驳,初不是正”的现实问题。勘本正源,甚至涉及赵宋的文教之基,这一问题显然引起了政府的高度重视,从官刻本严格的校勘付版程序上即可见一斑:“北宋以昭文馆、史馆、集贤院为三馆,太宗于崇文院增设秘阁;三馆秘阁合称馆阁,既是国家藏书机构,更有博学鸿儒担任馆职,从事图书之整理、校勘、修纂等工作,馆阁对专书整理完善,始交付国子监镂版刊行。”[28]这一“正定文字”的校雠风气进而影响到书籍的收藏,藏书家不仅拥书自雄且多精于校勘,而且版本精确的印本比之以往的抄本更受欢迎。所以标举“正版”自然也成了书商吸引顾客的广告:“杭州刻本《抱朴子》牌记称:‘校正刊行,的无一字差讹’……四川刻本《六家文选》牌记,亦不约而同宣称:‘精加校正,绝无舛误’。”[29]可见文字无误、版本精确已经是人们对书籍阅读及收藏的重要诉求。

而另一方面,随着印刷术的普及对信息传播效率的大大提升,其“日传万纸”的传播能力也开始使政府不得不提防。我们来看这样一组颇有意味的数据,《宋史·艺文志》载:

宋初有书万余卷……太祖、太宗、真宗三朝,三千三百二十七部,三万九千一百四十二卷。次仁、英两朝一千四百七十二部,八千四百四十六卷。次神、哲、徽、钦四朝,一千九百六部,二万六千二百八十九卷。[30]

它不仅清晰地向我们展示了由于印刷业的大兴,从宋初至真宗朝书籍突增的事实,而且也不经意为我们呈现了真宗之后书籍数量又递减的反常现象。这很大程度上与政府对印本图书的监控、禁版、销毁有关。对于印版图书流布渐广又不加管控的危害,至和二年(1055)五月,欧阳修在上奏的《论雕印文字札子》里就痛陈其要:

臣伏见朝廷累有指挥禁止雕印文字,非不严切,而近日雕板尤多……而雕印之人不知事体,窃恐流布渐广,传入虏中,大于朝廷不便。及更有其余文字,非后学所须,或不足为人师法者,并在编集,有误学徒。臣今欲乞明降指挥下开封府,访求板本焚毁,及止绝书铺,今后如有不经官司详定,妄行雕印文集,并不得货卖。许书铺及诸色人陈告,支与赏钱二百贯文,以犯事人家财充,其雕版及货卖之人,并行严断,所贵可以止绝者,今取进止。[31]

上奏中不仅建议对“大为朝廷不便”之书与“不足为师法者”等有误学徒的书予以访求销毁,并且强调了之后印本书籍在雕印之前需经政府审查,如有妄印及售卖者,即“止绝书铺”“罚钱两百贯文”并将之奖励给举报者,其管控力度及惩罚措施不可谓不大。然而,厚利之下实难禁绝,元祐四年(1089),苏辙出使契丹时,不仅惊愕于乃父乃兄的文集早已在异国广为流布,而且再次提醒朝廷这是关系朝廷得失、军国利害的大事,建议政府加大对印刷出版的严格监督与管控。

三、书写实用性的松绑为宋代书法“尚意”提供发展空间

印本的普及对书写在文字传播实用性上的松绑,也为以往拘囿于实用性社会通用准则中的书写个性腾出了发展空间。而汉字的实用性要求主要体现在两个方面:“一是作为语言符号应用于记录时,要求汉字一步步简化;另一是作为语言符号书写时,要求把字的笔画写得方便、快捷、通俗、易识,直截了当,交代清楚。”[32]前一种功能诉求也构成了汉字字体演变的发展动力,其与印刷之间的关系前文已经述及。而后一种汉字实用性所指向的:快捷、通俗、易识等功能导向,同样引导着版刻文字向工整化、规范化、简易化方向迈进。在印本时代的大规模复制中,文化产品的风格统一自然成为印刷质量的重要保障:“多位书手、刻工通力合作时,在工期有所限制的情况下,为了追求风格统一,甚至要在开工以前对书手和刻工进行统一集训。”[20]166在这种情况下,个性化的书写显然影响刻工的刊刻效率,而由书写的趋便性转向刊刻技术的趋便性也势所必然,所以,删繁就简的技术简化与牺牲个性、强调共性的文字风格日益成为版刻文字的基本原则和演变规律。这种实用性立场甚至影响到印本书籍对于书体的取用:“欧体笔画与笔画之间的粘连最多,比留有间隙的颜、柳体自然减少了奏刀次数。”[20]169因而欧体字在工匠那里显然更受欢迎。版刻文字以牺牲书写随意性为代价而对实用性的极致追求,必然导致汉字字形规范化、几何化、美术化、程式化模式的形成,从而相悖于汉字书写个性化的艺术表现而成为汉字实用美学的代表。而程式化字体不仅极大提高了雕版印刷的效率,并且助推了汉字书写在真正意义上的符号化定型。版刻文字复制的高度程式化逐渐成为一种汉字符号,而书籍刊刻则是符号的重复使用,这一特征被雷德侯称为汉字的“模件化”。[33]

这显然有悖于汉字书写的艺术规律,公共符号的形成也反向助推着自然书写对公共符号的反叛和对个性符号的推崇,因而一味追求平整、规范、通俗的书写甚至被讥为“印刷体”,与此标准相似的“馆阁体”就饱受诟病,启功就曾说:“‘馆阁体’就是写得跟印刷体一样的字。”[34]以实用性为导向的版刻文字不仅逐渐在发展过程中走向板结僵化,而且,这种实用性也大大限制了书写个性的发展。所以,印本对汉字实用性的承担及对写本实用性的松绑,不仅为书写者超然于实用性之上的艺术发挥提供自由空间;而且也以日趋僵化的汉字传播召唤着一场活泼生动、个性鲜明的书写运动的蓬勃兴起。

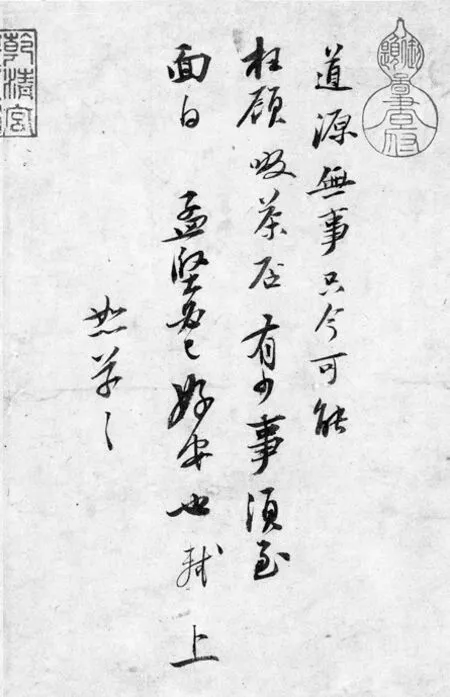

“尚意书风”应运而生。文字工具属性的弱化与其自然属性的强化,是同一问题的两个方面。所以,书写“实用性”的王纲解纽,同时预示着个性化的任情肆性。“尚意书风”“正与雕版之效相反,亦甚可怪”,[35]也就何足怪哉。正是由于消解了书写实用性的隐忧,举起“尚意书风”大纛的苏轼不仅认为书写“守骏不如跛”,更是感叹于跃出实用性窠臼而能酣畅表达的快意:“吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也!”(图6)黄庭坚甚至指斥,若没有自我精神的发挥,只是安于实用性的抄写,则简直“一楷书吏耳”而米芾则早在初学书时已认识到“如印版排算”的弊病,从而及时调整了学书方向(图8)。乃至南宋的赵明诚便直截了当地说:“鹗,五代时仕为国子丞,九经印版多其所书,前辈贵重之。余后得此《记》,其笔法盖出欧阳率更,然窘于法度而韵不能高,非名书也。”[37]直言印版多其所书,然而窘与法度终失之于韵的遗憾。

图6 (宋)苏轼《啜茶帖》纸本行书23.2×17.9cm(台北故宫博物院藏)

图7 (宋)黄庭坚《自书松风阁诗卷》(局部)纸本行书32.8×219.2cm(台北故宫博物院藏)

图8 (宋)米芾《伯充帖》纸本行书27.8×39.8cm(台北故宫博物院藏)

除却借汉字实用性解纽而获得的个性发展空间外,对版刻文字中所包孕的“唐法”的反叛,也是“尚意书风”兴起的另一重要原因。宋代版刻书手除极少数为精于书法的士林名公亲自手书上版外,绝大多数书手为从写本时代转化过来的专职抄书的经生。这一职业化群体的书写风格因以往抄写的实用性需要,多以楷书为定制且风格统一,且因巨量的职业抄写而技术烂熟,导致普遍风格的程式化而缺少活泼的自然趣味。这种字形标准的雷同让人甚至惊愕于其守法之严,宋人董逌就说:“后世论书法太严……如此论书,正可谓唐经生等所为字,若尽求于此,虽逸少未必能合也。”[38]131显然觉得经生字的守法至严已经宕出艺术性的书法范畴了。

这种“成法”在经生入版并借助印本的推广后,进一步成为“唐法”的转渡。唐楷以法度森严著称,而经生体更是唐楷的简化与标准化,从而使板结僵化的唐法借由印刷术的推广而成为天下之式。而“‘法’是‘意’的对立面,如追求‘意’的畅达无羁,则势必要反对‘法’的束手束脚”。[39]111宋“尚意”在书法思想史上,正是以“尚法”的反题姿态出现,这也不免有经生刻本的反推之功。所以,苏轼相对于颜真卿的森然法度而言,更看重他的信手自然:“昨日长安安师文出所藏颜鲁工《与定襄郡王书》草数纸,比公他书尤为奇特。信手自然,动有姿态,乃知瓦注贤于黄金,虽公犹未免也。”[17]2178黄庭坚则面对世人对他书法“不工”的指责时,表现出自适其适的不以为然:“往时王定国(巩)道余书不工,书工不工是不足计较事,然余未尝心服。”[40]690其不仅觉得书工不工是不足计较事,而且坚持认为唐代书家弊端正在于“为法度所窘”:“回视欧、虞、褚、薛、徐、沈辈,皆为法度所窘。”[40]685这一目无前贤、指斥唐法的“大逆”之言显然使其平素友人都不免惊愕:“若亲见逸少,又知得于手而应于心,乃轮扁不传之妙,赏会于此,虽欧、虞、褚、薛正须北面尔。自为此论,虽平生翰墨之友,闻之亦抚然瞠若而已。”[39]158其不仅不以功力深厚为美,甚至正以“工”为病:“《道林岳麓寺诗》,字势豪逸,真复奇崛,所恨功巧太深耳”,[40]686从而导向突破“法度”之“意韵”:“笔墨各系其人工拙,要须其韵胜耳,病在此处,笔墨虽工,终不近也”,[40]132最终指向“随人作计终后人,自成一家始逼真”的学书理想。这种对于唐法的反叛有时表现在作书状态的游戏“意足我自足,放笔一戏空”[41]是米芾以戏谑突破法度拘束的文化策略,而且由此也清楚地构建了他“卑唐”的评书标准。[39]208以法为病、以意为尚不仅造成了宋代楷书的式微,[11]57同时助推了宋代行书的崛起。“真书至唐末而衰,行书复起而代之”,而这一崛起也直接与印刷相息:“版刻书法的最早出现,即是以实用为主要目的。与楷书相比,行草书的实用价值较低。因此,行草书在版刻书法作品中较为少见,全书皆以行书锲刻者更是凤毛麟角。”[20]117从某种程度而言,正是印刷术在行草书传播中的缺位,才给了宋代行书发展的有利空间。

除此之外,印刷术的发展同时也形塑了“尚意书风”强调学问的人文内涵。“尚意书风”推重个性的抒发,而个性的抒写若是没有学养的支撑,则难免流于逞才使气的任性涂抹。上文已陈,印刷术对书籍在数量上的大大扩充和质量上的严格把关,恰恰给了士林积学储能以条件,于是博学多闻蔚为风气。这自然给了读书人大大便利,于是苏轼忍不住赞美书:“悦人之耳目而适于用,用之而不弊,取之而不竭,贤不肖之所得各因其才,仁智之所见各随其分,才分不同而求无不获者,惟书乎!”[42]进而提笔而道:“退笔如山不足珍,读书万卷始通神”,[39]128极力强调于书写精勤的功夫之外,学问修养的至关重要。这显然是一种风气,黄庭坚也不乏此类:“士大夫下笔,须使有数万卷书气象,始无俗态。”[38]201并将不读书与俗人画上了等号:“学书要须胸中有道义,又广之以圣哲之学,书乃可贵。若灵府无程,政始笔墨不减元常、逸少,只是俗人耳!”[43]

而“尚意书风”也反过来影响了印本书籍的风格走向:“宋初正楷行欧、柳书,仁宗以后行颜书”,[44]这不能不说与欧阳询、苏轼在仁宗朝以道德人品为尚,而对颜真卿的大肆推重有关:“尤其是经过欧阳修对颜真卿人品的褒扬,使颜氏最终成为宋人的广大教化主。”“在苏轼的推崇之下,颜真卿被抬高到与王羲之双峰并峙的高度。”[39]105“尚意书风”的道德内涵也在印本书籍的传播中,得到了迹化的呼应。

结语

由于突破了隋唐以来的技术制约,以及宋代崇儒右文的政策鼓励,雕版印刷术在宋代得到全面推广。其在对文字的高效复制中对“写本时代”形成颠覆,这种颠覆不仅大大促进了书籍数量的扩张,而且带来了巨大的经济利益。在厚利驱使下,印本书籍广泛传播,在提升文字传播速度的同时拓展了传播范围,“印本时代”文字传播的巨大社会影响力迫使政府加强了对图书出版的管控,从而使印本承担了写本时代借“石经”正字的文字规范职能。文字职能的分化一方面为书写中个人风格突破“规范”提供发挥空间;另一方面,日益僵化的印本范字作为“唐法”的转渡,反向刺激着自然书写运动的兴起。在这种情况下,崇尚自然、强调个性的“尚意书风”应运而生。由于印本书籍种类及数量的大大丰富,宋代形成了崇尚博学多闻的社会风气,“尚意书风”重视学问的人文内涵得到强调。

- 南京艺术学院学报(美术与设计)的其它文章

- 故宫博物院藏《阆苑女仙图》时代考证

- 本期名家 王克震

- 祭祀与生天:宋金墓葬的“香花供养”图像探讨 ①基金项目:国家社科基金项目《汉传佛教造像手印研究》(18CF186)阶段性研究成果。

- 从地下遗存看文明起源中的太阳鸟旋纹与太极图像渊源①基金项目: 甘肃省教育厅优秀研究生“创新之星” 项目《从恐惧宗教到宇宙宗教:道教起源中的信仰演变研究》(2022CXZX-009)阶段性研究成果。

- 史相之相:唐宋书学丛纂所存“笔法谱系”的后世赓续①基金项目:2021 年江苏省博士后科研资助项目(2021K247B)、2022 年教育部产学合作协同育人项目(220604092253455)的阶段性成果。

- “蜀中王维”与“江南王维”

—— 论北宋晚期收藏群体对王维画风的形塑①基金项目:国家社科基金艺术学西部项目《中国传统书画鉴藏心理机制研究:以马远绘画鉴藏为例》(20EF206)阶段性研究成果。