安徽寿县南朱家大圩战国墓发掘简报

武汉大学长江文明考古研究院 安徽省文物考古研究所 寿县文物保护中心

内容提要:2019 年3—7 月,安徽省文物考古研究所等单位对寿县古城西南部的南朱家大圩墓群进行发掘,共计清理战国至汉代时期墓葬61 座。部分战国早期墓葬出土成组的原始瓷、印纹硬陶器等较为典型的越文化因素器物,为研究蔡与越之间的密切关系以及下蔡城等问题提供了重要线索。而战国晚期小型墓葬的发现也充实了寿春城遗址墓地布局的相关认识。

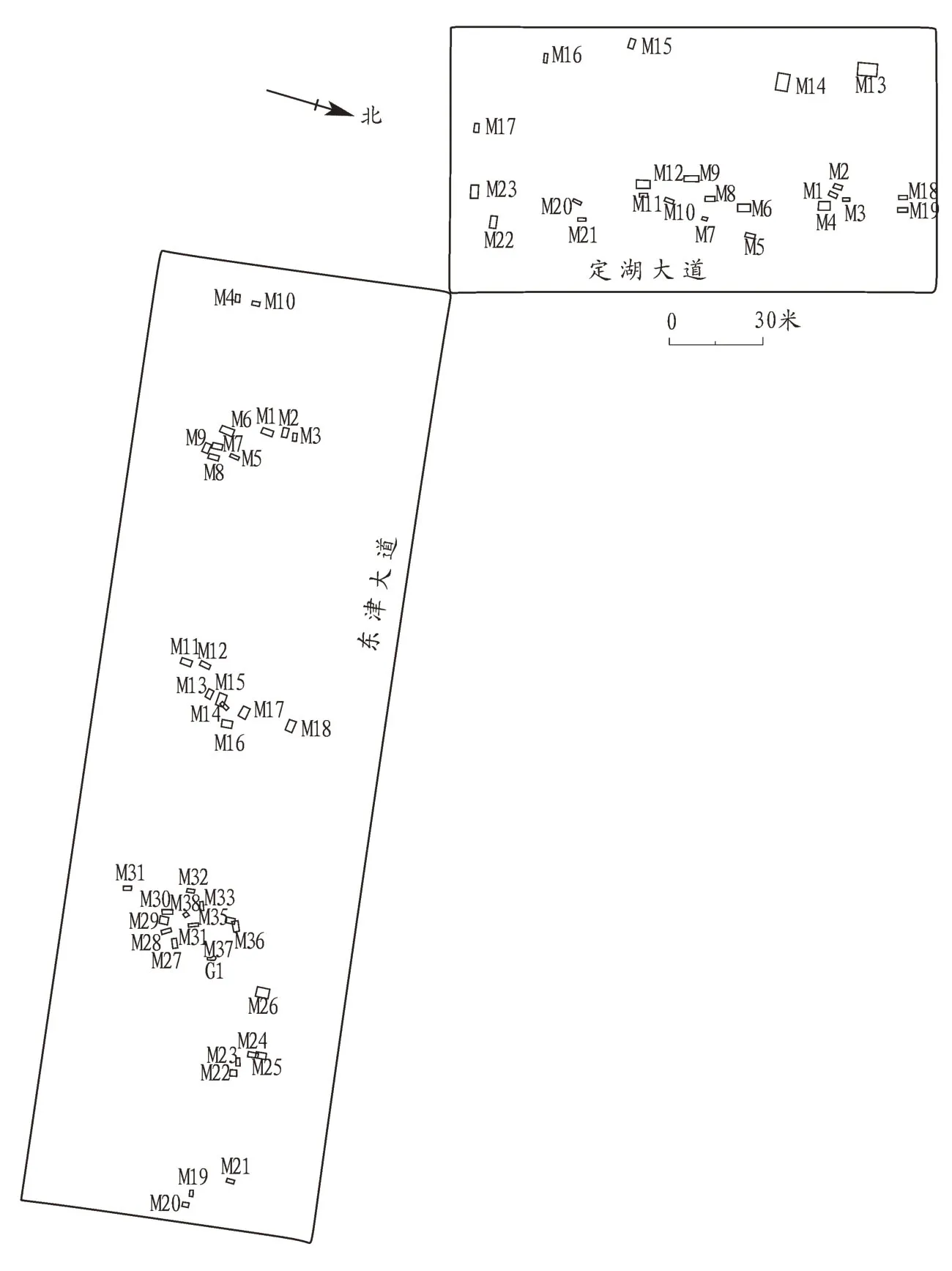

南朱家大圩自然村位于安徽寿县南关村的最南端,其东南侧紧邻寿县至双桥的新河渠大堤,西侧为寿西湖农场,其北侧为“西圈墓地”(图一)。西圈墓地主要分布在米家圩、陶家圩、杨家圩和周家圩等数个自然村,自20 世纪80 年代以来,在农田水利及工程建设取土过程中陆续发现有春秋、战国时期的墓葬[1]。近些年的发掘情况表明,西圈墓地是下蔡时期的重要中等贵族墓葬区[2]。结合1955 年发现的寿县蔡侯墓[3]以及双桥战国墓葬群[4]的情况可知,三者基本相连且呈条带状分布,而这一地处寿春城遗址西部边缘、紧邻寿西湖的狭长地带,其地形地貌为漫坡状的埂台和高地,是寿县城附近最重要的墓葬分布区之一。南朱家大圩墓群即处于北接西圈墓地、西南邻双桥墓群的重要位置上。

图一//寿县南朱家大圩墓群位置示意图

安徽寿县南朱家大圩战国墓群出土遗物

1.原始瓷杯(东津大道M15︰4)

2.青铜矛(东津大道M15︰5)

3.陶鼎(定湖大道M21︰3)

4.陶罐(定湖大道M21︰2)

5.陶盆(定湖大道M21︰1)

6.青铜戈(定湖大道M21︰4)

为配合寿县新城区路网工程的建设,安徽省文物考古研究所联合武汉大学长江文明考古研究院和寿县文物保护中心于2019 年3—7 月对东津大道西段和定湖大道南延段两条道路涉及南朱家大圩墓群区域内的墓葬进行了勘探和抢救性考古发掘工作,共发掘清理战国至汉代墓葬61 座(图二)。考虑到分属不同的配合基建项目,本次发掘的墓葬分别按照东津大道(M1—M38)和定湖大道(M1—M23)进行编号。虽然多数墓葬被后期盗扰和破坏,基本不见随葬品,但也有少量墓葬幸免。现将保存情况较好的5座战国墓葬简报如下。

图二//寿县南朱家大圩墓地墓葬分布平面图

一、东津大道M15

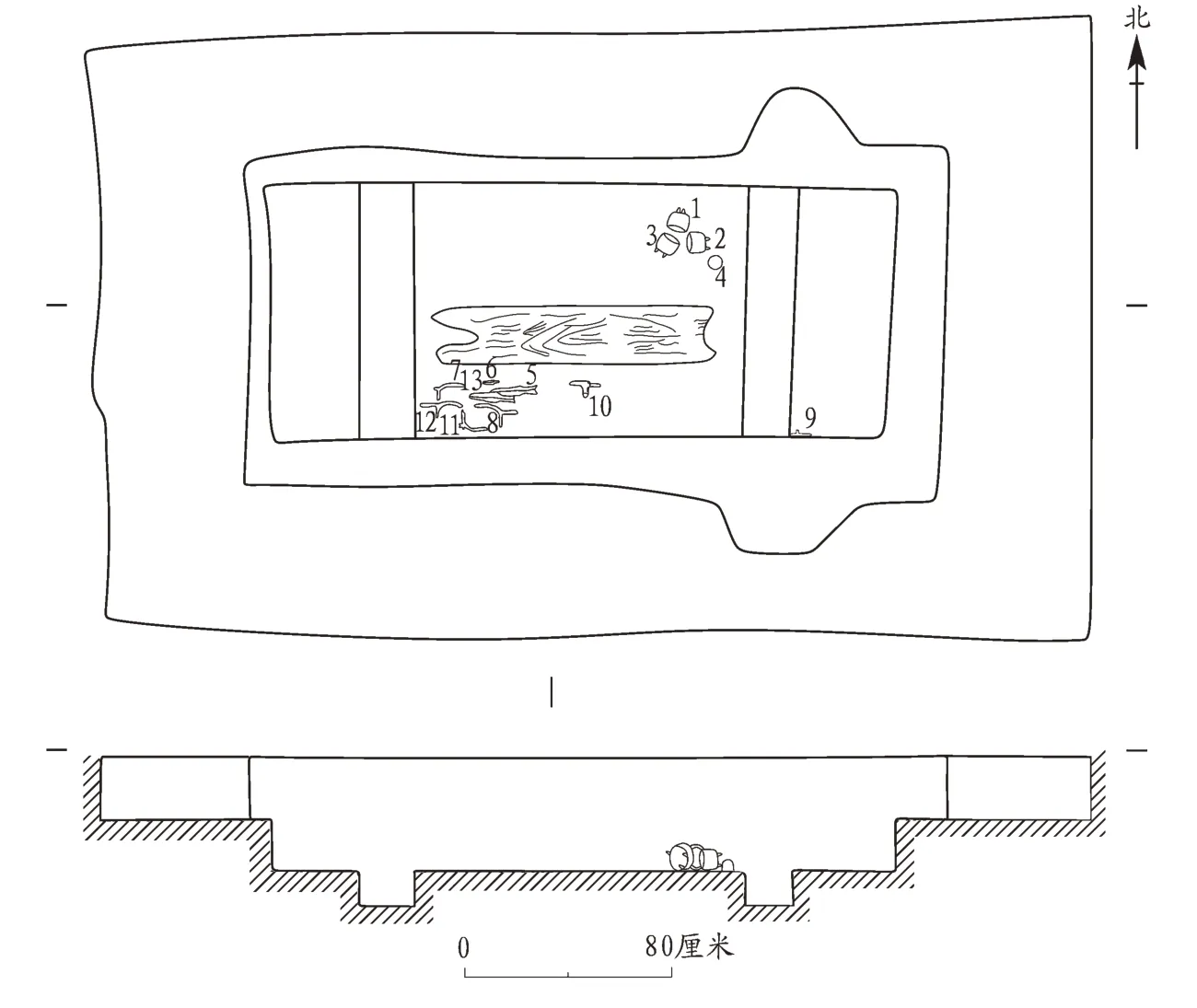

1.墓葬形制

M15 平面呈长方形,竖穴土坑墓。墓向为90°。现存墓口距地表约0.3 米。墓圹长3.43、宽1.93、深约0.26 米。墓壁竖直,无明显修整痕迹。墓内填土为较为致密的黄褐色黏土,并夹杂有灰白色花斑土,近底部发现有青膏泥。墓室底部有东西两道平行枕木凹槽,宽约0.32、深约0.22 米。棺椁结构保存较差,仅在墓室中部残留棺板1 块。未发现人骨遗存(图三)。

图三//东津大道M15平、剖面图

2.随葬品

从清理的情况来看,该墓后期遭严重盗扰,出土随葬品多发现于墓室东北部和西南部。材质主要为原始瓷和铜器,共13件。

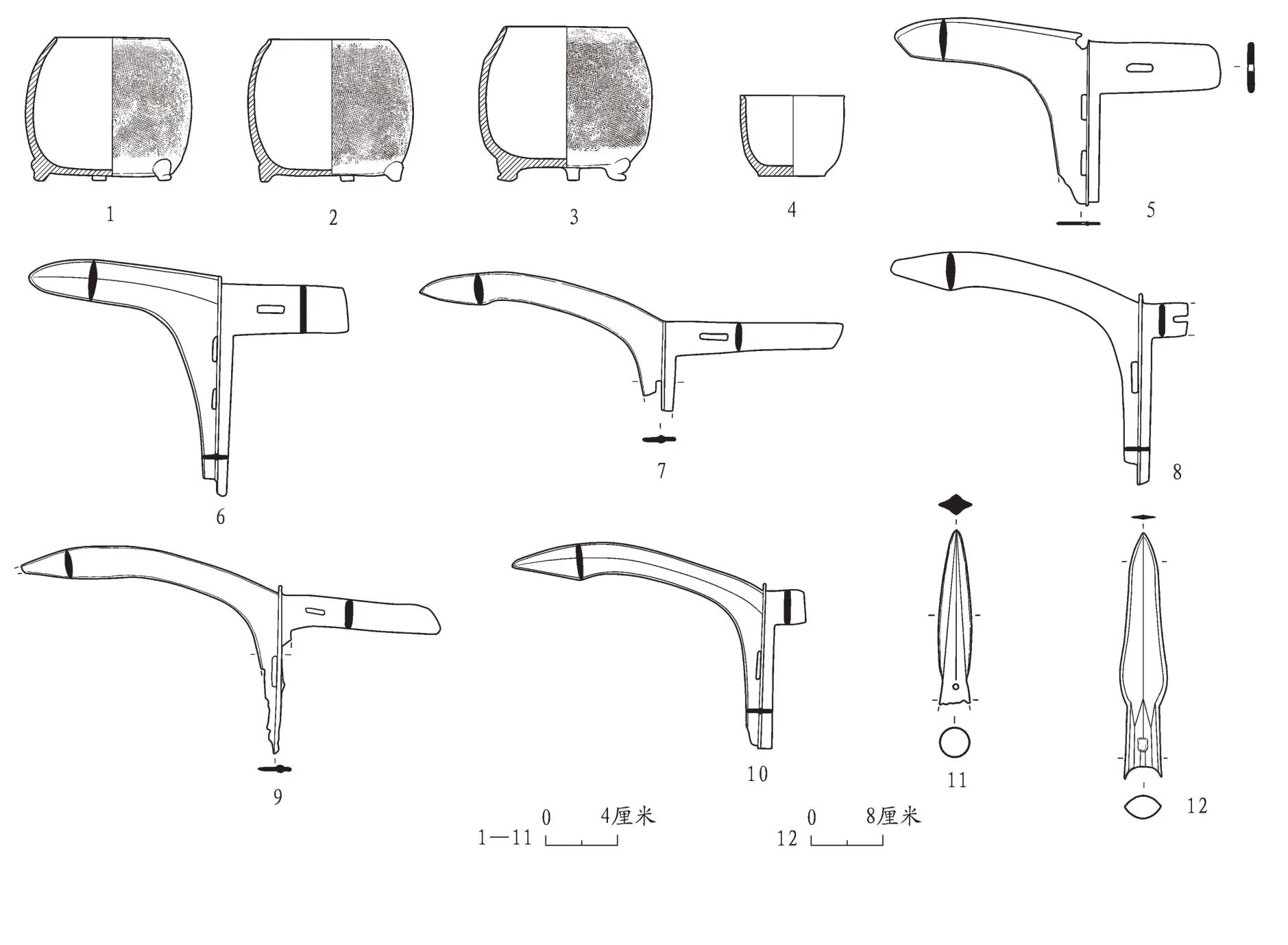

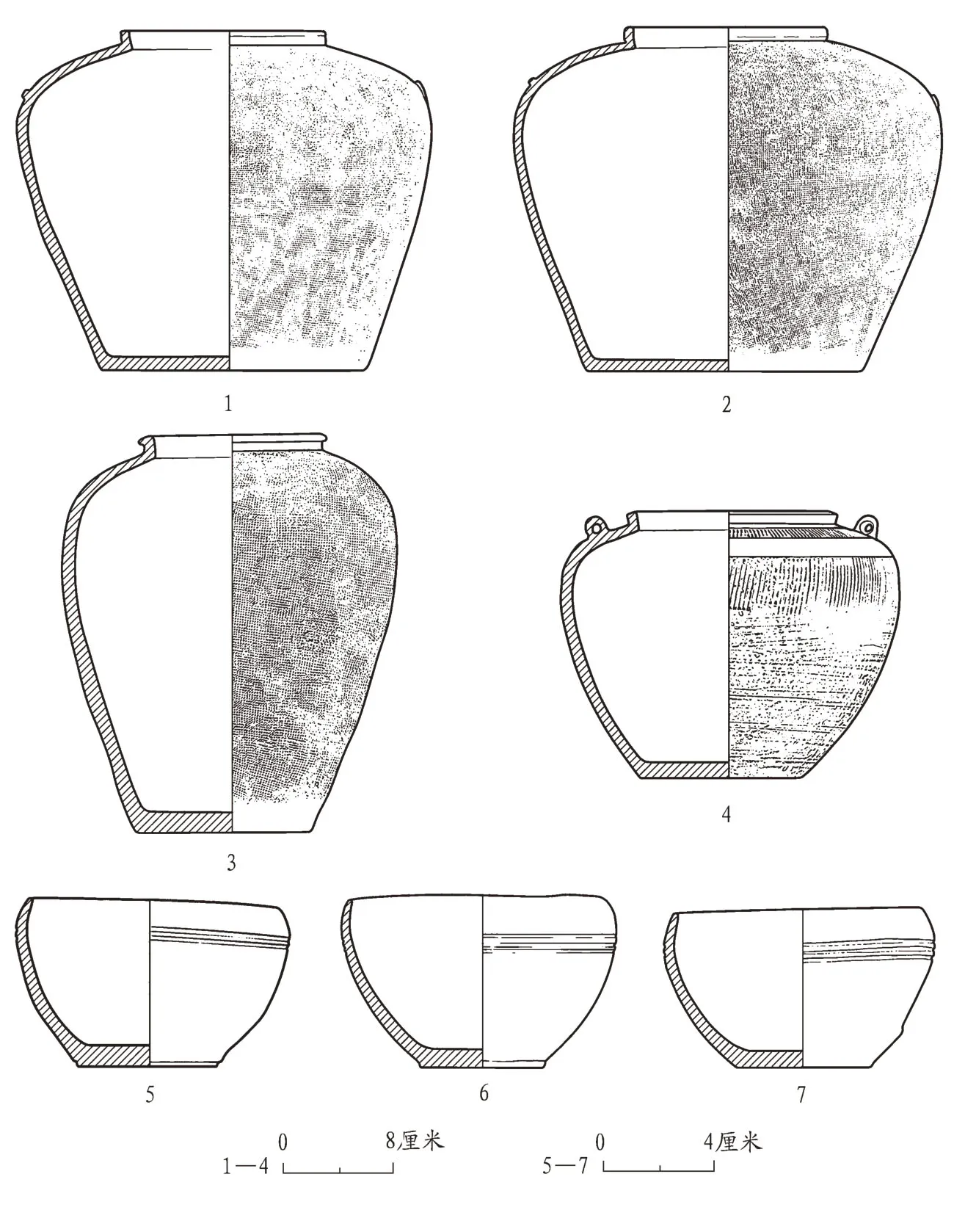

瓷器 共4 件。均为原始瓷,器形为罐和杯。

罐 3 件。为三足小罐,形制基本相同。灰胎。器表均脱釉严重。近口及底部不施釉。敛口,口部微残。圆唇或尖圆唇。弧腹微鼓,平底。底部等距离附三个矮兽蹄形足。器身通体饰模印细方格纹,近底部一周磨痕明显。器身为轮制,三个小足为手工捏制。M15︰1,足与器身捏痕明显。口径6.4、高8 厘米(图四︰1)。M15︰2,器壁内侧指压按窝痕迹明显。口径6.6、高8 厘米(图四︰2)。M15︰3,口部微残。器腹有鼓包、变形现象。口径6.8、高8.6厘米(图四︰3;封二︰1)。

杯 1 件。M15︰4,灰胎。器表脱釉严重。口部微残。直口微侈,尖圆唇。垂腹近直,下腹近底部弧内收,平底。素面。器腹内外壁轮制痕迹明显,底部外壁可见线割痕。口径5.8、底径3.6、高4.5 厘米(图四︰4;封三︰1)。

铜器 共9件。器形为戈、矛与刺。

戈 6件。依形制不同,可分为两型。

A 型 2 件。长条援微上扬,中长胡。直内无刃。通体素面。M15︰9,援上刃及下阑部残,通体锈蚀较严重。长援稍弧曲,前锋圆钝,援身中部略鼓,无脊。长方形内较长,后缘圆弧,中部偏左有一长方形穿。中长胡下端残,胡上中部接侧阑处有两个长方形穿。无上阑。通长18.1、高10.4 厘米;援长10.8、厚0.42 厘米;内长7.2、宽2.8 厘米(图四︰5)。M15︰10,通体锈蚀较严重。中长援稍弧,前锋较尖锐,援身中部起脊。中长内近长方形,后缘近直角,中部偏左有一个长方形穿。长胡中部接侧阑处有两个长方形穿。无上阑,下阑较长。通长19.8、高13.2 厘米;援长10.8、厚0.5 厘米;内长7、宽2.7厘米(图四︰6)。

B 型 4 件。狭长援弧曲上扬,长胡较窄。长内略上翘,有刃。通体素面。模铸。M15︰8,胡中下部与下阑残,通体锈蚀严重。柳叶形援前锋呈尖刀形,偏锋,无脊。扁长方形内较瘦长,后缘呈斜弧状,近侧阑处有一个长方形横穿。胡中部紧临侧阑处残留有一个长方形穿。无上阑。通长23.5、高7.6 厘米。援长13.6、厚0.5 厘米。内长9.8、宽1.4 厘米(图四︰7)。M15︰11,内残,援部锈蚀严重。援前锋较圆钝,偏锋,无脊。残内呈长方形,上残留一个长方形横穿。长胡较窄,中部接侧阑处有一个长方形穿。上阑微残,下阑呈长方形,较长。残长18.6、高13 厘米;援长14、厚0.52 厘米;内残长2.5、宽2 厘米(图四︰8)。M15︰12,胡中下部与侧阑残,通体锈蚀严重。援前锋呈尖刀形,微残,偏锋,无脊。长方形扁平内较长,近阑处有一个长方形横穿。长胡中部紧靠侧阑处残存有一个长方形穿。上阑微残。残长23.4、残高11.6 厘米;援残长14.6、厚0.4 厘米;内长8.8、宽1.6 厘米(图四︰9)。M15︰7,侧阑部残,通体锈蚀严重。援前锋为尖刀形,偏锋,中部起脊。长方形扁平内,残存较短,有断痕。长胡中部接侧阑处有一个长方形穿。上阑微残,下阑较短。通长16.3、高11.7 厘米;援长14、厚0.4厘米;内残长2.2、宽2厘米(图四︰10)。

矛 2 件。形制、尺寸相同,皆锈蚀较严重。矛体较宽大,棱脊凸显,两叶较宽长,叶末端圆弧内收。两刃前聚,尖锋呈三角形。近椭圆骹中空,内残留有部分木柲朽屑。骹部两面均饰蕉叶纹。其上各有两个对称的兽面形浮雕,锈蚀严重,纹饰无法仔细辨识。骹銎口呈半圆弧形。模铸。M15︰5,通长27.2 厘米,脊长19.2、厚1.2 厘米,骹直径4、长约8 厘米(图四︰12;封三︰2)。

刺 1 件。M15︰6,残损和腐蚀较严重。双叶细长,呈弧形。下端圆收,中部起凸脊。圆筒形骹,下部残,上有一对圆形小穿。残长9.4厘米(图四︰11)。

图四//东津大道M15出土器物

二、东津大道M17

1.墓葬形制

M17 平面近长方形,竖穴土坑。墓向为90°。现存墓口距地表约0.35 米。墓圹长3.06、宽1.24、深约0.28 米。墓壁竖直,壁面较粗糙,无明显修整痕迹。墓内填土为比较致密的黄褐色黏土,并夹杂有灰白色花斑土。墓底较平坦,近底部发现有少量青膏泥。棺椁朽痕不甚明显,亦未发现人骨遗存(图五)。

图五//东津大道M17平、剖面图

2.随葬品

该墓葬后期盗扰较为严重,残余随葬品主要集中在墓室西部。共8 件,可分为陶器、瓷器和铜器三类。其中铜镜无法提取。

陶器 共3 件。均为印纹硬陶,器形为罐和坛。

罐 2 件。形态基本一致。直口微侈,方唇,溜肩,斜腹内收至底,平底。口部以下通体拍印细小方格纹,肩腹交接处贴附两个对称细泥条桥形假耳,近底部纹饰抹痕较为明显。M17︰1,方唇微外凸。陶色呈橙红色,烧成温度不高。口径15、最大腹径30.4、底径18.3、高24.8 厘米(图六︰1)。M17︰5,肩及上腹部呈灰色,下腹及底部呈红褐色。口径14.4、最大腹径31.2、底径20、高25.2 厘米(图六︰2)。

坛 1 件。M17︰2,直口微侈,尖圆唇,卷沿外翻,短束颈,溜肩,垂弧腹,下腹弧收至底,平底。颈部以下通体拍印细小方格纹,近底部纹饰抹痕较为明显。器形制作较为规整,仅腹部有少量因烧造形成的鼓包。口径13.8、最大腹径24.6、底径12.5、高29.2厘米(图六︰3)。

瓷器 共4 件。均为原始青瓷。器形为瓿和碗。

瓿 1 件。M17︰3,灰褐色胎,器表青釉脱落较为严重。直口微侈,方唇,圆肩,弧鼓腹,下腹内收至底,平底。肩部和上腹部各饰一周竖向条形瓦楞纹,肩上置对称两个桥形耳,器耳两侧饰水波纹。器表下腹有数周不规则类似凹弦纹,应为快轮制作的刮削痕。口径15.2、最大腹径24.8、底径11.8、高19.2 厘米(图六︰4)。

碗 3 件。灰褐色胎,器内外壁均施青灰色釉,均脱落较为严重。形态基本一致。直口微敛,尖圆唇,斜弧腹较深,平底。近口部饰三至四道瓦楞纹,内壁有较为明显的螺旋纹。M17︰6,下腹接底部有略变形。口径9.1、底径5.1、高6.2 厘米(图六︰5)。M17︰7,口部微变形,器内壁及外底部有烧结现象。口径9.8、底径4.6、高6.3 厘米(图六︰6)。M17︰8,下腹近底部有制作时不规整留下的凸棱。口径9、底径4.8、高5.8厘米(图六︰7)。

图六//东津大道M17出土器物

三、东津大道M18

1.墓葬形制

M18 平面为长方形,竖穴土坑。方向298°。现存墓口距地表约0.28 米。墓圹长4.16、宽2.36、深0.6 米。墓壁竖直,壁面较粗糙。填土为较为致密的黄褐色花土。有东西并列两道枕木凹槽,宽约28.6、深约8.6 厘米。未发现葬具和人骨痕迹(图七)。

图七//东津大道M18平、剖面图

2.随葬品

该墓亦后期盗扰严重,残余随葬品集中出土于墓室西端。共6 件。可分为陶器和瓷器两类。

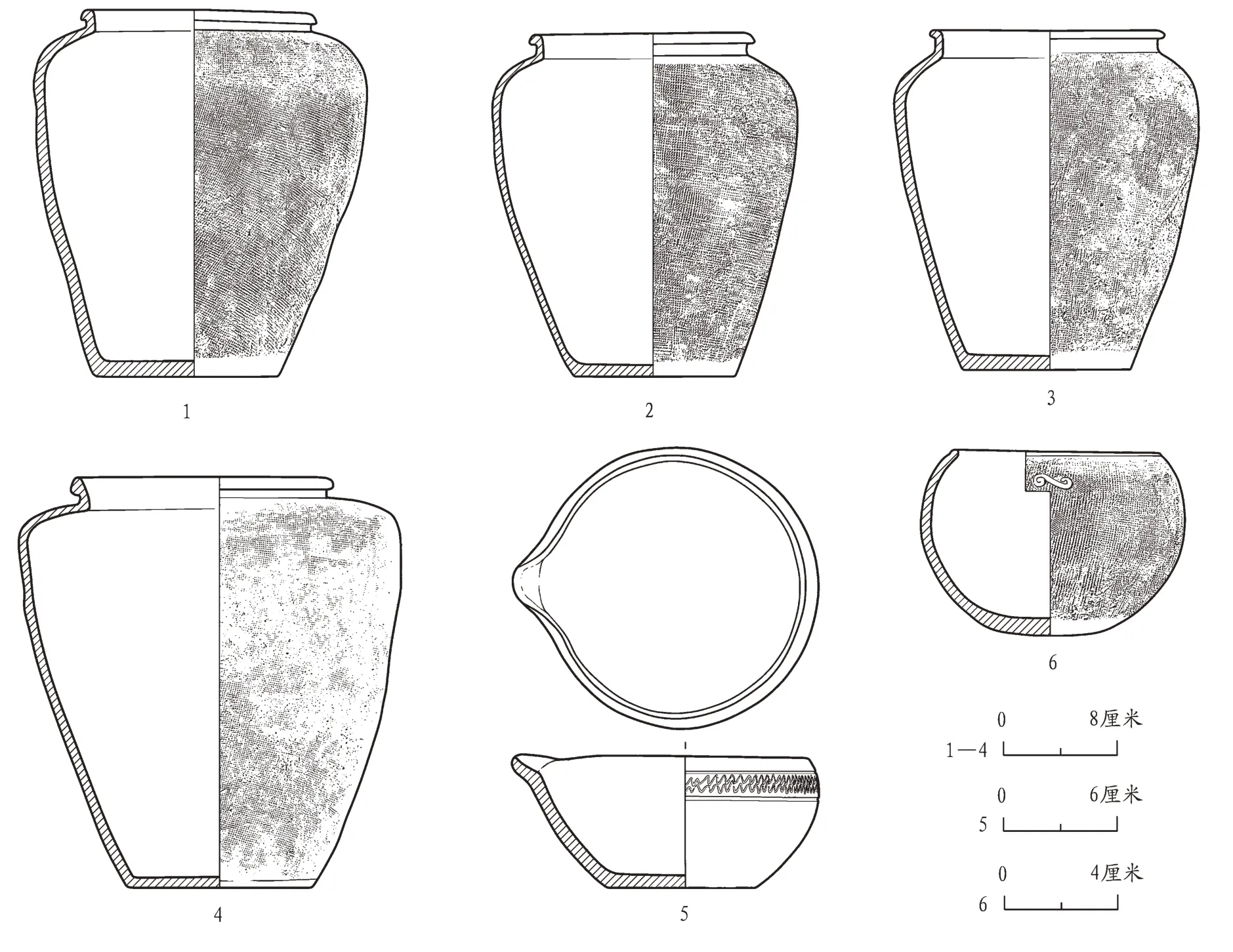

陶器 共5 件。均为印纹硬陶器。器形为坛和钵。

坛 4 件。形态及大小稍有不同。直口微敞,尖圆唇,卷沿外翻,矮束颈,圆肩,斜腹,下腹内收至底,平底。器表通体饰拍印细小方格纹,近底部纹饰抹痕较为明显。M18︰1,灰褐色。保存较完整,仅口部微残。器腹有少量因烧造形成的鼓包。口径16.8、最大腹径24、底径13、高26 厘米(图八︰1;封二︰2)。M18︰3,灰褐色。内壁有指压按窝痕。口径12、最大腹径22、底径11.6、高24.8厘米(图八︰2)。M18︰4,红褐色。圆肩近溜。口径16.8、最大腹径22、底径12、高24.8厘米(图八︰3;封二︰3)。M18︰2,红褐色。口沿接肩处有变形。圆肩近鼓。胎壁较薄。口径18.8、底径13.2、最大腹径27.2、高29.2 厘米(图八︰4;封二︰4)。

钵 1 件。M18︰5,灰褐色胎。敛口,尖圆唇,圆弧腹,圜底。口沿外侧有一道凹槽。通体拍印细小方格纹。近口部贴附两个“∽”形对称细泥条装饰。口径7.4、最大腹径9.4、高7.4厘米(图八︰6;封二︰5)。

原始瓷匜 1 件。M18︰6,为复原器。灰胎,内外壁均施青灰色釉,脱釉较为严重。敛口,方唇,斜弧腹,平底。俯视口部近圆形,一侧小弧形流微上翘。近口部饰一周由两条凹弦纹夹水波纹纹饰带。器底线割痕迹明显。口径14、底径8.1、高7.2厘米(图八︰5;封二︰6)。

图八//东津大道M18出土器物

四、东津大道M28

1.墓葬形制

M28 平面呈长方形,竖穴土坑墓。方向326°。现存墓口距离地表约0.3 米。墓圹长2.82、宽1.45、深约0.75 米。墓壁竖直,无明显修整痕迹。墓内填土为比较致密的灰褐色黏土,并夹杂有灰白色花斑土。近底部发现有青膏泥,厚度约为0.15 米。未发现棺椁痕迹和人骨遗存(图九)。

图九//东津大道M28平、剖面图

2.随葬品

该墓未被盗扰,共出土随葬品4 件,均为陶器。烧制火候较低。器形分别为鼎、壶、盆和豆。

鼎 M28︰2,夹砂红陶。直口,方唇,平折沿,垂腹较浅,圜底近平。底部接三个锥柱状足,鼎足横截面呈椭圆形。通体素面。口径17.3、高13.3 厘米(图一〇︰4)。

壶 M28︰1,泥质灰陶。直口,方唇,高束颈,斜溜肩,弧腹内收,圈足较高。近口部饰一道凹弦纹,肩部饰两道凹弦纹。口径11、最大腹径16、圈足底径9.4、高25.6厘米(图一〇︰3)。

盆 M28︰4,泥质灰陶。器体稍有变形。敞口,斜折沿,方唇,斜直腹内收至底,小平底。素面。口径20.6、底径4.9、高9.3厘米(图一〇︰1)。

豆 M28︰3,泥质灰陶。器体稍有变形。豆盘敞口,尖唇,斜弧腹较浅,圜底近平。豆柄空心,手制痕迹明显。圈足较小,呈喇叭状,方唇。豆盘直径13.2、圈足底径6.3、高11.5厘米(图一〇︰2)。

图一〇//东津大道M28出土器物

五、定湖大道M21

1.墓葬形制

M21 平面为长方形,竖穴土坑。方向4°。现存墓口距地表约0.35 米。墓圹长2.96、宽1.5、深0.92 米。墓壁竖直,壁面较粗糙。填土为比较致密的黄褐色黏土。墓底较平坦。未发现葬具和人骨痕迹(图一一)。

图一一//定湖大道M21平、剖面图

2.随葬品

该墓未被盗扰,共出土随葬品5 件。可分为陶器和铜器两类。

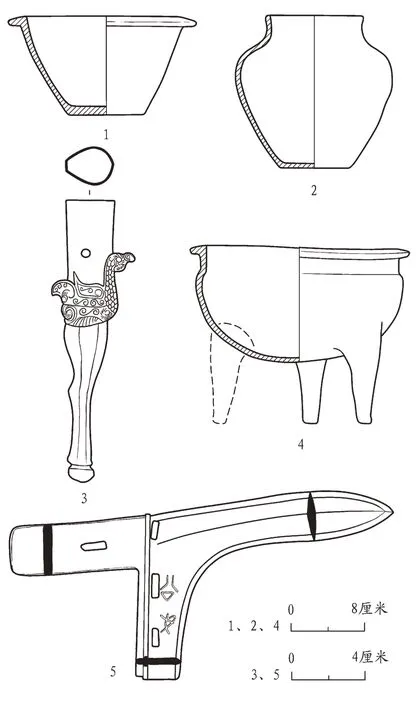

陶器 共3 件。器形分别为鼎、罐和盆。

鼎 1 件。M21︰3,夹砂红褐陶。烧制火候较低。直口,方唇,折沿近平,束颈,浅弧腹,圜底。下腹部接三个锥柱状足,鼎足横截面近圆形,足尖微外撇。素面。口径24、高19.6 厘米(图一二︰4;封三︰3)。

罐 1 件。M21︰2,夹砂灰褐陶。烧制火候较低。直口,方唇,束颈较高,圆溜肩,斜腹内收至底,小平底。素面。口径10.8、最大腹径17.2、底径7.6、高16.8厘米(图一二︰2;封三︰4)。

盆 1 件。M21︰1,泥质灰陶。敞口,斜平折沿,尖圆唇,斜直腹较深,小平底。沿面有两道凹槽。素面。口径20.8、底径8.4、高10.8 厘米(图一二︰1;封三︰5)。

铜器 共2 件。器形分别为戈和鐏,二者由一根髹漆木柲相连,实为一件兵器组合。

戈 M21︰4,通体锈蚀较严重。援身宽扁稍弧曲上扬,三角形刃前聚成尖峰,援身两面均起脊。上刃与内相接处有一个长方形穿。内呈长方形,较长,近中部有一个长方形穿。中长胡近侧阑处有两个长方形穿。上阑与下阑均有残缺。模铸,内的上下缘及后缘铸缝明显。胡背面有篆刻铭文“公戈”二字。通长21.2、高10.4 厘米;援长13.6、厚0.42 厘米;内长7.4、宽2.8 厘米(图一二︰5;封三︰6)。

鐏 M21︰5,上部作扁圆形直筒,下体变窄,中下部有弯曲,足下端出阶。鐏体上部有两个圆形对穿。穿以下为浮雕龙凤纹装饰,其中,一侧龙首高昂,龙身紧附鐏体,龙身饰鳞片纹,龙尾饰卷曲绹索纹;另一侧,凤首鸟喙横出,双翅紧抱鐏体,翅上饰卷云纹,其下似有一小兽,双目圆睁,兽体饰云纹,兽腿饰绹索纹。模铸。高15.6 厘米(图一二︰3;封底)。

图一二//定湖大道M21出土器物

六、结语

这批墓葬均未出土有明确纪年的随葬品,故其年代只能根据器物形制和组合特征进行类比判断。分而言之如下:东津大道M15 被后期盗扰,原始瓷杯M15︰4 与浙江德清亭子桥窑址A 型杯T204③︰8[5]及安徽当涂陶庄D1M1︰26[6]形制相近;敛口罐M15︰1与浙江安吉笔架山D131M5︰9[7]及江苏无锡鸿山邱承墩D7M1︰780[8]同类型器形制相似。亭子桥窑址的年代上限不超过战国初期,下限可能已接近战国中期,主体年代应为战国早期,笔架山D131M5 的年代约为春战之际,陶庄D1M1 及邱承墩D7M1 的年代约为战国早期。此外,该墓所出数量较多的铜戈,参考井中伟的研究,其形制特征也属于春秋晚期至战国早期的风格[9]。综上,东津大道M15 的年代应为战国早期。

东津大道M17 亦被后期盗扰。原始瓷瓿M17︰3 形制与德清亭子桥窑址T304③︰7[10]器形相似。3 件原始瓷碗的形制基本相同,其与德清亭子桥窑址T503④︰6[11]器形相似。印纹硬陶坛M17︰2 的形制介乎于浙江德清独仓山D9︰7[12]与浙江安吉笔架山D130M1︰13[13]之间。根据陈元甫对印纹硬陶坛形制演变规律的研究[14],该墓所出器物应为战国时期特征。2 件印纹硬陶罐的形制基本相同,其通体拍印细小方格纹的装饰风格属战国时期。综合上述情况分析,东津大道M17 的年代也应为战国早期。

东津大道M18 也被后期盗扰。该墓所出4 件印纹硬陶坛的形制基本相同,均为深腹、短直颈、折肩明显、口径大于底径、器身拍印细小方格纹。根据付琳的研究,此种形制的坛已无春秋时期同类器特征,时代当为战国时期[15]。敛口钵M18︰5 的纹饰及贴塑风格与浙江安吉笔架山敛口罐D130M1︰9[16]的相同。原始瓷匜M18︰6 与德清亭子桥T304③︰32[17]器形相近。综合以上几点分析,东津大道M18 的年代应为战国早期。

定湖大道M21 为南北向小型墓,未被盗扰。该墓所出陶鼎M21︰3 素面、无耳,平折沿且已出现束颈,器腹较深,与江苏句容鹅毛岗土墩墓出土同类陶鼎[18]对比来看,其形制特征明显较晚,参照刘建国对江苏土墩墓的分期[19]可知,其时代约为春秋晚期至战国早期。该墓所出铜戈,直内、有胡,形制与寿县蔡侯墓:34.1 相近,时代应相当。综合墓葬形制及随葬品风格判断,其时代应为春战之际。东津大道M28 所出陶鼎仍系江南地区特征,其与江苏六合县和仁老虎洼东周墓所出陶鼎[20]形制相近,具有春秋晚期风格。陶豆M28︰3 浅盘、豆柄圈足的形制与湖北江陵九店M267︰6[21]的风格相近,时代约为春战之际。

以东津大道M15、M17、M18 为代表的战国早期墓葬均为东西向长方形竖穴土坑墓,无墓道,无封土,其随葬品中清一色的原始瓷和印纹硬陶器昭示其墓主身份应为长江下游人群,但其棺椁及青膏泥的使用应是受到了楚文化的影响。以东津大道M28、定湖大道M21 为代表的春战之际墓葬均为南北向长方形竖穴土坑墓,亦无墓道和封土,其墓主身份应为蔡人。随葬品中夹砂陶鼎为江南地区西周至春秋晚期墓葬中最为常见的一类夹砂陶器[22],而泥质陶壶、陶豆和陶盆则应为楚文化因素。这批战国早期墓葬的发现为探讨东周时期楚、蔡、吴、越之间的文化交流与融合提供了重要材料,也从考古发现的角度揭示出蔡迁州来、越灭吴后接管其国领地的历史事实。

安徽寿县南朱家大圩战国墓群出土遗物

1.原始瓷罐(东津大道M15︰3)

2.印纹硬陶坛(东津大道M18︰1)

3.印纹硬陶坛(东津大道M18︰4)

4.印纹硬陶坛(东津大道M18︰2)

5.印纹硬陶钵(东津大道M18︰5)

6.原始瓷匜(东津大道M18︰6)

(附记:本次发掘项目负责人为张义中;发掘人员有蔡波涛、见鑫、文尹、宋帅、李军、葛澜卿;绘图人员有李光辉、王雨、王艳、米广悦;摄影人员高凡、见鑫。)

执 笔:蔡波涛 陈代玉