邦交正常化以来的中日学术交流

唐永亮 王振涛

摘 要:中日邦交正常化已过半个世纪,其间伴随着国际政治格局的变动和中日两国国内状况的变化,两国政治关系在波动中前行,而包括学术交流在内的文化交流成为促进双方沟通和相互理解的重要桥梁。以日本研究为切入点,以邦交正常化以来中日学术交流的主体和重要事件为抓手,尝试分析中日学术交流的过程、特征及作用,或为构建新时代中日关系提供一个视角。

关键词:学术交流;中日关系;主体性;智库

中图分类号:G25;D829 文献标识码:A文章编号:1004-2458-(2023)02-0049-12

DOI:10.14156/j.cnki.rbwtyj.2023.02.005

2023年是《中日和平友好条约》签订45周年,两国进入历史发展的十字路口,回望历史是为照亮未来发展的道路。学术界从经济、外交角度回顾与展望两国邦交历史的著述比较丰富,但从学术交流角度加以梳理的成果并不充分①。本文以日本研究为切入点,以中日邦交正常化以来中日学术交流的主体和重要事件为抓手,尝试分析中日学术交流的特征及作用,为构建新时代中日关系提供一个视角。

一、概念厘定

所谓“学术”指的是“较为专门、系统的学问”,而“交流”一词在《辞海》中有两层含义:一是交错地流淌;二是彼此把自己有的供给对方。作为两者结合的“学术交流”则是指不同国家、团体或个人相互交换学术知识、经验和方法,以促进相互理解、互学互鉴。其中,国与国的学术交流,尤其是人文学术交流更为复杂,其与跨国文化交流、跨国民间交流和文化外交存在错综复杂的关系,有必要厘清跨国学术交流与这三者间的关系,以明确其内涵。

跨国学术交流与跨国文化交流是被包含与包含的关系。跨国文化交流是不同国家间“人与人之间的文化流动”[1]526,周一良认为其具有双向性和选择性特征。也就是说,一方面“在总的时空范围内,中外的

文化交流总是有来有往的”[2]2;另一方面“在经济文化上先进国家吸引和影响后进国家”[2]5。跨国学术交流属于专业性文化交流的一种,具有文化交流的共通特征,但相比音乐、电影、文学、艺术、体育等文化形式通过作品、行为等直击人们心灵,诉诸情感、审美的共享与共鳴,跨国学术交流更具主体性立场,也就是说科研人员往往在学术交流中持有本国问题意识和知识产权意识,且因科学研究是相对真理和绝对真理的辩证统一,故跨国学术交流中也不免会有学术争论。

跨国学术交流与跨国民间交流既有区别又有联系。宋成有将中日间的交流渠道分为官方、民间和半官半民三种[3]。跨国民间交流是指与政府没有直接关系的民间人士或团体间开展的跨国交流活动,其内涵丰富,非官方的团体或个人间开展的跨国学术交流也属于民间交流范畴。但是,相较其他跨国民间交流活动,跨国学术交流因主体是学术团体或学者,其往往会通过直接或间接的渠道发挥面向政府的智库功能,且这一功能在进入21世纪后表现得越来越明显,对促进中日关系发展发挥了积极作用。

跨国学术交流与文化外交也关系密切。文化外交是指以传播、交流与沟通文化为主要内容而展开的外交。具体而言,“文化外交是指政府或非政府组织以教育和文化交流、人员往来、艺术表演和展示、文化产品和贸易等手段,促进国家与民众间的理解与信任,以及构建国际形象与提升国家软实力的一种有效外交形式。”[4]而跨国学术交流因具有超国界性,且从20世纪20年代开始国际竞争逐渐表现为各国综合实力的比拼,故跨国学术交流也逐渐被视为一种传播文化、思想与价值观的外交手段,成为文化外交的重要组成部分。但是,相比文化外交的其他形式,跨国学术交流更具专业性。

总之,国际学术交流具有主体性、互动性和专业性特征,是双边、多边关系中一种特殊的交流方式。本文将从国际学术交流的这三个特征出发,探讨邦交正常化以来中日两国围绕日本研究展开学术交流的历程、特点与作用。

二、邦交正常化以来日本研究学术交流的发展历程

中华人民共和国成立后,虽加入了以苏联为首的社会主义阵营,但并未拒绝与世界上爱好和平的国家开展友好往来,依然重视与周边邻国的关系。1952年,周恩来总理提出“民间先行、以民促官”的人民外交思想,不断扩大与日本在贸易、渔业、文化、体育、和平事业、日侨问题等方面的民间交往活动。这一时期,松村谦三、川崎秀二、古井喜实、田川诚一、池田大作等日本社会各界人士都“以实际行动贯彻个人信念”[5],不仅推动中日经济和文化交流,“在疏通两国政府与执政党间的政见方面,也发挥自民党政权的对华管道机能”[6],间接为恢复中日邦交正常化做出了贡献。

1972年,中日两国政府发表《中日联合声明》,宣布结束敌对状态,实现邦交正常化。此后,“中日交流逐渐呈现官民并举的新局面”[7]28,包括学术交流在内的交流活动日益活跃。依据不同时期学术交流的特征与趋势,大致可将两国邦交正常化以来围绕日本研究的中日学术交流分为三个时期,即恢复期(1972—2000年)、发展期(2000—2010年)和深化期(2010—2022年)。

(一)1972—2000年:日本研究学术交流的恢复

1963年12月,时任政协全国委员会名誉主席毛泽东发出“加强研究外国工作”的指示,在国务院批准下,辽宁大学、南开大学、吉林大学、东北师范大学、河北大学在1964年相继成立日本研究所(室),成为中华人民共和国成立以来最早成立的成建制专业日本研究机构[8]。

中日邦交正常化以后,随着两国政治关系的转圜,围绕日本研究的学术交流逐渐步入正轨。1978年邓小平访日后,中国兴起了一股“日本热”,“不仅向日本派遣许多视察团,而且邀请众多日本专家前来中国”[7]28,两国关系进入“蜜月期”。即便在接下来的十年间两国关系时有摩擦,但围绕日本研究的学术交流不仅没有受到根本影响,反而朝着不断扩大规模和加深层次的方向发展。

从20世纪50年代开始,吴廷璆、周一良、邹有恒等学者利用马克思主义史学理论和方法,发表诸多高水平的学术论文(代表性成果有吴廷璆著《大化改新前后日本的社会性质问题》《明治维新与维新政权》《明治维新与资产阶级革命》等,周一良著《日本“明治维新”前后的农民运动》《关于明治维新的几个问题》《日本近代史分期兼及日本帝国主义的性质》等,邹有恒著《1837年日本大盐平八郎起义失败及历史意义》《日本长州藩天保改革的性质和意义》等。),为新中国的日本研究打下了坚实基础。20世纪70年代以后,他们的弟子成为中国日本研究的中坚力量,也是新中国成立后培养的第一代日本研究学者。但是,中日学术交流的长时间停顿,导致这批学者很难获得一手史料和日本最新研究成果,发展面临瓶颈。在中日恢复邦交后,日本派遣专家和学者来到中国讲学,教授中国学人日本研究的最新理论和方法,并资助中国研究者赴日本学习。20世纪70年代末天津社会科学院日本史讲习班、北京大学日本近现代史研究班、辽宁大学日本史研修班、“大平班”(1979年12月,时任日本首相大平正芳访问中国,为加强日中文化教育交流,代表日本与中国签订文化交流协定,决定在北京语言学院(北京语言大学前身)举办“全国日语教师培训班”,被中日教育界称为“大平班”,由日本国际交流基金派遣日方专家来华授课并提供图书资料。“大平班”实施5年,每年招收120名大學日语教师,总共培训了大约600名学员,他们成为中国日语教师的中坚力量。鉴于“大平班”取得的良好反响,中国教育部与日本国际交流基金在1985年9月合作创建北京日本学研究中心,地点设在北京外国语大学。)等先后成立,尤其是1985年成立的北京日本学研究中心,利用“中日合作与共同培养”(“中日合作与共同培养”主要表现在日本国际交流基金参与北京日本学研究中心共同实施运营,日本不仅派遣日方学者来华和负责招收赴日研究生,而且提供经费,支持中心运营、出版各种刊物,捐赠图书和器材。参见:北京日本学研究センター事業[EB/OL].(2021-08)[2021-12-20].https://www.jpf.go.jp/j/project/intel/study/support/bj/.)的教学方式,至今已培养1 500余名研究生及进修学员(根据对北京外国语大学日本学研究中心彭卫宁老师的采访。),为中国日本研究的可持续发展奠定了人才基础。

这一时期,中国学者开始大量翻译日本和其他国家关于日本研究的最新成果,譬如《日本的修史与史学》以及多卷《国外史学动态》等,在邪马台国、大化改新、明治维新、日本法西斯、军国主义、侵华战争、战后改革等研究领域,中国学者也取得了丰硕业绩[9],引起了日本学界关注。1988-1990年,日本六兴出版社陆续出版由中国学者编著的13卷本《东亚视野中的日本历史》(分别是:沈仁安『倭国と東アジア』,王金林『奈良文化と唐文化』,張玉祥『織豊政権と東アジア』,任鴻章『近世日本と日中貿易』,王家驊『日中儒教の比較』,呂万和『明治維新と中国』,周啓乾『明治の経済発展と中国』,馬家駿、湯重南『日中近代化の比較』,俞辛焞『孫文の革命運動と日本』,万峰『日本ファシズムの興亡』,沈才彬『天皇と中国皇帝』,易顕石『日本の大陸政策と中国東北』,武安隆、熊達雲『中国人の日本研究史』。),得到日本学者肯定,日本历史学会也出版评论专刊。例如,家永三郎说:“中国人怎样看日本历史,许多日本人几乎不知道。通过中国的日本史研究者的这套丛书,可以知晓中国人眼中的日本历史观,这无疑对于仅以日本人的眼光看待日本历史的我们会以极大的启发。”远山茂树也指出:“最近10年间,中国的日本史研究发展惊人,出现了两国间活泼的学术交流成果。丛书的研究者中也有我的友人,让我颇受感动的是他们谦虚地学习日本学界(研究)成果的真挚态度和站在历史大潮前坚持尖锐且率直批判的态度。”[10]

倘若中国学者的著述只被日本学者视为一种域外视角,那么中日两国学者联合举办国际学术研讨会和共同研究,则标志着中日学术交流进入到一个新发展阶段,双方可以同台竞技,切磋交流。1988年,中国日本史学会、北京大学日本研究中心、中国国际文化交流中心在北京大学举办“中日大化改新学术研讨会”。研讨会得到日方参会学者一致好评。门胁祯二说:“中国代表团成员的报告非常丰富,大大超出了我们的想象。我们了解了中国方面关于阶级问题和社会性质、政治史、外交、思想等,以及其他个别问题上的研究动向和观点。”鬼头清明也说道:“我来中国之前,一直对能否开好这次研讨会抱怀疑态度。在日本学者看来,搞日本史,特别是古代史,只有我们日本人最有发言权,作为外国人的中国学者,能够和日本学者进行对谈吗?……经过三天的研讨,我的疑惧消除了,而且从中日学者的报告中,受到了很多启发。中日学者从不同角度对大化改新进行探究,是很有启发性的。希望这样的研讨会能继续召开。”[11]另外,1996年,周一良、中西进等数位中日学者合著10卷本《中日文化交流史大系》,成为两国学术合作与交流的象征性事件。周一良在序言中指出:“每卷都是中日两国学者合写,各自从不同侧面阐述本卷主题。用这种密切配合分工合作的方式书写文化交流史,恐怕还是本书首创。各个作者所提出的问题或互有联系,或各自独立,其间并不要求整齐划一,而是百花齐放,起到交流作用。”[12]

这一时期中日关于日本研究的学术交流呈现如下特点:(1)知识流动的非对称性。从人员交流上看,这一时期在日本研究领域,日本学者无疑居于“师”的位置,学问流动呈日本向中国流动强于中国向日本流动的态势。(2)中国这时的学术交流,特别是在20世纪七八十年代尚未形成全面的真正对话局面,“大多还停留在交换观点、互通信息的层面,通过合作研究取得共识的成果相对较少,各说各话的现象较为普遍”。90年代以后这种状况有了较大改善,在历史研究、日本式经营、现代化研究等方面中日学界形成了共鸣和交流。(3)这一时期在与日本学者的交流过程中,中国学界的日本研究水平得到明显提高。不仅方法上日益多元,资料上不断丰富,质量和水平也逐步提升,基于强烈中国问题意识而形成的研究成果纷纷涌现,仅就思想史研究而言,出现了将思想史研究与翻译史研究、国际关系研究、大众传播学研究相结合的诸多跨学科研究成果[13]。

(二)2000—2010年:日本研究学术交流的发展

进入21世纪,伴随冷战后国际形势的持续变化、大国关系的调整以及中日两国国内形势的变化,中日关系也“从原来的‘友谊第一到‘实务交流,最终陷入‘政冷经热的状态”[14],小泉纯一郎参拜靖国神社更使中日关系降至冰点。而与之相对,两国学术交流却呈继续上升和扩大态势。中国经济的高速增长为包括日本研究在内的学术研究提供了充足的经济保障,对外开放的深化进一步助推国际学术交流规模的扩大,中日之间“各种形式的交流与合作远超以往的任何时期”[15]11。这一时期围绕日本研究的中日学术交流出现以下亮点:

第一,智库交流活跃。中国社会科学院日本研究所、中国国际问题研究所、上海国际问题研究院等学术型智库在这一时期表现活跃,与日本的学术研究机构、基金会或财团、政府部门、新闻媒体等保持密切交流关系,并在联合研究、信息共享、举办会议等方面做出了富有成效的工作,在促进中日关系健康稳定发展方面做出了贡献。譬如,2004年,中国社会科学院日本研究所和日本松下政经塾于北京人民大会堂共同举办“21世纪中日经济合作与展望”国际学术研讨会。中日两国政治家、企业家、专家学者等百余人,就中日关系与经贸合作、东亚经济共同体等议题进行了热烈讨论。另外,在2000-2008年间,中国社会科学院日本研究所与日本冈崎研究所共同举办了五届“中日安全对话研讨会”,中日两方轮流举办,就历史问题、中日安全、战略关系、东海问题、日本政局与中日政治关系、东亚区域合作等议题展开深入研讨。时任日本研究所所长蒋立峰在第四次会议致辞中指出:“近年来中日关系发展总体态势良好,这与中日两国学者的坦率交流和共同努力是分不开的,中日安全对话学术研讨会这一模式及其成果也发挥了积极作用。”[16]

第二,中日合作研究取得明显进展。历史问题是日本与亚洲近邻改善关系绕不开的一个问题。1995年,根据时任日本首相村山富市提议,日本政府开始实施以亚洲邻国为主要对象的“和平交流计划”,其中一环是中日之间开展共同历史研究。即日方在东京日中友好会馆设立“日中历史研究中心”,中方在中国社会科学院设立“中日历史研究中心”,双方以课题形式开展共同历史研究,并各自将研究成果结集出版。从1998年持续至2004年的这次共同历史研究,虽然中方只是以“协助者”的身份从事研究,但为此后的中日共同研究奠定了坚实基础。2006年12月,根据中日两国领导人之间达成的共识和两国外交部门确定的实施框架,中日两国各选出10位专家学者组成中日共同历史研究委员会,秉持《中日联合声明》《中日和平友好条约》《中日联合宣言》三个政治文件的原则共识,以正视历史和面向未来的精神,对中日2 000多年交往史、近代史和战后60年发展史进行共同研究。两国学者按照双方共同确定的研究框架开展研究,从2006年持续到2009年,成为这一时期中日学术交流的标志性事件。正如日本学者所言,“当中日政治对立激化时,历史对话就成为缓和这种对立的尝试。”[17]步平认为,中日学者虽然在历史发展的必然性和历史事件的偶然性、实证研究和价值判断等方面存在差异,但是共同历史研究为历史认识存在分歧的两国学者提供了阐述各自见解与了解对方观点,以及冷静对话和讨论的平台,而且推动双方在近代日本侵略中国的战争性质和暴行问题上取得共识[18],为在民众间建立跨国的历史认识提供模板,为从政治层面定位中日历史问题提供重要的学术依据[19],为推动新时代中日关系的稳定发展迈出了重要一步。

实际上,早在1982年“中日韩就以当时的历史教科书问题为契机,围绕历史教育开展对话和交流”[20],有效推动了国际性历史教科书与历史教材的撰写,2005年中日韩三国历史学家合著的《东亚三国的近现代史》就是其中重要成果。

这一时期围绕日本研究的中日学术交流呈现如下特点:

第一,从主体性上讲,一批经过专业系统训练的中青年学者展露头角,而且伴随网络化研究资料入手的便利化以及学术交流的广泛开展,中国学人逐渐掌握了最新研究方法和研究资料,能站在国际日本研究的前沿,与国际同行同台对话。譬如,仅就思想研究领域,2010年代中国学界的日本人中国观研究(代表成果有吴光辉:《日本的中國形象》,人民出版社,2010年;诸葛蔚东:《战后日本舆论、学界与中国》,中国社会科学出版社,2003年;刘家鑫:《日本近代知识分子的中国观——中国通代表人物的思想轨迹》,南开大学出版社,2007年;刘林利:《日本大众媒体中的中国形象》,中国传媒大学出版社,2007年;等等。)、现代化思想研究(代表成果有赵德宇:《西学东渐与中日两国的对应——中日西学比较研究》,世界知识出版社,2001年;于桂芬:《西风东渐——中日摄取西方文化的比较研究》,商务印书馆,2001年;刘金才:《町人伦理思想研究:日本近代化动因新论》,北京大学出版社,2001年;刘岳兵:《日本近代儒学研究》,商务印书馆,2003年;李少军:《甲午战争前后中日西学比较研究》,湖北人民出版社,2007年;等等。)、社会思潮研究(代表成果有高增杰主编:《日本的社会思潮与国民情绪》,北京大学出版社,2001年;纪廷许:《现代日本社会与社会思潮》,中国社会科学出版社,2007年;等等。 )等方面的研究成果均处于国际学术前沿位置。

第二,从互动性上讲,中日两国学界的互动性明显增强。一方面,从人员上看,双向流动更趋均衡;另一方面,从学问本身看,前一阶段各说各话的局面明显改观,双方就一些共通性问题开展了各种形式的合作研究,甚至在政府推动下,围绕历史问题开展了持续性共同研究,促进了双方学术界甚至民众的相互理解,并为改善两国关系奠定了知识基础。

第三,从专业性上讲,学术交流进一步深化,交流范围进一步拓展,呈现基础研究与应用研究交叉融合的倾向。除传统的各学科研究领域取得可喜进展外,智库交流在这一时期也崭露头角,通过开展共同研究、学术会议、合作调研等方式,两国智库为促进中日关系健康稳定发展发挥了积极作用。

(三)2010—2022年:日本研究学术交流的拓展期

在进入21世纪以来的中日关系史上,2010年无疑是一个重要节点。首先,以9月7日在钓鱼岛海域发生的日本巡逻船冲撞中国渔船事件为标志,中日关系恶化,而2012年钓鱼岛“国有化”事件又进一步使“中日关系陷入深刻的对立状态”[21]27。其次,中国的国内生产总值(GDP)在2010年首次超过日本,成为世界第二经济大国,其后两国差距进一步拉大,据国际货币基金组织统计,2022年中国的GDP已是日本的4倍,使日本颇受冲击,中日关系迎来所谓“错肩期”。这一时期围绕日本研究的中日学术交流呈现以下亮点:

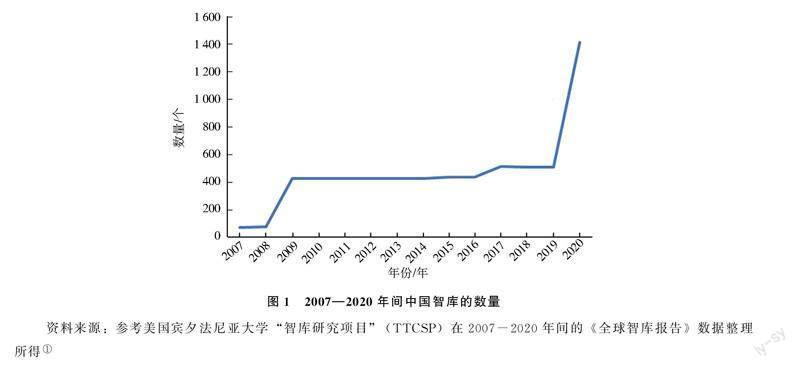

第一,智库成为中日学术交流的重要主体。为贯彻落实国家教育规划纲要和中国共产党十七届六中全会精神,服务国家外交战略、促进教育对外开放,教育部在2011年推出“国别与区域研究培育基地”项目,并在2017年进一步将国别与区域研究上升至国家工程,2021年将其明确为交叉学科类一级学科。截至2019年12月,“教育部已在全国大学范围内正式建立42个区域国别研究中心,以及395个非正式的备案研究中心,总共437个区域国别研究中心。”[22]其中,获得教育部批准立项建设的日本研究中心主要有南开大学日本研究中心、北京外国语大学北京日本学研究中心、浙江工商大学日本研究中心等。如图1所示,中国的智库建设分别在2009年和2020年出现两个高峰期,到2020年已建成1 413个智库,在世界上数量仅次于美国。新的智库机构如雨后春笋般涌现,不仅反映出中国的国别区域研究进入新的历史发展阶段,也表明以智库为载体的“1.5轨”交流在新世纪对外交流中逐渐占据重要地位。

一方面,中日智库积极搭建学术对话平台,加强双方学术交流。其中最为有名的当属“中日双边学术研讨会”。该研讨会始于1985年,每年由中国国际问题研究院和日本国际问题研究所轮流主办,2022年12月6日,双方在线联合举办第36届中日双边学术研讨会,邀请中国社会科学院、中国现代国际关系研究院、上海国际问题研究院、日本经济新闻社、日本学习院大学和《读卖新闻》等中日智库、媒体代表参会,就中日邦交正常化50年来两国交流合作历程、未来发展方向以及地区和国际形势变化进行深入讨论。中日两国学者均认为,加强智库间学术交流对于深化两国间的理解与互信具有积极意义。

另一方面,智库还与传统的日本研究机构、学会一同举办国际学术研讨会。譬如,2018年7月,中国日本史学会、南开大学日本研究院、南开大学世界近现代史研究中心主办,《日本学刊》《世界历史》《历史教学》《外国问题研究》《日本问题研究》《日本研究》等杂志社协办“明治维新与近代世界”国际学术研讨会。日本东京大学、庆应大学、早稻田大学、国际日本文化研究中心、美国维克森林大学、中国社会科学院、北京大学、南开大学、复旦大学等国内外高校、智库百余位知名学者与会。参会者一致认为:“此次明治维新会议是继20世纪80年代中国‘明治维新再探讨之后的一次继往开来的动态梳理、学术传承和创新启航”[23]101,“无疑将对推进国际明治维新研究和日本近现代史研究奉献一束新的成果之花。”[23]102

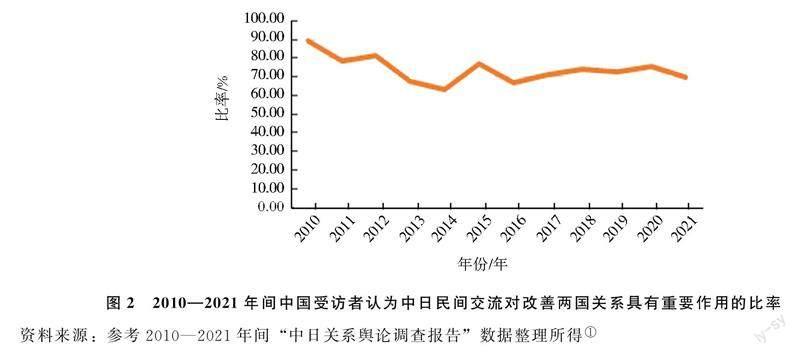

第二,形成了一些品牌性学术交流项目。2005年,为加强中日相互理解,中国日报社、北京大学与日本“言论NPO”联合举办第一届“北京-东京论坛”,成为中国新闻界、学术界与日本民间组织首次合作搭建的民间对话及交流平台,一年一度在北京和东京轮流召开。2015年,中国外文局代替中国日报社,开始和日本言论NPO共同主办该论坛。主办方在广泛征求两国政治、经济、媒体、学术等各领域专家的意见基础上确定每年论坛主题,邀请中日各领域专家同台对话,为改善两国关系提供思路和建议。其间,中日共同实施“中日关系舆论调查”,为论坛提供重要民意参考,既有利于各方了解两国民意状况,也有助于增进中日民众的相互理解。经过17年的发展,“北京-东京论坛”已成为中日间历时最长、议题范围最广、官民高度重视的交流平台。据中方公布的《2021年中日关系舆论调查报告》[24]可知,在中日民间交流的多种途径中,“学者和研究者间的交流”占比34.2%,仅次于“媒体交流”的41.1%,已成为改善中日关系的重要途径。图2显示了2010—2021年间中国受访者认为中日民间交流对改善两国关系具有重要作用的比率。正如时任中宣部副部长、国务院新闻办公室主任蒋建国在2015年第十一届“北京-东京论坛”上所言:“希望今后中日智库继续加强学术交流,通过列举具体课题和开展合作研究,直面中日关系的难点问题与重大关切,为双方认识过去、把握现在、思考未来提供新思想和新洞见。”[25]

“中国社会科学论坛”是中国社会科学院创办的国际交流品牌项目,中国社会科学院日本研究所从2011年开始承办,已成功举办12届,邀请两国政要和知名学者参会,唐家璇、戴秉国、顾秀莲、刘延东等中国国家领导人,日本国原首相福田康夫、鸠山由纪夫等均受邀出席并致辞,产生了较大社会影响力。新华社、中央电视台、中央人民广播电台、中国新闻社、人民网、环球网、《人民中国》杂志社、日本共同社、日本广播协会(NHK)、《朝日新闻》、《每日新闻》、《日本经济新闻》、《东京新闻》、《赤旗》、朝日电视台、富士电视台等多家媒体予以采访和报道,在海内外受到关注。

“东亚日本研究者协议会”国际学术大会是近年以中日韩为主、面向全球日本研究者的重要学术交流平台,自2016年发起成立以來,每年举办一届,有效促进了各国学者间的交流,并取得较好的研究和交流效果。北京外国语大学党委副书记、副校长贾文键在第六届大会上指出:“学术交流有利于促进各国关系健康发展,构建人类命运共同体。希望国内外与会学者,能借此契机充分分享知识、交流见解、碰撞思维,激发更广的视角、更宽的视野和更新的思想,为东北亚、东亚乃至世界的日本学研究做出积极贡献。”[26]日本国际交流基金会理事佐藤百合也表示,希望大会能为跨地域日本研究以及培养新一代研究者、深化东亚区域合作创造新的契机。

这一时期围绕日本研究的中日学术交流呈现如下特点:

第一,从主体性上讲,相比日本,中国日本研究的队伍不断壮大,研究梯队呈现年轻化。以中国的日本历史研究为例,第三代学者(51~60岁)成为领军人物,第四代、第五代学者(31~50岁,占比为44%)开始崭露头角。日本研究开始被放到国际视野下加以研究,原本相对比较封闭的学科属性有了很大改变。非日本研究专业出身的人也加入进来,形成了协同攻关的局面。特别是伴随区域国别学一级学科的成立,跨学科融创的局面日趋明显。譬如,中国学界开始关注俄乌冲突等国际大事对日本的影响、欧美学界的日本研究状况(譬如,《日本学刊》开设了“海外日本研究”专栏,复旦大学日本研究中心创办了“国际日本研究书讯”。),等等。

第二,从互动性上看,这一时期虽遭遇2019年底以来的新冠病毒疫情冲击,但中日双方学术交流仍显逐步加深之势。双方的学术讨论形成了一些焦点,譬如,在日本史研究方面围绕近世研究、中日关系史研究等问题,在日本政治研究方面围绕日本政治右倾化、首相官邸主导政治等问题,在日本经济研究方面围绕安倍经济学、新资本主义、经济安保等问题,在外交方面围绕新时代中日关系、日美同盟等问题,在社会文化方面围绕少子老龄化、民族保守主义等问题,在思想史研究方面围绕东亚观、和平主义等问题,形成了共鸣。不仅如此,双方还积极构建有效的学术交流平台,譬如“北京-东京论坛”“中国社会科学论坛”“东亚日本研究者协议会”等,保障了交流的稳定性和影响力。

第三,从专业性上看,“尽管学术交流是一种民间交流形式,实质上却是政府外交的一部分”[27]。伴随着数量庞大的中国高校日本研究中心的建立,对日交流呈现交叉学科特点,因为这些中心往往由所在院校的各专业涉日研究人员构成,客观上提升了对日交流的专业范围和效果;作为具有智库属性的涉日研究中心,开始关注现当代日本问题,对加强中日相互理解发挥了积极作用,具有明显的“民间外交”属性。

三、邦交正常化以来中日学术交流的特征

观察一个事物基本有两个维度,一个是纵向的历史维度,一个是横向的社会环境维度,对中日学术交流特征的把握也可大致从这两个维度探讨,即将之作为一个历史发展过程,亦或将之置于中日社会环境中加以讨论,由此可以得出如下结论。

(一)双方地位渐趋平等化

自1978年改革开放以来,在一个相当长的时间内,不论是经济条件还是科研水平,中方都处于发展阶段,日方出于对侵华战争的补偿心理及促进相互理解的需要,在关于日本研究的中日学术交流第一个阶段整体上处于“输出方”。例如,日本向中国派遣专家培训中国的大学日语教师;向中国捐赠资金,协助建设专门的日本研究基础设施;设立各种基金资助学术交流等。

进入21世纪后,中日学术交流逐渐呈现平等化趋势。首先,资金支持渐趋平等化。“中国经济的快速增长,为中国的日本研究提供充足的资金保障”[15]49,中方能独自出资举办国际学术会议、聘请外国专家讲学、出国访学和调研等。2007年成立的中国留学基金会开始为中国学子赴日留学提供支持。此后没多久,日本国际交流基金开始削减对中国日本研究者的资金支持,只“对以研究日本、促進知识交流为主题,增进中日以及亚洲各国相互理解为目的的研讨会、座谈会、交流会、出版等项目提供小额资金援助”[28]。其次,人员交流渐趋平衡化。一方面,进入21世纪后,中日学者往来人数渐趋均衡;另一方面也出现了中方出资邀请日本学者和专家访华的情况。譬如,中国社会科学院日本研究所从2019年开始实施“日本青年学者访华团”项目,邀请日本东京大学、早稻田大学、日本国际问题研究所等著名高校和智库的10位青年学者和专家访问中国,该项目当年被外交部列入“中日青少年交流推进年”活动[29]。再次,知识流动渐趋平衡化。这一时期接受系统学术训练的中国第三代学者和包括大量海外学成者在内的第四代学者成为中国日本研究的重要支柱,他们无论在理论方法上还是在研究内容上,水平都得到长足提高,有些研究成果甚至被翻译成日文在日本出版,许多研究领域也出现了中日学界争鸣的局面。

(二)行为主体渐趋多元化

进入21世纪以后,“中日学术交流的行为主体日益多元化”[30]46-47,表现为人员与团体的多元化。

第一,人员渐趋多元化。除海外留学博士加入两国学术交流活动外,一些从事国际政治和国际关系研究的学者也参与其中。“随着国际高等教育的日渐活跃,学生交流和各种共同学位项目得以顺利开展。”[30]47其中值得注意的是,赴日留学归国的博士明显增多。据园田茂人分析:“1980—2005年间,在日本获取博士学位与在中国获取博士学位的人数基本等同,2005—2010年间,在中国获取博士学位的人数超过在日本获取博士学位的人数,但是2010—2018年间,在日本获取学位的人数不断增多,一直居于在中国获取博士学位者之上。”[31]大量博士在日本学成回国后,成为推进中日学术交流的重要力量。而相当数量的国际关系和国际政治研究者相继跨越学科界限,参与到中日学术交流中,也是这一时期出现的新现象。

第二,团体日益多元化。首先,传统的以日中友好七团体(日中友好七团体:日中友好协会(1950年建立)、日本国际贸易促进协会(1954年建立)、日中文化交流协会(1956年建立)、日中经济协会(1972年建立)、日中友好议员联盟(1977年建立)、日中协会(1975年建立)、日中友好会馆(1983年建立)。)为首的民间团体在这一时期继续发挥作用。七团体会长在2006年和2012年联袂访华,为改善和发展中日关系做出重要贡献。其次,大量新成立的智库也参与到中日学术交流中。中国智库建设在21世纪进入发展期,智库数量从2007年的103个增长到2020年的137个[32],而日本的智库建设则进入了整合期,其中“东亚思想库网络(NEAT)”、“东亚论坛(EAF)”、东亚共同体评议会、日本国际论坛、日本国际问题研究所等日本知名智库为推动中日关系健康稳定发展发挥了作用。再次,NPO成为中日学术交流的重要主体。随着20世纪末日本市民运动的蓬勃发展以及《特定非营利活动促进法》的出台,日本NPO迎来繁荣时期。除传统的日本学术振兴会、日本财团等财团法人外,日中学术交流中心、日中文化交流协会、日中产学交流推进协议会、日本岛根和中国宁夏友好交流协会、日中文化艺术交流协会等也通过调查研究、培育人才、国际合作等事业,参与到两国学术交流中,为构建健康稳定的中日关系做出了贡献。

(三)相对稳定性

中日两国邦交正常化以来,政治关系时有起伏,而“文化交流、语言教学、国际化人才培养,以及智库间的合作等中日人文教育交流平台的建设,已成为发展中日关系的粘合剂、催化剂和润滑剂”[33]。“学术交流尽管时常受到两国间甚至多国间国家关系的影响,但是其成果却独立于政治和外交问题,并对创造文化和才智,以及振兴和发展科学文化做出重要贡献”,“是确保继续对话的渠道”[30]48。在2010年中日间发生钓鱼岛争端后,围绕钓鱼岛的主权归属和资源开发问题,中日关系陷入“冰冻期”,并出现了“民间交流的停滞和国民感情的对立”[21]34,但是诸如“北京-东京论坛”等学术交流项目始终秉承“坦诚对话、增进理解、促进合作”的宗旨,继续为改善中日关系提供重要渠道和智力支持。

四、中日学术交流的作用及前景

中日学术交流作为对两国官方交流的一种重要补充,在深化对学问本身的讨论和研究之外,还对促进两国政府和民众间的相互理解,推动两国关系健康发展方面发挥了积极作用,有日本学者甚至认为“只有文化和文化交流才能创造历史的‘起伏”[1]527。

“当中日关系顺利发展时,民众间的交流就异常活跃,不仅促进经贸和文化交流,也为改善政治关系提供坚实的社会基础。反之,当两国关系处于紧张状态,且外交问题层出不穷时,国民感情将随两国关系的变化而起伏不定,甚至影响民众的相互理解和交流。”[27]42-43纵观战后中日关系的发展历程,不管是在20世纪90年代的“冲突与摩擦期”,还是在小泉纯一郎执政时的“冷淡期”,亦或是2010年钓鱼岛争端后的“冰冻期”,中日学术交流的进程并未与中日关系同调,反而呈现“递进和互动”[27]43的关系。这恰恰说明学术交流区别于一般民间交流之所在。学术交流以主体性和专业性为依凭,能够作为“1.5轨”稳定地助推中日关系发展。

中日在培养国际化人才方面存在诸多共识。在2017年9月29日,中国教育国际交流协会和部分中国高校与日本高校代表签署合作协议,成立中日人文交流大学联盟,不仅为支持智库建设与探索人文交流机制提供平台,而且为推动两国关系的健康发展做出了重要贡献。

正如小岛康誉所言:“中日民众从邦交正常化至今的‘中日友好阶段,步入‘中日相互理解的第二階段,但是‘相互理解的实践远比‘呼吁友好困难,实际上‘促进相互理解更重要。”[7]34-35为此,未来的中日学术交流似乎应重视如下几点:

第一,双方应积极构建中日知识共同体。“知识共同体已经不专指同一职业的共同知识基础,也不再指知识分子在一定共识基础上形成的区域性学术群体,而是指一种造成共享性知识、跨越文化、国家与时代的共同性知识立场。”[34]7这种意义上的知识共同体包含三个层面的内容,即“本土文化的梳理与重构、跨文化的对话与交流、跨时代的互动与明察”[34]7。中日尽管“政治体制和社会状况的差异,将影响国家间知识共同体的形成”[35],但是两国民众对和平的向往和追求,是建立中日知识共同体的坚实基础。

第二,应进一步扩大对外开放。这种开放不仅仅是无论政治外交关系如何变动,仍要不断扩大双方学术交流规模,提升学术交流水平,还应将学术研究成果向社会大众开放、传播。正如蒋立峰和杨栋梁所言,“‘草根日本学的兴起,意味着中国的日本研究已打破专家学者垄断话语权的局面”[14]8,专家也具有以通俗易懂的方式传递真知灼见,传递彼此国家声音的责任。

第三,应加强媒体宣传和引导。根据最新公布的“2021年中日共同舆论调查”结果,“89.7%的中国受访者和95.9%的日本受访者都通过本国新闻媒体(电视、报纸、杂志等)获得关于对方国家和中日关系的信息,83.7%的中国受访者更认为本国媒体对改善中日关系与促进民众相互理解做出重要贡献”[36]。今后的中日学术交流应注重加强与双方媒体的交流,向两国民众特别是年轻人传达客观情况及正确的价值观念,增信释疑,促进相互理解,增进共识。

结 语

中日邦交正常化以来,两国学术交流作为对官方交流的重要补充,一直发挥着积极作用。50年来,伴随着学术交流的深化和两国关系发展的现实需要,中日两国学术交流的主体逐渐多元化,既有大量归国博士生、国关国政研究者的加入,也有非政府组织的加盟,形成不同层次的稳定的交流渠道。50年来,中国的日本研究水平不断提高,形成了与日本学界同台对话、双向交流的局面。譬如,对刚刚过去的平成时代,中日学界都高度关注,日本学界出现了小熊英二编著《平成史》、保阪正康著《平成史:1989—2019》、吉田俊哉著《平成史讲义》等著作,中国学界也出版了杨伯江主编的《平成时代:日本三十年发展轨迹与前瞻》,这些著述共同奠定了国际平成学研究的学科基础。50年来,中日学术交流未受两国政治关系的波动干扰,始终保持对话通道,体现了学术交流的专业性及学者独特的社会担当。大量智库建立并参与学术交流,使中日学术交流的现实意义和社会功能明显增强;中国社会科学论坛、“北京-东京论坛”等品牌交流平台的建立,辅以各行为主体多元的友好交流关系,形成了中日学术交流的繁密网络,共同绘就了中日学术交流的美好画卷。展望未来的中日学术交流应伴随两国关系的发展,发挥更加独特、稳定而积极的作用。

[参考文献]

[1]平野健一郎.政治·外交と文化交流——日韓中関係史に即して[J].東洋学報,2006,87(4):507-527.

[2]周一良.中日文化关系史论[M].南昌:江西人民出版社,1990:2.

[3]宋成有. 中日民间交流的历史回顾[J]. 东北亚学刊, 2020(3): 3-9.

[4]胡文涛. 解读文化外交: 一种学理分析[J]. 外交评论(外交学院学报), 2007(3): 50-58.

[5]高村忠成.歴史をかえた日中国交正常化提言[J].通信教育部論集,2009(12):149-150.

[6]翟新.松村謙三グループ:自民党政権の対中パイプ:一九五九―一九七二[J].日本研究,2008(38):233.

[7]小島康誉.日中国交正常化45周年と今後[J].佛教大学宗教文化ミュージアム研究紀要,2018(14):28-35.

[8]林昶, 周志国. 风雨五十载 硕果铸辉煌—— 新中国最早成立的日本研究机构举行纪念活动[J]. 日本学刊, 2014(6): 2.

[9]汤重南.建国以来我国学者对日本史的研究(1949—1989)[J].史学月刊,1990(1):87-98.

[10]王金林.20世纪80年代中国的日本史研究与学会活动[M]//李玉.新中国日本史研究的回顾与展望.天津:天津古籍出版社,2012:231-232.

[11]汤重南, 王金林, 宋成有. 中国日本史学会与日本史研究[J]. 世界近现代史研究, 2020(1): 79-123, 355.

[12]王晓秋,大庭修.中日文化交流史大系-历史卷[M].杭州:浙江人民出版社,1996:1.

[13]唐永亮. 中国的日本思想研究[M]//杨伯江.当代中国的日本研究:1981-2020.北京:中国社会科学出版社,2021.

[14]川村範行.現代日中関係の発展過程——日中新協力體制の構築[J].名古屋外国語大学外国語学部紀要,2010(39):136.

[15]中华日本学会,南开大学日本研究院,日本国际交流基金.中国的日本研究(1997-2009)(参考资料)[M].2010.

[16]叶琳, 韩铁英. 第四次中日安全对话学术研讨会纪要[J]. 日本学刊, 2008(1):139—153.

[17]油井大三郎.東アジアの地域協力と歴史和解の可能性[J].学術の動向,2020,25(9):11.

[18]步平, 何理, 胡德坤, 等. 笔谈“中日共同历史研究”[J]. 抗日战争研究, 2010(1): 5-21.

[19]步平. 历史认识的交锋与相互理解——关于中日共同历史研究及研究报告[J]. 中共党史研究,2015(8): 36-44.

[20]大日方純夫.歴史認識をめぐる協力と協働——日中韓3国共通歴史書の挑戦[J].学術の動向,2020,25(9):31.

[21]川村範行.尖閣諸島領有権と日中関係の構造的変化に関する考察[J].名古屋外国語大学外国語学部紀要,2014(46):27-34.

[22]任晓, 孙志强. 区域国别研究的发展历程、趋势和方向——任晓教授访谈[J]. 国际政治研究, 2020, 41(1): 134-160.

[23]刘轩. 明治维新150年再探讨——“明治维新与近代世界”国际学术研讨会综述[J]. 南开日本研究, 2018(1): 95-102.

[24]当代中国与世界研究院,零点有数.2021年中日关系舆论调查报告[EB/OL].(2021-10-20)[2021-12-23].https://www.163.com/dy/article/GNSGF4540534VQNU.html.

[25]蒋建国.为中日关系长期健康稳定发展共筑对话平台——在第十一届“北京-东京论坛”开幕式上的主旨演讲[EB/OL].(2015-10-24)[2021-11-29].http://www.scio.gov.cn/tt/Document/1452937/1452937.htm.

[26]北京外国语大学日语学院.第六届东亚日本研究者协议会国际学术大会圆满举办[EB/OL].(2022-11-09)[2023-02-03].https://japan.bfsu.edu.cn/info/1108/2733.htm.

[27]沈海涛. 战后中日关系中的民间交流: 特征、作用与课题[J]. 现代日本经济, 2003(1): 40-44.

[28]日本国际交流基金会,北京日本文化中心.日本研究·知识交流[EB/OL].[2021-12-14].https://www.jpfbj.cn/intellectual/.

[29]胡澎,郭佩,张梅,等.日本所接待日本青年学者访华团工作简报[EB/OL].(2019-07-12)[2021-12-20].http://ijs.cssn.cn/xsdt/xsjl/201907/t20190712_4933020.shtml.

[30]杉村美紀.日中間における学術交流の意義と課題[J].留学交流,2020(2):46-48.

[31]园田茂人.现代中国的日本研究:以研究机构与研究人员变迁为基础的发展特征分析[J].南开日本研究,2020:354.

[32]UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA TTCSP. Global Go To Think Tank Index Report(2007-2000)[EB/OL].(2021-01-28)[2021-12-09].http://www.doc88.com/p-7582511182025.html,以及https://repository.upenn.edu/think_tanks/18/.

[33]沈海涛. 新时代中日和平友好关系的展望与课题[J]. 现代日本经济, 2018, 37(5): 17-22.

[34]汪涌豪. 走向知识共同体的学术——兼论回到中国语境的重要性[J]. 学术月刊, 2016, 48(12): 5-13.

[35]劉傑.中国の「一帯一路」政策とアジアの「知の共同体」[J].学術の動向.2020,25(9):21.

[36]中国新闻网.2021年中日关系舆论调查结果:历史、领土与安全问题仍对中日关系影响深远[EB/OL].(2021-10-20)[2021-12-22].https://www.chinanews.com.cn/gn/2021/10-20/9591044.shtml.

[责任编辑 孙 丽]

An Analysis of Sino-Japanese Academic Exchanges since the Normalization of Diplomatic Relations

——Centered on Japanese Studies

TANG Yongliang1, WANG Zhentao2

(1.Institute of Japanese Studies, Chinese Academy of Social Sciences,Beijing, 100007;2.Institute of Japanese Studies, Nankai University, Tianjin, 300071, China)

Abstract: It has been half a century since the normalization of China-Japan diplomatic relations. During this period, along with the changes in the international political structure and the domestic situations of China and Japan, the political relations between the two countries have been moving forward amidst fluctuations, while cultural exchanges, including academic exchanges, have become an important bridge to promote communication and mutual understanding between the two countries. Taking Japanese studies as the starting point and focusing on the main subjects and important events of Sino-Japanese academic exchanges since the establishment of diplomatic relations, we try to analyze the process, characteristics and functions of Sino-Japanese academic exchanges, which may provide a perspective for constructing Sino-Japanese relations in the new era.

Key words: academic exchange; Sino-Japanese relations; subjectivity; think tank

收稿日期:2023-02-19

基金項目:国家社会科学基金重大项目“战后日本历史进程与国际影响力研究”(22VLS014)

作者简介:唐永亮,男,中国社会科学院大学教授,中国社会科学院日本研究所研究员,主要从事日本社会文化、日本社会思潮研究。

① 关于邦交正常化以来中日学术交流的研究成果主要有金瑞林等编:《中日环境法学术交流文集》,北京大学出版社,1985年;中国工商银行城市金融研究所、日本熊本学园大学编:《中日金融学术交流文集》,中国金融出版社,2010年;周悦:《比较文学视野中的中日文化交流》,复旦大学出版社,2013年;赵庆云:《刘大年与中日史学交流》,《北方论丛》2022年第3期;张东明、朴松喜:《东亚文化共同体视角下的中日韩人文学术交流》,《当代韩国》2015年第2期;孙立会:《中日教育技术学术交流轨迹探寻》,《贵州师范大学学报(社会科学版)》2014年第1期;陈东辉:《中日学术交流与汉语训诂学研究》,《古籍整理研究学刊》2006年第1期;等等。