髂筋膜阻滞联合外侧入路坐骨神经阻滞与静脉自控镇痛对下肢骨折手术术后镇痛效果的比较

陈 湉, 周脉涛, 刘宇芳, 廖兴志, 唐立飞, 张咏梅

(1徐州医科大学江苏省麻醉学重点实验室, 江苏 徐州 221009; 2中国人民解放军联勤保障部队第九〇四医院麻醉科, 江苏 无锡 214044)

下肢骨折患者术后疼痛影响患者早期下床活动,可增加肺部感染、深静脉血栓、肺栓塞等并发症的发生率[1]。静脉自控镇痛已广泛用于术后镇痛,但阿片类药物、非甾体抗炎药可导致严重的并发症,如恶心呕吐、谵妄、呼吸抑制、上消化道出血等,约80%的患者仍有明显的疼痛感[2]。合理有效的镇痛方案可促进患者早期恢复,缩短住院时间[3]。髂筋膜阻滞(Fascia iliaca compartment block, FICB)已被证实可有效阻滞股神经、股外侧皮神经、闭孔神经疼痛,满足下肢手术的镇痛要求[4-6]。研究表明在全膝关节置换术中,外侧入路坐骨神经阻滞可为患者提供理想的镇痛效果[7-8],超声引导下腹股沟韧带上髂筋膜间隙阻滞(Supra-inguinal fascia iliaca compartment block,S-FICB)联合外侧入路坐骨神经阻滞未见报道。本研究比较超声引导下S-FICB联合外侧入路坐骨神经阻滞与静脉自控镇痛对下肢骨折患者术后镇痛的效果,为临床提供可选择的术后镇痛方案,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料以2021年3月-2022年10月中国人民解放军联勤保障部队第九〇四医院麻醉科收治的80例择期全麻下行膝关节及以下骨折切开复位内固定手术的患者为研究对象。采用随机数字法分为腹股沟韧带上髂筋膜间隙阻滞联合外侧入路坐骨神经阻滞组(N组,40例)和静脉自控镇痛组(P组,40例)。排除标准:美国麻醉医师协会ASA (American Society of Anesthesiologists)分级大于Ⅲ;BMI (body mass index) >35 kg/m2;麻醉药物过敏;长期使用阿片类镇痛、神经阻滞部位感染;精神障碍无法配合麻醉操作;心肝肾肺等严重疾病的患者。本研究经联勤保障部队第904医院医学伦理委员会批准,术前所有患者均签署知情同意书。

1.2 方法患者术前禁食8 h、禁饮2 h,入室后监测心电图、血压、体温、氧饱和度。所有患者均接受相同的麻醉诱导方案:舒芬太尼0.5 μg/kg(宜昌人福药业有限责任公司,国药准字H20054171),丙泊酚2 mg/kg(扬子江药业集团有限公司,国药准字H20213012),罗库溴铵0.6 mg/kg (浙江仙琚制药股份有限公司,国药准字 H20093186)。麻醉维持均采用丙泊酚4~6 mg·kg-1·h-1、瑞芬太尼0.05~2 μg·kg-1·min-1(宜昌人福药业有限责任公司,国药准字H20030199)、罗库溴铵0.15 mg·kg-1·h-1微量泵入,维持麻醉深度BIS在40~60之间。术后N组接受S-FICB联合外侧入路坐骨神经阻滞镇痛,S-FICB采用 Bullock[9]的方法:将超声探头一端放置髂前上棘,另一端指向脐部,调整超声探头,直至由外向内可见髂前上棘、髂肌、髂筋膜、腹内斜肌、腹横肌,针尖抵达髂肌与髂筋膜层面回抽无血后,给予0.25%罗哌卡因30 mL(浙江仙琚制药股份有限公司,国药准字H20163208),观察药物在髂肌表面形成扩散。外侧入路坐骨神经阻滞采用王美容等[7]研究的方法:患者仰卧位,使用低频凸阵探头纵向置于转子下股骨干中上段,调整超声探头扫查坐骨神经。联合神经刺激针采用平面外穿刺,起始电刺激电流为1.0 mA,电流刺激接近坐骨神经,腓肠肌收缩,引发足趾跖屈或背屈时,降低刺激电流至0.5 mA,如仍有收缩,回抽无血后注射0.25%罗哌卡因15 mL,观察药物是否包裹坐骨神经,最终以在操作后30 min(患者拔管后清醒状态下)足背和足底是否出现冷刺激感知缺失作为神经阻滞成功与否的依据,若出现阻滞失败,予以剔除出组。P组行静脉自控镇痛,配方为舒芬太尼100 μg+0.9%氯化钠至100 mL,背景剂量2 mL/h,单次按压量2 mL/次,锁定时间15 min。当两组患者静息状态下VAS疼痛评分≥4分时,肌注曲马多50 mg(德国格兰泰有限公司,精神药品进口准许证号:TPI20150603)补救镇痛。

1.3观察指标记录两组患者术后2、6、12、24、48、72 h静息和活动(主动抬高患腿15°)时VAS疼痛评分、曲马多镇痛补救例数、患者术后镇痛满意度评分(0分:差;1分:一般;2分:满意;3分:非常满意)、术后24、48、72 h的QoR-15评分、术后首次下床活动时间、术后恶心呕吐、谵妄、呼吸抑制、肌无力等不良反应发生情况。

2 结果

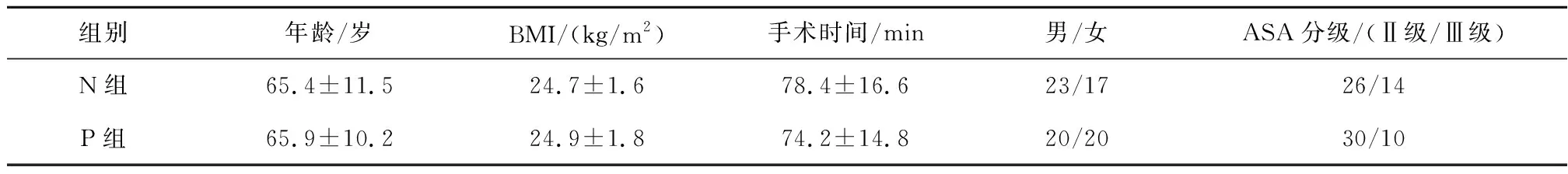

2.1 两组患者一般资料比较两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),N组没有患者出现因神经阻滞失败转为静脉镇痛而剔除出组,见表1。

表1 两组患者一般资料比较

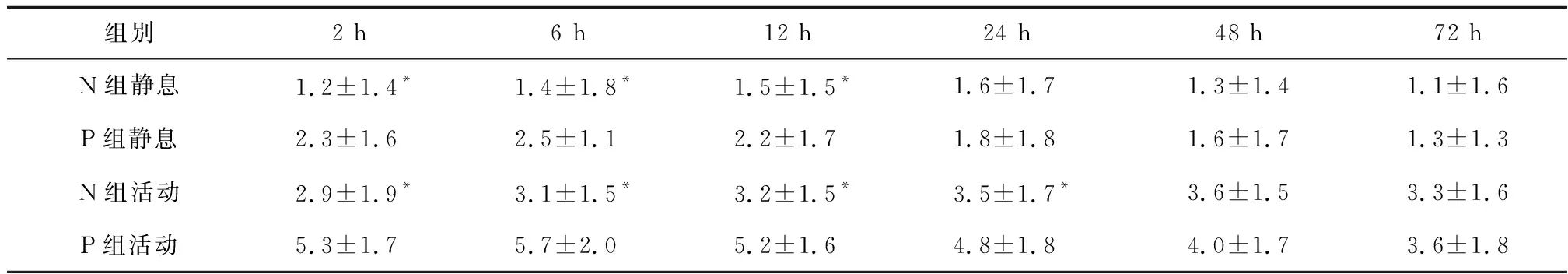

2.2 两组术后静息和活动时VAS疼痛评分比较与P组相比,N组患者术后12 h内静息时VAS疼痛评分及术后24 h内活动时VAS疼痛评分均降低,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组术后静息和活动时VAS疼痛评分比较/分

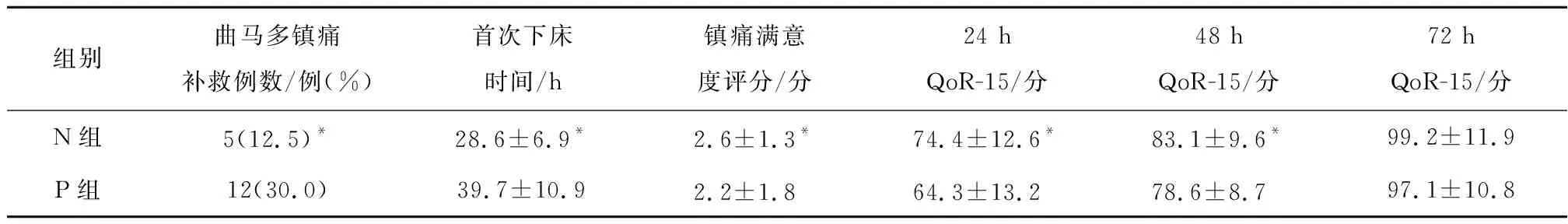

2.3 两组术后曲马多镇痛补救、镇痛满意度评分、及QoR-15评分比较与P组比较,N组术后使用曲马多镇痛补救的例数降低、首次下床时间缩短、镇痛满意度评分及术后24、48 h的QoR-15评分提高,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组术后曲马多镇痛补救、镇痛满意度评分、及QoR-15评分比较

2.4 两组术后不良反应情况比较与P组比较,N组术后恶心呕吐发生率降低,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组术后不良反应比较/例(%)

3 讨论

疼痛是机体对损伤的应激反应,剧烈的疼痛会使患者产生不良的生理和心理反应,并影响术后锻炼和康复。近年来,随着可视化超声技术的发展,外周神经阻滞在围术期镇痛的应用逐渐广泛。在超声下能清楚分辨神经、血管等解剖位置,实时引导神经穿刺针,避免组织损伤,提高神经阻滞效果。

1989年Dalens等[10]首次提出在髂筋膜间隙注药可同时阻滞股神经、股外侧皮神经、闭孔神经。腹股沟韧带处股外侧皮神经的解剖个体差异较大,阻滞失败率可达10%~37%,但在韧带上方走行较为一致。多项研究[11-12]表明,在下肢骨折患者中,S-FICB可减少阿片类药物使用量,改善术后疼痛、加快术后恢复,这与本研究结果中N组曲马多镇痛补救少、VAS评分低、术后首次下床活动早相符。超声引导下坐骨神经阻滞已广泛用于下肢骨折术后镇痛,但由于其位置较深,穿刺难度大,易损伤血管、神经,在一定程度上限制了临床应用。有研究发现外侧入路法坐骨神经阻滞可为全膝关节置换术患者提供完善镇痛,且穿刺深度浅,操作快、穿刺成功率高[13]。

Terkawi等[14]分析了170个下肢骨折患者疼痛管理模式的随机对照试验,指出多根神经优于单一神经阻滞,因此本研究采用S-FICB联合外侧入路坐骨神经阻滞用于术后镇痛。研究表明FICB的镇痛作用从12 h后开始减弱,可持续约24 h[15-16],Sinha[17]指出坐骨神经阻滞可有效缓解疼痛18 h。这与本研究观察到的N组患者术后12 h内静息时VAS疼痛评分及术后24 h内活动时VAS疼痛评分低大致相同。QoR-15(15-item Quality of Recovery,QoR-15)评分系统以患者为中心,主要涵盖了患者的心理情感状态、生理适应性、疼痛3个方面,目前在国外医学中心已广泛用于评估患者术后早期恢复质量[18-19]。在本研究中,N组术后24、48 h的QoR-15评分均高于P组,与N组镇痛满意度评分高,不良反应少、恢复质量高相一致。Wang等[20]发现在全髋关节置换术中,S-FICB增加了术后6h肌无力发生率。在本研究中两组患者术后肌无力差异无统计学意义,与S-FICB时局麻药浓度低、容量小有关。表明0.25%罗哌卡因30 mL用于S-FICB+0.25%罗哌卡因15 mL用于外侧入路坐骨神经阻滞是安全有效的。

综上所述,腹股沟韧带上髂筋膜间隙阻滞联合外侧入路坐骨神经阻滞为下肢骨折患者提供了一种可行的镇痛选择,与静脉自控镇痛相比,曲马多镇痛补救少、VAS疼痛评分低、术后并发症少、能促进患者早日下床活动,镇痛满意度评分及QoR-15评分高。