近十年乡村公共数字文化服务研究进展与展望

潘颖 郑建明

(1.扬州大学社会发展学院,扬州, 225009; 2.南京大学信息管理学院,南京, 210023)

1 引言

近年来,国家出台《“十四五”公共文化服务体系建设规划》、《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》、《数字乡村发展战略纲要》等政策文件,推进了乡村公共文化服务数字化、智能化的进程,乡村公共数字文化建设迎来前所未有的机遇。乡村公共数字文化服务是数字环境下公共文化服务在乡村地域的重要组成部分,是借助数字化手段,由政府主导、社会力量参与,以满足农民基本文化需求为主要目的,由公共文化服务机构提供的文化设施、文化产品、文化活动及其他服务[1]。我国乡村公共数字文化建设以文化民生为重点,通过文化信息资源共享工程,数字图书馆推广工程和公共电子阅览室建设计划、直播卫星广播电视公共服务项目、公共数字文化融合工程等项目,打通乡村公共文化服务“最后一公里”,让公共文化服务飞入寻常“农户”家[2]。经多年实践,围绕乡村公共数字文化服务取得众多研究成果,系统梳理近十年国内外现有研究,明确研究进展与发展趋向,有利于为后续相关研究提供参考。

2 数据来源与研究分布

2.1 数据来源

由于公共数字文化服务是一个发展而至的本土概念,国外相关表述缺乏,本文根据其概念内涵进行扩词处理,即在形式上将公共文化服务机构拆分为图书馆、博物馆、档案馆、文化馆、美术馆、文化遗产等主体[3],外文文献部分以"digital cultural" "digital heritage" "digital cultural heritage" "digital library" "digital museum" "digital archive" "digital art gallery"等为检索词;中文文献部分以“公共数字文化”“数字图书馆”“数字农家书屋”“数字博物馆”“数字文化站”“数字美术馆”“数字文化遗产”等为检索词。

数据来源有二:(1)在中英文数据库中(如Web of Science核心合集、PQDT、EBSCO、LISA、CNKI、万方、维普等)进行主题检索获取该领域研究论文(中文期刊文献来源限定为CSSCI),检索时间范围为2012年1月至2022年12月,揭示其作者和学科分布;(2)在全国哲学社会科学办公室网站“国家社科基金项目数据库”及相关立项通知中查询2012至2022年国家社科基金项目中的乡村公共数字文化服务领域课题,总结相关立项和成果产出情况。

检索结果如下:(1)研究论文部分:通过对检索结果进行查重、逐篇筛选和补充(对所检文献的引用与被引进行扩展检索),得到密切相关文献共218篇(包括英文文献105篇,中文文献113篇),以此为综述对象进行分析。(2)研究项目部分:将检索结果去重和人工核查,对部分无法从名称直接确定主题相关度的项目,查询其论文等研究成果,剔除与乡村公共数字文化服务无关结果,最终获取16个立项项目。

2.2 研究分布

2.2.1 研究论文作者分布

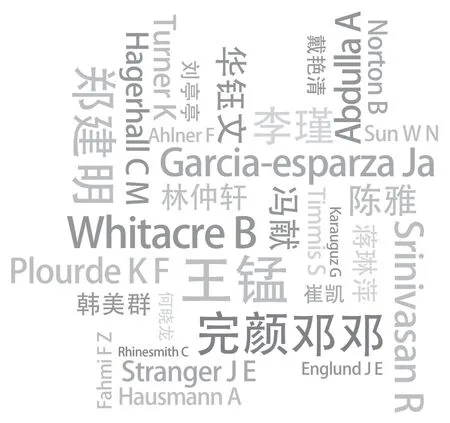

国内外该领域研究作者共569位,仅发表1篇论文的作者数为537位,约占作者总数的94.4%。发表2篇及以上论文的作者数共31人,人均发文约3篇。根据该部分作者发文量绘制词云图(图1),可见发文量最高的作者为王锰(7篇,江苏大学科技信息研究所),其次为郑建明(4篇,南京大学信息管理学院)、蒋琳萍(4篇,江苏大学科技信息研究所)、完颜邓邓(4篇,湘潭大学公共管理学院)。国外该领域发文量较高的作者有Srinivasan R(加州大学洛杉矶分校教育与信息研究学院)、Turner K(昆士兰科技大学数字媒体研究中心)、Whitacre B(俄克拉荷马州立大学农业经济学院)、Abdulla A(马来亚大学医学院)、Englund J E(瑞典农业科学大学农学院)等,分别发文3篇。

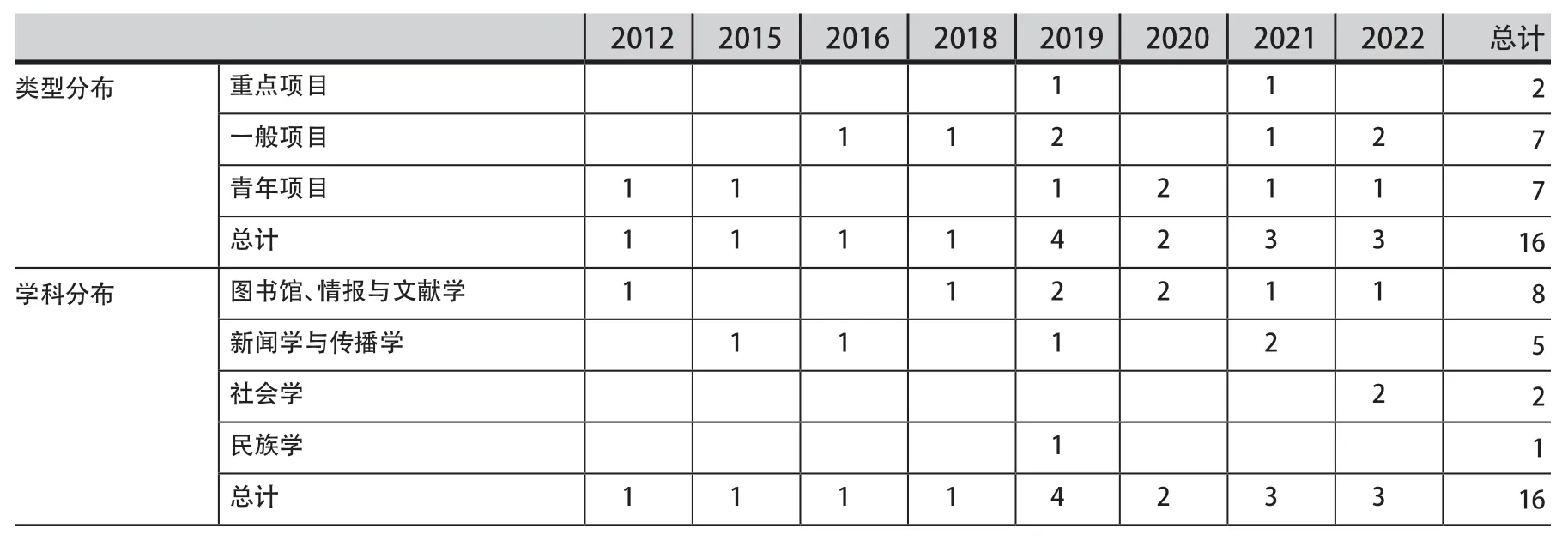

表1 2012-2022年国家社科基金乡村公共数字文化服务研究立项分布Table 1 Distribution of Research Projects on Rural Public Digital Cultural Services Supported by National Social Science Fundation from 2012 to 2022

表2 乡村公共数字文化服务研究的聚类核心关键词及其分布Table 2 Core Keywords and Their Distribution of Rural Public Digital Cultural Services Research

图1 乡村公共数字文化服务研究作者分布Fig.1 Author Distribution of Rural Public Digital Cultural Service Research

2.2.2 研究论文学科分布

2012年至今,国内外乡村公共数字文化服务研究论文涉及学科广泛,由于中英文数据库中文献学科分类难以统一,本研究以软科世界一流学科排名中的排名学科为参照,将中英文数据库中的学科分类进行统一,最终将该领域研究论文归纳为10个学科类别,其中,图书情报科学(39.5%)占主导地位,其他依次为新闻传播学(10.2%)、计算机科学(8.4%)、教育学(7.2%)、旅游休闲管理(6.0%)、社会学(5.4%)、艺术学(4.8%)、地理学(4.2%)、政治学(3.6%)、公共管理(3.6%)、工商管理(3.0%)、经济学(2.4%)以及建筑科学与工程(1.8%)。此外,该领域研究论文跨学科占比约4.2%,如图书情报科学中部分文献,还属计算机科学或旅游休闲管理等其他学科。

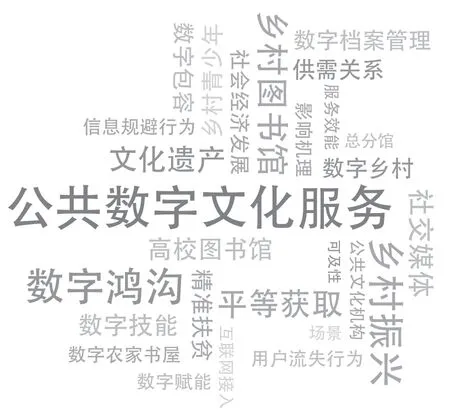

进一步选取发文量最多的5个学科——图书情报科学、新闻传播学、计算机科学、教育学和旅游休闲管理,分析各学科的研究视角、主要研究内容和研究方法,图2-1至图2-5为各学科研究主题分布词云图。

图2-1 图书情报科学研究主题Fig.2-1 ResearchTopics of Library and Information Science

图2-2 新闻传播学研究主题Fig.2-2 ResearchTopics of Journalism and Communication

图2-4 教育学研究主题Fig.2-4 ResearchTopics of Education

图2-5 旅游休闲管理研究主题Fig.2-5 ResearchTopics of Tourism and Leisure Management

(1)图书情报科学领域,多立足乡村振兴背景,侧重于研究公共数字文化服务的供给与利用问题,研究主体包括公共数字文化服务、数字农家书屋、乡村图书馆等,关注乡村公共数字文化服务供需关系、服务效能、可及性、总分馆制,农家书屋数字化转型,古村落数字化建档,服务利用(如平等获取、消除数字鸿沟、用户流失行为、信息规避行为)等问题。该领域研究方法较多样,数据收集方法包括调查研究方法(如问卷法、访谈法、网络调查法)、实地研究方法(如实地试验法、参与观察法)等,资料分析方法包括案例研究法、归纳分析法、统计分析法、内容分析法、扎根分析法、比较分析法等。此外,其他学科的行动研究方法、仿真模拟法也逐渐进入学者视野。

(2)新闻传播学领域,更加关注数字乡村、文化振兴背景下数字媒介(如短视频、社交媒体、新媒体、对农电视等)在乡村公共文化服务体系中的作用和实践路径,数字媒介引起的村民公共文化生活变化(如政治权力、隐私问题)和媒介利用(如媒介素养、数字素养、青年媒体使用、认可度)等问题。该领域研究方法主要有归纳分析法和内容分析法,数据收集方法主要包括访谈法、参与观察法和问卷法,也有该学科特有的媒介竞争力方法。

(3)计算机科学领域,面向乡村文化振兴背景,相关研究侧重于从技术应用视角探讨智能社区发展的数据基础设施和数字图书馆系统的未来愿景、文化遗产保护的数字技术应用、古村落保护图像筛选模型和智能化有声阅读一体化平台构建等问题。该领域的研究方法以模型建模法为主,其他如归纳分析法、内容分析法、案例研究法、统计分析法等也有所涉及。

(4)教育学领域,学者的研究视角有二:一是关注数字教学技术对乡村文化保护和传播的作用;二是集中于乡村图书馆、博物馆、文化遗产等主体开展的数字文化教育项目介绍及其作用效果评估(如消除数字鸿沟、缩减家庭作业差距等)。该领域主要采用案例研究法,对典型项目进行介绍;其他主要为调查研究方法(问卷法、访谈法)和实地研究方法(实地试验法、参与观察法)等数据收集方法,进而对作用效果展开评估。

(5)旅游休闲管理领域,相关研究立足于乡村旅游背景,分析文化机构通过数字应用开展文化旅游所需的资源及营销推广问题,以及文化遗产旅游体验的数字应用案例(如增强现实、视频绘图、意大利道路图集)和社区遗产合作管理战略。该领域以案例研究法为主,对典型案例进行经验介绍;访谈法、扎根分析法、归纳分析法主要在文化机构开展旅游所需的资源条件研究中有所应用。

2.2.3 国家社科基金立项情况分布

2012-2022年国家社科基金乡村公共数字文化服务相关研究项目时间、类型与学科分布如表1所示。(1)时间分布,2018年前立项较少,2019年开始至今,立项数量有所增加;(2)项目类型分布,以一般项目(7项)和青年项目(7项)为主,重点项目2项;(3)学科分布,相关项目归属4个学科,立项数最高的为“图书馆、情报与文献学”(立项数占比50%),且2018以后,每年均有立项;(4)研究主题分布,根据项目名称,提取题目主体部分,人工赋予一个最具核心意义的主题。经统计,立项主题主要包括农家书屋数字化发展(3项)、乡村文化遗产数字化保护(3项)、乡村公共文化空间数字化转型(2项)、乡村公共数字文化服务可及性(2项);乡村文化信息资源共享(12CTQ016)、乡村虚拟博物馆建设(15CXW024)、社会化媒体传播对乡村文化生态影响(16BXW072)、乡村公共图书馆精准信息服务(18BTQ014)、公共数字文化城乡一体化(19BTQ019)、古村落多源档案数据融合(21CTQ028)也有所涉及,各立项1项。(5)专著成果产出,以上项目最终形成3部专著,包括耿阳主编的《东北乡村文化的数字化重构》(15CXW024成果)、顾广欣主编的2部专著《社会化媒体传播对西北乡村文化生态影响机制研究》《电视与乡村关系的重构——对宁夏Y村的传播民族志研究》(16BXW072成果)。

3 乡村公共数字文化服务研究主题

使用BICOMB和GEPHI软件进行关键词提取和可视化分析,揭示主题分布概貌。首先将关键词统一为中文形式,其后进行统一单复数、大小写、简称/全称、同义词等预处理,删除无实际意义与无关词汇,最终得到635个关键词。图3为关键词共现图谱,共形成5个聚类,其核心关键词(根据共现次数判定)及其主要分布情况见表2,采用人工归纳的方式对其进行分析和整合,最终将乡村公共数字文化服务研究主题进一步归纳为乡村公共数字文化服务设施、乡村公共数字文化资源建设、乡村公共数字文化服务均等化、乡村公共数字文化服务利用与乡村公共数字文化服务项目5个方面,下文结合关键词分布和文献内容阅读,依次展开分析。

图3 乡村公共数字文化服务研究的关键词共现图(局部图)Fig.3 Co-occurrence of Keywords of the Research of Rural Public Digital Cultural Service(sPartial View)

3.1 乡村公共数字文化服务设施

3.1.1 乡村公共文化服务机构数字化设施的作用

乡村图书馆通过提供免费的网络和数字化设备,向学校、乡村医生与患者等主体传送高质量的文化信息,满足乡村用户获得在线教育、工作申请和电子商务的信息需求。如Wallace通过调研乡村医生的卫生信息资源需求,提出图书馆员采取手持设备提供二次文献、外借文献和质量培训等策略[4];Majeed基于技术接受模型验证了WiFi对促进吉德拉尔乡村学校文化资源获取的积极影响[5]。无线网络服务和热点借阅突破了物理形态的公共文化机构时间与空间限制,作为便利用户交流的第三空间或社会基础设施,有助于降低小企业市场进入成本,为地方政府和公共卫生提供关键信息服务[6]。

3.1.2 乡村公共文化服务设施建设困境及举措

相比城镇,乡村图书馆、博物馆等公共文化机构的数字化设施建设水平较弱,表现为电脑数量不足、连接速度慢、技术支持有限、设备陈旧、技术人员待遇低、缺乏培训机会等[7]。造成这一现象的主要原因在于缺乏资金资助,工作人员和公众关于数字化设施接入与利用价值的认知不足,缺乏时间、资源与数据,难以向社区展示自身价值以获取资助[8]。Thiele探讨了联邦赠款资助、E-rate、国家供资、地方供资和图书馆系统供资5种资助结构对乡村图书馆数字设施建设的影响,发现E-rate和国家赠款资助的影响很小,不足以满足日益增长的技术需求,国家和图书馆系统供资近年持续减少[9]。针对地方供资不足导致的数字设施建设薄弱问题,学者建议图书馆和信息科学领域的专家关注资金缺乏机构的需求,采集对社区有积极影响的数据开展研究,佐证图书馆的价值以获取资金支持[8]。

数字时代赋予农家书屋以振兴数字乡村、弥合数字鸿沟、传播乡村文化、关怀弱势群体等新使命。针对农家书屋数字内容建设标准缺乏、资源类型和业务单一,建设管理过程因由数字技术公司主导、各地政府分头实施导致效能低下,直接管理部门能力不足,专职人员缺乏,数字设施陈旧等现实问题,已有研究从内容、管理、文化、技术视角探讨农家书屋数字化建设举措(见表3)。

表3 农家书屋数字化建设举措相关研究Table 3 Research on Digitization Construction Measures of Rural Library

3.2 乡村公共数字文化资源建设

3.2.1 乡村公共数字文化资源建设价值

资源建设是乡村公共文化数字服务供给的重要支撑。乡村公共数字文化资源建设的价值研究包括乡村公共文化资源的数字化传播,城乡数字文化资源共享和乡村文化遗产数字化建设3个方面。

将乡村生态文化、历史文化、红色文化和传统农耕文化等资源,通过建立数字博物馆等形式进行数字化传播,有助于增加观众的沉浸感或互动体验感[17];有效满足不同群体的多样化需求,提升资源的吸引力和传播效果[18];借助数字化传播手段将文化资源与线下产业结合,有助于支撑地方经济[19]。

城乡数字文化资源共享的价值研究多从机构自身和用户视角出发,对于文化机构而言,有助于弥补乡村地区文化资源数量缺乏,资源分布不均衡的问题,帮助文化机构节省开支,实现经济效益[1]。对于用户而言,城乡数字文化资源共享有助于加强城市与乡村的文化沟通交流,消除文化隔阂,增加文化共情,调动文化参与的积极性[20];此外,城乡数字文化资源共享还有助于缩小城乡之间长期存在的“数字鸿沟”,拓宽文化惠民服务的广度[21]。

学者们从技术、社会、文化、经济视角探讨了乡村文化遗产数字化的价值。增加从美术馆、图书馆、档案馆、博物馆获取文化遗产的内容符合开放获取运动[22];文化内容数字化过程将文化中心变成文化和社会中介场所,需要社区成员间的合作交流,有助于创造集体目标和身份认同,重塑群体社会关系[23];文化遗产数字化有助于保存乡村传统习俗,促使活态文化遗产制度化和传播,通过传统精神教育年轻一代[24];除增加美术馆、图书馆、档案馆和博物馆藏品的知名度及对旅游业产生积极影响外,数字化还有助于吸引经济投资[25]。

3.2.2 乡村公共数字文化资源建设内容

乡村公共数字文化资源建设实践案例如表4所示,其建设主体多为省级公共图书馆,通过数字图书馆平台建设专题资源以及线下活动形式捐赠和推广数字文化资源。省级公共图书馆多围绕“三农”问题(如农业信息、农贸行情、进城务工、农村科技等[26])组织资源,关切乡村留守儿童,如安徽省图书馆开展“小候鸟守护计划”数字资源服务平台,可有效解决数字化阅读资源匮乏的现状[27]。以博物馆为主体的数字文化资源建设内容以复原乡村文化记忆为目的,开展文化遗产数字化建设[28-30]。除线上电子资源外,多数图书馆还开展数字资源进基层活动,面向乡村儿童捐赠数字设备和数字文化资源使用权,组织新型数字设备体验和数字资源应用推广培训等活动[26]。

表4 乡村公共数字文化资源建设内容Table 4 Construction Content on Rural Public Digital Cultural Resources

3.2.3 乡村公共数字文化资源建设问题

乡村公共数字文化资源建设还存在一些问题,主要包括:(1)资源内容方面,乡村公共数字文化资源存在内容单一化[31]、精品资源不足、针对性不强[32]等问题,学者们据此提出要根据群众文化需求特点,建设适合在基层推广的,涵盖农林牧渔、医药健康、就业创业、法律咨询、产业发展等类别的精品文化资源。(2)建设主体方面,主要体现为政府垄断文化供给与社会力量参与不足[32];除省级图书馆外,博物馆、档案馆等其他公共文化机构基本未参与乡村数字文化资源建设,其原因在于服务主体合作机制不明确以及管理体制限制[33]。(3)资源传播渠道方面,部分基层地区网络普及率低、与国家平台不统一、网络访问慢等因素导致乡村数字文化资源发布存在困难[34]。韦景竹等则聚焦于公众需求视角下的公共数字文化资源建设版权问题,提出提升网站资源授权以及版权归属的清晰度、扩大公众使用权限、简化作品申请使用流程等建议[35]。

3.3 乡村公共数字文化服务均等化

3.3.1 乡村图书馆数字化应用弥合数字鸿沟

学者们关注乡村图书馆应用数字技术弥合数字鸿沟的问题,并对其价值、内容和弥合原因进行了系统论述。

(1)数字鸿沟弥合价值。相比城市或郊区图书馆,

Digital Cultural Services乡村图书馆在弥合数字鸿沟方面更重要,但在促进数字素养方面相对弱势。对于个人而言,乡村图书馆数字技术应用有助于其节省金钱,扩展社交需求属性,是公民获得就业、教育、农业、经济、卫生和娱乐机会的重要门户[36-37]。对于社区而言,乡村图书馆作为信息枢纽以及政府部门的干预场所,可通过提供互联网资源、数字扫盲资源和在线培训支持企业发展。在社区文化活动中应用技术,有助于集体积极认同的形成[38]。

(2)数字文化服务内容供给。包括产品和活动(如工作实验室、技术课程、特殊人群技术支持、劳动力发展项目),资源(如计算机和互联网访问、创客空间、电子设备、无线网、在线指导、电子数据库、电子图书馆借阅卡),培训和支持(如数字素养教育、研讨会)[38]。Pavez和Hixon介绍了两个乡村图书馆数字包容项目——“全智利互联”项目[39]和ALA公共图书馆社区连接项目,提出制定信息技术政策、提供充足经费、人力资源、创新信息技术课程、寻求公众支持等策略[40]。

(3)数字鸿沟弥合原因。一是基于社会资本角度,图书馆并未引导人们使用互联网,而是作为第三场所和社会基础设施,确保人们在更方便的时间、地点连接网络,促进其获得更加密集的工作、教育或交易机会[6]。二是基于需求满足维度,乡村图书馆提供的文化信息服务有助于满足用户的多种需求(如娱乐、就业、教育、农业等),这些动机成为吸引用户使用图书馆的强大动力[41]。

3.3.2 乡村公共文化数字服务的均等化实现

(1)数字化促进乡村公共文化服务均等化。肖希明提出数字化是实现基本公共文化服务均等化的必由之路,需解决乡村数字文化资源缺乏针对性问题,构建全覆盖的基层服务网络[42];公共数字文化资源整合有助于弥补现实文化资源数量匮乏、解决资源地区和系统分布不均衡问题、实现不同机构数字资源的优势互补[43]。祁志伟提出创新内陆农牧区公共数字文化服务流动性供给模式,即以“数字电视”为媒介的科普e站模式与送法入户模式[44]。

(2)均等化现状。完颜邓邓认为中国在公共数字文化服务平等获取方面受政府资金不足、互联网普及率低、中西部和乡村宽带接入率低、数字素养等因素的制约,促进乡村地区和弱势群体的公共数字文化服务平等获取仍是重要任务[45];其后从需求角度对公共数字文化服务供给进行问卷调查,调研表明公众未有效利用数字文化服务支持自身发展,且城乡居民差异显著[46]。乡村地区公共文化服务数字化发展在“接入沟”“意识沟”“环境沟”与“能力沟”等方面与城市地区也存在明显的信息化差距[47]。

(3)均等化评价。学者们通过构建基本公共数字文化服务均等化评价指标体系(资金投入、数字化设施设备、数字资源、数字服务、服务人员5个一级指标,39个二级指标)实施不同地域、城乡间的评价[48];应用Voronoi图、改进潜能模型从静态和动态视角测度仙桃市乡村公共文化服务空间可达性[49],表明中西部欠发达地区乡村供给能力薄弱,与发达地区、城市存在差异。

(4)均等化实现路径。当前制约乡村公共数字文化服务均等化实现的原因包括外部制度缺失(经济发展战略缺失、财政能力差异、基层评估标准制度缺失、电信服务障碍、人才建设制度不完善)和微观因素(农民经济条件差距、数字素养与文化素养差距)等[50]。均等化的实现路径包括完善制度、普及信息基础设施、提高公民数字素养等。

3.4 乡村公共数字文化服务利用

3.4.1 乡村公共数字文化服务用户信息行为

用户信息行为研究方面,刘奕娜提出综合考虑用户分布、用户结构、用户能力、用户体验等需求影响因素构建用户画像模型,通过数字化平台提升公共文化服务的覆盖范围和服务能力[51]。王锰等针对乡村公共数字文化服务中的用户信息规避行为和用户流失行为,构建了涵盖个人、环境、信息、技术的PEIT信息规避行为模型,从营造文化环境、丰富信息服务、完善技术支撑、提升服务能力4个方面,提出弱化乡村用户信息规避行为的建议[52-53];依据“刺激-有机体-反应”理论和认知负荷理论,应用最小二乘路径建模法构建用户流失行为模型,得出从质量因素、信息素养、替代品吸引力3个刺激因素出发,通过满意度、感知有用性、涉入度3个有机体要素,有5条路径影响流失行为的结论[54]。Omeluzor和Morries聚焦于用户信息需求偏好,认为应重点关注村民的显需求和潜需求,拓展信息选择的自由度;面对信息需求模糊的村民,服务提供者应具备识别差异性信息需求的能力对其进行评估[55-56]。

3.4.2 乡村公共数字文化服务效能研究

服务效能研究缘起于政府持续加大乡村公共文化建设投入的举措,但收效甚微。学者们通过问卷调查、实地调研、结构化访谈、构建测评指标等方式,研究服务效能的评价与缺失原因。服务效能评价方面,通过数据包络分析方法对乡镇综合文化站的运行效率和全要素生产率进行静态和动态分析,提出增强文化生产效率意识,重视技术进步,加快中、西部地区乡镇文化站建设等对策[57]。效能不足的根本原因在于存在供需矛盾,其因素涉及供给主体方面(如服务观念、形式、内容落后)和农民需求方面(如需求上升与多样、需求表达不畅、缺乏兴趣等)。在乡村图书馆数字文化服务中,发展中国家易被忽视[41];Real等将服务落后于城市归因于技术基础薄弱、人员配备不足、技术技能缺乏与资金依赖[7]。张靓、完颜邓邓从日常管理、文化资源配置、用户培训、吸纳社会参与、加大资金投入、创造人才优势、重视队伍建设、加大沟通及宣传力度、搭建服务平台等方面,提出乡村公共数字文化服务效能提升的举措[58-59]。

3.4.3 乡村公共数字文化服务满意度研究

乡村公共数字文化服务满意度研究主题涉及乡村公共文化服务满意度影响因素[60]、返乡农民工满意度提升[61]、社区图书馆服务满意度和质量优化[62]、寒地传统村落公共文化空间游客满意度评价指标体系四个方面[63]。其中影响因素可归纳为人口统计学因素(职业、性别、文化程度、年龄、收入),认知需求因素(个人需求预期、个人幸福感、服务了解程度),服务供给因素(设施设备、服务态度、人员配置)等。洪延峰构建了以精神空间、物质空间、社会空间三个方面为一级指标层,以民俗活动、民俗文化、广场空间、街巷空间、社区参与、社会参与六个方面为二级指标层的游客满意度评价指标体系[63]。应在此基础上,从服务制度建设、需求表达机制、财政保障体系、文化人才队伍建设、政策宣传、监督考核机制、环境设施建设、资源保障体系等方面提出满意度提升对策。

3.5 乡村公共数字文化服务项目建设

3.5.1 文化共享工程建设

国内学者针对文化共享工程的服务模式、基于文化共享工程视角的乡村文化建设等主题进行探讨。①服务模式方面,“总—分馆”模式是基层图书馆承担共享工程后网络服务模式的发展趋势[64]607-610;文化共享工程依托各级公共图书馆和乡村文化活动站(室),建立了以国家中心、省级分中心、市县支中心、乡村基层服务点为主体的四级服务体系,提出文化共享工程中乡村服务点的共建共享需完善设施管理、通过培训提升工作人员技能、开展丰富多彩的活动[65]。张照龙等提出趋于整体性治理的公共文化服务数字协同“五位一体”模式,从基础设施、数字资源、技工队伍、资金投入和传输渠道方面着力,实现城乡公共文化服务数字化协同供给[21]。关注由建设到有效运行的机能转变,从供给主体、监管机制、信息处理、整合协调等层面提出建议[66];提出建设过程系统分析框架,包括建设流程、国家政策、相关利益群体、资源构成与服务方式[67]。②基于文化共享工程视角的乡村文化建设方面,文化共享工程在乡村文化建设中发挥的作用包括扭转乡村文化落后面貌、缩小城乡差距、弘扬先进主流文化、提高乡村人口素质、逐步消除数字鸿沟、满足基层群众文化需求等;实现路径包括建立有效的经费保障机制、建设高效的人力资源管理体系和地方特色数字资源库[68]。

3.5.2 文化教育项目与数字素养教育项目

学者们针对文化教育项目、数字素养教育项目的干预效果评估、案例介绍与提升对策等展开研究。①文化教育项目方面,采用问卷调查证实了太阳能教育学习图书馆(Solar SPELL)项目通过为斐济乡村学校提供教育和技术资源获取渠道以及多媒体资源消减了师生的知识获取障碍[69];针对美国艺术博物馆在线艺术课程项目在乡村的实施,提出加强早期开发分析、提升技术稳定性与产品可用性等建议[70];介绍了乡村博物馆和公立学校协同建立博物馆合作数字奖学金(DSMP)项目的规划过程[71]。②数字素养教育项目方面,关注数字素养教育方式与内容的创新。如乡村图书馆员深入社区与社区领导和居民合作开展[72];针对撒哈拉以南非洲地区的低收入人群开展数字扫盲项目案例研究[73];收集当地资源在印度乡村开发一种电子阅读新产品——民歌点唱机[74];开发教育视频资源(包括村庄历史、文化旅游、美食旅游、生态旅游资源),作为宣传以及教育当地年轻人的手段[75];利用信息技术和多方合作力量(包括图书馆、医学生、技术专家、社区)进行数字素养教育,增强用户的互动体验等[76]。

4 总结与展望

结合近十年国内外乡村公共数字文化服务领域已有研究分布和研究主题方面的进展,本文总结其研究特征,提出研究展望。

4.1 研究分布方面

(1)从作者分布来看,国内该研究领域已形成较为核心的“师生团队”(如郑建明、王锰、蒋琳萍、华钰文这一团队),该团队近年围绕乡村公共数字文化可及性、用户利用行为等主题开展了持续深入的研究。核心团队的存在有助于维系该研究领域的深入性和延续性;但另一方面,典型的“师承关系”团队开展的相关研究因缺乏与其他机构、领域学者的交流协作,在一定程度上阻碍了这一研究方向的拓展和创新[77]。因此,在后续研究中,可进一步增强与不同机构、学科背景研究人员之间的交互与合作,进一步推动该领域的研究创新。

(2)从学科分布来看,已有研究形成以图书情报科学为主,其他学科(主要包括新闻传播学、计算机科学、教育学和旅游休闲管理)协同发展的分布状态。①各学科研究视角各具特色,如图书情报科学关注公共数字文化服务供给与利用,新闻传播学关注数字媒介在乡村公共文化中的作用和发展,计算机科学侧重从技术视角探讨数字文化应用实践及系统构建,教育学关注乡村公共文化服务机构开展的数字文化教育项目,而旅游休闲管理领域则着重分析乡村文化机构依托数字应用开展文化旅游的经验及问题。②各学科均注重案例研究和实证研究,且研究方法存在学科间的交叉融合,如图书情报科学借鉴心理学及行为学中的行动研究方法、以及计算机科学中的仿真模拟法。在后续研究中,图书情报领域研究学者可进一步充分吸收其他学科的理论基础和研究方法,如基于用户文化资源利用行为的微观认知层面,借鉴心理学和行为科学的研究方法;结合计算机科学的建模仿真方法,揭示乡村公共数字文化服务供给的内在规律;关注乡村公共数字文化服务与青少年教育等主题。

(3)从项目分布来看,该领域宏观层面的研究项目结合时代发展特征,以现实问题为导向。如关注农家书屋和乡村公共文化空间数字化发展、服务可及性、城乡一体化等主题。虽然近五年宏观层面的国家社科基金相关立项有所增加,但相对于其他领域仍然比重不足,且系统性、专题性研究成果缺乏,统计结果仅显示3部专著。在后续研究中,学者可进一步关注国家文化数字化发展、数字乡村等发展战略、结合乡村公共文化数智化建设现状,增加宏观层面的研究项目立项,形成系统性论著成果。

4.2 研究主题方面

(1)乡村公共数字文化服务标准化、社会化与建设管理等主题研究相对薄弱。乡村公共数字文化设施建设薄弱、资源类型单一、人员缺乏等因素阻碍了服务效能的发挥,需引入标准化手段和社会化力量,加强建设管理。虽然国内学者在公共数字文化服务领域涌现出关于标准体系、社会力量参与、政府购买、PPP模式、绩效评价等的学术观点,但尚缺少针对乡村地域内相关主题的针对性研究。未来可进一步加强乡村公共数字文化服务标准化(如标准体系构建、标准化实现机制等)、社会化(如政府购买监督管理机制、承接主体资质评价机制、文化志愿服务水平提升等[78])和建设管理(如服务内容管理、网络安全管理、建设规范、评价机制等)等主题的研究。

(2)乡村公共数字文化资源建设的研究深度不足。当前乡村公共数字文化资源建设相关研究集中于探讨建设意义、内容与问题对策分析,研究关注点较为单一和零散,针对资源内容、资源建设标准、资源揭示手段、资源共享渠道、资源推广模式等方面的深入拓展研究尚显不足。未来可进一步深化乡村公共数字文化资源建设制度、内容、技术与利用研究。①宏观制度方面,加强数字资源共建共享制度和版权支持管理制度研究,探讨公共数字文化建设法定许可权建设;②建设内容方面,加强乡村文化遗产数字化建设中的数字化建档、元数据标准等主题研究;③技术平台层面,探索乡村公共数字文化资源智慧服务平台建设与数据标准规范;④资源利用方面,围绕资源推广模式、资源分类导航、资源共享渠道主题进行深化研究。

(3)国内缺乏乡村公共数字文化服务对于乡村生产生活的价值研究。相对而言,国外相关研究涉及农民生活和社区发展的多个领域(如教育、健康、文化发展等),关注乡村图书馆、博物馆等机构应用数字技术开展数字扫盲教育、健康信息供给、保存地方文化传统、消除数字鸿沟等的价值、路径与改进策略,以此佐证乡村公共文化服务机构的价值,争取更多的政策和资金支持,但上述主题在国内文献中尚未给予足够关注。未来国内学者可进一步面向健康、文化、教育、经济等多领域乡村生产生活实践,开展乡村公共数字文化服务的作用机制和价值评估研究。如关注乡村公共数字文化服务通过提供数字文化资源、专业人员服务、数字素养培训等要素对于数字鸿沟的消减作用;关注乡村文化遗产数字化对于乡村经济与文化发展的积极效应;关注乡村公共文化机构开展的教育项目对于学生群体文化素养、学业绩效的作用等。

(4)乡村公共数字文化服务利用研究涉及的主体、研究情境与目标群体要素相对单一。研究主体以乡村文化共享工程、农家书屋、乡村公共数字文化服务、乡镇文化站为主,国外少量研究涉及乡村图书馆、乡村博物馆、美术馆,对于目标群体的区分较为粗略(包括农民、返乡农民工与游客)。未来可进一步探索基于新时代文明实践中心、文化站、农家书屋等新型公共文化空间的数字化创新建设研究[79];扩大乡村学生、教师、留守妇女儿童、医生、患者、农民工、老年人、残障人士等研究群体范围,拓展用户需求调研、服务效能影响因素、服务评价、服务满意度及用户信息行为等研究。

作者贡献说明

潘颖:提出研究思路,撰写及修改论文;

郑建明:完善论文框架,提出修改建议。

支撑数据

支撑数据由作者自存储,E-mail:pan@yzu.edu.cn。

1.潘颖.乡村公共数字文化服务研究作者分布数据.xlsx.

2.潘颖.各学科研究方法及研究主题分布数据.xlsx.

3.潘颖.2012-2022年国家社科基金乡村公共数字文化服务研究立项分布.xlsx.

4.潘颖.乡村公共数字文化服务研究的关键词共现数据.xlsx.

5.潘颖.乡村公共数字文化服务研究的关键词共现图(全图).png.

6.潘颖.乡村公共数字文化服务研究的聚类核心关键词及分布数据.xlsx.