性别规训、生育与性别收入差距

杨亚平 姜璟晓璐

一 引 言

性别平等与女性权益问题一直备受关注,女性受教育程度不断提高,经济社会地位不断提升,两性之间的收入差距似乎有不断缩小趋势。但《第三期全国妇女地位调查》显示,女性平均工资相较于男性平均工资的比例,从1990年的77.5%下滑到2010年的65.8%。男女之间收入差距的“鸿沟”仍然存在,性别不平等现象时有发生。

现有研究发现生育行为(杨菊华,2019)[1]、人力资本(娄世艳和程庆亮,2009)[2]、职业性别隔离(卿石松和郑加梅,2013[3];张霞和茹雪,2018[4])和性别歧视(李春玲和李实,2008)[5]等或许是造成性别收入差距的原因。但这些研究多从收入差距现象切入,分析已出现的性别差距现象对性别收入差距的影响,忽视了出现性别差距的根源及其带来的影响。Blau和Kahn(2017)[6]针对美国的研究认为,人力资本等传统理论因素对性别收入差距的解释力有限且不断下降;吴愈晓和吴晓刚(2009)[7]的研究也发现人力资本、职业隔离等因素的解释作用非常有限;Lips(2013)[8]认为男性女性在成长中所面临的社会环境并非“性别中立”的,用已存在性别差异的变量来解释收入中的性别差异存在偏颇;吴愈晓(2012)[9]认为父权社会构建的性别观念是造成女性在人力资本投资中被区别对待的重要因素;郑筱婷和陆小慧(2018)[10]认为,女性的受教育情况会受到家庭中兄弟数量的影响,兄弟数量越多,女性被剥夺受教育机会越严重,而受教育程度又是影响个体收入的重大原因。因此,非根源性的分析对性别收入差距的解释是较为片面的,更应该关注造成差距的本源。

事实上,女性在成长过程中被教以“勤俭持家、相夫教子”等传统性别角色观念,在这些观念的束缚下,劳动力市场上的女性群体更加倾向于放弃工作或减少工作时间以回归家庭。另外,性别角色观念认为女性,特别是拥有母亲角色的女性,应该更多的操持家庭劳务,如此更减少了女性投入工作的时间。雇主不仅因为女性的妊娠期孕假而减少对女性员工的招聘,在招聘岗位设计过程中,也会因为“男主外,女主内”的观念将女性排挤到边缘性岗位中。对于女性本身而言,传统的性别角色观念也可能会促使女性选择相对轻松、工酬较少的职位。因此,与以往文献不同,本文从造成差异的社会文化本源——性别角色观念出发,分析性别角色观念对性别收入差距的影响。

目前,一些文献分析了性别角色观念对劳动力市场的影响,但基于性别角色观念的操作化测量的实证研究特别是有关中国的研究还非常匮乏。国内有关的实证文献(卿石松,2019[11];王鹏和吴愈晓,2019[12])仅从侧面构建出一个背离社会期望的指标,而非直接研究期望本身对个体收入的影响。本文在对性别角色观念进行操作化测量的基础上,从性别身份的认同即性别规训的角度出发,分析性别规训本身对性别收入差距的影响,尝试探究性别收入差距背后的社会文化根源。

二 文献综述

(一)对性别规训的理解

对性别规训的理解,首先要引入“社会性别”的概念。社会性别(Gender Role)最早由美国人类学家盖尔·鲁宾(Gayle Rubin)提出,指社会根据人的生理性别,将认为的属于男性、女性有关的角色、行为、活动、属性和机会或者关系指定为该性别的行为规范或所属气质。与生理性别(Sex)不同,社会性别是由社会规定的,而非自然的,社会性别是一种文化构成物。生理性别主要关注性别在生理上的差异,而社会性别则更多的聚焦于男女双方在社会文化的建构下形成的性别角色或气质的特征和差异。社会性别通常表现为社会对男性、女性在经济政治、婚姻生活、教育文化方面的期待,将性别的刻板印象套用在成长中,并规训男女双方成长为社会性别的期待。因此,社会对性别的塑造实质是一种性别规训的过程。符合性别要求的个体体现为男性化的男人或者是女性化的女人(周培勤,2020)[13]。简而言之,性别规训指顺应社会性别的过程。例如,中国传统社会文化中通常认为,男性应该不掉眼泪、赚钱养家,女性应该相夫教子、勤俭持家,并以此在幼童成长的过程中,塑造与生理性别相关的性别角色观念(Gender Role Attitudes),受到规训的儿童最终会长大成为社会期待下的个体。比如,认同“男性应该赚钱养家”的男性个体在成年后会将更多的注意力聚焦在劳动力市场竞争上,而认同“女性应该相夫教子”的女性个体在家庭决策上会更多的倾向于选择牺牲自己的职位或薪金,以此成全家庭。因此,本质上,社会性别表现出的是一种对个体的性别规训,社会根据人的生理性别差异,在成长过程中使其接受相关的观念,进而使其形成的一种心理和行为特征。受性别规训越深的个体,越认同性别方面刻板的角色观念。对于女性而言,“将生活重心放在家庭”的社会期待,无疑会使女性主动或被动放弃劳动力市场中的机会,从而影响个体收入。

卿石松(2019)[11]认为,有关性别角色观念的理论是分析性别不平等的重点。与性别角色观念相关的是Butler(1999)[14]提出的性别操演理论(Gender Performativity)。该理论认为主体在重复的扮演或模仿某一性别时,会将自身构建成具有这一性别特征的主体,在此过程中忽略了人的个性。例如,对于某位女性而言,她本身是一个拼搏、乐于竞争、希望能在工作中实现自身价值的个体,但为了贴合社会认为的女性形象,该女性可能会做出社会性别中女性应该勤俭持家的模样,从而延伸的家务时间挤占了其工作时长。在性别操演理论的基础上,刘爱玉等(2015)[15]研究家庭内部两性劳务分工时认为,家务分工具有性别操演的符号象征意义,即便经济独立的妻子也会通过家务,展示性别身份。个体的性别观念会通过“操演”表现在行动方面。Bertrand et al.(2015)[16]研究发现,受“男人应该比妻子更赚钱”传统观念影响的夫妇中,当妻子收入比丈夫更高时,违背了性别上的规训,夫妻容易不和,相比其他夫妻更容易离婚,此外收入更高的妻子(“威胁性”的妻子)为缓解丈夫的焦虑会承担更多的家务。王鹏和吴愈晓(2019)[12]根据性别展示(Gender Display)的观点,认为当妻子背离性别角色的规训期望时,为维持与丈夫的关系,性别角色的观念会趋向于保守,并发现社会结构位置对处于不同经济地位女性性别角色观念的影响程度出现差异。

(二)性别角色观念对收入的影响

大部分学者认为传统的性别角色观念会阻碍女性劳动力市场表现。Bertrand et al.(2015)[16]发现“男人应该比妻子更赚钱”的行为思想会影响女性劳动参与,当妻子收入超过丈夫的情况出现时,妻子更有可能退出劳动力市场,承担更多家务。续继和黄娅娜(2018)[17]基于Bertrand et al.(2015)[16]的研究,构建中国女性潜在收入变量,所得结论与上述研究相似。Corrigall和Konrad(2007)[18]认为青少年早期形成的性别角色观念会对女性在劳动力市场的表现造成影响,不仅劳动时长显著下降,小时工资也出现下滑。这一类文献多先构建一个背离社会期望的变量,再分析这种背离对个体收入的影响。卿石松(2019)[11]研究发现,传统的性别角色观念会对女性工资收入产生负向影响,但对男性影响不显著,并且性别规训程度会显著影响女性的劳动参与、工作时间、受教育程度和职场地位。张川川和王靖雯(2020)[19]认为性别角色观念程度与个人收入显著负相关,随着不平等观念的加深,女性从事非农工作或受雇工作的概率越低。刘爱玉(2018)[20]从男女分工、女人婚姻、女人生育、男人家务四个方面对性别观念进行度量,分析性别观念与城镇妇女劳动参与的关系,认为影响已婚妇女劳动参与的性别观念主要分为性别分工、男人家务认可两大类,且对于“男人应该以事业为主,女人应该以家庭为主”以及“男人应承担一半家务”的传统观念,夫妻双方的认同程度都会影响已婚妇女的劳动参与水平。除此之外,对于外部的性别观念环境,周萍等(2019)[21]运用李克特量表构建性别观念的社会环境程度,认为严重的歧视环境对女性创业绩效产生负向影响,性别环境不仅影响女性的自我认知,还一定程度上阻碍资源获得。社会性别对个体的规训,综上所述是一个在成长中塑造、在塑造中成长的过程。国内外多数研究表明,在社会对个体的性别规训过程中,不仅个体自发的行为会影响其在劳动力市场中的发展,社会氛围下他人的行为也会对自己产生约束。

(三)生育对收入的影响

生育对收入的影响研究涉及子女数量、劳动时间、学历、工作地区以及孩次和孩子年龄等方面。申超(2020)[22]认为,1989—2015年生育对女性的母职工资惩罚一直在加剧,并与子女数量接近等比例的增加,子女数量越多,母职工资惩罚的边际效应递减,且短期效应大于长期效应,刚生育女性受到的母职工资惩罚程度较大。姜甜和段志民(2020)[23]则认为育儿时长仅在短期对女性收入产生影响,两年前的每周育儿时间会影响现在的收入,但三年前的每周育儿时间影响不显著;并以30岁作为分界线,得出相较年轻的女性,年长女性育儿时长对收入的影响较小。杨天池和周颖(2019)[24]通过DID模型研究发现,“二孩政策”会使女性的收入下降4.5%—7.7%,并随着个体受教育水平出现差异。刘金菊(2020)[25]研究认为生育行为不仅对收入产生影响,同时也会折损工作时长,一线城市生育一孩的女性收入代价为全国城镇女性收入损失平均水平的2倍。张川川(2011)[26]研究认为在劳动供给、工资以及工作时间投入方面,子女数量主要影响城镇女性,对农村女性是否参与非农工作及其工资影响不显著,但与其工作时长显著负相关。孩次和孩子年龄方面,杨慧等(2016)[27]利用中国妇女社会地位调查数据,考察工作对家庭的冲击以及家庭对工作的冲击,认为生育二孩或抚育3岁以下孩童的家庭,女性工作受到来自家庭的冲击比男性大。李强(2012)[28]通过农民工数据调查发现,学龄前孩童会对女性农民工的收入产生显著负向影响,学龄后孩童的影响不显著。周春芳(2013)[29]认为对儿童和老人的看护是制约农村女性非农就业的重要因素,特别是0—3岁、3—6岁的儿童对其影响更大。

国外对生育与劳动力市场的研究较为丰富。Mertens et al.(1995)[30]认为,生育导致的职业中断会影响女性的终身收入。Bertrand et al.(2010)[31]基于不同时期大学学生样本的研究认为,MBA男性与女性在职业初期劳动收入和每周工作时间几乎相同,每周工作时间的性别差异是引起性别收入差距的重要因素之一。Chen et al.(2021)[32]利用中国公司的数据得出,工酬差异在生育前后主要在加班工资和休假扣除中体现,在长期中主要由基本工资差异造成。职业空窗期间隔时间越短,对母亲收入造成的损失就越小(Sandler和Szembrot,2019)[33]。Angrist和Evans(1998)[34]同样认为女性的生育行为会对其劳动参与产生负面影响,这一影响在受教育程度低群体中尤为凸显。除生育行为之外,预期生育以及预期外生育也会对女性工资产生影响,甚至减少其被雇佣的概率(Anderson et al.,2003)[35]。即便是生育后的女性也面临着同样严酷的市场环境,回归岗位后收到的报酬也比不上同期的男性以及未生育的女性(Blau和Kahn,2007)[36]。部分女性不仅在产前选择更有利于家庭的职业,投入更少的教育投资,产后也会改变劳动决策,以贴合“母亲”的身份,这样的决策带来的收入损失将会持续10—20年(Kleven et al.,2019)[37]。

女性由于生育以及照顾子女付出的薪金代价,被称为“母职工资惩罚”(Motherhood Wage Penalty),表现形式包括母亲就业时的歧视、生育后工资待遇的下降、更苛刻的就业标准以及更少的晋升机会等,短期集中体现为收入下降这些经济影响,更长远上则为职业发展的影响。从前文可知,如果社会性别观念对两性形象的不同要求以及社会对女性群体的偏见加剧了女性在劳动力市场中的艰难处境,那么此时生育行为的发生更为这样的“窘境”雪上加霜。

综上所述,一方面,现有文献中基于性别角色观念的操作化测量的实证研究还非常有限,少量的实证文献集中分析个体性别观念对自身收入的影响,对其配偶的影响却鲜有关注,且大多数文献仅从侧面构建出一个背离社会性别期望的指标,而非直接研究期望本身对个体的影响。另一方面,大多数研究从已产生性别差异的现象解释性别收入差距,而忽略了造成差异的本源——被规训的性别观念本身,即社会文化以及被社会文化影响的心理因素在其间的作用。然而劳动力市场性别收入差距看似由婚育、人力资本或性别歧视造成,但究其根本可能是不平等的性别观念。本文的创新之处在于:在分析性别收入差距时,考察性别规训这一社会文化层面变量对收入的影响,以及生育行为、育儿性别差异在性别规训与收入之间关系中起到的调节效应。

三 理论分析与研究假说

性别图式理论由心理学家贝姆(Bem)提出,贝姆认为性别图式形成的过程中,个体对性别信息的贮存、加工、选择都会对自身及他人产生影响。该理论认为,由于社会强调性别的差异,儿童在成长过程中会根据自身的经验,通过语言、服饰、举止等学会与自身性别相匹配的性别图式,该图式是一种自身对性别的知识构架,儿童会将自身与构架性别概念进行比较,做出符合该社会性别特征的行为。例如,中国传统性别观念把“相夫教子”视为女性应有的美德,将抚育后代、照顾双方父母、清洁家务看作女性应承担的部分,潜移默化下,部分女性个体可能将“女性生活的重心应在家庭”的观念固化到自我认知中,从而使劳动力市场中的女性主动或被动地选择边缘岗位。除此之外,持有传统性别观念的男性在组成家庭时,也会要求伴侣按照自己期望的性别印象生活,丈夫需要付出的家务时间由于妻子角色的出现而变少,但腾出的时间不一定会用于参与劳动,其性别规训程度不一定会对收入造成影响。总体而言,性别规训程度或许会对收入产生负面影响。因此,本文提出假说1。

假说1:性别规训程度与收入呈负相关关系。

Akerlof和Kranton(2000)[38]将有关心理学与社会学变量纳入行为经济学模型,认为个体的身份认同能通过改变自己或他人的行为而影响经济回报。Corrigall和Konrad(2007)[18]认为,性别意识较为现代的女性,可能会寻求更多的高等教育,为薪水更高的工作进行培训,在工作上投入更多的精力;而持有传统性别观念的女性在劳动力市场更容易做出相反的行动。由此可知,社会性别的出现实质上是将个体按照生理性别的不同,将社会对性别赋予的刻板定义套用在个体中,并要求个体在成长过程中不断贴合性别的刻板印象,最终规训成社会观念中符合要求的性别形象结果。例如,若社会性别认为女性应是贤良淑德、相夫教子、围绕家庭生活的,那么在女性幼童成长过程中,会被灌输相关观念以及被教育成为一名合格的符合社会期望的个体,当有关“男主外、女主内”的观念根深蒂固后,该女性个体在就业—婚姻—生育过程中,受该观念影响选择时间更灵活、报酬更少的岗位以服务家庭,在婚姻中承担更多的家务劳动并成长为一名社会认为合格的勤俭持家的“女性”;在承担人口“再生产”“任务”的同时,付出更多的时间和精力照顾孩子,减少工作时间或中断工作甚至离开职场。所以,“女性不是天生的,而是后天造就的”(波伏娃,1986)[39],社会性别中女性身份的认同会通过在就业—婚姻—生育环节中个体行为的改变进而影响经济结果。由此,本文提出假说2。

假说2:性别为女负向调节性别规训与收入的负相关关系,性别规训的收入代价主要由女性群体承担。

受性别规训程度越深的父母,可能会区别对待子女教育。对于男性后代,父母可能会投入更多的精力培养子代的竞争力,为其将来的职业规划铺垫更多的人力资本。但对于女性后代,越是承认“干得好不如嫁得好”传统观念的父母,越可能更多地培养及训练女儿的家务能力。在训练过程中,女儿间接分担家务压力。除此之外,卿石松(2018)[40]认为个人性别观念除受周围人的影响外,还受到父母的垂直传递,传统性别观念并没有随着社会经济发展消失,父母的性别角色观念与子代,尤其是年轻子代的性别角色观念呈显著正相关关系。Kleven et al.(2019)[37]指出母职惩罚可能会随着原生家庭环境的差异而有所不同,生长在父亲养家糊口或母亲是家庭主妇环境中的女性,受到的生育代价更大。所以,接受性别规训越深的父母,其子女可能受其影响越认同传统的性别观念。女性后代受父辈的影响,更有可能做出符合社会期待的行为,不断训练自己的家务能力,在此过程中减轻了家庭的家务负担。因此,本文提出假说3。

假说3:生育女儿缓和了性别规训程度对收入的负面影响。

四 数据来源与变量说明

(一)数据来源

本文数据来自中国综合社会调查(CGSS)2017年调查数据。该调查问卷由3大模块构成,分别是A核心模块、C社会网络和网络社会(含ISSP2017)模块、D家庭问卷,调查内容覆盖人口属性、劳动状态、性别观念等方面,可以为本文研究的核心问题提供实证数据。

(二)变量说明

本文被解释变量为个人年收入,根据被调查者在调查问卷回答的问题“您个人去年(2016 年)全年的总收入是多少?”进行测量。解释变量生育情况,根据问卷中“请问您有几个(亲生)子女 (包括已去世子女)”问题的回答测量生育个数;对于观察样本的子女性别,根据以上问题的分支“儿子[__|__]个、女儿[__|__]个”进行测量。剔除生育总数12以上样本。

本文另一核心解释变量为性别规训程度。由于社会性别实质上是社会将一切认为应该属于男性或女性的行为、活动、属性和机会或者关系指定为该性别的行为规范或所属气质,比如男性应该是不掉眼泪的、坚强阳刚的、赚钱养家的,女性应该是温柔贤惠的、阴柔的、勤俭持家相夫教子的。所以有别于从生理结构上区分的性别,社会性别其实是对个体的一种性别规训,社会性别规定个体按照生理性别上的不同,在各自的性别角色模板中成长,性别角色观念越深,表明个体受到的性别规训程度越深,越符合该个体的社会性别(1)定义从联合国教科文组织驻华代表处和联合国人口基金驻华代表处联合发布的《国际性教育技术指导纲要》(修订版)中文版加以概括。。社会性别不平等现象往往体现在家庭成员的角色和责任上,卿石松(2017)[41]发现受传统性别角色观念影响越严重的女性,劳动参与度越低,二者显著负相关,但对男性影响不显著,女性婚育对劳动参与的影响主要是从家庭责任分工路径作用。性别规训程度变量参考卿石松(2017)[41]、张川川和王靖雯(2020)[19]、刘爱玉等(2015)[15]的方法,由问卷核心模块问题A42.“您是否同意以下说法:(1)男人以事业为重,女人以家庭为重(2)男性能力天生比女性强(3)干得好不如嫁得好(4)在经济不景气时,应该先解雇女性员工”进行代理,该问题的回答选项由“完全不同意、比较不同意、无所谓同意不同意比较、同意、完全同意”五个选项组成,分别进行1—5的赋值,以最后的平均值衡量性别规训程度。

本文从个体层面以及家庭层面控制其他变量的影响。个体层面的控制变量主要有:女性(性别是否为女性,个体为女性则赋值为1,否则为0);年龄(2)样本剔除了17岁到60岁以外的人群。;健康情况为问卷中“您觉得您目前的身体健康状况是:很不健康、比较不健康、一般、比较健康、很健康”进行1—5的赋值;受教育程度参照王鹏和吴愈晓(2019)[12]的方式进行赋值(3)没有受过任何教育=0,私塾=2年,小学=6年,初中=9年,职业高中=11年,高中、技校、中专=12年,成人专科=13年,大学专科=14年,成人本科=15年,大学本科=16年,研究生以上=20年。;户籍情况则是农业户口为1,否则为0(剔除军籍情况);宗教信仰情况为没有宗教行为赋值1,否则为0;党员情况为中共党员赋值为1,否则为0;工作单位类型则为问卷中“您目前工作的单位或公司的单位类型是:党政机关、企业、事业单位、社会团体、居/村委会、无单位/自雇(包括个体户)、军队”的回答,事业单位、党政机关、军队赋值为1,其余为0。家庭层面控制变量主要为:父亲的受教育程度、母亲的受教育程度,赋值规则同上;配偶的年龄、受教育程度、政治面貌、户籍情况与工作单位类型,衡量方式同上。

五 分析结果与讨论

(一)模型

构建如下计量模型检验研究假说:

lnwagei=β0+β1rolei+βXi+εi

(1)

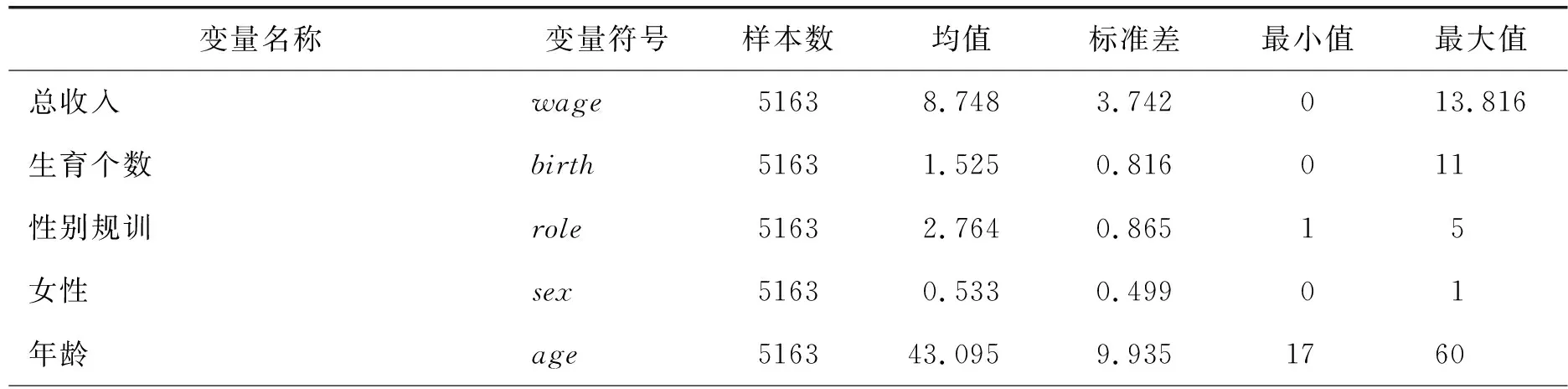

模型(1)中,被解释变量为个体年收入(wagei),对其进行加1取对数处理。核心解释变量为性别规训程度(rolei)。Xi是各种控制变量,包括生育个数(birthi)等。主要变量描述性统计见表1。从表1可知,我国性别角色观念仍处于比较传统的阶段,为2.764,表明多数人仍然遵从传统的社会性别规训。

表1 统计性描述

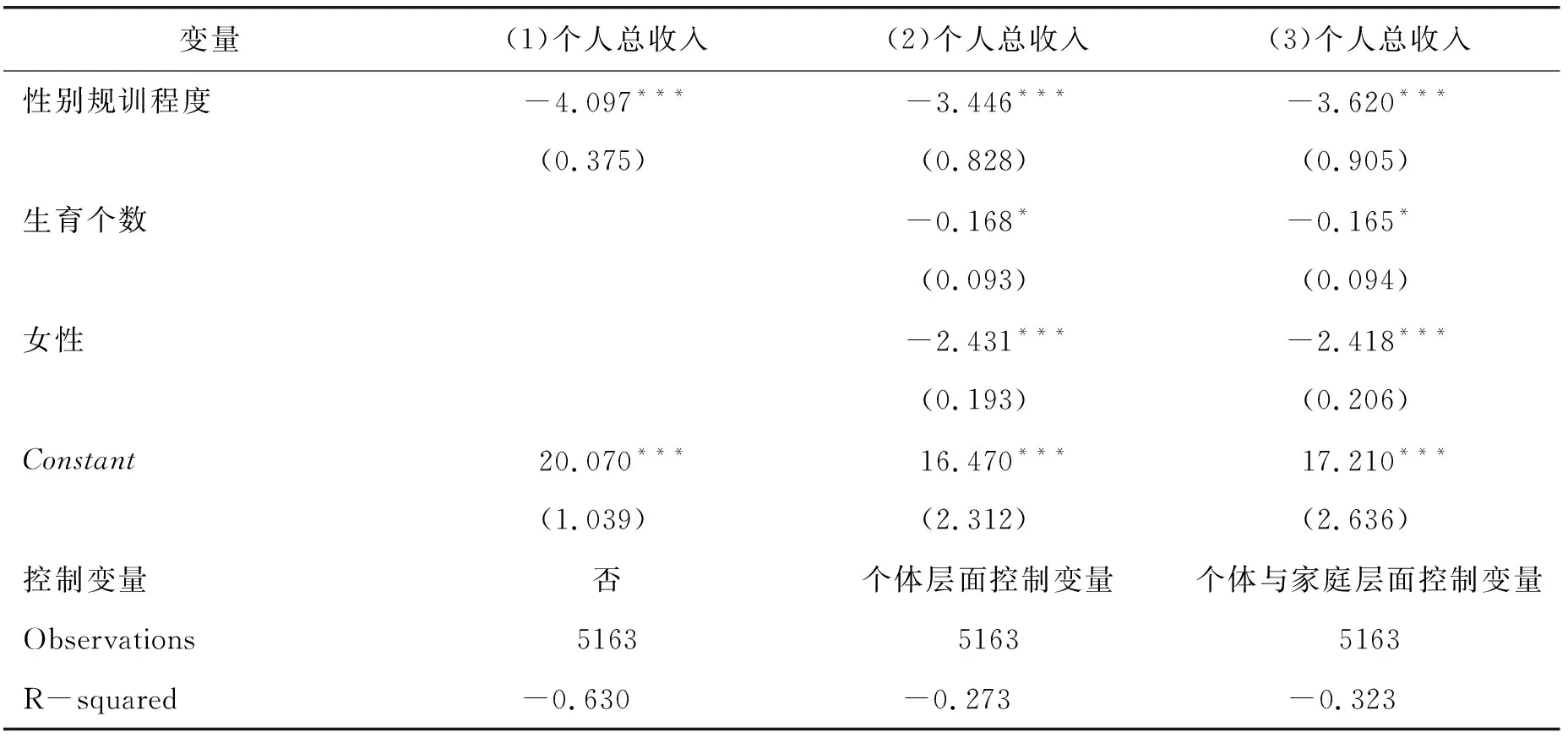

(二)基础回归

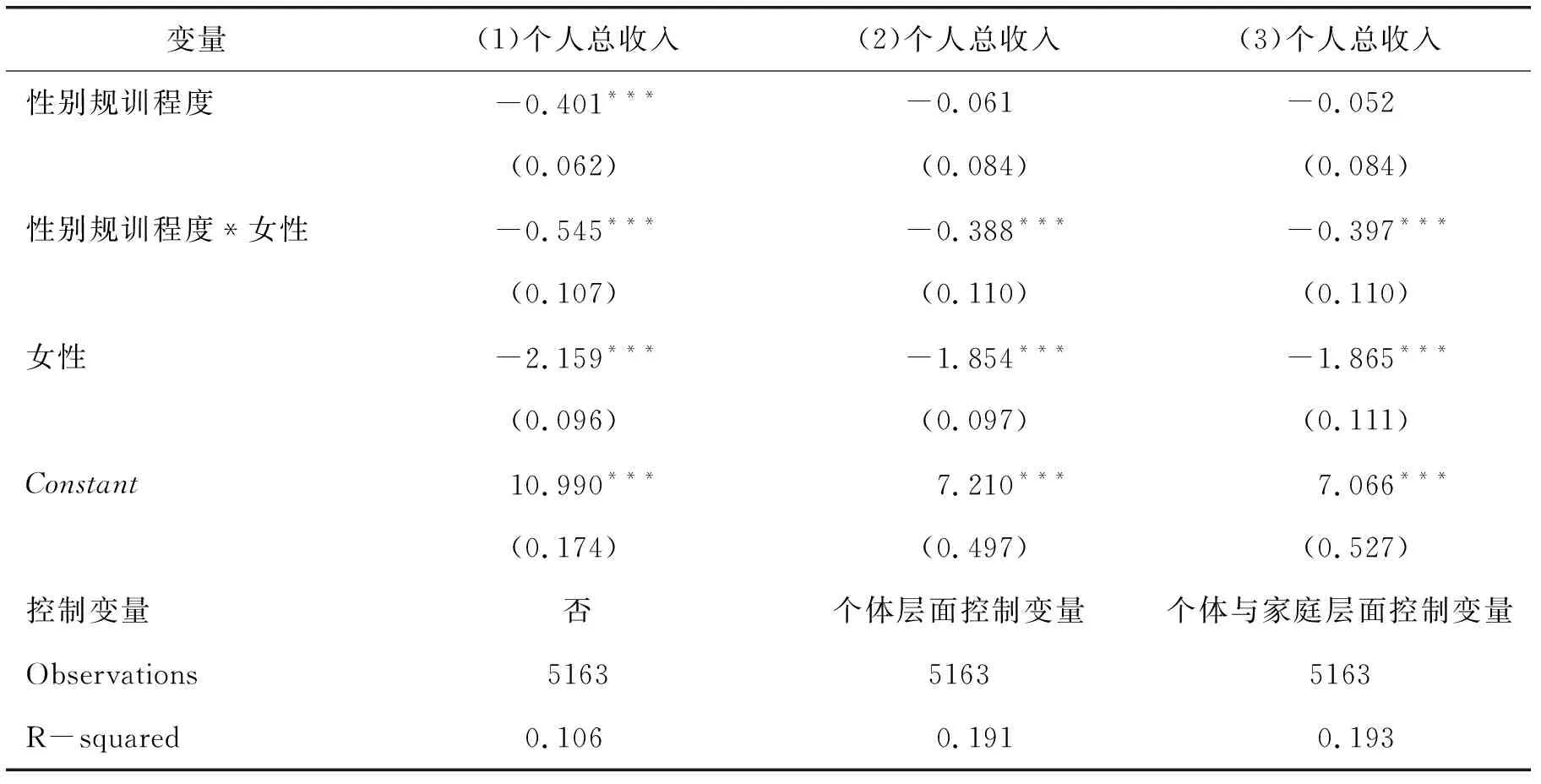

表2是性别规训程度对个人总收入影响的回归结果。总体上,性别规训程度、生育个数与个体收入均呈显著负相关关系;列(3)显示,当控制个体与家庭层面的其他变量后,结果依旧显著为负,验证了假说1。在控制变量方面,个人的受教育程度、健康情况与个人收入显著正相关;个人是否有宗教信仰对收入影响不大;从事事业单位、党政机关、军队的工作对收入存在正向影响,这可能是因为样本中大多数个体工资较低;户籍为农业户口与个体收入显著负相关。下文将分析性别规训的收入代价在性别方面呈现的差距。

表2 基础回归

表3为引入女性与性别规训的交乘项进行回归的结果。其中,列(1)为没有加入控制变量的回归结果,列(2)是加入个体层面控制变量的回归结果,列(3)是将个体与家庭层面变量都进行控制后的结果。可见,女性与性别规训交乘项的系数显著为负,即性别规训的收入代价存在性别异质性,性别规训的收入代价主要在女性群体中体现。从问卷性别观念问题的设问中可看出,社会性别文化将女性局限在两性中的从属地位,希望女性回归家庭,并对女性的工作能力在心态上进行打压。受性别规训影响越深的女性,越容易形成上述的性别角色观念,认为女性应更多关注家庭,轻视自身能力,进而更容易放弃劳动力市场中的职位,从而对收入产生影响。这验证了假说2,性别为女负向调节性别规训与收入的负相关关系,性别规训的收入代价主要由女性群体承担。

表3 性别异质性结果

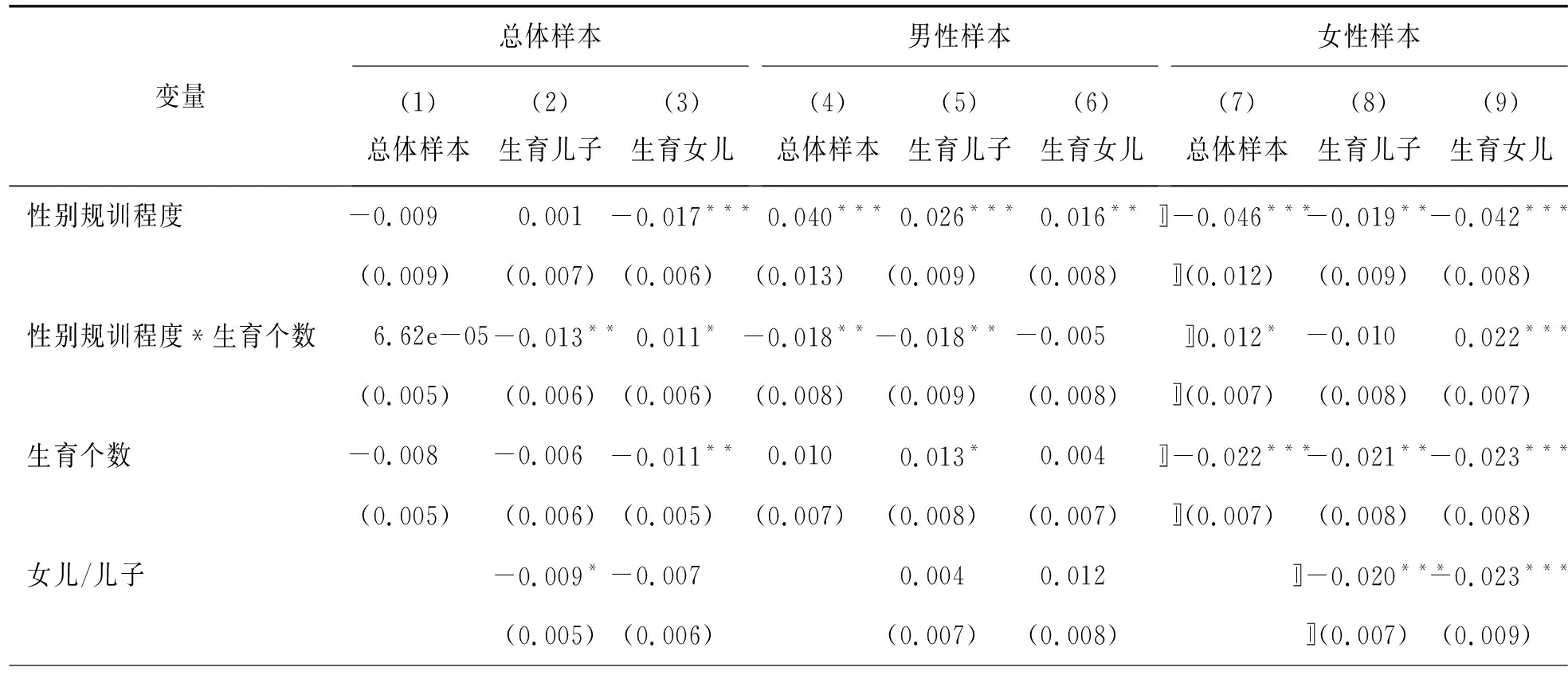

(三)生育对性别规训程度与收入关系的调节效应

表4主要考察生育对性别规训程度与收入关系的调节效应。列(1)将生育小孩的总体数量(生育个数)作为调节变量,从总体来看,生育的调节效应并不显著。但生育的调节效应可能会因为生育不同性别的后代而出现差异,家庭性别观念可能会影响父母对子女的教育方式,譬如对于生育女孩更多、更加认可传统性别观念的家庭,可能会教导女孩做更多的家务,以此贴合性别观念中“贤妻良母”的形象。为此,对生育后代性别的观察研究也有一定必要性。由于样本家庭非独生子女家庭中可能同时存在女性后代和男性后代,不同性别的后代数量对父母收入产生的影响或存在差异,因此,分析后代性别的调节效应时,将后代性别个数加入作为控制变量。具体操作为:列(2)中将生育儿子的数量作为生育个数进行调节,同时将生育女儿的个数作为控制变量。列(3)中将生育女儿的数量作为生育个数进行调节,同时将生育儿子的个数作为控制变量。从列(2)、 列(3)的结果可知,生育行为的影响主要来自生育女孩的样本,生育女儿的数量正向调节了性别规训的收入效应。这可能是因为性别规训程度越深的家庭,在育儿过程中,将自己的性别角色观念传导给自己的女儿,为了使女儿成为一名“合格的新娘”,家长会更多地训练女儿的家务能力,使女儿在成长过程中分担母亲的家庭负担,减轻父辈在生育上的工资惩罚。从而验证了假说3,生育女儿缓和了性别规训程度对收入的负面影响,即对于性别观念越传统的家庭,女儿的出生缓和了性别规训对收入的负向作用。

(四)稳健性检验

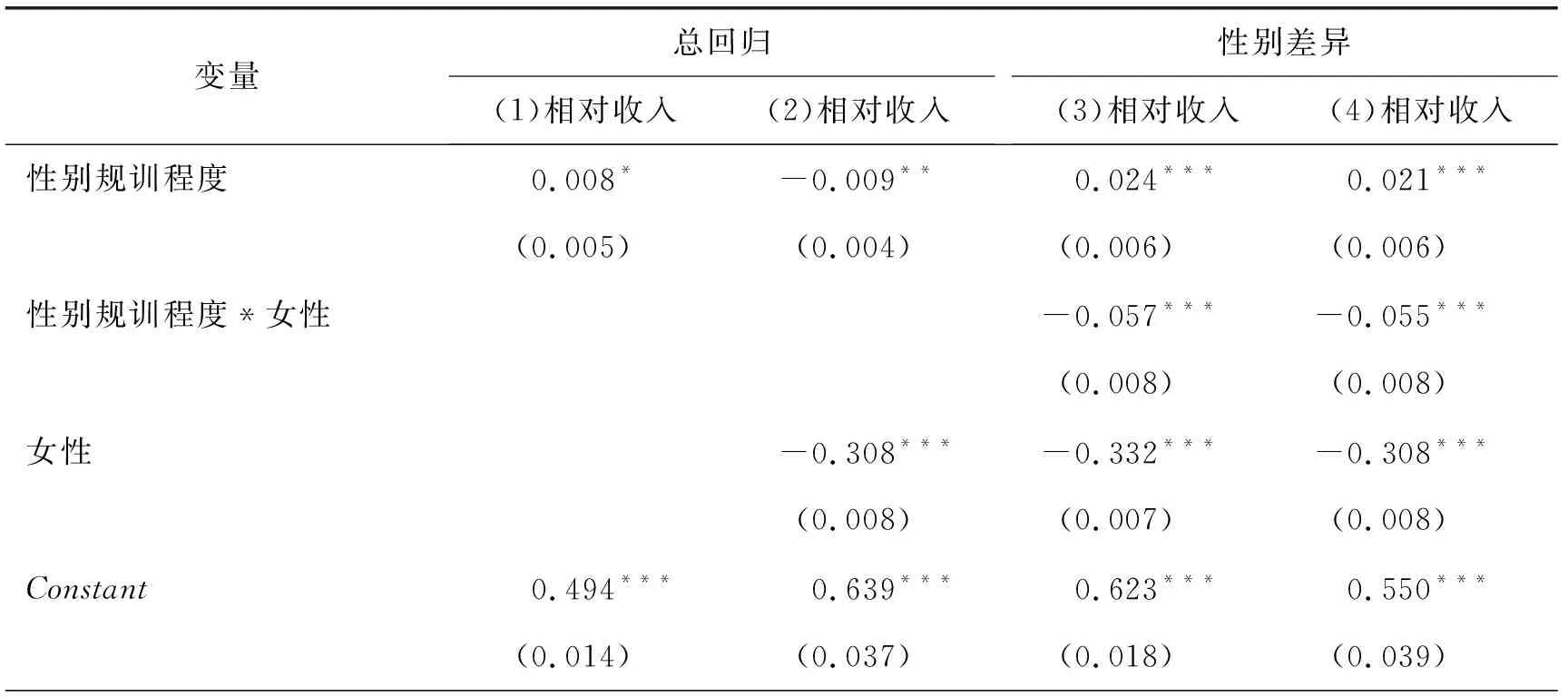

本部分用个人收入占夫妻收入的比例作为被解释变量,从另一角度验证性别规训是否会造成收入差距。因此,本部分剔除了夫妻双方收入均为0的样本。从表5列(2)可见,加入控制变量后,性别规训程度对相对收入产生负向影响,即性别规训程度越深,个人收入占夫妻收入的比例越小。从列(3)、 列(4)可见,性别为女性加重了性别规训对收入的负面作用。进一步验证假说1与假说2。

表5 稳健性检验

表6为生育行为对性别规训程度对个人收入在夫妻总收入中占比影响的调节效应。从列(2)可知,生育男孩加重了性别规训的收入代价。但在列(3)中,生育女孩出现相反的结果。性别观念越倾向于传统的家庭,越承认男女在家庭中的性别分工,即女性应更多关注家庭的劳务,男性应更多负责家庭外部的事务,“男主外、女主内”的观念使得父母在教导子女的过程中,更多注意女儿在家务方面的处理能力。虽然生育行为给家庭增加了家务负担,但女儿的出现分担了家务压力。所以在性别观念越传统的家庭,生育女儿的数量缓解了性别规训对收入的负面影响。传统性别观念并没有对男性提出家务的要求,儿子相较于女儿并不能分担家务压力,相反,生育行为带来的更多家务加重了性别规训程度对收入的负面影响。承认性别角色观念的父母对不同性别后代进行差异化培养,可能是导致该现象发生的原因。

表6 生育在相对收入代价中的调节效应

在性别分样本研究中,列(4)—列(6)男性样本结果显示,生育行为对性别规训收入效应的负向调节作用主要体现在生育儿子的情况中,即性别观念越传统的父亲,生育男孩的数量会加重性别规训的收入代价。这可能是因为传统性别观念寄予男性“赚钱养家、能力强、阳刚”的期望,这样的期望使得父辈更倾向于提升男孩的人力资本,受性别规训程度越深的父亲,越可能希望儿子成为社会性别中“男性该有的样子”,从而倾注更多的心力和时间在儿子培养方面,因此,生育行为对性别规训的收入代价起到负向调节作用。而从列(7)—列(9)女性样本的结果可知,生育行为的正向调节效应主要体现在生育女儿的情况中,进一步验证假说3。

(五)内生性问题

对于基础回归可能存在的内生性问题,本文参考王乙杰和杨大利(2021)[42]的做法,将地区除受访个体以外的性别规训程度平均值作为性别规训程度的工具变量。社会层面的性别观念会影响个体性别观念的建设,但无法直接影响个体在劳动力市场的行为,且弱工具变量检验Cragg-Donald统计量分别为226.279、40.411、35.352,拒绝弱工具变量的原假设。回归结果如表7列(1)—列(3)所示,性别规训对收入仍然存在显著的负向影响。

表7 内生性问题

六 结论与政策启示

本文利用中国综合社会调查(CGSS)2017年数据,对性别规训、生育以及收入的关系进行分析。研究发现,性别规训程度与个人总收入呈负相关关系,女性因性别规训而受到的工资惩罚较男性严重;生育行为对性别规训的收入代价具有调节效应,对于生育女孩的群体,生育个数缓和了性别规训程度的收入代价。利用相对收入进行稳健性检验也得到相同的结论。

基于研究结论得到如下政策启示:(1)造成劳动力市场性别歧视的原因还在于根深蒂固的性别观念,传统性别观念将女性禁锢在家庭范围中。因此,普及性别教育的同时,可通过媒体、书籍及互联网等渠道,继续大力宣传“男女都一样”“妇女顶半边天”等观念,淡化性别角色观念在社会分工领域的影响,降低性别规训的收入代价。(2)女性由于生育所申请的妊娠假是企业排挤女性员工的原因之一,女性在孕假期间的非产出状态以及相应由企业支付的权益保障措施,使得企业在招聘过程中更青睐男性应聘人员。对此,可以缩小男女生育假期差异,减缓女性在劳动力市场中的弱势,促进女性职工职业可持续发展。与此同时,对生育多孩的女性工资收入提供政策性保护或申请相应的政府补贴。另外,大力发展高质量的托幼服务,增加3岁以下子女托幼费用的减税幅度。(3)细化劳动法和劳动合同法,加强对生育妇女的权益保障。由于企业排斥妊娠期妇女的部分原因是孕假期间的非产出以及对孕妇本人工酬支出的财务负担。所以,鼓励生育的同时,可对聘有已孕妇女的企业给予税收方面的优惠,让社会共同承担妇女妊娠对公司造成的负担。