基于CiteSpace的全球农田氮损失研究进展

乔毅博, 王艳丽, 吴鹏年, 刘长硕, 王同朝,

(1.河南农业大学农学院,河南 郑州 450046; 2.河南农业大学资源与环境学院,河南 郑州 450046)

氮是植物生长所必需的营养元素之一,在作物生长中起着关键作用[1-2]。20世纪70年代后,中国粮食产量大幅提高,化肥投入,特别是氮肥投入大量增加是其中一个关键因素[3]。根据2021年《中国统计年鉴》,中国2020年氮肥使用量达到1 833.9万t,单位种植面积施氮量远高于欧美地区,是全球氮高投入地区之一[4]。过量施用氮肥不仅不能发挥增产效果,还会导致氮损失甚至造成环境污染[5-6]。

农田中氮损失受多种因素影响,损失特征也因地而异,主要包括以下4个途径:氮淋溶、硝化-反硝化、氨挥发及径流[7-8]。早在1905年英国科学家WARRINGTON就开始关注氮淋溶问题[9],在随后100多年里,科学家们围绕如何减少氮损失、减轻氮肥过量施用对生态环境的污染,提高氮肥利用率及保障农产品安全等领域开展了大量研究[10-13]。近年来,关于农田氮损失相关研究发展迅速,科学家对此高度重视,并在实验室和田间开展了大量氮损失相关研究,科技论文发表数量也持续增长。

面对大量文献,从中探寻关键性科研成果,并对文献数据进行定量分析与可视化表达,传统文献综述方法显然是无法做到。知识图谱是科学计量学的新兴分支领域,它可以通过数据挖掘、信息分析、科学计量和图形绘制等一系列过程,可视化地展现某一学科领域的知识图景[12]。Citespace是基于科学计量学,数据可视化理论发展起来的一款引文可视化文献分析工具,它能够有效显示某学科或知识领域在一定时期发展的趋势与动向[14]。

为了更好地了解国内外对农田氮素损失研究的现状和发展趋势,本研究使用Citespace文献计量与可视化分析软件,通过图谱量化国内外发表的农业氮损失相关研究。挖掘和分析了20 a来氮损失研究的发展趋势、前沿热点、知识聚类和演进脉络等内容,以期为减少农业氮损失和提高氮肥利用率等问题的研究提供借鉴。

1 材料与方法

1.1 文献来源

为对农业氮损失领域进行比较客观系统的分析,以Web of Science(WOS)核心数据库和中国知网(CNKI)期刊核心论文数据库为文献来源。

英文数据的获取:利用WOS中的主题检索得到该领域主要研究成果的核心数据集。主题检索词设为:(TS=(nitrogen loss))AND TS=(agriculture)AND DT=(article),时间跨度选择2002—2021年(20 a),检索时间为2021-10-17。对文献进行筛选去重,获得有效文献2 146篇。

1.2 研究方法

本研究采用CiteSpace 5.8.R2版本对数据进行可视化分析。该软件是美国德雷克塞尔大学陈超美博士开发的基于JAVA平台信息可视化分析工具,是一款应用于科学文献中识别并显示科学发展新趋势和新动态的软件,该软件基于共被引分析理论、寻径网络算法等方法,通过数据挖掘、信息分析、图谱绘制,展现特定学科领域知识结构,对文献信息进行科学分析,寻找某一学科领域研究热点,并以可视化的方式呈现。本研究利用搜索到的以农业氮损失为主题的相关文献,运用CiteSpace软件内置的国家、机构、关键词及聚类分析等运算模型,对样本数据进行共现、共引分析[15],并据此绘制出农业氮损失领域的知识图谱,对其研究动态、发展过程等进行可视化分析,以此来确定农田氮损失领域相关研究的学术热点,为今后的相关研究提供新思路和参考。

2 结果与分析

2.1 文献产出时间分析

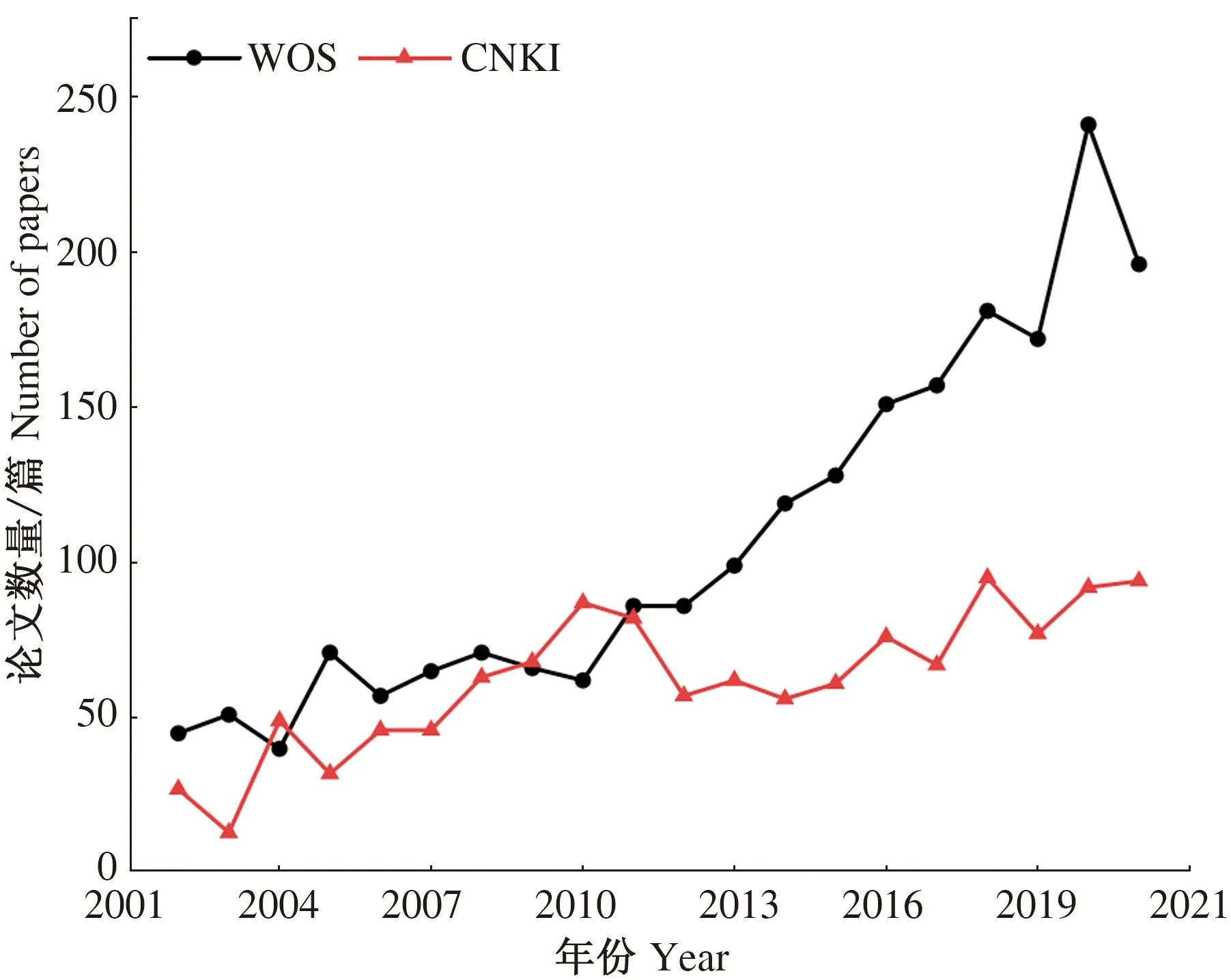

图1表明,国内外关于农业氮损失的研究文献数量均呈上升趋势,中文文献发文总数低于英文文献发文总数。中文文献发文数量在2002—2010年间稳步增长,表明该期间氮损失研究热度和受重视程度在不断上升。在2011—2015年间文献数量有所下降,此期间氮损失研究出现了短暂停滞,研究进入瓶颈阶段。2016年以后论文数量重新开始逐步增长,氮损失研究开始复苏,再次成为研究热点。而英文文献发文量在2002—2010年间呈现波动式增长,年均增长率仅为4.08%,而2010年后发文量呈现明显上升趋势,年均增长率为8.59%。自2014年起英文文献发文量均超100篇·a-1,2011—2021年年均发文量为2002—2010年年均发文量的2.5倍,其中2020年发文量达到最高,为241篇。基于WOS的统计分析功能,2002—2021年,文献总被引频次62.25次,去除自引的引用频次为59.36次,每篇平均被引次数为28.19次,h-index指数(简称h指数,后同)为108。说明近年来农业氮损失已成为国际热门研究领域。

图1 2002—2021年氮损失领域相关文献发表数量

2.2 国家及机构合作网络分析

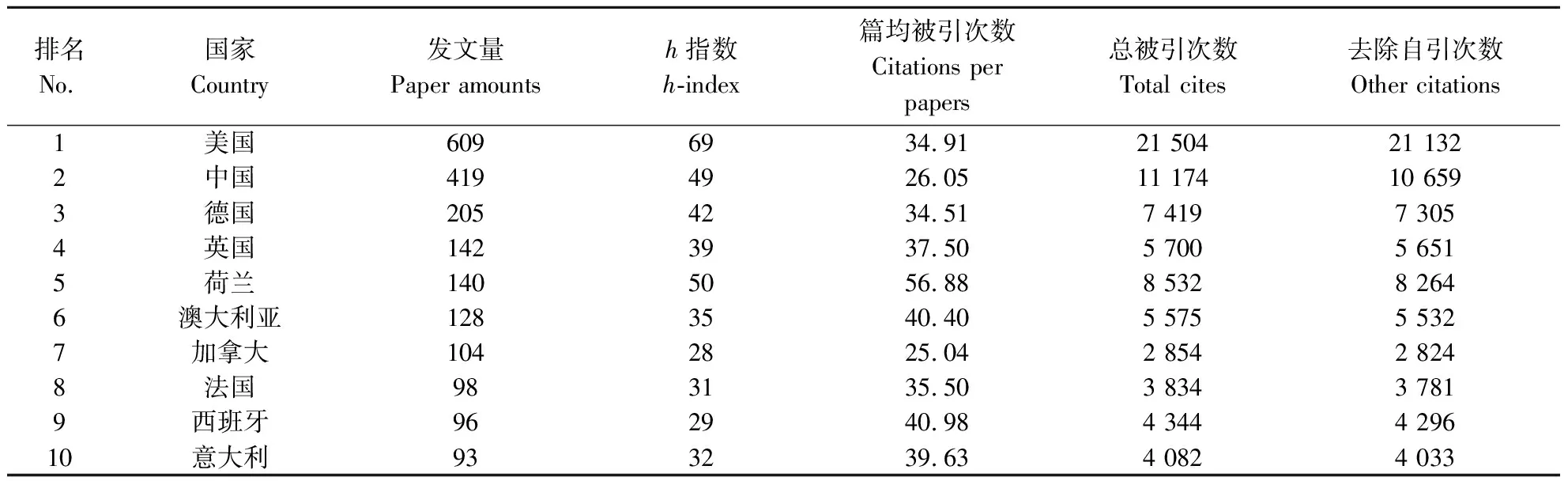

发文量前10的国家排名依次为美国、中国、德国、英国、荷兰、澳大利亚、加拿大、法国、西班牙、意大利(表1)。其中美国发文量为609篇,远超其他国家,占总发文量的28.84%,美国同时具有较高的h指数。表明美国在该领域的研究水平处于世界领先地位。中国发文量为429篇,排名第2,但h指数和单篇均被引次数较低,说明论文质量有待提高。根据机构合作共现图谱(图2)发文量前5的机构依次为:中国科学院、中国农业大学、美国农业部农业科学研究院、奥尔胡斯大学和中国农业科学院;中心度排名前5的机构依次为:中国农业大学、中国科学院、奥尔胡斯大学、美国农业部农业研究所、瑞典农业科技大学。说明中国研究机构在该领域成果产出方面在国际上表现突出。

表1 发文量前10的国家

图2 国家(a)和机构(b)合作网络可视化

从国家和机构2个层面综合来看,中国在发文量上占据显著优势,国家中心性排名第6。说明中国在该领域的综合影响力较高。除中国农业大学、中国科学院、奥胡斯大学和美国农业部农业研究所外,其余机构中心性指数普遍较低(中心度<0.1)。各机构之间合作较少,需进一步提高该领域国际机构间合作能力。

2.3 期刊来源与学科分析

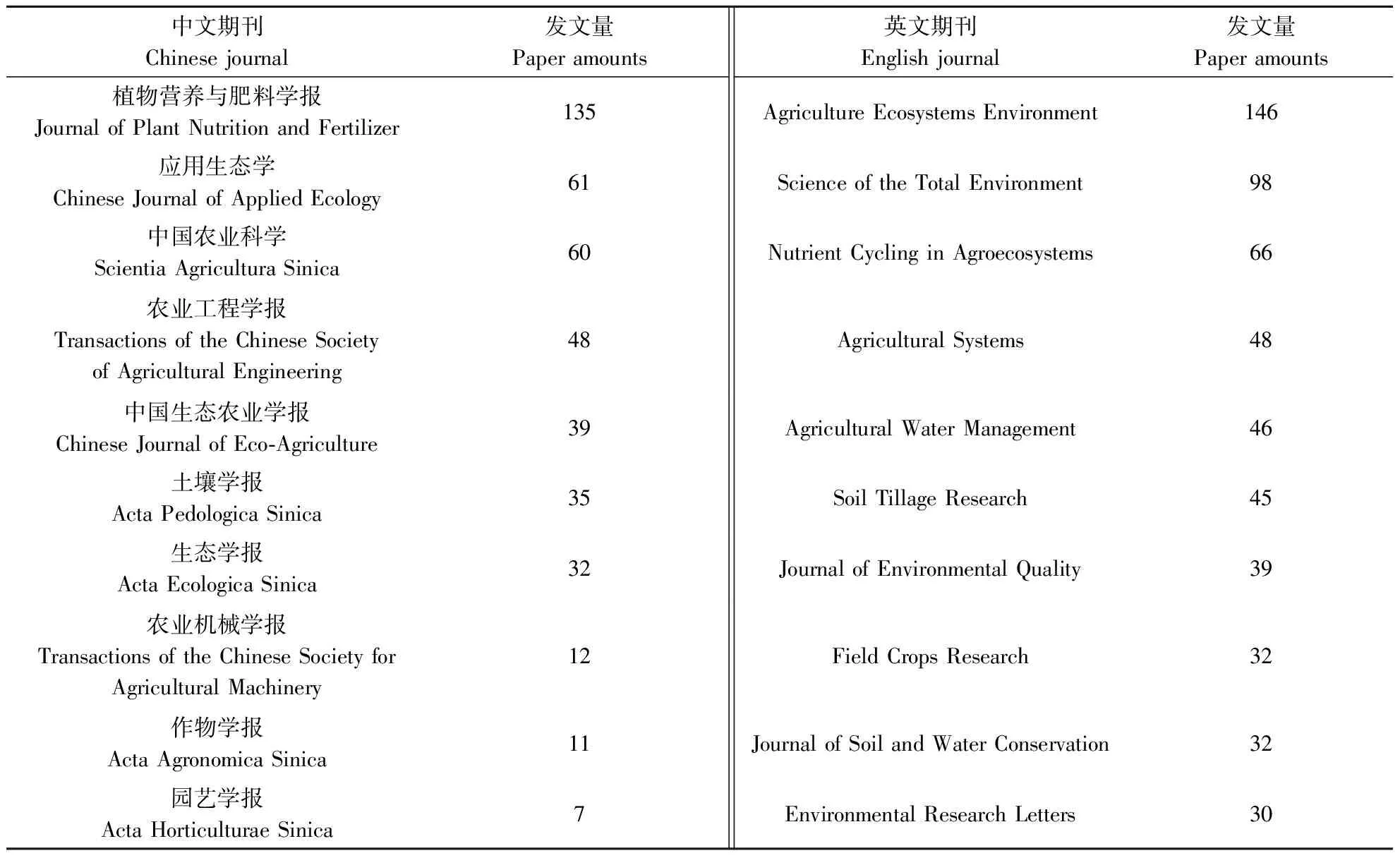

从载文期刊来看,中文文献多发表于作物学、环境科学与资源利用领域相关的期刊,英文文献发表期刊集中于农学、环境科学及水资源利用等领域。本研究根据CNKI和WOS的数据统计,分别列出了氮损失领域期刊发文量最多的10个期刊(表2)。发文量排名前10的英文期刊发文量占总发文量的27.12%,发表在这些期刊上的论文平均单篇引用次数为33.75。其中,Agriculture Ecosystems Environment,Agricultural Systems,Agricultural Water Management,Soil Tillage Research,Field Crops Research被中科院SCI期刊分区列为一区期刊,其余杂志为二区及以下期刊。

表2 按发文量排名前10的期刊

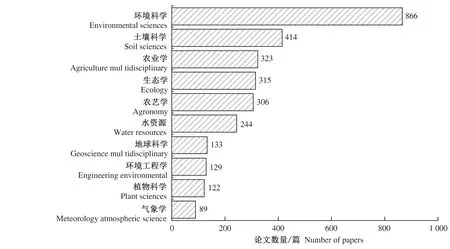

从发表论文所属学科类别来看(图3),氮损失相关研究主要集中于环境科学(environmental sciences),其次为土壤科学(soil sciences)、农业学(agriculture multidisciplinary)、生态学(ecology)、农艺学(agronomy)、水资源(water resource)等学科,说明该领域为多学科共同关注的研究主题。

图3 论文学科类别分布

2.4 研究热点及演化趋势分析

2.4.1 关键词共现网络可视化 关键词是文献主要内容和研究主题的体现(图4),对于中文数据,“产量”是最大的节点,频次为143次;其次为“氮损失”,“氨挥发”出现频次均为100次以上。而在英文数据中,氮(nitrogen)和农业(agriculture)是图谱中最大的2个节点,出现频次分别为397和309次;其次为管理(management)、土壤(soil)、损失(losses)等,出现频次均在200次以上;其他代表性关键词为动态(dynamic)、反硝化(denitrification)、径流(run off)、排放(emission)、水质(water quality)等。

图4 CNKI(a)和WOS(b)氮损失领域关键词共现网络可视化

氮损失的研究手段也随研究内容的深入和技术发展而不断进步,如测定反硝化作用的He/N2置换-直接定量法,通过土壤气体自动采样与分析系统,能够测定原状土柱反硝化脱氮总量与产物构成;测定N2O排放的乙炔-氧抑制法、N15同位素标记示踪法、稳定同位素自然丰度法,从农田排放量测定到深层土体N2O产生与扩散还原过程的研究;测定氨挥发的密闭室法、动态箱法、微气象法、风洞法等,从小区试验逐步推广到大型区域试验;测定氮淋失的Lysimeter法、淋滤桶直接测定法、水量平衡法和水通量法等。这些监测技术的不断进步,为准确测定农田氮损失,从不同尺度量化氮损失提供了技术手段。

运用综合性、设计性实验能够有效提升急救护理课堂教学成效。在实验教学、实践操作中充分的调动了学生学习积极性和创造性,同时培养了学生良好的创新思维和实践能力。实验的设计、急救方案的制订、模拟抢救中观察组学生配合良好,对于实现本科护理人才培养目标,为护理提供复合型、应用型人才具有重要促进意义。该教学模式在急救护理教学中值得有效推广。

值得注意的是,中文文献研究主题集中在氮利用、氮损失途径及与氮肥粮食作物生产的关系,如氮利用、氮平衡、径流、淋溶、硝化-反硝化、氨挥发、产量等关键词。英文文献研究主题主要包括氮损失成因、氮环境归趋以及过量氮排放对生态环境的影响,如农业(agriculture)、管理(management)、排放(emission)、水质(water quality)、系统(system)、动态(dynamic)、影响(impact)等,从研究内容来看,英文文献所涵盖研究范围更广。

2.4.2 文献共被引分析 通过对数似然率法(LLR)提取施引文献的名词性术语进行命名,共得到14个聚类。其中,最大的为#0群组(nitrification inhibitor),共有139篇文献;最小的为#19群组(organic carbon losses),包含15篇文献。每个群组的专题和主要研究内容列于表3,根据群组名称表明该领域研究重点主要集中于减少氮损失、提高肥料利用率、提升作物产量、温室气体排放、氮排放对地下水体及生态环境的影响。

表3 各群组专题名称及主要研究内容

进一步研究发现,#0群组(nitrification inhibitor)中ZHANG等[16]的文献共被引次数和突现值均最高,分别为44次和13.68;#3群组GALLPWAY等[17]的文献中心度最高,中心度为0.32,表明该文献有关键连接枢纽作用。这2篇文章阐述了当前提高氮利用所面临的问题,包括粮食生产、环境污染和气候变化,并指出未来要从农业生产角度出发采取综合的跨学科方法和制定区域性综合管理措施来减少氮损失。此外,已发表文献中有163篇的半衰期达到7.5 a,这些文献在相当长的一段时间内对该领域有着持续影响,随着时间的推移,这些研究成果将逐渐成为氮损失研究领域的重要知识基础。

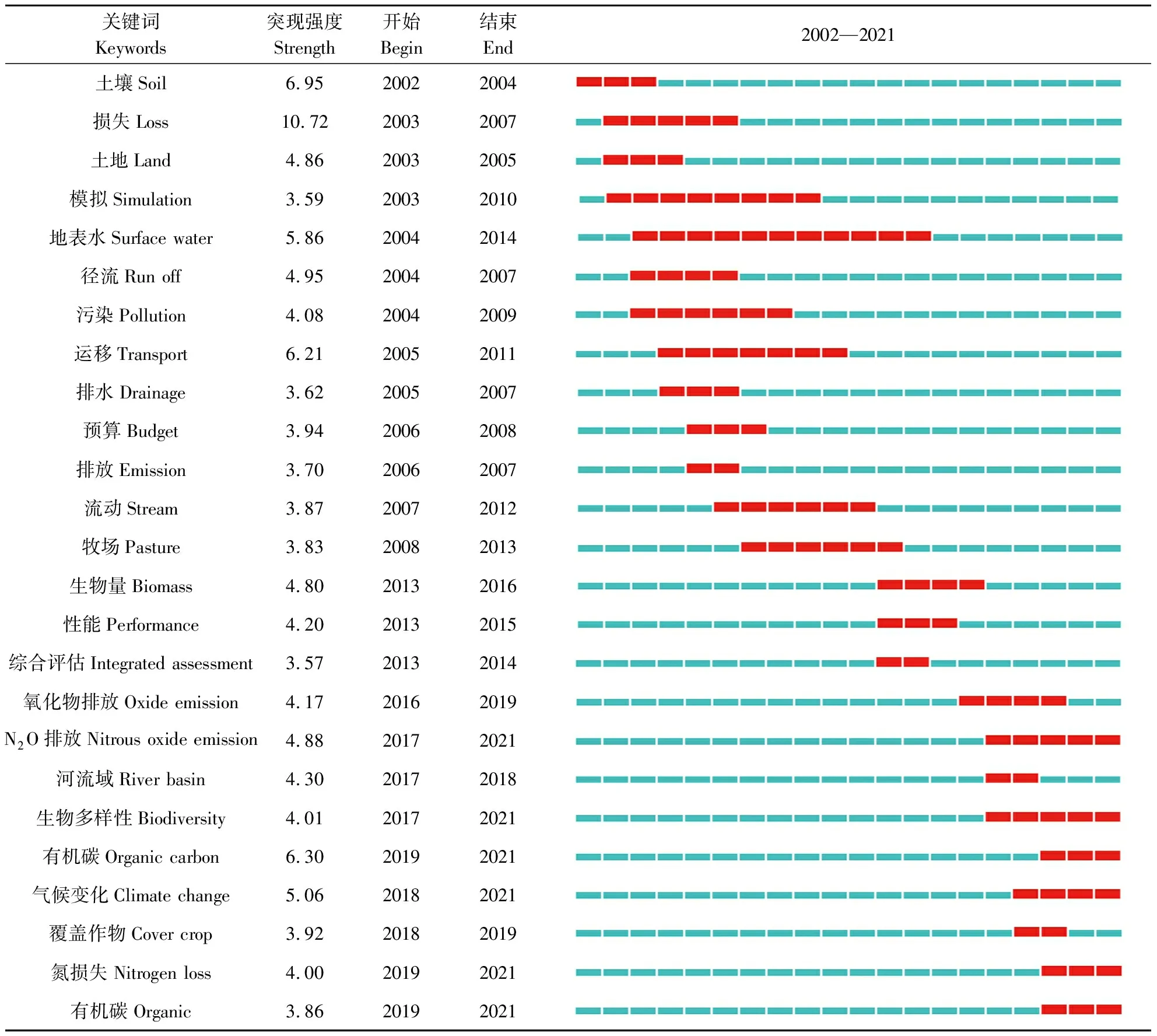

2.4.3 研究主题分析 使用突现词检测分析来确定氮损失领域的热点研究内容。如表4所示,从氮损失研究文献的突现词来看,该领域涉及面较广,不同时期出现的突现词不同。总结来看,氮损失研究内容主要分为以下几个方面。

表4 文献突现词

(1)关于土壤氮损失方面的研究 2002—2004年以来出现的突现词为土壤(soil)、损失(losses)模拟(simulation)、土地(land)、地表水(surface water)、径流(run off)、污染(pollution),该阶段突现词共7个,平均时间跨度为5.7 a,平均突现强度为5.85。土壤在农田氮循环中扮演着重要角色,以土壤作为媒介,经过氮输入-输出过程,其中未被植株有效利用的氮即为氮损失。借助模型模拟计算土壤氮平衡是该阶段研究热点之一,如PERALTA等[33]在华盛顿州借助CropSyst模型模拟评估长期种植条件下农田硝酸盐淋失。

(2)关于氮运移及其排放造成的影响研究 2005—2013年间突现词增多表明该领域研究热度进一步提升,该阶段突现词数量为9,平均时间跨度为4 a,平均突现强度为4.19。其中“运移(transport)”持续时间最长,突现强度最大;预算(budget)、流动(stream)是该阶段比较有代表性的突现词。农田集约化发展导致农业氮损失急剧增加,农业灌溉使得养分流失进入水体,引起水体富营养化。GAO等[34]通过研究不同土地灌溉方式下的氮浓度、径流量及氮损失的时空变化特征,发现农业管理和气候因素是造成径流损失的主要原因。

(3)关于氮损失及对环境造成的影响研究 2015年以后,突现词的数目和强度增加,但持续时间减少,说明该领域研究热点随研究内容的深入在持续更新。其中,N2O排放(nitrous oxide emission)、流域(river basin)、生物多样性(biodiversity)、气候变化(climate change)、有机碳(organic carbon)等突现词出现,表明近几年学者们对氮损失的研究重点从上个阶段的氮损失途径转变为氮损失对生态环境、气候的影响[35-36]。CHEN等[37]通过监测不同氮肥梯度下农田中的氨挥发通量以预测农田氨挥发损失量及影响因素。这些突现词所代表的方向成为氮损失领域的研究前沿。

3 结论与展望

3.1 结论

(1)关于氮损失研究的中、英文文献发文量呈现增长趋势,国际上有142个国家和地区在氮损失领域研究中存在合作关系。中国科学院、中国农业大学发文量在研究机构中分别排名第1和第2。该领域形成以环境科学、土壤科学、农学、生态学、农艺学、水资源利用等多学科交叉融合的体系。

(2)氮损失研究内容随着研究手段的发展在不断深入,中文文献研究主题集中在氮利用、氮损失途径及与氮肥粮食作物生产的关系,“产量”是当前中文文献最为关注的研究主题,英文文献研究主题包括氮损失成因、氮环境归趋以及过量氮排放对生态环境的影响三个方面。文献聚类分析和突现词发展趋势检测表明,氮损失研究正面临粮食生产与环境污染以及气候变化等综合协调发展的问题。

3.2 存在的问题与展望

针对氮损失研究研究现状,当前存在的问题主要包括:

(1)氮迁移转化过程复杂,需运用多种方法综合探究。氮在土壤、水体和大气之间的迁移转化过程非常复杂,涉及到多种因素的影响。例如,土壤特性(如pH值、有机质含量等)、环境条件(如温度、降雨量、风速等)以及农业生产活动等都会对氮素的迁移转化产生影响。因此,研究氮损失综合运用各种方法进行探究,如:野外监测、模型模拟和实验室试验等。这些方法虽能提供一定的研究数据,但其结果也受到不同环境下的差异影响,导致难以得出普适性的结论。

(2)氮损失研究缺乏针对性的方案,无法精准预测和减少氮损失。由于氮损失途径多样,且在不同环境下下的影响因素差异较大,难以开发出通用性的防治措施。此外,现有的研究方法难以准确预测和量化氮损失,尤其在面临不确定性较高的极端天气事件时,更加难以精准预测和减少氮损失。

(3)氮损失研究中相关数据在不同区域、不同时间、不同环境下的差异较大,对比分析和模型模拟可靠性存在挑战。此外,研究中涉及的氮形态也较为复杂,其迁移转化也不同,需要进行更加精细的研究和评估。

未来各科研机构、团队之间应进一步加强交流合作,建立多学科交叉融合的综合性研究体系。

根据当前研究热点和研究趋势,建议从以下几个方面开展研究:

(1)加强对氮迁移转化机理的深入研究:针对氮在土壤、水体和大气之间的复杂迁移转化机制,未来需要加强基础研究,探究不同形态氮素的迁移转化规律及其影响因素。此外,也需要继续开发新的检测手段和技术,以便更好地监测和分析氮损失过程。

(2)发展更加精细化的模型和数据库:为了更好地预测和减少氮的损失,未来需要建立更加完善的氮素损失数据库和模型,包括考虑不同类型土壤、环境条件和农业生产活动等因素。这些模型和数据库需要通过野外实验数据的反馈和修正,进一步提高其预测和分析的可靠性。

(3)推广和应用新型防治技术:现有的防治技术主要集中在减少氮肥使用量、改变施肥方式和优化作物种植结构等方面。未来需要进一步推广和应用新型防治技术,如微生物处理、植物修复和生物炭等,以提高氮素利用效率和降低氮损失。

(4)深入研究氮损失造成的污染对生态系统健康的影响:未来还需要深入研究氮素污染对生态系统健康的影响,包括土壤、水体和大气等方面。此外,也需要关注氮污染对人类健康和经济社会发展的影响,并探索相应的防治策略和措施。

综上所述,未来氮素损失研究需要加强基础研究、发展精细化模型和数据库、推广新型防治技术,同时深入研究氮素污染对生态系统健康的影响,以期为保护环境、促进可持续发展作出更大贡献。