家庭语言规划视域下的二语动机变化*

——基于动态系统理论的历时研究

周 洲 赵蓉晖

(上海外国语大学中国外语战略研究中心,上海 201620)

0.引言

语言规划是人为影响语言发展进程的活动,涉及语言理念(linguistic ideology)和语言实践(linguistic choice)。近年来,相关研究出现了微观转向(方小兵2018),从关注国家层面转向关注学校、社区、家庭等中观、微观层面,凸显了语言规划的多层级性、多主体能动性特征。作为语言规划的典型活动之一,外语教育是涉及国家、省市、学校、家庭与个人等多个层面的系统活动,每个层级均有其能动性和实践。在学习动机方面,现有研究更多关注校园、课堂域内的语言学习者二语动机差异或策略发展,鲜少关注城市家庭领域中子女作为学习者的动机特征,特别是学习动机的动态变化特征。为此,本研究以家庭语言规划为视角,选取中国城市中间阶层家庭的3 名子女为研究对象,对学习者的二语动机变化及其影响因素展开历时调查,以揭示家庭语言规划对子女二语动机变化的影响因素及其互动机制。

1.文献综述

二语动机是个体二语学习的重要内驱因素。迄今学界最为广泛使用的二语动机理论视角是Dörnyei(2009)构建的“二语动机自我系统”(L2 Motivational Self System,L2MSS)模型,包括“理想二语自我”(Ideal L2 Self)、“应然二语自我”(Ought to L2 Self)和“二语学习体验”(L2 Learning Experience)三大要素。随着二语动机研究的深入,研究者开始注重以“动态”视角追踪学习者二语动机变化,以此立足动态系统理论(Dynamic Systems Theory,DST)观测学习者动机发展情况(戴运财,于涵静2022)。动态系统理论的核心特征是系统内变量及要素自身处于恒定变化中,且各变量间的相互联系和复杂互动使系统呈现不规则的非线性发展特征(Larsen-Freeman & Cameron 2008);但系统在自我组织后(self-organization)又会在特定阶段达到临界值或处于相对稳定的状态,即吸态(attractor state)(Dörnyei 2014)。二语动机系统的构成具有多元性,且在其发展过程中兼受内在资源(如学习者情感)和外在资源(如社会文化情境)的共同影响,体现了动机与外部社会环境的互动和适应过程。

近十年间,国内学界基于动态系统理论探究二语学习动机的实证研究虽有增多,但多数以量化研究法为主,通过大规模问卷或量表收集学生的二语动机信息,考察学习者在二语习得过程中动机与语言维度的动态发展(如口语、词汇能力等),忽视“动态”视角下,系统内在和外在因素的多元交互如何引起二语学习者的动机变化,导致研究缺乏深入性和系统性(于涵静,刘天琦2021)。此外,有研究采用反溯质性建模(Retrodictive Qualitative Modelling,RQM)(Dörnyei 2014)、动机轨迹访谈等质性研究法,探索学习者动机的历时发展,提炼动机的动态系统属性(杨红燕2022),但大多研究仍集中于高校或课堂场域,忽略了其他场域(如家庭、社区等)中,系统变量及外部因素的多维度互动导致二语学习者个体动机的异质性特征,以及动机历时发展的驱动因素。据《教育部等十三部门关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》(中华人民共和国教育部2023),家庭和学校是我国现行教育体系中最基本的活动场域。家庭作为拉动现代教育的“三驾马车”之一,对青少年学习者而言,其重要性不亚于甚至超越学校教育,在学生学业指导、提供教育资源、引导社会体验方面具有不可忽视的意义。鉴于此,笔者采用动态系统理论,以家庭域为切口,探究家庭语言规划视域下,子女的二语动机发展变化及其成因。

家庭语言规划指家庭内成员之间对语言作出的明确的公开规划(King et al.2008),也包括为子女语言发展设置的计划、理念和基本框架(王玲2016)。受Spolsky(2004)语言规划论的启发,家庭语言规划亦由语言实践、语言管理、语言信念三部分构成;其中,家庭语言信念是家庭语言规划的源动力,任何家庭语言规划都基于成员对语言用途的认识和语言价值观建立而成,它的形成又与家庭外部宏观环境的政治、经济、文化等因素密切相关。Curdt-Christiansen(2018)构建了家庭语言政策多层级交互模型,将家庭生态环境分成家庭内(微观)因素和家庭外(宏观)因素。家庭内因素包括家长教育背景、家长语言信念、家庭环境、家庭社会经济地位等;家庭外因素则包括社会政治、文化、经济环境及语言的社会化过程。有学者研究发现,家庭背景和环境是影响子女语言学习动机和成效的重要因素(詹先君,洪民2015)。Curdt-Christiansen & Huang(2020)结合家庭资本理论(Coleman 1991),分析家庭语言环境和家长语言干预对子女语言学习的影响,认为父母的语言知识和教育背景、对子女语言学习的经济投入,以及父母的社会关系均是家庭语言规划的必要组成部分,同时也是家庭资本的体现。另有调查指出,外部环境(语言环境及语言教育政策等)通过家长语言信念与家庭内部环境产生互动,并通过家长的语言干预而影响家庭语言规划(Lane 2010;马嫣2021)。上述研究均通过了解家长语言信念、家长的教育参与、家庭背景、家庭外部的社会环境与子女语言学习的关系,进而了解家庭语言规划的成因及动态变化。由此可知,在社会文化和政治现实的影响下,家庭内(微观)因素和家庭外(宏观)因素的互动,为子女语言学习构成了复杂的、动态的家庭语言生态系统。Higgins(2019)提出了家庭语言规划的动态系统构建,认为家庭作为变化的社会中的动态系统,其语言实践和语言信念既受到家庭内部经济环境、成员教育背景、社会人脉资源等因素的影响,又随宏观世界政治、经济和社会变化而改变,从而形成一个复杂的动态系统。简言之,家庭作为社会生态系统的一部分,其语言规划本身具有复杂动态性;家庭语言规划研究旨在探究家庭内部与外部社会的哪些因素影响了具体的家庭语言规划,这些因素又如何共同作用于家庭语言规划,其研究的本质即了解这些因素的互动在家庭语言规划这一动态系统中的作用机理。

随着当今中国城市化和现代化进程的加速,城市家庭语言规划面临着家庭内外部多重因素的影响。然而,国内现有的实证研究往往展现作为整体的、静态的家庭语言实践或语言规划,疏于以动态的视角,深入讨论由家庭内部微观因素与外部宏观社会因素的互动而引起的家庭语言规划及子女二语动机变化。在这一背景下,结合前文综述,本文从家庭语言规划视域切入,基于动态系统理论,采用反溯质性建模法,选取城市中间阶层的银行双职工家庭子女为研究对象,以深描子女二语学习动机的历时发展特征,重点考察家庭语言规划对子女二语动机的影响,并从家庭内外部因素间的互动,分析引起子女二语动机变化的动因机制,以期为相关研究提供启示。

2.研究方法

2.1 研究问题

如前所述,本研究基于动态系统理论,针对银行双职工家庭子女的二语动机展开反溯质性建模研究,尝试回答三个研究问题:

(1)银行职工家庭子女的二语动机呈何种变化特征?

(2)银行职工家庭语言规划的哪些因素对子女二语动机变化产生影响?

(3)银行职工家庭内外部因素间如何互动影响子女二语动机的发展?

2.2 研究对象

本研究于华中某城市的银行集资房社区展开。基于研究目的和便利性原则,笔者选取银行双职工家庭作为研究对象,对5 名银行职工家庭子女进行调查。研究对象的选取原因有二:(1)银行职员作为我国当代典型中间阶层群体之一①,兼具阶层特质的普遍性和职业个体的异质性;(2)当前关于中间阶层的家庭语言规划研究对象多涉及国内教师或跨国婚姻家庭的外籍教师,对商业家庭关注甚少。对此,本研究以改革开放后,社会主义市场经济发展为背景依托,探究我国城市银行职工家庭的语言规划,及其对子女二语动机的影响。在遵循自愿原则和保密原则的前提下,最大限度地挖掘研究对象关于家庭语言规划及其二语学习动机变化的认知和情感数据。囿于篇幅,本研究最终选取其中3 名具有典型性和异质性的独生子女作为案例分析对象,其父母均为银行中层或高层管理者。研究对象的基本信息见表1。

表1:研究对象基本信息

2.3 数据收集

本研究运用反溯质性建模法,绘制动机轨迹图,并对子女采用历时性访谈的方式收集数据,同时对父母进行简短访谈,作为数据的验证和补充。数据覆盖时期为2019 年11 月—2022 年11 月。

2.3.1 历时性半结构式访谈

数据收集历时3 年。期间,笔者分别对3 名研究对象进行了6 次历时性半结构式访谈,每次访谈时间为40—50 分钟,访谈内容覆盖研究对象的家庭经济环境、父母语言能力及教育背景、家庭对语言教育投入、家庭与外部环境(学校、社区等)的互动、家庭语言信念等主题维度对研究对象二语动机变化的影响。每一次后续访谈问题都会涉及此前访谈内容,以验证数据的真实性,有助于了解研究对象在不同历时阶段对自身二语学习动机和家庭语言规划的认知,尽可能“通过呈现个体经历,以展现生活中丰富的语境细节……探索个体和带有生命历史色彩的文化之间的互动”(Gough 2008:484)。

2.3.2 反溯质性建模绘图法

反溯质性建模是动态系统理论视域下,以Dörnyei(2014)为核心的动机流派倡导使用的研究方法,以考察动机变化和系统内因素的动态交互行为(郑咏滟2020)。研究对象针对自己某段时期内学习动机的回顾和反思,在坐标图中绘制动机沿时间变化的曲线,直观呈现该时期内学习者的动机变化特征(戴运财,于涵静2022)。研究者通过对研究对象的访谈,帮助其激活相应时期内关于动机的记忆,并深入挖掘引起动机变化的因素。有学者将该方法与访谈结合使用,已证实其有效性(Wang 2021)。

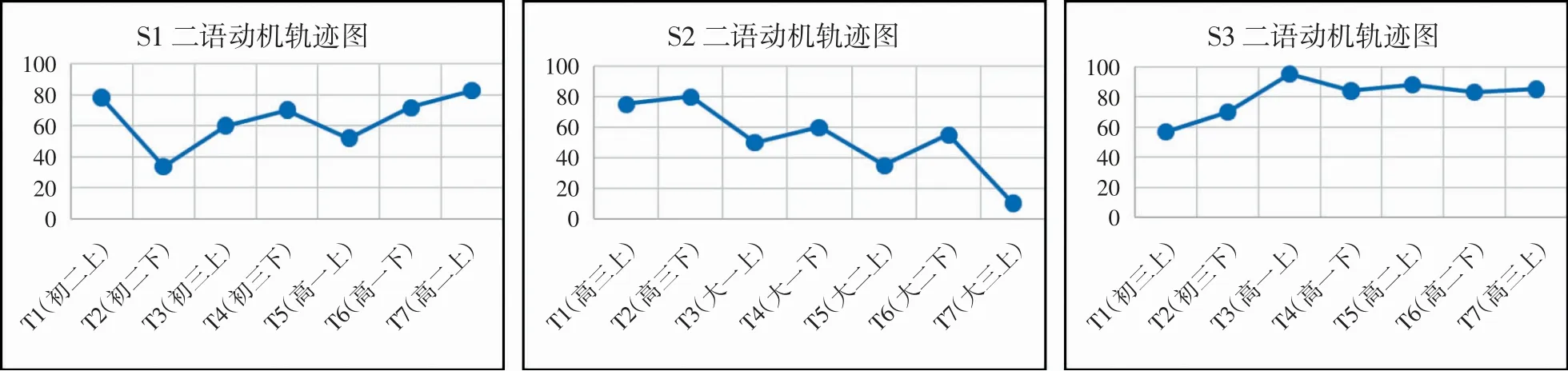

在最后一次访谈中,本文邀请3 位研究对象根据自己在2019 年11 月至2022 年11 月间的二语动机变化,绘制动机随时间变化的轨迹图(见图1)。动机轨迹图以直角坐标系呈现:横轴为时间跨度,横坐标单位为6 个月,横跨3 年;纵轴为动机评估系数,单位刻度为20;从0 至100,得分越高,表示动机越强。绘图结束后,笔者针对每位研究对象动机轨迹图呈现的变化特征、临界拐点,并结合历次访谈内容、学校二语教育规划、与父母关于二语学习的沟通等材料,对研究对象进行深度访谈,一同回溯3 年间的历时动机变化,以更好地印证轨迹图的效度。

图1:研究对象二语动机轨迹图

2.3.3 父母访谈

为提高研究效度,实现交叉互证效果,笔者结合与研究对象的访谈内容、动机轨迹图,以及对研究对象二语学习活动的记录和观察,分别对3 位研究对象的父母进行了4 次20 分钟的简短访谈,从不同视角验证家庭规划视域下研究对象二语学习的动机变化特征,作为上述数据的补充,在数据分析中形成三角互证,提升数据信度。

2.4 数据分析

笔者针对研究对象绘制的二语动机轨迹图和访谈文本,结合相关材料,依据研究问题对现有研究数据进行深度质化挖掘。首先,笔者根据二语动机轨迹图,识别研究对象的二语动机轨迹和变化特征;其次,笔者遵循扎根理论的编码步骤,将访谈文本及其他文本材料进行分析、编码和归类:通过对文本的逐句研读,进行开放编码,提炼引起子女二语动机变化的所有典型意义单位,再将开放编码形成的范畴重新聚类分析,划为家庭内部因素和外部因素两大类属,并确定家庭域内的语言规划影响子女二语动机的概念范畴;最后,将开放编码和主轴编码所得的范畴及主范畴进行选择性编码,结合文本数据和动机轨迹图,讨论家庭作为动态的社会系统,其内外部因素的互动如何影响子女二语动机的发展。

3.结果与讨论

3.1 二语动机轨迹变化特征

图1 为3 名研究对象的二语动机轨迹变化图。由图可知,3 名研究对象的二语动机波动特征和整体变化趋势各异。

S1 的二语动机整体呈W 型波动上升,起始值较高。初二下学期起,在父母的极力要求下,S1 不得不将原先重点学习的日语课程改为英语课程,以备考市外国语高中。面对中考和父母的双重压力,S1 的动机降至最低值,“妈妈想让我以后留学欧美,日语适用面相对窄了……前三年都在走弯路”(S1-T2)。由于此前具备良好的英语学习基础,经一年多的努力,S1 顺利考取市外国语高中,于T4 达到动机值小高峰。进入高中后,面对学业和同辈压力,S1 的二语动机于T4—T5 明显下降,“不止我一个人会两种语言,别人的小组报告都太优秀了,其中还有妈妈同事的孩子,感觉好丢脸”(S1-T5);后受父母和班集体的鼓励重振信心,动机持续上升,理想二语自我增益显著,体现了升学考试对子女二语动机的强大刺激作用,其动机变化兼受个体内在情绪与家庭内外部环境的共同影响,在与外界环境持续的积极互动中,动机逐步回升。

S2 的二语动机整体呈“双M”型波浪式递减,起始值较高,于T2 临近高考升至峰值,反映了成就动机的自组织管理作用。填报志愿时,S2 应家人的职业期望,选择某财经类大学金融学系,后调剂至“商务英语”专业。第一学期结束后,S2 认为专业课“简单且乏味”(S2-T3),二语动机随之下降;T3—T4 期间,S2 高分通过“剑桥商务英语”中级考试并获学业奖学金,动机小幅回升。T4—T5 暑假期间,S2 因电子竞技无心学业,以致二语学习动机大幅下跌。为此,S2 的父母采取了一系列干预措施,要求S2 参与“投行精英训练营”。业内人士流利且专业的英语令其羡慕,认为“这是曾经的自己能企及的高度”(S2-T6),重拾对口译的热情。然而,不久后的秋招让S2 自觉与同期金融专业实习生的差距——“外语总归是工具,比不上实用的专业技能”(S2-T7);加上父母的施压,S2“不想再学英语”,二语动机几近降至冰点,反映了二语动机的不规则非线性波动,关键事件(如高考、就业)在某节点的触发对不同语言学习目标的子女二语自我动机影响各异。

与S1 和S2 相比,S3 的起始动机值最低,大幅增长后趋于平稳。她自述“从小就不喜欢背英语,为了中考只能逼自己学”(S3-T2)。升入高中后,出于对日本文化的热爱,S3 索性放弃英语,转而开始学习日语,二语动机升至最高值。“兴趣是最好的老师,学日语的时候我才知道我并不是不爱学语言”(S3-T3),通过自学和家教辅导,S3 日语水平显著提升,并保持较高的动机值。“虽然不确定学好日语能不能顺利申请到日本的好学校,但学不好一定不能”(S3-T6);希望“尽快提升日语,适应留学生活”(S3-T7),并庆幸“父母很开明,不会干涉我想做的事,还会给我很多支持”;体现了成就动机和未来愿景对二语动机的激励作用,以及随后的自组织效应。

综合3 名研究对象绘制的二语动机轨迹图和访谈内容,体现了如下动机轨迹变化的主要特征:

(1)不同研究对象的二语动机轨迹发展具有强烈的个体异质性,可归因为学段、二语学习兴趣、父母语言信念及语言干预、学校二语教育环境、关键事件、未来愿景等方面的差异,对研究对象的理想二语自我、应然二语自我及二语学习体验产生了不同的影响。

(2)二语动机轨迹受多种变量影响,呈不规则非线性动态特征,且普遍受特定阶段(如初三下学期、高一上学期、高三下学期、大三下学期)及阶段内多种事件变量(如内在愿景目标、父母语言信念和干预、学校二语教学等)的触发而形成隆起或凹陷的波动,即产生强烈的吸态或斥态(repeller states)。任一变量的变化都可能引发其他变量甚至整个二语动机系统的变化,不同层次变量间的联结和复杂互动使动机变化轨迹不可预测,系统的整体状态也从变量的交互作用中浮现出来,因而导致二语动机发展的过程充满了非线性变异,印证了动态系统的运行特征和变化规律(Lowie & Verspoor 2007)。

(3)二语动机具有较强的情境敏感性,在内部认知动态和外部社会文化情境的交互作用下产生变化。一方面,城市中间阶层家庭的子女能广泛接受现代化和多样化的教育资源,优化二语学习体验;另一方面,受传统儒家文化语境影响,子女惯于遵循父母的规范、信念、价值观与期望,在教学场形成了习惯性认识与行为模式系统(Cortazzi & Jin 2002),受银行职业作为中间阶层的集体性因素影响,注重语言在升学、考证、求职、留学中的积极作用,以尽“子女义务”满足家庭需要,从而直接或间接地影响理想二语自我和应然二语自我。

(4)二语动机轨迹体现了动态系统的自组织性,在某一阶段保持系统的吸态,趋于稳定发展。具体表现为研究对象确定在关键考试前或确定未来愿景后,二语动机处于暂时的、动态的平衡状态,是动机系统与生物基础的有机融合。

3.2 影响子女二语动机变化的家庭语言规划因素

结合对3 名研究对象及其父母的访谈内容,笔者以家庭语言规划为切口,发现家庭语言价值观和家庭语言干预是引起银行双职工家庭子女二语动机变化的重要因素,各因素中包含的不同侧面共同构成了家庭作为语言生态系统的复杂性,进而对嵌套其中的子女二语动机系统产生动态影响。

3.2.1 家庭语言价值观

家庭语言价值观指家庭成员对语言价值和作用的认识,是家庭语言信念的表现形式之一,也是家庭语言规划的重要维度(Curdt-Christiansen 2014)。基于访谈内容和实地观察,笔者将3 个家庭的语言价值观归纳为语言物质价值观和语言精神价值观两类:前者视语言为可获取的资源和价值不等的资本,后者则认为语言是精神基础和目标信念的象征(周明朗2019),二者均对子女二语动机的变化产生影响。

(1)家庭的语言物质价值观重视语言的实用价值(pragmatic value)和经济资本(economic capital)为子女带来直接或间接的利益及财富(Bourdieu 1991;Spolsky 2004),导致子女的理想二语自我短期下降,促进子女的应然二语自我和二语工具型动机的显著提升。如S1 母亲“最初让她(S1)学日语是为了考市外国语初中,竞争压力相对小一些……现在人人都会英语,多学一种语言的选择余地更多”;后发现高中部提供了大量英语国家的课程和合作项目,遂让S1 转学英语,以获得更多优质教育资源。S1 通过比较不同语码的工具性价值,也认同“英语的适用性更广,长远好处优于日语”(S1-T4),体现了家庭内基于实用价值的语言秩序和二语选择导向;又如,S2 的父母重视英语作为国际通用语在商业领域的潜在价值和可得资本,要求儿子“至少英语拔尖,算是现代金融业最容易获得的筹码”。面对父母施压,S2“只能调整状态,把该拿的证都拿到”(S2-T7)。由此体现了语言的经济价值是语言选择的基础(张治国2019)。家庭为使子女获得更好的教育机会或高收入工作,会选择语言秩序中的强势语码作为子女的二语学习目标;这种以实用性和收益性为导向的语言物质价值观与“子女义务”产生有机融合,进而强化子女工具型动机的防御性,努力避免在考试及就业等竞争中落败,从而影响子女二语动机的变化。

(2)家庭的语言精神价值观将语言视作文化资本和社会资源,一定程度上提升了子女的二语学习体验,对子女的理想二语自我和二语融入型动机起促进作用。例如,S3“起先只觉得日语好听,了解‘物哀文化’后,能更深地体会日语的韵律美……废寝忘食地找资源学日语,想去日本学习游玩,真切感受风土人情”(S3-T3)。S3 的父母认为女儿“作为艺术生,提升对语言文化的知识储备和敏感力很有必要”,并鼓励女儿设立近端学习目标,助其在完善理想二语自我形象的任务过程中,体会内在愿景实现的真实感受,极大增强了子女积极情感的动机维度(Dörnyei et al.2015)。

3.2.2 家长语言干预

家长语言干预包括家庭为子女语言教育的经济投入、家长的教育背景和语言读写知识,以及家庭的社会关系网络(Curdt-Christiansen & Huang 2020),分别对应了家庭资本理论中的物质资本、人力资本和社会资本(Coleman 1991),均影响子女二语动机的发展。

(1)家庭物质资本及家长对子女二语的经济投入,一定程度上影响了子女的理想二语自我和二语学习体验。3 名研究对象的家庭均不惜花重金为子女寻求高质量的二语教育,“一年的学杂费好几万,但效果很好,给了我从头学英语的信心”(S1-T6);S2的父母在高考前为儿子报过英语集训班,“小班集训虽然贵,但老师很会教,能沉浸学习中”(S2-T2);S3 的父母为满足女儿对日本语言文化的兴趣需求,特意带她去日本游学,极大激励了S3 的动机效能,说明家庭优越的物质资本和为子女语言学习的高经济投入能激发学生二语学习的信心和兴趣,进而提升子女二语动机中的理想二语自我和学习体验。这一发现印证了家庭阶层对子女二语学习动机的影响,城市中产阶层家庭能更多地拥有某些种类的教育资源,在子女二语学习中发挥更大的作用(詹先君,洪民2015)。

(2)家庭人力资本及家长具备的语言读写知识对子女的二语学习体验具有较大影响。如S1 的母亲精通英语,“在女儿很小的时候就开始教她英语”,并在S1 初学日语时,助其“轻松理解片假名中的英法外来词”;S2 的父亲拥有硕士学历,具备过硬的语言和专业素养,时常指导儿子的商务英文报告写作,让S2“对英语课程的任务少了很多抵触”(S2-T6),体现了家庭人力资本及父母语言知识储备在参与子女二语学习过程中能优化子女的二语学习体验,对子女学业起到支持和激励作用(Khattab 2002),并在一定阶段内利于子女二语动机的提升。

(3)家庭社会资本和家长的社会关系网络对子女的理想二语自我、应然二语自我和二语学习体验均产生影响,对其二语动机的变化具有重要意义。如S1的父母均表示“学校定期家访和举办家长会,及时反馈孩子的学业动态”,让S1“感到了外在期待的压力,为了不丢人只能好好学”(S1-T5),导致子女的应然二语自我提升,整体二语动机下降。S2 和S3 的父母也会依托同事或社区的关系网络,为子女的语言学习或就业咨询相关资讯,帮助子女“顺利备考”(S2-T4),进一步“接近理想”(S3-T7),印证了社会资本可以将“其他形式的家庭资本转化为孩子的人力资本”(Wong 1998:4),间接提升了子女的二语学习体验和理想二语自我,促进子女二语学习动机和自我效能的发展。

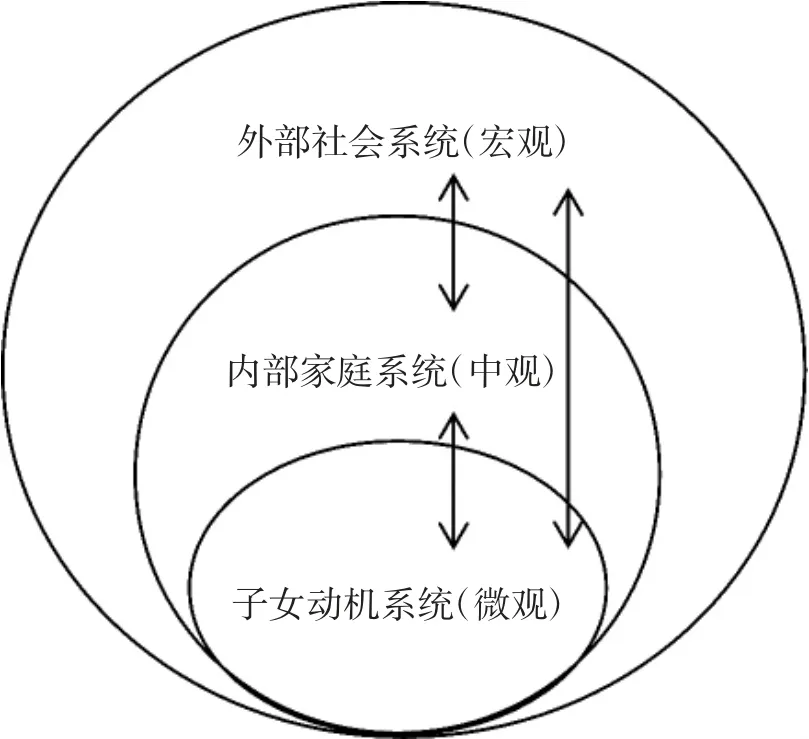

3.3 影响子女二语动机发展的家庭内外部因素间的互动机制

如前所述,家庭语言规划对子女二语动机变化产生的影响,体现了家庭作为嵌于宏观社会系统的中观系统,与子女动机系统间多种因素相互影响的动态系统属性;而外部社会环境作为家庭语言环境和个体动机形成的宏观系统,通过与内部家庭系统和子女动机系统的互动,亦对子女二语动机的发展产生直接或间接的影响(见图2),这一互动机制引起了子女二语动机的差异性和波动发展。

图2:家庭内外部因素间的互动机制

3.3.1 外部社会系统与内部家庭系统互动

外部社会环境中的话语建构和社会政治语境与家庭系统的相互作用塑造了子女的二语自我系统(郑咏滟,刘维佳2021),对子女二语动机发展产生不同影响。由于“二语动机自我系统”基于全球英语的背景下被提出,因此难免带有“英语偏见”(Dörnyei & Al-Hoorie 2017)。中国作为英语学习者大国,多数家庭认可英语的工具性价值及其蕴藏的经济权力和象征性权力(Bourdieu 1977),导致子女不得不“把英语当作个体晋升的全球通用入场券”(S1-T2),“为现实向英语低头”(S2-T7)。此外,改革开放后经济的飞速发展加速了经济利益和社会结构的分化,个体职业选择受到先赋性因素的影响,城市中产阶层的商业家庭出现父代—子代体制内工作的“多代传递”延续(黄杰2022)。父辈因此更重视子代职业的稳定性,并致力鞭策子代增加外语作为就业中的竞争性筹码,造成子女应然二语自我的上升。这一发现与前人研究结论有所出入(詹先君,洪民2015),进一步说明了外部社会环境的变迁对家庭语言规划和子女二语动机的影响,也在一定程度反映了银行这一职业群体对语言规划和选择上的异质性;“一带一路”倡议的全面推进和“双减”后的所谓“英语降温”,使家长们重新审视非英语语种(language other than English,LOTE)的潜在价值。在社会大环境和家长的双重支持下,子女将LOTE 作为二语的学习“名正言顺,甘之如饴”(S3-T7),极大提升了子女的学习体验,进而最大化地刺激动机强度发展(Taguchi et al.2009)。宏观社会环境与政策影响了家庭语言价值观的变动,而家庭与学校、社区等社会环境的互动则进一步确定了语码选择和语言干预,从而推动了子女二语动机的波动发展。

3.3.2 外部社会系统与子女动机系统的互动

已有研究发现,个体二语动机与外部环境互动时会产生不同的发展路径(戴运财,于涵静2022),具体体现为学习环境和目标语言文化对二语动机差异和波动的影响。S2 认为父母聘请的高考英语集训老师“讲课很有趣,比爸妈更了解我,更能发现我的闪光点”(S2-T2);S1 进入高中后“不想落后于人”(S1-T6),面对来自朋辈和父母的良性压力,激发了预防型动机,尽力预防个人发展的失败,以满足师长和亲友的期望和要求,证实了外部压力、竞争环境、集体动机激励、教学方法、教师关怀对学习者积极情感和二语动机强度具有重要意义,与前人研究结果一致(Basöz & Gümüs 2022)。此外,外界的二语文化输入也是燃起学习者内生动机的重要因素,如S3“日本文化改变了我对学外语的逆反心理,甚至开始理解妈妈那么想让我学外语的原因”(S3-T5),之后也让妈妈“更加了解小语种的优势和特色”,印证了二语文化输入对学习者的二语动机和跨文化理解的变化具有显著作用(Wang 2021)。

4.结语

本研究以家庭语言规划为视域,基于动态系统理论,对中国城市中间阶层的3 名银行双职工家庭子女的二语动机开展了历时研究,指出了子女二语动机变化的特征及家庭内外部的影响因素,证实了中国城市中间阶层家庭的语言规划及子女二语动机的动态系统属性:子女的二语动机变化具有个体异质性、不规则非线性动态变化特征、情境敏感性,兼受不同阶段家庭语言价值观、家长语言干预,以及家庭内外部等因素相互作用的影响,由此构成了家庭语言规划与二语动机的动态系统。本研究也存在一定局限,如仅将银行职工家庭纳入研究样本,对其家庭语言规划及其影响因素作专门讨论的个案研究,缺少对普遍中间阶层家庭多元职业特性,以及家庭语言规划与当代家庭代际职业传承关系的探究。未来研究可进一步采用混合或新型研究方法,结合大规模的问卷或深入叙事研究,关注家庭语言规划视域下,不同国家、阶层、职业、地区的家庭内外部多因素互动与子女二语动机变化的相关性和显著性,以深入探索子女二语动机的心理机制和社会制约因素。

注释:

①李强(2001)认为,中间阶层的形成需满足如下条件:一是有产业变迁的条件,即形成于第二产业向第三产业转型的过程之中,如管理层、技术层、商业层、职员层等白领阶层;二是适应于当代社会变迁的现代职业结构;三是具备正规高等教育经历。本文选取的银行双职工家庭满足上述条件,是属于中产群体之一的城市白领家庭。