新媒体时代王小波作品英译者群体考察(1997—2022)*

巫和雄 姚海涛

(南京航空航天大学外国语学院,江苏南京 211106)

0.引言

截至目前,我国译者行为研究已经取得了较大进展,“发表了相当可观的研究成果”(周领顺2022:78),但对于译者群体的研究则相对较少,目前翻译家群体研究还未受到充分重视,已有研究也有一定的缺陷,如只是简单地罗列和阐述史料、对群体翻译家的共性挖掘不够、研究思路不够开阔。有鉴于此,本文以作家王小波的作品英译为主线,对其译者群体进行考察,探究该群体在新媒体时代展现的总体行为特征。

王小波(1952-1997)是我国20 世纪中后期的重要作家,在新媒体的传播助力下,其作品不仅受到普通读者的喜爱,也吸引了国内外学者、专业译者和语言学习者的关注。王小波逝世后的二十多年是新媒体迅速发展的黄金时期,翻译标准的颠覆“充分解放了译者的主体性”(公文2012b:23),不断有民间译者自发借助新媒体将王小波作品翻译成英文并发布在各类平台,译者之间也因新媒体技术发现彼此并建立联系,逐渐形成了以王小波作品为纽带的新型译者群体。这些具有崭新特征的翻译活动与新媒体的发展密不可分。新媒体是信息革命的产物,当信息的传播方式、呈现方式和生成方式发生重大变革时,作为已有信息(原作)接受者和新信息(译作)生产者的译者群体会呈现新的行为特征。

1.新定义:“必也正名”

新媒体时代带来新的变化,使得一些概念也有了重新探究的必要性。首先,“新媒体”本身就是一个相对的概念,其内涵和外延会随着时代的发展而变化。廖祥忠(2008:121)考察了学界和业界对“新媒体”的定义,将其定义为“以数字媒体为核心的媒体”。匡文波(2012:24)则持不同观点,反对使用“数字媒体”这一概念,认为新媒体是指“借助计算机(或具有计算机本质特征的数字设备)传播信息的载体”,其本质特征是“技术上的数字化、传播上的互动性”。方兴东等(2020:136)则从传播范式的角度将新媒体时代划分为三个阶段:1980 年代的“网络传播”阶段、2000年代的“自传播”阶段和2020 年代的“智能传播”阶段。Shimpach(2020:666)则从历史层面质疑了新媒体的“新颖性”,呼吁研究者不应该执着于新媒体自身之新,而应关注新媒体带来的新变化,即“新媒体创造了何种新的成果,产生了何种新的危害,而受益者或受害者为何人”。本文无意对“新媒体”重下定义,而是注重考察“新媒体时代”(1980 年代至今)译者和翻译活动发生的新变化。

第二个需要重新思考的概念是“王小波作品”。新媒体时代,作家的作品也有了新的形式,而不限于传统媒介上发表的杂文、小说、诗歌等传统形式。生活在新媒体时代初期的王小波本人不仅是新媒体的使用者(早在20 世纪90 年代,王小波就编写了适用于DOS 系统的汉字输入法),也借助新媒体留下了各种形式的作品,例如电影剧本、信件、访谈等,甚至用Win32 编写的程序制作了多媒体形式的电子书(姚勇2019:46)。剧本无疑属于作品之列,王小波本人也因《东宫西宫》获得阿根廷最佳剧本奖;王小波与李银河的私人信件也已作为书信集出版;中央电视台和意大利导演都曾采访过王小波,由此留下了访谈的影像资料——那么,在访谈中留下的观点或语录是否属于作品?这或许存有争议;但同样性质的《论语》无疑属于一部作品。因此,本文中的“王小波作品”包括但不限于王小波的纸质版作品、书信、电影剧本和访谈录。

最后需要界定的是“王小波作品英文版译者”。随着信息技术的发展,“翻译的技术、翻译的手段、翻译的方式发生了根本性的变化”,对于“翻译”的定义进入“开放包容阶段”(吴长青2021:139),与之相应的“译者”的内涵和外延也需要重新审视。在自媒体时代,人人都可以不依赖于报刊杂志等纸质媒介而直接成为信息的发布者,并通过网络即时传播到世界各地——这是完全不同于传统媒体时代的发表形式,因而活跃于这一时代的王小波作品英译者群体与传统媒体时代的“译者”有很大不同。目前为止,有五组学者(郝俊杰2013;王丽娟2016;孟欢,李晓玉2018;房伟,顾仁杰2022)研究了王小波作品在英语世界的译介和接受,但仅仅考察了“官方出版”的英译版本,将发布于网络平台的译本及相应译者排除在外。“新媒体翻译”作为一种“新兴文化传播现象”早已受到学界关注(公文2012a:59),“新媒体译者”不应受到忽视;这些“新媒体译者”不仅是王小波作品英译的重要推动力量,而且与“传统译者”一样是当今译者群体的重要组成部分,如果忽视他们,就难以把握新媒体时代王小波作品英译者群体的全貌。

2.新渠道:多样化译作发表

新媒体为当代译者创造了全新的传播渠道。从王小波作品英译版开始发布至今,正是新媒体逐渐发展并超越传统媒体时期,这些译作的发布也呈现出传统渠道开创译介先河、新媒体渠道后来居上的趋势。在传统发布渠道(图书、期刊、论文)之外,王小波作品英译者选择的新型发布渠道可分为三种类型:网络论坛、个人网站和综合型网站。

网络论坛是一种提供在线讨论的程序,或由这些程序创建的以在线讨论为主的网站,其主要功能包括:选择感兴趣的讨论小组;选择感兴趣的阅读内容;在讨论小组内发表见解;资料交流等(常红2005:7)。这种以兴趣为引导的讨论形式无疑具有聚集效应,可以将对王小波作品感兴趣的译者和读者聚集在同一平台,具有“一呼百应”的传播效果,而且不受时间(异步讨论)和空间(线上交流)的限制。以Chineseforums.com(以下称作“中文论坛”)为例,这一为全球中文学习者设立的论坛聚集了以Roddy 为代表的王小波作品译者和读者,发布了《一只特立独行的猪》等译作,并吸引多位用户参与译作讨论,而译者本人也会从讨论中采纳建议,不断修改译文——在这样的交流平台中,译作从初稿到译者思路到读者建议再到修改过程,都有完整的时间线和文字记录,这一优势是传统发布渠道不可比拟的。

与以“异步讨论”功能为特色的网络论坛不同,以博客为代表的个人网站的主要特征是“即时内容发布”。博客最初的形态是1997 年一些程序员尝试在网上推出的超链接形式日记(周晓虹2011:20),后来成为广大用户的个人网站工具,从而“有力推动了用户主导互联网内容生产的Web2.0 时代的到来”(冯济海2022:60)。王小波作品英译者也在这种潮流之下基于博客系统架设了独立网站,开始自己主导翻译内容的选材及发布。此类博客系统包括国外的WordPress,Tumblr 以及国内的新浪平台。以WordPress 为例,这是一种使用PHP 语言开发的综合性博客平台,用户可以在拥有PHP 运行环境以及MySQL 数据库服务器的基础上,开发自己的个人站点。个人博客空间是WordPress 最擅长的应用领域,由于插件繁多,每个人的博客都有各种不同的功能(毛冲2014:85)。例如Mahler 致力于在个人网站翻译中国小说,目前已翻译了包括王小波在内的86 位中国作家的作品,并根据自己的阅读体验,针对英语读者为每部作品设置了推荐度:“Fannyi Recommends(着重推荐);Fannyi Likes(喜爱);Meh(不错);For Hard Core ChinLit Fans Only(仅面向汉语文学资深读者)”,其中,王小波的《歌仙》被评为“着重推荐”级别(最高级),表示译者认为这类作品不但质量上乘而且最适合英语读者的品味。

综合型网站不仅具有包含网络论坛的“异步讨论”和个人网站的“即时发布”在内的各种丰富功能,同时也是比前两者更为正式的发布平台,往往由官方组织或专业团队运营或资助。“纸托邦”网站(Paper Republic)是其中的突出代表。这是一家向英语世界介绍中国文学的非盈利组织建立的平台,提供有关中国当代文学非常丰富的信息,利用网络优势在出版社和译员之间、译员和译员之间、译员和作者之间、译员和全世界中国文学爱好者之间搭起了沟通的桥梁(王祥兵2015:46)。例如,为了提高海外读者的接受度,纸托邦开展了“短读计划”,每周在网站上免费发表一则中文短篇、散文或诗歌。第一年参与的译者有20 多个,总共发表了53 篇作品,其中就包括Abrahamsen 翻译的王小波短篇小说《舅舅情人》。这类综合型网站的运营需要耗费大量的人力和资金,如果没有广告收益,就需要寻求外部机构的资助。如2009 年,Abrahamsen 因翻译王小波杂文集《我的精神家园》获得美国笔会(PEN)翻译基金支持;2011 年,纸托邦和《人民文学》杂志合作,在海外推出英文版《路灯》(Pathlight)杂志。

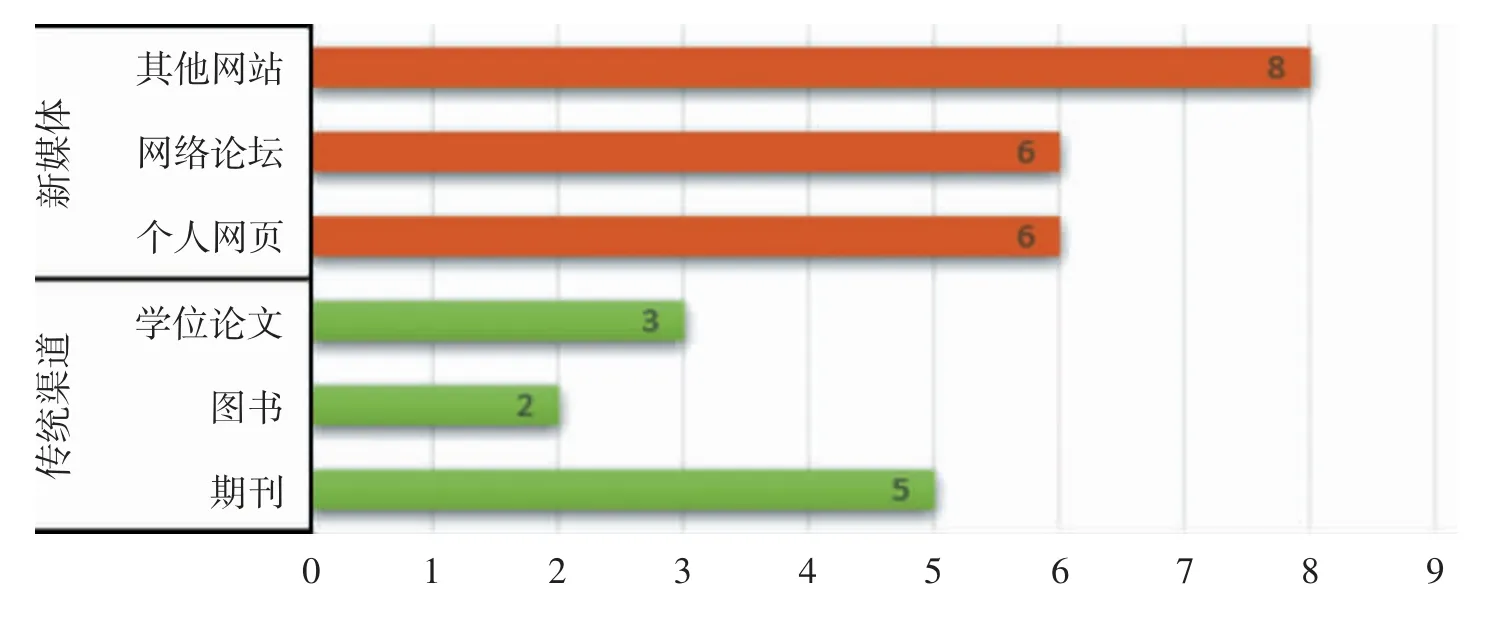

从各渠道发布的作品数量来看,传统媒介(尤其是期刊)仍然是王小波杂文英译版的主要发布渠道,但新媒体渠道发布的英译版本类型更加丰富,包括剧本和访谈录(见图1);从各渠道活跃译者人次来看,新媒体渠道则成为大多数译者的选择,占据总人次的三分之二(见图2)。与传统作品发布渠道相比,在个人网站发布的作品不限类型、不限篇幅、不限时间、不限话题……总而言之,新媒体发布渠道的个性化与时效性为王小波作品英译版本的发布提供了更多选择。正如Valentini & Kruckeberg(2012:4)所言,“互联网和数字技术赋予人类新的力量——例如,在创造、分享和传播想法、观点和兴趣方面——为人类创造了新的可能性”。

图1:王小波作品英译版发布渠道及相应作品篇数

图2:王小波作品发布渠道及相应译者人数

3.新构成:隐匿的译者

自韦努蒂(Lawrence Venuti)提出“译者隐身”问题以来,学术界在文本层面(如胡安江,许钧2009)和社会层面的研究已有诸多成果。不过,新媒体时代出现的“译者身份隐匿”问题尚未得到研究者的充分关注。本文在考察王小波作品英译者群体时发现,新媒体技术的优势和缺陷以不同方式隐匿译者的身份:译者可以借助匿名技术使用假名发布译作,从而主动隐匿个人信息;而网站停运或技术故障也会使译者和译作信息随着失效的网页一起消失,导致译者身份的“被动隐匿”。

译者选择主动隐匿身份,一方面是由于发布平台功能的引导,另一方面也出于保护个人隐私的需要。茅亚萍(2003:59)曾指出,在个人身份识别的七大要素(合法姓名、有效住址、可追踪的假名、不可追踪的假名、行为方式、社会属性和身份识别物)中,“可追踪的假名”可以帮助人们获取真实的身份信息,而“不可追踪的假名”则一般和真实的个体间没有直接对应的联系;行为方式虽然可以刻意掩饰,但网上的言行还是可以或多或少地反映出某些信息。这也充分展现了新媒体的两面性:一方面,新媒体的假名传播功能可以帮助译者轻易隐藏甚至伪造身份;另一方面,新媒体的信息整合与检索功能又使部分译者难以切断假名与真实身份的关联。根据以上原理,我们成功确认了几位匿名译者的身份。例如,某位译者在个人网站以@zorow_2000 的假名发布了《一只特立独行的猪》英文版,但在个人简介中并未吐露自己的真实姓名,仅仅提到自己的教育经历。笔者根据其履历的关键词定位到某高校某老师的主页,由此确定了译者的真实身份。尽管如此,由于信息不足,仍有一部分译者的真实身份未能得到确认。

译者身份的被动隐匿与新媒体的技术特点息息相关。新媒体虽然仅有数十年的发展历史,但迭代速度极快,微博、公众号等新型媒体平台造成博客和个人网站的衰落,信息因网页失效而流失,因而是一种“易消逝的媒介(ephemeral media)”(Ankerson 2012)。信息失效的问题自互联网诞生之初就存在,且网址(URL)建立时间越早,失效可能性越大(Kumar & Prithviraj 2015)。针对此类问题的新媒体技术也有了一定突破,其中最有效的是网页归档储存技术。Bowyer(2021:44)曾介绍了Internet Archive开发的Wayback Machine,这是一种以无边界的形式储存网页信息的技术,任何用户可在任意时间将网页添加到该档案库中,归档的网页数量已达到4,240 亿个。本文借助Wayback Machine 中网页历时变化归档功能,使一部分因技术原因被隐匿的王小波作品英译者的信息得以恢复。不过,数字信息浩如烟海,Wayback Machine 的归档容量终究有限,故而有些译者的信息恢复得并不完整。例如,译者@paul 曾经在新浪平台的个人博客(因运营商停止服务而失效)上发表四篇王小波杂文译文,但Wayback Machine 恢复的网页记录仅能显示这些译作的目录,无法恢复每个标题对应的内容。因此,本文虽然获取到其中一篇译文的全文,但无法借助其他信息推测译者的真实身份。

无论是主动隐匿身份还是被动隐匿身份,新媒体对译者身份的影响都不容忽视,这也关乎对“译者”这一概念的界定。新媒体以便捷的发布平台和高效的信息传播为原作催生或吸引了更多有能力且有兴趣的译者,却又把译者推向新的存在形式:其一,与在传统媒介实名发布译作的译者不同,匿名制度下的“译作发布者”(虚拟账号)和“译者本人”(现实中的人)产生分离,而随着个人隐私信息保护的强化,虚拟账号越来越将其背后的译者取而代之,将“译者”剥离为一个虚拟的代号,而无法在现实世界找到对应者。其二,相较于传统媒介发布的文本,数字化信息由于定期和持续的更新需要,所以就本质而言更容易流失(Doherty 2016)。对于网站这一“易消逝的媒介”,吴世文和杨国斌(2018:23)曾向学界提出值得深思的问题:“媒介消失之后,信息何在?”——将这一问题细化到隐匿译者研究中,则可以继续追问:媒介消失后,译作何在?译者何在?

4.新关联:译者群体互动

周领顺(2022:80)系统论述了译者行为研究的人本性及其动态研究特征,提出要“重视研究作为译者的人在翻译活动中的各种行为表现”。而在译者的诸多行为研究中,译者群体之间的互动尚未得到充分重视,这是因为在传统媒体时代译者群体的互动受到技术条件的限制。在新媒体时代,由于通讯技术和信息平台渗透到人类活动的方方面面,全球各地的王小波作品英译者之间产生了或隐或显的种种关联,互动的频率和深度超越了以往任何时代。就王小波作品英译者群体而言,其互动特征表现在三个方面:从现实到虚拟的互动空间、从传播到互播的互动方式、从交流到交锋的互动状态。

4.1 从现实到虚拟

如图3 所示,互动最多、关联最深的王小波作品译者群体主要以两大新媒体平台为核心,即“纸托邦”和“中文论坛”。这两大平台的不同之处在于前者是有组织运营的综合网站,而后者是开放性网络论坛,故而两者形成的王小波作品译者群体也有很大不同:纸托邦的译者群体属于熟人团体,译者多是在中国学习或工作的英语母语人士。Abrahamsen 和O’Kane 与Carter 因翻译工作而结识,彼此有着相近的背景和兴趣(都曾在北京学习汉语,做翻译工作,喜爱中国文学),由此建立了纸托邦网站,吸引了诸多译者的加入。

图3:王小波作品译者群体互动示意图

总的来说,“纸托邦”译者群体的互动主要基于现实世界的项目合作与活动参与,如中国图书进出口公司资助的Newsletter 项目(负责中国出版资讯整理)、出版交流周“模拟书展工作坊”活动、中英文学翻译培训研讨班等。

相比之下,“中文论坛”的译者通过匿名化的账号发布内容或互相交流,真实身份信息一般会被隐去,所以不同译者之间往往并不熟识。尽管这类译者在现实世界没有交集,但他们在“王小波”话题这一虚拟空间开展了深入的互动。例如,Roddy 作为论坛的管理员,设立了阅读王小波作品的讨论区(“BotM Proposal for December:Wang Xiaobo’s 黄金时代”),吸引了Mike等多位译者参与,讨论范围从词汇理解到片段翻译再到主题分析无所不包:@renzhe 选取了各章节的疑难词语,逐词进行了英文解释;@ABCinChina 和@studentyoung 等探讨了第四章开头“我听见浩浩荡荡的空气大潮从我头顶涌过……”的翻译;Mike 和@renzhe 等则探究了小说主人公“陈清扬”与“王二”的情感,并将王小波与卡夫卡的写作手法作了对比。讨论过后,@renzhe 总结道:“依我浅见,大家虽观点各异,却能有如此深度,亦乃原作小说之幸”。

译者之间的现实互动与虚拟互动相互补充,也相互促进,两者并没有明确的界限和先后次序。“纸托邦”代表译者O’Kane 与“中文论坛”管理员Roddy曾在北京因翻译工作结识,十多年后,O’Kane 在“中文论坛”开设“問我anything with bokane”话题区,再度与Roddy 开展互动,讨论中国文学的翻译以及自己争取《黄金时代》和《白银时代》翻译版权的历程。总之,新媒体时代的“虚拟空间与现实世界不再有楚河汉界之分,反而彼此渗透、深度融合”(隋岩2018:117),译者在现实与虚拟空间的互动效率和互动深度都得到了前所未有的提升。

4.2 从传播到互播

新媒体与传统媒体从点到面的传播方式截然不同,具有自主交叉互播的特点。所谓“互播”,即在媒体运行过程中,传播主体与传播客体为同一群体,信息的生产者和使用者具有相近的价值取向,信息的传播路径为多对多的网状模式(周晓虹2011:21)。在这样的媒体环境中,王小波作品译者群体的信息交流也经历着从传播向互播的转变。从本质上来说,Fryberger 和Mahler 等译者在个人网站发布译作也属于传统的一对多的扇形传播模式,因为信息的传播主体和传播客体并未产生网状的互动关联。但随着自媒体的转变,使用个人网站的译者的活动范围很快拓展到其他新媒体平台,进入“互播”阶段。由于具有“时空异步性、平等参与性、知识建构性和社会开放性”(贺莺2007:30),网络论坛成为互播的重要平台。

举例言之,同样曾在个人网站发布译文的Mike和McLeod 等译者或主动或被动融入具有相近兴趣的译者群体的讨论平台:Mike 出于个人兴趣在个人网站设立了介绍王小波作品的主页,并在其中陆续更新《黄金时代》的英译,与此同时,Roddy 在“中文论坛”发起“阅读《黄金时代》”活动时提到了这一译本,Mike 留言作出回应,并进一步与其他译者展开讨论——可以说,Mike 在这一过程中属于“被动参与信息互播”的译者。相比之下,McLeod 则属于“主动开启信息互播”的译者。他将原本保存在个人网站的《用一生来学习艺术》译文发布在“中文论坛”,发起“Wang Xiaobo translation attempt by me”话题,以此寻求其他译者的指点或建议。此举吸引来诸多译者,@Demonic_Duck 指出McLeod 译本的问题在于太过直译,随即翻译了第一段内容作为对比;@L-F-J 则认为@Demonic_Duck 的译文过于意译,也重译了第一段内容,并随后发布了全篇译文。从信息传播角度看,这几位译者形成了紧密的“信息互播闭环”,他们每个人既是信息的生产者,又成为彼此信息的直接受众,即Alcarria et al.(2012)提出的“内容产消者(content prosumer)”这一概念。在同一兴趣点的驱动下,译者以内容产消者的身份参与信息的“互播”,既执行译文的创作生产,也参与译文的修改制作,同时完成译文的传播过程。每个译者都成为“信息网络中的一个节点,不存在线性传播两端的传与受两种身份的截然对立”(隋岩2018:132),使得翻译过程更具趣味性和动态性。

4.3 从交流到交锋

新媒体促进了信息的传播,译者之间的交流也比以往更加密切,只是这种密切的联系是一把双刃剑:信息的高效传播一方面便于译者发现彼此的共同兴趣,从而开展友好交流,甚至达成合作;另一方面,译者之间的观点冲突和利益冲突也会进一步激化,由此加深矛盾,导致冲突。下文着重分析王小波作品译者群体间发生的影响范围最广的一次冲突。

这次冲突以2007 年纽大版《黄金时代》的发布为导火索。2007 年是王小波逝世十周年,而《黄金时代》是他最知名的作品,因此,这个最早由官方机构出版的全译本一经问世就在国内外引起轰动,同时也在王小波作品英译者群体中出现了褒贬两极化的评论。此前翻译过《黄金时代》部分段落的Wendy Larson是褒扬一方的主要代表。她特地为该译本撰写了书评,认为张洪凌和索莫的译文“质量上乘,忠于原文,传达了王小波简单直白的口语化特色”。纸托邦的译者群体则持相反意见。Abrahamsen 不仅直接反驳了Larson 的评论,而且指出译者的合作模式有问题:“好评名不副实,简直不明白怎么会有人喜欢这样的译本。希望这是中外合译模式的终结——压根不该这么译”。在译本发布后不久,Abrahamsen 和O’Kane 等几位纸托邦译者就提出尖锐的批评,直言“看着最爱的书或作者没遇上好翻译,真是心痛又技痒!”并发起“重译《黄金时代》”活动,组织多位译者发布各自版本的第一章译文,陆续发布在纸托邦网站。很快,纽大译本出版方介入此次活动,以侵权为由,要求纸托邦立即删除所有内容。纸托邦则声明此次翻译活动得到了王小波遗孀李银河本人的授权,不存在侵权。O’Kane 更是发布了火药味十足的回应,将纽大译本称作“五流译文”。尽管如此,纸托邦译者团体由于不愿卷入纷争,最终还是选择妥协,于2008 年下架了完整版本的译文,仅留有部分内容。十多年后,O’Kane对交锋一事仍然耿耿于怀,称之为“出版方的法律威胁(legal threats from the publisher)”。

版权矛盾只是表面原因,这次交锋的实质是传统翻译出版业和新媒体翻译之争,而这场交锋的核心在于受众。传统翻译出版业出版一部作品往往要经过多道程序,周期长,成本高;而新媒体翻译平台克服了以上劣势,不仅时效性高,而且免费共享,夺走了大批传统翻译出版业的受众(公文2011:30)。更重要的是,作为具有一定影响力的网络平台,纸托邦译者群体发表的针对传统出版译作的负面评论也会导致译作口碑恶化,进一步导致受众的流失。正如金立印(2007:42)指出的那样,“网络负面口碑对于消费者购买决策的影响效果要明显高于正面口碑”。从这个意义上来说,纸托邦虽然已妥协,但仍然用其他方式暗中交锋。例如,O’Kane 多年来始终不忘抨击纽大译本:2013 年,他在采访中讽刺译本“聊胜于无(better than nothing)”;2015 年,在“汉语论坛”中再次评价该译本“相当笨拙(pretty clunky)”;2020 年,在推特上批评该译文“笨拙而索然无味(clunky,unsexy)”。这种发布于网络的持续负面评价以及先前的重译活动无形之中对纽大版《黄金时代》的利益相关方造成冲击,暴露了传统翻译出版业与新媒体翻译之间难以调和的矛盾。

5.结语

新媒体技术带来的信息革命不仅培养了新译者,变革了译者接触原作的方式,为译者提供了新的译作发表渠道,改变了译者的存在状态。更重要的是,具有超时空互动特征的新媒体将译者置身于更广阔的互动网络中,为译者与译者、译者与读者、译者与作者、译者与研究者建立起互动的桥梁。随着互动广度与深度的提高,围绕译者和译者群体产生的跨学科问题也越来越复杂,对译者和译者群体的研究也需要更加多元化的视角。