思政主导下跨学科主题学习的选题策略

许晖 杨扬

摘 要:跨学科主题学习是新课标的要求。从思政课标和教材出发,引导学生从六个方面对跨学科主题学习的选题方法进行分析。通过建构跨学科情境任务,找准学科融合要点,调动学生已有的知识储备来观察、思考,不仅能够让学生掌握学科必备知识,提升关键能力,而且能够帮助学生树立正确价值观念,培育和提升学科素养。

关键词:跨学科学习;学科融合;选题;素养培育

中图分类号:G633.2 文献标识码:A 文章編号:1009-010X(2023)14-0036-03

党的二十大报告强调,全面提高人才自主培养质量。目前我国面临人才实践能力和创新精神不足的现状。因此,激发学生发现和创造的内在兴趣,培养学生创新精神、开拓意识、实践能力,成为补足短板、促进教育高质量发展的重要任务。

《义务教育课程方案(2022年版)》提出跨学科主题学习的要求,要加强课程内容与学生经验、社会生活的联系,强化学科间知识整合,统筹设计综合课程和跨学科主题学习,突出学科思想方法和探究方式的学习,注重培养学生在真实情境中综合运用知识解决问题的能力。加强知行合一、学思结合,倡导“做中学”“用中学”“创中学”。跨学科主题学习既是任务,又是自觉,既是机遇,又是挑战,是关系到人才培养质量的重要举措。

各学科新课标都提出了跨学科主题学习的具体要求和策略。教师要具有主动跨界的思维,站在整体育人的角度来思考本学科教学方式。思政课作为实现立德树人根本任务的核心课程,必然要承担主导责任,引领学生跨学科学习。

一、主动跨界,凝聚智慧,制定思政主导的跨学科融合主题规划

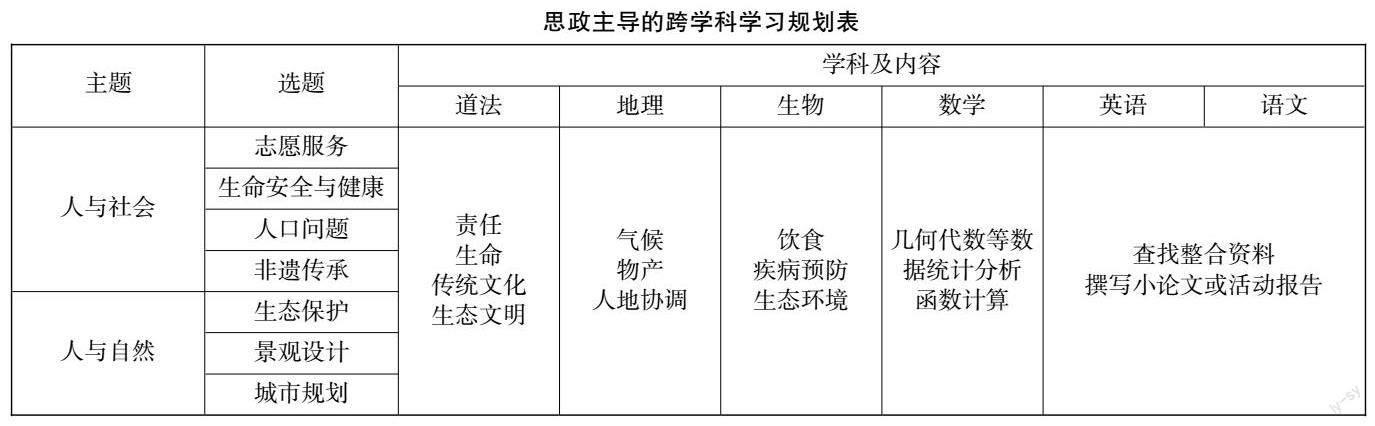

思政教师通过研读课标和思政教材,确定“人与社会、人与自然”的主题方向。但如何设计具体的情境和任务则需要各学科教师在集体备课中互读、互通、互研确定。经过与各学科教师反复沟通研讨,确定了关于生态保护、志愿服务、城市规划、传统文化、生命安全与健康等主题。这是思政内容做主导的多学科融合主题,不能限制在思政教材内容中,否则就违背了跨学科学习的开放性原则,禁锢了师生思维。如思政主导的跨学科学习规划表所示。

二、情境带动,提问探究,引领跨学科融合选题思路

著名教育家陶行知老先生说过,“发现千千万,起点是一问”。培养学生的问题意识是新课程教学的重要理念之一。问题是学生学习的重要载体,是学生探究学习的出发点。让学生自己提出问题才能引起学生产生探究兴趣,激发探索热情。

现代社会中,媒体信息来源极为丰富,教师可结合主题因地制宜、因势利导,创设多维度问题情境,放手让学生围绕主题提出自己感兴趣的选题,使选题角度更精准。例如:一则“保定一学生听MP3听出‘耳背!”的消息,引发了“MP3对中学生生活方式和听力影响”的选题;电影《少年的你》反映的校园霸凌事件,引发了“关于中学生对校园霸凌的认识和对策”的选题;电视节目《经典诵读》引发了“中华传统文化传播形式及影响”的选题等。运用相应情境,加以适当引导、鼓励学生自主提问,将情境问题课题化,既提高了学生的观察能力,又促进了各学科的有机融合。

三、敏锐观察,善于思考,发现身边跨学科融合选题内容

观察和思考是培养学生创新精神、开拓意识的重要品质。学生要善于对生动的社会现象进行观察和思考,想问题、选题目。在上学路上发现了“树洞画”,确定了“树洞画引起的街头涂鸦利与弊”的选题;发现校门口的堵车问题,确定了“环岛交通系统设计”的选题。除此以外,学生从自身出发,也生成了若干选题。例如:关于中学生身体健康的问题,诸如睡眠、视力、双减后学生作业时间及课业负担;关于中学生心理健康的问题,诸如沉迷网络、人际关系的影响,还有其他诸如父母与子女代沟的亲子关系、零用钱压岁钱的使用、交通安全意识、中学生阅读情况等。只有把观察和思考结合起来,才能帮助学生形成整体把握事物本质的能力,避免分科课程造成的刻板化。

学生通过对学校建筑的观察,在思政教师的引导,引申出探究中国古代建筑的综合实践选题。结合校园实际,设计一处具有中国古典风格的庭院。这个选题涉及数学(几何)、美学、物理(力学)、生物(仿生)、地理、历史等学科,各学科教师从本专业角度出发围绕建筑主题做好铺垫,学生则需要搜集整理大量资料,调动已有知识储备来观察、计量,运用自己的头脑去思考、去讨论。这样一来学生不仅理解、扩展了完善的学科概念,而且还将几种理论融会贯通,灵活运用到问题解决中,在体验自信、乐观的同时,形成对中华传统文化的认同感和民族自豪感。

四、挖掘时政,热点支撑,确定跨学科融合选题内容

可探究的选题要具有符合时代发展的特点,思政学科更是如此。通过挖掘时政素材,围绕“可商议的问题、可评议的问题、可探究的问题”确定选题。例如:垃圾分类是思政课上关于建设生态文明,提高公民环保意识的重要内容,也是时政热点。围绕这个热点问题,学生提出了“做垃圾分类小能手”选题,准备设计一个垃圾自动分类装置(物理、数学学科)。设计过程融入了生物学科的厨余垃圾处理和化学学科的分类垃圾处理方法,最后在撰写报告时融入了地理学科的环保重要性和政治学科法律道德规范内容。当然,挖掘时政热点不是简单的“蹭热度”“博眼球”,必须基于现实而又高于现实,具有较强的探究价值和操作性。

这些年,笔者带领学生以思政为主导,开展了多项跨学科主题探究活动。从2003年户籍制度改革调查到2006年南水北调系列研究,从2007年外来物种黄顶菊的再利用到2009年“三年大变样”的调查,从2013年对“新二十四孝” 的调查、2015年关于家风传承的调查研究到2017年石家庄井陉拉花的保护和发展,从2020年疫情下中学生网课心理状态的调查到2022年“双减”后亲子关系的调查等等。从这些选题不难看出社会变迁发展的过程,具有一定的历史价值。

五、围绕主题,辐射扩展,促进跨学科融合选题确定

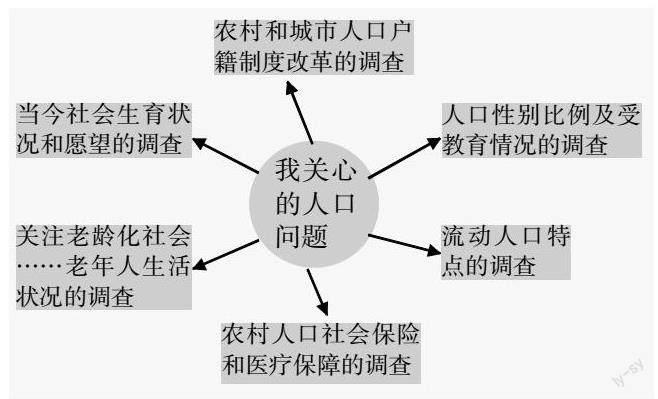

主题是学生思维的“起跑线”,围绕有价值的主题激发学生发现的愿望,有利于学生将课内外零碎散落的知识统整起来,“牵一发”而“动”学生已有知识与能力体系的“全身”,从而实现提升核心素养的目标。例如目前我国面临严峻的人口问题,既是社会热点,也是关注点。通过思政课对人口问题的梳理,引申出了一系列人口选题,包括老龄化问题、出生率降低问题、户籍改革问题、受教育调查、流动人口状况和保障等等(如上图所示)。涉及人文、地理、生物等学科。教师要帮助学生拓展思路,促进学生形成结构化、系统化思考方式,形成围绕主题有序联想的深度学习状态,全面提升学生的高阶思维水平。

六、筛选评价,探寻价值,找准跨学科融合选题

基于学习知识和能力限制,并不是所有学生提出的问题都可以成为可供探究的选题,教师要对这些选题进行评价,选出有价值有代表性的选题。通常选题要具有科学性、创新性和可行性。例如有学生想制作一个用水制动的发电机,这种类似永动机的想法就存在常识性错误。教师在肯定学生敢想的同时,帮助学生补足学科中存在的漏洞,树立正确的知识概念。有的学生提出了怎样建设绿色城市的选题,这种选题范围太大,不具备可行性。教师需指导学生缩小范围,具体到花草树木、空气质量、水土污染情况等方面确定选题。

跨学科学习在实施过程中对教师有着较高的要求。教师不能脱离课堂教学,要立足学科,让学生从学科思想出发,主动调取、运用系统而扎实的学科知识与方法解决实际问题;跨学科学习不是学科拼盘,要让学生能够破除分科课程带来的视界窄化、思维僵化,自主跨界;跨学科融合不能脱离真实需求,要让学生从生活情境中发现问题,解决问题,实现探究价值;跨学科学习更不能靠降低知识难度来引起学生兴趣,而是要搭建适当的阶梯,引导学生跳一跳 “摘果子”,鼓励学生解决困难,获得成就感。

多年实践发现,参与过跨学科主题学习的学生多数有着较强的多视角观察和独立思考能力;有着超越学科藩篱,把握事物本质的思想品质;有着开放思辨、团结合作的学习态度。相信在思政教学的引导下,教师把握跨学科主题学习的育人方向,通过强化综合学习意识,能够提高学生成材的关键能力与必备品格,为人生成长打下坚实基础。