《御药院方》中方药剂型及用药规律探讨

王乐 汪荣斌

【摘 要】

《御药院方》是我国元代著名中医药方书,全书共十一卷十五门,载方1072首。该书是宋、金、元三代宫廷用药的宝贵资料,对当今中医临床方药的研究仍具有重要的指导意义。文章以《御药院方》中收载的方药,从剂型特点、药物处理、剂型制备、用药方法等方面进行综合分析,以期明确《御药院方》剂型特点和用药规律,从而为现代中医药方药的剂型和应用研究提供参考。

【关键词】

《御药院方》;剂型;药物处理;用药规律

【中图分类号】R2-52 【文献标志码】 A 【文章编号】1007-8517(2023)07-0091-05

Discussion on Drug Forms and Medication Rules in Imperial Drug Institution

WANG Le WANG Rongbin

Department of Pharmacy,Anhui College of Traditional Chinese Medicine,Wuhu 241000,China

Abstract:

Imperial Drug institution is a famous traditional Chinese medicine(TCM) pharmacy of Yuan dynasty, which contains eleven volumes collecting 1072 formulas. This book, as the precious document of the Song-Jin-Yuan imperial pharmacy, has guide meaning to traditional Chinese medicine(TCM) research nowadays. This article analyzed the prescriptions of this book from drug forms characteristics, conditioning and medication methods in order to find out the drug forms characteristics and medication rules in Imperial Drug Institution, so that we can make reference to drug form and application research of modern TCM.

Keywords:Imperial Drug Institution;Drug Form;Medication;Medication Rule

《御藥院方》是我国元代著名宫廷医家许国祯编撰而成,该书不仅是我国中医药学术领域一部重要的经典医方,而且该书也是记载宋、金、元三代宫廷用药极其宝贵的资料,比较准确地反映了当时宫廷用药的特点。正如书中元代翰林直学士高鸣所作的序中所言:[1]2“殆与《黄帝内经》《扁鹊八十一难》相表里,其功用岂浅浅哉?”《御药院方》全书共分十一卷十五门,内容丰富,具有我国西医学内科、外科、妇科、儿科、五官科以及骨伤、养生、美容美发等多学科内容,全书共收载方药1072首,所收方药涉及汤、散、丸、丹、酒、煎、饮、粉、饼、铤等多种剂型[2]。本文主要以《御药院方》所收方药,对其药物处理、剂型制备、用药方法等方面综合分析,进而明确《御药院方》的用药特点,从而为现代中医药方药的研究提供参考。

1 《御药院方》中方药的药物处理和剂型制备

1.1 药物处理 《御院药方》中所有方药的药物处理,几乎每一首方药都有独到的处理方法,甚至对方药中每一味药物都有特殊的修治和炮制要求。如:治风药门“辟风汤”[1]27方中药物处理分别为独活(洗去土焙干)、防风(去芦头)、麻黄(去节微炒)、白芍药(去皮)、川烏头(炮制去皮槌碎炒黄)……等不一而举,极至表明方药的严谨和处理的细微。

本书方药对药物常用的粉碎方法主要有杵、捣、研、锉、呚咀、捣罗、水飞等不同方法,制成麤(音:粗)末、细末、极细末、细散等不同粒度的粉末供制备不同的剂型使用。在粉碎过程中对所使用容器也有不同要求,尤以对那些含有毒性药材的处理,更是考虑到它会给生态(环境)带来的污染,特别给出详细的处理措施。比如:补虚损门的“神助丹”[1]509,方药组成有附子和川乌头,这二味药都是毒剧中药,在文中对药物的处理记述为:右二味(注:指处方中附子二两五钱和川乌头四两)同于瓷器内,用好醋五升浸,直至通心软透为度,每日一搅,不计日数以至半月,取出药切片,将所浸醋弃于无虫处,恐伤生,并瓷器也不可别用,止可再浸药[1]509。为保证用药安全,《御药院方》中对药物处理的精细要求,在书中俯拾皆是,从而说明古人非常重视药物的前处理,也提示今人对中药的现代研究不可忽视这些细微之处。

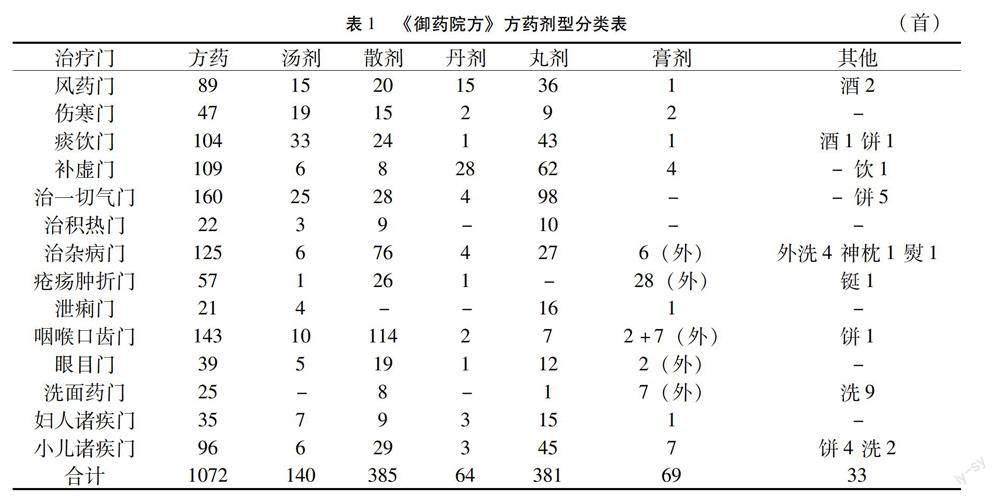

1.2 剂型制备 中医方药的剂型是在丰富的中医理论和宝贵的临床实践中总结出来的用药形式,我国最早的经典医著《黄帝内经》中就有汤、散、膏、酒、丹等剂型,到了明代李时珍《本草纲目》所载剂型已经有40余种[3]。中药的剂型对中医临床治疗效果具有积极的作用,它不仅能更好地增强药物的疗效,而且也能降低方药中某些药物的毒副作用、提高临床用药的安全性。《御药院方》中方药所收剂型分类见表1。

从分类表可以看出,《御药院方》中方药主要以汤、散、丸、丹剂型为主。汤剂又称汤液,是中医最经典、最传统的用药形式,至今仍广为中医临床使用,书中所载汤剂140首。散剂是将药物研成粉末,可供内服或者外用。《御药院方》中所载散剂,实际是以煮散为主的用药方法,书中所载散剂385种,其中内服散剂156种,外用散剂219种;在内服散剂中煮散就有130种。煮散区别于汤剂,主要是它用药量小,煎煮时间短,服用量小,更利于发挥疗效。丸剂是将药物杵研成细粉或细末,以蜜、水、酒、或米糊、药汁等为辅料制成的一种固体剂型;丸剂有吸收缓慢、药效发挥持久、药丸体积小、易携带、方便贮存等特点,在临床得到广泛应用。《御药院方》中应用丸剂剂型有 381种,占全书所收方药35.5%。书中所收丹剂非药物制剂学上真正的“丹剂”,它不是含“汞”类化合物的“炼丹”。历代医家之所以将那些“丸剂”“锭剂”甚至“散剂”,也都以“丹剂”命名,其实医家也是尊崇人们对生命能够延年不老的向往,而将那些具有填髓益精、驻颜轻身功能的方药,冠以“丹”之美名,使人梦寐求之,充满着种种神秘之感。《御药院方》中就有64首方药是以“丹剂”命名的,它实际也是不同剂型的泛称,如锭剂、散剂、丸剂,也都有命名为“丹”。很多含“丹剂”名称方药沿袭至今,仍然保留其名并在中医临床习惯应用,如“大活络丹”“小活络丹”等都是丸剂,而非丹剂。膏剂,是指将方药中的药物用水煎熬去渣,然后加糖或蜂蜜等辅料制成的半固体制剂,本方书收载膏剂69种,其中内服膏剂21种,外用膏剂48种。内服膏又称“膏滋”,具有含药浓度高、用量小、口感宜人等特点,尤其适用于患各种慢性疾病的老人及小儿服用。外用膏剂由于其膏体粘着力强,易渗入机体,通常将其膏体敷布在一定的材质上,应用时将其直接贴附于患病部位,常用于骨伤科、外科及五官、口腔疾病的治疗。

1.3 主要剂型的制法

1.3.1 汤剂的制法 《御药院方》中汤剂的制法独有特点,它并不像现代汤剂煎煮的药材为加工后的饮片,而是将药物依法处理后制成粗末,再煎煮成汤剂。如治风药门“独活续命汤”[1]5,它的制法为:“……右件(注:右件指处方中药物,以下同。)为粗末,每服三钱匕,水一盏半,入生姜五片,煎取一盏,去滓,稍热食前服。”本书所载汤剂的制法,基本上都是如此方法,突出对患者单剂用药量的治疗应用。

1.3.2 散剂的制法 散剂在《御药院方》中应用非常广泛,几乎十一卷十五门所有疾病的治疗都有散剂。散剂按照服用方法分为内服散剂、外用散剂。

内服散剂,将药物研成粉末,用水、茶水、米饮或酒冲服。如风药门中“清神散”[1]21记述:“……右件捣罗为细末,每服一大钱,食后茶清点服,或温水亦得。”

外用散剂,是将药物研细后,撒布或调敷患处,亦可作点眼、吹喉等局部使药。如治疮肿折伤门中“金黄散”[1]726记述:“……右件同为细末,再研令匀,每用药少许,时时干擦患处,或用油调之擦亦可。”

1.3.3 煮散的制法 煮散作为常用的一种剂型,它有其独特的用药特点,主要表现在用药量小,煎煮方便,即将药物制成散剂后,根据病情取一定量的药物加水煎煮后连滓同服。如:治一切气门中“调胃散”[1]135记述为:“……右件五味各二两,同为细末。每服二分,水一盏,入生姜二片,同煎至七分,和滓温服,不拘时候。”《御药院方》在方中对煮散的制法和用法都有详细的叙述,其对于散剂的现代制剂工艺和质量控制标准具有一定的指导意义。

1.3.4 丸剂的制法 丸剂在《御药院方》中是应用最广泛的一种剂型,每一首方药丸剂的制作区别主要在于赋形剂的不同和丸剂形状的不同,这也是根据药物的性质和病情的不同,加以选择。对含有毒性药材的丸剂,通常以面糊為赋形剂,目的使药效缓慢发挥,以缓解药物毒性。如治痰饮门中“天南星丸”[1]302记述:“……右件为细末,水面糊和丸,如梧桐子大。每服五六十丸,食后生姜汤下。”对于补益类方药以及含有贵细药材如麝香、牛黄、鹿茸等,通常以蜜为赋形剂制成蜜丸。如补虚损门中“九子丸”[1]365记述:“……右件计九味药(注:其中含有鹿茸)捣罗为细末,碾研成粉末,同炼蜜少许和丸,如梧桐子大,每服五十丸,温酒下,空心服。”

1.3.5 膏剂的制法 内服膏滋是将药物处理后经提取浓缩,加糖、蜂蜜熬成,多供内服。如补虚损门中“铁瓮先生琼玉膏”[1]378记述:“……右件为细末,蜜用生绢滤过,地黄取自然汁,捣时不用铁器,取汁尽去滓,用药一处拌匀,入银石器或磁器内,入湯封闭以柴火煮六日,每服二匙,温酒化下,空心服之。”

外用膏多是将药物处理后用面糊制膏,如治杂病门中“代灸膏”[1]503记述:“……右为细末,每用药半匙,白面半匙,以生姜汁同煎成膏,以方元三寸纸花上摊,贴在脐下,自晚至明,一傅胜百壮。”

1.3.6 独具匠心的鹿角胶制法 《御药院方》中并没有独立的胶剂剂型,但在补虚损门“太和膏”[1]434的方药组成中有鹿角胶一药,该方药特别强调了鹿角胶的制作步骤:“取鹿角三十斤,东流河水三十担(注:东流河水一般指河上游或未受污染的水),将药物(鹿角)处理好后,……加水于药锅内,其水于角上常令高三寸,用无烟木炭慢慢煎熬,常令小沸,勿令大滚……用生绢取汁,其滓不用,外将药汁如前再熬,更不用加水,如膏成,滴水中凝结不散,方始成膏。”这些制法工艺在本书的丸剂、丹剂、膏剂制作中记述尤为详尽,非常值得加以研讨。

1.3.7 保健药枕的制法 《御药院方》对养生保健专项介绍了保健药枕的制法和功能,在对“神枕法”[1]509记述:“……中有三十二物,其二十四物善,以当二十四气;其八物毒(注:指方中含有的八味毒性中药材)以应八风(注:佛教语,指尘间蛊惑人心的八件事,利、衰、毁、誉、称、讥、苦、乐)……取山林柏以为枕,长一尺二寸,高四寸,空中容一斗二升……右三十二物皆呚咀,以毒药上安之药枕,用囊以枕百日,面有光泽,一年体中所疾一一皆愈。”

中医保健养生注重保证足够的睡眠,有利于阳气潜藏,阴精积蓄,保持天地人阴阳持平。保健药枕取柏枝为材,就具有养心安神功能,再囊以三十二种药材,功效犹佳。保健药枕不仅体现了当朝宫廷对养生保健的注重,也对今人养生保健提供新的思路。

1.4 《御药院方》中方药的用法

1.4.1 我国古代中药的计量单位 在古代多部经典医著中,药物剂量的表示方法主要包括标准计量单位“两、升”和非标准计量单位“钱匕、方寸匕”等。方寸匕,相当于现代的药匙,一方寸匕约相当2.74 mL,抄草木药末约1 g;钱匕,是以汉代五铢钱币盛量药末,一钱匕约合2 g;一字,古代唐“开元通宝”钱币抄取药末,约合今0.4 g。《御药院方》方药中药物用量均是以标准单位计量,而在剂型制备中,则多用非标准单位计量,如汤剂及煮散的计量,均是以煎煮水分的最后量作为剂量的控制,书中对每一首方药的量都是“量身定制”。如:祛湿消积快气的“万病无忧散”[1]233记述:“……右抄黄芪等七味十钱匕,别抄牵牛头末十钱匕,同和匀,每服五六钱,用生姜汤大半盏调药服讫……”

1.4.2 《御药院方》中方药的用法 药物剂量是中医疗效核心和关键所在,中医界素有“无量不成方”之说,剂量也一直为医家视为不传之秘,因为它是医疗实践中疗效和安全性的一种总结,可见药物用量的经验十分宝贵。《御药院方》中丸剂用量,主要在方药制作时规定丸剂成形的大小,多以实物形状来表示,表示最多的就是如梧桐子大小,其次有豌豆、绿豆、弹子、小指头等不同大小形状,而且在丸剂制成品时,明确规定每两药物要制成多少丸,从而保证临床用药剂量的准确。如治一切气门中“绫锦养脾丸”[1]193记述:“……右件二十四味为细末,炼蜜和丸,每两作六丸……炼蜜合和成约四两半药,并炼净熟蜜约四两半,计丸两分,作五十四丸。”又如“人参汤”[1]172“每服三钱,水一盏半,煎至八分,去滓温服”等。这些个性鲜明的用药方法,再次突出了临床用药剂量贵在适中,剂量不及则功效难求,剂量太过则药性效用反失的用药特点。

2 《御药院方》中方药的应用特点

2.1 汤散丸丹各有所宜 中药剂型的选择,主要根据方药的药物性能以及施治的目的,正如《神农本草经》所述:“药性有宜丸者,宜散者,宜水煎者,宜酒渍者,宜煎膏者,亦有一切兼宜者并随药性,不得违越。”[4]不同剂型的选择犹如是,《御药院方》正是能把握中药剂型的适应症,不仅从药性入手,而且结合病情的轻重缓急选用剂型,以达治疗目的。如治一切气门“十膈气散”[1]191“专治十般膈气……久若不除必成恶疾”。如何用药,方中记述:“……右件一十六味,捣罗细末,每服一钱,入盐一字,白汤点服……心胸满闷,用生姜七片、枣二枚、盐少许,同煎至八分,和滓热服。”

2.2 诸门药引应用各具特色 药引是中医诊疗疾病的特色之一,巧妙地应用药引,具有增强疗效、解毒、矫味等多种作用。治积热门中“妙香丸”[1]457治潮热积热结胸发狂症,用煎大黄炙甘草汤为引;而治毒热下利,则以煎黄连汤为引;如风痰伏痞、吐逆等症,则用龙脑米饮下。如治风药门“皂角丸”[1]78常用生姜汤为引,主治胸膈烦闷,头目昏眩;但痰实咳嗽,用蛤粉荠汁为引;手足麻痹用生姜薄荷汤为引;语涩涎盛用荆芥汤下;偏正头痛用薄荷汤下。《御药院方》中不同类治疗门,药引的应用表现得出神入化、精彩纷呈,体现了宫廷御医的经验与智慧。

2.3 用法灵活随病程进展 调整用药剂量,如“防风通圣散”[1]24治一切风热郁结、气血蕴滞。用药不计时候,日进三服,病甚者五七钱至十余钱,极甚须可下者多服二三十钱,得利后却常服三五钱以意加减,病愈更宜常服三二钱使病不能再作。补虚损方“二灵丹”[1]437用米酒或米饮送服六十丸,服至半月加至八十丸,又服至一月加至百丸,服至百日,前疾皆去,延年不老。

2.4 不同性别和年龄用药各具特色 如治妇人诸疾门“螽斯丸”[1]766记述:“……右件为细末,煉蜜和丸……,如服七日后,阴觉有妊,三日后不可更服……此方屡用屡验……夫不在家不可服。”又如治小儿诸疾门“百当膏”[1]808记述:“……主治小儿一切诸聚,心腹疼痛,年月深久(者)……右件一十三味(注:指方中组成的十三味药物)合研极匀,和蜜少许,和成膏,旋丸如黍米大,每服三五丸,量大小(随体)虚实加减服。(如)吐逆,藿香汤下。取热积生姜蜜水下。取冷积,乳香汤下。风涎,薄荷汤下。便利,米饮下。”这些详尽的用药叙述无一不是丰富的临床用药经验结晶,值得为今人所借鉴,并可进一步研制成为独特的名方制剂。

2.5 顺应天时变化用药 中医强调疾病的发生和发展,与时间有关,与季节有关。如治积热门“贺兰先生解毒丸”[1]466记述:“……对冬月丹毒、夏月暑毒、小儿疮疹后毒,皆治之……此药长宜将带备急,若夏月频服,使诸疾不生,神效不可尽述。”又如治伤寒门“白虎汤”[1]105“治夏月中暑、毒汗出、恶寒身热而渴……,服此药立夏后立秋前可服,春时及立秋后併亡血,虚家并不可服”。中医对疾病的治疗原则之一,就是强调“天人合一”的观念,调整人体生命活动与自然界变化周期同步。《御药院方》方药顺应时令,灵活用药,正是体现这一观念。通过用药,调整机体内外环境协调,以达治病的目的。

2.6 其他外用治疗方法 《御药院方》在外用治疗方法上也颇具特色,如治咽喉口齿门[1]575局部用药就有嗽口、揩齿、刷牙、掺舌、封齿、塞牙洞、吹鼻、闻药烟等不同用法,治眼目门[1]669则有洗眼、点目、贴敷穴位等方法,洗面药门[1]695有染发、染须、洗头等,美容并有洗面药专方。这些巧妙、灵活多样的用药形式,不仅丰富了中医药方药的应用范围,而且也对今人拓宽用药思路,创新剂型发展带来了启迪。

3 结语

本文通过对《御药院方》中方药的药物处理、剂型制法及用药方法等相关问题的探讨,可总结如下。

《御药院方》是宫廷用药的经典方书收方1072首,剂型多样,内容丰富,涉及了外感热病、虚劳内伤、外科疮疡、骨折损伤、妇科诸疾、小儿诸疾以及耳鼻喉眼口腔、美容美發等方面,用药方法灵活多样,有内服、外用,有涂、点、吹等局部用药方法。本方书作为宫廷用药的不断经验积累,揭示了中医“秘而不宣”用药之道,具有较高的学术价值和临床应用价值。

纵览《御药院方》全书,几乎每一首方药都有详尽的批注,从药物组成、药物处理、剂型制作、用法用量等方面都有精细的要求,几乎药药有说明,方方有注解,可谓匠心良品。本书在方药的应用方面也表现出灵活生动,特色鲜明。众多药引的应用更是出彩,展示出诸门药引应用各具特色。方中大量丸散剂,其中多有精品仍然受到今天中医临床的崇尚,因而具有更好的中药成方制剂推广应用价值。

中医的临床疗效是由多方向、多因素决定的,如辨证施治的正确性,立法选方的准确性,药物处理的细微性,剂型制备的稳定性,以及用法用量的针对性。中药作为一个复杂的体系,如果按照现代的研究,仅仅从中药有效成分和药理实验去寻找临床疗效的答案,那是十分片面的。中医药的研究不能脱离中药的本原,那就是中药的四气五味、升降浮沉、归经,因为它们和中医的阴阳五行、辨证施治是一体的,所以中医药的研究不能脱离中医经典。《御药院方》正是中医药经典之作中的精华,随着时代的后延必将历久弥新,重放异彩。

参考文献

[1]许国祯. 御药院方[M].北京:中医古籍出版社,1983:2,5,21,24,27,78,105,135,172,191,193,233,302,365,378,434,437,466,503,509,575,669,695,726,766,808.

[2]陈作新.《御药院方》方药特色探讨[J]. 中医文献杂志,1998(2):11-12.

[3]李时珍.本草纲目[M].重庆:重庆出版社,2006.

[4]王子寿,薛红.神农本草经[M].成都:四川科技出版社,2008:2.

(收稿日期:2022-07-15 编辑:徐 雯)