“馕”“胡饼”之历史演变

王顺宇

【摘要】维吾尔族原本将“馕”称之为“埃特买克”,后随塔吉克语改称为“馕”;中原地区对“馕”的称呼也由最初的“胡饼改为“烧饼”抑或其他,直到今天与新疆地区一样称之为“馕”。词汇演变的背后是历史文化的变迁,其体现在语言文字上的部分值得人们深究。

【关键词】“馕”;“胡饼”;语言;文字;历史

【中图分类号】H172 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2023)22-0124-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.22.038

“馕”作为新疆人民日常饮食结构中的重要角色,其历史悠久、来源说法不一。一说原产于新疆、一说原产于中西亚后传入我国西北。“馕”不仅仅反映了西北少数民族的饮食偏好及其背后的文化内涵,也在一定程度上体现了各民族交流融合的过程。

一、“馕”

(一)从“埃特买克”到“馕”

夏雷鸣先生一直致力“馕”文化研究,在其文章中提到:“‘馕(nan)是波斯语,突厥语称‘馕为‘埃特买克。” ①“埃特买克”应为“?tm?k”之音译。之所以将“埃特买克”改称为“馕”,是因为受到波斯语的影响。“馕”音原为波斯语,取“面包”之意。波斯语和塔吉克语均属印欧语系、印度—伊朗语族,因此,波斯语“馕”音逐渐为塔吉克民族所接受,而新疆其他民族亦逐渐接受了塔吉克语对“馕”的改称,最后“馕”取代“埃特买克”,至今仍在沿用。

塔吉克族虽然只有语言没有文字,但其语言保存良好。塔吉克语属于印欧语系、印度—伊朗语族、帕米尔语支。古波斯语属于印欧语系、印度—伊朗语族、伊朗语支的西南方言。塔吉克语和波斯语属同一语族,塔吉克语吸收了古波斯语中“馕”音,维吾尔语、哈萨克语、柯尔克孜语虽然属于阿尔泰语系、突厥语族,但是逐渐接受了塔吉克语中对于薄饼的叫法,逐渐将原本的“埃特买克”弃之不用,也改称为“馕”。

(二)“馕”字造字理据

《说文解字》中未载“馕”字。“馕”字最早字形为篆书

,从食从囊,囊兼表声。《说文解字·?部》“囊:橐也。从?省,襄省声。”朱骏声《说文通训定声》:“小而有底曰?,大而无底曰囊。”《说文解字今释》:“析言有分,浑言无别。”《说文解字》中篆文字形为 。《字源》:“形声字,初文作 ,像扎住袋口的囊(小圈儿象征扎系袋口的绳索),象形字。后改为从 (橐之初文)的形声字。小篆及秦汉古隶从 ,襄省声。草书与楷书则是从 省(省去“木”),襄省声。”又《常用汉字源流字典》:“囊,形声字,小篆从橐省,襄省声。隶定为“囊”,本义为口袋,引申为像口袋的东西。”《诗经·大雅·公刘》:“迺裹餱粮,于橐于囊。”毛亨传:“小曰橐,大曰囊。”简言之,“馕”从“囊”得,“襄”省声。

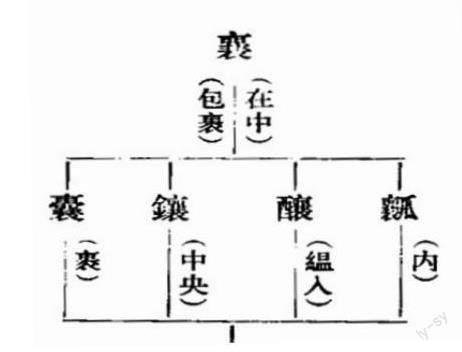

从“襄”省声的字都与“包裹”之意有关。“襄”为形声字,从衣, 声,其字形演变为 ,可见西周时期像口袋包裹东西之形。战国时期 讹省得面目全非。不仅从“襄”孳乳来的“囊”有包裹之意,还有其他几个字与“囊”同源。沈兼士在其文集中以图示之②,清晰明了:

我们将“囊”“镶”“釀”“瓤”主要义项罗列,加以分析:

“囊”:袋子、口袋;用囊盛物;③

“镶”:把东西嵌入另一物体,或围在另一物体的边缘;④

“釀”:酿造。⑤即将酒曲与粮食和水密封在容器中等待发酵;

“瓤”:指某些皮或壳里包着的东西。⑥

依据张联荣先生的观点,词的语义成分由两部分组成:即义类范围和语义特征。如果从义素分析法的角度来看,义类范围可以称为类属义素,表示语义特征的部分可以称为特征义素。

因此,“囊”“镶”“醸”“瓤”可以进一步分析为:

“囊”:[袋子](类属义素)+[将物包裹](特征义素)→包裹

“镶”:[东西](类属义素)+[嵌入其中](特征义素)→被包裹

“釀”:[酒曲、粮食、水](类属义素)+[被封于容器内](特征义素)→被包裹

“瓤”:[皮/壳](类属义素)+[包裹](特征义素)→被包裹

由此可见,从“襄”孳乳而来的“囊”“镶”“醸”“瓤”均有“包裹”这一特征义素。“馕”即从“囊”得,那么也必然将“包裹”这一特征义素遗传下去。

二、“胡饼”

(一)“胡饼”之“胡”何解

《说文解字·肉部》: “胡:牛顄垂也。从肉古声。”《说文解字》中篆文字形为 ,左声右形。本指牛颔下垂肉,后词义扩大:《诗经·豳风·狼跋》:“狼跋其胡,载疐其尾。”孔颖达疏:“毛以为狼之老者,则颔下垂胡。”朱熹注:“胡,颔下垂肉也。”指代“兽类下巴上的垂肉。”然本义现已不用。《汉语大字典》中“胡”字释为:“古代称北方和西方的少数民族,如:《汉书·匈奴传上》:“南有大汉,北有强胡,胡者,天之骄子也,不为小礼以自烦。”又指来自少数民族的,如:《战国策·赵策二》:“今吾将胡服骑射以教百姓。又泛指国外,如:《搜神记·卷二》:“晋永嘉中,有天竺胡人,来渡江南。”“胡”字本义“颔下垂肉”与后来的常用义“西方和北方的少数民族”之间差别较大。依据王贵元先生观点,多义词形成途径之一就是“词义移植”。所谓“词义移植”,就是根据其共有特征或彼此关联,用旧词表示新义。如“西”本义指飞鸟栖息,后因飞鸟归巢栖息之时也是太阳西落之时。因此“西”由本義“栖息”转指方位词。同理,“胡”字在本义“颔下垂肉”的基础上词义移植,由于颔下多有毛,进而转指“下巴上的胡须”。这一说法具有一定合理性。杨树达《积微居小学述林·释胡》:“今人谓须为胡,字作鬍,亦为垂于颔下受名也。”李时珍《本草纲目·卷四十》:“蝶美于须,蛾美于眉,故又名蝴蝶,俗谓须为胡也。”因此,“蝴蝶”本作“胡蝶”,因其头上触须与人胡须相似,由此得名。“须”表示下巴上的胡须,“须”“胡”浑言无别。“胡”表“胡须“义,在南北朝已有用例,如:南朝梁元帝《金楼子·箴戒》: “帝纣垂胡,长尺四寸,手格猛兽。”且“胡须”一词至今沿用,是汉语词汇双音节化的结果。后又因少数民族毛发旺盛多胡须而以特征代本体。《汉书·西域传》:“自宛以西至安息,其人皆深目多须髯。”王国维《观堂集林 · 西胡续考》:“是胡之容貌,显与他种不同。而其不同之处,则‘深目多须四字尽之。”因此在“胡须”义基础上指代“少数民族人民”。需要注意的是,此处的“胡”与匈奴自称的“胡”并不是同一概念,《西北民族词典》:“‘胡 的北方民族语音当为ghur,相当于阿尔泰语系突厥语族语言中的gur,意为‘联合‘团结 。匈奴为许多北方部族联合而成因而自称为‘胡。”

(二)“胡饼”的改称

“胡饼”作为一种风味面食,自传入后广受欢迎。高启安、索黛两位先生在其文章中提到“尽管古代的胡饼与今天的任何一种饼,其形制和方法都有一定的区别,但许多人认为维吾尔族的“馕”的制作方法和大小相当于唐宋时期的胡饼。” ⑦因此,可以认为“胡饼”就是“馕”的前身,且从现今“馕”与“胡饼”制作方法来看,依然可以佐证这一观点。

当前史料文献中最早可以查检到“胡饼”二字在东汉时期,因灵帝喜食胡饼,所以京城内外食胡饼变为一种流行。如:

(1)灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡坐、胡饭……京都贵戚皆竞为之。(范晔《后汉书·五行志》)

(2)灵帝好胡饼,京师皆食胡饼。(司马彪《续汉书》)

此外,刘熙在《释名》中还专门讲解了“胡饼”的做法:

(3)饼,并也。溲面使合并也。胡饼作之大漫冱,亦言以胡麻著上也。(刘熙《释名·释饮食》)

毕沅《释名疏证》:“《说文》无‘漫字。此当作‘?胡。”又郑玄注《周礼》‘鳖人云 :‘互物谓有甲?胡,龟鳖之属。则‘?胡乃外甲两面周围蒙合之状。胡饼之形似之,故取名也。” 言即“胡饼”两面稍硬,形似龟壳。“胡麻”即“芝麻”,做“胡饼”的最后一步就是撒上芝麻。这与现今烤制的“馕”两面稍硬,上著芝麻相同。

至两晋时期买卖、食用胡饼变得十分平常,如:

(4)时息从父岐为皮氏长,闻有家祸,因从官舍逃,走之河间,变姓字,又转诣北海,著絮巾布,常於市中販胡饼。(陈寿《三国志》)

(5)王氏诸少年并佳然,闻信至,咸自矜持,惟一人在东床坦腹食胡饼独。若不闻鉴曰:正此佳胥邪访之乃羲之也。遂以女妻之。(王钦若《册府元龟》)

北魏贾思勰在其著作《齐民要术》中又提到了胡饼的制作方法:

(6)髓饼法:以髓脂、蜜,合和面。厚四一分,广六七寸。便著胡饼中,令熟。勿令反覆。饼肥美,可经久。(贾思勰《齐民要术·饼法第八十二》)

此种做法与《释名》中相较,原材料除水和面,还加入了髓脂和蜜,即牛羊油和糖,且注明在制作过程中不要翻动,这与今天食用的饼的做法稍异,然“馕”置入馕坑后也不再翻动,直到“馕”熟后才取出。

“胡饼”在唐朝极为流行。上至王公贵族,下至品平民百姓,无一不喜食之,其中《延尉决事》中记载唐朝张桂由于卖胡饼出名后被封为兰台令。其他例子诸如:

(7)杨国忠自入市,衣袖中盛胡饼。(元载《肃宗实录》)

(8)刘宴入朝,见卖蒸胡饼之处,买啗之。(刘禹锡《嘉话》)

(9)胡麻饼样学京都,面脆油香新出炉。(白居易《长庆集·十八·寄胡饼与杨惠州》

两宋时期“胡饼”一词虽然不如唐多见,但在文献典籍中依然不少,如:

(10)县素荒寂 , 市中唯有卖胡饼一家 。(洪迈《夷坚丁志·鸡子梦 》)

(11)进曰意旨如何。曰胡饼有甚汁。(禅林僧宝传《佛语录》)

然而,在两宋以后,“胡饼”一词见诸文献的次数大大减少。我们合理推测可能与当时民族政策与民族观念的转变有关。南北宋以后,建立的封建王朝有辽、大理、西夏、金、元。这些朝代的统治者包括契丹族、白族、党项族、女真族和蒙古族。也就是所谓的少数民族。正因为统治者为少数民族,所以其颁布的政策和推行的文化必然在一定程度上扭转了过去的“夷夏观”。正如唐太宗李世民所言:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母” ⑧而语言中的词汇最容易受到社会变化影响,换言之,社会变化可以最及时地体现在语言中。文字作为记录语言的符号系统,改变虽然不如语言迅速,但也一定会因语言改变而随之改变。“胡饼”一词在文献中使用频率的减少正是由于“胡”字带有对少数民族的贬义色彩,因此必须更换一个新词来表示同一事物。这也是后来“烧饼”等多见于书中,而“胡饼”一词却难寻其迹的原因。与此类似的还有“胡麻”改称“芝麻”,“胡瓜”改称“黄瓜”,“胡桃”改称“核桃”。新词的产生与旧词的消亡一同反映了民族交流融合的过程以及民族共同体观念的逐步推进。

三、“馕”文化

饮食文化作为一个民族日常生活的必不可少的组成部分,其内核体现了一个民族共同的习俗、认知和信仰。“馕”作为新疆地区人民日常饮食的重要角色,亦是我们了解少数民族食俗和文化的重要中介。广而言之,不论是现在分食一枚小小的“馕”,还是古代跨越千里、乘丝路之便将“馕”传入新疆再到中原地区,都是各民族相互交流交往交融的过程。“丝绸之路”贯通和繁荣的意义绝不仅仅局限于政治和经济,更是极其深远地渗透在语言和文字当中。正是这些文字跨越了时空的界限,使得语言,以及语言背后所蕴含的文化书之于表、有迹可循。诚如历史学家陈寅恪先生所说:“一个字就是一部文化史。”今天,我们强调各民族加强团结友好,像石榴籽一样紧紧围绕在一起,得以实现这些希冀的精神纽带,正是跨越千年的中华文化。这些文化因子不仅体现在日常饮食和食俗中,更是渗透在每个人的血液里。因此,其表征在语言文字上的部分值得我们学习和深究。

四、结语

综上所述,在新疆地区,原本表示“馕”的“埃特买克”因受波斯语影响,后改称为“馕”。在中原,则是由“馕”改称为“胡饼”,后又改称“烧饼”及其他。至于“馕”字的产生,则是为了记录“馕”音专门造一新字以记之,其左形右声的结构特点符合汉字的造字理据。“馕”的传入及流行是“丝绸之路”贯通的成果。“馕”所体现的不仅是词汇的借用、汉字的孳乳和新词的产生,更是民族的融合、观念的转变和社会的进步。

注释:

①夏雷鸣:《西域薄馕的考古遗存及其文化意义——兼谈波斯饮食文化对我国食俗的影》,《新疆大学学报(哲学社会科学版)》2005年第1期,第94-100页。

②沈兼士:《沈兼士学术文集》,中华书局2004年版,第97页。

③汉语大字典编辑委员会编纂:《汉语大字典》,四川辞书出版社2010年版第2卷,第762页,第10字。

④汉语大字典编辑委员会编纂:《汉语大字典》,四川辞书出版社2010年版第8卷,第4603页,第6字。

⑤汉语大字典编辑委员会编纂:《汉语大字典》,四川辞书出版社2010年版第6卷,第3842页,第17字。

⑥汉语大字典编辑委员会编纂:《汉语大字典》,四川辞书出版社2010年版第5卷,第2844页,第16字。

⑦高启安,索黛:《唐五代敦煌饮食中的饼浅探——敦煌饮食文化之二》,《敦煌研究》1998年第4期,第76-86页。

⑧杨衒之:《洛阳伽蓝记》卷三,转引自白翠琴:《魏晋南北朝民族史》,四川民族出版社1996年版,第397页。

参考文献:

[1]沈兼士.沈兼士学术文集[M].北京:中华书局,2004:97.

[2]李正元.馕的起源[J].中国边疆史地研究,2012,22(01):112-117+150.

[3]何家兴,张全生.释“馕”[J].新疆大学学报(哲学·人文社会科学版),2011,39(05):146-148.

[4]夏雷鸣.西域薄馕的考古遗存及其文化意义——兼谈波斯饮食文化对我国食俗的影[J].新疆大学学报(哲学社会科学版),2005,(01):94-100.

[5]夏雷鸣.《突厥语词典》与维吾尔族馕文化[J].西域研究,2001,(03):64-70.

[6]岸本通夫,赵晨.印欧语系民族的迁徙[J].民族译丛,1981,(06):23-26.

[7]王苹,房玉霞.也谈维吾尔族的馕[J].喀什师范学院学报,2013,34(01):37-40+54.

[8]陈绍军.胡饼来源探释[J].农业考古,1995,(01):260-263+275.

[9]吴建伟,李小凤.胡饼考[J].回族研究,2002,(03):79-81.

[10]闫艳.释“烧饼”兼及“胡饼”与“馕”[J].内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版),2016,45(05):100-105.