政务数据共享立法的实践及进路

米竞

摘 要:虚拟空间与现实世界的交汇融合,将社会逐渐引向充盈海量数据的新时代。对政务数据的高效利用,不仅是“数据多跑路,群众少跑腿”的直接支撑,同时也是推进数字政府建设,实现治理体系和治理能力现代化的动力因素。国内已经出台的政务数据共享“立法”文本为今后将要进行政务数据共享“立法”的省市提供了高价值蓝本,但其在框架建构和内容安排中也不免存在不足。建议围绕政务数据权属界定、部门协同、安全保障等焦点问题构建全面、专业、体系化的政务数据共享“立法”框架,同时以实现数据共享和数据保护的动态平衡为“立法”内容制定的指導方针。

关键词:数据权属;标准;合理使用;部门协同;数据安全

中图分类号:D927文献标志码:A文章编号:1672-9684(2023)02-0074-11

以迅猛之势发展的信息技术,为社会经济、服务等社会活动提供新的经营方式的同时,也为其注入了新的动力。互联网、云储存、人工智能等现代技术的普及与推广,使得社会记忆方式产生了变革性的更替,越来越多的“虚拟化操作”代替了传统纸质化等实物管理模式,成为当下社会各类活动高效运转的主要依托。虚拟空间与现实世界的交汇融合,将社会逐渐引向一个有着海量数据的新时代。随着数据存储量的爆炸式激增,其中的价值也愈来愈被社会各界发现和挖掘。总体来看,数据的社会价值并未统一,其所发生效用的领域也不尽相同。对各领域的有用数据进行汇集、整理,再将从数据中总结和挖掘的实践经验应用于相关领域,对有关领域技术的改善和技能的提高发挥着重要作用。具有公共管理职能的政务部门,在其职能行使中不断重复着产生数据和使用数据的微状态,政务数据①的高效利用,不仅是“数据多跑路,群众少跑腿”的直接支撑,同时也是推进数字政府建设,实现治理体系和治理能力现代化的动力因素。从某种意义上来说,对政务数据的整合、共享和利用等是数字政府建设的关键影响因素[1]。然而因传统相对封闭的工作机制等各方面因素的影响,各政务部门间数据共享现状并不乐观,甚至不排除存在部门间壁垒的可能。所谓“部门数据壁垒”,即将各自部门行使职能过程中产生的数据“据为己有”,在“本位主义”的不当引导下,使得本可以在政务部门间共享的数据成为一个个“数据烟囱”、一座座“数据孤岛”,造成“数据割据”和“业务隔离”的局面,进而影响政务部门间的业务协同,从而在一定程度上引发行政效率低下及群众抱怨不断的不良局面。为有效应对和解决政务数据共享中的“数据壁垒”“部门隔离”等阻碍因素,我国近年来从不同层面相继出台文件,鼓励政务部门间进行数据共享的探索②。

结合实践,多数省市出台地方规范,在鼓励政务数据共享的同时,充分保护数据安全,以求在法律的强制力下寻求数据共享与数据保护之间的平衡点。具体来说,政务数据只有在实现“为我所用”“为社会所用”时,才真正可被称为有价值的社会资源。换言之,如何在保证数据安全的前提下最大限度地挖掘数据价值,实现数据使用与数据保护间的平衡,是新时代无法避开的命题,也是政务数据共享立法所应重点关注的问题。但就国家层面而言,对政务数据共享领域的规范设计目前多是原则性及倡导性政策,缺乏涉及数据共享全过程的明确规则与高位阶立法[2],且普遍存在针对性不强、可操作性弱、缺乏系统性等不足[3]。本文围绕36个政务数据共享“立法”文本,意在通过对国内政务数据共享“立法”文本的探讨,研析国内已出台的政务数据共享立法中存在的不足,以期为今后政务数据共享“立法”提供有用的参考,助力国内政务数据治理,实现在政务数据产生与存储的基础上对政务数据的进一步挖掘和利用。

一、我国政务数据共享“立法”概况

在“北大法宝”、各政府网站搜寻各省市已经发布的政务数据共享类“立法”文件,筛选其中以调整政务数据共享活动为主的“立法”,截止2021年1月15日,共获取有用文件36个③。后文以此36个“立法”文件为讨论对象,分析总结国内各省市政务数据共享“立法”文本的体系架构和内容安排,试图从中总结有用经验,为后期相关立法工作提供参考。

(一)体系架构

为清晰呈现各省市政务数据共享“立法”文本体系架构的典型特点,笔者从发布时间、主题设计、框架结构及效力位阶等方面对36个政务数据共享“立法”文本进行了分析,以求在体系特点中把握“立法”文本的价值追求。

1.发布时间。第一,以2016年9月5日国务院发布的《政务信息资源共享管理暂行办法》为时间中轴,研究对象中在国务院文本之前已经出台政务数据共享类“立法”文件的省市有9家,分布于上海市、福建省、浙江省、河北省、山东省和湖北省④,其中东部地区占88.89%。2016年9月5日之后颁布政务数据共享类“立法”文件共26家,分布于陕西省、安徽省、广东省、贵州省、江苏省、江西省、辽宁省、河北省、湖北省、湖南省、河南省、广西壮族自治区、内蒙古自治区、西藏自治区和宁夏回族自治区⑤,其中以中西部地区为主。第二,在中国信息技术高速发展的2010—2020年间,各省市的政务数据共享类“立法”文件纷纷登台。在36个研究对象中,政务数据共享“立法”在2018年达到峰值,同时期不同省市共出台9个政务数据共享“立法”文本⑥。

2.主题设计。36个政务数据共享“立法”文本,存在单纯规范共享行为,以及糅合规范共享与开放等两种模式。换言之,从已经颁行的政务数据共享“立法”文本来看,其主题并非单一关于政务数据共享活动,存在同时对政务数据开放活动进行调整的情形⑦。拉萨市、西安市虽然在“立法”文件的命名中仅提及政务数据共享,但在文本具体内容设计上均单设章节以调整政务数据开放行为。此外,另有8个省市在规范政务数据共享活动的同时,也对政务数据开放进行调整,但其在“立法”文件的名称中对政务数据的开放和共享均有体现⑧。此外,剩余的26个省市则在“立法”内容上仅对政务数据共享活动作出规制,与其“立法”名称保持一致⑨。

3.框架结构。研究文本的制度框架总体上围绕总则、共享平台、数据目录、数据采集、数据共享与使用、安全管理、监督保障、法律责任和附则等九个方面进行设计。在36个研究对象中,19个地区的政务数据共享“立法”均涉及了平台建设、目录编制、数据采集、共享应用、安全管理、监督保障和法律责任等政务数据管理全过程。此外,虽然各政务数据共享“立法”文本中对各个过程有不同程度的涉及,但其在框架安排上并未统一。就相同的调整模块而言,或单独设置章节,或与其他问题做合并处理。如《辽宁省政务数据资源共享管理办法》和《沈阳市政务数據资源共享开放条例》,虽然对“安全管理”和“监督保障”均作出了规定,但前者以单设章节的形式分别在“立法”文本中呈现两块内容,而后者以合并处理的方式,将“安全管理”和“监督保障”置于同一章节。

在章节设定上,除《辽宁省政务数据资源共享管理办法》《河北省政务信息资源共享管理规定》未对“立法”文本进行章节划分外,其余34个省市的政务数据共享“立法”均以分章形式呈现,文本章节数量在5~11章之间浮动。其中38.24%的文本为7章,6章占26.47%,8章和9章分别对应11.76%和8.82%,设置5章、10章和11章的分别占8.82%、2.94%和2.94%。在条文数量上⑩根据36个“立法”文件的条文数给定“21~30条”“31~40条”“41~50条”“51~60条”四个区间。区间“21~30条”的省市“立法”最多,共17个;其次为区间“31~40条”的12个;“41~50条”“51~60条”两个区间分别有6个、1个省市“立法”与之对应。

4.效力位阶。政务数据共享“立法”文件效力位阶不尽相同,分见于地方性法规、政府规章、规范性文件三种形式。36个研究对象中,贵阳市(11)、沈阳市以地方性法规形式,出台政务数据共享条例;广州市、贵阳市(12)、辽宁省、河北省(13)和宁夏回族自治区等5地以政府规章的形式颁布当地的政务数据共享“立法”文件;除此6地的7个“立法”文件外,其余包括《政务信息资源共享管理暂行办法》在内的29个“立法”文本均以规范性文件的形式发布。

值得一提的是,从各省市对共享对象和共享主体的称呼来看,共享对象主要存在“数据”“信息”两种情况;共享主体主要涉及“政府”“政务”“城市”三种差异。其中,“立法”文本中以“政务信息”为指称的地区最多,共19个;以“政务数据”为指称的地区有13个;贵州省的3个文件以“政府数据”命名,银川市则以“城市数据”为名称。

此外,各省市政务数据共享工作的统筹管理部门在设置上也存在差异。国务院发布的《政务信息资源共享管理暂行办法》和湖北省、西安市、合肥市、拉萨市、银川市、石家庄市等6个省市的8个政务数据共享文本中设立专门的机构以统管政务数据共享等相关工作。此外,广东省、贵阳市、黔南州、宁夏回族自治区、武汉市等5个省市的6个“立法”对相关工作的统筹管理部门做模糊处理,以“政务数据主管部门”为统称。其余22个“立法”均依托原有机构对政务数据共享活动进行管理。

(二)内容安排

以归纳和概括各省市政务数据共享活动的价值走向为出发点,笔者围绕数据共享活动的三大关键问题,即数据权益、数据质量和数据安全等对36个省市政务数据共享文件作出分析和总结。

1.权益维度。第一,政务数据的权属问题。在36个研究对象中,西安市、石家庄市、拉萨市、贵阳市(14)、黔南州、广东省等6个省市在其政务数据共享“立法”文本中对政务数据的权属问题作出回应,从所有权、采集权、管理权、使用权和收益权等五个方面规定了政务数据的权项权属。其中,西安市、石家庄市对政务数据所关涉的上述五种权项均作出了规定,指明政务数据的所有权归于国家,属于国有资产管理范畴;政务部门享有采集政务数据的权利;管理权由市政府授权大数据管理机构行使;除使用权和收益权由政务部门享有外,“立法”规定经过大数据管理机构的授权,有关单位和企业也可以拥有政务数据的使用权和再利用收益权。拉萨市和广东省则仅在“立法”文本中指明了政务数据的所有权归属问题,但与拉萨市规定政务数据所有权归国家不同,广东省规定政务数据的所有权由政府享有。贵阳市和黔南州在“立法”文本中避开了政务数据的所有权归属问题,仅规定行政机关对其依法采集的数据享有管理权和使用权。第二,行政相对人的权益保护。36个政务数据共享“立法”文本中,仅有《拉萨市政务数据资源共享管理暂行办法》提到行政相对人权益保护问题,要求在充分尊重行政相对人意愿基础上,方可使用其敏感数据。

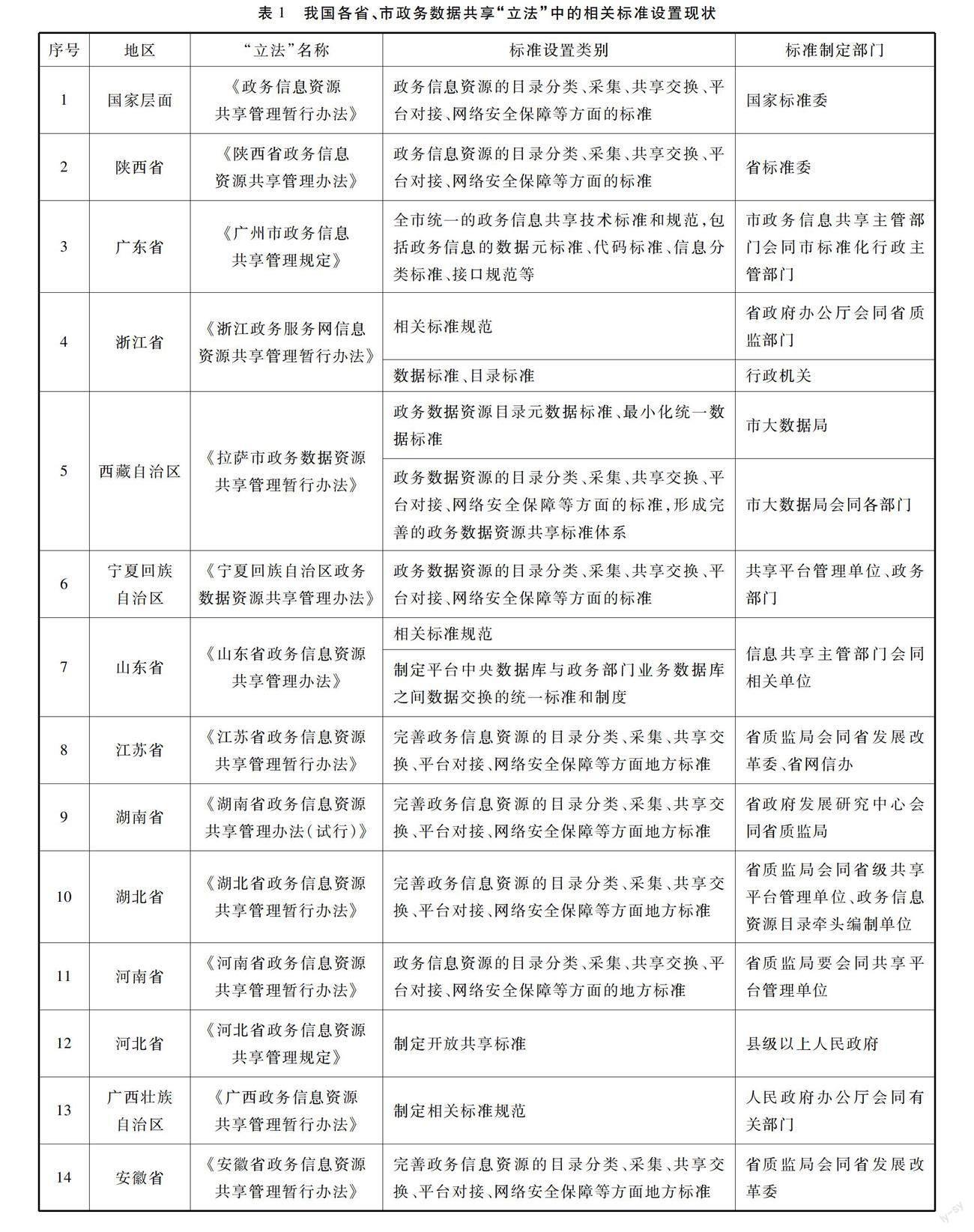

2.质量维度。第一,标准设置。36个研究对象中,包括《政务信息资源共享管理暂行办法》在内的14个不同地区的政务数据共享“立法”文件关涉标准制定问题,但其在标准设置类别、标准制定部门等方面存在差异(具体见表1)。第二,“立法”文件中的激励机制。在36个研究对象中,《河北省政务信息资源共享管理规定》《福建省政务信息网信息共享管理办法(试行)》以及贵州省的两个政务数据共享“立法”文本对激励机制作出了规定,以鼓励政务部门积极促进政务数据共享工作的开展与行进。《贵阳市政府数据共享开放条例》中规定鼓励行政机关先试先行,在政务数据共享活动中探索创新,并设置了表彰和奖励制度。《黔南州政府数据共享开放管理办法(试行)》同样作出对在政务数据共享工作中有突出贡献的单位和个人给予表彰或奖励的规定。第三,对共享工作进行评估的制度设计。除国务院发布的《政务信息资源共享管理暂行办法》中明确规定了对政务数据共享工作进行评估、编制共享工作评价办法外,陕西省、西安市、上海市、广州市、黔南州、贵阳市(15)、杭州市、浙江省、南昌市、拉萨市、辽宁省、沈阳市、银川市、江苏省、湖南省、湖北省、安徽省、内蒙古自治区等19个省市也在“立法”文本中不同程度地作出对政务数据共享工作评估的规定。14个“立法”文件中绝大多数同时要求将评估报告向社会公开,并公布改进意见。

3.安全维度。第一,罚则设计。在36个“立法”文件中,《浙江政务服务网信息资源共享管理暂行办法》和《杭州市政务数据资源共享管理暂行办法》未体现对政务数据共享过程中可能出现的违规、违法等行为的处理及法律责任承担等的制度规定,除其之外包括国务院发布的《政务信息资源共享管理暂行办法》在内的34个政务数据共享“立法”文件均对相关不合规不合法行为的法律责任承担问题作出回应。依据此34个“立法”文件法律责任所处章节的不同设计,本文将“罚则设计”模块具体为“单设法律责任章节”“未设法律责任章节”两类进行区分。同时,根据承担的法律责任性质不同,结合“立法”文件整体安排,又分为“行政责任”“其他法律责任”两类。西安市、广州市、贵阳市、黔南州和沈阳市等地的政务数据共享“立法”文件中单独设置法律责任一章,占设计罚则“立法”文本的17.71%。在所承担的法律责任性质方面,34个“立法”文本主要存在“行政责任”和“行政责任之外的其他法律责任”两种,其中,对两类责任均有规定的“立法”文本共14个,占设计罚则“立法”文本的41.18%;仅规定行政责任的“立法”文本共19个,占设计罚则“立法”文本的55.88%。此外,《贵阳市政府数据共享开放实施办法(2019年修改)》仅提及行政责任之外的法律责任承担问题,并未对行政责任作出规定,占设计罚则“立法”文本的2.94%。第二,对政务数据共享进行风险评估的制度设计。36个“立法”文件中,国务院、陕西省、浙江省、辽宁省等发布的共计6个文本设置了政务数据共享风险评估机制,提到推进对政务数据共享的风险评估和安全审查,占本文所研究的政务数据共享“立法”文件总数的16.67%。其设计目的在于及时发现政务数据共享过程中的问题与风险,并作出相应的补救和改进措施,在数据共享中形成良性循环,为社会发展谋取最大利益。

二、政务数据共享立法中的焦点问题

从各省市“立法”文件中对政务数据共享的定义来看,政务数据共享活动广义上可概括为两类:一类即政务部门在履行其职责时需要用到其他政务部门的数据;另一类即政务部门将其履行职责过程中制作或者获取的数据提供给其他政务部门使用。概言之,“拿”与“给”共同构成了对政务数据的共享行为。进一步而言,推动政务数据在政务部门间畅通共用是“数字中国”“数字政府”建设的重要举措,政务数据共享立法更是从制度层面为政务部门间的数据共用提供法律保障。但从上文对已有“立法”文本的分析,同时结合现有理论研究和政务数据共享实践不难发现,政务数据共享中普遍存在政务数据权属不清、政务部门协同不力等问题,其中任何一类问题的存在都会在一定程度上干扰政务数据共享活动的有效开展,引发相关部门对数据安全的担忧,从而埋下政务数据共享活动的隐患。

(一)政务数据的权属界定

明确政务数据归属是实现政务数据高效共享的前提,但就政务数据的权属而言,立法领域和理论界目前均尚未形成统一观点。一方面,政务数据权属问题在不同地域的“立法”文件中反应不同。上文提到的36个“立法”文本中,6个文本对政务数据的权属、权项问题作出回应,具体可分为两类:一类明确规定政务数据的所有权归国家;另一类则认为政务数据所有权归辖区内政府所有。值得一提的是,2020年8月发布的《深圳经济特区数据条例(征求意见稿)》对政务数据的权属问题也作出回应,并引起广泛讨论。其在规定政务数据归国家所有的同时,确定政务数据新型国有资产的属性,并在条例中指明深圳市政府代为行使区域内公共数据的数据权。此外,理论界对政务数据的权利归属莫衷一是,以归国家所有、地方政府所有、个人所有三种观点最为常见。程啸、张鹏、蒋余浩等学者认为政务数据的所有权应归国家[4-6],由全民享有;李海敏同意政务数据具有国有财产的特性,应划入国有资产范畴的观点,但出于便利地方政府开展数据共享工作和提高其积极性的考量,认为将地方政务数据的所有权归政府更加适宜[7];王勇旗则从数据的人格特点出发,指出为保护个人数据安全和隐私,同时出于私法自治的考虑,根据数据的不同特性,应分别设计所有权归属情形。涉及个人数据的即使其后归于政务数据范畴,所有权也应归原个人所有,而不涉及个人数据又具有社会利益的部分归管理者所有[8]。

由于在数据采集、汇集和应用各个阶段关涉多方主体多个步骤,如果在数据权属不清状态下对数据的利用显然不利于数据生态环境的健康有序发展[5]。海量数据是伴随着信息技术的发展而产生和壮大的,大数据时代更是在不断变换更新的技术革命中到来的,数据所特有的时代特征使其尚缺乏顶层设计的规制不足为奇,更不用说法律本身的滞后性也决定了其无法立即完备地对数据问题作出回应。缺乏法律规范是政务数据权属界定困难的原因之一,但除此之外,政务数据的公益性价值与数据中所涉及的个人隐私与安全间的冲突[9],也是政务数据确权所面临的难题。政务数据是政务部门在履行职责过程中所产生和获取的一系列具有信息价值的资源,其中不乏行政相对人的个人信息,不可避免会涉及到行政相对人的个人敏感信息。若将政务数据简单地归于国家或者说公权力所有,是否存在违背个人意愿的嫌疑?是否存在侵扰个人隐私的隐患?在政务数据确权中应综合考量意思自治与公益实现间的关系问题。相反,若充分尊重行政相对人的意愿表达,如王勇旗所提,将政务数据中涉及个人权益的部分归于个人所有,公权力不享有其所有权。此种情况下,在追求社会利益时,公权力对政务数据的使用势必会受到限制,但使用的程度与限制的边界如何界定,由谁界定又是一大难题[10]。造成政务数据权属界定困难的因素是多方面的,在明确政务数据权属时应综合考察各方面影响因素,以有效化解政务数据权属不明的困境。

政务数据确权的过程即是多个利益主体间权利博弈的过程,政务数据的应用是其发挥经济价值与社会价值的过程。一般认为共享行为系政务数据在政务部门内部间的流转与应用,相对政务数据开放,政务数据共享涉及的权益相对简单。但对政务数据的权属界定不仅应考虑政务数据的共享活动,更应兼顾政务数据的开放,保持权属一致。笔者认为,首先,政务数据中关涉个人信息和隐私的部分,或可参照欧盟《一般数据保护条例》(GDPR)中的规定,其权利处置应归属个人,以保证行政相对人对其个人信息和隐私的支配与保护,同时一定程度上可避免数据归国家或全民所有后引发公地悲剧。但出于社会发展和公共利益的需要,考虑在数据应用中引入合理使用和法定许可制度,设定在对数据进行脱密处理后无需授权即可使用个人信息的情形,最大程度消除因个人对其信息的控制而阻碍社会公益发展的不利因素,有效规避反公地悲剧的发生。同时,考虑到数据在其生命全周期中脫离数据主体经过流转应用不断增值的现实情况,在政务数据之上设置采集权、管理权、使用权和收益权,以肯定公权力在数据应用中所创造的再生价值。其次,政务部门在行使职责过程中产生的不涉及行政相对人信息及隐私的数据,其所有权归国家所有,由辖区政府代为行使。此举在便利政务部门职能行使的同时,还可提高工作效率,有效实现“数据多跑路,群众少跑腿”的价值追求。

(二)政务部门间的业务协同

实现政务部门间数据的流通与共享,关键在于各部门相互间的业务配合与协作办公。纵观我国各政务部门,多根据职能分工形成相对独立的办公习惯,越来越朝着更加专业化的方向发展[1]。随着条块分割式办公模式的出现,政务部门内部逐渐形成一套高度适用的“标准”,又反向推动政务部门内部的“绝对统一”与对外的“高度独立”,从而弱化了其对其他部门协同办公的需求,成为部门间“业务隔离”局面出现的原因之一。除此之外,数据应用是信息化发展的特有产物,但与信息时代开放、包容等氛围不同,部分政务部门仍停留在传统的业务办理观念中,秉持求稳与不出错的谨慎态度,同时在问责机制的监督下,出于对数据共享中的安全、质量等问题的顾虑,甚至抱着不共享就不会出现问题的消极态度拒绝参与到政务数据共享的时代要求中,进一步加剧了部门间的“业务隔离”,一定程度上造成“数据烟囱”“数据孤岛”等不合理现象屡禁不止。另一方面,数据基数大、更新快、价值分散等特点决定了其只有在高密度汇聚之下才可能发挥资源性价值。申言之,占据数据总量一半以上的政务数据[11]要发挥其应用价值,关键在于实现其在政务部门间的流通共享。此外,正如锁利铭所述“数据之所以需要共享,其根本原因在于行政系统的碎片化导致的部门信息不对称,进而带来数据获取、掌握和分析能力的分散,不能有效实现数据驱动的价值,也不利于行政效率的提升”[12]。

对于政务部门间数据应用过程中业务不协同现状的原因与解决路径,理论界较多学者对其进行了深入研究和讨论,已较为成熟。领域内学者分别从服务理念、权责不清、技术限制等方面指出政务部门共享协同难的原因,建议从顶层设计、政策激励等方面鼓励和促进政务部门协同应用其在履行职责过程中产生和获取的数据[1,13-15]。从现有的理论研究成果来看,有效解决“业务割据”问题,促进政务部门间的业务协同,除了从理念、技术等层面进行改善,更需要顶层设计的支持与推动。笔者看来,各省市应适时抓住政务数据共享“立法”的契机,一方面,在立法文本中引入对共享活动的激励机制,可以借鉴贵阳市做法,对在政务数据共享中有突出贡献的单位和个人进行表彰或者奖励,以调动各部门各单位的共享积极性、培养其共享意愿,从而从立法高度给予共享动力,调动各部门共享数据的热情,逐步消除部门壁垒;另一方面,在“立法”文件中构建完备的权责体系,明确政务部门参与数据共享的义务及消极共享的责任,以促使政务部门履行职能的观念从传统的权利本位向责任本位转变,从而从法律层面为其设定数据共享的职能责任,监督其与其他部门协同高效参与数据共享活动。

(三)政务数据共享的安全保障

政务数据的共享流通是大数据时代推动政府治理体系和治理能力现代化的关键环节,实现政务数据在政务部门间的“聚”“通”“用”,在提高行政效率的同时,还可以最大程度地便民利企,方便社会公众。但在有效推进政务数据共享的同时,也应时刻关注政务数据共享过程中的安全问题,提防共享活动中可能出现的影响数据安全和共享安全的情形。抛开数据自身价值,其社会效用更多体现在使用价值之中,时间地点的更换、使用方式、使用内容的改变都可以使数据的使用价值发生变化。换言之,政务数据的价值并非一成不变,政务部门使用时间、使用方式的改变既可能使本无价值的数据变为珍宝,也可能使之前发挥巨大效用的数据成为一堆毫无用处的数字符号。保证数据的真实、准确是数据应用的前提,但与数据来源的广泛性与数据追溯的繁琐性相伴而来的是参差不齐的数据质量,如何在海量数据中抓取真实可靠的数据、保障数据应用安全是数据共享必须面对的重要问题。此外,网络的宜进入等特点使得数据泄漏、丢失、被篡改等事件时有发生,如何兼顾政务数据安全防范与数据生态环境转变速率之间的关系也是政务数据共享中不应忽视的焦点[16]。另外,在数据使用过程中,若政务部门未按照事先约定方式合理使用数据,对数据的不合理使用致使出现侵害行政相对人或者其他主体权利等情形也是维护数据安全需要考虑的问题,在此基础上引发的对数据使用边界的思考,构成数据安全的重要一环。可见,对数据安全的追求与维护,一方面,应综合事前预防、事中管理和事后治理,顾及到数据生命的全周期。另一方面,数据共享的开放式状态与数据保护的闭合要求间的矛盾是数据共享无法绕过的问题。实现数据红利与数据安全之间的平衡,避免出现公地悲剧的同时也要有效预防反公地悲剧的出现,这也是保障政务数据共享安全的时代需求。

具体来说,有效保障政务数据共享的安全不仅需要引起政务部门对数据共享的足够重视,转变其履行职能的传统理念和方式,更应通过一定的制度安排,使得政务部门在数据共享中实现对数据安全的主动保护、积极保护、严格保护等。就数据安全而言,应在立法文本中明确数据标准,按照国家标准或行业标准统一数据格式,解决数据流通不畅的现状。另外,还应通过监督管理和法律责任提高政务部门对数据安全的重视程度,从罚则上督促其在数据共享中积极履行相关职能。为实现共享安全,需要设立专门的机构和人员管理数据共享全过程,保证管理部门的专业性。同时,考虑到数据共享目标和价值的实现与参与人员具有较高关联性[17],故建议在专业性的基础上进一步优化政务数据共享参与人员的结构,以提高数据共享效率。此外,还应引入评估机制定期对数据内容和共享活动进行风险评估,强化政务部门的责任意识,以有序实现和维护政务数据共享全过程的安全。

政务数据立法过程中除了上述提到的权属界定、部门协同、安全保障等难题外,还有诸如数据采集、平台建设、资金支持等诸多问题需要考量,数据共享“立法”宜贯穿数据应用的全过程,以更好发挥规范数据共享活动的法治作用。

三、政务数据共享的立法进路

政务数据共享立法是对大数据时代的回应,更是进行数字化治理的必然要求。其既能够指引政务部门实现对数据的高效应用、督促相关部门转变服务方式、提高行政效率,又可在一定程度上缓解因法律滞后带来的顶层设计缺位、政务部門无法可依不敢共享不愿共享的尴尬局面。但如何有效利用政务数据共享“立法”实现既定目的和发挥其应有的社会价值是政务数据共享“立法”过程中必须考虑的问题。通过上文分析,结合已有相关法律文本的“立法”经验,笔者从体系架构和内容安排两个层面概括政务数据共享“立法”的建构路径,以期为之后的政务数据共享“立法”活动提供有用参考。

(一)构建全面、专业、体系化的政务数据共享“立法”框架

就立法文本而言,一套合理的框架结构不可或缺。申言之,如果立法内容关涉具体问题的调治和相关举措的实施,那么立法文本的框架结构则是保证立法实践有效进行的关键要素。一方面,立法框架直接关系相关问题的解决效率及成效,在对象约束和举措提出方面起着地基搭建的重要作用;另一方面,合理的框架结构是立法文本规范化、完备性的试金石,只有建立完善的立法框架,才能够在某种程度上较为全面地顾及希图调治领域的各种问题。但完善的立法框架并不意味“一箩筐”式不加思索的囊括所有问题,其一定是全面性、专业性及体系性的体现。就政务数据共享“立法”而言,高效有力的共享活动的开展前提在于“立法”框架的完善,即需设立全面、专业、体系化的政务数据共享“立法”框架。

首先,立法框架应涉及平台建设、目录编制、数据采集、共享应用、安全管理、监督保障和法律责任等全过程。具体而言,包括政务数据在内的数据共享活动不仅在于数据应用等核心环节,数据共享的发生场所、可共享数据的统计收集、以及共享过程中的安全问题等均是数据共享能够顺利开展和有效进行的关键。为此,政务数据共享“立法”应从场所搭建、可共享数据汇编、数据获取、共享活动开展、数据安全、共享活动监督和对未能合理合法进行数据共享的部门及个人的责任设置等全过程出发,设立一套囊括数据共享各个环节的全方面框架。申言之,即政务数据共享“立法”宜分别从技术支撑、数据获取和数据应用等方面对数据共享活动作出引导和规制,明晰数据共享中的技术等实际操作问题。在数据安全和共享行为的安全性方面,通过安全管理和监督保障规则的设置,囊括数据共享事前、事中、事后全过程,以保证数据共享活动的安全高效。同时明确法律责任,强调违反数据共享规范的法律后果,以发挥一定的震慑作用。另外,随着数字时代的到来和信息技术的迅猛发展,包括数据共享在内的各类信息活动对专业性人才的需求不断增长。在数据共享活动管理方面设立數据应用管理的专门机构和配备专门人员,并于立法中体现。在便于数据应用活动开展的同时,也可培养数据应用专业人员以提高数据应用队伍的专业性,还可将权责落实到具体部门具体人员,从而使高效监督数据应用工作成为可能。

其次,政务数据开放与政务数据共享虽同属数据应用活动,但其本质存在差异,政务数据共享“立法”宜聚焦于数据共享活动本身。如前文所述,政务数据开放是政务部门与社会公众之间的活动往来,即将可以向社会公开的政务数据面向社会公众予以公开,以便利社会公众相关活动的开展和进行。而政务数据共享仅是在不同政务部门之间展开的数据应用活动,其旨在便利不同部门间工作的开展,在减轻相对人提供相关信息的宿累的同时,也可打通不同部门间的壁垒阻隔,实现行政效率的再一次提高。现在我们正处于数据价值释放的初始阶段,有关数据应用活动的开展仍未成熟,尚在摸着石头过河。如何最大程度发挥数据要素在市场中的核心价值和关键竞争力,仍需不断摸索。而相较于政务数据开放,一方面,政务数据共享所涉及的参与主体及来往关系较为明晰,具有更强的可操作性。此外,政务数据共享绝大多数情况下在政务部门内部开展,在国家公权力的约束下能够较为顺利地进行;另一方面,虽然政务数据开放和共享的客体均为政务数据,但其因“开放”和“共享”的行为性质不同而存在本质差异,即因其相对主体的不同决定了其活动内容和性质等方面的不同,进而所涉及的数据应用环节及规制手段也不尽相同。故笔者认为,不宜将政务数据共享和开放放置于同一“立法”文本中进行规制,政务数据共享“立法”宜选择“共享”单一主题,避免同时调整开放共享活动。

最后,“立法”文本中表述“政务数据”较“政府”与“信息”间的组合更为适宜。通过对36个“立法”文本的梳理和分析可知,各省市在已经出台的关于政务数据共享“立法”文本中,对共享对象和共享主体的称呼存在一定差异。共享对象存在“数据”“信息”两种称呼;共享主体主要涉及“政府”“政务”“城市”三种类别。其中,“立法”文本中以“政务信息”为指称的地区最多,共19个;以“政务数据”为指称的地区有13个。在笔者看来,一方面,就“信息”和“数据”而言,两者并非完全等同的关系。具体而言,信息指向社会生活中能够为人类客观感知的一切内容,其中较少融入人类的干预痕迹。而数据与此不同,虽与信息一样同属于人类可感知的社会内容范畴,但数据是经过人类行为的二次整理而蕴含强烈人类“过问”痕迹的信息。换言之,数据包含于信息,其外延较信息而言相对较小。另外,“信息”多指对元数据进行处理与筛选后有选择地保留的具有一定主观色彩的实用性数据。但数据共享更强调对元数据或对元数据作出技术处理(如非结构性数据向结构性数据转化)后的应用。故笔者认为,在政务数据共享“立法”中以“数据”一词作为调整客体的称谓要比“信息”一词更为适宜。另一方面,“政府”“政务”和“城市”三类称呼中,笔者以为“政务”更为合适。原因在于,“政府”一词有将数据来源仅仅限于政府部门,而把法律法规授权具有管理公共事务职能的事业单位和社会组织排除在外的嫌疑,不符合我国具有公共服务职能部门安排的现状。换言之,“政务”一词相较于“政府”一词,其所能概括的享有公共事务职能的部门及可囊括的有关数据更为广泛和全面,在一定程度上更为适应信息时代对数据广泛共享的要求。而“城市”一词若应用于非自治区、直辖市的常规省市则略显无力,在地域范围适用上易造成语义上的误会。

(二)以实现数据共享和数据保护的动态平衡为“立法”内容制定的指导方针

数字时代,在包括政务数据共享在内的数据共享活动中,既要充分激发相关主体参与数据共享的积极性,以最大程度释放数据的市场价值,彰显数据要素在信息社会的特有内涵,又要兼顾数据安全,做好数据保护相关工作。只有关注数据保护在数据共享中的基础性地位,才能更好地开展数据共享活动,而数据共享的纵深发展也需要高水平数据保护的保驾护航。正如陈兵所言,数据保护是推进高质量数据共享的前提,而数据共享又反过来激励着高水平的数据保护,数据共享与数据保护同步同频,唇齿相依[18]。政务数据共享“立法”的内容设计,应以实现数据共享和数据保护的动态平衡为指导方针,坚持实现并维持数据共享与数据保护间的平衡、规范数据使用以保证数据安全。通过对各省市已经出台的36个政务数据共享“立法”内容的分析和研探,笔者认为,在政务数据共享“立法”内容设置上应坚持数据共享与保护并行的原则,以发挥公权力在数据应用活动中的监督和管理职责,同时采取激励措施鼓励各相关部门积极主动参与数据应用活动,具体而言,围绕政务数据共享“立法”中的三大实质性问题,即数据权属、相关部门业务协同及数据安全等展开,实现数据共享和数据保护动态平衡是其根本性指导原则。

首先,就政务数据归属而言,因其中数据来源并不单一,因此在权利归属的讨论上也应避免陷入一元论困境之中。申言之,在政务数据共享活动的具体实践中,不仅涉及公权力主体的职能和职责,同时也会触及私主体的私权利享有和利益回馈问题。如前文所述,能够为政务部门加以利用的数据部分来自于相对人信息的提供,其中不可避免存在私主体的相关权益。而私主体相关信息经过政务部门的二次利用得以在原始价值之上衍生再生价值,故而在政务数据权利归属问题上我们应以类型化思维为指导,对不同场景不同情景下的政务数据归属予以区分,在适应信息社会发展需求的前提下,最大程度化解政务数据归属中私主体与公权力之间的阻隔。在笔者看来,相关“立法”文本中宜对数据权益作出规定,以回应政务部门及社会公众的疑虑。但囿于政务数据所有权归属尚具争议,可暂遵循责任规则在立法文本中赋予相关政务部门采集权、管理权与使用权,助力政务數据共享活动的高效进行。其次,在政务部门业务协同问题上,既要鼓励数据共享,又应强调数据保护。一方面,通过采取激励措施鼓励相关部门积极主动参与数据共享活动,以激励机制激发政务部门加入数据共享的热情,增加其开展数据共享的意愿。换言之,从数据共享活动性质来看,其本身是在相关部门共同参与的前提下开展和进行的,随着政务部门数据共享积极性的提高,能够在一定程度上带动业务联动的相关部门共同参与到数据共享活动中来,从而进一步扩大数据共享的范围,最终实现各个部门间的互联互通;另一方面,充分发挥公权力在数据应用活动中的监督和管理职责,设立严格可行的权责体系,在授予相关部门行使公共职能的同时,督导其参与到数据共享活动中,以公权力的绝对要求从外部对有关部门施予压力,将其纳入到数据共享的权责体系之中。同时,借鉴《深圳经济特区数据条例(征求意见稿)》中“法律责任”这一章的规定引入容错机制(16),规定政务部门按照规定进行政务数据共享活动,在已经履行相应职责的情况下,不承担或免予承担因共享的数据质量等问题产生的相应责任,以鼓励政务部门在法律限度内大胆、积极地开展政务数据共享活动。最后,政务数据高效共享的前提是建立一套有效可行的数据安全保障机制。在对已有的36个省市出台的政务数据共享有关“立法”内容分析的基础上,笔者认为,政务数据共享安全的保障机制可以分别从以下几个方面予以保障:其一,鉴于数据形式的多样复杂及数据共享活动的统一性等要求,在立法中应明确两类标准:一是可供共享的数据标准,原因在于只有各部门提供的可供共享的数据基于同一标准收集和呈现,才能够满足数据在各部门间无阻碍流动和利用的要求;二是共享数据的标准,此类标准旨在规范共享活动,以明确符合数据共享的情形,利于政务部门开展数据共享活动。其二,在数据保护及数据共享过程中的安全维护问题上可以考虑引入评估机制,对政务部门数据共享活动实践进行评估,既可以培养其共享意愿、提高其共享能力,促使其关注和重视数据安全问题,也能够在一定程度上对其参与共享活动起到一定的推动作用。

四、结语

政务数据共享立法既可指引政务部门对数据的高效应用、转变其服务方式、提高行政效率,又可在一定程度上缓解因数据共享领域顶层设计缺位而造成的政务部门无法可依、不敢共享、不愿共享的尴尬局面。国内已有的政务数据共享“立法”文本中的制度安排及创新,对政务数据权属界定、部门协同、安全保障等焦点问题的解决提供了一定的指引,为今后将要进行政务数据共享“立法”的省市提供了高价值蓝本。进一步而言,信息技术时代,我们在看到纷繁复杂的数据在应用中所产生的各种问题的同时,更应看到其背后所暗含的时代力量,在立法活动中既要遵循维护社会安全的要义,也要契合时代特征抓住历史机遇推进社会发展,于法律文本之中实现数据红利与数据安全之间的平衡。

[责任编辑:张思军]

注释:

① 根据各地区出台的立法文本,对“政务数据”的称呼因地区不同而存在差异,本文除对此问题的详述部分外,其余均统称“政务数据”。

② 如2016年3月,政府工作报告中提到:“大力推进‘互联网+政务服务,实现部门间数据共享,让居民和企业少跑腿、好办事、不添堵”;《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案》中提到:“加强政务信息资源跨部门、跨层级胡同和协同共享,发挥信息共享支撑多部门协同服务的作用”;2016年5月,全国推进简政放权放管结合优化服务改革电视电话会议中提到:“打通数据壁垒,拆除‘隔离墙,实现各部门、各层级数据信息互联互通、充分共享,最大程度地便民利民”;2016年9月国务院常务会议上提到:“变‘群众跑腿为‘信息跑路”;《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》中提到:“推动服务事项跨地区远程办理、跨层级联动办理、跨部门协同办理。推进政务信息共享”;2017年3月,政府工作报告中提到:“加快国务院部门和地方政府信息系统互联互通”;2016年9月,国务院办公厅印发《政务信息资源共享管理暂行办法》,意在从制度层面推进政务数据共享。

③ 因本文主要研究和分析政务数据共享立法中的问题,故将研究对象限缩在“政务数据共享立法”领域,或有“政务数据资源管理”等立法文件中涉及政务数据共享问题,但因不是专门的政务数据共享类立法,所以未在研究之列。

④ 具体即《上海市政务数据资源共享管理办法》《福建省政务信息网信息共享管理办法(试行)》《福建省政务信息共享管理办法》《厦门市政务信息资源共享管理暂行办法》《杭州市政务数据资源共享管理暂行办法》《浙江政务服务网信息资源共享管理暂行办法》《河北省政务信息资源共享管理规定》《武汉市政务数据资源共享管理暂行办法》《山东省政务信息资源共享管理办法》。

⑤ 具体即《西安市政务数据资源共享管理办法》《陕西省政务信息资源共享管理办法》《安徽省政务信息资源共享管理暂行办法》《巢湖市政务数据资源共享开放管理暂行办法》《合肥市政务数据资源共享开放管理办法》《广东省政务数据资源共享管理办法(试行)》《广州市政务信息共享管理规定》《贵阳市政府数据共享开放实施办法(2019修改)》《贵阳市政府数据共享开放条例》《黔南州政府数据共享开放管理办法(试行)》《江苏省政务信息资源共享管理暂行办法》《吉安市政务数据共享管理暂行办法》《南昌市政务信息资源共享开放管理办法》《拉萨市政务数据资源共享管理暂行办法》《辽宁省政务信息资源共共享管理暂行办法》《辽宁省政务数据资源共享管理办法》《沈阳市政务数据资源共享开放条例》《内蒙古自治区政务信息资源共享管理暂行办法》《宁夏回族自治区政务数据资源共享管理办法》《银川市城市数据共享开放管理办法》《石家庄市政务数据资源共享管理规定》《湖北省政务信息资源共享管理暂行办法》《湖北省政务信息资源共享管理办法》《湖南省政务信息资源共享管理办法(试行)》《广西政务信息资源共享管理暂行办法》《河南省政务信息资源共享管理暂行办法》。

⑥ 具体即《西安市政务数据资源共享管理办法》《巢湖市政务数据资源共享开放管理暂行办法》《广东省政务数据资源共享管理办法(试行)》《吉安市政务数据共享管理暂行办法》《内蒙古自治区政务信息资源共享管理暂行办法》《宁夏回族自治区政务数据资源共享管理办法》《银川市城市数据共享开放管理办法》《湖北省政务信息资源共享管理办法》《河南省政务信息资源共享管理暂行办法》。

⑦ 从理论与立法实务来看,政务数据共享专指政务数据在政务部门内部的流动与共通性使用,而政务数据开放则指政务部门向自然人、法人和其他组织提供政务数据的行为。

⑧ 具体见沈阳市、银川市、合肥市、巢湖市、贵阳市、黔南州和南昌市的政务数据共享立法。

⑨ 具体见国务院、浙江省、广东省、广州市、杭州市、厦门市、福建省、上海市、陕西省、武汉市、石家庄市、辽宁省、吉安市和宁夏回族自治区的政务数据共享立法。

⑩ 《黔南州政府数据共享开放管理办法(试行)》仅对立法内容作出章節划分,并未标注条文序列,笔者根据条文内容标注为48条。

(11) 《贵阳市政府数据共享开放条例》。

(12) 《贵阳市政府数据共享开放实施办法(2019年修改)》。

(13) 《河北省政务信息资源共享管理规定》。

(14) 贵阳市《贵阳市政府数据共享开放条例》中对政务数据权属问题作出回应,其《贵阳市政府数据共享开放实施办法(2019修改)》未规定政务数据权属问题。

(15) 《贵阳市政府数据共享开放条例》。

(16) 《深圳经济特区数据条例(征求意见稿)》第100条。

参考文献:

[1] 袁刚,温圣军,赵晶晶,陈红.政务数据资源整合共享:需求、困境与关键进路[J].电子政务,2020(10):109-116.

[2] 周文泓,朱令俊.我国政府数据治理的发展进程研究与展望:基于国家层面的分析[J].图书馆学研究,2020(16):57-63.

[3] 谭必勇,刘芮.英国政府数据治理体系及其对我国的启示:走向“善治”[J].信息资源管理学报,2020(5):55-65.

[4] 程啸.区块链技术视野下的数据权属问题[J].现代法学,2020(2):121-132.

[5] 张鹏,蒋余浩.政务数据资产化管理的基础理论研究:资产属性、数据权属及定价方法[J].电子政务,2020(9):61-73.

[6] 蒋余浩.开放共享下的政务大数据管理机制创新[J].中国行政管理,2017(8):42-46.

[7] 李海敏.我国政府数据的法律属性与开放之道[J].行政法学研究,2020(6):144-160.

[8] 王勇旗.公共数据法律内涵及其规范应用路径[J].数字图书馆论坛,2019(8):31-39.

[9] 张亚楠.政府数据共享:内在要义、法治壁垒及其破解之道[J].理论探索,2019(5):20-26.

[10]王利明.数据共享与个人信息保护[J].现代法学,2019(1):45-57.

[11]李克强.深化简政放权放管结合优化服务 推进行政体制改革转职能提效能[N].人民日报,2016-05-23(2).

[12]锁利铭.府际数据共享的双重困境:生成逻辑与政策启示[J].探索,2020(5):126-140.

[13]曲延春.数字政府建设中信息孤岛的成因及其治理[J].山东师范大学学报(社会科学版),2020(2):125-132.

[14]王芳,储君,张琪敏,张亦琛,赵安.跨部门政府数据共享:问题、原因与对策[J].图书与情报,2017(5):54-62.

[15]左美云,王配配.数据共享视角下跨部门政府数据治理框架构建[J].图书情报工作,2020(2):116-123.

[16]周林兴,林腾虹.基于文件连续体理论的政务数据治理体系优化研究[J].电子政务,2021(4):114-124.

[17]肖炯恩,吴应良,左文明,杨帆妮.基于超效率DEA模型的跨源多维政务数据共享绩效评价研究[J].信息资源管理学报,2019(4):112-121.

[18]陈兵.竞争法治下平台数据共享的法理与实践——以开放平台协议及运行为考察对象[J].江海学刊,2020(1):152-161.

The Practice and Approach of Government Data Sharing Legislation

MI Jing

(School of Law,Zhengzhou University,Zhengzhou 450001 China)

Abstract:The fusion of virtual space and the real world gradually leads the society to a new era filled with massive data.The efficient use of government data is not only a direct support for “more data operation,less errands for the masses”,but also a driving factor for promoting the construction of a digital government and realizing the modernization of governance systems and governance capabilities.The “legislation” text of government data sharing that has been introduced in China provides a high-value blueprint for the provinces and cities that will carry out the “legislation” on government data sharing in the future,but it has deficiencies in the framework construction and content arrangement.The author suggests building a comprehensive and professional systematic “legislative” framework for government data sharing centering on issues such as the definition of government data ownership,departmental coordination and security guarantee and taking it as guidelines for the content of “legislation” to achieve a dynamic balance between data sharing and data protection.

Key words:data ownership;standards;fair use;departmental coordination;data security