译介与重铸:苏俄资源与创生期的中国左翼文论

——以1930年前后“托尔斯泰评论”热为考察视角

覃昌琦

长期以来,研究者对现代中苏文学译介的关联性研究多聚焦于苏联文艺政策的影响,①而对左翼文艺运动初期的托尔斯泰译介及其评价在中国的传播关注得并不够。1908—1911年,列宁、普列汉诺夫、高尔基、托洛茨基以及1924年后卢那察尔斯基等都对托尔斯泰进行了重新评价,②这一重评活动是俄苏工人运动及社会主义革命争取文艺战线话语权、领导权的重要标志性事件,也是马克思主义文论在苏俄列宁化的一个逻辑起点。

为何“托尔斯泰评价”问题在1928年到1933年前后成为中国文坛、翻译界热衷谈论和译介的对象?国内托尔斯泰百年诞辰纪念的背后指向了怎样的左翼文化实践内涵?中国左翼文学初期的理论探求经由“重估”托尔斯泰的思想训练而呈现了怎样的马克思主义文艺批评状貌呢?这些既是1928年“托尔斯泰热”在国内传播、发酵过程中难以绕开的关键问题,也是审视无产阶级文论中国化实践的重要观照视角。

一、 “托尔斯泰论”与俄苏无产阶级文艺理论——以《列夫·托尔斯泰是俄国革命的镜子》为中心

列夫·托尔斯泰是俄国伟大的现实主义作家,享有不可替代的世界性声誉。他出生于俄国图拉省亚斯纳亚·波良纳的世袭贵族家庭,但是他从小蔑视和批判贵族特权,他的女儿亚·托尔斯泰娅认为托尔斯泰“无疑从外祖父那里继承了真正的贵族精神和蔑视权贵的正当的自尊心,从母亲那里继承了艺术才华,讲故事的本领和丰富的想象力,虚怀若谷,藐视平庸的性格和温文尔雅的风度”。(11)托氏敢于向俄国沙皇发出反对的声音:“我个人对于现存的全部制度和当局持否定和批判的态度,并且敢于直率地提出这一点。”(托尔斯泰323)他创作的一系列批判俄国农奴制度的现实主义力作在19世纪产生了重要影响。罗曼·罗兰称托氏的作品秉持“人民的思想方式”,“比任何一部伟大的法国作品都更亲切”“对我来说是一种最可靠的指南”。(《托尔斯泰》43)

但是,在俄苏文论界,托尔斯泰的文学家声誉在其晚年发生了转折,并于托氏诞辰八十周年的1908年到其离家出走死于途中的1910年间产生了激烈的论争。1908年,柯罗连科在评论托氏的文章中就意识到这一时期俄国文坛对托尔斯泰评论的分歧性,

他[托尔斯泰]名字到处都在一定程度上推动着人们的思想和感情、智慧和良心,从普通的好奇心和助人为乐的同情开始,一直到宗教、道德和政治见解的剧烈冲突。

在我们的祖国,后者受到的推动尤其明显。这里,在这位复杂、非凡而伟大的人物周围,喧腾着一股各种思潮汇合成的真正的漩涡;发生激烈冲突的不仅是一些观点,而且还有各种激情。(200)

在俄国文化界,以1908年托尔斯泰诞辰八十周年为标识,围绕着托尔斯泰创作、思想、宗教观的评论发起了一场论争。马克思主义理论家、民主主义批评家、自由主义阵营之间展开了关于“重新估值”托尔斯泰的系列对话运动,“在斯托雷平反动时期的思想背景下,形成了壮阔的思想景观”。(邱运华52)民主主义者的“托论”在这一时期有一定的影响,如柯罗连科将充满思想矛盾的托尔斯泰概括为“扶过耕犁的天才艺术家”以及“穿过农夫粗布衣裳的俄罗斯伯爵”的双重形象,同时他又极力推崇托尔斯泰“人类爱”的宗教思想,认为托氏是“听过伟大的基督在沙漠的荒丘上说话”,因而他是可以“为人类指出新生活道路的思想家”。(205—211)民粹派米哈洛夫斯基写过《列夫·托尔斯泰的左右手》《再论托尔斯泰》等“托论”文章,在后一篇中他指出“托尔斯泰在描写《傻子伊凡》这篇神话故事上,毫无顾忌地把暴力的最极端表现,即异族侵略作为题材,并且还要使人相信:如果对这种可怕的恶行要是完全不抵抗的话,侵略应该是可以停止下来的。……托尔斯泰伯爵作为一个大文学家而且是正直的文学家,却不敢面对现实生活”。(米哈洛夫斯基141)在民主主义批评家内部,对托尔斯泰的评价也存在着类似的分歧。

从唯物史观的视角对托尔斯泰进行“重新估值”是这一时期俄国马克思主义批评家开始自觉探索的方向。1909年,高尔基在《俄国文学史》中较为客观、辩证地评述托尔斯泰:

托尔斯泰的创作之历史意义,今日已被评为整个十九世纪俄国社会一切经验之总结,他的作品将永世留存,……我们不应该固守托尔斯泰的结论、他的草率倾向的无抵抗主义的说教;我们知道,这种说教就其最后结论来说乃是极其反动的;我们知道,这种说教是可能有害的,甚至已经有了遗害——确实如此!(486—487)

高尔基的“托论”所采用的历史唯物论逐渐成为俄苏马克思主义文艺批评的基本方法。他在《俄国文学史》中的立场代表了此后一般文学史关于托尔斯泰的评论观点——即1880年前后的托尔斯泰“作家思想发生了激变”,在文学创作之外开始涉猎和写作了大量宗教、社会伦理方面的论文,宣扬“不以暴力抗恶”“道德的自我完善”和“人类爱”的“托尔斯泰主义”。于是“不仅艺术家托尔斯泰,而且思想家、说教者托尔斯泰也为西方读者所熟知”。(倪蕊琴,《前言》6)诸如美国左翼作家辛克莱在托尔斯泰百年诞辰纪念时给苏联的“托斯”通讯社写信中就表达了对托氏的相似观点,“托尔斯泰是属于有世界的伟大文豪之伟大的精神力的艺术家行列的人。虽然他有许多教理上的反动性,虚妄性,但他对于人类底赠与是大的”。(《莘克莱底信》48)

托尔斯泰后期的“思想激变”及“托尔斯泰主义”所造成的评价分歧是显见的。1908年前后,俄国马克思主义批评家内部就已经呈现出复杂、分化状态。普列汉诺夫认为托尔斯泰是“天才的艺术家和极端低能的思想家”。(260)托洛茨基则站在阶级意识形态的立场上否定托尔斯泰能够“代表农民资产阶级”的合法性,他指出,“托尔斯泰出生时候是一个贵族,现在呢,不管他的精神之继续进化,就在他的创作之最深的源泉中,他依然是一个彻头彻尾自顶至踵的贵族”,“他永远忠于自己,即在民粹派中他也是代表贵族保守派一系的”。(《托尔斯泰论》485—488)波良斯基则以一种片面的极端否定,谴责托尔斯泰是“大、中地方贵族的思想家”,“无产阶级革命运动的不可调和的敌人”。(倪蕊琴,《前言》8)

可以看到,俄国早期马克思主义批评家内部对托尔斯泰的“重新估值”既存在高尔基这样的辩证唯物主义观,也存在着复杂、偏激的阶级意识形态论。1908—1911年,正是在内外驳杂的“托论”语境中列宁先后发表了具有里程碑意义的《列夫·托尔斯泰是俄国革命的一面镜子》以及《L.N.托尔斯泰》《L.N.托尔斯泰与他的时代》《L.N.托尔斯泰与现代工人运动》等几篇文章。③卢那察尔斯基高度评价了列宁的“托论”文章,“列宁论托尔斯泰的几篇文章需要加以特别仔细的探讨:它们在一切主要方面透彻地阐明了托尔斯泰的创作和学说这样伟大的文学现象与社会现象,它们是把列宁的方法应用于文艺学的光辉典范”。(《卢那察尔斯基论文学》43)

《列夫·托尔斯泰是俄国革命的一面镜子》是列宁“托论”观点的集中体现,也是马克思主义文论列宁化的典范文本。该文写作于1908年,处在列宁写作哲学巨著《唯物主义和经验批判主义》的尾声阶段,学界普遍认为列宁因此将马克思主义反映论很好地应用于托尔斯泰评论之中,实现了马克思主义哲学观向文艺批评的理论-实践转换。

列宁在写作第一篇“托论”文章时对民主主义者和自由派把托尔斯泰视为“人类的良心”“生活的导师”的系列论调是持反对态度的,但是他也不赞成党内“托论”存在的片面否定的极端偏激做法。在《列夫·托尔斯泰是俄国革命的一面镜子》的开篇,列宁就指出:“俄国的合法报刊满版都是祝贺托尔斯泰八十寿辰的文章、书信和短文,可是很少注意从俄国革命的性质、革命的动力这个观点去分析他的作品。所有这些报刊都充满着伪善,简直令人作呕。”(180)其中1908年前后代表着沙皇专制主义的“官方”言论,成为了没落的“下流作家”寄生和依附的幕后推手,所以他们的言论在“奉命攻击托尔斯泰”与“寻找托尔斯泰身上的爱国主义”之间摇摆,成为这一时期“托论”掩盖下最真实的“伪善”。而自由派的言论在列宁看来,他们“既不相信托尔斯泰的上帝,也不赞成托尔斯泰对先行制度的批判”,只是为了攀附托尔斯泰的名望而增加其立宪民主的“政治资本”并争夺民众的支持,也“不过是十足的虚伪”。(181)列宁进一步指出,对“托尔斯泰主义”所呈现的矛盾的重估和评价必须在俄国革命的性质和现实状况中加以辩证地考量:“一方面,是一个天才的艺术家……另一方面,是一个发狂地笃信基督的地主。……一方面,是最清醒的现实主义者,撕下一切假面具;另一方面,鼓吹世界上最龌龊卑鄙的东西之一,即宗教,力求让有道德信念的僧侣代替有官职的僧侣,这就是说,培养一种最精巧的因而特别恶劣的僧侣主义。”(181—182)

列宁从托尔斯泰所处的历史时代分析了其“处在这样强烈矛盾之中”的深层原因,认为托氏“绝对不能了解工人运动在争取社会主义斗争中的作用”,也“绝对不能了解俄国革命”。一方面,作为“一个发明救世新术的先知”,托尔斯泰是应该受到批判的,“托尔斯泰主义”的影响造成了俄国农民用“很不自觉的、宗教狂的态度”来看待社会阶级斗争,呈现出“大部分农民是哭泣、祈祷、空谈和梦想,写请愿书和派‘请愿代表’”,这样“逃避政治”“对政治的不了解”使得大部分农民成为“无原则的,卑躬屈膝的资产阶级知识分子的俘虏”。基于此,列宁从反映论出发提出了“镜子”的第一重含义,即“托尔斯泰的思想是俄国农民起义的弱点和缺陷的一面镜子,是宗法式农村的软弱和‘善于经营的农夫’迟钝胆小的反映”。(181)此外,列宁又指出托尔斯泰的作品表现了几百年沙皇俄国农奴制压迫下农民破产的历史境遇,代表着“农民资产阶级”要求反对贵族地主和地主政府,建立一种小农式的阶级国家的愿望,因而在这个层面上凸显了托尔斯泰作为俄国革命“镜子”的另一重意义,即“是一面反映农民在俄国革命中的历史活动所处的各种矛盾状况的镜子”。(180)列宁在文章的最后重申了“托尔斯泰主义”[尤其是“不以暴力抗恶”]对革命斗争极大侵蚀的负面影响,并从俄国革命现实出发提出无产阶级革命与农民资产阶级的民主主义运动联合起来的革命愿景,为俄国“十月革命前夜”[即第一次革命战争时期]的社会主义革命思想传播打下了舆论基础。《列夫·托尔斯泰是俄国革命的一面镜子》作为思想文化的批判,实际上参与并真正回应了俄国革命性质与革命动力的深刻问题,成为俄苏马克思主义文论列宁化的经典文本。

二、 现代中国的托尔斯泰接受与“托尔斯泰论”的译介热潮

“五四”时期托尔斯泰的文学作品陆续译介到国内,1921年出现了托尔斯泰译介的热潮,如《小说月报》“俄国文学研究”专号,刊载了托尔斯泰作品和耿济之《托尔斯泰评传》;商务印书馆出版“俄罗斯文学丛书”,其中托尔斯泰的作品占了显著位置;瞿秋白、耿济之译《托尔斯泰短篇小说集》;耿济之译托尔斯泰《艺术论》等。这一时期,文学研究会倡持“研究介绍世界文学”的宗旨在译介俄苏作家中也不无彰显。沈雁冰就曾将托尔斯泰与莎士比亚的文学地位相比照,认为“托尔斯泰在俄文学界之地位,夫托尔斯泰之为俄之第一个文学家复何疑义然”“群峰竞秀,托尔斯泰其最高峰也,而其他文豪则环峙而与之相对之诸峰也”。(雁冰27)耿济之1925年也评价托尔斯泰是“俄国的国魂,他是俄国人民的代表,从他起我们才实认俄国文学是人生的文学,是世界的文学”。(耿济之2)

托尔斯泰的评价在“五四”前后始终处在积极、正面的语境中,这在中国现代的托尔斯泰接受史上处于“托尔斯泰文学”的评论阶段,国内文坛注重译介和评论托氏的文学作品,这与1920年代后期文论层面的“托尔斯泰评论”既有联系也有明显的区别。“托尔斯泰评论”是在对托氏文学作品的评论基础上,延伸到对托尔斯泰主义的重估与批判活动,它深刻关联着托尔斯泰所处的历史时代,即俄苏从封建农奴制的资产阶级革命向无产阶级革命发展转换的社会历史语境。从这个层面来说,“托尔斯泰评论”不仅仅是一个文学问题,也是思想的、宗教的、政治的与社会革命问题,是理解具有总体性的文论史,阐释苏俄资源对中国革命话语影响的关键要素之一。

在中国“托尔斯泰论”接受史上,不局限于“托尔斯泰文学”的评价活动在晚清就已经发生,到了20世纪20年代后期成为无产阶级革命的重要话语资源。20世纪00年代初,国内文化界就将托尔斯泰视为宗教、道德意义上的“新圣”“泰斗”,称“托尔斯泰即佛也,佛者,大慈大悲是也”。(闽中寒泉子25)“五四”前后,周作人将托尔斯泰的人道主义进一步阐发,并试图挖掘俄国文学中“为人生”的思想资源,号召向俄国文学、托尔斯泰学习。但是,在人道主义的关切之外,对民主与革新抱持更大热情的“五四”知识分子很快将目光放在了托尔斯泰与现实革命的关联上。如1914年6月《东方杂志》撰文称托尔斯泰“醉心于自由之共产主义”“反对私人所有权”,应该被视为“二十世纪社会革命家”“社会主义之实行家”。沈雁冰在《托尔斯泰与今日之俄罗斯》一文中认为:“今俄之Bolshivikism[布尔什维克]已经弥漫于东欧,且将及于西欧,世界潮流澎湃动荡,正不知其伊何底也,而托尔斯泰实在最初之动力。”(26)可以看到,在翻译和评论托尔斯泰文学作品之外,“五四”知识分子也意识到托氏的社会革命思想对现实运动的启发性,努力发掘作为文学与思想巨人的托尔斯泰对中国社会变革的契合点、参考性。正如刘洪涛所言:“在这个需要巨人登高而呼的时代,五四知识分子抬出了托尔斯泰……增强新文化运动的声势和实力。”(100)

1932年,苏汶在否定左翼文化界开展的文艺大众化运动时指出:“连环画里是产生不出托尔斯泰的……但是他们要托尔斯泰什么用呢?”(381)在“第三种人”的论争中,梁实秋、苏汶、胡秋原显然是将托尔斯泰的现实主义创作与普罗革命文学放置在了对立面上,认为二者在文学层面不具有相通性,进而要否定文学的阶级性,反对无产阶级文学。鲁迅随之同样从现实主义创作上提出“左翼也需要托尔斯泰”“从说唱书里是可以产生托尔斯泰”的观点,(《硬译与文学的阶级性》208)并呼应着同时期左翼文化界的“托尔斯泰论”译介热潮。“五四”时期文坛对托尔斯泰接受是基于现实主义文学创作的出发点,到了“革命文学”兴起之后,左翼文论汲取的既是托尔斯泰现实主义的创作养分,同时也在阶级革命论的理路上展开了对“托尔斯泰论”的译介与阐发。因而由“托尔斯泰文学”的接受到“托尔斯泰论”,既是俄苏文学在中国的接受史,也是左翼文坛自主选择并用来阐释无产阶级革命现实合法性的策略性言说方式。

俄苏文化界的“托论”被译介到国内较为频繁的时期是托尔斯泰诞辰百年之际。1928年8月,列夫·托尔斯泰诞辰一百周年,苏联以及德、法、日等国都举行了不同形式的纪念活动。《无轨列车》刊载了署名保尔·雪华的一篇“百年祭通信”,文中描述了有“托尔斯泰诞辰百年纪念委员会”主席卢那察尔斯基出席,④在托尔斯泰诞生地亚斯纳亚-博利尔纳举办的盛大纪念活动。鲁迅在《〈奔流〉编校后记》中除了介绍《奔流》杂志于1928年“莱夫·N·托尔斯泰诞生百年纪念增刊”当中关于托尔斯泰评介文章的翻译情况之外,还向读者介绍了鲁迅所了解到的世界各国纪念托尔斯泰诞辰百年的情况。东京《读卖新闻》报社在讲堂上开设托尔斯泰纪念的讲演会,苏联驻日本大使马伊斯基发表名为《托尔斯泰》的演说;赵景深则将自己翻阅国外新闻报刊得知有关纪念托尔斯泰的消息告知鲁迅,诸如英国伦敦“托尔斯泰研究会安排了各种百年纪念的庆祝”(赵景深1474),法国“认识托尔斯泰是很早的”“今年各杂志上更大大的著论介绍”。(鲁迅,《〈奔流〉编校后记》184—185)在新闻层面对国外托尔斯泰纪念报道之外,1928年下半年国内舆论界、翻译界掀起了“托尔斯泰百年诞辰”纪念的一股小高潮。在舆论场中,诸如《东方杂志》1928年第19期刊印了“托尔斯泰之百年诞辰”的彩色照片,晚年托尔斯泰一副白髯独行的状貌及其参加活动的相关照片悉数出现在刊物上,诸如“托尔斯泰工作室”“托尔斯泰与高尔基”合影等;同一时期《良友》杂志也专版刊发了类似的纪念托尔斯泰的照片,可以说是托尔斯泰形象在中国公众面前的一次立体、“近距离”的呈现。这也说明国内舆论界的托尔斯泰纪念热潮是与苏联、欧洲保持一致的,同时也与这一时期国内“革命文学”论争的现实语境相关联。由此可见,“托尔斯泰百年诞辰”纪念作为舆论背景,为托氏在后“五四”中国的二次传播提供了契机。

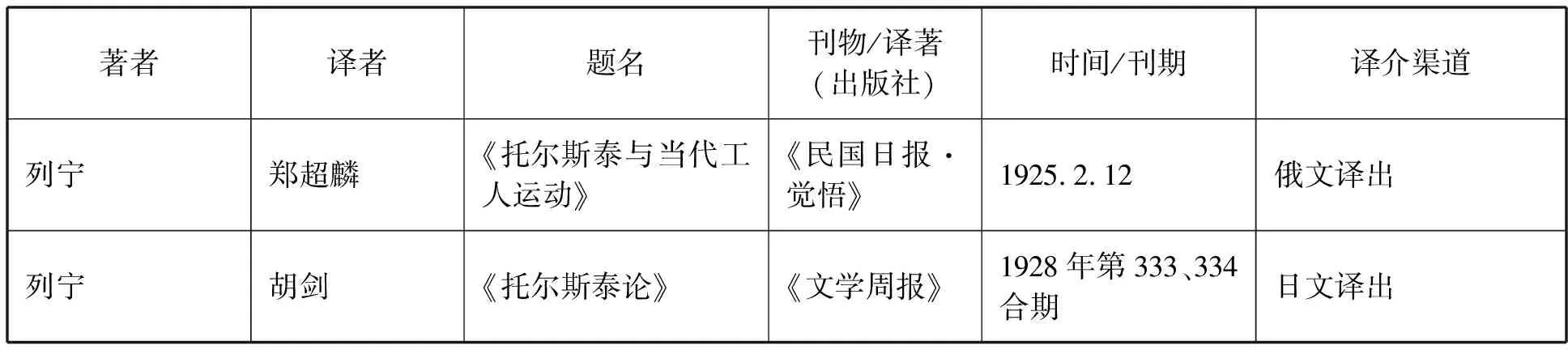

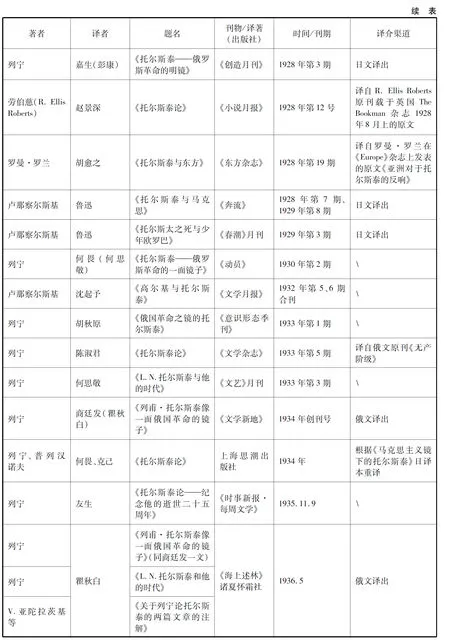

在翻译界,除却上文所述《奔流》的纪念增刊以外,《东方杂志》《现代文化》《文学周报》相继开辟了“托尔斯泰之百年诞辰”“托尔斯泰诞生百年纪念专号”等专栏,推出了大批“托论”译介文章。据此,笔者统计了1928—1936年托尔斯泰评论文章的译介情况,整理如下表,

托尔斯泰评论文章译介情况表(1928—1936年)

从上表中可以获取这几个信息:其一,1930年前后的“托论”译介除去少部分卢那察尔斯基、普列汉诺夫、罗曼·罗兰、劳伯慈等的托尔斯泰评论的节选,大部分的译介还是列宁的四篇“托论”,其中又尤以《托尔斯泰是俄国革命的镜子》一文译介的频次最高。从苏俄到中国,重估、译介托尔斯泰的热潮在1928—1935年间达到高点。1928年《创造月刊》发表了署名嘉生的译文《托尔斯泰——俄罗斯革命的明镜》,编辑部在这一期的《编辑后记》中这样评介该译文:“革命前的俄国和革命后的俄国怎样纪念他们伟大的作家呢?新俄对于托尔斯泰的纪念日举行了盛大的纪念式。为什么呢?看革命前的伊里支的托尔斯泰论,我们可以明白——我们应该怎样认识这位文豪。”(编辑部119)这里提到的“伊里支”即列宁,列宁写于1908年的这篇“托论”文章奠定了“十月革命”之后苏俄文化界对托尔斯泰的评价基调,发表之后很快被译介到其它国家。从1925年《民国日报·觉悟》刊载中共旅莫支部留学生郑超麟翻译的《托尔斯泰与当代工人运动》开始,列宁的“托论”文章陆续被译介到中国。

其二,译介渠道多元,既有从日本转译、重译过来的,也不乏通晓俄文的瞿秋白、郑超麟、陈淑君等译自俄文的版本。瞿秋白的《海上述林》就是译自原文,译法精当,代表了20世纪30年代列宁“托论”译介的最高水准。其三,这一时期的“托论”译介开始讲求系统性、全面性,诸如陈淑君在《托尔斯泰论》的总题下,依次译介了《托尔斯泰》《托尔斯泰与其时代》《托尔斯泰与现代劳动运动》《俄罗斯革命底镜子的托尔斯泰》四篇文章,是目前可以看到的国内最早译介列宁“托论”的完整结集。瞿秋白的《海上述林》再次较为集中、精确地翻译了列宁的四篇文章,是这一时期能够看到的较为通行的版本。

综上,这一时期国内文坛如此频繁译介俄苏文论当中有着重要意义的“托尔斯泰论”,为进一步征引、论述“托论”,并阐发其与现实无产阶级革命的关联提供了资料前提、舆论氛围和文论基础。

三、 作为马克思主义文论中国化范例的“托尔斯泰论”

“托尔斯泰评论”经由列宁、卢那察尔斯基等的历史唯物主义“重估”,在苏联布尔什维主义、日本左翼中产生了广泛的影响,它逐渐经典化的“定论”体现了马克思主义-列宁主义的发展进路。1928年前后,国内“托尔斯泰评论”的译介浪潮不仅是受到苏俄影响的一次文化热,而且是中国文论对苏俄资源有意识地选取、阐发并构建主体性的尝试。这当中所呈现出来的中国文论发展的历史经验,存在着因译介、挪用所造成的文论偏颇、不足,带有左翼文论创生期的显著印记,应该说是马克思主义中国化路径的集中体现,具有早期摸索阶段的范例性,值得进一步展开论述。

鲁迅在翻译《苏联的文艺政策》之后的编校后记中指出:“在劳动阶级文学大本营的俄国的文学的理论和实际,于现在的中国,恐怕是不为无益的”。(鲁迅,《〈奔流〉编校后记》168)鲁迅从苏联的文艺组织战线中看到了无产阶级文艺理论对1928年前后“革命文学甚嚣尘上”的国内文化界的意义。随后他在文章中谈到当前语境下的托尔斯泰评价问题,“这十九世纪的俄国巨人,中国前几年虽然也曾经有人介绍,今年又有人叱骂”,“先前和现在,中国和外国,对于托尔斯泰的评价是怎样的不同”。(180)曾被刘半农称为“托尼思想,魏晋文章”的“人道主义”启蒙者鲁迅在1928年的托尔斯泰论译介实践中也逐渐发生了观念价值的转移,关注并参与到了以托尔斯泰为话语资源的“革命文学”论争当中。

20世纪30年代初期的左翼文论家正是从苏俄、日本译介“托尔斯泰评论”,并开始自觉地选用列宁的《列夫·托尔斯泰是俄国的一面镜子》一文作为“托论”的“底本”。1928年,《创造月刊》首次刊发了俄苏托尔斯泰论的译文,即嘉生译的列宁《托尔斯泰——俄罗斯革命的明镜》一文,同为后期创造社刊物的《文化批判》也在其创刊号发表了冯乃超论及托尔斯泰的文章——《艺术与社会生活》,由此掀起了托尔斯泰重评下的“革命文学”论争,后期创造社、太阳社与鲁迅之间就曾展开了关于“托尔斯泰主义”[“人道主义”]的话语争锋。冯乃超在《艺术与社会生活》中指出:“鲁迅这位老生……他反映的只是社会变革期中的落伍者的悲哀,无聊赖地跟他弟弟说几句人道主义的美丽的说话。隐遁主义!好在他不效L. Tolstoy变作卑污的说教人”。(5)冯乃超的这篇文章首先举起了后期创造社、太阳社对鲁迅批判的旗帜,由此开启了1928年“革命文学”论争的大幕,这也成为左翼文论创生期的重要准备。“醉眼陶然”“落伍者”“隐遁主义”成为秉持普罗列塔利亚“革命文学”旗号的年轻知识分子的“流行语”。鲁迅为此所作的回击文章《“醉眼”中的朦胧》一经发表,更是抬高了这些批评话语的社会知晓度。他在文中不仅回击了冯乃超“醉眼陶然”“落伍者”的抨击说辞,同时也反驳了“卑污的说教人”一语,鲁迅指出中国“革命文学”阵营是“跟着别人称托尔斯泰为‘卑污的说教人’”,意在嘲讽高谈“革命文学”的青年知识分子并没有认识到“托尔斯泰主义”的内在冲突性。(鲁迅,《“醉眼”中的朦胧》62)

冯乃超将鲁迅与托尔斯泰相比较的“卑污的说教人”一语常被前述话语所掩盖,只在“革命文学”论争双方的观念对垒中被引述。但是因为这一时期开始被译介进来的“托论”所代表的俄苏无产阶级革命及马克思主义文论的背景,其在“革命文学”论争中的意义不仅仅在于论战层面,更在于马克思主义文论中国化的进程中凸显出来的左翼话语。从这个意义上来考察1928年译自列宁《列夫·托尔斯泰是俄国革命的一面镜子》中带有语义偏离的“卑污的说教人”一语是如何影响“革命文学”论争乃至左翼话语的革命阶级主体观,有着不可忽视的重要意义。

1928年底,鲁迅在翻译了卢那察尔斯基的演说《托尔斯泰与马克思》之后,他评价卢氏对“Tolstoism的缺陷及何以有害于革命之点,说得非常分明”,从而与冯乃超、钱杏邨等的“托论”观点形成对比,认为“这才可以照见那以托尔斯泰为‘卑污的说教者’的中国创造社旧旗下的‘文化批判’者”。(鲁迅,《〈奔流〉编校后记》182)鲁迅反过来以“卑污的说教人”嘲讽“革命文学”阵营不能全面理解托尔斯泰,这不是仅凭感觉的虚指,而是鲁迅从冯乃超文章中得出的结论。冯乃超引用了当时转译自日本,在国内较为通行的《列夫·托尔斯泰是俄国革命的镜子》中的论述:

托尔斯泰一方面毫无忌惮地批判资本主义的榨取,剥去政府的暴力,裁判与行政的喜剧的假面,暴露着国富的增大,文化的结果与贫困的增大,劳动大众的痛苦间的矛盾;他方面很愚蠢地劝人不要以暴力反抗罪恶。一方面站在最觉悟的现实主义上,剥去一切的假面;他方面却觍颜做世界最卑污的事——宗教的说教人。(冯乃超10—11)

显然,冯乃超把列宁原文中“做最卑污的事——宗教的说教人”在引述时缩略为“最卑污的说教人”一语,二者在表述上是存在本质差异的。但是鲁迅并不纠结于这种表述上的错位,他抓住的是“托尔斯泰主义”在“革命文学”盛行的中国如何才能产生批判性的影响。如他在《〈奔流〉编校后记》中谈到:“我们有开书店造洋房的革命文豪,没有分田给农夫的地主——因为这也是‘浅薄的人道主义’;有软求‘出版自由’的‘著作家’兼店主,没有写信给皇帝的胡涂虫……至于‘无抵抗’呢,事实是有的,但并非由于主义,因事不同,因人不同,或打人的嘴巴,或将嘴巴给人打,倘以为会有俄国的许多‘灵魂的战士’似的,宁死不当兵卒,那实在是一种‘杞忧’”。(鲁迅,《〈奔流〉编校后记》180)由此也可以看到鲁迅在“革命文学”论争中保持着清醒的批判意识。实际上,以冯乃超、钱杏邨为代表的“革命文学”阵营并未来得及对1928年“托论”译介热下俄苏马克思主义经典文本进行深入反思,就将列宁“托论”观点中的批判性话语片面地吸收过来,并视作马克思主义的批评方法,以批判托尔斯泰进而凸显后期创造社、太阳社“全面批判”的论战姿态。这一系列浮在观念之上或者说为了批判而进行的批判,是对托尔斯泰主义的片面性曲解,集中体现了中国“革命文学”发生之初不成熟的特性。

对作为“卑污的说教人”的托尔斯泰的批判是后期创造社践行“全面批判”的内容之一,与对鲁迅、茅盾的批判相类似,“革命文学”阵营的青年知识分子以普罗列塔利亚的阶级性强调来否定资产阶级在革命语境中的合法性地位。艾晓明总结“革命文学”论争之初的“批判”的路径:“这种掊击总是循着一个简单的公式进行的,第一步先是确定对方是资产阶级或小资产阶级,第二步是指出他的观点与革命文学根本不相容,第三步就是将对方推到政治上反动的一面去。”文学观念、思想上的差异被视为政治、阶级意识的对立,因而“组织上的宗派主义、关门主义就应运而生了”。(艾晓明89)这一时期的“全面批判”从理论到实践都与日本左翼文化界盛行的“福本主义”分不开,福本和夫将文艺思想的批判与政治斗争联系起来,指出“我们在开展理论斗争中必须反复地进行政治揭露”,并从列宁的《怎么办》中借鉴了“混合型”的概念来审视日本无产阶级运动的阶段性,“我们运动的进展,迫使我们现在要具体地扬弃以前烙印在我们运动上的所谓‘混合型’特点,而且已经在不断扬弃”。(斋藤敏康350)后期创造社成员即移植了福本的“混合型”概念,认为“以内部阵营的党同伐异作为发展无产阶级文学运动的必由之路”。(艾晓明86)“革命文学”论争之初,由于没有从根本上理解和把握马克思主义唯物辩证法的基本原理,而是受到日本福本和夫“左倾”文艺观念的影响,后期创造社、太阳社的托尔斯泰批判也难免形成片面、偏激的否定观。

但是,经由“革命文学”初期对列宁“托论”的频繁征引,随着论战转入平息,俄苏托尔斯泰论的辩证唯物主义观念也逐渐在左翼话语中得到显现,并纠正了初期片面的倾向,使得马克思主义中国化走向正轨。这一左翼文论的自我纠偏,重建了马克思主义文论中国化的路径,因而也就具有较为鲜明的范例性。

1929年,钱杏邨在《〈力的文艺〉自序》中概述现代外国文艺翻译现状时就已经初步意识到辩证历史观在文学评论中的运用,

由于历史的必然性,最惹起读者注意的,不外改良主义的代言者高斯华绥,虚无主义的代言者阿志巴绥夫,不澈底的人道主义的卑污说教者托尔斯泰,进步的贵族的代言者屠格涅夫,以及紧密的穿着从来的小资产阶级——民治主义的靴子的易卜生……然而,我们不能不批判,我们不能不把他们关联我们的时代重新估定一回,我们不能不用Marxism的社会学的分析的方法把他们分析一下,为着青年的读者,为着我们对于时代的任务,也是为着无产阶级文艺的前途……(5)

钱杏邨从“托论”中开始有意识地反思革命现实语境下的普罗文学问题。这是对论争之初冯乃超“[托氏]乃欺瞒大众的宗教代言者的艺术”观念的一种纠偏。鲁迅在译介俄苏[主要是卢那察尔斯基]托尔斯泰论的同时所发表的一些“短跋”“附记”代表了1928年前后中国文化界“托论”认识的一个高度,从今天的视角来看其中也不乏辩证的唯物史观。如他在评价1924年卢那察尔斯基的演讲文时认为,“在俄国的托尔斯泰主义,当无产者独裁的今日,在农民和智识阶级之间,也还有强固的思想底根底的。……这于无产者的马克斯主义底国家统制上,非常不便”。(鲁迅,《〈文艺与批评〉译者附记》330)鲁迅从苏联“马克斯主义底国家统制”“劳农俄国”的无产阶级政权的国家性质和现实政治需求出发,得出卢氏之所以将“托尔斯泰主义”视为“俄国的多数主义的思想障碍石”的内在根源。尽管很难说鲁迅的思想认识是站在马克思主义的原则立场上,但是也再一次证明了他对俄苏“托论”的批判性认知超过了创造社“小将”仅仅停留在对列宁“托论”的直接移植与片面征用上。实际上,鲁迅的“托论”认识并不仅限于此,他对卢氏演讲文与“托尔斯泰主义”之间的深刻关联也进行了反思,指出卢氏看到了“托尔斯泰主义在否定资本主义,高唱同胞主义,主张人类平等”(331)的辩证否定观,因而为“革命的同路人”赢得了历史正当性。有学者认为鲁迅在对卢氏“托论”的前后对比中发现了“卢那卡尔斯基对托尔斯泰的论说经常受到他身份的左右”,“时局不同,立论便往往不免于转变”,而这里强调的卢那察尔斯基身份即苏联文化战线的“实际指导者”。⑤鲁迅的俄苏“托论”评介的文字虽然并不多,但是却能真正代表着这一时期国内文化界对俄苏文论认识的较高水准。鲁迅“自觉地、及时地输入在当时条件下,为克服‘左倾幼稚病’、庸俗的机械唯物论、社会学所能提供的最好的思想理论武器,对于建立中国的马克思主义文艺理论和批评具有‘正本清源’的作用”,(李今43)并深刻影响着左翼文论对马克思主义的重新吸收与创造性转化。

在反思和重建“托论”在中国左翼文论当中重要性的过程中,不仅鲁迅、钱杏邨做出了开拓,1934年何畏、克己翻译的《托尔斯泰论》也有着不可忽视的意义,凸显了马克思主义文论中国化的主体自觉,这也是“托论”作为范例的升华。这部译文由上海思潮出版社出版,收录了列宁的四篇、普列汉诺夫的三篇托尔斯泰论,并且附上了《真理报》的《关于托尔斯泰的论题》与弗理采《L·L托尔斯泰》等文章。正如何畏、克己在《译者序言》中所说:

如能正确站在与他的时代相关联的,具体的社会基础上,用辩证法的方法,去把握理想他的思想的,……目前我们是站在一个历史转换的大时代上,迫近于过去文化的总结算,和一切旧评价都要把它重新估定的时期。在这时期内,能以将这站在正确的立场,把一个惹人的,赢得世界文学之前茅的地位的天才艺术家、思想家托尔斯泰,作正当的评价的论文,翻译过来,在各各情势的要求上,未必是全无裨益的。(列宁、普列汉诺夫1—4)

译文集出版之际正值中国左翼文艺运动推向深入的历史时期,左翼文化界对俄苏托尔斯泰论的认识也逐渐转向正轨,开始有意识地从“时代关联”“社会基础”等命题上以“辩证法的方法”去把握托尔斯泰的思想以及20世纪初期的俄苏托尔斯泰评论。“托论”在1928年前后的中国,实际上已经成为马克思主义中国化的显在话语范畴,左翼文论正是在对马列经典文本的译介、片面挪用,再到重新进行批判性反思、消化的进路上确立了自身合法性、主体性。综上所述,“托论”在中国的译介与重评可以视为马克思主义文论中国化的范例,是探寻创生期左翼文论生成的重要视点,对阐释俄苏理论资源与中国革命话语之间的关联性有着重要意义,也深刻影响着此后马列文论中国化的现实路径。

结 语

郭沫若曾在1920年初旅居日本时写下《巨炮之教训》一诗,诗中由“幽囚”于日本的俄罗斯巨炮联想到托尔斯泰与列宁。诗人通过与两位俄苏名人的对话,来观照现实中的中国,他写道:“托尔斯泰呀,哦!/你在这光天化日之中,/可有什么好话教我?”(109—111)诗中的郭沫若带有强烈的思想感情,要从列宁无产阶级革命的“霹雳喊叫”中醒来。“五四”时期,托尔斯泰与列宁的思想差异在郭沫若这里就有了初步的认识,也体现了十月革命之后马克思主义“初入中土”的思想状态。这也再次说明,列宁与普列汉诺夫、卢那察尔斯基等的托尔斯泰论从译介到国内之初就开启了马克思主义文论中国化之路。

虽然1928年“革命文学”论争之初的“托论”征引造成了片面、偏激的负面影响,凸显了中国左翼文论创生期的不成熟性;但是经由瞿秋白、鲁迅、钱杏邨、何畏等的再次译介与“重评”,托尔斯泰批判从“卑污的说教者”重新返回到列宁《列夫·托尔斯泰是俄国革命的一面镜子》的经典阐释之中,同时也确定了无产阶级文论中国化的正确路径。重新审视列宁的《列夫·托尔斯泰是俄国革命的一面镜子》、普列汉诺夫的《从这里到这里》、卢那察尔斯基的《托尔斯泰与我们现代》等“托论”原典文本,可以为理解20世纪20—30年代托尔斯泰重评如何介入到苏联文艺政策的话语机制之中提供原点性的阐释资源。同时,在这一逻辑理路上来发掘“托尔斯泰热”如何影响中国左翼话语,对考察早期中国左翼文学的理论探求与文论体系构建有着不可忽视的意义。

注释[Notes]

① 相关的研究诸如艾晓明:《中国左翼文学思潮探源》,北京大学出版社2007年;李今:《三四十年代苏俄汉译文学论》,人民文学出版社2006年;汪介之:《回望与沉思:俄苏文论在20世纪中国文坛》,人民文学出版社2005年;苏畅:《俄苏翻译文学与中国现代文学的生成》,社会科学文献出版社2013年等。

② 学界习惯采用“托尔斯泰评论”“托尔斯泰论”的说法,也有学者在论述相似问题时采用“托论”“托评”简称,诸如苏畅《俄苏翻译文学与中国现代文学的生成》一书中,大致都指向19世纪后期至20世纪的俄苏托尔斯泰评论。

③ 1934年,卢那察尔斯基在《列宁与文艺学》的单行本中总结了列宁的托尔斯泰论,梳理了列宁生平一共写作了五篇关于托尔斯泰的评论文章,“列宁写过不少谈论托尔斯泰的著作,在这方面我们可以找到:论文《列夫·托尔斯泰是俄国革命的镜子》,最初刊载于一九八年日内瓦的俄国社会民主工党彼得堡和莫斯科委员会机关报《无产者报》;其次是那篇悼念托尔斯泰的名文[即《L·N·托尔斯泰》],伟大作家去世后立刻发表在俄国社会民主工党机关报《社会民主党人报》上(这两篇文章登出时未署名);论文《列·尼·托尔斯泰和现代工人运动》,载一九一年《我们的道路报》;《“保留”的英雄们》,发表于同年的《思想》杂志,其中斥责了孟什维克-取消派分子对托尔斯泰的阿谀奉承,因为他们留下了一些‘毫无原则的惊人典范’;《列·尼·托尔斯泰和他的时代》,载一九一一年《明星报》杂志,这篇文章在某种程度上总括了列宁对托尔斯泰的见解”。(卢那察尔斯基,《卢那察尔斯基论文学》34)

④ 1928年9月9日托尔斯泰百年诞辰,苏维埃人民委员会特为此成立了专门纪念委员会,由人民教育委员卢那察尔斯基担任纪念委员会主席。在这期间,卢氏不仅亲自前往托尔斯泰诞生地参见纪念活动,还于当年9月30日在列宁格勒作了《托尔斯泰与我们现代》的长文报告,系统全面地总结了托尔斯泰的文学功绩、思想历程以及“托尔斯泰主义”的历史评价问题,在苏联文化思想界产生了重要影响。

⑤ 阮芸妍认为,卢氏“关心‘人民教育委员’所‘应当’关心的对‘知识阶级受托尔斯泰主义影响’的处理”。在这个意义上来说,卢氏的“‘实际指导者’身份有着更大的意义,所谓‘实际’,联系着苏维埃国家内部的经济、产业变化,也联系着世界范围内无产阶级革命运动的发展以及亚细亚地区殖民地、半殖民地的民族独立运动。拥有这样的视野的‘指导者’才有条件达到现实要求他具备的敏感度”。参见阮芸妍:《“实际指导者”视野的引入——鲁迅译卢那察尔斯基〈艺术论〉〈文艺与批评〉》,《文艺理论与批评》5(2020):57—71。

引用作品[Works Cited]

艾晓明:《中国左翼文学思潮探源》。北京:北京大学出版社,2007年。

[Ai, Xiaoming.AnExplorationintotheOriginsofChineseLeftistLiteraryThought.Beijing: Peking University Press, 2007.]

编辑部:《编辑后记》,《创造月刊》3(1928):118—119。

[Editorial Office. “Editorial Afterword.”CreationMonthly3 (1928): 118-119.]

冯乃超:《艺术与社会生活》,《文化批判》1(1928):3—13。

[Feng, Naichao. “Art and Social Life.”CulturalCriticism1 (1928): 3-13.]

耿济之:《俄国四大文学家合传》。上海:上海商务印书馆,1925年。

[Geng, Jizhi.BiographiesofFourGreatRussianWriters.Shanghai: Shanghai Commercial Press, 1925.]

马克西姆·高尔基:《俄国文学史》,缪灵珠译。上海:上海译文出版社,1979年。

[Gorky, Maxim.AHistoryofRussianLiterature.Trans. Miao Lingzhu. Shanghai: Shanghai Translation Publishing House, 1979.]

郭沫若:《巨炮之教训》,《郭沫若全集(文学编)》(第1卷)。北京:人民文学出版社,1982年。109—111。

[Guo, Moruo. “Lessons from Cannons.”TheCompleteWorksofGuoMoruo:Literature.Vol. 1. Beijing: People’s Literature Publishing House, 1982. 109-111.]

弗拉基米尔·柯罗连科:《列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰》,《俄国作家批评家论列夫·托尔斯泰》,倪蕊琴编。北京:中国社会科学出版社,1982年。205—211。

[Korolenko, Vladimir. “Leo Nikolayevich Tolstoy.”RussianWritersandCriticsonLeoTolstoy. Ed. Ni Ruiqin. Beijing: China Social Sciences Press, 1982. 205-211.]

弗拉基米尔·伊里奇·列宁:《列夫·托尔斯泰是俄国革命的一面镜子》,《列宁全集》(第17卷)。北京:人民出版社,1990年。180—182。

[Lenin, Vladimir Ilyich. “Leo Tolstoy as the Mirror of the Russian Revolution.”TheCompleteWorksofLenin.Vol. 17. Beijing: People’s Publishing House, 1990. 180-182.]

弗拉基米尔·伊里奇·列宁、格奥尔基·瓦连廷诺维奇·普列汉诺夫:《托尔斯泰论》,何畏、克己译。上海:思潮出版社,1934年。

[Lenin, Vladimir Ilyich, and Georgy Valentinovich Plekhanov.OnTolstoy. Trans. He Wei and Ke Ji. Shanghai: Ideological Publishing House, 1934.]

李今:《三四十年代苏俄汉译文学论》。北京:人民文学出版社,2006年。

[Li, Jin.ChineseTranslationofSoviet-RussianLiteratureduringthe1930sand1940s. Beijing: People’s Literature Publishing House, 2006.]

刘洪涛:《托尔斯泰在中国的历史命运》,《外国文学研究》2(1992):101—107。

[Liu, Hongtao. “Tolstoy’s Historical Destiny in China.”ForeignLiteratureStudies2 (1992): 101-107.]

鲁迅:《硬译与文学的阶级性》,《鲁迅全集》(第4卷)。北京:人民文学出版社,2005年。208。

[Lu Xun. “Word-for-word Translation and the Nature of Social Class of Literature.”TheCompleteWorksofLuXun. Vol. 4. Beijing: People’s Literature Publishing House, 2005. 208.]

——:《〈奔流〉编校后记》,《鲁迅全集》(第7卷)。北京:人民文学出版社,2005年。168—185。

[---. “A Note on Critical EditingRunningCurrents.”TheCompleteWorksofLuXun.Vol. 7. Beijing: People’s Literature Publishing House, 2005. 168-185.]

——:《“醉眼”中的朦胧》,《鲁迅全集》(第4卷)。北京:人民文学出版社,2005年。61—62。

[---. “Obscurity in ‘Drunken Eyes’.”TheCompleteWorksofLuXun.Vol. 4. Beijing: People’s Literature Publishing House, 2005. 61-62.]

——:《〈文艺与批评〉译者附记》,《鲁迅全集》(第10卷)。北京:人民文学出版社,2005年。330—331。

[---. “Translator’s Notes onLiterature,ArtandCriticism.”TheCompleteWorksofLuXun.Vol. 10. Beijing: People’s Literature Publishing House, 2005. 330-331.]

阿纳托利·瓦西里耶维奇·卢那察尔斯基:《卢那察尔斯基论文学》。蒋路译。北京:人民文学出版社,1978年。

[Lunacharsky, Anatoly Vasilyevich.Lunacharsky’sDiscussiononLiterature.Trans. Jiang Lu. Beijing: People‘s Literature Publishing House, 1978.]

尼古拉·格奥尔基耶维奇·米哈洛夫斯基:《再论托尔斯泰》,《俄国作家批评家论列夫·托尔斯泰》,倪蕊琴编。北京:中国社会科学出版社,1982年。141。

[Mikhalovsky, Nicola Georgievich. “On Tolstoy Again.”RussianWritersandCriticsonLeoTolstoy. Ed. Ni Ruiqin. Beijing: China Social Sciences Press, 1982. 141.]

闽中寒泉子:《托尔斯泰略传及其思想》,《万国公报》190(1904):25—33。

[Minzhong Hanquanzi. “A Biographical Sketch of Tolstoy and His Thought.”AReviewoftheTimes190 (1904): 25-33.]

倪蕊琴:《前言》,《俄国作家批评家论列夫·托尔斯泰》。北京:中国社会科学出版社,1982年。6—8。

[Ni, Ruiqin. “Preface.”RussianWritersandCriticsonLeoTolstoy. Beijing: China Social Sciences Press, 1982. 6-8.]

格奥尔基·瓦连廷诺维奇·普列汉诺夫:《从这里到这里(评论家札记)》,《俄国作家批评家论列夫·托尔斯泰》。倪蕊琴编。北京:中国社会科学出版社,1982年。260。

[Plekhanov, Georgy Valentinovich. “From Here to Here (Notes of Critics).”RussianWritersandCriticsonLeoTolstoy.Ed. Ni Ruiqin. Beijing: China Social Sciences Press, 1982. 260.]

钱杏邨:《关于文艺批评——〈力的文艺〉自序》,《海风周报》9(1929):3—7。

[Qian, Xingcun. “On Literary Criticism: Preface toLiteratureandArtofPower.”HaifengWeekly9 (1929): 3-7.]

邱运华:《在批评的背后——列宁和普列汉诺夫论托尔斯泰比较研究》,《俄罗斯文艺》3(1999):53—57。

[Qiu, Yunhua. “Behind Criticism: Lenin and Plekhanov’s Comparative Study of Tolstoy.”RussianLiteratureandArts3 (1999): 53-57.]

罗曼·罗兰:《托尔斯泰》,《欧美作家论列夫·托尔斯泰》,陈燊编。北京:中国社会科学出版社,1983年。43—44。

[Roland, Roman. “Tolstoy.”EuropeanandAmericanWritersonLeoTolstoy. Ed. Chen Shen. Beijing: China Social Sciences Press, 1983. 43-44.]

——:《托尔斯泰与东方》,愈之译,《东方杂志》19(1928):55—56。

[---. “Tolstoy and the East.” Trans. Yu Zhi.OrientalMagazine19 (1928): 55-56.]

斋藤敏康:《福本主义对李初梨的影响》,刘平译,《中国现代文学研究丛刊》3(1983):339—360。

[Sato, Toshiyashi. “The Influence of Fukumotoism on Li Chuli.” Trans. Liu Ping.ModernChineseLiteratureStudies3 (1983): 339-360.]

厄普顿·辛克莱:《莘克莱底信》,《语丝》1(1929):48。

[Sinclair, Upton. “Sinclair’s Letter.”Tattler1 (1929): 48.]

苏汶:《关于“文新”与胡秋原的文艺论辩》,《现代》3(1932):378—385。

[Su, Wen. “On the Literary Debate betweenLiteraryandArtisticNewsand Hu Qiuyuan.”ModernTimes3 (1932): 378-385.]

列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰:《列夫·托尔斯泰文集》(第16卷)。北京:人民文学出版社,2000年。

[Tolstoy, Leo Nikolayevich.CollectedEssaysofLeoTolstoy.Vol. 16. Beijing: People’s Literature Publishing House, 2000.]

亚历山德拉·托尔斯泰娅:《父亲》,启篁、贾民、锷权译。长沙:湖南人民出版社,1985年。

[Tolstoya, Alexandra.Father.Trans. Qi Huang, Jia Min and E Quan. Changsha: Hunan People’s Publishing House, 1985.]

列夫·达维多维奇·托洛茨基:《托尔斯泰论》,《巴金译文全集》(第5卷)。北京:人民文学出版社,1997年。485—488。

[Trotsky, Leo Davidovich. “On Tolstoy.”TheCompleteTranslationsbyBaJin. Vol. 5. Beijing: People’s Literature Publishing House, 1997. 485-488.]

雁冰:《托尔斯泰与今日之俄罗斯》,《学生杂志》4(1919):23—32。

[Yan Bing. “ Tolstoy and Russia Today.”TheStudent’sMagazine4 (1919): 23-32.]

赵景深:《伦敦纪念托尔斯泰》,《小说月报》12(1928):1474。

[Zhao, Jingshen. “London Commemorates Tolstoy.”FictionMonthly12 (1928): 1474.]