手法复位配合空气灌肠治疗小儿肠套叠的疗效分析*

李伟燎

南方医科大学附属佛山市妇幼保健院小儿外科,广东 佛山 528000

肠套叠是指某段肠管及其相应的肠系膜套入邻近肠腔引起的肠梗阻。急性肠套叠是婴幼儿期多发病及常见病,发病率约2.3‰,严重时可危及生命[1]。肠套叠好发于5~7个月大的小儿,约60%~75%在1 岁以内发病,约80%~90%在2 岁以内发病[2]。典型临床表现为阵发性腹痛、呕吐、血便及腹部包块,亦可以单一症状出现。本研究通过对132 例原发性肠套叠患儿病例进行回顾性分析并结合相关文献,重点分析手法复位配合空气灌肠治疗小儿急性肠套叠的疗效,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2017 年1 月—2017 年12 月间南方医科大学附属佛山妇幼保健院小儿普外科收治且符合以下纳入和排除标准的132例肠套叠患儿的临床诊治资料。入选标准:发病年龄3 个月~14 岁,临床表现为阵发性哭闹或腹痛、呕吐、血便及腹部包块,采用肠管超声+空气灌肠造影双重检查确诊肠套叠。排除标准:(1)影像学检查高度怀疑存在器质性病变。(2)手术复位时发现肠管器质性病变。132 例患儿中男性93 例,女性39 例。以20 例手法复位配合空气灌肠组的患儿纳为治疗组,112 例仅做空气灌肠的患儿纳为对照组。治疗组男16 例,女44 例;平均年龄(1.74±1.38)岁。对照组男77 例,女35 例,平均年龄(1.65±1.24)岁。两组患儿一般资料具有可比性(P>0.05)。本研究经医院医学伦理委员会审批通过。

1.2 空气灌肠适应证及禁忌证[3]

空气灌肠复位适应证:(1)发病48 h以内。(2)全身情况较好。(3)无严重肠梗阻、腹膜炎及肠坏死征象。

空气灌肠复位禁忌证:(1)发病超过48 h。(2)全身情况较重,如重度脱水、休克等。(3)有明显肠梗阻、腹膜炎及肠坏死征象。(4)3 个月以下婴儿肠套叠。(5)小肠套叠。

1.3 方法

患儿在空气灌肠过程中采取手法复位共20例,纳入治疗组;空气灌肠过程中无采取手法复位共112 例,纳入对照组。

对照组:(1)灌肠准备,刺激排便尽量排空直肠。胸腹透视下观察患儿小肠扩张情况及膈下游离气体等除外明显肠穿孔征象。(2)患儿取截石位,予22F Foley’s 的一端涂抹润滑剂,插入肛门并于气囊注入20~30 mL 气体牵拉固定,改仰卧位。另一端连接电脑空气灌肠机,调节脉冲模式。(3)X 线透视下经灌肠机缓慢增加压力,压力控制在6~14 kpa。治疗组患儿在空气灌肠基础上在复位相持阶段给予排气并手法整复。整复手法:(1)套叠头位于上腹部时,深部滑行触诊触及套叠头末端,尽量用手指指尖包绕套叠头末端与后腹壁形成对套叠头包绕,顺着套头退缩方向用适中的力量进行推挤。复位一段后继续给予空气灌肠使套叠肠管缓慢复位。(2)当套叠头位于横结肠肝曲后,深部滑行触诊触及套叠头末端,尽量用手指指尖包绕套叠头末端与左手于后腰部向前成双合诊,并联合侧腹壁形成对套叠头包绕,顺着套头退缩方向用适中的力量进行推挤。复位一段后继续给予空气灌肠使套叠肠管缓慢复位。两组患儿复位成功者予休息并禁食10 h。若48 h内患儿出现肠套叠复发情形,给予再次空气灌肠。两组患儿复位不成功者,予手术复位。根据入院后空气灌肠复位的情况,分析比较两组患儿空气灌肠复位压力、复位成功率以及复位后短期(48 h)复发率。

1.4 套叠深度及套叠时长评价方法

根据套叠头位置分段:1 段回盲部至升结肠;2 段肝曲;3段横结肠;4段脾曲至肛门。根据套叠发病时间长度分段:1 段12 h 内;2 段12~24 h;3 段24~36 h;4 段36~48 h。

1.5 统计学方法

应用SPSS 19.0 软件进行统计学处理。等级资料组间比较采用秩和检验。计量资料呈符合正态分布,以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验。计数资料以例数和百分比(%)表示,组间比较采用校正χ2检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

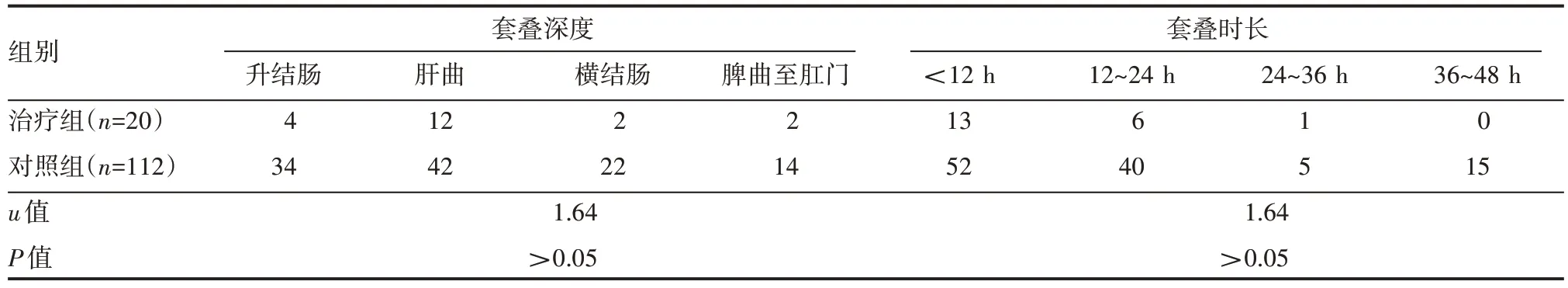

2.1 两组患儿套叠深度及套叠时长情况

经检验,两组患儿套叠深度及套叠时长比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患儿套叠深度及套叠时长情况 例

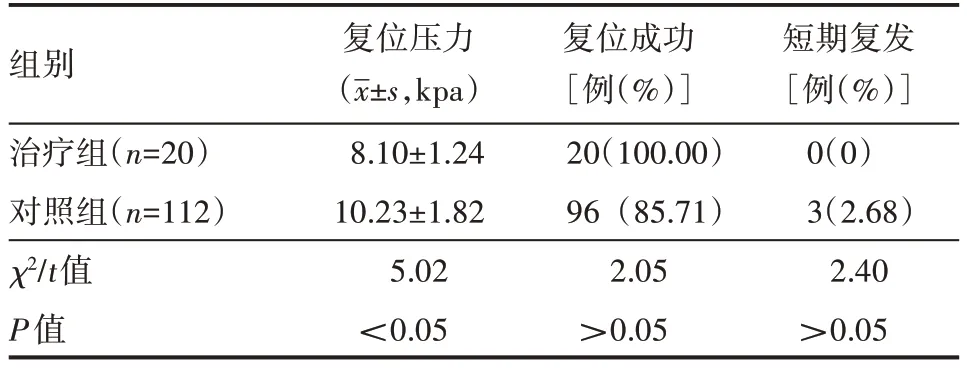

2.2 两组患儿复位压力、复位成功及短期复发情况

两组患儿复位压力服从正态分布,进行t检验显示差异有统计学意义(P<0.05);对两组患儿复位成功率及短期复发率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组患儿复位压力、复位成功及短期复发情况

3 讨论

肠套叠是小儿外科常见病、多发病之一。婴幼儿急性肠套叠病因主要分为继发性和原发性两种。继发性肠套叠主要是由于肠管器质性病变诱发导致,如Meckel’s憩室,肠重复畸形、肠息肉、肠壁囊肿等,均需手术治愈[4]。原发性肠套叠指无明显肠管异常导致的肠套叠,一般认为与以下因素相关:(1)回盲部解剖因素,如回盲部游离度大、回盲瓣系带、回盲口开口异常、回盲角异常、回盲部系带等[5-6]。(2)饮食因素,如饮食不节、添加辅食等[5]。(3)感染因素,如腺病毒感染,轮状病毒感染等[7]。(4)肠管痉挛及自主神经失调[8]。(5)疫苗注射,多个国家在应用轮状病毒疫苗预防轮状病毒肠炎的过程中发现其可能对增加肠套叠发生[2,9],但也有文献[10]表明轮状病毒疫苗可降低肠套叠发病率,因此需进一步研究确定是否有关联。总之,目前肠套叠发生确切的病因仍未能确定,所以尚无明确的方法可预防肠套叠发生。因此,早期诊断及治疗仍然是肠套叠处理的主要手段。

肠套叠典型临床表现为阵发性腹痛、呕吐、血便及腹部包块,亦可以单一症状出现。对于可疑肠套叠患儿可进行相应辅助检查,包括肠管超声、腹部平片、气体或钡剂灌肠造影、腹部CT 检查等。Carroll AG 等认为超声检查是小儿肠套叠最佳的诊断方式[11]。为提高诊断准确率,本组病例均采用肠管超声+空气灌肠造影双重检查。

肠套叠治疗手段有手术治疗和非手术治疗,非手术治疗包括有超声下水压灌肠复位、X 光下钡剂灌肠、空气灌肠复位等,其中空气灌肠复位方法应用广泛[12]。空气灌肠是通过增加结肠内气压来整复肠套叠。在空气灌肠过程中,空气压力在相持阶段不断升高,直至成功复位。有实验通过[8]证实:套入部平均耐压160~180 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),鞘部平均耐压20~50 mmHg,显然如果压力作用在鞘部,肠穿孔的概率将大大增加。由此推断,复位压力越高,穿孔的概率将会进行性增高。因此,空气灌肠复位时压力越小越安全。

本组病例中应用手法复位配合空气灌肠方法,在空气灌肠相持阶段,利用手法复位进行辅助复位使治疗组平均复位压力明显低于对照组。手法复位时利用腹壁及双合诊包绕套叠头,顺着套头退缩方向进行推挤。在推挤的过程中不增加鞘部由肠腔内往外的压力,加之鞘部周围有腹壁等包绕,对鞘部有保护作用。由此推断空气灌肠加手法复位辅助可降低肠管穿孔风险。

采取手法复位难点在于寻找及控制套叠头。部分患儿套叠头在肝脏下方及髂窝,不容易触及,可以应用空气灌肠协助套叠头定位。在肝脏下方及髂窝时可应用双合诊将套叠头向前顶另一手协助复位。需要注意的是套叠头在肝脏下方时,套叠头与肝脏下缘容易混淆,需要在肋缘下触及肝脏下缘后绕过肝脏下缘,在其后方寻找套叠头。低龄患儿普遍回盲部活动度较大,套叠头可游离到中腹部,甚至部分可到中腹部偏左的部位。对于该类患儿可在空气灌肠定位套叠头,先采取全腹滑行触诊,再将套叠头往侧腹壁推挤并形成包绕后行手法复位。患儿哭闹剧烈时控制套叠头变得困难,需要结合患儿呼吸。在患儿呼气或哭闹间歇时快速寻找套叠头并控制,吸气或哭闹持续时不松手,等待下一次呼气或哭闹间歇再行手法复位。

肠套叠空气灌肠复位作为非手术治疗的重要手段之一,其复位成功率约69.6%~82.7%[13]。虽然肠套叠非手术治疗复位成功率高,但复位成功后可出现复发,短期内(48 h)复发率约2.7%~5.4%[14]。手术治疗亦不能完全避免肠套叠复发。肠套叠非手术复位虽然创伤较小,但是短期复发除增加患儿痛苦外还存在加重肠管损伤风险,加之短期复发直接影响到住院时间长度以及住院费用。因此,临床上较关注肠套叠复位成功后短期复发的发生。两组患儿复位成功率及短期复发率进行卡方检验显示无明显统计学差异,提示两组复位方法在复位成功率及短期复发率上无显著差异。

肠套叠治疗中虽然非手术治疗成功率较高,但不容忽视其适应证及禁忌证。若患儿在灌肠过程中出现精神反应及全身情况差、休克等非手术治疗禁忌证情况,需要适时停止空气灌肠,不要强求非手术复位。对于继发性肠套叠患儿就算非手术复位成功,患儿仍需要接受手术治疗,所以选择手术探查也是可以考虑的。

本研究应用手法复位配合空气灌肠治疗小儿急性肠套叠较单纯空气灌肠整复在复位成功率以及短期复发率均无明显差异,但明显降低复位的平均压力,进而降低空气灌肠过程中并发肠穿孔的风险。手法复位配合空气灌肠对治疗小儿急性肠套叠有一定价值,但由于本组样本量较小,疗效及安全性仍需要进一步验证。