环境规制对区域生态效率的空间效应研究:基于财政分权的调节作用

邵 慰,金泽斌,陈子琦

(1.浙江省八八战略研究院,浙江 杭州 310018;2.浙江财经大学经济学院,浙江 杭州 310018)

一、引 言

在“双碳”目标下,作为一项环境治理政策,环境规制是推动我国经济社会发展实现全面绿色低碳转型的重要变革,如何通过合理的环境规制政策促进经济效益与环境效应的“双赢”成为各级政府的核心关注点。而财政分权作为各级政府对资源分配关系的一种制度安排,对环境规制政策的实施效果产生深远影响。因此,在财政分权的背景下,研究环境规制对区域生态效率的影响效果对经济绿色发展具有重要意义。环境规制是否有助于改善区域生态效率?各地方政府的“相互模仿”现象是否使财政分权和环境规制的实施存在空间溢出效应?何种程度的财政分权有助于环境规制的有效实施?基于以上考虑,本文在中国特有的管理体制下,首先揭示环境规制、财政分权对区域生态效率的影响及其空间溢出效应,考察财政分权对环境规制实施效果的门槛效应,并对完善财政分权制度设计、促进区域生态效率提高和经济绿色发展提出建议。

从相关文献来看,学者们对环境规制与区域生态效率之间的关系难以达成共识。Porter和Linde(1995)首次提出“波特假说”,认为一定程度的环境规制会促进企业技术创新[1][2][3]。有学者通过研究环境规制与生产率的关系后认为环境规制对区域生态效率没有显著的提升作用[4]。黄庆华等(2018)认为政策滞后性导致的环境恶化使环境规制抑制区域生态效率[5]。焦国伟和冯严超(2019)认为环境规制与区域生态效率之间呈倒U型关系[6]。罗能生和王玉泽(2017)、任胜钢等(2016)则讨论不同类型的环境规制对区域生态效率的影响,得出环境规制与区域生态效率之间非线性关系的结论[7][8]。

环境规制作为政府干预和解决环境治理问题的重要政策具有不可替代性。从更深层次看,政府实施环境规制政策时必然受到现行管理体制的影响,而这种管理体制最鲜明的特点就是财政分权[7]。一方面,财政分权下的环境规制力度不够、资本投入降低,导致环境治理这项公共物品供给大幅减少[9][10],从而使财政分权程度提高抑制了区域生态效率[11][12]。另一方面,部分学者认为财政分权程度的提高可解决由于信息不对称导致的中央政府政策实施不及时问题,削弱中央政府对地方政府行为的干预,并为地方政府实施“让经济发展服从环境保护”政策提供政治空间[13][14]。地方政府的信息优势使当地资源配置更具效率,从而促进区域生态效率的提高[15]。此外,相关研究也证实地方政府在实施环境规制政策时存在污染转移及地区政策关联性等空间效应[16][17][18]。

上述文献大多研究环境规制和财政分权对区域生态效率的直接影响或机制,而忽略财政分权对环境规制实施效果的调节作用。在财政分权制度下,地方政府拥有较大的财政支配自由,而环境规制作为一种可能抑制经济发展的政策,易使地方政府出现环境规制的非完全实施现象及监管松懈等问题[19],从而降低地方政府在环境治理等方面投入的主动性[20]。同时,地方政府可能通过降低环境标准来吸引外国直接投资[21],进一步导致环境恶化。但部分学者研究发现财政分权制度下环境规制对环境污染呈负向关系[22],财政分权让地方政府拥有更多环境治理自由、承担更多环境管理方面的责任,从而使地方政府重视环境规制实施[23]。因此,财政分权对环境规制作用效果的影响可能存在门槛效应。

本文基于省级面板的宏观层面,结合理论探讨和实证研究,分析环境规制、财政分权与区域生态效率之间的相关性并检验其空间溢出效应,探究财政分权在环境规制与区域生态效率间的门槛效应,为推进财政分权、环境规制和区域生态效率的相关研究提供理论和实践依据。本文的边际贡献在于:第一,将财政分权、环境规制和区域生态效率纳入统一的研究框架,通过理论和实证分析厘清三者间的互动关系,在剖析环境规制、财政分权对区域生态效率影响的同时,进一步探究财政分权与环境规制的协同作用,为经济可持续发展提供新途径;第二,环境规制和财政分权的政策实施都可能对其他地区产生“示范作用”及“溢出效应”,在研究环境规制、财政分权对区域生态效率作用的基础上,采用空间杜宾模型进一步检验其空间溢出效应,运用门槛效应回归分析财政分权的调节作用,探讨不同财政分权程度下环境规制对区域生态效率的影响效应;第三,采用非期望产出的超效率SBM模型来测算区域生态效率,解决原始测量模型未充分考虑投入、产出松弛性等问题,使区域生态效率指标更契合经济效应和环境效应。

二、理论基础与研究假说

环境规制的实施存在“遵循成本效应”[24],即环境规制会导致生产成本的增加和经济效益的下降[25]。“遵循成本效应”理论认为环境规制导致企业外部性的环境污染内部化,环境污染使企业的环境治理成本增加,生产运营成本的增加挤出用于技术创新的资金占比,降低了企业生产效率,从而抑制区域生态效率[26]。而以波特为代表的“创新补偿效应”理论认为一定程度的环境规制会促进企业技术创新[1],合理的环境规制推动企业技术创新,弥补因“遵循成本效应”导致的成本增加,在改善环境问题的同时扩大企业产出,从而提升区域生态效率。在环境规制实施初期,增强环境规制带来的绿色技术创新效果较为明显,当环境规制强度增加到边际减排成本超过技术创新产生的收益时,再增强环境规制则迫使企业通过减(停)产或降低产品质量等方式来缓解严格环境规制引致的成本增长,从而使环境规制强度的增加抑制区域生态效率的提升。因此,环境规制与区域生态效率之间存在倒U型关系。此外,地区环境规制不仅受本地区环境规制的影响,还受到周边地区环境规制强度的影响[27]。综上,本文提出假说1:随着环境规制强度的提升,环境规制对区域生态效率的影响呈倒U型且对周边地区存在正向溢出效应。

地方政府的环境治理行为主要取决于财政分权制度能否激励地方官员重视区域绿色可持续发展。一方面,财政分权会引发地区间的“竞次”行为,主要表现为各地方政府以牺牲环境为代价换取经济增长,如“逐底竞争”“GDP锦标赛”“晋升锦标赛”等现象[17]。地方政府的这种破坏性竞争进一步加剧生态环境的恶化,最终抑制财政分权对区域生态效率的提升[7]。另一方面,财政分权实现地方政府经济发展激励与地方政府环保主体责任落实的有机结合[28],随着环境保护指标、绿色GDP绩效等指标逐步纳入政府绩效考核体系,为达到考核标准,地方政府更加注重绿色发展、积极督促环境规制的有效实施[29],使财政分权有助于提升区域生态效率。

由于不同财政分权程度下地方政府的激励偏好不同,财政分权对环境规制政策的实施效果也呈现动态演变的过程。在财政分权程度较低时,地方政府往往会在短期内为实现经济快速增长而优先选择促进经济发展、放松对环境规制的管控,出现“逐底竞赛”“晋升锦标赛”等现象[12],从而不利于环境规制制度的落实及区域生态效率的提升。当财政分权程度达到一定水平(即越过一定的门槛值)时,地方政府将拥有更大的财政支配自由,具备更多的地区信息优势(相对于中央政府而言)[13][14],不仅在环境规制政策实施时能因地制宜地“对症下药”,还可根据当地居民的偏好提供公共物品服务、促进资源要素的最优配置,从而有利于区域生态效率的提高。因此,本文提出假说2:财政分权对环境规制的实施效果存在门槛效应,在跨越门槛后有利于提升环境规制对区域生态效率的促进作用。

三、研究设计

(一)变量定义和数据描述

本文选用2007—2019年中国省级层面的面板数据作为样本,由于西藏、台湾及港澳地区的数据缺失严重而被剔除,最终选取30个省份共390个观测值。数据主要来源于中经网统计数据库、《中国环境统计年鉴》《中国财政年鉴》和《中国统计年鉴》。

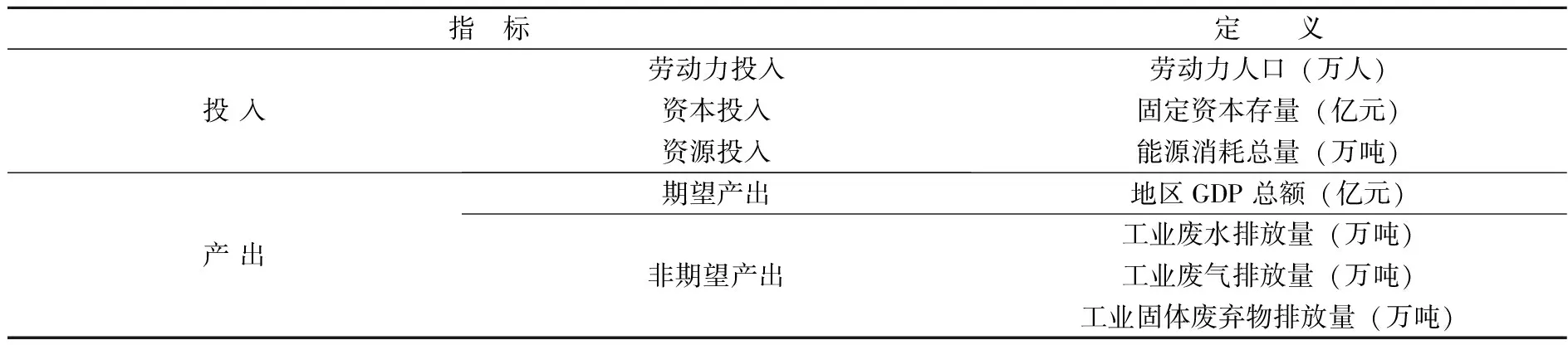

1.被解释变量为区域生态效率(EE)。区域生态效率代表区域发展过程中经济发展与生态环境的协调水平,兼顾了经济效率和环境效益。目前,大多数文献主要通过GDP和生态足迹两个指标直接合成的综合指标(EEI)或数据包络方法(DEA)进行测度。Fare等(2013)基于方向性距离函数,采用DEA测算区域生态效率[30]。但上述模型普遍存在未充分考虑投入产出松弛性导致的结果偏差问题,因此本文参考Tone(2002)提出的超效率SBM模型以解决该问题[31]。

假设共有n个决策单元DMU,每个DMU有m种投入、g1种期望产出和g2种非期望产出,具体的表达式如下:

(1)

(2)

表1 区域生态效率指标体系

表2 变量的描述性统计结果

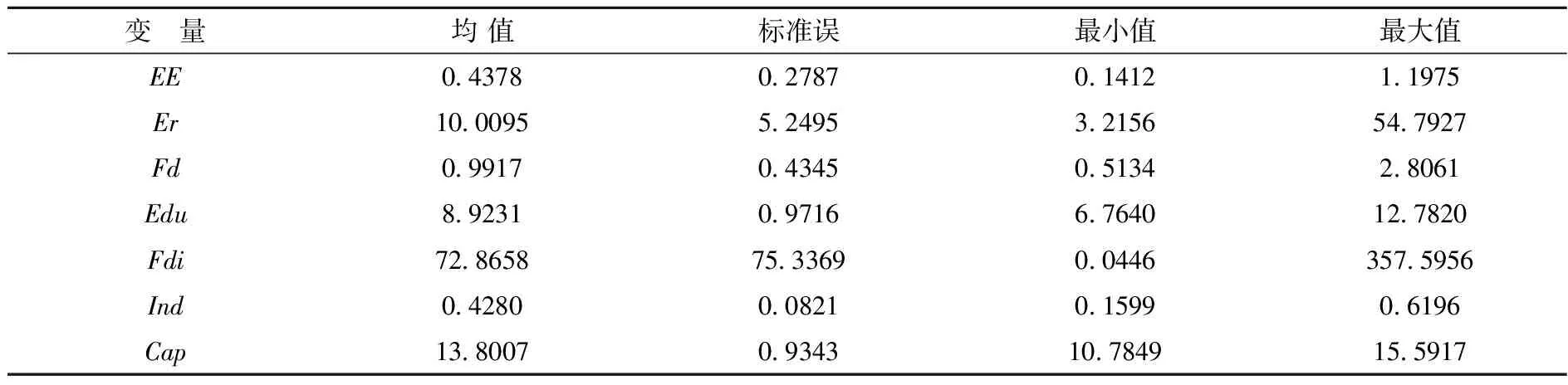

2.解释变量为环境规制(Er)。本文参考郭然和原毅军(2020)的方法[32],选取工业固体废弃物综合利用率、工业废气治理设施运行费与工业废气排放量的比值、工业废水治理设施运行费与工业废水排放量的比值来综合测算环境规制强度。

3.门槛变量为财政分权(Fd)。财政分权体现了地方政府的财政自主性的大小,鉴于学者的争论和本文的研究目的,我们采用傅勇和张晏(2007)的预算内各省政府财政支出指标并予以人均化处理[33],以排除因各省份人口数量不同造成的干扰。该指标可看作是实际财政分权程度的一种度量,即财政分权(Fd)=各省预算内人均本级财政支出/中央预算内人均本级财政支出。

4.控制变量。关于其他可能造成内生性干扰的因素,本文通过增加控制变量来予以修正,具体包括[7][34]:(1)劳动力(Edu),选取各省份劳动力人口人均受教育年限来测算;(2)外商投资(Fdi),使用各省份外商投资额来衡量;(3)产业结构(Ind),以第二产业增加值占GDP的比重来表示;(4)资本要素投入水平(Cap),采用固定资产投资额来衡量。

(二)空间杜宾模型构建

为验证环境规制对区域生态效率的影响效应,考虑到环境规制、财政分权对区域生态效率的影响存在空间溢出效应,本文在空间计量模型中的空间权重矩阵的选取上采用地理距离空间矩阵及地区相邻空间矩阵,结合前文的机制分析,构建如下的空间杜宾模型:

μi+φt+εit

(3)

四、实证结果与分析

(一)空间计量回归结果分析

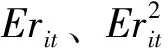

这里,首先检验并判断何种空间计量模型适合本研究。由表3可知,LM检验和LR检验均支持采用空间杜宾模型(SDM),故以其作为本文的主回归模型。其次,进一步的豪斯曼检验表明,本文应采用固定效应模型。

表3 空间计量检验估计结果

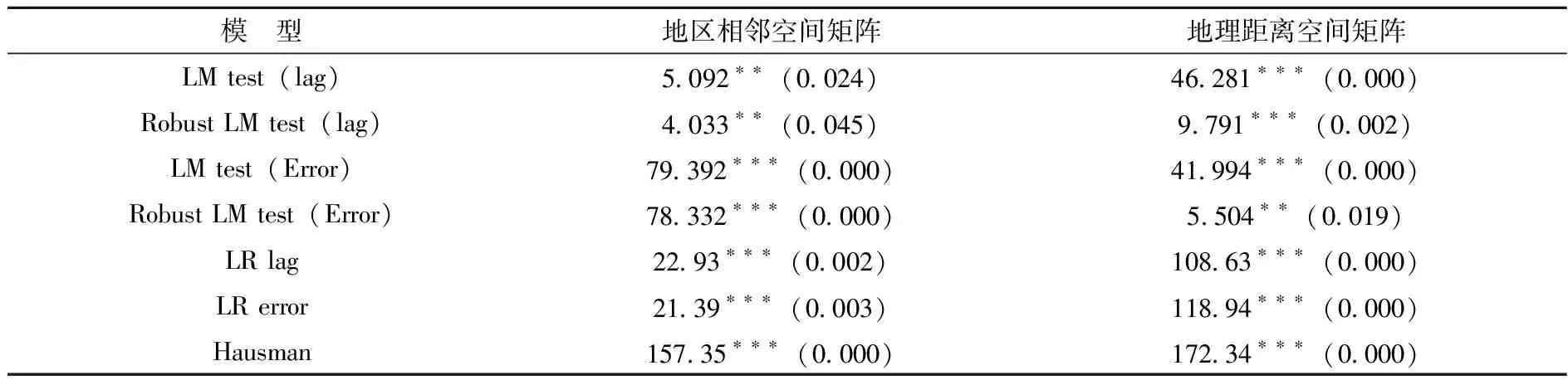

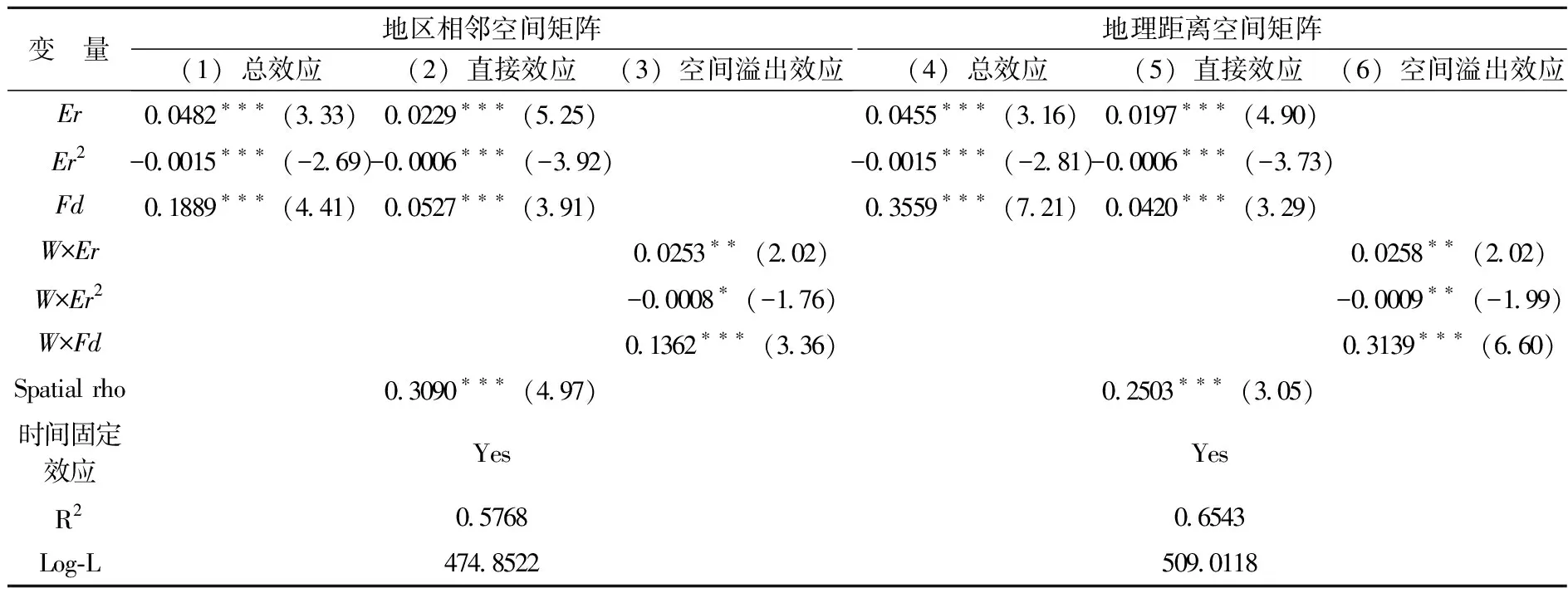

表4的估计结果显示,Spatial rho在两种空间矩阵下均显著为正,说明区域生态效率存在正向空间溢出效应;环境规制对区域生态效率的影响系数的一次项为正、二次项为负,二者均在1%的水平下显著,说明环境规制与区域生态效率之间存在倒U型关系,验证假说1的成立;财政分权的系数在两种空间矩阵下均显著为正(在5%的水平下),表明财政分权程度的提高促进了区域生态效率的提升。而环境规制、财政分权对区域生态效率的具体空间溢出效应还需进一步的分解分析。

表4 SDM模型空间计量结果(N=390)

为进一步揭示环境规制、财政分权对区域生态效率的空间溢出效应,下文通过效应分解分别验证环境规制、财政分权对区域生态效率的直接影响效应及空间溢出效应。

表5的估计结果显示,Spatial rho在两种空间矩阵中都在1%的水平下显著为正,表明相邻省份之间的区域生态效率呈现“竞争向上”的特征。在直接效应中,环境规制的一次项在1%的水平下显著为正、二次项在1%的水平下显著为负,表明环境规制与区域生态效率之间存在明显的倒U型关系。当环境规制强度较低时,为达到要素资源的合理配置,政府可采取限制排污总量或发放排污许可证等直接环境规制手段来实现环境治理目标。当环境规制强度高于阈值时,持续提高环境规制强度使企业承担的经营成本增加,削弱企业对环境治理的积极性,进而抑制区域生态效率的提升。环境规制的空间溢出效应也呈现倒U型关系。一方面,相邻省份在政策的制定、实施方面具有趋同性,面对严峻的环境治理压力,邻近省份会选择更加相似的环境治理政策,导致其环境规制水平趋同。由于知识溢出效应的存在,当本地区的环境规制促进绿色创新水平提升时,该技术会在各个省份间快速流动,使其他省份搭上环境治理的“便车”。可见,环境规制与区域生态效率之间呈倒U型关系且对周边地区的区域生态效率存在正向溢出,从而验证假说1的成立。

表5 环境规制、财政分权对区域生态效率的空间溢出效应估计结果(N=390)

从财政分权方面看,财政分权的直接效应均显著为正,其促进区域生态效率提升的原因在于:随着财政分权的扩大,地方政府用于提高企业绿色创新水平的投资性偏好增加,用于环境污染治理等公共物品和服务的投资性偏好也相应增加,并根据当地自身特点制定具有比较优势的产业政策,以实现可持续发展的最终目的。从空间效应来看,财政分权对区域生态效率具有显著的正向空间溢出效应,各地方政府之间的“模仿效应”和“示范效应”使本地区的财政分权促进周边地区的区域生态效率提升。

(二)稳健性检验

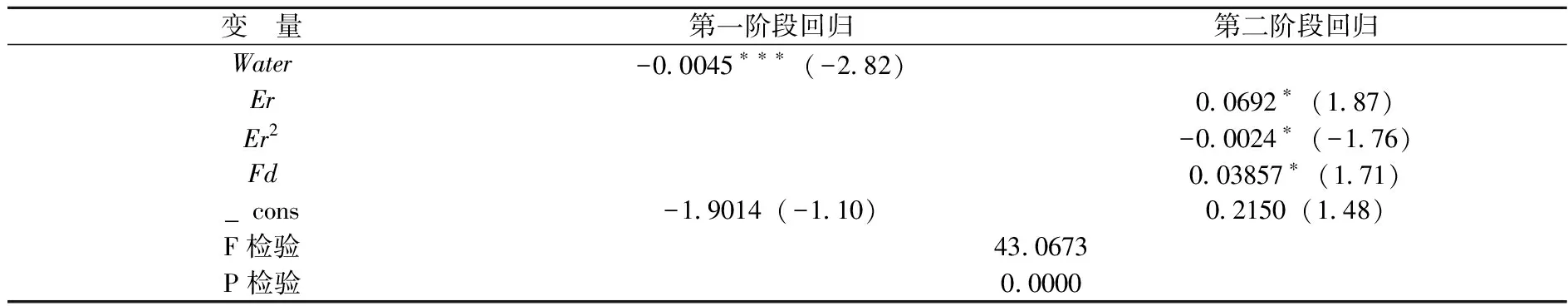

1.内生性处理。为克服内生性导致的估计误差,本文借鉴董直庆和王辉(2019)的研究,选用各省份年平均降雨量(Water)作为环境规制的工具变量[35]。该地区降雨量越少,污染物清理的效率随之降低,污染物逐渐堆积,环境污染越发严重,环境规制强度相应地提升。此外,从外生性角度看,降雨量与区域生态效率不直接关联,因此本文以降雨量作为工具变量解决环境规制的内生性问题,并采取二阶段最小二乘法进行估计(回归结果见表6所示)。

表6 稳健性检验:工具变量(N=390)

表6的第一阶段回归结果显示,工具变量降雨量对环境规制的影响显著为负且F检验值大于10,表明回归中不存在弱工具变量问题。进一步地,环境规制的一次项及二次项、财政分权的系数均与基准回归结果基本一致,验证基准结果的准确性。

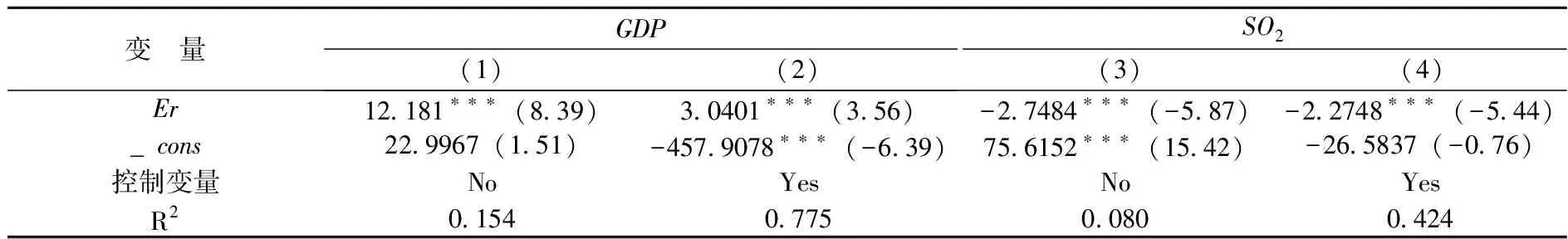

2.替换变量。环境规制作为地方政府促进经济效应和环境效应“双赢”的重要手段,本文在基准回归中采用综合测算方式对区域生态效率指标进行度量。为进一步检验环境规制对经济效应和环境效应的影响,以评估环境规制的有效性,参考李竞等(2021)的做法,本文将各个省份的GDP作为经济发展程度、二氧化硫排放量作为污染排放量[36]。当环境规制的实施促进GDP提升的同时也能有效抑制二氧化硫排放量,则可验证环境规制政策实施的有效性(回归结果见表7所示)。

表7 稳健性检验:替换变量(N=390)

表7分别验证环境规制对经济效应和环境效应的影响。其中,环境规制对GDP的影响系数均在1%的水平下显著为正,表明环境规制政策的实施对经济发展具有重要作用;对二氧化硫排放量的影响系数均在1%的水平下显著为负,说明环境规制政策的实施抑制二氧化硫排放量。因此,环境规制的实施有助于实现经济效应和环境效应的“双赢”,也从侧面验证了环境规制对经济效应与环境效应相结合的综合指标——区域生态效率的促进作用。

(三)区域异质性检验

由于国内各地区的区域生态效率存在较大差异,因此本文将全国30个省份按照区域划分为东部、中部和西部地区并分别进行回归。表8显示,西部地区的环境规制对区域生态效率的影响呈倒U型关系,东部地区存在促进作用,中部地区的实施效果不显著。在面对环境规制的约束时,东部地区的企业可迅速做出反应,加之东部地区的环境治理监管较为严格,企业对政策的反应程度显著强于中西部地区,因此环境规制政策的实施效果也更加明显。

表8 分区域的SDM模型回归结果

五、进一步分析:财政分权的门槛效应

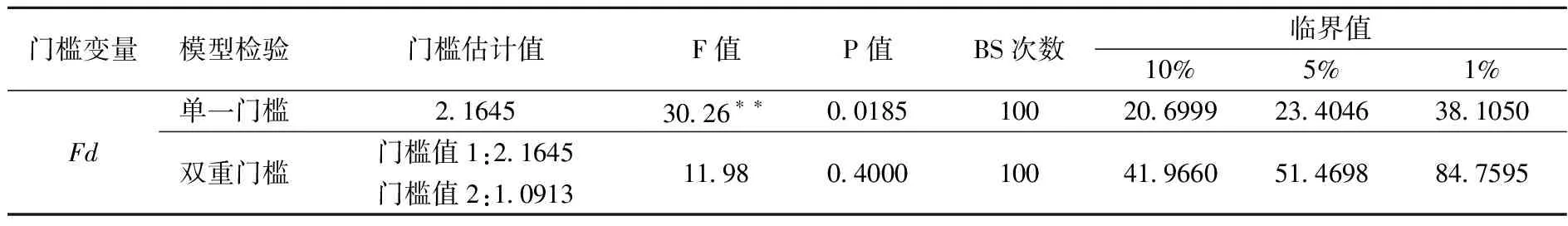

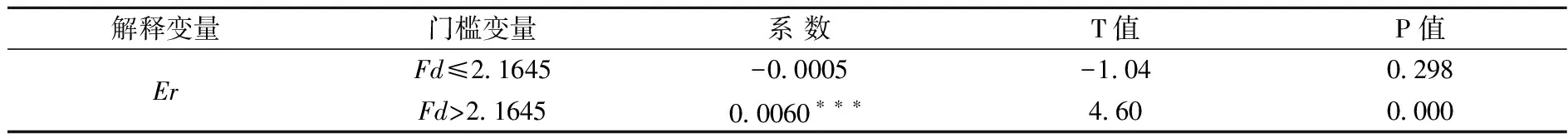

环境规制的实施一般需多种政策工具组合使用。考虑到环境规制是地方政府应对节能减排的主要政策手段,地方政府的财政分权可能会阻碍环境规制政策的实施,因此本文选取财政分权作为门槛变量来检验其对环境规制政策实施的调节作用。表9列出自助抽样100次得到的财政分权门槛值。结果显示,财政分权的F值在5%的水平下显著,门槛值为2.1645,双重门槛F值不显著,未通过显著性测试,因此本文选择单一门槛模型进行检验。

表9 门槛效应检验结果

本文采用面板门槛回归模型,探究不同财政分权下环境规制对区域生态效率的影响系数是否存在差异。根据门槛效应检验,我们以单一门槛模型为主模型并构建以下的模型:

EEit=β0+β1Xit+β2Erit×I(Fdit≤φ)+β3Erit×I(Fdit>φ)+εit

(4)

其中,EEit表示区域生态效率,I(⋅)为指示函数,Fdit为财政分权门槛变量,φ表示特定的门槛值,εit为误差扰动项。当财政分权Fdit小于门槛值φ时,环境规制对区域生态效率的影响系数为β2;当财政分权Fdit大于门槛值φ时,环境规制对区域生态效率的影响系数为β3。

表10的估计结果显示,环境规制对区域生态效率的影响受到财政分权的约束。当财政分权低于门槛值2.1645时,环境规制对区域生态效率的影响不显著;当财政分权高于门槛值2.1645时,环境规制的系数为0.0060且通过1%的显著性检验。当财政分权程度较低时,地方政府优先选择促进经济发展而降低对环境规制的投入;当财政分权程度较高时,政府拥有更大的财政支配自由,选择将更多的财政支出来实施环境规制,从而促进区域生态效率,验证了假说2的成立。

表10 单一门槛效应回归结果

六、结论与政策建议

本文运用非期望产出的超效率SBM模型对区域生态效率指标进行测算,以2007—2019年30个省份数据为样本,验证环境规制对区域生态效率的影响及财政分权的调节作用。结果发现:(1)在环境规制强度较低时,环境规制是提升区域生态效率的积极因素,当环境规制强度超过阈值时,环境规制抑制区域生态效率并对其产生正向溢出效应,且环境规制的实施存在空间异质性,在西部地区对区域生态效率的影响呈现倒U型,在东部地区具有促进作用;(2)财政分权有助于提升区域生态效率,对周边地区同样存在正向溢出效应;(3)财政分权与环境规制存在交互作用,当财政分权达到一定程度时,地方政府的财政自由支配可充分发挥作用,以保证环境规制的有效实施。

基于以上的实证结果,本文提出如下的政策建议。(1)提高环境规制强度,充分发挥环境规制对区域生态效率的正向影响作用,适当放松对绿色技术水平不高的企业的环境规制强度,注重从源头治理污染,突出精准治理。(2)各级政府应进一步加快“放管服”制度改革,赋予地方财政自由,增强地方主体责任,提高地方政府财政支配、调度的自由应是政策实施的关键。同时,随着环境指标逐步纳入经济发展质量考核中,避免地方政府迫于环保压力而采取“一刀切”的环境治理方式,进一步完善地方政府官员的考核制度并将环境治理及绿色发展作为其晋升的核心考核条件,建立地方政府对环境治理的“追责制”。(3)地方政府应制定差异化的环境规制政策,由于各地区发展水平存在较大差异,因此要充分发挥环境规制与区域生态效率的“示范效应”带来的空间溢出性,促进区域生态效率发展较快地区带动周边欠发达地区,同时进一步加强周边地区的合作交流,为地区间区域生态效率的共同提升营造良性竞争环境。