城市行政级别、数字经济与要素市场扭曲

闫中晓 吴祯

摘要:市场失灵和行政性因素都会导致要素市场扭曲,数字经济可以通过弥补市场失灵改善要素市场扭曲,但要素在高行政级别城市的过度集聚会破坏数字经济改善要素市场扭曲的机制。采用2011—2019年274个城市面板数据的实证分析发现:在高行政级别城市中,数字经济发展对要素市场扭曲具有显著的正向影响,该影响主要源自对劳动要素市场扭曲的加剧,且劳动力集聚程度越高加剧效应越强;在低行政级别城市中,数字经济发展对要素市场扭曲具有显著的负向影响,该影响主要源自对资本要素市场扭曲的改善。对于流动性较强和数字经济渗透度较高的资本要素,数字经济的市场扭曲改善效应较大(在低行政级别城市中),而要素过度集聚对数字经济改善市场扭曲机制的破坏较弱(在高行政级别城市中)。因此,应以建设全国统一大市场破除要素流动壁垒,以完善城市行政级别体系促进要素(尤其是劳动力)从高级别城市向低级别城市的自由流动,以推进劳动数字化智能化增强数字经济对劳动要素的渗透度,进而有效改善要素市场扭曲,提高资源配置效率。

关键词:

城市行政级别;数字经济;要素市场扭曲;资本市场;劳动力市场;全国统一大市场

中图分类号:F293;F123.9文献标志码:A文章编号:1674-8131(2023)02-0001-15

一、引言

要素驱动型发展模式推动中国实现了经济持续高速增长,也造成要素市场较大程度的扭曲。改革开放后,随着市场化水平不断提高,中国产品市场和要素市场扭曲趋于减弱,但逐步形成了“上游要素市场垄断、下游产品市场基本完全竞争”的垂直结构(王永进 等,2014)[1]。与产品市场相比,要素市场相对滞后的市场化进程导致其仍存在较为严重的市场扭曲,制约着经济效率提升及高质量发展(白俊红 等,2016,2022)[2-3]。我国已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,主要目标任务转变为提质增效,改善要素配置成为提高生产率、促进经济社会高质量发展的重要驱动力(丁松 等,2022)[4]。2020年3月,中共中央、国务院发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》指出,要深化要素市场化配置改革,促进要素自主有序流动,提高要素配置效率,进一步激发全社会创造力和市场活力,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。 党的二十大报告也明确提出,要构建全国统一大市场,深化要素市场化改革,建设高标准市场体系。可见,打破限制要素自由流动的壁垒、改善要素市场扭曲是构建新发展格局、助推经济高质量发展的关键(刘昱洋,2021;王明益 等,2022)[5-6]。

要素市场扭曲主要是指由市场外部因素干扰造成的要素实际价格偏离均衡价格,会导致实际价格无法反映要素真实的供求关系(白俊红 等,2016;王永进 等,2021)[2][7]。外部干扰因素可以分为市场失灵和行政性因素两类(才国伟 等,2019)[8],因而通过弥补市场失灵或纠正政策扭曲能够改善要素市场扭曲。作为一种基于互联网和数字技术发展的新经济形态,数字经济可以通过多种路径减轻市场失灵,比如:数字经济发展衍生的新服务、新技術、新模式、新业态等能够突破传统的时空限制,实现共享高效信息、增强企业间横纵向联系等,促进资源在更大范围内畅通流动(丁松 等,2022;汤蕴懿 等,2022)[4][9];数字经济能降低搜寻成本、复制成本、交通成本、追踪成本和验证成本等,进而提高市场交易效率(Goldfarb et al,2019;李三希 等,2022)[10-11];等等。从这方面来看,数字经济的发展将改善要素市场扭曲。然而,要素市场价格的形成会受到很多市场外因素的影响,比如政府行为、资源禀赋、区位条件等,那么,在各地区的经济实践中数字经济的发展是否都能有效改善要素市场扭曲?对此还需进行客观的研判。

随着5G、大数据、物联网、人工智能、云计算、区块链等数字技术的发展和应用,数字经济的发展受到广泛关注,大量文献对数字经济发展产生的各种经济社会效应进行了探讨。其中,直接研究数字经济与要素市场扭曲关系的经验分析不多,而对数字经济与资源(要素)错配关系的实证研究相对较多。相关研究大多认为,数字经济能通过降低搜寻成本、提升要素利用效率、优化要素配置结构、提高市场化程度、金融发展水平等降低资本错配程度(张永恒 等,2020;李慧泉 等,2022;白俊红 等,2022)[12-13][3]。但关于数字经济对劳动错配的影响却持有不同观点,一种观点认为数字经济通过就业灵活化、就业平台化、提高市场化程度等改善了劳动错配(李慧泉 等,2022)[13];另一种观点认为由于数字技术对劳动要素的渗透率不足等导致数字经济对劳动错配无显著影响甚至加剧了劳动错配(白俊红 等,2022)[3]。总体上看,相关研究成果大多指向数字经济发展会改善要素市场扭曲:项云等(2021)研究发现,数字经济有效缓解了要素市场扭曲[14];余文涛和吴士炜(2020)分析表明,互联网平台经济对金融市场错配和技术市场错配具有显著的改善效应[15];徐晓莉等(2022)认为,数字普惠金融的发展缓解了地区要素市场扭曲程度[16];邓若冰和吴福象(2022)也发现,数字经济对研发人员和资本要素市场扭曲均具有显著的抑制效应[17]。

然而,上述关于数字经济影响要素市场扭曲的经验分析均是采用省级层面的数据,而我国的省级区域是较大的地理空间,其内部不同城市(地区)之间的资源条件、经济技术水平以及数字经济水平等都存在较大差异,省级层面的数据反映的是省域内各城市的总体或平均水平,分析结果可能掩盖了城市之间的差异。城市是数字经济发展的区域载体,也是连接国家、企业和个人,容纳产业以及各种产品和要素交换的基本单元(孙楚仁 等,2015;闫中晓 等,2021)[18-19]。数字经济不仅会改变城市内部传统空间组织,还会推动城市间空间邻近性转变为网络连接性,形成网络型城市空间结构,为资源配置提供更大的流动空间(邓慧慧 等,2022)[20],进而对城市要素市场及要素流动性产生重要影响。因此,采用城市层面的数据来分析数字经济发展对要素市场扭曲的影响更具针对性,也更有意义。同时,从我国城市体系来看,城市的行政级别本质上是关于地方距离中央决策中心远近的度量,反映了具有空间梯度特征的城市谈判力(江艇 等,2018)[21]。不同行政级别城市在获得各种资源、优惠政策及经济调控等方面的能力不同,进而可能导致数字经济对要素市场扭曲的影响存在差异。

基于上述思考,本文在已有研究的基础上,采用城市层面的数据来检验数字经济发展对要素市场扭曲的影响,并从城市行政级别视角探究其作用机制。相较于现有文献,本文的边际贡献主要在于:一是在理论上,将城市行政级别納入数字经济与要素市场扭曲的研究框架中,探讨城市行政级别对数字经济的要素市场扭曲改善效应的影响,拓展和深化了数字经济与要素市场关系研究的范畴;二是在实证方法上,采用城市层面的数据并分别检验数字经济发展对高行政级别城市和低行政级别城市要素市场扭曲的影响,有利于更深入全面地认识数字经济影响要素市场的实际效应;三是进一步基于资本要素市场与劳动要素市场的差异,探究不同行政级别城市实际效应差异的主要来源,进而为更好更充分发挥数字经济的要素市场扭曲改善效应提供经验借鉴和政策启示。

二、理论分析与研究假说

1.数字经济发展对要素市场扭曲的影响

进入数字经济时代,数字经济发展的资源、载体和驱动力都会对要素市场配置和流动产生重要影响(陈晓红 等,2022)[22]。具体来看:一是数据要素共享有利于打破要素流动壁垒。作为数字经济发展的关键资源,数据要素具有非排他性、强渗透性和可再生性等特征,可以打破传统要素的供求信息壁垒,拓展要素配置边界,促进要素流动,进而降低要素市场供需与最优水平的偏离(邓慧慧 等,2022)[20]。二是互联网平台发展有利于提高要素的供需匹配效率。作为数字经济发展的重要信息载体,互联网平台发展依托数字技术增强要素市场的透明度,并通过弱化时空限制促进要素市场一体化,可以大大提升市场信息的时效性和准确性,实现要素供需的精准匹配,提高要素匹配效率,进而有利于改善要素市场供需结构(荆文君 等,2019;白俊红 等,2022)[23][3]。三是数字技术发展的替代效应会提高要素配置效率。作为数字经济发展的驱动力,5G、大数据、云计算、区块链等新兴数字技术渗透到传统经济各行各业,直接替代低效率要素或改变传统要素的投入比例,这种替代效应会提高传统要素的配置效率。因此,从理论上讲,数字经济发展会打破要素流动壁垒、提高要素匹配效率和配置效率,进而有利于改善要素市场扭曲。

2.不同行政级别城市的差异

虽然在理论上数字经济发展将改善要素市场扭曲,但在实践中该效应的实现会受到具体的现实条件的影响。尤其是从城市层面上来看,不同的城市的要素条件、要素市场以及数字经济发展水平等都存在显著差异,因而对于不同的城市,数字经济发展对其要素市场扭曲的作用可能表现出明显的异质性。西方发达国家的城市发展主要由市场主导,但中国的城市发展由市场和政府共同主导(蔡昉 等,2003)[24],城市享有的发展政策成为影响其经济社会发展的重要因素之一,而城市得到优惠政策的多少和程度与其行政等级密不可分(王垚 等,2015)[25]。相对来讲,高行政级别城市获得的公共资源、再分配资源及中央财政投入等较多(谢小平 等,2017)[26],导致其在人、财、物等方面比低行政级别城市具有明显优势(黄玖立 等,2021)[27],而且这种优势会在累积循环机制作用下不断巩固和强化,产生马太效应。基于上述考虑,本文选择从行政级别的维度来考察数字经济发展影响要素市场扭曲的城市异质性。

目前,中国的数字经济发展整体尚处于起步阶段(史丹,2022)[28],高行政级别城市凭借自身的高势能在数字基础设施、数字化资本、数字技术熟练劳动力等方面获得相对优势,这将促使其数字经济发展水平也相对较高,进而为通过数字要素共享、互联网平台和数字技术发展等改善要素市场扭曲提供了更好的条件。然而,行政级别作为政府赋予城市的一种“区域性要素”(钱净净,2014)[29],比其他因素(如地理区位、教育环境、基础设施)等更容易导致资源的集聚(江艇 等,2018)[21]。高行政级别城市凭借高势能虹吸大量资源要素聚集,容易造成过度积聚,尤其是劳动力的过度集中,带来显著的拥挤效应(孙久文 等,2015;李晓萍 等,2015)[30-31],而这种要素过度积聚的拥挤效应会破坏数字经济发展改善要素市场扭曲的机制。具体来看:等级化的城市行政管理体制使各个行政等级的城市拥有不同的资源获取和分配权限,高行政等级城市获得资源的能力更强,不仅造成城市发展非公平的竞争环境, 而且导致高行政等级城市的要素投入相对过多。城市要素过度积聚意味着城市内部要素面临过剩,这会导致数字经济发展带来的要素流动壁垒降低、要素匹配效率提高等反而会加剧同类、同质要素的恶性竞争,甚至加剧高级要素与低级要素之间的竞争,导致要素实际价格偏离均衡价格,进而加剧要素市场扭曲。此外,从城市间的要素流动来看,由于诱导式他组织机制的作用,高行政级别城市数字经济发展通过数字技术替代而释放出的要素资源无法流入其他城市,而且仍会虹吸其他城市的要素流入,进一步加剧城市内部要素供需的不平衡,不利于改善要素市场扭曲。

相对于高行政级别城市而言,低行政级别城市获得的公共资源、再分配资源及中央财政投入等较少,这种行政级别赋予的优势相对不足导致其对要素流入的吸引力不足,产生要素过度积聚的概率较小,因而由要素过度积聚导致的对数字经济发展改善要素市场扭曲机制的破坏效应也不存在。值得注意的是,低行政级别城市的数字经济发展水平往往较低,通常是数字技术的接受者,享受数字技术合作所带来的技术扩散和知识溢出等正外部性(邓慧慧 等,2022)[20],这也有利于数字经济发展改善要素市场扭曲的机制发挥作用。因此,对于低行政级别城市来讲,数字经济发展有利于改善其要素市场扭曲。

基于此,本文提出假说1:数字经济发展水平提高能够改善低行政级别城市的要素市场扭曲,但不利于高行政级别城市的要素市场扭曲改善。

3.差异的来源:资本要素市场扭曲与劳动要素市场扭曲的区别

要素市场主要是指资本市场和劳动力市场(才国伟 等,2019)[8]。劳动要素和资本要素都具有逐利性,但劳动要素流动除了受工资或未来预期工资的影响外,还受到就业机会、公共服务(特别是教育)以及主观因素等的影响(夏怡然 等,2015)[32],因而资本要素的流动性比劳动要素的流动性更强。同时,在同一城市中,劳动要素与资本要素集聚状况也可能不同。因此,数字经济发展对资本要素市场扭曲和劳动要素市场扭曲的影响也可能存在异质性。对此,本文进一步分析数字经济发展对不同行政级别城市资本要素市场扭曲与劳动要素市场扭曲的影响,以期能够找到上述差异的来源。

高行政级别城市凭借自身优势拥有更多的就业机会、更好的公共服务(特别是教育)以及更高的工资或未来预期工资,可以吸引大量劳动力流入,更容易形成劳动要素过度集聚。此外,高行政级别城市数字经济发展水平较高,技术进步的技能偏向也较高,导致其对中高技能劳动力的需求增加,进而带来技能型劳动力集聚。技能型劳动力集聚会提高生产率,但由于市场工资的调整因粘性而具有滞后性,导致劳动力的实际工资低于边际产出水平,从而加剧劳动要素市场扭曲(徐邵军 等,2022)[33]。相对劳动要素而言,资本要素流动性较强,且受利润的影响更大,较强的流动性、逐利性会驱使资本更容易在城市间流动,较不容易导致过度集聚,对数字经济发展改善其市场扭曲的机制的破坏相对较小。综合来看,高行政级别城市数字经济发展对其劳动要素市场扭曲的影响比对资本要素市场扭曲的影响更大。

在低行政级别城市,劳动要素会因高行政级别城市的虹吸而流出,同时,也会因自身相对优势吸引周边小城镇及农村的劳动力流入,因此劳动要素不会过度集聚,也不会过度短缺。然而,低行政级别城市数字经济发展水平较低,劳动力素质及数字化水平也较低。从供给角度来看,相对于资本要素而言,劳动要素的数字化渗透率较低,劳动技能、劳动方式和劳动过程的数字化需要一定的过程和时间,个人隐私的保护也导致数字化进程中的劳动共享较难实现(张永恒 等,2020)[12]。而资本要素的流动性较强,而且资本仅需借助互联网技术和信息通信(如支付宝、网上银行、投融资平台等)就能快速实现转移,数字经济发展可以有效减少资本流动的中间环节、降低资本流动的成本,进而提升资本要素配置效率。此外,数字技术对于资本要素的渗透性较强,可以促使资本流向供给不足的小微企业,提高资本要素的匹配效率(白俊红 等,2022)[3]。因此,低行政级别城市数字化发展对其劳动要素市场扭曲的影响没有对资本要素市场的影响那么大。

基于此,本文提出假说2:数字经济发展对低行政级别城市要素市场扭曲的负向影响主要源自其对资本要素市场扭曲的改善,而对高行政级别城市要素市场扭曲的正向影响主要源自其对劳动要素市场扭曲的加剧。

三、实证研究设计

1.基准模型构建与变量测算

(1)“要素市场扭曲”的测算

(2)“数字经济发展”的测算

借鉴刘军等(2020)、赵涛等(2020)的做法[41-42],从互联网和数字金融发展两个方面构建数字经济评价指标体系,使用主成分分析法测算样本城市的数字经济发展水平。互联网发展方面,借鉴黄群慧等(2019)的方法[43],选用每百人互联网宽带接入用户数、每百人移动电话用户数、计算机服务和软件业从业人员占城镇单位从业人员比重、人均电信业务总量等指标;数字金融发展方面,采用北京大学数字普惠金融指数作为评价指标。

(3)控制变量的选择与测算

参考白俊红和刘宇英(2018)、文雁兵等(2022)、李慧泉等(2022)、白俊红等(2022)、王明益和姚清仿(2022)的研究[44-45][13][3][6],选取以下控制变量:一是“对外开放度”,采用样本城市进出口总额占其GDP的比重来衡量。对外贸易开放会通过竞争效应优化资源配置(Melitz,2003)[46],然而出口导向政策可能会破坏这种“优胜劣汰”的竞争效应,进而不利于资源优化配置(张杰 等,2011;施炳展 等,2012)[47-48],因此對外贸易开放度对要素市场扭曲程度的影响具有不确定性。二是“产业结构升级”,采用第三产业增加值占GDP的比重来衡量。产业结构升级能够促进要素从低效部门流向高效部门(崔书会 等,2019)[49],进而改善要素市场扭曲。三是“人口规模”,采用全市年末总人口数的自然对数来衡量,用以控制城市发展及劳动力规模的影响。四是“财政压力”,采用地方政府财政支出与财政收入的比值来衡量。地方政府的财政压力越大,越倾向于采取地方保护行为提高本地财政收入,限制要素自由流动(张璟 等,2008)[50],从而不利于改善要素市场扭曲。五是“金融发展水平”,采用金融机构各项存款和贷款总额与GDP的比值来衡量。城市金融发展水平越高,金融市场环境越好,以金融交易为载体的价格机制和信息传导网络越能发挥作用,然而政府主导下的金融体系也可能破坏金融发展对要素市场扭曲的改善机制(韩剑 等,2014;白俊红 等,2018)[51][44],导致金融发展水平提高对要素市场扭曲的影响具有不确定性。六是“交通物流环境”,采用交通仓储邮电从业人员数占总从业人员的比重来衡量(谷国锋 等,2019)[52],用以控制城市公共服务水平的影响。

2.样本选择与数据处理

基于数据的可得性和完整性,本文选取2011—2019年274个地级及以上城市作为研究样本。由于要通过分类回归来考察不同行政级别城市的数字经济发展对其要素市场扭曲程度的影响是否存在差异,参考黄玖立和胡静(2021)的做法[27],对样本城市进行如下划分:直辖市、副省级城市、省会(首府)城市为高行政级别城市(共35个),其他城市为低行政级别城市(共239个)。本文研究使用的数据主要来自《中国城市年鉴》、《中国劳动统计年鉴》、《中国统计年鉴》以及各地级市《国民经济和社会发展统计公报》等,部分缺失数据用插值法补齐。表1报告了主要变量的描述性统计结果。

四、实证检验结果分析

1.基准模型回归结果

本文采用面板固定效应模型进行回归分析,表2为基准模型估计结果。在对全部城市样本的估计中,“数字经济发展”的系数不显著,表明在样本期间内,样本城市的数字经济发展水平与其要素市场扭曲程度在总体上没有显著的相关性。但在对高级别城市样本和低级别城市样本的估计中,“数字经济发展”对“要素市场扭曲”的系数分别显著为正和显著为负,表明数字经济发展水平的提高改善了低行政级别城市的要素市场扭曲,但不利于高行政级别城市的要素市场扭曲改善,假说1得到验证。可见,如果只是采用全部城市的数据进行整体性的分析,数字经济发展对数量较少的高级别城市要素市场扭曲的加剧效应会掩盖其对数量众多的低行政级别城市要素市场扭曲的改善效应,得到的结论并不具有参考价值,也不能反映真实的状态。因此,基于城市的特征差异对不同类型城市分别进行分析是更为科学的方法,也是必要的。

2.稳健性检验与内生性处理

为了验证基准模型分析结果的稳健性,本文采取替换关键变量测算指标的方法进行稳健性检验。第一,替换核心解释变量。目前,采用多指标测算数字经济发展水平的方法主要有两种,即主成分分析法和熵权法,本文参照杨丽和孙之淳(2015)改进的熵权法[53],重新测算样本城市的数字经济发展水平并进行模型检验。第二,替换被解释变量。采用两种方法重新测算样本城市的要素市场扭曲程度:一是借鉴王永进和李宁宁(2021)的做法[7],用“资本要素市场扭曲”与“劳动要素市场扭曲”的乘积来测算“要素市场扭曲”;二是借鉴陈永伟和胡伟明(2011)、白俊红和刘宇英(2018)的做法[54][44],利用最小二乘虚拟变量法(LSDV)估计要素产出弹性,重新测算“要素市场扭曲”。上述稳健性检验的回归结果如表3所示,均与基准模型的回归结果一致,表明本文的分析具有较高的可靠性。

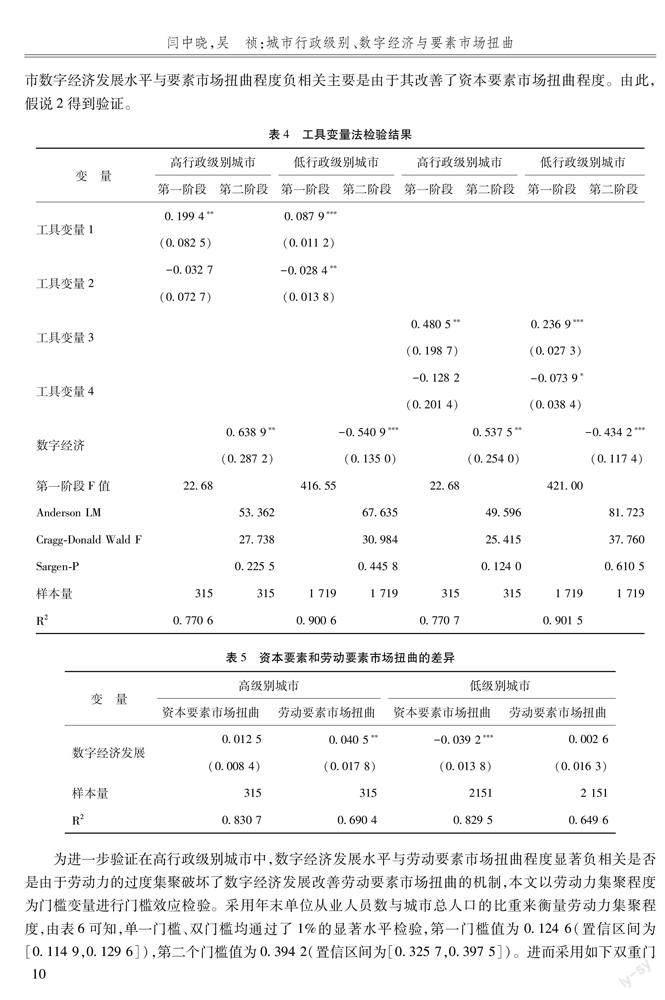

考虑到模型检验可能存在双向因果关系以及遗漏变量等内生性问题,参考黄群慧等(2019)的思路[43],借鉴柏培文和张云(2021)、陈贵富等(2022)的做法[55-56],采用工具变量两阶段最小二乘法(2SLS)进行内生性处理。基于城市的历史特征和地理特征构建核心解释变量“数字经济发展”的工具变量:历史特征上选取“1984年每百万人邮局数量”(取自然对数)指标,一方面城市早期的邮局数量会从技术层面影响其后期互联网及数字技术的应用和发展,另一方面早期的邮局数量不会直接影响城市的要素市场扭曲程度;地理特征选取“地形起伏度”(取自然对数)指标,一方面城市地形起伏度小有利于数字基础设施建设从而促进当地数字经济发展,另一方面地形起伏度不会直接影响城市的要素市场扭曲程度。由于“1984年每百万人邮局数量”和“地形起伏度”都为静态指标,不随时间变化,借鉴柏培文和喻理(2021)、李梦娜和周云波(2022)做法的做法[57-58],分别引入“上一年全国互联网端口数”(取自然对数)指标和“上一年全国网民数”(取自然对数),进而以“1984年每百万人邮局数量×上一年全国互联网端口数”和“地形起伏度×上一年全国互联网端口数”作为“工具变量1”和“工具变量2”,以“1984年每百万人邮局数量×上一年全国网民数”和“地形起伏度×上一年全国网民数”作为“工具变量3”和“工具变量4”。工具变量法的检验结果见表4。

Anderson LM统计量对应的P值均为0.000 0,在1%的显著水平上强烈拒绝工具变量识别不足的原假设;Cragg-Donald Wald-F统计量远大于Stock-Yogo检验在10%水平上的临界值,拒绝弱工具变量假设;Sargen-P值大于0.1,无法拒绝工具变量是外生的原假设。可见,本文工具变量的选取是合理的。检验结果显示,在高行政级别城市样本中核心解释变量的估计系数显著为正,而在低行政级别城市样本中核心解释变量的估计系数显著为负,进一步表明本文的分析结果是稳健的。

3.差异来源分析

以“资本要素市场扭曲”和“劳动要素市场扭曲”为被解释变量的模型回归结果如表5所示。在高行政级别城市样本中,“数字经济发展”对“资本要素市场扭曲”的估计系数为正但不显著,而对“劳动要素市场扭曲”的估计系数显著为正,表明高行政级别城市数字经济发展水平与要素市场扭曲程度正相关主要是由于其加剧了劳动要素市场扭曲程度;在低行政级别城市样本中,“数字经济发展”对“资本要素市场扭曲”的估计系数显著为负,而对“劳动要素市场扭曲”的估计系数为正但不显著,表明低行政级别城市数字经济发展水平与要素市场扭曲程度负相关主要是由于其改善了资本要素市场扭曲程度。由此,假说2得到验证。

为进一步验证在高行政级别城市中,数字经济发展水平与劳动要素市场扭曲程度显著负相关是否是由于劳动力的过度集聚破坏了数字经济发展改善劳动要素市场扭曲的机制,本文以劳动力集聚程度为门槛变量进行门槛效应检验。采用年末单位从业人员数与城市总人口的比重来衡量劳动力集聚程度,由表6可知,单一门槛、双门槛均通过了1%的显著水平检验,第一门槛值为0.124 6(置信区间为[0.114 9,0.129 6]),第二个门槛值为0.394 2(置信区间为[0.325 7,0.397 5])。进而采用如下双重门槛模型进行分析:

五、结论与启示

在新发展阶段,改善要素市场扭曲以提升资源配置效率是推动高质量发展的关键,数字经济的发展为改善要素市场发展环境、弥补市场失灵提供了有效路径和机制。然而,要素市场扭曲并非仅仅由市场失灵引起,政策因素也会起到很大作用。从根本上讲,数字经济对要素市场扭曲的改善主要是通过促进要素的自由流动来实现的,而城市行政级别差异导致的发展资源和发展环境差异会促使要素(尤其是劳动要素)在高行政级别城市过度集聚,并阻碍要素从高行政级别城市流向低行政级别城市,从而对数字经济改善要素市场扭曲的机制产生一定的破坏。本文采用2011—2019年274个地级市及以上城市面板数据的分析发现:在高行政级别城市样本中,数字经济发展水平与要素市场扭曲程度显著正相关,这种正向影响主要源自数字经济发展对劳动要素市场扭曲的加剧;而在低行政级别城市样本中,数字经濟发展水平与要素市场扭曲程度显著负相关,这种负向影响主要源自数字经济发展对资本要素市场扭曲的改善;数字经济发展对高行政级别城市劳动要素市场扭曲的影响存在随着劳动力集聚程度提高由负转正的二重门槛效应,表明劳动力过度集聚破坏了数字经济改善劳动要素市场扭曲的机制,进而导致了数字经济发展水平与劳动要素市场扭曲乃至要素市场扭曲的负相关性。

我国的城市体系具有行政级别的金字塔结构,级别越高的城市数量越少,而且长期以来级别越高的城市发展越受到国家和各级政府的重视和支持,这使得高级别城市在经济发展和政策支持的双重优势下对各种生产要素形成了强大的集聚力,并对要素从高级别城市向低级别城市流动形成了一定阻碍。正是这种对要素自由流动的干扰,使城市行政级别成为影响数字经济的资源(要素)配置效应的一个重要因素。本文分析表明,要素在高行政级别城市的过度集聚会破坏数字经济通过弥补市场失灵改善要素市场扭曲的机制,导致数字经济发展在不同行政级别城市具有不同的要素配置效应;同时,对于不同的要素(资本和劳动)而言,由于自身的流动性和数字经济的渗透度不同,无论是数字经济对其市场扭曲的影响还是城市行政级别在其中发挥的作用都具有显著差异。从资本要素与劳动要素的比较来看,对于流动性较强和数字经济渗透度较高的资本要素,数字经济的市场扭曲改善效应较大(在低行政级别城市中),而要素过度集聚对数字经济改善市场扭曲的机制破坏较弱(在高行政级别城市中)。因此,除了要进一步推动数字经济发展,增强数字技术赋能城市发展的功能外,还应减少和消除阻碍要素自由流动的政策性因素,并不断提高数字经济的要素渗透度,以更好地发挥数字经济改善要素市场扭曲的积极作用。对此,本文提出以下启示:

第一,以数字化赋能全国统一大市场建设,破除地方行政权力导致的要素流动壁垒。构建多主体参与、协同联动的数字经济发展新机制,推动市场一体化建设;建立线上线下一体化监管体系,构建线上线下统一大市场;建立和完善数据交易平台体系,统筹数字平台和大数据交易中心的合理分布,构建全国统一的分布式数据要素共享网络。第二,动态调整行政区划制度,完善城市行政级别体系。改革传统的等级化城市行政体系,减少行政手段对要素资源流动和配置的干预,避免要素资源在高行政级别城市过度“膨胀”;培育合理的多层次城市规模体系,加大对中小城市的扶持力度,逐步建立协调统一的医疗、教育和养老服务等体系,实现不同级别城市公共服务服务的均等化,促进要素(尤其是劳动力)从高级别城市向低级别城市的自由流动。第三,不断提高劳动力的数字素养,积极推进劳动数字化智能化,增强数字经济对劳动要素的渗透度。要注重对低技能劳动力的就业培训,着力提高劳动力的数字技术应用能力,以适应数字经济时代的就业要求。

参考文献:

[1]王永进,施炳展.上游垄断与中国企业产品质量升级[J].经济研究,2014,49(4):116-129.

[2]白俊红,卞元超.要素市场扭曲与中国创新生产的效率损失[J].中国工业经济,2016(11):39-55.

[3]白俊红,王星媛,卞元超.互联网发展对要素配置扭曲的影响[J].数量经济技术经济研究,2022,39(11):71-90.

[4]丁松,李若瑾.数字经济、资源配置效率与城市高质量发展[J].浙江社会科学,2022(8):11-21+156.

[5]刘昱洋.中国五大要素市场化配置的制约因素及完善策略[J].区域经济评论,2021,54(6):32-39.

[6]王明益,姚清仿.自由贸易试验区建设如何影响城市资源配置效率[J].国际贸易问题,2022(6):38-54.

[7]王永进,李宁宁.中间品贸易自由化与要素市场扭曲[J].中国工业经济,2021(9):43-61.

[8]才国伟,杨豪.外商直接投资能否改善中国要素市场扭曲[J].中国工业经济,2019(10):42-60.

[9]汤蕴懿,李方卓,梁伟豪.数字经济推动全国统一大市场建设的理论逻辑、政策过程及主要路径[J].上海商学院学报,2022,23(4):37-50.

[10]GOLDFARB A,TUCKER C. Digital economics[J]. Journal of Economic Literature,2019,57(1):3-43.

[11]李三希,黄卓.数字经济与高质量发展:机制与证据[J].经济学(季刊),2022,22(5):1699-1716.

[12]张永恒,王家庭.数字经济发展是否降低了中国要素错配水平?[J].统计与信息论坛,2020,35(9):62-71.

[13]李慧泉,简兆权,林青宁.数字经济发展能否改善中国资源错配[J/OL].科技进步与对策:1-10(2022-10-19).http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.G3.20221008.1236.004.html.

[14]项云,苏淑如,梁晓庆,等. 数字经济缓解要素市场扭曲了吗?——基于我国省际面板数据的经验研究[C]//中国统计教育学会,教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会,全国应用统计专业学位研究生教育指导委员会.2021年(第七届)全国大学生统计建模大赛获奖论文集(二),2021.

[15]余文涛,吴士炜.互联网平台经济与正在缓解的市场扭曲[J].财贸经济,2020,41(5):146-160.

[16]徐晓莉,李双圆,王森.数字普惠金融、要素市场扭曲与企业创新能力——基于数字经济行业研究[J].科技管理研究,2022,42(23):181-188.

[17]邓若冰,吴福象.数字经济抑制研发要素市场扭曲了吗[J].现代经济探讨,2022(11):24-35.

[18]孙楚仁,陈思思,张楠.集聚经济与城市出口增长的二元边际[J].国际贸易问题,2015(10):59-72.

[19]闫中晓,陈爱贞,鲍伟容.外资开放、城市创新能力与出口结构升级——基于中国城市层面数据分析[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2021,54(6):58-64.

[20]邓慧慧,刘宇佳,王强.中国数字技术城市网络的空间结构研究——兼论网络型城市群建设[J].中国工业经济,2022(9):121-139.

[21]江艇,孙鲲鹏,聂辉华.城市级别、全要素生产率和资源错配[J].管理世界,2018,34(3):38-50+77+183.

[22]陈晓红,李杨扬,宋丽洁,等.数字经济理论体系与研究展望[J].管理世界,2022,38(2):208-224+13-16.

[23]荆文君,孙宝文.数字经济促进经济高质量发展:一个理论分析框架[J].经济学家,2019(2):66-73.

[24]蔡昉,都阳.转型中的中国城市发展——城市级层结构, 融资能力与迁移政策[J].经济研究,2003 (6):64-71+95.

[25]王垚,王春华,洪俊杰,等.自然条件、行政等级与中国城市发展[J].管理世界,2015(1):41-50.

[26]谢小平,汤萱,傅元海.高行政层级城市是否更有利于企业生产率的提升[J].世界经济,2017,40(6):120-144.

[27]黃玖立,胡静.城市级别、议价能力与出口税收负担:行业空间分布视角[J].世界经济,2021,44(9):77-102.

[28]史丹.数字经济条件下产业发展趋势的演变[J].中国工业经济,2022(11):26-42.

[29]钱净净.拥挤效应、劳动力流动与城市规模体系演进研究[D].天津:南开大学,2014.

[30]孙久文,李姗姗,张和侦.“城市病”对城市经济效率损失的影响——基于中国285个地级市的研究[J].经济与管理研究,2015,36(3):54-62.

[31]李晓萍,李平,吕大国,等.经济集聚、选择效应与企业生产率[J].管理世界,2015(4):25-37+51.

[32]夏怡然,陆铭.城市间的“孟母三迁”——公共服务影响劳动力流向的经验研究[J].管理世界,2015(10):78-90.

[33]徐邵军,孙巍.异质性劳动力流动、房价变动与要素价格扭曲[J].财经研究,2022,48(6):79-93.

[34]靳来群.地区间资源错配程度分析(1992—2015)[J].北京社会科学,2018(1):57-66.

[35]HSIEH C,KLENOW P J. Misallocation and manufacturing TFP in China and India[J]. The Quarterly Journal of Economics,2009,124(4):1403-1448.

[36]BRANDT L,ZHU X. Accounting for Chinas growth[R]. University of Toronto Working Paper,No.394,2010.

[37]张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J].经济研究,2004(10):35-44.

[38]季书涵,朱英明,张鑫.产业集聚对资源错配的改善效果研究[J].中国工业经济,2016(6):73-90.

[39]杨建坤,曾龙.地方政府合作与城市群产业结构升级——基于长三角城市经济协调会的准自然实验[J].中南财经政法大学学报,2020(6):57-68+159.

[40]袁胜超,吕翠翠.地方政府合作与地区资源配置效率[J].当代财经,2022(9):3-14.

[41]刘军,杨渊鋆,张三峰.中国数字经济测度与驱动因素研究[J].上海经济研究,2020(6):81-96.

[42]赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020,36(10):65-76.

[43]黄群慧,余泳泽,张松林.互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J].中国工业经济,2019(8):5-23.

[44]白俊红,刘宇英.对外直接投资能否改善中国的资源错配[J].中国工业经济,2018(01):60-78.

[45]文雁兵,张梦婷,俞峰.中国交通基础设施的资源再配置效应[J].经济研究,2022,57(01):155-171.

[46]MELITZ M J. The impact of trade on intra‐industry reallocations and aggregate industry productivity[J]. econometrica,2003,71(6):1695-1725.

[47]张杰,周晓艳,李勇.要素市场扭曲抑制了中国企业 R&D?[J].经济研究,2011,46(8):78-91.

[48]施炳展,冼国明.要素价格扭曲与中国工业企业出口行为[J].中国工业经济,2012(2):47-56.

[49]崔书会,李光勤,豆建民.产业协同集聚的资源错配效应研究[J].统计研究,2019,36(2):76-87.

[50]张璟,沈坤荣.地方政府干预、区域金融发展与中国经济增长方式转型——基于财政分权背景的实证研究[J].南开经济研究,2008(6):122-141.

[51]韩剑,郑秋玲.政府干预如何导致地区资源错配——基于行业内和行业间错配的分解[J].中国工业经济,2014(11):69-81.

[52]谷国锋,许瑛航.中国地级市电子商务发展水平的空间格局及影响因素[J].经济地理,2019,39(10):123-129+145.

[53]杨丽,孙之淳.基于熵值法的西部新型城镇化发展水平测评[J].经济问题,2015,(03):115-119.

[54]陈永伟,胡伟民.价格扭曲、要素错配和效率损失:理论和应用[J].经济学(季刊),2011,10(4):1401-1422.

[55]柏培文,張云.数字经济、人口红利下降与中低技能劳动者权益[J].经济研究,2021,56(5):91-108.

[56]陈贵富,韩静,韩恺明.城市数字经济发展、技能偏向型技术进步与劳动力不充分就业[J].中国工业经济,2022(8):118-136.

[57]柏培文,喻理.数字经济发展与企业价格加成:理论机制与经验事实[J].中国工业经济,2021(11):59-77.

[58]李梦娜,周云波.数字经济发展的人力资本结构效应研究[J].经济与管理研究,2022,43(1):23-38.

City Administrative Level, Digital Economy,

and Factor Market Distortion

YAN Zhong-xiao WU Zhen

(1.Finance and Economics College, Jimei University, Xiamen 361021, Fujian, China;

2.School of Economics, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Abstract:

In recent years, the digital economy based on the new generation of information technology has become the most active field in China. In this context, how cities utilize digital economy development to improve factor market distortions is an important practical issue. However, there is little literature to investigate the impact of the digital economy on factor market distortion from the perspective of the city administrative level, especially the lack of in-depth research on the sources of impact of digital economy development on factor market distortion in cities of different administrative levels.

This paper uses data from China City Yearbook, China Labor Statistics Yearbook, China Statistical Yearbook, and National Economic and Social Development Statistical Bulletin of prefecture-level cities. By referring to the calculation method of urban factor market distortion proposed by Jin Laiqun (2018) and Bai Junhong, et al. (2022), capital factor market distortions and labor factor market distortions are calculated for cities. At the same time, the level of urban digital economy development is measured by using the methods of Liu Jun, et al. (2020) and Zhao Tao, et al. (2020) to examine how digital economy development in cities at different administrative levels affects factor market distortions. The empirical study result shows that the influences of digital economy development on factor market distortion are significantly different among cities at different administrative levels. The digital economy developments of high administrative level cities are not conducive to improving factor market distortion, while the digital economy developments of low administrative level cities help to improve factor market distortion. After considering endogeneity, changing digital economy development indicators and factor market distortion indicators, the regression results are still robust. Further tests on the sources of influence show that the development of the digital economy in high administrative level cities is not conducive to improving the distortion of the labor factor market, while that in low administrative level cities is beneficial to improving the distortion of the capital factor market. Moreover, the development of digital economy in high administrative level cities will not help to improve the distortion of the labor factors market because of the excessive concentration of labor factors.

Compared with previous literature, the main expansions of this paper are to include the administrative level into the scope of research on factor market distortion, broaden the scope of research on the relationship between the digital economy and factor market distortion from a new perspective, and preliminarily explore the impacts of digital economy development of cities at different administrative levels on factor market distortion and the influence sources.

This paper to some extent reveals the inherent logic of heterogeneity of urban administrative levels in the impact of the digital economy on factor market distortion, which helps relevant departments of cities at different administrative levels to formulate more targeted policies and measures on how to use the development of the digital economy to improve factor market distortion, providing new ideas for improving factor market distortion in China during the digital era.

Key words:

city administrative level; digital economy; factor market distortion; capital markets; labor market; national unified market

CLC number:F293;F123.9Document code:AArticle ID:1674-8131(2023)02-0001-15

(編辑:黄依洁)