数字经济发展对碳排放强度的影响

董楠楠 孙锐 郑宏越 白丹妮

摘 要:随着我国“30·60”双碳目标的提出和数字经济的发展,数字经济发展对于碳排放强度的影响方式和作用机制日益引起国内外经济界的关注,数字经济发展对于碳排放强度的影响呈现既促进又减少的双向效应,基于不同数据和模型的研究结论也呈现差异化的结果。本文基于中国2006—2019年278个地级市的城市面板数据,采用空间杜宾模型分析数字经济发展对碳排放强度的影响,并进一步分析其空间溢出效应和作用机制。研究结果表明:数字经济的发展对城市本地的碳排放强度起促进作用;从空间溢出效应看,对周边地区的碳排放有负向空间溢出作用;从作用机制看,主要通过数字经济发展的规模效应实现。

关 键 词:数字经济;碳排放强度;空间溢出效应;规模效应

DOI:10.16315/j.stm.2023.03.004

中图分类号: F1213

文献标志码: A

当前中国经济发展进入新的阶段,在追求经济高质量发展的背景下,不断优化的产业结构和能源结构使得中国经济焕发新机。然而,以制造业为首的产业结构优化推动中国经济的蓬勃发展的同时,也导致了以煤炭消耗为主的能源消费的快速增长,这是中国二氧化碳排放量增加背后的关键驱动因素;此外,在经济发展方面,家庭消费和生产结构也是碳排放增加的重要驱动因素[1]。党的二十大报告着重强调要积极稳妥推进碳达峰碳中和。如何控制碳排放已成为我国需要关注的重点问题。

毋庸置疑,碳排放与经济发展有着密切的联系。根据中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书》显示,截至2020年底,全球数字经济规模已达到32.6万亿美元,占GDP的43.7%,而中国的数字经济规模为5.4万亿美元,仅次于美国[2],我国的数字经济发展成效显而易见。数字经济正日益改变着当前人类的生产和经济生活方式[3]。随着新一轮的科技革命深入发展,产业革命如火如荼,以数字产业化和产业数字化为发展特征的数字经济飞速发展,逐渐成为领跑未来社会发展的新经济发展模式[4]。作为促进经济可持续增长的重要引擎,以信息和通信技术为代表的数字经济发展,必然会在影响中国经济发展的基础上,进一步对碳排放产生影响,但是这种影响是正向的还是负向的?目前学界尚无定论。

一方面,从产业结构角度看,以佩蒂-克拉克定理为代表的传统工业结构学派提出的“结构红利假设”理论表明,工业结构的优化有助于引导生产要素的高生产力,由此产生的“结构红利”会提高整个社会的生产力水平,进而对污染水平和经济的可持续发展产生影响[5]。中国在未来几十年仍将是一个以工业为基础的经济体,在数字经济的发展带动下,工业部门以数字信息和电子通信技术为代表的数字化技术的使用,迅速提高了机器生产率和能源清洁效率,从而在单位排放量的角度减少了碳排放。从这一方面看,数字经济发展对碳排放有积极的贡献。然而另一方面,数字经济的发展也会对二氧化碳的排放产生不利影响[6]。从生产结构角度来说,虽然以数字信息和电子通信技术为代表的数字化技术的快速扩大使用,被認为可以提高生产力和能源效率,但随着生产效率提高导致的资本投入增加和扩大生产,机械设备使用数量增加引起的规模效应,同样带来了碳排放量的增加;此外,从电力消费的角度,由于数字经济发展所需的所有信息通信技术产品都需要电力运行,数字经济的快速发展导致电力需求增加,工作场所和家庭的信息和通信技术相关的电力消耗也显著增加,而电是碳排放的最大贡献者,必然会导致碳排放量的增长[7]。综上所述,数字经济发展对于碳排放强度的影响呈现既促进又减少的双向效应,目前对于这种影响方式和强度的研究尚未达成共识,进一步研究其影响效果和影响机制具有高度的现实意义。

当前,学界对于数字经济和碳排放的已有研究较为丰富,但是对于二者的测度方式莫衷一是,因此相关的研究结论也通常呈现差异性的结果。此外,现有对于数字经济对碳排放影响的研究大多是在省级数据的层次,且多为平面维度的数据分析,而碳排放显然具有显著的空间集聚特点,单一的平面维度分析对于现实情况的支撑性有限。本文选用中国2006—2019年278个地级市的城市面板数据,从空间计量的角度探讨数字经济对碳排放强度的影响方式及作用机制,进而分析其空间溢出效应,精确地测度中国数字经济发展与碳排放强度之间的关系,从而丰富既有实证研究,具有较强的现实意义。

1 理论分析与研究假设

数字经济对碳排放强度的影响机制主要有以下4种:一是,数字经济的发展会带动生产流程优化,从节约资源的角度实现碳减排[8]。基于数字技术的大数据的使用,宏观上有利于政府实现科学资源分配,减少资源错配,微观上有利于企业层面衔接上下游供应链的顺畅,实现生产资源的节约[9];二是,数字经济发展有利于生产技术的提高和生产规模的扩大,从产业结构优化升级、单位生产效率提高角度有利于减少碳排放的同时,从扩大生产和能源资源消耗角度也会导致碳排放增加,呈现既降低又增长的双向效应;三是,能源消费领域的数字经济发展,会导致能源资源的开采效率和电力的过度消耗,以及其他负面环境问题,可能导致碳排放量的增加;四是,数字经济发展的前提是数字基础设施的完善,而数字基础设施的大量增加同样会导致生产消耗增加,从而导致碳排放强度增强。

综上所述,数字经济发展对于碳排放强度的影响方式和机制较为复杂,本文将主要从数字经济对城市层面碳排放的直接影响、空间溢出效应和作用机制3个方面进行论述,并提出文章的研究假设。

1.1 数字经济发展与碳排放强度

目前,学界对于数字经济发展对于碳排放强度的影响作用现有的研究分析较为广泛。主流观点主要有3种:第1种观点认为数字经济的发展会显著降低我国的碳排放量。多位学者利用我国省级面板数据分析,证明了地区数字经济发展对碳排放存在显著抑制作用[10-11];霍晓谦等[12]则是从中国252个地级市数据层面,从平面和空间两个维度论述了数字经济的减碳效应;然而基于我国的省份面板数据,金贵朝等[13]却得出了完全相反的第2种观点:当前我国数字经济的发展对于碳排放量有显著的正向促进作用。此外,还有第3种观点认为我国数字经济发展对于碳排放强度的影响呈现显著的非线性特征。多位学者基于不同的样本数据和研究模型,均得出了数字经济对碳排放的影响呈现先增后减——“倒U型”的的非线性关系[14-15]。综合分析上述观点,当前数字经济在基于我国地级市数据的空间层面,对于碳排放的影响尚无明确定论,据此,参照已有研究在空间计量方面的研究结论,本文提出以下研究假设:

假设H1:现阶段,我国数字经济的发展对城市碳排放强度起到了促进的作用。

1.2 数字经济对碳排放强度的空间溢出效应

通常来说,每个城市的碳排放污染其实都是来自于城市和地方的污染,城市间的区域性、交叉性污染和相互传递是导致区域碳排放污染的主要原因,因此在研究区域内的碳排放因素时,若只从一个城市的视角来分析,很难反映区域内的碳排放扩散程度,必须综合考虑区域内各个因素对区域和临地碳排放的影响。同时,数字化同样具有显著的空间溢出效应,主要体现在伴随数字化而来的技术进步会使能源消耗降低[16],在此基础上的企业跨区域合作将会带动技术空间溢出;大数据技术的发展让数字技术在经济活动领域的流通更为顺畅,突破了区域层面的壁垒和空间限制[17]。借助互联网平台的数字经济发展,可以使相关企业迅速获得市场信息和技术、管理等方面的经验信息,从而减少低层次的重复生产,实现降低碳排放的作用[18]。综上,本文认为数字经济发展对于地区碳排放的影响具直接作用的同时,也具有空间溢出效应,即一个地区碳排放受到本地数字经济发展影响的同时,也会受到来自周边地区数字经济发展情况的影响。据此,本文提出以下研究假设:

假设H2:数字经济发展对城市碳排放强度具有负向的空间溢出效应。

1.3 数字经济发展对碳排放强度的影响机制

进一步分析数字经济对于城市区域碳排放强度影响作用机制的研究现状:多位学者认为,数字经济可以通过降低能耗效应、产业结构升级效应、技术进步效应和数字基建赋能效应4个影响机制,实现降低碳排放的积极影响[19-20];从数字基础设施建设的机制分析(基于“宽带中国”示范城市的政策角度),也呈现会显著降低的积极作用[21];但是从数字贸易的角度看,数字贸易由于规模产出带来的规模效应会增加碳排放,而结构效应和技术效应则是起到减碳的作用,三种效应综合作用下减碳效果更强[22]。不难发现,在数字经济对碳排放强度影响机制的已有研究中,规模效应和结构效应的作用被广泛讨论,据此,本文提出以下研究假设:

假设H3:数字经济发展通过规模效应和结构效应降低了城市碳排放强度。

2 模型设定、变量选取与数据来源

2.1 空间计量模型的建立

由于中国地级市层面数字经济发展及碳排放强度存在显著的空间集聚特征,采用传统OLS或面板模型无法精准识别数字经济发展及其他因素对碳排放强度的影响,因此本文采用空间面板模型对数字经济发展影响碳排放强度的直接效应以及空间溢出效应进行研究,构建空间计量模型如下:

Yit=ρWitYit+ηxit+σWxit+μi+εit,

εit=λMεt+Vit。(1)

其中:i、t代表地级市数量及研究年份;Y为被解释变量;x为解释变量;W是空间权重矩陣;ρ代表被解释变量的空间滞后系数;η是解释变量的回归系数;σ表示解释变量的空间回归系数;M是扰动项的空间权重矩阵。考察上式一般性空间计量模型的形式:当λ与σ取0时,变为空间滞后模型;ρ与σ取0时,模型转化为空间误差模型;当λ为0时,则为空间杜宾模型。本文拟采用空间杜宾模型进行回归分析,并对部分变量做对数化处理,具体的空间杜宾模型如下:

ln Perco2it=ρitWln Perco2it+β1digeit+Wdigeit+

δit∑ni=1ln Controlit+

Wδit∑ni=1ln Controlit+

μit+γt+εit。(2)

其中:Perco2为碳排放强度;dige代表数字经济发展程度;Control为控制变量;ρit是碳排放强度的空间滞后系数;β1~β3则是解释变量的回归系数;δ为控制变量的系数;μi、γt分别是个体效应和时间效应;ε表示扰动项。

在空间矩阵的选取方面,反距离矩阵通过使用反距离作为权重,根据2个城市之间的距离矩阵来确定其影响大小,因此本文选用反距离矩阵进行模型估计。

2.2 变量测度与说明

2.2.1 数字经济发展水平的测度

1)指标选取。目前,涉及中国城市层面的数字经济具体测度的相关文献较少,大部分研究基于省级层面[23],城市层面的数字经济测度比较少。本文借鉴赵涛等[24]的做法,采用互联网普及率等5个方面的指标,构建数字经济发展水平评价指标体系。具体指标测算方法,如表1所示。

2)测算方法。由于熵值法根据样本中各项指标数据自身信息量的大小计算出指标权重,可以有效避免指标选择和赋权的主观性,与主观赋权法相比具有更高的可信度。因此,本文在对数字经济发展指数进行评价时,利用熵值法进行客观赋权和评价,从而求得综合指数值,以避免因主观偏误导致的权重偏差。

2.2.2 碳排放强度的测度

由于当前国内尚未构建地级市碳排放量的数据库,因此在估算地级市碳排放量时,不同研究者采用不同的方法估算碳排放总量。本文采取学者们运用较多的根据IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)推荐的方法[25-26],即利用煤炭、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油和天然气等8种主要能源消耗的数量来估算地级市层面碳排放量,构建碳排放计算公式如下:

TCO2=∑8i=1CO2i=∑8i=1Qi×CFi×

CCi×COFi×4412(3)

其中:TCO2代表8种能源消耗所释放出的CO2总量;Qi 表示278个地级市第i种能源的碳排放量;CFi 表示各能源消耗所释放出的热值;CCi表示能源中的含碳量;COFi代表碳氧化因子;CFi×CCi×COFi代表碳排放系数;各类能源碳排放系数,如表2所示。

2.2.3 机制变量

人均GDP(pergdp)采用地区GDP总量与地区人口的比值表征。一般认为伴随着一国经济社会的不断发展,人均GDP也会随之提高,而在经济社会发展的初期,环境受污染破坏状况会随着人均GDP的不断提高而恶化。但也有研究表明人均 GDP增长到一定程度后,生产效率和资源利用效率都有很大的提升。反之,“三高”工业的比例将会大大下降,从粗放的发展模式向集约化的发展模式转变;产业结构(structure)采用第三产业与第二产业比值表征。第二产业是碳排放的重要来源,产业结构指数越低,表明第二产业产值大于第三产业,说明经济依赖于第二产业发展。由于传统第二产业多为高耗能、高污染产业,因此会加大碳的排放。

2.2.4 控制变量

影响碳排放的因素比较多,本文参考部分既有研究的做法,除上述机制变量外,引入如下几个控制变量:人口规模(ln popu)。由人口增长进而带动消费需求增加,会直接导致碳排放的产生,人口规模用该地区每年的年末人口总数的对数来表示;投资率(invest)。采用固定资产投资与当年GDP的比值表征;教育支出占比(edu):采用教育支出与GDP的比值表征;对外开放度(open):采用地区进出口贸易额与当年GDP的比值表示。由于进出口贸易额多用美元衡量,本文采用人民币兑美元的年均汇率进行折算;政府干预程度(gov):采用财政支出占GDP的比例表征;人力资本(ln hc)。选取每万人高等学校在校人数作为表征,为避免取对数后出现负值导致数据结构改变,本文对原数据加1后再取对数表示。

2.3 数据来源和描述性统计

随着我国互联网产业的兴起和发展,2005年腾讯实现注册用户过亿,2007年国家《电子商务发展“十一五”规划》发布,我国的数字经济发展在2006年前后正式进入高速发展时期;此外,由于2020年初“新冠”疫情的爆发,此后三年我国经济发展和人民生活的方方面面均受到了不同程度的影响,数字经济和碳排放强度的相关数据与此前差异较大,数据所具有的代表性易受质疑,且2019年之后的部分本文所需数据难以收集,因此,基于上述背景,本文选取的是2006—2019年中国278个城市的面板数据,全部资料均取自《中国城市统计年鉴》、《中国区域经济统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、国研网数据库、国泰安资料库、中经网资料库,及中国研究数据服务平台(CNRDS)数字经济数据库,采用Stata16.0软件对样本数据进行处理和分析。本文所用主要变量的描述性统计,如表3所示。

3 数字经济对碳排放强度降低作用的实证检验

3.1 空间自相关分析

3.1.1 全局自相关

在正式实施计量回归前,必须对数据的空间自相关性进行检验,目前常用的测量方法是莫兰指数。全局莫兰值主要是用来探测空间聚集和扩散状态,而不能识别特定的异常值;本地Morans I指数能够反映出离群值的位置。所以通常都是进行先整体后局部的莫兰探测。莫兰的全局公式如下:

Morans I=n∑ni=1∑nj=1wij(xi-x-)(xj-x-)∑ni=1∑nj=1wij∑ni=1(xi-x-)2=

n∑ni=1∑nj=1wij(xi-x-)(xj-x-)s2∑ni=1∑nj=1wij。(4)

其中:s2=1n∑1i=1(xi-x-)2;x-=1n∑ni=1x;n表示地级市的数量,本文中表示278个地级市;xi表示第i个空间的变量;wij表示空间权重矩阵W的(i,j)元素。

全局莫兰指数范围为-1~1。当Morans I值大于0时,说明要素呈现正空间自相关即高值与高值聚集,低值与低值聚集。Morans I值越接近于1,表明要素的空间集聚特征越明显;当Morans I值小于0时,说明要素呈现负空间自相关即高值与低值相邻。Morans I值越接近于-1,表明要素的分散态势越明显。本部分在反距离空间权重矩阵下,对碳排放强度的全局莫兰指数进行了测度,结果如表4所示。

从碳排放强度来看,反距离空间权重矩阵下的莫兰指数均显著为正,表明碳排放表现出很强的空间集聚特征。莫兰指数总体呈现先增后减的趋势,2006—2013年莫兰指数在波动中有所下降,莫兰指数值由2006年的0.138升至2013年的0.169,上升幅度43.64%,表明这一阶段碳排放的空间集聚特征有所增强。2013年开始莫兰指数值波动中下降,由2013年的0.169下降至2019年的0.085,表明这一阶段碳排放的空间集聚特征有所减弱。

3.1.2 局部自相关

由以上分析可知,碳排放强度在空间全局下具有显著的空间集聚特征。但全局自相关分析优势会忽略要素局部状态的不稳定性,因此采用局部空间自相关分析,刻画某一地级市与其邻近地级市的相似程度。局部自相关分析不仅能够说明每一局部空间单元服从全局总趋势的程度,同时可以揭示要素的空间异质性。从莫兰散点图来看,碳排放強度主要集中于第一象限和第三象限,体现出“高-高”集聚和“低-低”集聚的分布特征,表明其具有显著的正空间自相关性,如图1所示。

图1 2006年与2019年碳排放强度莫兰散点图

Fig.1 Morans I scatter plot of carbon emission intensity in 2006 and 2019

3.2 空间模型的合理性检验

在正式进行空间测量分析前,需要先对所使用的空间测量模式进行检验,以确认所选择的模型的正确性和合理性。具体的检验方法为:LM检验,在 LMLM模型和SAR模型中,如果LMerror检验为合格,LMlag试验不合格,则采用 SEM模式;如果试验的结果与此相反,則采用 SAR模式。若2种检验结果都显示不通过,需要进一步进行RLMlag与RLMerr检验,如果RLMerr检验结果显示通过,而另外一种检验没有通过,应选用SEM模型,反之,选择SAR模型。如果所有拉格朗日显著性检验结果都显示不通过,则需要选用空间杜宾模型开展计量。最后,分别采用LR检验和Wald检验,检验SDM模型是否会退化成SAR或SEM模型。相关检验结果,如表5所示。

通过分析以上检验结果可知,LM检验中SEM与SAR模型的检验值均在1%的显著性水平下拒绝无空间自相关的原假设,即存在空间误差以及空间滞后项,应选择空间模型而不是OLS。但是进一步的RobustLMr检验却出现了不同的结果,RLMLag检验未通过,此时可以先假定能采用空间杜宾模型分析,在此基础上进行SDM退化检验(LR检验)和Wald检验,进一步测试SDM是否会成SEM或SAR。由表5可知,LR检验和Wald检验结果均在1%的显著性水平下拒绝SDM退化成SEM或SAR的原假设,故应选择SDM模型。综上,本文最后选择空间杜宾模型中的随机效应模型做空间回归分析。

3.3 数字经济对碳排放强度降低作用的回归结果分析

3.3.1 基准回归结果

基于上述分析,本部分同时汇报普通 OLS和反距离空间权重矩阵下空间杜宾模型的估计结果,本文重点关注的空间杜宾模型结果,如表6所示。由表6可知,空间回归系数(rho)在1%的显著性水平下通过检验,且显著为正,说明在市域层面碳排放强度受到临近地区碳排放强度影响因素的正向影响,具有较强的空间溢出效应,相邻地区的碳排放强度会相互促进,即周边地区碳排放水平的会随着本地区碳排放的增加而增加。从回归结果看,数字经济(dige)的回归系数同样显著为正,即数字经济发展明显促进了碳排放强度,假设H1中的促进作用得到验证。这与当前很多研究的结论相反,与金贵朝等[27]的研究结论一致。造成这种现象的可能原因是,数字经济发展需要的基础设施建设增加了能耗,尤其是会导致电力消费增长,且数字化转型虽然会提升生产效率,但也可能因反弹效应引起碳排放量增加。空间交互项W×dige的系数1%的水平上显著为负,表明数字经济存在负向的空间溢出效应,即本地区数字经济的发展能够降低周边地区的碳排放强度。这一结果也验证了文章前面的假设H2。此外,除产业结构不显著外,其他控制变量如人口规模、投资率、对外开放度、政府干预度和人力资本等,均在1%或5%显著性水平下通过检验。具体来看,人口规模(ln popu)、投资率(invest)和教育投入水平(edu)显著为负,即人口规模的扩大、投资率的提高和教育投入水平越高,会抑制碳排放强度的提高;其他控制变量则显著为正,即人均GDP增长、对外开放度提高、政府干预度增强和人力资本结构升级会促进碳排放的增长。

3.3.2 空间效应的分解

在空间视角下,某一地区碳排放不仅受到本地区内外部因素影响,同时受到其他地区的因素影响,即存在碳排放空气流动理论。这一影响可以划分为直接效应、间接效应和总效应。因此本文将数字经济发展程度以及其他相关的控制变量对碳排放强度的影响空间效应分解,对数字经济发展对碳排放强度的影响进一步分析,结果如表7所示。直接效应中数字经济发展水平(dige)的回归系数为1.02,显著为正,表明数字经济发展指标每提高1%,本地碳排放强度将上升1.02%;而间接效应和总效应中数字经济的回归系数均显著为负,表明虽然数字经济的发展在短时间内会造成本地的碳排放强度上升,但是对于周边地区的碳排放强度明显降低,呈现显著的负向空间溢出效应,假设H2得以验证。

3.4 数字经济对抑制碳排放强度提高的稳健性检验

3.4.1 替换被解释变量的稳健性检验

为了验证回归结果的稳健性,当其它控制变量不变时,本文使用替换被解释变量来进行稳健性测试。实际上,在前文分析中,本文已通过构建不同空间权重矩阵对数字经济发展影响碳排放的强度进行分析,这也证明了本文的回归结果是稳健的。下文将采用碳排放总量替换人均碳排放量的方法进行空间杜宾随机效应计量分析,得到的回归结果,如表8列(1)所示。

从替换被解释变量的回归结果来看,数字经济的空间回归系数和空间交乘项系数均在1%的显著性水平下显著,且回归系数为正,空间交乘项系数为负,进一步验证了数字经济发展促进了碳排放强度增长的假设H1,以及数字经济发展对对城市碳排放强度具有负向空间溢出效应的假设H2。

3.4.2 更换空间权重矩阵的稳健性检验

在前文的分析中主要采用的反距离空间权重矩阵构建模型,空间地理上的相邻同样对于碳排放强度具有较大影响,与此同时,经济活动带来的空间溢出效应也应考虑在内。因此本文构建邻接矩阵和经济距离空间权重矩阵来进一步检验回归结果是否具有稳健性。从表8的列(2)和列(3)的汇报结果可以看出,两者的回归结果数值比较接近,且具有相似的趋势和显著性,同样回归系数为正,空间交乘项系数为负,主要结论依旧与上文具有一致性,更进一步验证了本文的假设H1和H2。

4 進一步研究:作用机制检验

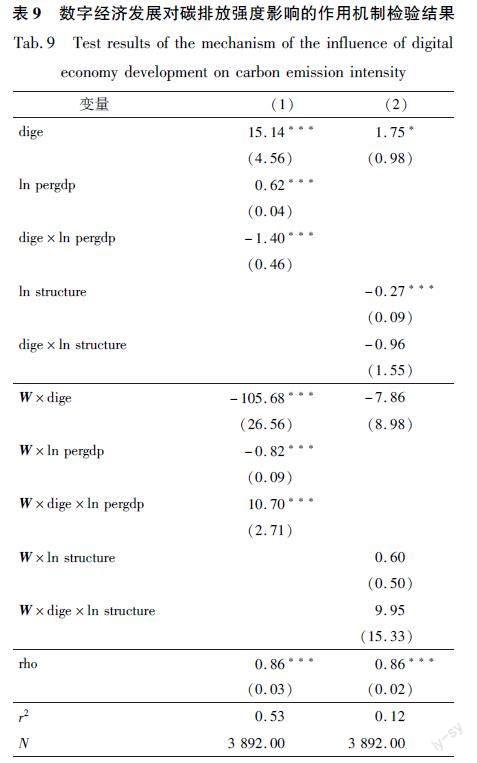

由于数字经济发展所产生的规模效应可产生经济增长,本文选择人均 GDP 作为经济增长代理变量与数字经济交互,选择产业结构指数为代理变量与数字经济进行交互检验数字经济的结构效应,回归结果,如表9所示。

4.1 规模效应的机制检验

从数字经济的规模效应来看,数字经济发展与人均GDP的交互项的回归系数在1%的显著性水平下为负,表明数字经济确实通过规模效应降低了城市的碳排放强度,虽然数字经济的发展推动经济规模的扩大,但不可避免的需要消耗大量的能源。经济规模的扩张同时也提高了城市的人均收入水平,尤其是中国各级政府高度重视经济高质量发展,这也在一定程度上提高了企业和公民的环保意识,同时,企业也会选择更清洁的生产模式,以达到更好的节能效果,同时也会降低污染,所以,随着人均收入的增加,环境管制的效果将会对区域内的二氧化碳排放量产生正面影响[28]。从空间溢出角度来看,W×dige×ln pergdp显著为正,伴随着人均GDP的提高,说明数字经济确实通过规模效应渠道降低了城市碳排放强度。假设H3中规模效应在数字经济发展降低城市碳排放强度中的机制作用得以验证。

4.2 结构效应的机制检验

从数字经济结构效应来看,数字经济与产业结构的交互项回归系数以及空间溢出效应系数W×dige×ln structure均未通过10%水平下的显著性检验,表明数字经济通过结构效应对于降低了城市的碳排放强度的作用尚不显著。因此假设H3中结构效应在数字经济发展降低城市碳排放强度中的机制作用并未得到验证和支持,这与很多现有研究的结论不同,其原因可能是结构效应在数字经济发展中的作用尚未得到充分发挥,其作用机制需要后续进一步分析。

所以,在引导数字经济与中国产业结构合理、良性互动发展的同时,必须充分重视区域间特别是相邻区域数字经济的外部性问题,并积极推动数字经济在更大范围、更高层次、更深层次上的空间集聚。同时,要继续提高区域数字经济发展的引导和调节能力,促进以技术为导向的战略资源,特别是以技术为导向的数字经济与产业结构的良性互动。

5 结论与建议

随着环境问题的日益严重,各国越来越关注数字经济发展对二氧化碳排放的影响。本文利用空间杜宾模型的分解效应,研究了数字经济发展以及各影响机制对于碳排放的直接效应、间接效应以及总效应,全面科学地辨别与测度数字经济发展对中国碳排放强度的影响,基于前面的分析,本文得出以下结论:一是,现阶段,我国数字经济的发展对城市碳排放强度起到促进作用,即当前阶段数字经济的发展在空间层面上会导致碳排放强度的增加;二是,数字经济发展对城市碳排放强度具有负向的空间溢出效应,即数字经济的发展在样本期间内虽然会造成本地的碳排放强度上升,但是有助于周边地区的碳排放减排,且在总效应上也是负向显著,即对于周边地区的降低碳排放作用大于对本地的碳排放增加作用;三是,数字经济发展主要通过规模效应降低城市碳排放强度,结构效应尚未起到显著作用。

除了论证了以上数字经济发展对碳排放强度的影响方式和作用机制外,本研究还对我国的经济低碳发展具有如下启示性意义:

首先,进一步发展数字经济,提高发展质量,充分发挥数字经济在碳排放中的积极作用。虽然在本文的样本研究期内数字经济对于本地的碳排放作用是消极的,但是对于整体范围的减碳仍是有明显的积极作用,且总体的积极效应大于对于本地的消极效应。因此,促进数字经济进一步发展,对于碳减排来说仍是有利的。此外,随着数字经济的进一步发展,规模效应也会随之进一步提高,将会产生更多的数字经济红利,也将会进一步助力我国的碳达峰碳中和目标实现。

其次,建立跨区域的碳排放联防联控等公共机构。本文研究发现碳排放存在显著的空间集聚特征,同时不同因素对碳排放强度增长呈现空间溢出效应,若各地级市从各自视角治理碳排放问题,往往会造成治理效率低下、环境治理资金浪费。这就要求各地级市政府破解各行政区各自为政的局面,从更宏观层面制定碳排放整治策略,构建碳排放区域联动机制。建立城市间碳减排和绿色发展的相互合作机制,加强政府对企业绿色技术开发的支持;建立监督管理体系,并开展省市间绿色关键技术联合攻关;建立跨行政区域的科技、人才、资本信息传播与交流平台,使数字经济发展在空间溢出效应角度对于碳排放强度的抑制作用充分发挥。

最后,政府要进一步推出在数字经济领域的创新扶持政策,充分发挥数字经济减碳作用的规模效应。根据本文研究结果,规模效应在数字经济发展对实现碳减排的促进作用非常显著。数字基础设施建设是数字经济的发展基石;互联网人才培养是数字经济发展的引擎。积极的扶持政策有助于数字经济规模的进一步扩大,使数字经济发展的规模效应进一步发挥作用,从根本上为碳排放强度的减弱贡献力量。

参考文献:

[1] GUAN D,KLAUS H,CHRISTOPHER L W,et al.The drivers of Chinese CO2 emissions from 1980 to 2030[J].Global Environmental Change,2008,18(4):626-634.

[2] LIU Y,YANG Y,LI H,et al.Digital economy development,industrial structure upgrading and green total factor productivity:Empirical evidence from Chinas cities[J].International Journal of Environmental Research and Public Health,2022,19(4):1.

[3] 冯子洋,宋冬林,谢文帅.数字经济助力实现“双碳”目标:基本途径、内在机理与行动策略[J].北京师范大学学报(社会科学版),2023(1):52-61.

FENG Z Y,SONG D L,XIE W S.Digital economy helps realize the goal of “double carbon”:Basic approach,internal mechanism and action strategy[J].Journal of Beijing Normal University (Social Science Edition),2023(1):52-61.

[4] DENG H,BAI G,SHEN Z,et al.Digital economy and its spatial effect on green productivity gains in manufacturing:Evidence from China[J].Journal of Cleaner Production,2022,378:1.

[5] TIMMER M P,SZIRMAI A.Productivity growth in Asian manufacturing:The structural bonus hypothesis examined[J].Structural Change and Economic Dynamics,2000,11(4):1.

[6] HASEEB A,XIA E,SAUD S,et al,Does information and communication technologies improve environmental quality in the era of globalization? An empirical analysis[J].Environmental science and pollution research international,2019,26(9):1.

[7] SALAHUDDIN M,ALAM K.Internet usage,electricity consumption and economic growth in australia:A time series evidence[J].Telematics and Informatics,2015,32(4):1.

[8] 張传兵,居来提·色依提.数字经济、碳排放强度与绿色经济转型[J].统计与决策,2023(3):1-5.

ZHANG CB.JULAITI S.Digital economy,carbon emission intensity and green economy transformation[J].Statistics and Decision,2023(3):1-5.

[9] 缪陆军,陈静,范天正,等.数字经济发展对碳排放的影响:基于278个地级市的面板数据分析[J].南方金融,2022(2):45-57.

MIAO L J,CHEN J,FAN TZ,et al.The impact of digital economy development on carbon emissions:Based on panel data analysis of 278 prefecturelevel cities[J].Southern Finance,2022(2):45-57.

[10]谢文倩,高康,余家凤.数字经济、产业结构升级与碳排放[J].统计与决策,2022,38(17):114 -118.

XIE W Q,GAO K,YU J F.Digital economy,industrial structure upgrading and carbon emissions[J].Statistics and Decision,2022,38(17):114.

[11]佘群芝,吴柳,郑洁.数字经济、经济聚集与碳排放[J].统计与决策,2022,38(21):5-10.

SHE Q Z,WU L,ZHENG J.Digital economy,economic agglomeration and carbon emissions[J].Statistics and Decision,2022,38(21):5-10.

[12]霍晓谦,张爱国.数字经济对碳排放强度的影响机制及空间效应[J].环境科学与技术,2022,45(12):182-193.

HUO X Q.ZHANG A G.The influence mechanism and spatial effect of digital economy on carbon emission

intensity[J].Environmental Science and Technology,2022,45(12):182-193.

[13]金贵朝,王国梁,何怡然.数字化水平、产业结构调整与区域碳减排[J].统计与决策,2023,39(3):27-32.

JIN G C,WANG G L,HE Y R.Digitalization level,industrial structure adjustment and regional carbon emission reduction.[J].Statistics and Decision,2023,39(3):27-32.

[14]余星辉,卜亚.数字经济发展对城市碳排放的影响[J].金融与经济,2023,546(1):74-84.

YU X H,BU Y.The impact of digital economy development on urban carbon emissions[J].Finance and Economy,2023,546(1):74-84.

[15]陳占明,吴施美,马文博,等.中国地级以上城市二氧化碳排放的影响因素分析:基于扩展的STIRPAT模型[J].中国人口·资源与环境,2018,28(10):45-54.

CHEN Z M,WU S M,MA W B,et al.Analysis of the influencing factors of carbon dioxide emissions in cities above the prefecture level in China:Based on the extended STIRPAT model[J].China Population Resources and Environment,2018,28(10):45-54.

[16]汪小英,王宜龙,沈镭,等.信息化对中国能源强度的空间效应:基于空间杜宾误差模型[J].资源科学,2021,43(9):1752-1763.

WANG X Y,WANG Y L,SHEN L,et al.Spatial effect of informatization on energy intensity in China:Based on spatial Dobbin error model[J].Resource science,2021,43(9):1752-1763.

[17]刘宏楠,刘伟丽.准确衡量数字经济的创新效应:基于数字溢出视角[J].技术经济与管理研究,2023,319(2):1-6.

LIU H N,LIU W L.Accurately measure the innovation effect of digital economy:Based on the perspective of digital spillover[J].Technical Economy and Management Research,2023,319(2):1-6.

[18]杨昕,赵守国.数字经济赋能区域绿色发展的低碳减排效应[J].经济与管理研究,2022,43 (12):85-100.

YANG X,ZHAO S G.Lowcarbon emission reduction effect of digital economy empowering regional green development[J].Economic and Management Research,2022,43 (12):85-100.

[19]王维国,王永玲,范丹.数字赋能与城市碳减排:内在机制与经验证据[J].中国环境科学,2023(4):1-15.

WANG W G,WANG Y L.FAN D.Digital empowerment and urban carbon reduction:Internal mechanism and empirical evidence[J].China Environmental Science,2023(4):1-15.

[20]LI Z,LI N,WEN H.Digital economy and environmental quality:Evidence from 217 cities in China[J].Sustainability,2021,13(14):8058-8070.

[21]薛飛,周民良,刘家旗.数字基础设施降低碳排放的效应研究:基于“宽带中国”战略的准自然实验[J].南方经济,2022,397(10):19-36.

XUE F,ZHOU M L,LIU J Q.Study on the effect of digital infrastructure on reducing carbon emissions:Quasinatural experiment based on “Broadband China” strategy[J].Southern Economy,2022,397(10):19-36.

[22]王亚飞,刘静.“双碳”目标下中国区域数字贸易的碳减排效应研究[J].软科学,2023(4):1-12.

WANG YF,LIU J.Study on the carbon reduction effect of digital trade in China region under the goal of “double carbon”[J].Soft Science,2023(4):1-12.

[23]刘军,杨渊鋆,张三峰.中国数字经济测度与驱动因素研究[J].上海经济研究,2020(6):81-96.

LIU J,YANG Y Y,ZHANG S F.Measurement and driving factors of digital economy in China[J].Shanghai Economic Research,2020(6):81-96.

[24]赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展:来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020,36(10):65-76.

ZHAO T,ZHANG Z,LIANG S K.Digital economy,entrepreneurial activity and highquality developmentempirical evidence from China[J].Journal of Management World,2020,36(10):65-76.

[25]YU S,ZHANG J,ZHENG S,et al.Provincial carbon intensity abatement potential estimation in China:A PSO–GAoptimized multifactor environmental learning curve method[J].Energy Policy,2015,77:1.

[26]MELIKE BILDIRICI.The chaotic behavior among the oil prices,expectation of investors and stock returns:TARTRGARCH copula and TARTRTGARCH copula[J].Petroleum Science,2019,16(1):217-228.

[27]SHAN Y,GUAN D,ZHENG H,et al.China CO2 emission accounts 1997-2015[J].Scientific Data,2018,5:1

[28]余偉,何煦.数字经济发展对企业绿色技术创新的影响研究:基于异质性环境规制工具的门槛效应分析[J].科技与管理,2023,25(1):13-23.

YU W,HE X.Research on the impact of digital economy development on enterprise green technology innovation:Threshold effect analysis based on heterogeneous environmental regulation tools[J].ScienceTechnology and Management,,2023,25(1):13-23.

[编辑:刘素菊]

Impact of development of digital economy on urban carbon emission intensity:

Based on spatial panel analysis of 278 cities in China

DONG Nannan, SUN Rui, ZHENG Hongyue, BAI Danni

(Business School, Ningbo University, Ningbo 315211, China)

Abstract:With the proposal of “30·60” double carbon target and the development of digital economy in China, the influence mode and mechanism of digital economy development on carbon emission intensity have attracted increasing attention from domestic and foreign economic circles. On the one hand, from the perspective of industrial structure, the optimization of industrial structure is helpful to improve the productivity level of the whole society. The use of digital technology represented by digital information and electronic communication technology in industrial sectors has rapidly improved machine productivity and energy clean efficiency, thus reducing carbon emissions from the perspective of average emissions. From this perspective, the development of digital economy has made positive contributions to carbon emissions. On the other hand, however, the development of digital economy will also have a negative impact on carbon dioxide emissions. With the increase of capital investment and the expansion of production caused by the improvement of production efficiency, the scale effect caused by the increase of the use of machinery and equipment has also brought about an increase in carbon emissions. In addition, because all information and communication technology products needed for the development of digital economy need electricity to run, the rapid development of digital economy has led to an increase in power demand, and the electricity consumption related to information and communication technology in workplaces and families has also increased significantly, and electricity is the biggest contributor to carbon emissions, which will inevitably lead to an increase in carbon emissions. To sum up, the impact of the development of digital economy on carbon emission intensity shows a twoway effect of both promoting and reducing. At present, there is no consensus on the research of this impact mode and intensity,there are abundant studies on digital economy and carbon emissions in economics, but there is no agreement on the measurement methods of them, and the research conclusions based on different data and models also show different results.In addition, the existing research on the impact of digital economy on carbon emissions is mostly at the level of provincial data, and most of them are planedimensional data analysis, while carbon emissions obviously have obvious spatial agglomeration characteristics, and a single planedimensional analysis has limited support for the reality. It is of great practical significance to further study its impact effect and mechanism.Based on the urban panel data of 278 prefecturelevel cities in China from 2006 to 2019, this paper uses the spatial Dobbin model to analyze the impact of digital economy development on carbon emission intensity, and further analyzes its spatial spillover effect and mechanism. The results show that the development of digital economy promotes the local carbon emission intensity of cities; From the perspective of spatial spillover effect, it has a negative spatial spillover effect on carbon emissions in surrounding areas; From the mechanism of action, it is mainly realized through the scale effect of digital economy development. This paper makes a useful attempt to study the relationship between digital economy and carbon emission intensity, and puts forward policy suggestions on how to correctly guide the digital economy to play its role in reducing carbon.It is of great practical significance to accurately measure the relationship between digital economy development and carbon emission intensity in China, thus enriching the existing empirical research.This paper makes a useful attempt to study the relationship between digital economy and carbon emission intensity, and puts forward policy suggestions on how to correctly guide the digital economy to play its role in reducing carbon.

Keywords:digital economy; urban carbon emission intensity; spatial spillover effect; scale effect