澳门地区的《史记》研究(1949—2019)

潘铭基

摘 要:澳门地处中国边隅,自20世纪以来,专上院校教师即成《史记》研究之主力。就《史记》研究而言,因客观条件的限制,如版本学之类需要大量善本为基础,在澳门地区只能阙如。反之,澳门地区之《史记》研究大多着重经典之重读,以及利用不同研究方法审视过去学者的解读,并有语言学、地理学等角度的深入考察。同时,学术研究特重薪火相传,澳门地区的专上院校虽然没有开设史记一科,但有部分科目以《史记》作为主要讲授内容,正为培养史记学科提供了泉源。因此,就澳门地区的学位论文题目所见,亦见《史记》的踪影。此外,民间团体推广国学,而《史记》每多在其中,也构成了澳门地区《史记》研究的特色。

关键词:《史记》;国学;澳门;期刊;澳门文献信息学刊

中图分类号:K204 文献标志码:A 文章编号:1009-5128(2023)04-0008-07

收稿日期:2023-01-09

基金项目:国家社会科学基金重大招标项目:中外《史記》文学研究资料整理与研究(13&ZD111)

作者简介:潘铭基,男,香港人,香港中文大学中国语言及文学系教授,哲学博士,主要从事儒家文献、汉唐经学、历代避讳、域外汉籍、博物学等研究。

一、概说

司马迁《史记》自书成以后,待其外孙杨恽上书始告流传。然而,较诸班固《汉书》而言,《史记》之研究实在有限。此因《史记》书成以后,时人或称之为“谤书”,且十篇有录无书之说,更可能出于武帝之删削。因此,汉魏六朝以至唐代初年,《史记》之研究较诸《汉书》实有所不及。此中所言研究,包括《史记》各本、注释等。清人赵翼尝言唐代初年三大显学,最可概括《史记》研究有所不如《汉书》,一曰三《礼》,二曰《汉书》,三曰《文选》,其论《汉书》云:

次则《汉书》之学,亦唐初人所竞尚。自隋时萧该精《汉书》,尝撰《汉书音义》,为当时所贵。包恺亦精《汉书》,世之为《汉书》学者,以萧、包二家为宗。刘臻精于两《汉书》,人称为汉圣。又有张冲撰《汉书音义》十二卷。于仲文撰《汉书刊繁》三十卷。是《汉书》之学,隋人已究心。及唐而益以考究为业。颜师古为太子承干注《汉书》,解释详明,承干表上之,太宗命编之秘阁,时人谓杜征南、颜秘书为左邱明、班孟坚忠臣。其叔游秦先撰《汉书决疑》,师古多取其义,此颜注《汉书》,至今奉为准的者也。房玄龄以其文繁难省,又令敬播撮其要,成四十卷。当时《汉书》之学大行,又有刘伯庄撰《汉书音义》二十卷。秦景通与弟暐皆精《汉书》,号大秦君、小秦君。当时治《汉书》者,非其指授以为无法。又有刘纳言亦以《汉书》名家。姚思廉少受《汉书》,学于其父察。思廉之孙班,以察所撰《汉书训纂》多为后之注《汉书》者隐其姓氏,攘为己说,班乃撰《汉书绍训》四十卷,以发明其家学。又顾允撰《汉书古今集》二十卷。李善撰《汉书辨惑》三十卷。王方庆尝就任希古受《史记》、《汉书》,希古迁官,方庆仍随之卒业。他如郝处俊好读《汉书》,能暗诵。裴炎亦好《左氏传》、《汉书》。此又唐人之究心《汉书》,各禀承旧说,不敢以意为穿凿者也。[1]441

赵氏所言最可概括六朝、唐初《汉书》之重要性。据其说,此时以三礼、《汉书》、《文选》为三大显学,遍及经部、史部、集部,而《史记》不在其中。赵氏所论,概括六朝、唐初《汉书》之注释与地位,足以参考。

《史记》乃中国古代第一部纪传体通史,载录三千年史事于一书,上起黄帝,下讫汉武帝年间,全书共有52.65万字,计130篇。自宋以后,撰史求通史之风,加之以古文运动之勃兴,《史记》渐见重要。明清以降,研治《史记》者代不乏人,至近世犹然。

学者研究《史记》,从不同角度入手,包括司马迁之生平,《史记》体例,各篇旨意,《史记》版本、校勘、注释、评点等。就现有研究观之,诸如文献学、文学皆有之,呈百花齐放之状。

澳门地处中国边隅,位于南海北岸、珠江口西侧,北接广东省珠海市,自20世纪以来,专上院校教师即成《史记》研究之主力。国学研究在南来学者推动之下,成为传统与西方学术思维结合的一支新势力。就《史记》研究而言,因客观条件的限制,如版本学之类需要大量善本为基础,在澳门地区只能阙如。反之,澳门地区之《史记》研究大多着重经典之重读,以及利用不同研究方法审视过去学者的解读。同时,学术研究特重薪火相传,澳门地区的专上院校有开设史记科目,并以此培养《史记》研究的人才。因此,就澳门地区的学位论文题目所见,包括本科、硕士、博士论文等,皆有《史记》的踪影。

本篇之撰,以澳门地区所见各类型的《史记》研究材料为据,阐述其中研究概况和重点,以补《史记》研究史上过去未被关注的一隅。所谓《史记》研究与传播在澳门,概有数项重点需要事先说明。第一,在“澳门”者,遍及澳门学者在其他地区发表与《史记》相关的论文。第二,各地学者在澳门期刊上发表的论文成果,以及在澳门出版与《史记》相关的书刊,亦包括在内。第三,本文所论旨在言其大概而不求全,以分析《史记》研究的概况为目标。第四,《史记》在澳门专上院校的教学情况以及民间传播,所重亦在其概况而不在求全。

二、《史记》研究在澳门

澳门位处中国南端的边缘位置,自秦代以来即隶属中国版图,初属南海郡番禺县,至晋代改属新会郡封乐县。隋代开皇年间废新会郡,澳门改属宝安县。唐代至德二年(757)废宝安县,改属东莞县。自南宋起,属香山县。明代嘉靖三十六年(1557)起租借予葡萄牙,并于1887年成为葡萄牙殖民地。到了1999年12月20日,澳门正式回归祖国,成为中国的第二个特别行政区。

华人占澳门总人口的94%(2018年6月),又因澳门自16世纪中叶以来即租借予葡萄牙,故此这里亦成为中西文化汇聚交流之地。倡议国学者,多以传统经学为核心,然而汉代经史未尝分家,司马迁编撰《史记》,班固《汉书·艺文志》置诸“六艺略春秋类”,是知《史记》亦有经学性质在其中。此外,史部典籍因其特重叙事的特点,易于为人所接受,故以《史记》扬厉国学,实在合适。

澳门地区的《史记》研究可以分为三大类别:一为学术期刊或研讨会上的单篇论文,二为专上院校的研究生学位论文,三为民间团体组织所筹办的《史记》活动。

(一)学术期刊或研讨会论文

澳门大学为澳门地区最高学府,澳门大学人文学院中国语言文学系(简称中文系),是澳门大学最早建立的学科之一。中文学科在澳门大学40多年的发展历程中一直占有重要的地位。多位澳大中文系的专家学者皆有发表与《史记》相关的论著,例如邓国光《古文批评的神论:明茅坤〈史记钞〉初探》,汪春泓《读〈史记·屈原贾生列传〉献疑》,龚刚《〈史记〉笔法的哲学性与文学性》等。

邓国光《古文批评的神论:明茅坤〈史记钞〉初探》一文最初在2005年首都师范大学主办之中国文学思想国际研讨会宣读,及后发表在《文学评论》2006第4期。茅坤是明代的评点家,《史记钞》强调“神”,是继茅氏《唐宋八大家文钞》的“本色”批评而发展出来的重要论旨,是理解《史记》文学性的关键。“神”和现象学的“视域融合”互文,凸显文学主体。明代中后期,诗和文都追求共同的宗旨。“本色”和“神”的观念,均突出文学的主体性,刻意摒除一切外在的非文學因素,是一种“纯粹”的追求。清代古文批评重视“神理”,因为《史记钞》埋没了400年,这条历史的河流给遏断了。于是谈古文的“神理”,便成了无源的一潭死水。正视茅坤的《史记钞》,古文的“神理”论才能找到源头。《史记钞》基本收罗《史记》正文的大部分。每篇作品皆施圈点和批评,体式和《唐宋八大家文钞》相类。历来关注茅坤《史记钞》的学者并不多,邓氏此文可为相关研究范畴补苴,并可加载明代《史记》评点史研究的一页。

汪春泓《读〈史记·屈原贾生列传〉献疑》宣读于2010年9月21日的古典诗歌研究与人文精神思考国际学术研讨会,主办单位是澳门大学社会科学及人文学院、澳门特区政府高等教育辅助办公室,研讨会在澳门举行。汪氏2004—2006年在澳门大学中国语言文学系担任客座教授,并兼任系主任。此文虽非发表在澳大任职期间,但因该研讨会在澳门举行,故亦可视为澳门《史记》研究的著作。此文及后收录于汪氏所著《史汉研究》一书,2014年由上海古籍出版社出版。汪氏自言此文之撰,乃因关于屈原及其作品,历来颇有争议,其症结在于轻信《史记·屈原贾生列传》属“实录”,视之为信史。汪文并不否定《离骚》为屈原所作,而是以此文探讨《屈原贾生列传》撰成背后复杂幽深之因缘。全文分为几个部分,第一部分是对《屈原贾生列传》相关文献之质疑,包括司马迁安排屈贾合传之用心,《楚世家》关于屈原的记载,以及《屈原贾生列传》里何以出现贾嘉等。第二部分是从君臣观看太史公与屈原、贾谊的分歧,指出:“在《屈贾列传》所透露出的对于传主赞美及悲悯,均与司马氏父子的学术渊源及政治倾向不相契合,因此,此篇之撰成,当非出自司马氏父子之手。”[2]137第三部分是从汉宣帝时代崇文贬武的思潮背景考索《屈原贾生列传》之作者,以为此篇乃由刘德、刘向之所撰,而传文记贾谊孙贾嘉“与余通书”之“余”,乃是刘向之父刘德。第四部分从社会身份、经济处境来分析汉代屈原论。此言两汉的屈原论或《离骚》论,基本上不出政治的藩篱,而非文学或文学批评之语境。汪氏此文主要涉及《史记》作者的问题,乃属辨伪学的讨论。

此外,龚刚《〈史记〉笔法的哲学性与文学性》见载于其所著《文艺学与古典文学论稿》(中国社会科学出版社2013年版),《钱钟书谈〈史记〉笔法》发表在由澳门文献信息学会、北京大学国际汉学家研修基地主办的海外汉籍与中国文学研究国际学术研讨会,研讨会在澳门大学图书馆举行,日期为2011年5月14日。前者是《史记》的跨学科讨论,后者则涉及近人的《史记》研究,皆可补相关方向研究之未备。

澳门现有10所高等院校,其中4所为公立,6所为私立。前者包括澳门大学、澳门理工大学、澳门旅游学院、澳门保安部队高等学校,后者包括澳门科技大学、澳门城市大学、圣若瑟大学、澳门镜湖护理学院、澳门管理学院、中西创新学院。此中部分属于专科院校,少有《史记》研究,有《史记》专研学者乃以澳门大学、澳门理工大学为主。

有来自不同地方的学人在澳门的期刊上发表有关《史记》的宏文,其中以由澳门文献信息学会主办之《澳门文献信息学刊》为主力。包括董治安在创刊号发表的《〈史记〉称〈诗〉平议》(2009年,第68-79页,此文原见2000年7月学苑出版社之《第四届诗经国际学术研讨会论文集》),萧旭《〈史记·陈涉世家〉“沉沉”疏证》(2012年第7期,第88-94页),孙晓磊《〈史记·高祖本纪〉与〈汉书·高帝纪〉及其旧注比勘》(2013年第8期,第23-32页),来新夏《读〈史记·太史公自序〉札记》(2013年第9期,第1-10页),庞光华《〈史记·老子列传〉“孔子问礼于老子”新考——兼辨“龙”崇拜》(2014年第10期,第1-25页),孙晓磊《〈史〉、〈汉〉地理考校举隅》(2014年第10期,第98-103页),孙晓磊《梁玉绳〈史记志疑〉订误》(2016年第16期,第48-62页)等。除了《澳门文献信息学刊》以外,《澳门理工学报》亦在澳门史记学的推广中担当重要角色,刊载了陈其泰《司马迁:历史叙事的永久魅力》(2016年第64期,第5-22页)、胡颖翀《论〈史记·扁鹊仓公列传〉中“病有六不治”之说》(2017年第67期,第171-180页)等与《史记》相关的论文。

此等论文,有关注《史记》引书、考证《史记》用词、《史记》与《汉书》对读、后世注解《史记》研究、《史记》地理考证等,如置诸《史记》研究的趋势下,仍可见澳门地区《史记》研究的大方向。各篇论文里,如董治安《〈史记〉称〈诗〉平议》一文以为《史记》虽系“通古今之变”的史著,却于“探撰前记、缀辑所闻”的实践中,保存了一批引《诗》、言《诗》、论《诗》的重要资料,值得单独作整理和研究。

萧旭《〈史记·陈涉世家〉“沉沉”疏证》指出“沉沉”向来有二说,其中旧说“沉沉”为宫室深邃貌可从。萧文以为姜可瑜举了大量“沉沉”训深的用例以证成之,可以参看;而萧文则从同源词的角度来论证,以期知其所以然。

孙晓磊有3篇与《史记》相关的论文刊载在《澳门文献信息学刊》上,其一,《〈史记·高祖本纪〉与〈汉书·高帝纪〉及其旧注比勘》取《史记·高祖本纪》的史文与《汉书·高帝纪》相较,发现《史记》有较多的不确之处。班固对《史记》错误的地方加以订正,使《汉书》史料更加可信。《史记·高祖本纪》三家注相比《汉书·高帝纪》颜师古注而言,三家注的讹误要稍微多些,尤其是讹字,原因可能是三家注材料繁富,《史记》版本尤多,在抄刻过程中更易形成文字上的错讹。其二,《〈史〉、〈汉〉地理考校举隅》指出二书的校勘成果虽多有问世,并未校勘殆尽,问题尚有存在者,并取今本《史记》《汉书》有关地理方面共摘录十例有疑义者,通过考证、校勘进行订误,以便于《史记》《汉书》的研究。其三,《梁玉绳〈史记志疑〉订误》针对梁氏《志疑》一书,指出其在具体考辨中存有若干种失误,但学术著作大多如是,难以尽善,此亦常态。全面了解梁氏研究《史记》之成就,更深入了解《史记志疑》一书之得失,更加明晰当时学者研究《史记》之方法。梁氏耗20年时间研究《史记》,撰成《史记志疑》一书,此书可资取之内容远多于错误,钱大昕将其书与《史记》三家注并而为四,非夸诞之词。《史记志疑》成为学术名著,深受学界推重,自有其学术生命力,值得学界深入研究。

近年来,《澳门理工学报》亦载有《史记》研究之文,分别是陈其泰《司马迁:历史叙事的永久魅力》,胡颖翀《论〈史记·扁鹊仓公列传〉中“病有六不治”之说》。

《司马迁:历史叙事的永久魅力》以为司马迁《史记》历来被誉为“史家之绝唱”,书中记载的史事和人物,皆是以高超的艺术手法表现出来的,因而具有强大的感染力和震撼力,不仅历代传诵,而且至今仍然为广大读者所喜爱。此可见《史记》具有超越时空的意义和当代价值。此文指出尤为重要的有四项:一为在剧烈冲突里表现人物的精神风貌,二为写场面、写语言、写典型细节的艺术手法,三为成功地运用对比手法和互见法,四为紧扣史实恰当运用议论。以上便是陈氏所言《史记》的“永久魅力”。

《论〈史记·扁鹊仓公列传〉中“病有六不治”之说》根据《史记·扁鹊仓公列传》中有“病有六不治”的记载,指出学者对此有不同解读。对历史文本中医事记载的考察既需要结合当时实际的医疗行为,又需要兼顾文本背后的历史与政治因素。分析晩周秦汉医疗事语中与扁鹊相关的医疗活动,以扁鹊为代表的良医有着“明医理,决死生,预知微”的能力,行为上“进退有度,从容人事”。而身为权贵的病者则是忌医信巫则败,信而求治则愈。医病关系的论述更多基于“论病以及国,原诊以知政”的考虑。司马迁总结的“病有六不治”大体遵循了晩周秦汉时期此类医疗事语的叙事传统,带有即事言理的目的。经魏晋隋唐医家的传抄与转引,脱离历史语境的“六不治”逐渐成为后世医家群体的医病准则。

(二)高等院校学位论文

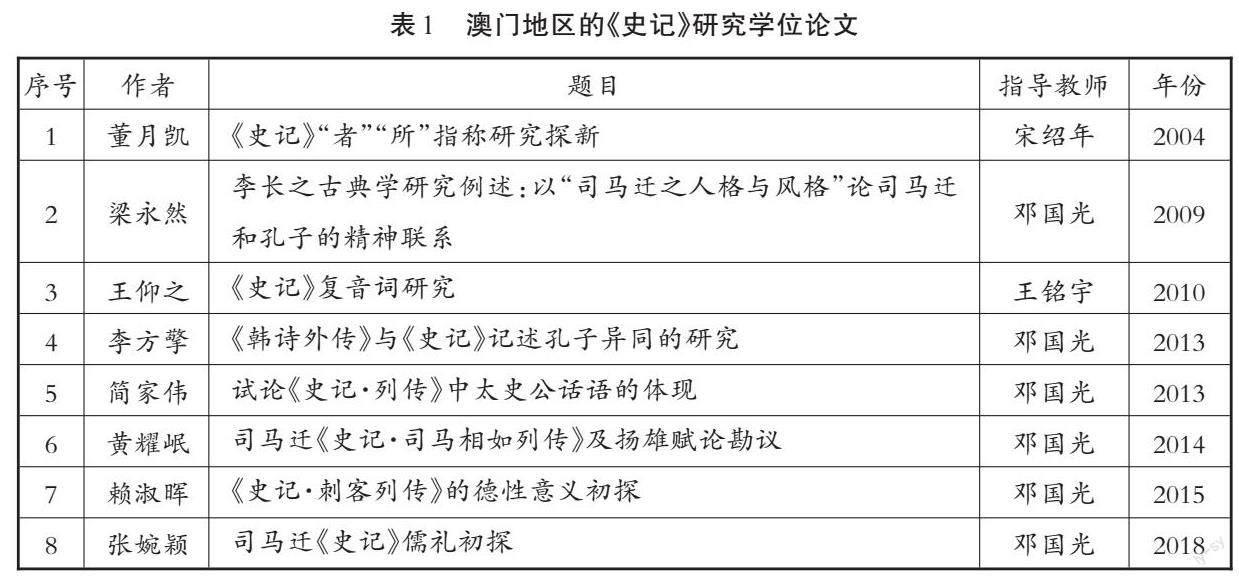

除了学术期刊论文、专书、论文集以外,澳门地区的《史记》研究状况尚可体现在学位论文的撰写之上。此等论文,均属澳门大学中文系的文学硕士学位论文,并由宋绍年(1篇)、邓国光(6篇)、王铭宇(1篇)诸位教授任指导教师,其篇目如表1所示。

此等学位论文之关注点纷呈,有《史记》语言学、经学、篇章探究、体例等面向。例言之,董月凯《〈史记〉“者”、“所”指称研究探新》结合语言学中有关自指和转指的理论,利用Access工具软件生成的数据库,对《史记》中“本纪”和“列传”存在的“者”“所”现象进行考察与分析。全篇在结构上分为理论依据、《史记》中的“VP者”和“所VP”、结语三部分,在理论应用和较大规模的語料处理方面提出了一些新的设想,在实践中亦讲求实用性和可操作性。

王仰之《〈史记〉复音词研究》乃首次对《史记》复音词进行了穷尽式的提取。全文对《史记》的词汇逐一分析,排查出《史记》的单音词和短语,循而替复音词作深入研究。接着,按照结构形式将全书复音词分类,以及统计出各种结构形式下的复音词数量,并计算出各类复音词在全书复音词中所占比重及各类复音词之间数量的对比。

李方擎《〈韩诗外传〉与〈史记〉记述孔子异同的研究》的研究焦点是二书所载的孔子。正文第一章乃绪论,第二章以《史记》为勘论基点,探讨《韩诗外传》宗法孔子的意识。在初步确定《韩诗外传》宗法孔子的意识后,进一步探究《韩诗外传》与“圣德”的紧密联系,这是第三章。以此为思想平台,第四章透过《韩诗外传》和《史记》记述孔子事迹异同的勘议,并以《论语》孔子自述为典要,从三个阶段(孔子之中年期、孔子五十岁后仕鲁及周游之期、孔子之晚年期)考述孔子的生平和思想。一方面,从中发现二书在记述孔子事迹所存在共通之处和差异之处,说明二者在“折中孔道”上乃相得益彰;另一方面,全面地考察《韩诗外传》,证明其思想生命乃源于孔子,拨正班固《汉书》认为《韩诗外传》“或取《春秋》,采杂说,咸非其本义”的观点,从而还归《韩诗外传》在思想史中所应有的价值和地位。本文的主要研究方法乃“本经证经”“以汉归汉”。

简家伟《试论〈史记·列传〉中太史公话语的体现》指出叙事学相比于其他学说,乃是一门较新的理论,内里还有很多部分需要发展。叙事学的研究对象是各种被叙述后的文本(narrated text),不论是虚构文体及纪实文体。叙事学重要的次主题又包括了对连续性、真实性等的研究。此文尝试与其他列传的比较或对照,并试以叙事学的理论集中分析太史公的话语、“太史公曰”与《史记·列传》之关系。

张婉颖《司马迁〈史记〉儒礼初探》从逯耀东认为司马迁“尊孔不尊儒”的观点切入,探究司马迁如何分别理解孔子与儒术,并观察其所处时代之儒礼实质,以了解司马迁之春秋礼义精神。

顺带一提,澳门高等院校如澳门大学、澳门理工大学等,皆没有开设史记作为专门科目。但在澳门大学中国语言文学系文学士学位课程里,有一门中国历史文献选读的科目,其课程概述说:“《史记》是我国史学的伟大著作,司马迁开创了我国史学编著和研究的新局面。《史记》以其材料丰富、内容广泛、体例独特、文笔生动、识见高明著称,后世修史者奉为典范。本课程侧重介绍《史记》之成书、体例、地位,并且选取其中有代表之篇章,作出分析,显示中国史学研究中之史才、史学、史识;亦从文学角度欣赏《史记》,盖《史记》实为中国古代散文的佳作,优美辞句,叙事活泼明快。”据此,是知中国历史文献选读实即《史记》选读,从史学与文学角度欣赏是书,为他日专研《史记》奠定良好基础。此就《史记》在澳门的传播而言,甚为重要。

此外,澳门大学社会科学学院历史系教授、中国历史文化中心访问教授李凭,率澳大历史系学生到新加坡国立大学中文图书馆,考察一部《史记》手抄本;经过两年半的研究,发现一幅江南海盐县古剎法喜寺专用的抄写佛经的名贵手工笺纸,至今已有800年的历史。上述发现是澳门大学科研项目“海外二十四史版本的调查与研究以及澳门大学二十四史数据库的建立”的阶段性成果。该成果经《历史研究》编辑部聘请历史学、文献学、造纸术和书法界的多位专家匿名严格评审肯定,并发表在该刊2017年第6期。[3]《历史研究》是中国历史学界排名第一的学术期刊。

三、澳门民间的《史记》活动

除了高等院校师生从事《史记》研究以外,澳门亦举办了不少与《史记》相关的文化活动。此等活动,主办团体包括了高等院校、澳门政府相关部门、媒体、中小学皆有之。普及《史记》,对于推广《史记》和研读《史记》,帮助甚大。

据《澳门日报》2022年3月1日的报道,澳门立法会议员高锦辉、庞川在议程前联合发言,指本澳中小学的传统文化教育,较缺乏全盘计划和根本精神,直接影响到特区培育深具国学底蕴人才,即以传统文化来陶冶真切爱护国家民族,以及能真切为国家民族服务的人才。两人建议可以鼓励民间自发创建推广国学的书院或读书会;本地大学亦可肩负责任,与教育部门、中小学共建国学和澳门历史教学与研究的学术氛围与学术平台,为中小学教师提供专业、持续进修、培训和交流的机会,全面提升师资队伍的知识水平;亦可组织师生国学经典的读书会,选择一些经典进行阅读,并尝试与国学、澳门历史文化等相结合进行讨论。另外,随着互联网、人工智能的不断发展,科技与人文结合是大势所趋,可借此普及推广国学教育。[4]

司马迁《史记》作为重要的国学文本之一,自必受到应有的重视。早在2019年12月的一个访问里,澳门培正中学中华文化馆主管钟春晖就曾表示:“我们一直开设的课程有中华经典读书会,包括读《史记》、《楚辞》,还有《资治通鉴》和《诗经》,还读《论语》,我们还有茶文化的课,还有一个叫文物与艺术。通过这些课程,让他们去感受中华文化。我们说本立而道生,如果连自己的文化历史都不了解的话,就像无根的浮萍一样,那挺悲哀的。”[5]可见中学生的《史记》读书会早有进行,并为学子埋下研读《史记》的种子。澳门新华学校小学中文科亦曾举办“《史记》教师读书会”,既是分享也是传播《史记》的活动。

教师培训对于一线教师的学养十分重要,澳门特区政府教育暨青年局、教育资源中心与澳门城市大学协作举办“国学经典导读进阶班 《史记》选读”。这是共4次,每次2小时,共计8小时的教师培训课程。其目标包括:阅读能力的培养,在今天仍是学术训练的基础。读书、读好书(名著),仍是增长知识、启发智能的最有效方式。本课程希望透过对《史记》的研读,加强教师对我国历史典籍、学术思想和文化精神的认识,掌握阅读古典的门径;为学校培训具有中华文化素养的教师;为学校组织国学经典读书会培植师资力量。4次课堂的主题分别是:课程简介及《史记》概论;《报任少卿书》《太史公自序》等;《伯夷列传》《刺客列传》等;《项羽本纪》《留侯世家》《高祖本纪》等。

澳门高等院校亦有面向公众的《史记》相关讲座。例如赖长扬在2015年1月27日于澳门大学社會科学学院历史系主办的社会科学学院历史系讲座,其题目是:《中国古籍文本转换——从〈尚书〉到〈史记〉》。又如澳门大学人文学院中国历史文化中心举办“名师名校讲座系列——《史记》研习”,由钟春晖主讲,题目是《史记研习》,举办日期为2019年12月2日、12月9日。此中后者的讲座对象为中学中国语文科及历史科教师,除了介绍《史记》以外,讲座内容也包括了名篇的选读,并指导教师如何开展《史记》读书会。

在2017年4月16日下午2时,澳门广播电视股份有限公司(简称“澳视”)高清播映了《二〇一七丁酉年祭祀史圣司马迁大典》,该活动于早前在陕西韩城举行。此乃一年一度的祭祀大典,海内外万余华人齐聚司马迁祭祀广场,共祭史圣司马迁,向世界传播史圣的文化魅力,祈愿中华民族文化繁荣昌盛。祭祀大典包括敬献花篮、敬献贡品、恭迎诵读祭文、后裔跪拜、献花等流程。澳门媒体予以转播,也代表了澳门地区对《史记》的重视。

四、结语

《史记》虽为两千多年前的典籍,然其意蕴极丰,可供研究的课题不绝。澳门地区虽然偏隅一方,但《史记》研究依然是古代文献研究的重要对象。就上文所见,诸如《史记》笔法,《史记》综合研究、单篇研究,《史记》语法,《史》《汉》对读,《史记》评点,以至《史记》哲学性、文学性、地理学的研究,一直有所发展而新见屡陈。展望将来,由于澳门地区专上院校续有《史记》科的讲授,则《史记》研究的新著、新人才亦必持续增加,成果可期。

参考文献:

[1] 赵翼.廿二史札记校证[M].王树民,校证.北京:中华书局,1984.

[2] 汪春泓.史汉研究[M].上海:上海古籍出版社,2014.

[3] 澳大教授发现八百年前宋代极品手造纸[EB/OL].(2018-02-21)[2022-10-24].https://www.um.edu.mo/zh-hant/news-and-press-releases/press-release/detail/44312/.

[4] 议员关注行政立法互动[N].澳门日报,2022-03-01.

[5] 《焦点访谈》 20191217 新澳门故事 爱国种子种心中[EB/OL].(2019-12-17)[2022-10-24].https://m.jxn ews.com.cn/news/system/2019/12/17/018693552.shtml.

【責任编辑 朱正平】

Abstract:Sima Qians Historical Records has not been widely circulated since it was written, and its research status before the Song Dynasty was not as good as Hanshu. After the Song Dynasty,the trend of writing history and seeking general history, coupled with the flourishing of the ancient prose movement, made Historical Records more and more important. Macao is located in the southern corner of China. Since the last century, teachers in tertiary institutions have been the main force in the study of Historical Records. Most of the studies on Historical Records in Macao focus on the re-reading of classics, and use different research methods to examine the interpretations of past scholars, and have in-depth investigations from the perspectives of linguistics and geography. On the other hand, academic research is very important to pass on the torch. Although the tertiary institutions in Macao do not offer the subject of Historical Records, some subjects use Historical Records as the main teaching content, which provides a source for the cultivation of Historical Records. Therefore, we can see traces of Historical Records as seen in the titles of dissertations in Macao. In addition, non-governmental organizations promote Chinese studies, and Historical Records is often included in it, which also constitutes the characteristics of Historical Records research in Macao.

Key words:Historical Records; Chinese Studies; Macau; journal; Journal of Macau Documentation and Information