微更新背景下里弄街巷空间设计研究

唐银豪 代阳

摘要:上海的里弄是沪上众多住宅式建筑中最具海派特色的,蘊含了上海自开埠以来形成的独有空间特征,反映了上海居民独有的生活方式。里弄的独特性体现在具有典型的江南住宅格局,同时兼具欧洲联排式住宅的高密度特色,是在一定的文化背景下,五湖四海居民生活模式的碰撞下产生的独有空间,也是上海“海纳百川,大气谦和”文化的集中体现。随着上海城市化的不断推进,市民的生活水平和居住要求逐渐提高,因此传统里弄面临着拆除改造的窘境,里弄的风貌也变得岌岌可危,里弄街巷空间的更新设计迫在眉睫。文章基于保护里弄的传统风貌,研究更新设计方法。针对上海众多里弄,研究其更新案例,并总结设计方法。文章论述城市微更新的发展背景,剖析上海现存里弄的基本情况,并从现有里弄更新的案例中总结其设计方法,旨在为里弄微更新提供有效、可靠的参考,在维护里弄风貌的同时,符合城市化进展,契合城市更新。

关键词:上海里弄;微更新;街巷空间;设计方法

中图分类号:TU984.113 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2023)11-00-03

基金项目:本论文为2023年度上海工程技术大学通识教育核心课程建设项目“中西方古典建筑鉴赏”研究成果,项目编号:t202307003

1 城市微更新的发展背景

从社会发展史来看,城市更新早已不是新鲜话题,各个学者及设计师都提出并实践了诸多更新理论。自改革开放以来,我国各城市经历了几十年的快速发展,其中以北上广尤为突出。“城市微更新”概念就是在当前社会发展的基础上提出的。其目的是激发城市旧区的活力,增强老旧社区的凝聚力。里弄作为上海的一种特殊社区形式,具有独特的文化底蕴。传统的里弄形式极具潜力,可以成为城市活力和社区发展的激发点。

城市微更新强调以不破坏原居民日常生活、城市肌理和文化风貌为前提[1]。近年来,上海在里弄微更新方面进行了许多探索,具体体现在建筑外观、公共设施、公共空间等方面。从全局来看,基于微更新的里弄街巷空间设计仍处于初步探索阶段。

2 上海里弄历史风貌基本情况

2.1 规模与分布

据1950年前后的数据,上海的里弄数量居全国首位,约有9000条。然而上海旧城改造项目不断推进,据2010年的数据,现有的城区有近400条里弄,占地面积约250万平方米,有15万户。其中,绝大多数里弄位于内环。里弄建筑的功能多为住宅,沿街的一些建筑在底层会设有商店。

2.2 历史与现实

上海的里弄大致经历了早期旧里弄、晚期旧里弄和新式里弄这三个历史时期。随着时代的不断发展,里弄的类型发展成了花园式里弄、员工住宅等多种类型。弄堂街巷空间的布局基本上是由主弄和几条与主干道垂直的支弄组成的类似鱼骨状或者丰字形的空间[2]。

如今留存下来的里弄基本建造于20世纪30年代前后,至今已有近百年的历史。再加上建筑多为砖木混合结构,经过百年的侵蚀,建筑内部结构老化严重,基础设施破旧不堪,内部空间相当拥挤,已经难以满足现代居民的居住需求。同时,随着市区人口的迅速增长,住房逐渐紧缺,在里弄内往往会出现电影中的“七十二家房客”现象。上海市政府为了改变里弄脏乱差的现状,近年来对里弄采取基本的整修措施,但由于各种现实因素,都只是“治标不治本”[3]。

2.3 意义与困惑

人们提起上海这座城市时,会情不自禁地想到石库门里弄,里弄早已成为上海的文化品牌。里弄的建筑形态是典型海派文化的产物,折中主义的独特样式,密集的巷内空间组合,邻里和谐的人居环境,无不反映出上海独有的文化[4]。从民生改善、城市经济、文化传承等各个角度来看,里弄都是上海城市更新的重要话题。

3 里弄更新的设计方法

3.1 街巷界面整治——以怡德里为例

怡德里街巷界面的改造思路为保留原有建筑的风貌,将整个里弄风情尽可能地保留下来,同时有效改善民生。这是更新改造的成功探索,保存了建筑物质文明,也尽可能地保留了邻里关系的精神文明[5]。

3.1.1 建筑立面更新

对建筑立面进行翻新,色彩主要采用原建筑的淡黄色和深灰色。建筑立面的历史文化特征得到了尽可能多的恢复。同时,结合实际使用情况调整空调外机位置,使建筑立面整齐有序,并使用米黄色金属框架将空调外机保护起来,不仅使建筑立面在色彩上更加统一,还能保证使用空调的安全性(见图1)。

3.1.2 街巷界面文化设施更新

在里弄入口处的街巷墙面上使用原木材质横条组合成展墙,展示社区发生的一些重要时事及文化。在街巷两旁放置一些植物盆栽,在丰富街巷界面景观的同时能增强空间的丰富性。居民可以在装置上种植植物,挂上盆栽,加强里弄街巷与原住民的互动(见图2)。

3.1.3 路面铺装更新

改变了以往水泥地的地面铺装,采用典型的里弄地面铺装形式——台格路。这极大地恢复了原有的里弄风貌,将冷冰冰的水泥地变为富有历史文化意义的台格路。

3.1.4 小结

街道界面是体现里弄文化风貌的最佳方式。街巷更新设计主要分为微更新、微改进和微设计这三个阶段。微更新具体指的是维护建筑外观及室内,尽可能保护建筑的原材料、原结构。微改进具体指的是强调提升居民的生活质量和改善整体环境,在满足功能需求的同时凸显文化特色。微设计具体指的是对细节处的设计,根据不同风貌、季节变化做出美化环境的设计,打造富有人文情怀和地域特色的居民生活环境。

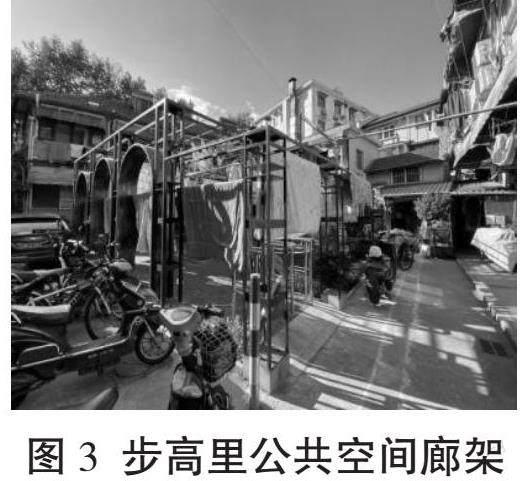

3.2 基础设施整治——以步高里为例

随着时代的变迁,如今里弄街巷内基础设施早已破旧不堪。经过调研发现,尚未更新的老旧里弄内基础设施遭到严重损坏,绝大多数居民无独立卫生间,只能使用公共卫生设施,居民的生活品质无法提升。步高里作为上海市级文物和优秀近代建筑,当地政府在2000年为其中的居民配置了基础设施,让他们告别了“拎马桶”的时代。

3.2.1 弄堂空地的基础设施

在步高里弄堂内有一处公共空地,改造前是花木扶疏的庭院,更新设计时在空地上设计金属廊架(见图3)。从功能上看,这可以作为弄堂住户日常晒衣的地方,能够有效解决里弄间距小、缺少采光的问题。从设计元素上看,侧面的金属框架采用的拱形取自典型的上海里弄石库门门头的造型,将其简化抽象之后运用于框架上。从色彩上看,整体古铜色的色调与里弄内部整体色调一致,与周围环境相融合,不会破坏原有里弄的风貌。

3.2.2 弄堂的卫生设施

步高里的卫生设施更新是基于和合坊的改造,在步高里实施“马桶工程”,即0.93 m×0.64 m×0.025 m的抽水马桶人造石底盘,仅仅利用屋角的0.6m?的空间就可以安装[6]。通过添加卫生设施,即可解决居民无私人卫生间的困扰,为住户提供方便。

同时,上海自2019年推出垃圾分类政策,促进了里弄街巷垃圾箱整改,里弄的垃圾箱改造成了一个“垃圾分类房”(见图4),整体与建筑相协调,通体采用红砖建成。每天定点开放垃圾房,有效改善了里弄内原先垃圾分类不合理、垃圾处理不妥当的状况。

3.2.3 小结

基础设施的改造是里弄更新的重要媒介,由于涉及原住民共同使用的问题,所以基础设施的更新应该更加关注原住民的生活习惯,关注功能重塑和空间活力,关注历史文化传承及趣味性改造,从而促进里弄社区共同发展。

3.3 公共空间塑造——以贵州西里为例

3.3.1 公共空间更新原则

公共空间的更新要注意的不应该只是空间之间的关系,而是更应该强调人和人在空间中的互相交流以及人与空间的互动。里弄街巷的微更新则更需要重视保护里弄文化,结合原住民的日常生活,保障里弄环境和居民生活的原真性[7]。对里弄公共空间塑造而言,文化不仅指历史或传统,重要的是大众对当地空间环境使用上的生活习惯,经过时间沉淀,从而形成具有原真性的人居环境。里弄更新的关键就是尽可能保持其原真性。

3.3.2 贵州西里弄公共空间塑造

上海贵州西里弄改造前存在缺乏对公共空间的塑造问题,狭小的社区公共空间无法满足居民的使用功能与日常公共活动的需求,导致人际关系脆弱,社区的凝聚力差。在更新设计时融入了共享理念,打造了许多共享公共空间,如共享客厅、共享厨房、共享晾衣架、共享卫生间等(见图5)。这些改造都是在原有里弄原真性的基础上进行的,迎合了原住民的生活习惯。在保留原有建筑样式及保持街巷原有布局的前提下,将原活动室打造为开放性的共享餐厅和共享厨房。结合另一侧场地与内巷形成的高差,将其设计成社区共享舞台,为原住民提供文化展示舞台。加固社区废弃水泵上方的阁楼、整修表皮等,使其成为居民的共享书房,为居民提供日常公共空间。贵州西里弄还将街巷内完整度较高的公共空间改造为中央广场,使其具有开放聚集性,同时增加铁质晾衣架,满足晒衣需求,赋予了公共空间日常使用功能。

3.3.3 小结

里弄公共空间的微更新基于社区建设的城市小事件,通过对场地历史文脉真实性的挖掘和对原居民生活习惯的保护,使城市原真性得以保留。

4 結语

里弄是保护上海历史风貌的重中之重。里弄更新实践为上海传统街巷和传统建筑的保护与传承提供了一种可行的模式。更新设计最重要的方式是在保持现有状态的同时更新整体空间环境,同时以最小的干预还原里弄的历史风貌。本文分析街巷空间更新的三个方面,并以三个具体的街巷更新项目为例,总结其更新方法,旨在使微更新落地容易,操作性强,得到推广应用,更好地为里弄的更新发展提供参考。

参考文献:

[1] 徐景猷,颜望馥.上海里弄住宅的历史发展和保留改造[J].住宅科技,1983(6):8-11.

[2] 郁志刚.上海里弄住宅的演变及保护和更新研究[D].北京:中央美术学院,2010.

[3] 马宏,应孔晋.社区空间微更新上海城市有机更新背景下社区营造路径的探索[J].时代建筑,2016(4):10-17.

[4] 秦阳.小雁塔历史片区城市公共空间设计研究[D].西安:西安建筑科技大学,2018.

[5] 田倩茹.上海石库门建筑室内改造再利用研究[D].上海:上海大学,2020.

[6] 朱晓明,古小英.上海石库门里弄保护与更新的4类案例评析[J].住宅科技,2010,30(6):25-29.

[7] 侯晓蕾.基于社区营造的城市公共空间微更新探讨[J].风景园林,2019,26(6):8-12.

作者简介:唐银豪(1998—),男,江苏无锡人,硕士在读,研究方向:会展与空间环境设计。

代阳(1983—),女,辽宁台安人,博士,副教授,研究方向:城乡人居环境、城市更新、展示空间设计。