罗中立 :两幅《父亲》

许谋清,晋江籍北京作家,一个经常去金色琉璃瓦屋顶的中国美术馆久站看画展的画痴。在《北京文学》发表处女作,在作家出版社出版第一部小说集,在北京十月文艺出版社出版第一部长篇小说。北京作协会员,中国作协会员。

书可以坐着看,戏剧电影坐着看,音乐也是坐着听。画特殊,要在展厅里站着看。油画,还要站远一点。久久站立,凝视,也是对艺术创作的敬意。

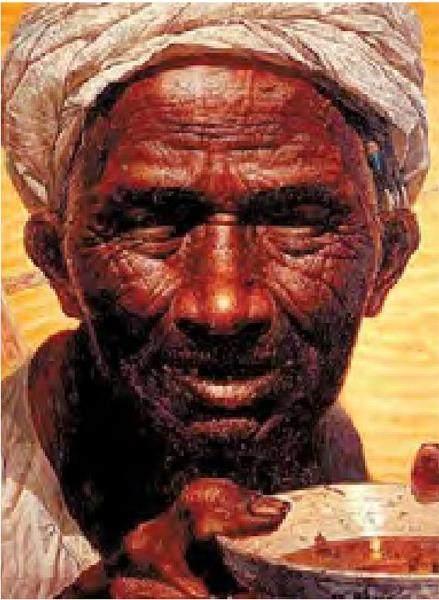

其实,罗中立画了两幅《父亲》。一样的尺寸,一样的大头像,一样的只画头部和两只手。不一样的是半碗茶换成一把唢呐。还可以说一样的创作初心,一样的有了初心后选择了自己满意的形象。产生于同一创作时期。两幅画都在中国美术馆展出,第一年那幅叫《父亲》,第二年那幅叫《金秋》。第一幅让人觉得是石破天惊,于是,就等待他的第二幅。

站在“父亲”巨大的头像面前,就会产生强烈的视角上的效果,这是我尽量把画幅加大的原因,如果这幅画缩小一半,效果就完全不一样了,所以,大,也是我的语言之一。只有这样,在这巨大的头像面前,才使我感受到牛羊般慈善目光的逼视,听到他沉重的喘息,青筋的暴跳,血液的奔流,嗅出他特有的烟叶味和汗腥味,感到他皮肤的抖动,看到从细小的毛孔里渗出的汗珠,以及干裂焦灼的嘴唇,仅剩下一颗牙。可以想见那张嘴一辈子究竟吃了些啥东西,是多少黄连,还是多少白米?

罗中立找到自己的绘画语言,当他决定用超现实主义的手法,当他决定用巨大的画幅来表达他的情感,他自己激动不已。两个父亲是一样的,两个父亲都撞击他的心灵。我们先看看罗中立对两个“父亲”的发现和灵感。

那是1975年除夕之夜,雨夹着雪粒不断地向人们扑来,冷极了。在我家附近的厕所旁边,守候着一位中年农民。早晨我就注意到他在雪水中的僵直的动态,他用农民特有的姿态,将扁担竖在粪池坑边的墙上,身体靠在上边,双手放在袖里,麻木、呆滞,默默无声地叼着一支旱烟。一直到晚上,他都待在那儿,不同的只是变换着各种姿态……

夜深了,除夕欢闹的声浪逐渐安静下来,我最后一次去厕所只见昏灯之下他仍在那儿,夜来的寒冷将他“挤”到粪池边的一个墙角里,身体缩成一团,而眼睛,一双牛羊般的眼睛却死死地盯着粪池,如同一个被迫到死角里,除了保护自己之外,绝不准备作任何反抗的人一样。这时我心里一阵猛烈的震动,同情、怜悯、感慨……一起狂乱地向我袭来,杨白劳、祥林嫂、闰土、阿Q……生活中的、作品中的、外国的,乱糟糟地挤到了我的眼前。我不曾知道他今天是吃了些什么度过的,我回家取了两块月饼给他送去,好久他说不出一句话,真是个老实巴交的农民,一定因他太老实,才叫他来干这份苦差。事情常常是这样的,老实的农民总是吃亏,这,我知道。“我要为他们喊叫!”这就是我构思这幅画的最初冲动……

上边两段引文是罗中立的回忆,第一幅《父亲》让他功成名就。事隔一年,一个形象以另一种姿态撞入他的视野,他拿笔的手都有点颤抖,他清醒地感觉是“父亲”再次出现在自己面前。采用同样的尺寸就是一个证明。

上世纪80年代初的一天,罗中立住在我家里,离我们不远的黄桷树旁有一户人家办丧事,于是我与罗中立便去寻找创作素材。火堆旁,一位吹唢呐的老农吸引了我们。这位老人长长的脸膛,用力吹唢呐的时候,汗珠和着泪水,顺着金灿灿的唢呐一滴滴滚落下来……这样的感人瞬间,在画家眼里是一个非常难得的创作细节。于是罗中立赶紧拿出随身携带的速写本,用他惯用的圆珠笔画了下来。

这段引文是别人的回忆。罗中立开始找他心目中的形象模特,《父亲》找的是他的房东邓开选,《金秋》找的是王石匠。

两个“父亲”,一个是守厕所粪池的“父亲”,一个是葬礼上吹唢呐的“父亲”。一个流汗的“父亲”,一个流泪的“父亲”。汗水和泪水。一个物质,一个精神。我们经历过的不仅仅是一种贫困。

一个“父亲”手上端着半碗茶,一个“父亲”手上抱着唢呐。

守粪池,挪到打谷场。汗水还是汗水。

葬礼,挪位庆丰收。泪水的味道变了,辛酸泪变成欢喜泪。

那位除夕夜守粪池的老实巴交农民,触动罗中立,他首先想到的是回家拿了两块月饼给他送去。为什么?罗中立也许没有细想,那位农民也无法把自己的心情表达出来。当罗中立创作巨幅油画,题目自然就出现了:粒粒皆辛苦。当他再次为农民造像,那个根深蒂固的想法又出现了,于是是《金秋》。世界上什么问题最大?吃饭的问题最大。这让我想起刘恒的一篇小说《狗日的粮食》。

《父亲》耳朵上那支圆珠笔是领导审画时让加上去的,让人分清,这是新社会,罗中立是接受的。《金秋》唢呐上系的红绸布花,已经是自然而然的事,关键是它已经在庆丰收。这点瑕疵被放大了。也许,罗中立也是百无聊赖,就是为了让那滴泪水能停在父亲的脸上。

这样的好处是审批顺利通过。

观众马上就看出来,其实是谁也瞒不住,有人认为“父亲”太容易满足了。这幅画马上打了折扣,其实是一次错位,而让《父亲》独领风骚。但我们需要两幅《父亲》,可惜的是我们不知道可惜。

第一幅,它的内涵太丰富了,《粒粒皆辛苦》框不住,于是有人提议,改成《我的父亲》。老画家吴冠中说,他不是一个人的父亲,他是一代人的父亲,一锤定音:《父亲》。这幅画的主题升华了。它成了中国美术史上的一座里程碑。

我看《父亲》和《金秋》是在看最初触动画家的心灵的两个“父亲”。

《父亲》,我说的是打谷场的父亲,皱纹,泥污,汗水,深藏在里边的一双善良的小眼睛,老人斑,苦命痣,扇风耳,只剩一颗牙。手指头,缠着纱布,洇出的血,夹在纱布里的一个谷粒。一只锔过的蓝花瓷碗,半碗茶。记得2000年,我再次站在《父亲》前边,20年过去了,他的模特邓开选已经长眠在他家自留地下边,《父亲》依舊。《父亲》不是一时的牢骚一时的愤懑,《父亲》是长期积郁后的一声呐喊,呐喊的是画家罗中立,而《父亲》无言,他只是带着一股韧劲,一种承受力与忍耐力。勤劳,使劳作和受苦,成为一种本能。《父亲》同时是一个民族不灭的精密的凝聚。他不是一个速朽的父亲,他是一个永恒的父亲。

《金秋》,罗中立保留了父亲那满是褶子的脸盘,那树皮一样粗糙的手,好像胖了点儿,或者是吹唢呐腮帮鼓了起来。汗水变成泪水,顺着脸腮滑下来,有一滴停在眼袋的下边。原来干裂的嘴唇看不见了,吹出的水气在唢呐内侧发亮的铜皮上凝成几个水滴。

如果说是人们从罗中立的《粒粒皆辛苦》中发现了《父亲》,那么我也想从《金秋》里找回《父亲》。让我们拥有两幅杰作。

第一幅《父亲》契合了罗中立说的“我要为他们喊叫!”

第二幅《父亲》本应该是父亲自己的喊叫!

毛泽东说:“今后我们的队伍里,不管死了谁,不管是炊事员,是战士,只要他是做过一些有益的工作的,我们都要给他送葬,开追悼会。这要成为一个制度。这个方法也要介绍到老百姓那里去。村上的人死了,开个追悼会。用这样的方法,寄托我们的哀思,使整个人民团结起来。”

要接受父亲那滴辛酸的泪水,那是真情实感,不要让父亲憋回去,我们要听父亲发自肺腑的声音。

编辑 张子乐