罗中立面面观

孙振华

《拾柴女》罗中立布面油画50×65cm 1983 年

一、时代的,个人的

1980年,罗中立因《父亲》名满天下。作为文革后第一批公派到欧洲的留学生,罗中立得天独厚。他又比同时代人早一步走出国门,感受到了外面的世界。

罗中立留学归国后闷头作画,不闻窗外事,一画就是十年。

在这十年里,一批艺术家开始得到国际资本的青睐,艺术市场群星璀璨。在市场的推动下,当代艺术开始市场化、体制化、娱乐化。各种展览、宣传、推广铺天盖地。

罗中立与潮流始终保持着一种疏离的状态,他要在时代的潮流之外,创造一个属于自己的精神世界。《父亲》之后,罗中立并没有为了名气和利益,习惯性地延续那种照相写实的风格,而是在不断地研究绘画本身的问题。他也没有简单地、盲目地投入某个艺术流派。他只是用坚韧的信念,细致的耐心,慢慢地消化吸收,慢慢地收拾梳理,一点点建构属于自己的精神世界。

《故乡组画———点灯》罗中立布面油画130×96cm 1998年

罗中立曾经说过:“早期我骨子里面并没有走《父亲》这个路子的潜质,我基因里面不是朝这个路走,我就是喜欢搞怪,就是喜欢另类,就是喜欢跟别人不一样。”川美的同班同学也说过:“班里最早搞当代艺术的是罗中立。”

仔细考察他的艺术轨迹,一个我行我素,充满个性的罗中立一直都是有迹可循的。从“野草展”时期他画的涂鸦;到川美学习期间逃避苏式美学,闭门画连环画;还有后来他坚持不用手机;还有他主持建设川美虎溪校区一反大学校园的千篇一律,建成了一所“全国最好玩的大学”……

罗中立多年来在世界各地的留影中,总有一款标志性画面:在各个有纪念意义的名胜前,他高高腾跃起来,这个动作在半空的瞬间被定格下来。腾跃是血液沸腾,是激情,以及对高境界的追求,这个动作需要弹跳力和爆发力。多年来,他腾跃的高度和力度并没有因为年龄的增长而减低。看照片,你会以为这还是个小伙子。

罗中立少年时期有一件“搞怪”的事,那时他临摹一幅英国水彩,突发奇想,幽默地把自己一个写生模样的背影放进了画面的山水中,这大概是罗中立最早挪用手法的运用,也是他不安于现状,喜欢“另类”的源头吧。多年以后,这个背影与照片中腾跃而起的身影早已合二为一。

《岁月》罗中立布面油画205×140cm 1981 年

《金秋》羅中立布面油画20 世纪80 年代

除了罗中立精神个性,罗中立可贵之处还在于他视绘画为生命的艺术态度。

罗中立对于绘画有一种一以贯之的、近乎偏执的痴迷与投入。多年以来,他将爱好变为生活方式,就像吃饭睡觉一样把绘画日常化和内生化。这个习惯非常牢固,从他少年人格形成时期就养成了。他自述立志考川美附中时才十三四岁,那时对画画就已经很痴迷,大冬天打赤脚在田里写生。一个星期下来他画的画不是以张论,而是用斤论;一个礼拜要画七、八斤的纸。

罗中立的自律也是惊人的。即使获得了巨大荣誉,他也没有一丝松懈,沉浸在长年累月的深思熟虑和艰苦耕耘之中。当院长时期,他会为自己的创作时间被大大挤压而焦虑。在那17年里,他对自己讲得最多的是“要保持专业状态”;而他最佳保持专业状态的方式就是见缝插针地写生。

《故乡组画———打草》罗中立20世纪80年代

罗中立会抓住任何机会去画,有时候慌不择纸,随手抓起一张便签或废纸就开始画。他的手稿展里所呈现的手稿数量之大,跨时之长,纸张品种之杂多,都令人惊叹,这其实就是罗中立之为罗中立的秘密之一。

二、画里的,画外的

《父亲》之后,四十余年中国艺术生态的大腾挪,架上绘画从最为主流的位置位移到边缘。几个年代过去,罗中立不仅依然留守在架上绘画里,还依然守望着乡土。

《故乡组画———春耕》罗中立布面油画200×180cm 1995-2000年

很多人可能误以为罗中立是农家子弟,或者是知青出生。其实罗中立既不是农家子弟也没有当过一天的知青。罗中立是在重庆的大工业环境下成长的,他的家庭就来自国有大型企业,自己也在钢厂做了10年工人。

对同样一种事物,有些人并不那么敏感,有些人却相当敏感。早年中国社会泛农业属性让罗中立很小就从农村亲戚身上感知到了农村人的生活状态。后来在川美附中时期,到大巴山学农,以及在步行大串联时期又一次去过大巴山。

一般人看来,与藏区、彝区相比,大巴山似乎看不到什么特色,普通平凡到没法入画。罗中立在大巴山却很冲动。村子里的水塘、牯牛、草垛、猪圈、木梯,在他眼里就是一个个鲜活的意象,挥之不去,止不住就想去画。

《午休》罗中立布面油画200×180cm 1999 年

1968年罗中立从川美附中毕业。作为土生土长的重庆人,他一点没有动过心思要在离重庆较近的几个分配名额里去争取。相反,在他积极要求下,“顺利”地被分配到了大巴山地区。

大巴山的乡土缘分给罗中立的最大馈赠不是金奖,而是他个人生存与大巴山之间的那种紧密对应的关系。那片土地的气息让他感觉舒适,他的天赋在其中如鱼得水,

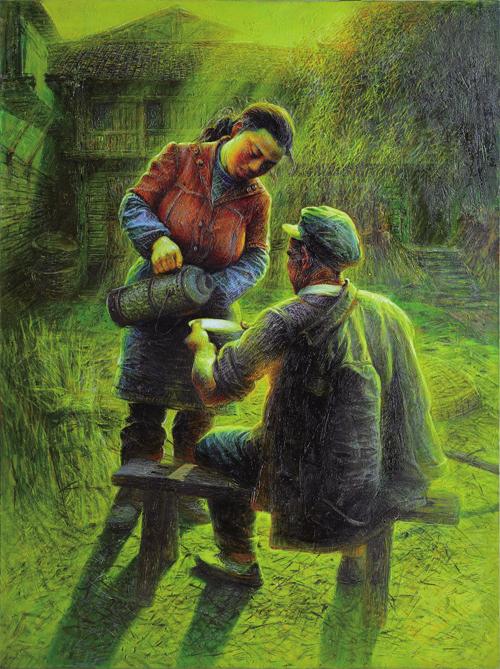

开始,顺着画《父亲》的思路和方法,他在短短的时间内完成了一系列令人矚目的作品:《春蚕》、《岁月》、《年终》、《金秋》、《苍天》。紧接着,数十张小画组成的《故乡组画》系列,都是表现大巴山人的劳作与生活的题材。《打草》、《拾穗》、《谷食内》、《牛棚下》、《毛毛雨》、《穿针女》、《催眠曲》……罗中立沉潜到生活最基本的层面,试图从乡村的原始经验出发,抵达中国人精神世界的隐秘深处。他具有点石成金的能力,将生活中极其琐屑的细节捻出来,吹去上面的灰尘,一经刻画展现,便会让人会心惊叹。

罗中立源源不断地推出《吹渣渣》、《撒尿》、《隔山喊》、《修猪圈》、《做木工》、《让道》、《半夜屋漏》、《拥抱》、《过河》,《过河》、《休息》、《捉猫猫》、《蒲公英》、《骑车》、《发毒誓》、《洗脚》……这些选材和定格展现了罗中立的某种野心,这些似乎在他手上,要做成一部乡村生死疲劳的大词典。在中国画家中,如此执着地专情于一地,将乡村人文景观深入细腻、出其不意地捕捉出来,绝无仅有。此堪比文学界福克纳的约克纳帕塔法系列和莫言的高密东北乡系列。后来,这些画题大多又被罗中立进行了反复的重画,成为他深入探寻美术史的媒介。

《晒场》罗中立布面油画130×98cm 1990 年

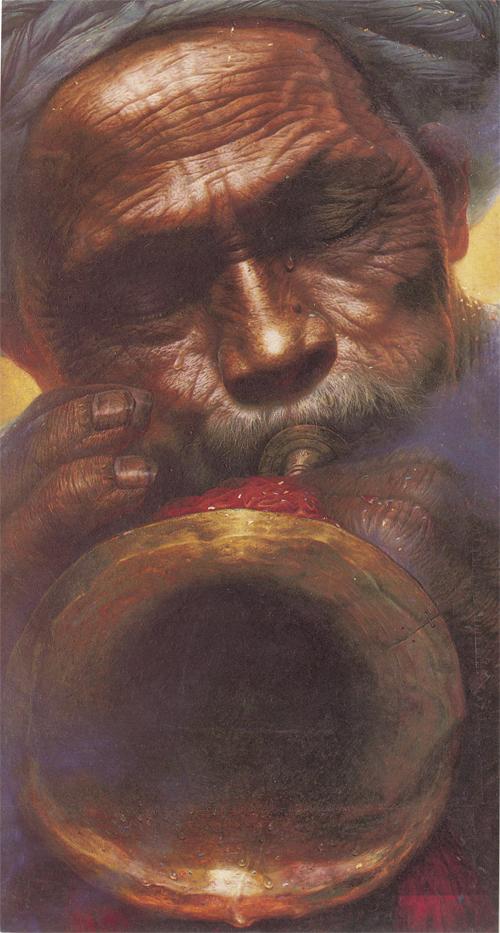

《吹渣渣》罗中立布面油画85×63cm 1981 年

罗中立的题材是接地气的,实践的方式是自由的。他走出了照相写实的手法,开始了表现主义的尝试:粗放的质感,抽象变形,舍弃细节,往内在实质里探求。比如《吹渣渣》,表现的是一种粗糙的温情。在那对贫微夫妻繁忙和劳苦的生活中,掉进眼里的渣渣其实就是生活压给他们的疼痛,他们要吹掉眼中的渣,甚至连手上的农具都来不及放下。《吹渣渣》中,罗中立将悲悯化为哀而不伤的呈现,踮脚捧脸的男女,他们身体的贴合线构成为一个经典表达。

2000以后,罗中立的画风更加成型,走向了天真、犷悍和原始。乡土风情一下子幻化成对生命和自然的讴歌。他用丰盈奇拙的笔法来描绘人物短粗的四肢和健硕的肌肉。他笔下的人物那么粗野但又如动物般纯良,他们的性与爱是那么大胆坦然,洋溢这蓬勃的生命力。那些刀劈斧砍般的痕迹和笔触,让观者很容易体会到依附于画面之中的力度。

从这个时期起,罗中立笔下的“此乡土”已经不是“彼乡土”了。在对新画风探寻的过程中,罗中立一边抽取,一边剥离。他抽取人物的关系和动作,剥离开时代、地点和风情的元素。他将人物的背景愈加简化和模糊。他描绘的不是某一个时代的某一处乡村,而是努力穿透现代文明的屏障,返回自然的家园,将自己对生命之谜的解释融入其中,又从远古投射到未来。

走过几个阶段,罗中立形成了今天这种以交织线作为造型的方法。这种方法中有松弛与和谐的节奏,有自由和超然的性情。罗中立的画面之中,既有中国传统木雕、泥塑、石刻、剪纸、年画;也有从欧洲民间故事、西方神话故事、非洲原始艺术中找到的线索与符号。

《蒲公英》罗中立布面油画250×200cm 2005 年

《洗脚———春雨》罗中立布面油画140×110cm 1995年

罗中立对自己风格的建设是与他“重读美术史”的课题交织在一起的。1980年代在欧洲留学期间,罗中立遍观欧洲古典艺术,花大量的时间在安特卫普的博物馆和卢浮宫里临摹经典,那个时候,他开始领悟西方艺术的传统。

针对同一画题进行反复创作是罗中立美术史学习的另一种实践方式。“吹渣渣”、“洗脚”、“过河”、“撒尿”、“点灯”、“约会”等等,是他反复创作的几个母题。

面对同样一个题材,艺术家千锤百炼,一件件重复,一次次深入,力图在重复当中找到突破。罗中立说过,这是不可为外人道的“惨淡经营”。艺术家表面重复着,而在事实上每次都赋予了作品新的创意灵感。这里面呈现出来是艺术家的执著与自信,艺术家人格的一次次地升华。

以上对罗中立的观察,不知道距离真实的罗中立有多远?全知全能的角度也许只有上帝才具有,我们永远只能站在自己的角度,受到眼光的限制,如同盲人摸象。但是,无数的角度,不同的眼光,又让这个对象在不同的解读中,呈现出更为丰富,更加迷人的可能。

责任编辑 陈 俊