主体-影像:中国非遗影像化中的经验互动与意义书写

本文所论的“非遗影像”是指与1997年联合国教科文组织提出的“非物质文化遗产”概念有关的一系列动态影像。“非遗影像化”则指用动态影像表现“非物质文化遗产”内涵与外延的实践过程①。目前中国关于非遗影像的研究成果突出表现为将其作为一种记录工具、一种传播载体、一个影视人类学课题等进行研究,但就宏观而言,我们正处于非遗影像化这一时代语境中,我们所称的非遗其实是纷繁影像中呈现出的“非遗”,它是一种文化书写形式的体现,而每一次通过影像手段进行抢救和记录,将一个个被命名的文化符号进行具体演绎时所涉及的文化、环境、人物、事件、时空等等,则是影像化过程中“赋予经验的互动以意义”这一书写本质的体现,因为“写作能够赋予理论上的因果解释,但只有影片可以在有限的文本里表现因果关系”[1],而只有关涉到主体与主体的经验互动关系,这些影像才有了关涉主体生活世界的书写意义。

一、经验的共享:文化主体与文化整体的影像呈现

中国非物质文化遗产的分类和层级结构建立在“国家级和省、市、县级非物质文化遗产代表作名录体系”的规范之上,这一体系使得所有自国家层面出发的非遗保护记录工作都具有了先自下而上申报再自上而下实施的四级结构特征。2013年开始试点的“国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作”既是这个四级结构最生动的体现,这也是非遗保护行动中第一个将具体的非遗传承人作为关键抢救对象的国家文化抢救工程。自2019年起,以“抢救性”为第一要务的记录工程在取消了“抢救性”后变为“国家级非遗代表性传承人记录工作”,其根本原因是由于列入名单的越来越多70岁以上的传承人已经逐渐失去传承和展示技艺的能力,所以国家能做的就是尽可能快地去记录其他还拥有这些能力的较为年轻的传承人,在笔者看来,这实际上依然是一种“抢救性”的行动,只不过之前抢救的是70岁以上传承人所拥有的非遗文化,现在抢救的则是以传承人为载体的“非遗”本身。

(一)“活的人类财富”——抢救作为文化的人

2003年10月17日,联合国教科文组织第32届大会通过了《保护非物质文化遗产公约》,紧随其后出台了一项《建立“活的人类财富”国家体系指南》,其中对“活的人类财富”的定义是“指在表演和创造非物质文化遗产具体要素时所需的知识和技能方面有着极高造诣的人,是已经被成员国挑选为现存的文化传统之见证,也是生活在该国国土上的群体、团体和个人之创造天赋的见证。”以贵州省“侗族大歌项目代表性传承人——吴品仙”抢救性记录项目为例,歌师吴品仙1945年出生,从小受到侗族大歌演唱环境的熏陶,在其师傅吴婷慧的培育下,13岁就考进黎平县“民间合唱团”,熟练地掌握了三龙侗寨社区绝大部分的侗族大歌,包括拦路歌、敬酒歌、赞歌、礼俗歌、琵琶歌等400余首。1959年7月,吴品仙被选入中央民族歌舞团当演员,后回黎平乡镇从事文化艺术工作至1996年退休回家,期间一直从事侗歌的教学传承工作。自从2009年9月30日侗族大歌成功入列联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》,标志着侗族大歌的社会价值、文化价值、音乐价值被世界承认,成为全人类的共同精神财富和珍贵遗产。①到了2010年8月20日,来自三龙侗寨的歌师吴品仙作为全国入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录侗族大歌项目传承人的唯一代表,参与和见证了文化部在北京人民大会堂举办的颁证仪式,这一行动意味着她以个人的身份在国家文化层面成为了侗族大歌文化群体的代表之一,在世界层面成为具有文化价值的“活的人类财富”,于是,个体的生命经验表达将成为具有文化基因意义的经验共享。

然而,作为文化个体的生命经验能否成为整体文化的代表一直是质疑非遗影像代表性的终极诘问,诚然,这一质疑早在传承人名录体系建立之初就存在,但是在影像的拍摄中却并非一个能够简单判定的是非题,因为在“非遗”这一全球性概念深耕得最具体的个人时,成为代表的这一个体已然不是单纯的个体,而是一个文化主体,按照社会学家阿兰·图海纳的说法,“主体是集体的社会行动者,通过主体,个体才在自身的经验中达到了完整的意义”②。此外,不止传承人的代表性能够彰显出文化的主体性,涉及这一记录过程中的所有文化参与者也是以一种主体的姿态存在,他们的行为和想法彼此影响,成为我们思考非遗影像化这一时代议题的新文本。

在調研过程中,笔者接触过贵州省多位不同项目的非遗传承人,在如何进行文化整体性的记录问题上,有时影视记录团队为了让传承人们更好地配合,往往要使出浑身解数,真心把传承人当作自己的爷爷奶奶去相处,以便他们愿意花尽可能多的时间来拍摄;遇到有的传承人在表演时身体状况大不如前,导演在做拍摄计划的时候也只能按照传承人的情况来安排,多呈现出迁就和理解的相处状态,比如,一场原本两个小时的一部石阡木偶戏,由于传承人演10分钟左右就需要休息很长时间,导演只能排出8天的计划来拍这一部戏③,像这样的项目如果没有传承人的表演,团队基本无法开展工作,唯有等待。不同的态度和不同的现状显然会在某种程度上决定影像记录的质量,拍摄团队之所以想尽办法让传承人能够更好地配合拍摄,也正是意识到了个体与整体文化之间的关联性:

“整个项目必须要有一个点来去展现,传承人是一个枢纽,通过枢纽去展现整个文化,传承人的手艺或记忆近乎代表着整个项目。”④

“侗族文化和传承人这两个要素是融入在项目里的,有了这个项目才有了传承人,有了传承人这个项目才能维持下去。”⑤

显然,作为一种集体文化形式,侗族大歌项目虽然以吴品仙为核心,却必须要整个寨子的人们共同配合才能形成完整的记录,如何才能更好地呈现出“活的人类财富”与非遗项目整体之间的和谐关系,是影像化实践中需要处理的核心问题。

(二)亲密关系——田野拍摄中的意义纽带

为了能够统合“侗族大歌项目代表性传承人——吴品仙”抢救性记录项目中的个人与文化整体的关联性,从2019年2月5日(农历正月初一)开始,摄制组(嗓嘎团队)就计划好了利用一年中的各个大的节日来拍摄项目实践的部分,一来是为符合“非遗发生语境”的规范,二来是方便组织起更多的人群,有了诸多群众的参与,才能更好地体现出这一非遗项目的价值。而对于涉及到一些类似教学的小规模场景,则会利用学生放暑假,或者由摄制组支付共同参与的村民一些误工费来组织,当然,吴品仙也会利用自己在村寨中的一些人脉来配合拍摄工作,这样的拍摄往往时间不短,频繁的交流也带来了不同人群对侗族大歌传承和记录的深入理解。

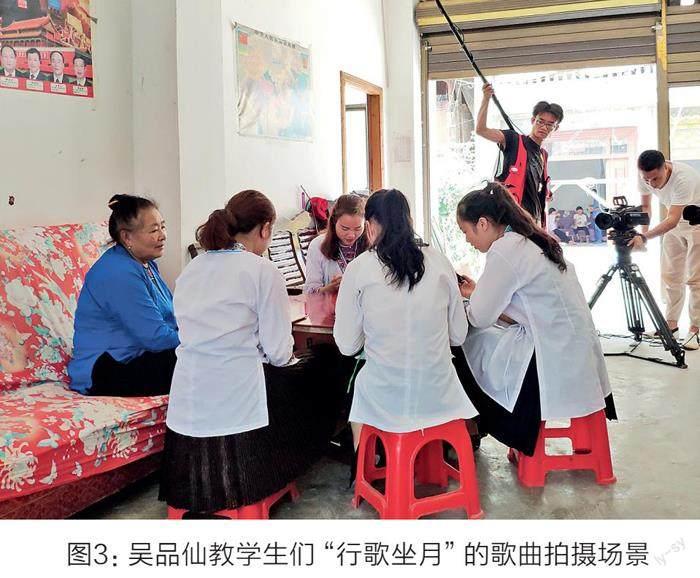

以“行歌坐月”(侗族青年男女交际和恋爱活动方式)场景的拍摄为例,原本这是导演想用于综述片中的表现侗族大歌文化背景的场景,但为了获得更真实的同期声,所以选择让暑假在家并且学习音乐的本村大学生一起来唱,吴品仙教了一下午,学生们也很认真在学,但是到晚上拍“行歌坐月”的时候,唱了一两小时还是没有一条听上去让人满意。这一事件也引发了关于侗族大歌传承问题的多方思考:

(一)在吴品仙老师看来,这些女大学生只能在寒暑假时期回家学习一段时间,没有持续性,外出打工的年轻人同样如此,“他们过年回家学歌唱歌更多是为了热闹”,太多年轻人不愿意学,所以感觉“已经抢救不过来了”。

(二)全程记录了这一事件的摄像师给出自己的思考:“他们远没有他们父母辈学习的速度快。原因在于:第一,侗族大歌对于他们父母辈来说是日常生活经常接触的。第二,随着现代生活方式的转变,侗族大歌的生存土壤逐渐消解。很多年轻人对于侗族大歌知其然而不知其所以然。”

(三)事件中的女大学生则认为:“嗓嘎团队跟我们讲拍要拍纪录片,然后我们现场跟吴品仙学习侗族大歌,有些歌我们没有接触过,所以现场学起来有一定困难,但我们都很乐意去配合,毕竟是我们的民族文化”①。在访谈中,频频出现的“害怕侗族大歌会消失”“想要让它继续传承下去”“我有一种责任感”“唱歌的时候会感觉到开心”“能够理解那首歌曲,有种身临其境的感觉”等话语反复出现,反映着这群三龙侗寨大学生对于传承保护本民族文化的内心挣扎。

从上述讨论可以看出,影像从来都不是简单的记录,对同一事件的影像记录往往反映着整体文化的不同侧面,正是每一个涉事其中的个体共同书写了侗族大歌的文化形貌。文化研究离不开比较,文化的交流也离不开外部视角,在侗族大歌抢救性记录项目中,不仅有传承人、当地村民,还有外出打工和上学的年轻人,以及长时间参与观察和记录的影视团队人,以侗族大歌为核心,每一个人都成为文化网络中的一个节点,通过接触-理解-互动将彼此的关系拉得更近:

我没把他(项目导演)当一个指导或者一个媒体,是拿他们当亲戚一样,亲情的那种,你要来拍我,那就来拍,他喊我外婆,说你这边有什么活动就给我打电话,我马上就下去(指从贵阳去村里),有事了我就给他打电话,他们来的次数也多,时间也长,大家相互了解的会更多一些,算是很亲密了。②

这种亲密关系既是为满足非遗抢救性记录“完整性”的要求,进行长时间的跟踪拍摄的结果,也是一群热情的年轻人在与老一辈文化传承人进行接触时自然而然产生的人类情感。正如吴品仙记得每一位来她家里拍摄的年轻人的性格特点,并且能分毫不差地叫出他们的名字,去拍摄的年轻人也记得吴品仙家里每一道可口的菜肴,嘴上虽然“吴老师吴老师”地叫着,心里其实早就将他看作有着很多故事的奶奶般和蔼的人,“活的人类财富”或许首先应该就是像这样一种互动的人类情感财富。所以,当我们将影像化书写的本质定义为“赋予经验的互动以意义”时,对侗族大歌文化的书写就发生在“拍”与“说”的这个环节,一方面记录团队通过聆听和感受去理解和拍摄侗族大歌的形态,另一方面传承人通过讲述和行动去呈现侗族大歌的历史未来,经验的意义就在这种相互的交流触碰中形成一帧帧传达侗族大歌文化的画面,之后结成一张张意义之网。

二、经验的互动:生活世界的主体-影像

德国哲学家胡塞尔(Edmund Husserl)在《欧洲科学的危机与超越论的现象学》一书中第一次提出“生活世界”(life-world)的概念,他建议对现代科学进行整体性地“现象学悬搁”(phenomenological epoché)[2],即对这个“存在唯一的客观世界”信念存而不论,跳出实证科学的框架去反观拥有生命意识和反思意识的“超越论的自我”,这种超越一方面有利于自我与他者二元对立的破除,使得自我与他者通过探讨彼此的生活世界获得跨文化的理解,另一方面也有利于自我更加聚焦于生活世界中人的价值,通过不断的反思体验和内外交织的经验表达完成对人的整体性和立體性的皈依。

(一)经验相遇唤起主体的文化自觉

侗族大歌项目的记录团队是一个非常年轻化的团队,基本都是刚毕业一两年的本科生,平均年龄24岁。对于他们来说,“非遗”“影像”“记录”这些关键词不只是影视专业领域的术语,也是一片新鲜、有趣、充满异域想象的田野,相比于只争朝夕的繁忙和疲惫,他们更愿意表达自己的知识收获和文化体验。就像人类学家进入田野后会感受到不同地域所带来的文化震撼一样,记录团队的成员在长时间的田野拍摄中,也会感受到诸多新奇的文化体验,这是经过与自己所在的文化环境相比较而加诸于生命体验之中的:

“每次下田野之前会有一个想象,但是下去拍完以后突然发现是另一个问题,就很惊讶,觉得还有这种操作,就是说文化差异碰撞出了你对你以前认知的一种推翻,但是你一定要去尊重这些习俗,你可以诧异,但是不能去嘲笑,因为做了非遗的项目之后,我觉得每个民族都有每个民族的文化在那里,有些你可以不去接受,但是你会意识到这些东西确实是这样存在的。”①

正如摄影师所表达的感受一样,文化经验的碰撞会让个体感到诧异,但是也会为自我反思和主体意识的觉醒开辟道路,使主体在生活世界的经验互动中拓宽彼此的认知世界,因为任何两个人都是从他们自己的主体性(意识流、人格、个人历史、身体位置)的角度来建构他们对共享世界的理解(包括他们自己和对方)。②

对于记录团队来说,年轻的成员们并没有亲身经历过传统文化繁盛的时期,甚至很多在城市长大的孩子对于乡村都是一种通过影像想象出来的状态,但恰恰是这群目前最年轻的影像记录者在抢救那些即将消逝的传承了上千年的非遗文化,有时候这种时空的措置会给人一种梦幻的感觉。在人类学理论中,只有对一个地方的文化做比较长时间深入的田野研究,才能够形成对这种文化的深度理解,而理解的程度决定了他所记录下的文化的价值深度,可是这群具体实施拍摄的年轻记录者显然无法具备上述条件。然而,对于年轻的记录团队而言,记录行为本身所产生的价值远远大于影像深度的价值,因为:

“我拍了两三年非遗之后,对自己民族的文化也更喜欢了,以前我回家我就躺着休息,或者玩游戏各种去娱乐,但现在回家我会想着我碰到这个老人家会问她,你会唱侗歌吗?你唱的是哪些歌?这歌为什么用一些我们听不懂的侗语,或者说我们的传统文化是怎么样的,我会去问去稍微挖一些深的东西出来。”③

由此可见,他们通过参与、观察和体验将自己的生命经验与“非遗”所产生的环境、社会、人接合在一起,这些体验一方面通过影像保存下来,另一方面则通过他们的身体和记忆不断传承下去,这些经验是关于“非遗”拍摄中所发生的人和事的记忆,是关于“非遗”本身的价值和意义的主体阐释,是关于某个非遗项目中的技艺或习俗的田野知识储备,是关于自己在文化震撼之后文化反思,也是关于“非遗”这个时代议题对社会文化产生的影响的历史经验。

(二)主体-影像书写生命反思的意义

与我们现在常提到的基于摄影机形成的视觉影像不同,影像(image)在法国存在主义者让-保罗·萨特的经典著作《想象》中以“现象学的再现”这一面貌出现,指人的头脑中实时闪过种种画面的活动,是一种可供还原、拆解、重构的主体性,我们或可称之为具备反思特质的“主体-影像”。人类学家李亦园先生将文化分为可观察的文化和不可观察的文化,可观察的文化包括物质文化或技术文化、社群文化或伦理文化、表达文化或精神文化;不可观察的文化主要指文化的文法[3],如感觉、心性、历史记忆、无意识的文化认同、无意识的生活结构和集团的无意识的社会结构等。在非遗传承人抢救性记录工作之中,这种不可观察的文化或者说主体-影像其实潜移默化中是由生命的體验和反思实现的:

“以前我觉得我们大家都是侗族人,我问你这个东西,人家会觉得你问这个干嘛很奇怪,但现在毕竟读了书也一直在拍东西,特别是黔南这一块的侗族人,他们都知道我在拍侗族影像,然后他们已经对我有一个改观了,我这时候再去问在这个干嘛,他们会觉得很正常。而且很多人也会主动来问,主动要求让我去给他们拍,然后跟我说其他地方唱歌怎么样的,有哪些不一样等等,那我也就认识了更多喜欢侗族文化的人。”①

主体并非个体,即使它是由个体、在个体中所产生,并在自身的经验中达获得完整的生命意义,因此,无论是本民族对本民族文化的理解和拍摄,还是不同民族的影像记录者对民族文化的理解和表述,期间都夹杂着主体与主体之间经验的碰撞和共享,正是因为主体对自己生活世界的经验的表述才丰富了理解和阐释某种文化的角度,使得文化以经验的传承方式得以延续下去。

从这个意义上来说,如果以“国家级非遗代表性传承人抢救性记录工作”为例的所有非遗影像化项目是为人民留存下一份宝贵的民族音像志,那么承担起非遗影像化工作的这些各层级的记录者们则是非遗传承最宝贵的基因库,因为作为一种书写过程的“非遗影像化”让非遗成为他们的生命经验,这些生命经验将在每个人的生活世界中通过主体间的经验相遇、互动、理解传承下去。

“其实我们特别希望就是说你(记录者)把这个东西记录下来的同时,你能表达,尤其希望现在年轻人能表达,能够看到他们通过影像来记录历史,呈现出你的思维度和你的创新的一种表达力,这个是我自己是认为非常好的,也是一个我觉得寄希望于年轻团队的一点。”②

胡塞尔的“life-world”将生活置于世界之前,意味着每一个世界都是与生活有关的世界,每个人都有一个自己的具象生活世界,而人与人的相遇便促成了两个生活世界共同的丰富和扩张,这是一种基于主体间性的生命经验的互动。因此,无论是人类学田野调查意义上的研究者本人,还是侗族大歌国家级非遗抢救性记录项目中的主要对象吴品仙,无论是镜头中的孩童笑脸还是镜头外的老人抱怨,影视团队成员起早贪黑的拍摄记录,还是学术专员在访谈时的不停追问,在侗族大歌—吴品仙这个抢救性记录项目中,每一个人都无一例外地用自己的生活世界构筑起了彼此联结的网络,主体的生命经验也在生活世界的交流互动中不断累积,获得了更多存有的意义。

结语

综上所述,主体经验的共享是非遗影像化实践的基础,亲密关系的建立和深耕田野的拍摄方式是非遗影像化阐释整体文化意义必不可少的实践方法。当我们以主体间性的视角去看记录工作中的各个主体时,我们亦能看到传承人与记录团队合作生产影像的过程也是主体-影像交汇形成的过程。每个主体的生活世界在一次次田野相遇中发生碰撞,引起反思,获得经验,最后赋予其生命历程以经验意义,赋予了整个非遗保护传承以时代接续的意义。

【作者简介】 高冬娟,女,新疆乌鲁木齐人,中央民族大学民族学与社会学学院博士生,主要从事影视人类学研究。

【基金项目】 本文系中央民族大学博士研究生自主科研项目“影像表述与主体认同—网络社会中民族音乐艺术的文化表达研究”(编号:BZKY2021006)阶段性成果。

参考文献:

[1][美]大卫·马杜格.迈向跨文化电影:大卫·马杜格的影像实践[M].李惠芳,黄燕祺,译.台北:麦田出版,2006:102.

[2]鲍江.观自在者:现象学音像民族志[ J ].云南民族大学学报:哲学社会科学版,2014(05):32-44.

[3]李亦园.人类的视野[M].上海:上海文艺出版社,1996:103.

——基于从江县侗族大歌传承实践的分析

——弋阳腔传统曲牌抢救性录音