大科学时代基础研究多元投入的路径探索

吴杨

【摘要】进入大科学时代,提升基础研究水平成为我国的重要科技战略目标,也成为赢得未来的关键。大科学时代具有协同性、开放性及系统性等特征,形势和需求对基础研究投入提出了更高要求,凸显了基础研究多元投入的必要性及其未来潜在来源的重要性。因此,探讨大科学时代对基础研究提出的新要求,分析大科学时代基础研究在研发目标、组织形式和研发路径方面的转变,深度探索基础研究投入的潜在路径,提出加强其多元投入的措施建议,具有极强的理论价值和现实意义。

【关键词】大科学时代 基础研究 多元投入 路径探索

【中图分类号】G322 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2023.09.005

2023年2月,习近平总书记在主持中共中央政治局第三次集体学习时指出:“世界已经进入大科学时代,基础研究组织化程度越来越高,制度保障和政策引导对基础研究产出的影响越来越大。必须深化基础研究体制机制改革,发挥好制度、政策的价值驱动和战略牵引作用。要稳步增加基础研究财政投入,通过税收优惠等多种方式激励企业加大投入,鼓励社会力量设立科学基金、科学捐赠等多元投入,提升国家自然科学基金及其联合基金资助效能,建立完善竞争性支持和稳定支持相结合的基础研究投入机制。”可见,大科学时代的到来,不仅加速科学前沿的突破、信息技术的拓展,也要求科学研究“大兵团作战”服务国家战略。因此,大科学时代不仅要扩大基础研究投入规模,更要加快构建基础研究多元投入格局。

研究现状

大科学时代基础研究的特点。首先,随着世界进入大科学时代,学者们开始从不同角度阐释基础研究现状、特点及重要作用。方复全从机构设置、支持政策、项目布局的视角出发,提出基础科学正在受到前所未有的重视。[1]吴博等人从历史视角对大科学时代、大科学体制、大科学研究、大科学设施的概念形成与发展进行了对比研究,剖析了大科学研究的学科领域、组织形式与动力机制。[2]吕建从时代背景出发,对大科学时代的显著特征、主要表现以及基础研究的体制机制进行了深入分析。[3]郑庆华从“卡脖子”难题出发,对大数据时代基础研究的组织化程度、人才培养、研究难点、系统布局等进行了系统论述。[4]张杰从研发周期的视角提出,基础研究需要投入大量时间和精力,是几乎没有功利驱动的科学研究,需要创新考核体制机制。[5]盛朝迅以新发展格局为依托,分析了我国基础研究投入、产出、人才培养、设施与环境等方面与发达经济体之间的异同。[6]高瑞平通过分析时代给予的历史机遇与国内发展的现实需要,提出科技创新离不开对基础研究的投入。[7]朱焕焕认为,基础研究本身的公共品属性导致企业对于基础研究投入有天然的“惰性”,如何激励更多企业从“爱迪生象限”向“巴斯德象限”跃升,是我国企业未来创新的重要内容。[8]

其次,一些学者从现状、问题、措施等角度阐述新时代我国基础研究的改革措施。包成刚等认为,构建校企创新联合体并持续加强基础研究多元投入是我国促进协同创新的重要一环。[9]陈旭东通过对我国基础研究的投入现状及问题进行分析,提出了优化基础研究投入结构的对策建议。[10]李娜娜对科技创新生态系统的多元投入主体、客体、过程问题进行了详细论述。[11]

我国基础研究多元投入现状分析。很多学者认为,国家自然科学基金是引导我国基础研究多元投入的重要途径,国家自然科学基金委员会在探索基础研究多元投入机制方面已有一定实践。李正风等人从基础研究经费投入结构的角度出发,明确国家自然科学基金对撬动基础研究多元投入有重要作用。[12]李颖通过对联合基金的实质属性及进一步发展完善所面临的困境进行论述,指出构建国家自然科学基金多元化投入机制是保证基础研究快速发展的重要举措。[13]于璇等人从国家自然科学基金联合基金“四个平台”作用的视角出发,对基础研究的多元化投入机制进行了深入探讨。[14]武晨箫等人基于联合基金的案例分析,探讨了基础研究多元投入的内在逻辑和未来挑战。[15]

基础研究多元投入的国际比较。一些学者通过国际对比研究,分析基础研究多元投入的差距,并为我国提出措施建议。陈强等人通过分析二战后美国的基础研究经费投入结构,为我国如何完善基础研究多元投入机制提出了启示及建议。[16]钱万强等人通过探讨分析美、日、德、俄、韩等发达国家对于基础研究的投入、管理及发展策略,从而为我国基础研究的进一步发展提出了建议。[17]李梦茹等人通过对美、德、俄、英重大科技基础设施情况进行总结对比,探析了重大科技基础设施在基础研究中的关键作用。[18]农工党中央在相关提案中指出,我国R&D(科学研究与试验发展)经费投入强度与主要发达国家相比有较大差距,我国的多元投入机制有待完善。[19]科技日报评论员通过基础研究经费占经费总量的中外国际对比,提出加大基础研究投入离不开社会力量的参与。[20]侯媛媛在对美国基础研究投入机制进行梳理分析的基础上,为我国如何强化基础研究的多元投入机制及如何优化基础研究系统布局提供了启示及建议。[21]纪玉伟等人对中国与其他创新型国家的基础研究经费投入进行了现状及政策层面的对比研究。[22]

大科学时代的特征

“大科学时代”的定义。“大科学时代”的定义随着历史演进而不断變化。“大科学”的概念起源于第二次世界大战之后。1961年,美国物理学家温伯格首次提出“大科学”(Big Science)概念,用以取代“大型科学”(Large-scale Science)一词,他认为大科学是规模很大的一类科学研究项目,是科学发展的一个必然阶段。[23]1962年6月,美国耶鲁大学科学史专家普赖斯教授发表了以《小科学、大科学》为题的演讲,提出二战之前开展的科学研究应该归属为“小科学”,二战后则迈入了“大科学”时代。[24]原因在于“小科学”的科学研究活动主要依靠科学家个人发起或开展,参与人员或群体较少甚至只有一个,主要通过传统科层管理模式保证活动进行;“大科学”时代的科学研究活动则需要大规模、大投资、跨学科,参与人员或群体数量庞大,需要系统化的管理模式来保证科研项目的持续运转。“大科学”主要分为两类:一是“大科学工程”,指需要对建设和运维大型研究设施投入大量资金的科学研究工程;二是“大科学计划”,即需要跨学科合作的大规模、大尺度的前沿性科学研究项目。[25]

2016年9月,习近平主席出席二十国集团工商峰会(B20)开幕式并发表主旨演讲。习近平主席提出:“我们将力争在重大项目、重点方向率先突破,积极牵头实施国际大科学计划和大科学工程。”[26]此后“大科学”一词在我国逐步受到重视。国际大科学计划和大科学工程被看作是衡量一个国家综合实力和科技创新竞争力的重要标尺。对于我国来说,领导和组织这些计划与工程,是提升原始创新能力和整体科技实力的重要举措之一,能够有效增强创新型国家建设的支撑力量。因此,结合大科学的发展特征可以看出,大科学时代是指经过第二次世界大战影响,科学和技术得到极大促进,战争中应用的各项新兴方法和技术在战后逐渐被人们总结与发展,推动科学进入的全新发展阶段。

“大科学时代”的特征。大科学时代是随着学科前沿不断突破、学科范围不断扩大、科技在国家竞争发展中的地位不断提升而产生的结果。同时,科学共同体、政府、企业等利益相关方共同丰富和拓展了大科学时代的创新体系。因此,大科学时代的特征可以总结为协同性、开放性、系统性三个方面。

第一,大科学时代的协同性。大科学时代之“大”主要表现为参与群体规模大、科学问题难度大、研究结果产生意义大。大科学时代参与科学研究活动的群体多,科学研究不再是单一个体研究者或实验室能够承担的任务,而是需要大规模人员参与、分工合作才能完成。大科学时代需要解决的科学问题难度大,很多研究课题并非单一研究领域的团队或短时间内能够解决的。大科学时代的科学研究结果对社会影响深远,一些研究能够对科学发展产生划时代的影响。因此,大科学时代的科研活动需要顶层谋划、统筹部署、分工明确、协同推进,全方位、多层次、宽领域协同,最终演化形成大科学计划、大科学工程两种组织模式。

第二,大科学时代的开放性。在大科学时代,基础科学与技术科学彼此之间打破知识壁垒,开放融合、相互渗透,需要研究的命题也不再是单一学科领域的问题,而是多学科交叉,极具综合性;此外,跨国、跨组织、跨部门之间的研究项目越来越多,需要不断进行信息交互、开放与合作,要想成功攻关一个科研项目,需要整合不同领域的资源,协调众多合作组织。可见,无论是科研命题领域,还是推进实施角度,都体现着大科学时代的开放性。

第三,大科学时代的系统性。在大科学时代,科学日趋呈现出高度的分化和融合,其市场化、社会化、国家化、国际化的发展趋势也逐渐凸显,科学不再是简单的二维知识点,而是一个门类众多、层次分明、结构复杂的三维知识系统。在大科学时代背景下开展的众多科研项目,因其耗资巨大、设备复杂、参与主体庞杂,项目实施和管理都需要系统规划,因而呈现出复杂的系统特性。

大科学时代基础研究的变化

科研目标的变化。最初的基础研究主要是由科学家好奇心驱动的、没有明确目的的自由探索,而大科学时代的基础研究由科学探索转变为服务国家战略的前沿領域的开拓。我国的基础研究政策于1995年进入服务国家目标阶段。1995年《中共中央、国务院关于加速科学技术进步的决定》中明确了基础研究的地位,指出“在当前一个时期,基础性研究要把国家目标放在重要位置”。接下来又有多个政策文件出台,来强化国家战略导向的基础研究的重要性。2001年,科技部、教育部、中科院、工程院、国家自然科学基金委印发《关于加强基础研究工作的若干意见》,提出“我国基础研究的发展要加强国家战略需求和国际科学前沿的结合,攀登世界科学高峰,为国家经济、社会发展和国家安全提供战略性、基础性、前瞻性的知识人才储备和科学支撑”。2022年实施的《中华人民共和国科学技术进步法》中明确规定,“国家加强规划和部署,推动基础研究自由探索和目标导向有机结合”[27]。一系列政策、举措的实施表明,大科学时代,我国的基础研究逐渐趋向服务国家战略需求的科学前沿领域探索。20世纪末,世界其他国家也开始将基础研究的开展与国家战略紧密结合,美国根据全球科技发展趋势和本国经济社会问题的需要,提出了战略部署的科技计划,如“网络与信息技术研发计划”“脑科学计划”“精准医学计划”等[28];日本根据国家重大战略需求调整科研管理机构、基础研究投入机制、科研优先发展领域和人才战略,于1996年先后制定四期“国家科学技术基本计划”,从根本上增强面向国家战略需求的基础研究实力;德国非常注重大型科学项目的发展和投资,持续地投入大型科学工程和重大科学基础设施建设,这为德国在基础研究领域取得持续突破奠定了坚实的基础。[29]这些都表明,大科学时代的基础研究需要破解核心技术难题并紧密服务国家战略。

组织形式的变化。大科学时代基础研究组织形式由小团体的创新转变为大兵团有组织的研发。传统基础研究基本处于单兵作战或者小团体研究,具有灵感瞬间性、方式随意性等特点,缺乏系统的策划和组织。大科学时代则要求基础研究活动的组织实施更具复杂性和系统性,个体或小团队转变为有组织的科研攻关,基础研究必须向更集成、更交叉、更实用的方向发展。例如,我国依托国家实验室、科研机构、研究型大学、科技企业,开展各种多学科交叉的基础研究攻关项目和有组织的基础研究活动,实现大兵团作战。可见,大科学时代的基础研究需要大规模团队的联合攻关。

研发路径的变化。大科学时代基础研究研发路径由单一科研路径转向多样开放的科研路径。以往科研路径的顺序主要是“基础研究—技术创新—应用研究”,进入大科学时代之后则逐渐形成“基础研究—技术创新—应用研究”“应用研究—核心技术—战略性基础研究”“数据驱动—基础研究/应用研究”三者共存的科研路径。尤其是“数据驱动—基础研究/应用研究”路径是大数据时代的产物,其研究目标并不在于发掘或证实某项科学理论或假设,而是要获取研究对象的大量数据。《科学》杂志发文指出,人类基因组测序的成功标志着“大科学”生物学时代的来临。[30]获取的海量数据可以在生物学的其他领域尤其是遗传学得到广泛应用,这是“数据驱动—基础研究/应用研究”的最好实证。由此可见,随着大科学时代的到来,基础研究的研发路径呈现了多种形式且开放并存。

大科学时代基础研究多元投入的潜在来源

大科学时代基础研究多元投入的必要性。首先,大科学时代,结合国家重大战略需求而开展的基础研究投入大、复杂程度高,通过增加多元化投入可以有效缓解国家巨大的科研经费压力。进入大科学时代,基础研究不再是基于个人的好奇心或兴趣爱好等开展的偶发性科学研究行为,而是国家根据国际科学发展趋势以及国家经济发展过程中遇到的瓶颈问题作出的宏大部署,目标明确、针对性强、规划清晰,是主要服务于国家重大战略需求的科学前沿领域探索。这一类研究复杂程度高、经费投入力度大,完全依靠国家财政的大规模投入不仅压力巨大,在每年财政收入相对固定的情况下,也势必影响或压缩国家财政对于其他领域科研活动的投入。构建合理的基础研究多元投入机制,将有效缓解国家财政的巨大压力。

其次,大科学时代,跨领域、跨学科的基础研究要求有组织、有体系地实施科研活动,通过多元化投入有效激发多元参与主体的动力和活力。进入大科学时代,基础研究不再是基于个体或小团体的封闭式研究形式,而是多学科、多领域交叉的科学活动,参与的学科、人员、设备十分庞杂,需要系统地组织和推进攻关,引入科学、有效的动态激励考评机制,实行系统化管理模式。通过这种强联合、强组织、强激励的方式,吸引多元主体主动加强基础研究多元投入,利用系统性赋能的功效激发多元主体在基础研究中焕发崭新的生机和活力。

最后,大科学时代,基础研究多样开放的研发路径,推动基础研究与应用研究互补互促,通过多元化投入可以有效促进知识的转化和原始创新能力的提升。进入大科学时代,基础研究研发路径不再是单一的通过技术创新作用于应用研究,而是互相补充、互相促进,甚至通过数据驱动反作用于基础研究或应用研究。研究路径的多样化和开放性使得基础研究的准入门槛不再局限于高校或科研院所,具有实力的企业或个人等社会力量都可以加入。这充分拓宽了基础研究多元投入的渠道,可以有效利用市场反馈形成全新的商业化路径,推动知识的创新、应用、转化和原始创新能力的提升。

大科学时代基础研究多元投入的潜在来源。当前,我国科技战略规划对基础研究多元投入相关问题极为重视。2018年,国务院发布《关于全面加强基础科学研究的若干意见》,提出“建立基础研究多元化投入机制”。2021年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出,鼓励社会以捐赠和建立基金等方式多渠道投入,形成持续稳定投入机制。2022年,党的二十大报告提出,加快实施创新驱动发展战略,加强基础研究,提升科技投入效能。与此同时也要看到,现阶段我国基础研究经费来源结构单一,2021年政府基础研究投入占比约90%,企业基础研究投入占比约9%;[31]2021年基础研究政府投入中来自中央财政和地方财政的比例分别为63%和37%。[32]纵观其他创新型国家,大多数国家的基础研究呈多元投入模式:政府主导、企业和非营利机构各方参与,实现了基础研究投入机制的多元化发展。例如,2020年美國基础研究经费为1118.9亿美元,其中联邦政府投入占41%,企业占34%,其他非盈利组织占9%,州政府占3%。[33]因此,我国应将地方政府、企业以及社会捐赠作为未来基础研究投入的潜在来源。

第一,地方政府是未来基础研究投入的重要支撑。各个地方的财政经费投入是基础研究持续发展的重要前提和根本保障,但目前在基础研究投入中,中央财政与地方财政对基础研究的投入结构失衡,中央财政的投入占绝大部分,而地方政府财政对基础研究的支持力度明显不足(如图1所示)。

从图1可以看出,虽然地方财政对基础研究的投入逐年增加,但中央财政仍然是目前我国基础研究投入的主要来源。例如,2021年地方财政对基础研究的总投入最高为417亿元,而中央财政对基础研究的投入为721亿元,接近地方财政对基础研究投入的2倍。地方财政是科研投入的重要组成部分,加大地方财政对基础研究的投入,是提升我国基础研究投入规模的重要途径。

2012~2021年,中央财政对基础研究经费投入在全国基础研究经费中的比例始终远远高于地方财政对基础研究投入在全国的占比。2012~2021年,中央财政中基础研究经费占全国基础研究经费的平均比例为84%;而地方财政中,基础研究投入占全国基础研究经费的平均比例为16%。2012年及2014~2016年中央财政基础研究投入最高,占全国基础研究经费的91%;地方财政投入最低,仅占全国基础研究经费的9%。2019~2021年中央财政基础研究经费投入占全国基础研究经费的比例逐渐降低至63%;地方财政投入占全国基础研究经费的比例逐渐上升至37%(如图2所示)。综合来看,基础研究经费的主要投入主体仍是国家财政,地方财政投入较低,二者相差比较悬殊。

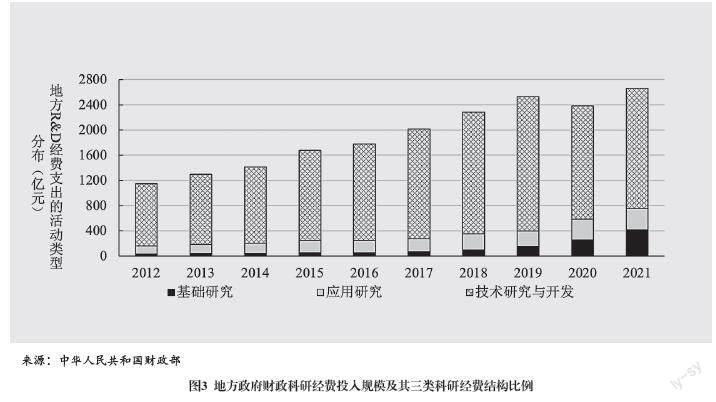

地方政府作为公共产品的提供者,加大对基础研究的支持力度和投入强度,优化科研经费内部结构,实现基础研究、应用研究和试验发展的动态平衡,已经成为提高区域创新能力的重要保证、推动地方经济社会发展的重要支撑以及创新型国家建设的内在要求。在我国地方财政科技投入中,三类研究经费投入结构失衡。基础研究经费不仅增长较慢,其占研发经费的比例也最低。中华人民共和国财政部发布的《地方一般公共预算支出决算表》中将“科学技术”支出划分为“科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作”等八类支出,其中基础研究、应用研究和技术研究与开发这三类是科学研究的主要支出。2021年,我国地方财政对上述三类的研发投入为2663.52亿元,其中应用研究投入340.49亿元,约占三类研发总投入的13%;技术研究与开发投入1906.16亿元,约占三类研发总投入的72%;基础研究投入为416.87亿元,约占三类研发总投入的16%(如图3所示)。地方基础研究经费占其研发经费比例最低,与发达国家差距较大,例如,2016年美国州政府财政科技投入中,基础研究经费所占比例达到26%。[34]由此可见,与发达国家的地方财政投入结构相比,我国地方财政投入结构亟待优化。因此,优化地方政府的研发投入结构,提高地方政府对基础研究的支持力度,是推动地方基础研究发展的关键。

第二,企业是未来基础研究投入的主要力量。企业基础研究经费投入占全国基础研究经费的比例较低,但具有较好的增长态势。2012~2021年,我国企业基础研究经费占全国基础研究经费的平均比例为3.5%。其中企业基础研究经费在2020年和2021年增长最快,从2019年的50.8亿增长到2020年的95.6亿,增长了88%;又从2020年的95.6亿增长到2021年的166.8亿,增长了74%。2021年,企业基础研究经费占全国基础研究经费的比例是近10年来最高的一年,达到9.2%(如图4所示)。

在发达国家,企业是基础研究经费投入的重要主体。美国、日本和韩国等国的企业基础研究经费在其本国基础研究经费中均有较高占比,其比例在15%~60%之间。美国企业的基礎研究经费从2011年的133亿美元增长到2020年的417亿美元,增长了2倍,占其本国基础研究经费的比例由2011年的18%增长到2020年的35%;日本和韩国的企业2020年基础研究经费占比分别在46%和58%。2018年我国企业基础研究经费占基础研究经费比例最高,占比为3.8%(如图5所示)。可见,我国企业基础研究经费投入占全国比例与其他发达国家相比相差甚远。

第三,社会捐赠是未来基础研究投入的新兴活力。从捐赠领域来看,我国捐赠主要投入领域按捐赠额大小依次为教育、扶贫与发展、医疗健康、人群服务、公共事业、文化艺术和体育、减灾救灾、生态环境和科学研究与倡导等九个领域。2016年起,我国才明确将“科学研究与倡导”纳入慈善捐赠领域之内,而且其接收的捐赠额度占总额度比例最低,2016~2019年,接收捐赠额度分别为22亿元、15亿元、19亿元和30亿元,四年平均经费为21亿元,其在总捐赠额度中的平均占比是2%,是所有捐赠名录中占比最低的一项。2016~2019年,“教育”领域接收捐赠额度在捐赠总额度中占比最高,四年平均经费为423亿元,占总捐赠额度的平均比例是30.5%。接收捐赠比例位于第二和第三的是医疗健康和扶贫与发展。医疗健康四年平均接收捐赠额为336亿元,平均占比是24%;扶贫与发展四年平均接收捐赠额为323亿元,平均占比是23%(如图6所示)。可见,“科学研究与倡导”领域在总捐赠额度中所占比例微乎其微。

与其他发达国家相比,我国“基础研究”领域接收的捐赠非常少。美国科研领域的慈善事业一直在国际上处于领先地位,其捐赠来源主要为慈善家和基金会,例如,洛克菲勒基金会、卡内基基金会等都是基础研究的主要支持力量。2011~2020年,美国私人非营利组织基础研究捐赠经费占R&D经费比例均大于40%,十年平均值为47%;其次是法国,基础研究捐赠经费占科研经费比例从2011年的41%下滑至2019年的37%,九年平均占比为37%;日本和韩国的比例较低,十年平均占比分别为22%和12%(如图7所示)。而我国则缺少非营利组织对基础研究投入的相关数据,一定程度上说明我国基础研究投入渠道较为单一,忽视了社会捐赠在基础研究发展中的作用。

我国慈善会和基金会数量庞大,能够有效汇聚社会资本。但目前“科学研究”领域接收的捐赠在所有接收捐赠领域中数额最少,对基础研究的捐赠更为稀缺,社会资本缺少对基础研究的关注。因此,应将社会资本作为我国基础研究经费的潜在来源,鼓励社会资本更多投入基础研究领域。

大科学时代基础研究多元投入的路径探索

建立促进地方政府增加基础研究投入的机制,鼓励地方政府设立“基础研究联合基金”。首先,增加对区域重大科学问题的投入。引导地方政府与国家相关机构设立“基础研究联合基金”,并增加基础研究竞争性项目单项资助额度。鼓励地方政府结合本地基础研究特色和优势以及经济发展情况,积极与国家相关部门合作设立“基础研究联合基金”,面向国家需求和科学研究的重点发展方向,资助某些特定领域的基础研究,进而提高区域原始创新能力和基础研究水平,辐射带动周边区域。坚持精细化分类原则,结合地方的实际需求划分基金在不同时期的资助领域,引导相关领域和产业的发展与突破,顺应地方的发展变化。其次,增加对有潜力的青年科研人才的资助。政府资助是青年科学家科研事业发展过程中的重要助力,对青年人才的研究活动起着不可替代的保障作用。[35]应鼓励地方政府实施人才引进计划,加强对有潜力的基础研究青年人才的引进和资助,对从事我国“卡脖子”技术、原始创新突破等领域研究的青年科学家提供长期稳定的经费支持。同时,对这类资助基金实行“严标准、高要求、长周期”的人才选拔制度和考核标准,主要考察候选人前期工作成果的前沿性以及未来研究方向的创新性。

提高企业自主投入基础研究的积极性。首先,加快形成针对基础研究的“特殊税收”政策体系。国家税务总局应制定针对基础研究提供税收优惠的具体措施。第一,对在“关键领域”进行基础研究的企业加大加计扣除和加速折旧的优惠力度。针对国家亟需加强的原始创新领域,可将其企业基础研究投入的加计扣除比例提升至100%~150%,进一步提升加速折旧比例、缩短折旧年限。[36]第二,企业基础研究“借脑引智”的委托经费可申请税收抵免。允许企业通过科技合同委托大学或科研机构,以项目合作或技术咨询等方式解决在基础研究中遇到的核心难题,产生的相关费用可申请65%的税收抵免。在部分特殊情况下,如需购置单价较高的大型仪器设备、器具,或建立新实验室、成立跨区域研究所等,可根据实际情况申请税收抵免费用支出的75%或100%,从而有效降低企业基础研究的投入成本,鼓励企业通过协同机制开展基础研究。

其次,完善对中小企业从事基础研究的金融支持机制。国家发展和改革委员会、中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等部门应联合制定基础研究金融专项支持计划。第一,成立更多服务于中小企业基础研发的科技银行。借助政府大数据为科技银行提供精准的科技型中小企业评级功能,为科技银行提供企业基础研发发展状况、研发水平、能力评级等相关数据。中央政府应加大科技银行风险补偿资金的投入力度,各省依据本地金融发展状况设立风险补偿比例,市、区政府可在此基础上再为科技银行提供财政补助、贷款补贴、利息补贴,对逾期贷款提供风险提前代偿。第二,通过“科创板”[37]改善中小企业基础研究“融资难”困境。形成多维指标导向的科创板上市规则,形成市值、基础研发投入、利润等多个因素按一定比例进行加成的多维指标。对科技创新型鉴定标准进行量化、细化,形成量化的科技创新指标,同时将“基础研究投入占研发投入金额的比例”作为“常规指标”进行考核。

引导社会捐赠的投入路径设计。2018年我国发布《关于公益性捐赠支出企业所得税税前结转扣除有关政策的通知》,规定企业只有通过指定机构捐赠,在年度利润总额12%以内的部分可当年扣除,超过部分准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除,而直接捐赠则无法享受税收优惠,说明我国尚未放开对企业捐赠的税收优惠制约,一定程度上打击了企业捐赠的积极性,对于大额捐赠或后期经营不善的企业来说,三年的结转期过短,无法真正起到减轻企业负担的作用。相比中国,美国企业的间接捐赠超出扣除比例部分可向后结转5年扣除,直接捐赠也可按应纳税所得额的10%扣除,在一定程度上打破了对企业捐赠方式的限制。因此,我国可以考虑适度调整基础研究领域的税收优惠政策,以激励企业向基础研究项目和领域进行捐赠。其中,可以将间接捐赠的结转期由三年延长至五年,同时允许企业直接捐赠以所应纳税所得额的12%进行扣除,提高企业对基础研究领域捐赠的积极性。

注释

[1]倪思洁:《筑牢创新根基:“深蹲助跑”如何发力》,《中国科学报》,2020年5月22日,第4版。

[2]吴博、周利民:《“大科学”的相关概念及发展演变研究》,《科技管理研究》,2020年第9期。

[3]杨频萍、王拓:《大科学时代,基础研究如何“由大向强”》,《新华日报》,2023年3月7日,第10版。

[4]樊丽萍、吴金娇:《坚持“两条腿走路”,打牢基础研究的基础》,《文汇报》,2023年3月17日,第5版。

[5]金叶子:《专访李政道研究所所长张杰院士:如何打造基础研究“上海学派”》,《第一财经日报》,2022年8月4日,第A06版;张丽娟:《俄罗斯基础研究长期计划》,《科技中国》,2021年第6期。

[6]盛朝迅、易宇、韩爱华:《新发展格局下如何提升基础研究能力》,《开放导报》,2021年第3期。

[7]高瑞平:《完善多元投入 加強协同创新——扎实推进新时期联合基金改革与发展》,《中国科学基金》,2021年第S1期。

[8]朱焕焕、陈志:《新时期引导企业参与基础研究的思考与建议》,《科技中国》,2020年第7期。

[9]包成刚、杨帆:《国家自然科学基金联合基金对高校科研体系发展的促进作用——以北京理工大学为例》,《中国科学基金》,2021年第S1期。

[10]陈旭东、王雪滔:《我国财政基础研究投入现状、问题与对策》,《地方财政研究》,2021年第5期。

[11]李娜娜:《构建科技创新多元投入的创新生态系统》,《中国科技论坛》,2020年第9期。

[12]李正风等:《国家自然科学基金如何更好地引导基础研究多元投入?》,《中国科学院院刊》,2021年第12期。

[13]李颖:《促进国家自然科学基金多元化投入的建议》,《科技经济市场》,2022年第12期。

[14]于璇、高瑞平:《发挥国家自然科学基金联合基金“四个平台”作用健全基础研究多元投入机制》,《中国科学基金》,网络首发:https://doi.org/10.16262/j.cnki.1000-8217.20230411.001。

[15]武晨箫等:《政府资助引导基础研究多元投入的内在逻辑与未来挑战——基于联合基金的案例分析》,《中国软科学》,2022年第12期。

[16]陈强、朱艳婧:《美国联邦政府支持基础研究的经验与启示》,《科学管理研究》,2020年第6期。

[17][28][29]钱万强等:《主要发达国家基础研究发展策略及对我国的启示》,《科技管理研究》,2017年第12期。

[18]李梦茹、孙若丹:《浅析重大科技基础设施在基础研究中的关键作用》,北京科学技术情报学会:《“2018年北京科学技术情报学会学术年会——智慧科技发展情报服务先行”论坛论文集》。

[19]农工党中央:《关于“十四五”期间加大研发经费投入奋力实施创新驱动战略的提案》,《前进论坛》,2020年第7期。

[20]《期待更多社会力量投入基础研究》,《科技日报》,2023年3月11日,第9版。

[21]侯媛媛:《国外支持基础研究的主要举措及对我国的启示》,《军民两用技术与产品》,2021年第11期。

[22]纪玉伟、陈媛媛、范红坤:《中国与其他创新型国家基础研究经费投入政策对比研究》,《科技智囊》,2021年第3期。

[23]武天欣:《对大科学的认知与伦理的思考》,硕士学位论文,南京大学科学技术哲学专业,2017年。

[24]张新国、向绍信:《大科学时代背景下科研项目进度优化研究》,《科技管理研究》,2014年第18期。

[25]周小林等:《我国大科学研究的现状与关键因素》,《科技智囊》,2020年第1期。

[26]《习近平出席B20峰会开幕式并发表主旨演讲(全文)》,2016年9月3日,http://jhsjk.people.cn/article/28689036。

[27]吴家睿:《基础研究的再认识》,《生命科学》,2022年第2期。

[30][34]刘莉、付丽丽:《基础研究“托底”,产业技术才能升级——科协年会上专家呼吁产品开发要“知其然也知其所以然”》,《科技日报》,2017年6月26日,第3版。

[31]国家统计局社会科技和文化产业统计司、科学技术部战略规划司编:《2022 年中国科技统计年鉴》,北京:中国统计出版社,2022年。

[32]中华人民共和国财政部:《2021年全国财政决算》,2022年7月28日,http://yss.mof.gov.cn/2021zyjs/。

[33]National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES), "InfoBrief (NSF 23-320)," April 2023, https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf23320.

[35]万劢:《美国政府对顶级科学家的资助研究——以国立卫生研究院为例》,《全球科技经济瞭望》,2022年第2期。

[36]当前我国采用研发费用加计扣除75%的政策,同时将制造业企业加计扣除比例提高到100%,研发活动的仪器、设备按不低于企业所得税法规定折旧年限的60%缩短折旧年限。

[37]“科创板”的科创属性评价指标体系采用“常规指标﹢例外条款”的结构,包括3项常规指标和5项例外条款。

责 编∕陈璐颖