王勃乐府诗论析*

刘紫薇

(苏州大学 文学院,江苏 苏州 215000)

王勃,字子安,绛州龙门(今山西河津)人,祖望太原祁县,“初唐四杰”之首。初唐时期,王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王四人在世之时便因诗文闻名,张鷟《朝野佥载》卷六云:“卢照邻……后为益州新都县尉,秩满,婆娑于蜀中,放旷诗酒,故世称‘王、杨、卢、骆’”[1]。王勃才华早露,六岁即能作文,“构思无滞,词情英迈”,九岁得颜师古注《汉书》,读之作《指瑕》十卷,年十七应幽素举,对策高第,受朝散郎。[2]怎奈“少年识事浅,不知交道难”,王勃因恃才傲物两度获罪,于赴交趾省父道中溺水卒。王勃处于我国古代诗歌由六朝向唐代演变的重要过渡阶段,其诗文创作壮而不虚,刚而能润,雕而不碎,按而弥坚,对廓清弥漫于初唐诗坛的浮艳诗风,呼唤刚健明朗的盛唐气象有着积极作用。

关于王勃诗歌,学者多围绕其律诗展开研究,且多与杨炯、骆宾王、卢照邻、陈子昂等初唐诗人放在一起相较轩轾,而对其乐府诗创作却少有论及。究其缘由,或与其乐府诗作存留较少、易被忽视有关。然而唐代诗歌的转变、发展往往是在乐府诗创作中得以完善定型的,王勃身为初唐时期呼唤新风者,对其乐府诗创作予以考察的重要性显而易见,全面体认王勃诗歌创作观念亦不可忽视其乐府诗作。

一、王勃乐府诗的存留情况

今据《乐府诗集》《全唐诗》《全唐诗补编》以及《王子安集》等,共录得王勃乐府诗12题22首,其中郊庙歌辞4首,分别为《九成宫颂》《拜南郊颂》《乾元殿颂》《宸游东岳颂》;鼓吹曲辞1首,为《临高台》;相和歌辞13首,包括《铜雀妓二首》《对酒》《陇西行十首》;清商曲辞2首,为《江南弄》《采莲归》;杂曲歌辞2首,分别为《秋夜长》《杂曲》。各选本对王勃乐府诗收录及分类情况,如表1所示:

表1 各选本中王勃乐府诗著录情况

清人蒋清翊编纂的《王子安集注》中收录有一首《有所思》,应为杨炯诗作,在注中有所说明。郊庙歌辞均为王勃投文干谒时上献之作。王勃所献颂歌,与韩愈“作为歌诗,荐之郊庙;纪泰山之封,镂白玉之牒”[3]之诗性质相同。吴相洲《乐府学概论》也认为“乐府成为诗之一体以后,作为宫廷乐章涵义依然被保留下来”,希望成为朝廷音乐机构表演的歌辞也可视为乐府诗[4]。

除以上提及12题22首诗歌外,另有《落花落》一首需作进一步讨论。有学者将此诗也纳入王勃乐府作品,且对其分类存在不同看法,王辉斌《论“初唐四杰”的乐府诗》[5]认为,《落花落》是《梅花落》误作的结果,程曙光硕士论文《“初唐四杰”乐府研究》[6]则将《落花落》归入杂曲歌辞。欲定其是非,应先厘清概念。其一,认为《落花落》乃《梅花落》之误写。就乐府本事研究角度而言,《乐府诗集》所载诸篇《梅花落》,内容均不离梅花,描写节令均为“隆冬”“正月”“新岁”。而王勃诗句“落花春正满”“落花春已繁”等,可明显看出描写的是暮春时景色,且王勃之作通篇于“梅”只字未提。从音乐研究角度出发,《乐府诗集》载录:“《梅花落》本笛中曲也。按唐大角曲,亦有《大单于》《小单于》《大梅花》《小梅花》等曲,今其声犹有存者”[7](P249),可见唐时《梅花落》一曲仍存。如今曲调虽然难以考察,但仍可从句式节奏上略窥一二。《乐府诗集》收录《梅花落》十首,均为句式整饬的五言体诗歌,间有少数七言句,而王勃所做《落花落》三、五、七言杂用,错落有致,与《梅花落》诸诗节奏相差悬殊,应非拟作。其二,认为《落花落》应归入杂曲歌辞。《乐府诗集》小序中把杂曲歌辞分为两类,即“有名存义亡,不见所起,而有古辞可考者”与“复有不见古辞,而后人继有拟述,可以盖见其义者”[7](P885)。孙尚勇在《乐府通论》导读中进一步总结“杂曲”的两个重要特点:一是入乐但未用于郊庙、燕射等官方仪式,或用于宴乐演奏而未纳入部伍;二是入乐是小范围、地域性的,未纳入或无法纳入官方音乐体系[8]。然而,考察历代乐志及诗集,皆未有《落花落》同题诗作,也未有明确记载能证明其曾用于演奏。陆时雍评《落花落》“自梁陈余音转入老秀,芳言如馥”[9],应是就本诗语辞优美,与梁陈诗风一脉相承而言。因此,与其将《落花落》归为“杂曲歌辞”一类,不如说本诗是王勃在乐府诗影响下创作的具有徒歌特点的古体诗。综上,本文暂不将《落花落》纳入王勃乐府诗创作范围内。

二、王勃乐府诗的承与变

王勃创作的乐府诗除四首郊庙歌辞外,均为拟乐府古题之作。李唐建国伊始,典章制度多承隋制,新的流行音乐也还未形成,时人之于乐府诗创作,除朝廷雅乐歌词需新制以呈新朝气象外,几乎都是对乐府古题的拟作,且以相和歌辞最为多见。相和歌在曹魏时期经历了从“街陌谣讴”的群体抒情向“赋诗以写怀”的个体言志之转变后,成为文人抒情写志的常用艺术形式,故唐初文人多拟相和古题,在王勃的十八首拟古乐府中,就有十三首属相和歌辞,很能代表其乐府诗创作情况。王勃之拟作,比之汉魏六朝,在主题内容、诗歌体式及创作风格上,皆有不同程度的创新。

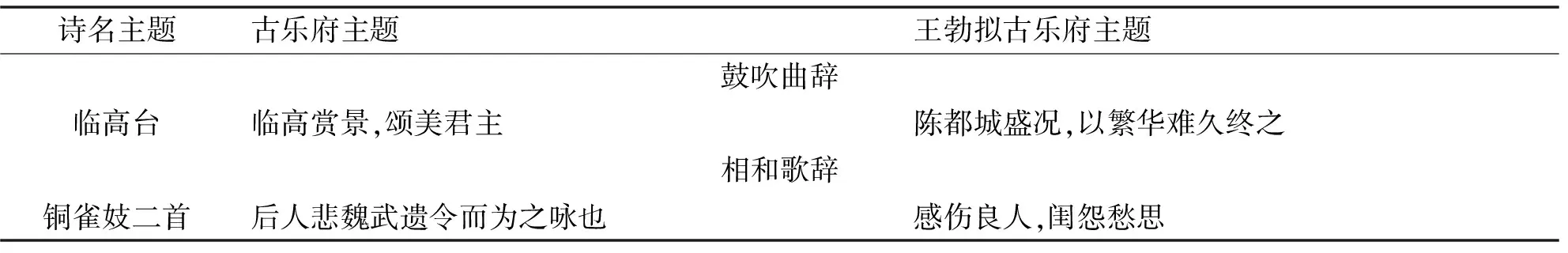

就乐府诗主题内容方面而言,为清晰起见,将王勃诗作主题与乐府古题之对比列表如表2:

表2 王勃所作古乐府主题与拟作主题之对比

由表2可知,王勃乐府诗作主题于古辞多有变动,但相差未远,多是对原题的扩展与升华。如《临高台》一题,《乐府诗集》引《乐府解题》曰:“古词言:‘临高台,下见清水,中有黄鹄飞翻,开弓射之,令我主万年。’”[7](P231)古题先描写登临高台之所见,以恭维君主作结,政治意味浓重。王勃诗则拉长篇幅,以赋法铺排登高所观长安帝都之盛况后,让涌向欢乐场的尘埃戛然而止于昔日“柏梁铜雀”。柏梁台是汉武帝及其大臣作诗联句的场所,铜雀台则是魏武帝所建,亦见证了君臣欢宴作诗的场景,然而这两处如今都布满了尘土。诗歌曲终奏响,繁华难久、物是人非的历史意识,与前篇侈陈壮丽形成鲜明的二元对立,从而在沧海桑田的变化中显现出沉静而辽阔的生命意识,赋予了僵化的古辞以深远哲思。又如《陇西行》十首,《乐府诗集》引《乐府解题》称古辞:“始言妇有容色,能应门承宾。次言善于主馈,终言迎送有礼”,梁简文帝则“但言辛苦征战,佳人怨思而已”[7](P542)。王勃综合了两种主题并有所扩展,以组诗形式,从陇西少年意气风发、骁勇善战,写到他功成名就、耻于受赏,最后以夫妇欢聚一堂,夸赞少妇持家有道作结。他还在诗歌中透露出自己“薄军旅”“谨边关”的军事思想,在思想性与情节性上均较古辞有扩充与深化。

从诗歌体式上看,王勃乐府诗作出现了较多的变化。其一,乐府诗篇幅增长,如《临高台》《采莲曲》,与前代乐府诗作相比堪称长篇巨制。初唐时乐府诗人群体大致可分为两类:一类是围绕在帝王身边的宫廷诗人,他们的诗歌创作沿袭齐梁余风,争构纤微,竞为雕刻;而以初唐四杰为代表的另一类才高位卑、官小名大的下层文人,则旗帜鲜明地反对骨气都尽、刚健不闻的宫廷文风。出于推陈出新、显才扬名的创作心理,为书写更为扩大的题材内容,容纳更为深沉的思想情感,与之相适应的长篇乐府便应运而生了。其二,以组诗形式创作乐府。乐府组诗虽非王勃首创,但大多仅是相同主题的诗作组在一起,表达诗人在一段时间内的思想情感,如鲍照《拟行路难》十八首,前后情节连续的组诗少有出现,而王勃的《陇西行》十首前后情节连贯,诗的内在气势更加昂扬。其三,出现完全的律诗。《诗源辨体》虽言:“五言自王、杨、卢、骆,又进而为沈、宋二公。沈、宋才力既大,造诣始纯,故其体尽整栗,语多雄丽,而气象风格大备,为律诗正宗。”[10]实际上,初唐四杰的律诗创作已有成熟的实践,王勃《铜雀妓》二首,以乐府古题作近体诗而不失古意,有一气浑成之势,不拘于律而又合律,至此已是真律调。

从诗歌风格方面看,王勃的乐府诗创作有意突破当时固有风气的桎梏,形成了个人色彩鲜明的独创风格。《诗镜总论》有云:“王勃高华”[11],堪称对王勃乐府诗创作风格最为精炼的总结。其“华”者,盖沿陈隋之遗风,文才彪炳而姿容秀美;其“高”者,则是超出六朝华靡词旨及初唐时代风尚之处,融雄壮、柔润于一炉,雕而不碎,按而弥坚。值得注意的是,王勃之“华”,已经突破了六朝“露余山青,红杏在林,月明华屋,画桥碧阴”之绮丽,应属优美风格范畴,如《采莲归》通篇兴会描摹处,皆是情之所至,尤得性情之正,而非辞藻的空洞堆砌,与六朝风气南辕北辙。

究其乐府诗创作变化之原因,首先与乐府诗自身的演进和初唐新朝的时代呼唤有关。初唐乐府受逐渐成熟的五七言近体诗影响,出现明显格律化倾向,却又没有严格的格律要求,这就便于诗人在乐府诗创作中挥洒灵感,形成风格鲜明的艺术个性。不同时代有与之相适应的文学样式和表现手段,魏晋社会板荡不安,故乐府多浓厚颓丧;南朝恣情偏安,故乐府多绮丽淫靡。而初唐正处于新旧交替阶段,新的思想还未完全确立,旧的文风也不可能立时散去。唐朝建立伊始,战乱未泯,盛世太平下仍危机四伏,底层文人尤其能感受到社会中潜在的动乱,因此多以隋亡为鉴,居安思危,体现在创作中便是流丽而苍凉的生命意识。“诗中的四杰是唐诗开创期中负起了时代使命的四位作家”[12],王勃正是作为时代的先行者,首先举起了创新的旗帜,为初唐诗坛注入了郎秀隽永又不失慷慨激昂的时代风气。其次,王勃涤荡六朝风气、独树一帜的乐府创作理念,可能受到先辈的启迪及亲友的熏陶。王勃的祖父王通,著有《中说》十卷,尖锐批评了当时“繁以塞”的文风;兄长王勔及王勮,文风磊落,亦一时之健笔;与王勃交友往来密切的卢照邻更撰有《乐府杂诗序》,明确提出“开凿古人,独步九流之上”的乐府诗创作追求[7](P1693)。最后,这也是王勃的个人追求。《河津县志》卷七载:“勃属文,初不精思,先磨墨数升,则酣饮引被覆面卧,及寤,援笔成篇,不易一字,时人谓勃为‘腹稿’。”[13]王勃的天赋才华与恃才傲物的性格都促使他无法随风而靡,磅礴的才力势必需要创新的诗体倾泻,漂泊无依的心灵只有独抒性灵的诗歌能够寄托。因而在王勃笔下,《临高台》突破了单调的赞颂文字,成为诗人穿透时间的生命意识的显现,长篇铺排的繁华更衬托出落幕后的苍凉。又如《秋夜长》不仅写少妇与征人相隔天涯的相思徒劳,也是诗人才华空满腹,经纶无处施展的感慨。

三、王勃拟作对初唐乐府诗创作技巧的发展

王勃乐府诗拟作在主题、内容、体式与风格上的发展,前文已及。他对初唐乐府诗发展的贡献,还体现在表现技巧上,大致可归纳为对文人乐府诗表现技巧的去芜存精和对乐府民歌创作技巧的吸纳融汇两方面。

王勃对文人乐府诗创作技巧的发展,首先表现在对女性形象的刻画方面,在善用对比衬托女性外貌特点的基础上,语言表达更为灵动自然。如《采莲归》写采莲女句曰:“叶翠本羞眉,花红强如颊”[7](P736),少女黛眉之翠使绿叶羞于露面,嫩红的莲花只勉强比得上娇艳的脸颊,不仅写出了少女容颜的娇美,也赋予了莲花荷叶以人的性情,比之萧统《采莲曲》中“江花玉面两相似”更为活泼细致。其次,王勃善于透过表层描写人物心理,层层深入,揭露主人公思绪。如《秋夜长》:“纤罗对凰皇,丹绮双鸳鸯,调砧乱杵思自伤”[7](P1071),前两句写闺妇衣饰,红绮罗衣上凤凰相对,鸳鸯成双,是少妇对美好爱情的向往,“调砧乱杵”则通过动作描写彻底暴露出闺妇内心的伤感与对万里外戍守边疆的夫君的惦念。又如《采莲归》:“罗裙玉腕轻摇橹”,透过采莲女漫不经心的摇橹动作,揭露其心神并没有放在采莲上,而是飘向了寒江千里外的征夫。再次,王勃诗中多用典故、对偶而不着痕迹。如《对酒》除尾联外均对仗工整,首联第一句借“投簪”暗示弃官隐退,第二句化用李陵《与苏武诗》其三中的“携手上河梁,游子暮何之”一句,表达的却是自己与友人携酒共饮之乐,全诗秀整泓静而意净韵足。最后,王勃乐府诗篇章构局由齐梁时常用的宫体向多样化发展,与思想主题相适应,或为华丽流畅的长篇,或为整炼精工的五律,如《临高台》运用欲抑先扬的写作手法,前半部分用大量篇幅描绘长安都城之富丽堂皇,纨绔倡家生活之奢靡浮华,最后笔锋一转,落入对历史兴衰的无尽感叹,表达世事沧桑命运难以把握的人生感受。

乐府民歌对王勃乐府诗创作亦有不小的影响,他吸纳融汇了乐府民歌的创作技巧,为初唐乐府诗注入了来自民间的强大生命力。首先,表现在他乐府诗歌情节性、故事性的加强,如《陇西行》十首以组诗形式叙述了一名军士的前半生;《铜雀妓》以宫妓自述展示其悲剧命运;《采莲归》《秋夜长》则在诗中成功塑造了主人公的形象,尤其是《采莲归》叙述了少女日暮采莲归来到入夜后与其他采莲女相遇的历程,具有完整的场面描写。其次,王勃乐府诗发展了南朝乐府民歌中常用的双关、隐语等修辞手法。如“折藕爱连丝”,以“连丝”为“怜思”;又如“鹤关音信断,龙门道路长”,“鹤关”在诗中指边关,也是太子宫禁之门,“龙门”是龙门山,为历代戍守要地,又暗合诗人的故乡绛州龙门。《杂曲》歌咏智琼神女,夸赞她“若向阳台荐枕,何啻得胜朝云”,王勃曾上表自荐求得机会举幽素科后成功入职沛王府,此诗应是以神女自比,表达对未来仕途的期许。此外,王勃乐府诗的语言也从民歌中汲取了养分,洗净宫体铅华,呈现出古朴典丽、古雅简净的特色。如《铜雀妓》二首,语简而尽,凄婉无繁辞,以淡为神。

高标见嫉,直烈遭危,可惜少年天才,赍志以殁,非凡的才力并未给王勃带来高官厚禄,但其诗文创作“高情壮思,有抑扬天地之心;雄笔奇才,有鼓怒风云之气”[14],为初唐谱写出一曲优美却短暂的乐章。王勃的乐府诗突破了六朝遗风与初唐时期的审美风尚,形成了优美与深沉并存的个人创作风格,“翩翩意象,老镜超然胜之”[15],对唐诗走向骨气端翔、含蕴深厚、韵味无穷的境界起到了重要作用。