“互联网+”时代乡镇学校小学数学线上学习方法研究

王林 廖圣祥

摘要:本文立足于探讨“互联网+”时代乡镇学校小学数学线上学习方法,并结合此前疫情下学校线上教学的实际情况进行分析,从线上学习的现状与实践摸索两方面展开阐述。

关键词:“互联网+”乡镇学校小学数学线上学习方法

《义务教育数学课程标准(2022年版)》的一个重大变化,就是把核心素养设定为义务教育数学课程的统领性目标:会用数学的眼光观察现实世界,会用数学的思维思考现实世界,会用数学的语言表达现实世界。这对当前的小学数学教学提出了新的要求和标准。一方面,在“互联网+”时代下,传统的课堂学习方式将不能更好地满足学生当前学习的个性化需求,对于全面提高学生的综合素养并不能取得实质性突破。另一方面,在新冠肺炎疫情防控期间,当学生无法正常到校上课时,学校只能开展线上教学。基于此,教师需要积极地应对教育改革的创新,做好教学方式的改革及学生学习方法的指导。

一、乡镇学校线上学习的现状问题

在信息技术快速发展的今天,“互联网+”时代线上教育正在渐渐成为一种新的选择。以往,这种互联网信息技术常应用于成人远程培训及大学生选修课程学习,但因以前几年的新冠肺炎疫情防控需求,各地教育部门针对当地疫情实际,适时开展学生线上学习模式。于是,一场新的教与学的尝试便在师生间展开。老师们一边摸索线上教学的方法,一边利用互联网平台开展线上教学,与学生在网络平台上互动,“停课不停学”的空中课堂就这样悄然无声地诞生了。这种线上教学模式对于当前的学校教育,特别是义务教育阶段的学习可谓是一种新的尝试,从教师本身缺乏一定的线上教学经验,到学生对于线上学习方法的茫然无措,这些都体现出目前线上学习的现状比较复杂,仍然存在一些亟待解决的问题。

(一)数学课堂的有效性教学与不完备的线上学习条件产生冲突

数学课堂教学向来追求高效,数学思维的引导与发展常常需要借助丰富的操作实验才能更好地达成。对于居住在乡镇学校附近的学生来说,虽然家庭生活条件不会太差,网络、手机、电视等硬件设施基本都能够覆盖,但这与完全满足线上学习的一些必备条件还相差甚远。对于一些普通农民工家庭来说,很多问题在实际开展的线上教学过程中就突显出来了。例如,有了硬件基础,我们大多数家庭缺少的是正确使用这些硬件的方法,这也是学生进行线上学习的一个难点问题。QQ软件怎么下载?怎么加入通话?麦克风在哪?怎么完成线上作业?……诸如此类的问题,看似简单,实则不然。教师不仅要负责学科教学,还要教会学生运用现代信息技术产品在网络另一端完成教师布置的学习任务,如果不能及时解决这些线上学习的问题,那么,就会在很大程度上降低数学课堂教学的效率,产生明显的教与学之间的冲突。

(二)学生的主观学习意识有待提高

每个孩子都是鲜活的、灵动的个体,他们的主观能动性被激起的方式方法是不一样的。有的同学主体责任感强,学习自觉性高,教师即使不做要求,他们也会主动完成学习任务。有的同学则反之,在家长、教师的再三鼓励下,学习积极性依然不高。当面对面的课堂教学都打动不了这部分学生的时候,更何况是隔着屏幕的线上课堂。所以,对于一部分主观学习意识不强的学生,教师更要注意引导他们掌握正确、有效的学习方法,珍惜线上学习的机会,避免他们在利用互联网进行线上学习期间,误入网络游戏等。由此可以看出,增强学生自觉的学习意识,使学生拥有良好的学习方法在任何学习形式下都至关重要。

(三)学习环境的改变造成学习的不便

“互联网+”的信息时代给数学课堂教学带来了很大的变化。如优质的学习资源丰富了课堂内容,各种教学软件的开发与利用给线上课堂提供了便利。但是,相较于常规的课堂教学,线上课堂的表现是,大多数学生只单一地与教师互动、与互联网互动,学生之间很少展开讨论与交流,小组合作学习共同完成某个学习任务的情况也不多。一方面,教师在进行课堂直播时,往往会发生网络信号不稳定、网速慢、视频卡等情况,师生之间、学生之间的交流会或多或少地受到影响,久而久之,为了节约时间,大家也就放弃了更多的互动机会。另一方面,“狭小”的网络空间,阻碍了大家肢体上的表达、面对面的交流,这就造成很多需要动手操作的实验,教师只能通过课件播放给学生看。这使數学课堂上无处不在的小组合作学习模式也因为时间和空间的原因降低了学习质量。

二、线上学习方法的实践摸索

(一)把复杂的数学问题简单化

曹培英教授在关于“小学数学深度学习的反思性实践研究”的讲座中列举了很多有关把复杂的数学问题简单化的实例。例如,“平均数的应用”中有这样一道题:某个班级50名学生参加英语测试,前30名同学的平均分比后20名同学的平均分多12分,如果把前30名同学的平均分加上后20名同学的平均分所得的和再除以2,这样得到的结果与全班实际的平均成绩相差多少分?解法一,假设法:假设前30名同学的平均分为90分,则后20名同学的平均分为78分,得到:(90×30+78×20)÷50=85.2分,(90+78)÷2=84分,85.2-84=1.2分。解法二,图示法(见下图):

根据图示法得出:6×10÷50=1.2分。由此可见,图示法比假设法更直观、形象,它相当于把数学问题几何化了,用几何图形来直观证明,使数学问题简单化。这对于线上学习的孩子们来说,无疑是一种很好的学习方法。图示的简洁明了通过网络平台直观呈现,既快捷又方便。教师要鼓励和引导学生学会把复杂的数学问题以多种多样的形式简单化。比如,画图就是一种直观呈现的最好方法,也是最容易被学生理解和掌握的学习方法。学生透过对复杂问题的分析与理解,以能够直观呈现的画图形式表达题意,也只有学生真正参与到深入学习过程中,才会有这么真切的解决问题的想法,才会有这么一个看似简单的却是经过深度思考的且又清晰的解题方法,这是一种巧妙的数学学习方法。

(二)思考+分享+小结

由于線上学习环境的特殊性,结合数学学科的教学,以及乡镇学校的人文因素,通过近几年的线上教学摸索,我始终认为“思考+分享+小结”的课堂学习方法值得深入线上学习中去。学生学习数学知识需要一个独立思考的过程,这也是其自主学习能力的体现。《义务教育数学课程标准(2022年版)》明确指出,学生的学习应是一个主动的过程,认真听讲、独立思考、动手实践、自主探索、合作交流等是学习数学的重要方式。当学生对问题的思考有了自己的判断后,在互联网分享平台上,与同学们达成共识,进一步深化对知识的理解。大家在分析、比较、归纳中共同得出某一个数学结论,达到知识的生成与内化。这是一个循序渐进的过程,在这个过程中,学生只有真正体会到获取数学知识的乐趣,才会感受到数学的魅力所在。整个过程中,教师不要急于求成,更不能因线上学习的时间和空间限制而没能让学生经历获取知识、建构知识的体验过程。

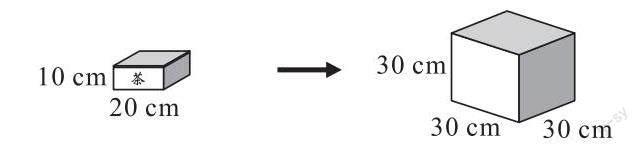

例如,人教版五年级数学上册第三单元学习的是有关长方体和正方体的知识,在运用长方体和正方体的体积知识解决生活实际问题时,有这样一道题:某茶厂工人要将长、宽各为20 cm,高为10 cm的长方体茶盒装入棱长为30 cm的正方体纸箱,最多能装几盒?怎样才能装下(见下图)?

在进行线上教学时,遇到这种稍微复杂一点的题型,我都会在直播教学前准备好教具,以便教学时在镜头前进行直观演示,引导学生找到解决问题的方法。针对这道题,我引导学生运用“先思考、再分享、后小结”的学习方法进行解答,说道:“你认为解决这个问题,该从哪个角度入手?独立思考后,请大家把想法分享一下。”于是,就有很多同学提出了自己的想法。

第一个发言的甲同学说:“这些茶盒只能是一个一个装入,并且不能出现有茶盒露出纸箱的情况。”接着,乙同学抢着发言道:“我认为应该从棱长上入手,正方体的棱长分别是长方体长与宽的1.5倍,是长方体高的3倍,所以紧挨着正方体相邻的三个面(其中一个面是底面)装入,可以装3个,30-20=10cm,另外两侧各装入1个,一共是5个。”丙同学不赞成地说:“你这样就能保证装入的茶盒数量最多吗?我认为要从体积的角度来考虑,正方体纸箱里能够容纳几个长方体茶盒的体积,就能装几盒。通过计算得到:27000÷4000=6.75≈6(盒),采用去尾法保留近似数。”大家听了丙同学的分析,都表示赞同。这时,丁同学疑惑地问道:“我赞同丙的解法,可是,这6个茶盒该怎样装进去呢?我不太清楚。”“是呀!6个茶盒该怎样装进去呢?”在我的追问下,同学们似乎更有信心、更有兴趣地探索起来。时间一分钟、两分钟地过去……我没有因为线上学习时间有限而迫不及待地想把课前准备好的课件拿出来播放,我在静静地等待一个声音。就在这时,丙同学惊喜地一句:“我知道了!”随后,第二个、第三个同学:“我也知道了!”……

此时的课堂活跃了起来。他们抢着把草图展示到群里,虽然在短促的时间里画出来的图形并不标准,但都是正确的。这时,我利用课件进行演示,再一次把所有同学吸引过来,隔着屏幕,我都能感觉到孩子们屏息聆听的样子。

短短20分钟的时间里,我和孩子们在一起经历了一个既紧张又有趣的探索过程。思维的火花在一起碰撞,孩子们动手动脑、集思广益。此时的课堂是智慧的凝聚,是才艺的展示。作为教师,我在其中只起了组织、引导的作用,并没有干涉太多,孩子们反而学得很轻松、很充实。这就是真实的线上学习:可以是一个问题成就一堂精彩的探索课,可以是多个问题在课堂上全面地展开。总之,我们不能把有限的学习时间全部用来灌输知识而忽略了学生学习方法和学习能力的培养,我们要给予孩子们充分的思考时间,真正做到以学生为主体,把数学课堂的时间和空间还给学生,使学生在享受获取数学知识的过程中,拥有切实有效的学习方法,这才是打开学生学习数学知识大门的金钥匙。

(三)学以致用,用以促学

线上学习期间,教师除了指导学生在学习过程中掌握良好的学习方法外,还可以适时地引导学生善于发现身边的数学问题,运用学到的数学知识解决身边的实际问题,质疑、生成更多的数学问题,进而促进学生更深入地学习新的数学知识。特别是之前针对因为疫情居家学习的学生,我就鼓励他们居家期间多观察、多发现,这样,不仅可以减轻他们长时间居家的焦虑情绪,分散他们的注意力,还可以进一步理解并掌握新知识,促进知识的迁移、生成与内化,促进学生更好地进行学习。

人教版二年级数学上册教材“2~6乘法口诀”内容进行线上教学时,我引导学生在学习完乘法口诀后,积极发现身边的事物,观察有没有可以用得着乘法口诀的地方,并且自己是怎么想的?这其实就是新课标理念下的数学综合实践活动。于是,线上答疑课上就有了同学们各式各样的举例:“我发现一个人用两只筷子,我家有4个人,一共需要8只筷子(二四得八)。”“我发现妈妈在阳台上晾晒的衣服,都是每人3件,我家3个人,阳台上一共有9件衣服(三三得九)。”“我发现刚学习的一首诗里的每一句都有5个字,4句一共有20个字(四五二十)。”“我发现妈妈买的豌豆荚,一个豌豆荚里有5颗豆子,我剥了15个豆荚,一共剥出75颗豆子。”这时,我问道:“你是怎样算出75颗豆子的呢?”“我把15个豌豆荚分成3个5,每5个豆荚剥25颗豆子(五五二十五),所以一共剥25+25+25=75颗豆子”。对于后一个同学发现的问题,涉及多位数乘法的知识,已超出二年级学生所学的知识范围,但孩子能够巧妙地拆分豆荚的数量,应用表内乘法口诀算出5个豆荚的豌豆数,再算出15个豆荚的豌豆数,这是一个知识迁移的过程,从表内乘法迁移到新的多位数乘法的数学知识,并且生成了解决问题的方法,得出了正确的答案。这不正是学生在用数学的眼光发现现实世界,在用数学的思维思考现实世界,在用数学的语言表达现实世界吗?

线上教学迎合了越来越多的乡镇教师的青睐,他们很好地利用了“互联网+”时代下便捷的信息技术手段,顺应时代的发展和教育的改革创新,实现新课标理念下的育人目标,把辅导学困生、家访等工作也搬到屏幕上进行。而乡镇学校受其独特的地理位置和人文因素影响,要想突破线上教学的现状问题,教师除了提升自身专业素养和信息技术应用能力外,还要注意引导学生正确、合理地使用电子产品,在“互联网+”时代下,精心为学生挑选优质的学习资源,引导学生养成良好的线上学习方法,让线上学习真正具有实效性。

参考文献:

中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

责任编辑:唐丹丹