平台经济反垄断:市场结构与市场行为的相对独立性分析

刘东英 王亚南

摘 要:互联网平台经济领域的垄断与反垄断规制逐渐成为全球关注的热点与难点问题。基于互联网平台经济竞争性垄断市场结构,算法价格歧视、算法价格合谋、独家垄断协议与封禁行为等价格与非价格市场行为,研究互联网平台经济领域特殊的市场结构、市场行为与反垄断规制之间的关联。案例研究发现互联网平台经济市场行为与市场结构之间具有相对独立性。互联网平台的市场结构是有效的,实现了马歇尔冲突转化,平台经济反垄断规制的着重点应该在市场行为。

关键词:互联网平台经济;竞争性垄断;马歇尔冲突转化;大数据;算法

中图分类号:F49 文献标识码:A 文章编号:1007-2101(2023)02-0045-08

收稿日期:2022-09-28

基金项目:河北省教育厅省级研究生创新资助项目“基于SCP分析的互联网平台经济反垄断研究”(CXZZSS2020071)

作者简介:刘东英(1971-),女,河北迁西人,河北经贸大学教授,博士。

一、问题的提出

1998年中国进入互联网时代至今,以平台模式构建的企业除了在传统信息搜索、社交娱乐等领域外,还在金融、出行等越来越多的互联网融合业务领域产生颠覆性影响。互联网平台经济已经成为有史以来最具创造力、最具包容性、边界最模糊、竞争与垄断最具争议的行业领域。一方面,网络平台通过其互动功能和合作共赢的生态圈能降低交易成本,提升了供需双方的配合效能,从而促进了资产的价值尤其是动态效益的提高[1]。另一方面互联网平台有能力实施“大数据杀熟”“二选一” “算法价格合谋”“封禁行为”等损害竞争及消费者权益的行为,引发了行业反垄断诉求。2021年各界均对互联网平台反垄断规制投以较大关注度,《平台经济领域的反垄断指南》《企业境外反垄断合规指南》等文件陆续发布,不断规范互联网平台的发展。然而随着平台经济监管效果的显现,监管政策却又出现边际缓和迹象,2022年平台反垄断规制的政策风口转向“推动平台经济健康持续发展”,显然经验性的反垄断法可能会伤害到平台经济的发展。对传统行业垄断还是竞争的判断标准主要使用结构性指标,这些指标都是基于价格信息给出的,但互联网平台经济存在的网络效应和部分用户端免费,使得价格的意义无从体现,从而对企业市场支配地位的认定变得更加复杂。正是由于平台经济市場结构和市场行为形成原因的复杂性,我们不能一概而论其市场结构和市场行为具有无效性或者威胁性。我们需要探究的是:垄断产生的根本原因究竟是高度集中的市场结构,还是互联网平台本身的行为选择?特殊市场行为的“滥用”与市场结构之间是否构成关联?互联网平台经济反垄断规制的关注点是什么?

二、文献回顾

互联网平台经济具有特殊的市场特征,其市场结构的新特点和市场行为新的支撑要素,都对互联网平台经济反垄断规制提出了新挑战。

(一)互联网平台经济的市场特征

互联网平台经济主要具有三个明显的市场特征:双边市场、网络效应和用户端免费。互联网平台作为用户之间交易的中介者[2],其双边市场的一个重要特征是平台上的客户之间交流与交易具有相互依赖性[3]。在双边市场中,平台为消费者和厂商快速匹配交易提供相关服务,依靠交叉网络外部性和价格结构非对称性,可以加速平台价值创造。而网络效应成为互联网平台谋取“赢者通吃”马太效应的主要推动力[4],使得一些巨型互联网平台企业“强者越强”,形成单寡头竞争性垄断的互联网市场结构[5]。互联网平台企业运用双边市场的经营策略,对于用户方采用免费或者较高补贴,以增强消费端的用户黏度,吸引注意力经济[6-7]。当平台提供免费产品或服务时,其市场需求价格弹性不能量化,供需关系不再以价格作为主要判断标准。因此,在“零价格市场”已经成为平台经济环境的主流模式情况下,《反垄断法》对隐藏于其中的侵害消费者行为就会计无所出[8]。

(二)互联网平台经济的市场结构与市场行为

对互联网平台市场结构的研究,李怀[9]认为信息产品的网络特征导致竞争和垄断同时被强化,竞争性垄断结构是适应经济情况而出现的新型市场结构。互联网平台发展以后,其又表现出与之前信息经济时代不同的市场结构特点,傅瑜[10]等认为互联网平台的市场结构为单寡头竞争性垄断市场结构,强调垄断与竞争同时存在,竞争可能颠覆垄断,企业的垄断地位处于一种动态垄断中。与此观点相斥而生的分层式垄断竞争市场结构理论则认为大型互联网平台企业将持续垄断,即使中小平台存在高度竞争活力,也不会带来颠覆大平台垄断的效果[11]。主要原因可能在于平台巨头拥有的受众或用户越多,其实现垄断的基础则越加雄厚[12]。但是多数研究仍然认为互联网平台单寡头的垄断地位不是固定不变的,新技术或新商业模式的出现会带来互联网平台经济市场中企业垄断地位的重新调整,强网络效应使得高度集中的互联网平台市场结构有效[13]。正是由于互联网平台市场结构的成因、稳定性与影响因素存在较大争议,所以不能将其与传统市场结构的垄断地位危害性一概而论。

在平台经济反垄断研究中,除市场结构外,学者们更多关注市场行为,关注点包括算法价格歧视、算法价格合谋、独家交易和封禁行为等。作为算法价格歧视定价典型应用的“大数据杀熟”行为,虽然有王潺[14]、高建华、王思听[15]等指出,“大数据杀熟”本身非但不具有经济损害性,而且践行了市场经济中的有效竞争原则,适度的差异化定价可能会促进消费者的分层次需求,但是山茂峰、郑翔[16]等提出算法价格歧视可能造成消费者福利损失,导致效率与公平之间的矛盾激化。而“算法合谋”将算法作为合谋的促进因素容易形成稳定的卡特尔[17]。由于平台实施算法卡特尔行为时没有明确的协议,那就不存在合谋的证据,能够极好隐蔽算法卡特尔行为可能存在的违法性,从而成为反垄断规制的难点所在[18]。Armstrong和Wright[19]分析了互联网平台中的独家交易行为,认为处于支配地位平台的独家交易协议对竞争对手的封锁结果是有效率的。但Doganoglu 和 Wright[20]研究表明,平台对消费者用户实行独占交易协议会导致对竞争对手的完全封锁效应和消费者福利下降等负面影响。而封禁行为由于其行为的反复频发性和用户切身的不便体验引起热议。合理原则是认定封禁行为违法性的基本原则,封禁行为是否违反政策规定需要结合个案进行认定。

从现有的研究来看,普遍认为互联网平台市场结构与市场行为均表现出与传统经济不同的特征与经济影响,较为集中的市场结构是有效的,市场行为的隐蔽性则使平台企业游走于反垄断法律的边缘地带。

(三)互联网平台反垄断规制的争议点

判断互联网平台经济反垄断着力点——市场结构或市场行为,这是反垄断规制有争议的地方。一方面,互联网平台同时兼具供给方规模和需求方规模,其本身拥有的客户群体数量大、范围广,都可能促使其拥有垄断地位;另一方面,互联网平台根据其特有的数据和算法将市场行为变得更加隐蔽,可能会进一步维持并加强其垄断地位。因此,在互联网行业中的市场结构本身可能并不会妨碍竞争效率,也不是垄断消极影响的主要原因[2]。陈甬军、胡德宝[21]、王坤沂等[22]认为当前全球反垄断实践遵循“行为主义”而非简单依据“结构主义”。平台经济反垄断不应该仅仅停留在对市场结构的绝对关注,而是应该侧重于评价消费者福利、创新以及对传统产业的影响和诸多反竞争效应等方面[23-25],非法垄断行为不利于互联网经济的健康发展和消费者利益[8]。但是随着中美欧同时掀起互联网平台反垄断浪潮,主导反垄断规制的理论框架又从行为主义规制转向结构主义规制,各国开始关注平台治理深层次的结构性问题,其中大型平台的“围墙花园”成为首要关注对象[26]。互联网平台反垄断根源在于市场结构还是市场行为的研究还在不断深入。

很显然,要想明确互联网平台经济反垄断规制的着重点,需要在了解互联网平台经济市场结构与市场行为特征的基础上,深入研究二者之间的关系:单向因果、互为因果还是相对独立?笔者从最受关注的具体价格行为(算法价格歧视和算法价格合谋行为)和非价格行为(独家交易和封禁行为)出发,通过案例分析回答这一问题。

三、案例分析

根据哈佛学派的SCP分析框架下——市场结构、市场行为、市场绩效之间具有单向因果关系,因此传统经济反垄断是从改变市场结构入手的;芝加哥学派则认为市场结构与市场行为之间是反向因果关系,因此不主张对大企业进行分拆。互联网平台经济及其市场特征的特殊性使得市场结构和市场行为之间的关系似乎变得相对独立,平台经济反垄断规制变得更加复杂。在此,笔者借用司法判例来分析互联网平台企业不同市场行为与市场结构之间可能存在的关联,发现反垄断规制的着力点。

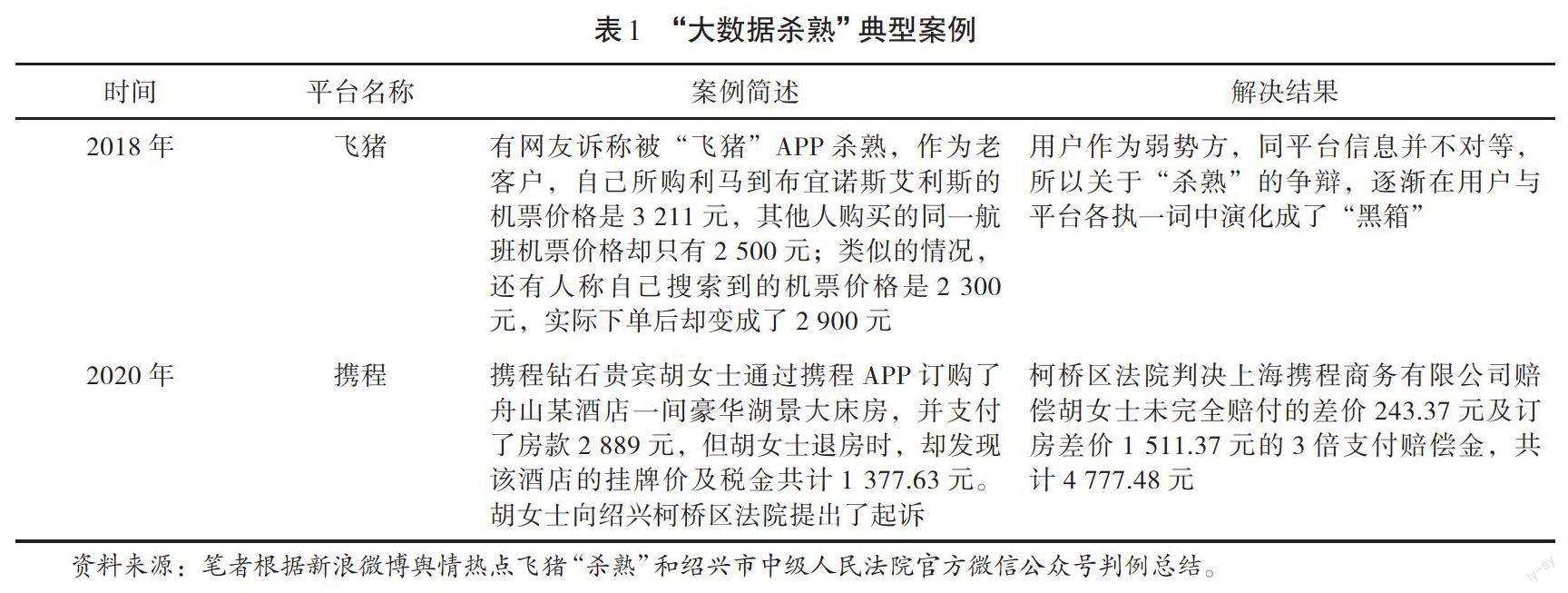

(一)平台“大数据杀熟”行为相关判例解析

2021年北京市消费者协会调查的关于互联网消费“大数据杀熟”行为结果显示,86.91%的受访者认为自己有过被大数据“杀熟”的经历,92.33%的受访者认为大数据杀熟的原因是利用大数据技术开展差异化营销[27]。“大数据杀熟”是算法价格歧视的典型应用,那么是谁在实施这一行为?“大数据杀熟”行为的实施是否要以具有市场支配地位为条件?

所谓“大数据杀熟”,通常指企业经过大数据算法分析计算出用户的个性化喜好并进行差异化定价,从而实现精准定向营销和收益最大化。对消费者而言,就是老客户比新客户对相同产品和服务反而要承担更高价格。

在表1案例中,首先比较携程和飞猪的市场地位。根据Analysis数据,2019年以携程为主体的携程系共占中国在线旅游市场份额的63.9%,具有市场支配地位;飞猪与其是竞争关系,从市场份额看不具有市场支配地位,两家企业都受到“大数据杀熟”的投诉,表明实施“大数据杀熟”行为并不以具有市场支配地位为前提条件。其次比较两个案例的投诉结果。携程被判罚,飞猪不了了之,說明“大数据杀熟”在差异化营销的外衣下存在隐蔽性和评判困难。进一步分析就会涉及另外两个问题:如果“大数据杀熟”行为与市场支配地位并不相关,那么什么是该行为的支撑要素呢?为什么会出现反垄断评判困难呢?对案例进行挖掘研究会发现平台实施“大数据杀熟”行为的前提条件是数据和算法,该行为在算法的应用下具有较强的隐蔽性,消费者遭受杀熟难以举证,而经营者通常以享受套餐优惠不同、时间点不同等理由进行自辩,又不对外公布具体算法、规则和数据,使得消费者维权举证往往陷入困局。

据此我们可以看出,“大数据杀熟”等算法价格歧视行为的实施不以平台的垄断地位或者市场支配地位为前提条件,更重要的支撑要素是数据和算法,而对算法价格歧视的反垄断执法也不应该以行为企业的垄断地位或者市场支配地位为判断依据,而更应该关注该行为企业是否有明确的算法规则和透明的价格。

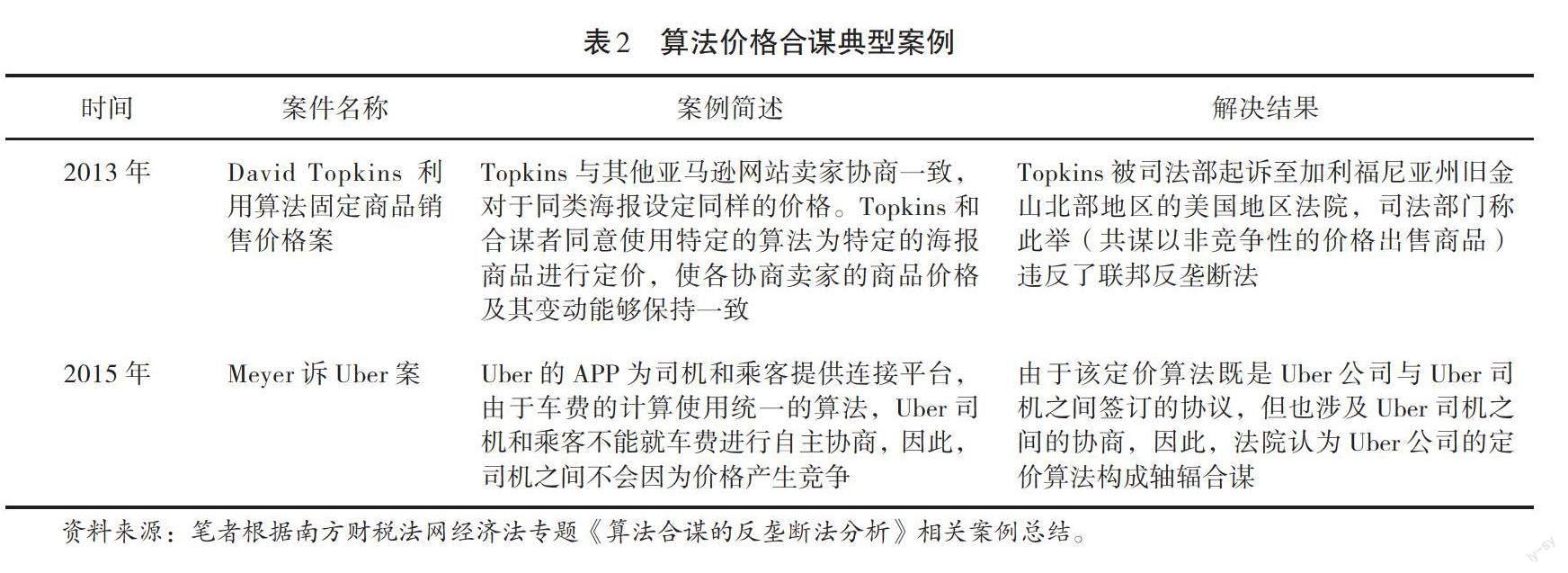

(二)平台算法价格合谋行为相关判例解析

使用算法进行定价,除价格歧视外,还可能成为经营者之间达成垄断协议的手段,这种基于算法达成垄断协议的情况被称为“算法合谋”。算法合谋包括明示合谋和默式合谋,无论哪种算法合谋形式都会在一定程度上提高平台的收益。笔者选择的是两个明示合谋判例(见表2)。

上述两个案例,均被法院判定为违反反垄断法,构成算法价格合谋,且为明示合谋。对案例进行分析可以发现,David Topkins利用算法固定商品销售价格案例属于平台内部商家的协调协议,排斥了同一层级的市场竞争,但其行为与亚马逊平台的垄断地位没有明确关联。Uber拥有接近80%的市场份额,在其竞争市场上具有一定的市场支配地位。但是该案件的复杂性在于轴辐合谋,既涉及平台与司机之间的纵向合谋,也涉及司机之间的横向合谋,其中司机之间的横向合谋是平台内部的协调协议,而平台与司机之间的纵向合谋,司机在一定程度上具有选择性,即并没有明确证据表明司机受到平台的胁迫。

在案例中,无论是横向协议还是轴辐合谋都是通过平台内部算法来实现的,该行为实施并不以平台市场支配地位为前提,即合谋意愿取决于内部商家的意愿。针对互联网平台的明示算法合谋行为,反垄断的难点在于对合谋行为产生的算法进行审查并对平台内部商家合谋意愿和消费者福利作出判断。

以大数据算法为基础的价格合谋与传统价格合谋相比,更加隐蔽和稳定,这是因为不同规模的互联网平台均可以采用同一算法提供并制定同一趋势价格,那么传统行业认为的价格合谋行为与较高市场集中度这一条件的相关性将被更大程度地弱化。也就是说,利用算法进行合谋行为的互联网平台将不再以垄断地位或是市场支配地位作为前提条件。

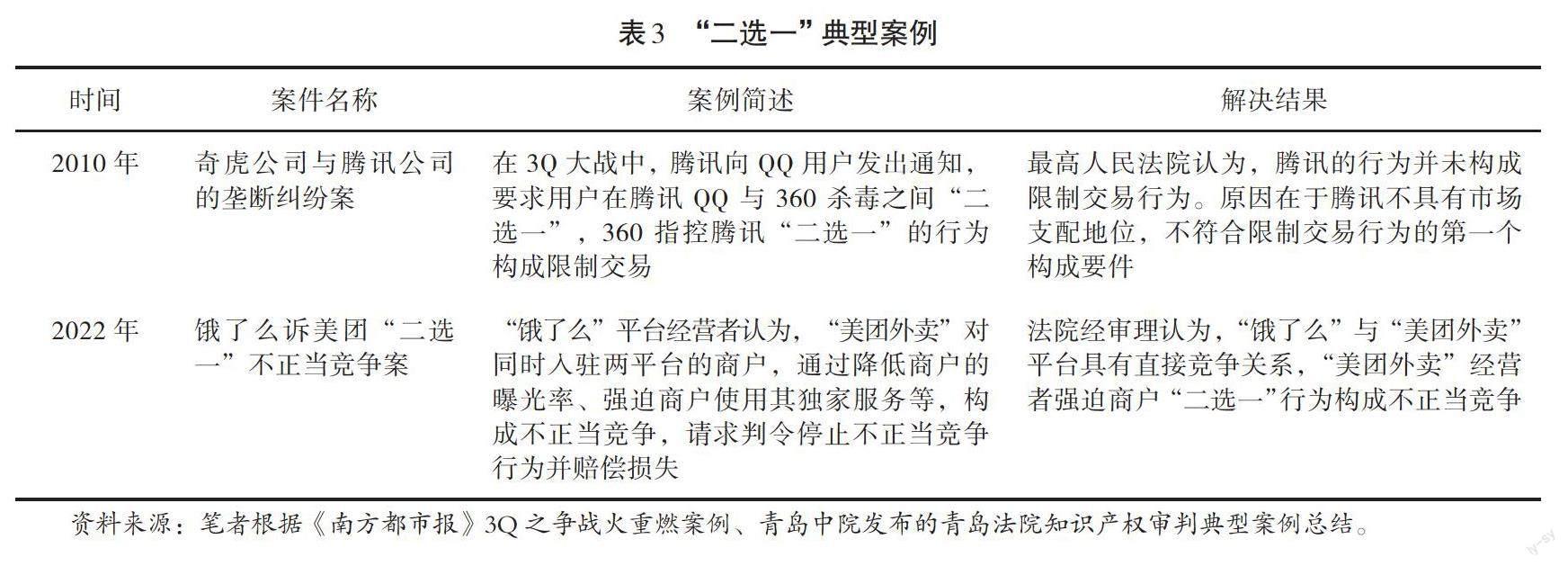

(三)平台独家交易行为相关判例解析

我国反垄断法明确规定,禁止具有市场支配地位的经营者在没有正当理由的情况下,限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易的滥用市场支配地位的行为。“二选一”目的非常明确,就是为了提高或巩固主体垄断地位或市场支配地位,从而限定行为人所在市场的竞争,该行为显然违背了公平竞争的市场准则。但是当“二选一”行为不再是具有市场支配地位的企业主体所实施时应如何判定,反还是不反呢?

表3两个案例相距12年,奇虎诉腾讯案发生在2010年,腾讯要求用户在QQ与360之间作出“二选一”的选择,奇虎指控腾讯行为构成限制交易,属于不正当竞争。当时司法认定腾讯的“二选一”独家交易行为是合理竞争行为,理由是腾讯不具有市场支配地位。时隔12年,饿了么诉美团“二选一”不正当竞争案,法院审理认为美团的“二选一”行为排除竞争、损害用户福利,构成不正当竞争,责令其赔偿,背景是美团在2021年第一季度在外卖市场占比就达到67.3%,具有一定的市场支配地位。显然虽时隔12年,但法院的判定仍是以市场结构特征为依据的。一些学者也对以市场支配地位作为反垄断判定标准持支持意见,认为支配平台实施的具有严重伤害竞争效果的独家交易协议应该明确定为滥用市场支配地位行为,应受到反垄断规制,在平台不具有市场支配地位的情况下,政府应当谨慎地干预[28]。

值得注意的是,在传统行业中,不具有市场支配地位的企业几乎是无法实施“二选一”行为的,而平台经济因为其行业边界的模糊性、商品和服务内容的交叉性等原因,企业在某一市场上实施“二选一”行为与其在该市场上的支配地位不再有明确关联,这就对反垄断司法提出了挑战。从垄断和竞争的本质出发,判定“二选一”行为的合法性需要明确区分独家交易與强迫交易的最大区别——自愿原则,如果平台与商家或用户在自愿基础上实施“二选一”,该行为则为合法竞争行为,但是如果该行为是建立在强迫的基础上并且对商家和消费者造成福利损失,则应该认定为非法垄断行为。

笔者认为虽然实施“二选一”行为的平台可能不具有其领域内的垄断地位或市场支配地位,但是对于明显违反商家或用户主观意愿、影响竞争的效率并降低用户福利的“二选一”行为仍然需要进行规制,防止平台间恶性竞争。

(四)平台封禁行为相关判例解析

平台封禁行为,指互联网平台不允许其他经营者接入其提供服务的行为,其目的是通过封禁行为守住中心化的流量入口,在其他业务线或者其他市场获得更多的利益。该行为成为“二选一”之后被反垄断执法机构重点关注的垄断行为之一(见表4)。

互联网封禁行为的表现手法与其他行为不同,极易辨认,主要包括不予直链和不予对接两种行为,会给用户带来直观的不便体验,但是该行为是否违法会因为行为主体给出的正当理由而难以判断。在抖音对腾讯反垄断诉讼案中,腾讯面对诉讼作出回应:其封禁行为主要是为了防止被封禁平台侵害其平台生态和用户权益。平台根据平台规则对平台进行管理,适当惩戒违反平台规则的不当行为,应该保护其正当的商业行为。正是由于正当理由的存在使得司法迟迟没有对腾讯的封禁行为作出判定。

在此案例中,显然市场支配地位并没有成为反垄断的主要依据。即时通讯等类型平台相比于其他平台具有非常强烈的网络效应,2021年腾讯的市场穿透率就已经接近我国总人口的80%,其他平台很难在短期内冲击腾讯的市场地位。但是法院并没有仅仅以腾讯具有市场支配地位就判定其封禁行为需要反垄断规制。

封禁行为的本质是流量竞争和数据竞争,其根据合理原则判断封禁行为的合法性。如果存在正当理由又没有限制竞争,没有损害消费者和社会福利,这样的封禁行为也是合法的,而且可以对破坏平台规则的其他主体进行禁令,要求其停止侵权。但是如果该行为是恶意的反竞争行为,长期给消费者和社会带来负面影响,那么就应该受到反垄断规制。

四、结论与反垄断思考

(一)互联网平台经济的市场结构与市场行为具有相对独立性

传统行业的市场行为与市场结构存在紧密联系,市场行为受市场结构的制约并且可以反作用于市场结构。但是根据上述案例总结,互联网平台经济与传统经济具有明显不同。多数垄断性市场行为的实施不以平台市场支配地位为前提条件,即市场结构与市场行为之间存在相对独立性。笔者在案例中主要关注了互联网平台市场行为的实施条件和反垄断难点,其均与市场结构并无明确关联。由此可以得出以下结论:互联网平台市场行为特点、实施条件和判定焦点是平台反垄断规制的重点,互联网平台反垄断规制着力点在具体市场行为而非市场结构。(见表5)

(二)关注“马歇尔冲突转化”,给垄断结构以更大宽容

“马歇尔冲突”是指竞争活力和规模经济之间的冲突,但在互联网平台经济中,冲突的解决出现了转机。由于网络经济的锁定效应,垄断互联网平台能为用户进行交易匹配,大大提升了交易效率。当平台可能通过滥用市场支配地位实现利润最大化时,就会对竞争公平性和社会福利产生负面影响,但熊鸿儒认为,互联网竞争性寡头获得的控制力量是短暂的,平台经济获得并维持垄断地位需要平台依靠创新赢得用户,垄断可能促进竞争[20]。互联网平台经济这种竞争性垄断结构也并不必然使消费者福利减少,因为竞争性垄断结构中位于垄断地位的企业要保持其垄断地位,就要不断创新,满足消费者偏好,使消费者福利不减反增[29]。所以在互联网平台经济领域中,网络效应使得竞争和垄断力量既能相互抗争又能共存,网络效应越强,竞争越激烈,规模越大,这就能解决或者转化“马歇尔冲突”中的规模经济与竞争活力之间的矛盾。特别是当我们看到平台企业的不正当竞争行为与市场结构并无明确关联的时候,给平台经济垄断结构以更大宽容,将有利于其发展壮大。

(三)数据和算法成为实施垄断行为的关键要素

大数据时代,互联网平台发展与竞争的关键要素是数据和算法,数据与算法在改变市场竞争性质、提高市场效率等之外,也可能隐蔽垄断行为,损害社会和消费者福利。反垄断规制重点应该是每一类可能存在损害竞争、创新、消费者福利和社会总福利的具体垄断行为,算法的技术性和隐蔽性却进一步使得非法垄断行为与合法竞争行为之间的界限变得更加模糊。尤其是案例中的算法价格歧视和算法价格合谋行为主要将算法作为基本行为要素,通常让我们难以发现与举证;而二选一和封禁行为利用算法进行操作,无论是争夺用户注意力还是保护个人数据隐私,都离不开数据与算法的推动。2022年市场监管总局就《禁止垄断协议规定(征求意见稿)》提出,经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等从事该规定禁止的垄断行为。因此我们在对市场行为进行反垄断规制时,审查数据算法和市场竞争行为合理性变得尤为重要。

(四)反垄断规制着力点——市场行为

相对于传统市场,在复杂多变的互联网平台市场竞争中,能够明确认定平台在大数据市场上具有垄断地位并不容易。根据对相关判例实践的研究,对于互联网平台经济中的反垄断规制应该区别于传统市场,规制重点应避免陷入“大即是坏”的传统惯性思维,即跳出市场结构垄断标准约束,聚焦于平台的具体市场行为,但需要关注个案平台的市场行为可能产生的不同竞争效果与社会福利变化,从而避免“一刀切”问题。同时,我们还需考虑互联网平台反垄断规制的事前与事后监管、包容审慎与强监管模式选择,由于各类平台经济行为在其行为实施条件下更加多变且难以辨别,各种监管模式之间并不存在相互矛盾关系,可以相辅相成。因此,将平台垄断行为判定标准及监管举措纳入到法律框架之下,明确相关效率与正当理由抗辩条款,从而为互联网平台市场行为多种监管方式提供法律依据是极其重要的。

参考文献:

[1] XUEC,TIAN W,ZHAO X. The Literature Review of Platform Economy[J]. Scientific Programming, 2020(2):1-7.

[2] 陈兵,林思宇, 互联网平台垄断治理机制——基于平台双轮垄断发生机理的考察[J]. 中国流通经济, 2021(6): 37-51.

[3] 李勇坚. 互联网平台寡头垄断:根源、影响及对策[J]. 人民论坛, 2021(Z1):12-15.

[4] 邹开亮, 王霞. 互聯网平台市场支配地位的认定障碍与路径优化[J]. 价格理论与实践, 2021(4):26-32.

[5] 张元钊, 李鸿阶. 我国互联网平台垄断现象、机理与治理思路[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2021(7):72-84.

[6] 王贺. 互联网平台企业滥用市场支配地位的反垄断规制研究[J]. 黑龙江省政法管理干部学院学报, 2020(6):77-83.

[7] 张江莉. 互联网平台竞争与反垄断规制 以3Q反垄断诉讼为视角[J]. 中外法学, 2015(1):264-279.

[8] 李涛, 吉木拉衣. 互联网垄断企业的缘起、挑战与治理:研究进展回顾[J]. 财会通讯, 2021(18):13-17.

[9] 李怀.“新经济”的冲击:结构变迁与理论演进[J].经济学动态,2001(2):10-14.

[10] 傅瑜, 隋广军,赵子乐.单寡头竞争性垄断:新型市场结构理论构建——基于互联网平台企业的考察[J]. 中国工业经济, 2014(1): 140-152.

[11] 苏治,荆文君,孙宝文.分层式垄断竞争:互联网行业市场结构特征研究——基于互联网平台类企业的分析[J].管理世界,2018(4):80-100+187-188.

[12] 杨云霞,陈鑫.霸权国家互联网平台巨头话语权垄断及我国应对[J].世界社会主义研究,2021(11):84-93+116.

[13] HAUCAP J. Competition and Competition Policy in a Data-Driven Economy[J]. Intereconomics, 2019(4) : 201-208.

[14] 高建华,王思听.消费者视域下价格差异化策略研 究——基于经济学中价格歧视理论的分析[J]. 价格理论与实践, 2021(8):145-149.

[15] 王潺. “大数据杀熟”该如何规制?——以新制度经济学和博弈论为视角的分析[J]. 暨南学报(哲学社会科学版), 2021(6):52-64.

[16] 山茂峰, 郑翔. 算法价格歧视反垄断规制的逻辑与进路[J]. 价格理论与实践, 2020(5):27-31.

[17] 苏敏, 夏杰长. 数字经济中竞争性垄断与算法合谋的治理困境[J]. 财经问题研究, 2021(11):37-46.

[18]叶明, 张洁. 大数据竞争行为对我国反垄断执法的挑战与应对[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2021(3):26-39.

[19] ARMSTRONG M,WRIGHT J. Two-sided markets,competitive bottlenecks and exclusive contracts[J]. Economic Theory,2007 (2) :353-380.

[20] DOGANOGLU T,WRIGHT J. Exclusive dealing with network effects[J].International Journal of Industrial Organization,2010(2) : 145 -154.

[21] 陈甬军,胡德宝. 大数据造成了新的市场垄断吗?——国内外的理论及其对中国平台型企业反垄断的启示[J]. 河北学刊, 2021(6):102-108.

[22] 王坤沂,张永峰, 洪银兴. 中国互联网平台市场垄断:形成逻辑、行为界定与政府规制[J]. 财经科学, 2021(10):56-69.

[23] 傅瑜.中国互联网平台企业竞争策略与市场结构研究[D].广州: 暨南大学,2013.

[24] 丁庭威. 互联网平台滥用市场支配地位规制路径新探——以双边市场下相关市场界定为分析视角[J]. 科技与法律(中英文), 2021(2):32-41.

[25] 郭琎,王磊,王丹. 互联网平台监管的基本研究框架[J]. 价格理论与实践, 2021(1):60-65.

[26] 钟祥铭, 方兴东. “围墙花园”破拆:互联网平台治理的一个关键问题[J]. 现代出版, 2021(5):62-67.

[27] 北京市消费者协会. 北京市消协发布大数据“杀熟”问题调查报告[EB/OL]. http://www.bj315.org/xxyw/xfxw/201907/t20190727_19494.shtml,2022-09-09.

[28] 唐要家, 楊越. 双边市场平台独占交易协议的反竞争效应[J]. 首都经济贸易大学学报, 2020(4):62-69.

[29] 连嘉豪. 网络时代政府经济职能研究[D]. 长春:吉林大学, 2020.

责任编辑:李金霞

Antitrust of Platform Economy: Analysis on the Relative Independence of Market Structure and Market Behavior

Liu Dongying, Wang Yanan

(School of Business, Hebei University of Economics and Business, Shijiazhuang Hebei 050061, China)

Abstract:Monopoly and anti-monopoly regulation in the field of Internet platform economy has gradually become a hot and difficult issue of global concern. From the perspective of price and non-price market behaviors, such as competitive monopoly market structure of Internet platform economy, algorithmic price discrimination, algorithmic price collusion, exclusive monopoly agreement and blocking behavior, this paper studies the relationship between the special market structure, market behavior and anti-monopoly regulation in the field of Internet platform economy. The case study finds that there is a relative independence between the economic market behavior of the Internet platform and the market structure. This paper believes that the market structure of the Internet platform is effective, realizing the transformation of Marshall conflict, and the focus of anti-monopoly regulation of the platform economy should be on market behavior.

Key words:Internet platform economy; competitive monopoly; Marshall conflict transformation; big data; algorithm