数据支持的反思性评价促进大学生认知情绪调节的应用研究

杨玉芹 袁凯程 SALAS-PILCO Sdenka Zobeida 张若男 庞世燕

[摘 要] 研究创设了融合反思性评价的知识建构教学设计,以帮助大学生进行高效的认知情绪调节,旨在探究数据支持的反思性评价支持大学生认知情绪调节的效果及其作用过程。为此,研究采用准实验研究(实验班41人,对照班36人),以大学生的在线讨论话语作为主要数据。首先,通过内容分析与滞后序列分析揭示了数据支持的反思性评价对认知情绪调节的积极作用,其次,通过认知网络分析发现了反思性评价支持高效认知情绪调节的作用过程,即通过帮助大学生应用和发展元认知能力,促进大学生对认知情绪持续的进行计划、监控与反思,进而投入积极的认知情绪调节。这些研究结果不仅能够帮助我们全面深入地理解反思性评价、元认知与认知情绪之间的关系以及反思性评价的作用过程,也对致力于创设技术支持的教学设计以帮助学生进行高效的情绪与动机调节及发展高阶能力的研究者与实践者具有重要的啟示意义。

[关键词] 反思性评价; 学习分析; 认知情绪; 情绪调节; 知识创新

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 杨玉芹(1981—),女,山东阳信人。副教授,博士,主要从事学习科学、高阶能力与情绪、学习分析与数据驱动的学习评价等研究。E-mail:yangyuqin@ccnu.edu.cn。SALAS-PILCO Sdenka Zobeida为通讯作者,E-mail:sdenkasp@ccnu.edu.cn。

一、引 言

计算机支持的协同知识建构模式在培养大学生协同知识创新能力方面具有极大的潜力[1-3],但这种潜力的发挥,在很大程度上依赖于大学生协同知识建构过程中对认知情绪的积极有效调节以及由此产生的积极情绪体验[4]。认知情绪指大学生在协同探究、建构与创造知识的过程中,对新信息与现有知识或信念的一致性或冲突进行评估而产生的情绪(如好奇、惊讶)[5]。积极的认知情绪(如愉悦、好奇)能够促进大学生的高效探究与知识创新,而消极的认知情绪(如沮丧、厌倦)则会阻碍高效探究与知识创新。然而,协同知识建构过程的复杂性通常导致大学生不能有效地调节其认知情绪。因此,需要设计有效的脚手架以帮助大学生进行积极有效的认知情绪调节,进而投入高效探究与协同知识创新。反思性评价作为一种学生主导的新型脚手架策略,在帮助大学生进行有效的情绪调节方面具有极大的潜力。针对上述问题,本研究创设了融合反思性评价的知识建构教学模式,帮助大学生进行有效的情绪调节。本研究旨在探究知识建构过程中,数据驱动的反思性评价支持大学生进行有效认知情绪调节的效果及其作用过程。

二、理论框架

(一)认知情绪与认知情绪调节

高效的协同探究与知识建构取决于学生认知、行为、社会交互、元认知、情绪等多重要素的有机互动与协同工作,但在这些要素中,学生的积极情绪经历及情绪调节对高效的协同探究与知识建构具有关键的影响作用[6]。积极、消极的情绪状态反映了学生对情绪对象的关注,并将消耗其注意力资源[7],而注意力资源的过度消耗则意味着可用于完成任务的注意力资源减少,从而对学习绩效产生负面影响[8]。因此,情绪调节作为一个影响强度、持续时间和情绪体验的目标导向过程,是个体、协作学习所必不可少的条件之一[9]。已有研究表明,协同探究与知识建构过程中,学生认知情绪的有效调节很难自动发生,需要借助脚手架的帮助[10]。尽管协同知识建构领域对于认知情绪调节的必要性与重要性已经有了越来越多的共识,但对于如何支持有效的认知情绪调节的实证研究却相对匮乏[11]。本研究采用准实验研究,通过反思性评价脚手架来帮助大学生在协同知识建构过程中进行高效的认知情绪调节。

认知情绪被定义为与个体认知过程相关的情绪[12]。例如,当学生遇到的新信息与其先验知识和信念冲突时,他们可能会感到惊讶或好奇,并试图加以解决;如果不能解决,他们可能会感到困惑[13]。已有研究表明,学生的认知情绪会促进/阻碍他们的学习,积极的认知情绪与学生的优异学业表现及领域知识的深度理解具有显著的正相关[14]。例如,D'mello等研究发现,学生在问题解决活动中主要经历好奇、愉悦、困惑、沮丧、焦虑这几种认知情绪,其中,好奇正向预测学生在问题解决中的表现,而沮丧负向预测学生在问题解决中的表现[15]。Pekrun等也发现,愉悦与大多数学习指标呈正相关,而厌倦与学生的自控力、学习动机、学习成绩等呈负相关[16]。不同于积极情绪(如愉悦)和消极情绪(如沮丧),中性情绪(如困惑和焦虑)对学习的影响则更为复杂。例如, D'mello等研究者发现,当困惑情绪可以通过适当的学习策略来解决时,这种情绪对学习是有益的[17]。然而,并非所有的困惑都能带来更好的学习结果,当学生处于持续的困惑情绪、拥有有限的认知资源、使用低层次的认知策略时,困惑就会导致很差的学习结果。因此,如何设计有效的策略,帮助学生进行高效的情绪调节(帮助学生处于积极的认知情绪状态,或帮助其由消极的、中性的情绪状态转化为积极的情绪状态)对高效的探究与知识建构尤为重要。

(二)数据驱动的反思性评价

反思性评价指学生主导的,基于一定的标准、目标与学习数据,帮助学习者生成对自身探究过程和知识产品反馈的一种评价策略[3,18]。反思性评价致力于将“计划—监控—调节”这一元认知过程引入协同知识建构过程中,通过促进学生不断地对协同探究与知识建构的过程和结果进行监控、计划、调节,帮助学生使用和发展元认知意识和能力[1-2]。数据支持的反思性评价指通过向学生提供学习分析工具所提供的学习过程、结果与状态的精准数据,帮助学生精确地意识到学习、探究与知识建构过程所面临的挑战以及调节的必要性,从而帮助学习者激活调节意识,发展高阶能力。已有研究证明,数据支持的反思性评价能够帮助学生激活调节意识,促进协同知识建构过程的顺利发展、学生认知主动性的发挥、概念理解的深化以及知识创新等高阶能力的发展[1-2]。

认知情绪对学生协同知识建构过程的顺利推进具有非常重要的影响,数据支持的反思性评价在帮助学生进行高效的认知情绪调节中具有极大的潜力,但目前鲜有研究探索数据支持的反思性评价策略在大学生认知情绪调节中的作用。因此,本研究以上述研究为基础,创设了融合反思性评价的知识建构教学模式[19],以帮助大学生对知识建构过程中的认知情绪进行有效监控与调节,进而支持高效的知识创新。为帮助大学生进行高效的反思性评价,本研究为大学生提供了实时分析在线讨论话语的学习分析KBDeX[20]。本研究使用准实验研究方法探究数据支持的反思性评价在大学生认知情绪调节中的作用及其作用过程,主要要解决的两个问题:

(1)数据支持的反思性评价在多大程度上促进大学生投入有效的认知情绪调节?

(2)数据支持的反思性评价如何帮助大学生投入有效的认知情绪调节?

三、研究方法

(一)参与者与研究情境

本研究依托通识核心课程《科学探究与知识创新》,在一所重点师范大学进行,每周一次课,每次两个课时,历时17周完成。这个课程的主要目的是,通过创设融合反思性评价的知识建构学习环境,帮助大学生体验像科学家一样发现问题、进行持续探究和知识创新的过程,掌握与科学探究和知识创新相关的理论与策略,在学习、探究过程中拥有积极的情绪体验。本研究的参与者是两个自然班的77名本科生(实验班41人,对照班36人,以大二、大三的学生为主),他们来自该校17个专业,这些学生学科背景差异较大,对科学探究与知识创新的相关理论与实践停留在浅层认识。

(二)教学设计

本研究在研究者已经创建的融合反思性评价的知识建构三阶段教学模式的基础上[1,3],结合认知情绪发生的动态实时性,认知情绪转化的情境性以及认知情绪调节的复杂性与长期性,创设了融合反思性评价的三要素知识建构教学设计(如图1所示),以帮助大学生进行有效的情绪调节,进而投入有效的协同知识建构过程,最终发展知识创新能力。

要素一(1~4周):创建群体协作、探究与反思文化,并帮助学生逐步发展协同知识创新所需的基本能力,为学生进行有效的认知情绪调节奠定文化与能力基础。该阶段教师设计了一系列小组讨论、合作活动,例如,小组合作制作关于学习动机的海报和探究计划,小组讨论认知情绪的定义、在知识创新中的作用等,以帮助学生发展合作与探究能力。同时,每次课后,教师鼓励学生围绕讲授的内容做简要的个人反思等。

要素二(5~8周):借助知识论坛以及面对面的知识建构讨论与协同反思,发展以创新知识为核心的知识建构实践。知识论坛是一个专注支持学生在线知识创新的平台,在该平台上,学生像科学家一样,以共同体的形式提出问题、观点与解释,并对观点进行协同提升与发展。这一阶段,不同小组就课程涉及的关键主题如科学思考、批判性思维、知识创新等进行深度探究,不断推进探究主题的深入,并进一步发展合作、反思等能力。教师每周为学生提供其在知識论坛上的参与互动数据,如学生写了多少笔记,阅读和回复了他人多少笔记等,并在知识论坛上设计认知与元认知脚手架,以引导学生创作高质量的笔记,进行合作反思等,进而促进在线探究与知识创新的发展。

要素三(9~17周):利用数据支持的反思性评价促进学生进行高效的认知情绪调节,进而深化探究,创造知识。第九周,为支持学生的反思性评价,课程教师引入了学习分析KBDeX[20],该工具为学生提供了关于小组探究观点关系的社会网络图与创新观点随时间推进的增长曲线图,详情见作者已经发表的研究成果[3]。为帮助学生高效地使用学习分析提供的数据反思与规划其知识建构过程与结果,教师首先演示如何有意义地解读这些数据,并解释基于这些数据的评价与反思如何引发学生的困惑、焦虑、沮丧等中性与消极情绪,以及如何激发学生对认知情绪进行调控;其次,给学生提供基于元认知脚手架的帮促表,引导学生评价小组协作知识建构的过程和贡献的观点,反思存在的问题,监控其过程,激发学生的认知情绪调节,重塑小组内的情绪氛围,并进一步制定行动计划以深化协同知识建构。该帮促表包含了由“我们的分析”“我们的问题”“我们的计划”等过程组成的一个元认知模型,以引导学生利用这些过程发现协同知识建构过程中的认知情绪挑战、分析现状与不足,并采取行动解决这些挑战,进而创建理论与知识。

(三)数据收集与分析

本研究的主要数据是学生在知识论坛上贡献的1882个笔记(即在线讨论话语),其中,实验班1183个,对照班699个。对于这些笔记,本研究依次进行了如下分析:

1. 内容分析

本研究首先通过探究线程分析(Inquiry Thread Analysis)方法,对所有在线笔记进行了预处理,即将探究相同问题的笔记群按照逻辑顺序和创建时间放到一起[21];然后以探究线程作为基本分析单位,利用Pekrun等[22]提出的七种认知情绪作为内容分析框架(见表1),对每个探究线程所包括的所有在线讨论笔记进行追踪分析,进而对认知情绪进行表征。

2. 滞后序列分析

为进一步探究数据支持的反思性评价对大学生认知情绪调节的影响,本研究以内容分析结果为基础,对实验班和对照班以及实验班干预前和干预中两个阶段的情绪转换模式进行了滞后序列分析。滞后序列分析(简称LSA)是检验发生一种行为之后另一种行为出现的概率及其是否存在统计意义上显著性的分析方法[23]。本研究使用Yule'Q的值来表征一种情绪转换到另一种情绪的强度。 Yule'Q值从-1到+1,正负表示行为转换关联是不是正相关(0表示不关联),绝对值的大小表示行为转换关联的强弱[24],0.2、0.43和0.6分别代表小、中、大效应[25]。本研究使用RStudio软件进行滞后序列分析,得出频率转换表、残差表和Yule'Q转换强度表,然后根据Yule'Q值绘制认知情绪转换模式图。

3. 认知网络分析

为探究数据支持的反思性评价如何影响大学生的认知情绪调节,本研究对实验班和对照班以及实验班干预前和干预中两个阶段学生的元认知话语与认知情绪进行认知网络分析。认知网络分析是一种基于认知框架理论,对学习者交互过程中,特别是在协作学习过程中产生的交互数据进行量化编码,并运用动态模型对学习者认知元素之间的共现关系进行表征分析的方法[26]。本研究使用ENA网络工具分析学生的认知网络特征,将时间窗内的元认知话语与认知情绪包含的十种类型视为网络图模型,以认知情绪和元认知话语类型在某一时间窗内的共现作为链,建立认知网络,用于分析认知情绪和元认知话语认知网络的结构特征,揭示元认知话语类型与认知情绪类型之间的关系,从而进一步揭示数据支持的反思性评价如何影响大学生的认知情绪调节。本研究在进行认知网络分析时,将时间窗设定为4。

四、研究结果

(一)数据支持的反思性评价对认知情绪调节的作用

为揭示数据支持的反思性评价对认知情绪调节的作用,本研究依次对实验班与对照班以及实验班干预前与干预中两个阶段的认知情绪的特征与转换模式进行了比较。

1. 认知情绪的特征差异

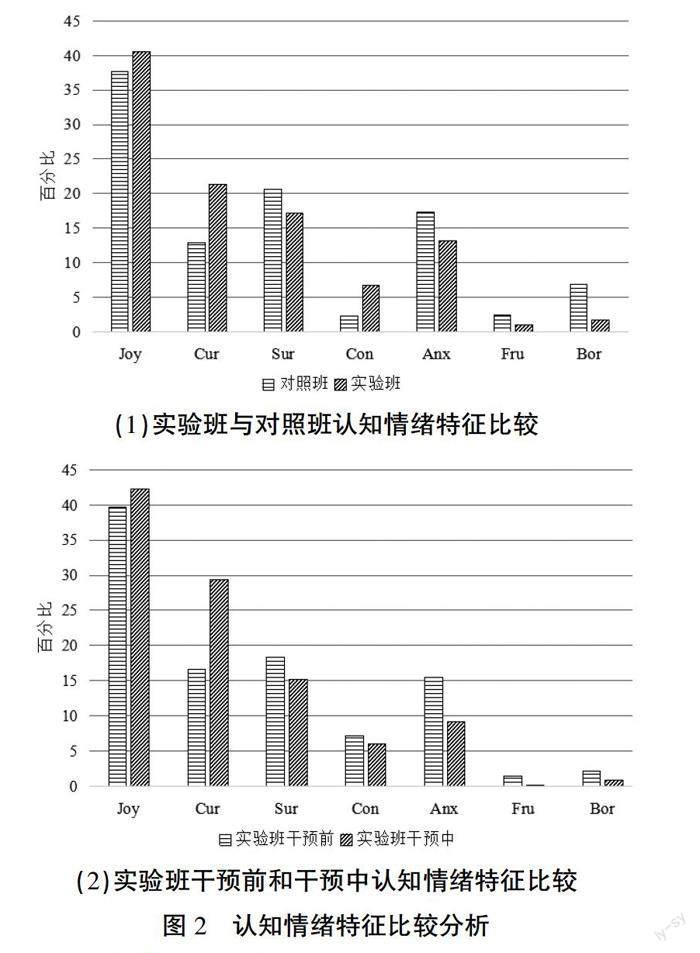

本研究首先对实验班与对照班在认知情绪特征上的差异进行了比较分析,如图2(1)所示。我们发现,积极情绪所占的比重实验班明显高于对照班,例如,实验班学生在协同知识建构过程中产生了更多的愉悦情绪(40.6%VS37.6%)和好奇情绪(21.3%VS12.9%)。同时,中性与消极情绪所占的比重实验班明显低于对照班,例如,实验班学生在协同知识建构过程中的焦虑(13.2%VS17.3%)、沮丧(1.0%VS2.4%)和厌倦情绪(1.7%VS6.9%)明显减少。进一步的卡方检验发现,这种差异在统计上具有显著性, ?字2(df=2,N=1903)=40.86,p<0.001。这些研究结果表明,数据支持的反思性评价能够帮助大学生有效调节认知情绪。

然后,本研究对实验班干预前和干预中两个阶段的认知情绪特征进行了比较分析,以进一步揭示数据支持的反思性评价对认知情绪调节的影响。如图2(2)所示,与上述结果相似,相较于干预前,实验班学生在数据支持的反思性评价干预阶段产生了更多积极的认知情绪,且这种差异具有统计上的显著性,?字2(df=2,N=1204)=18.54,p<0.001。这些研究结果表明,在数据支持的反思性评价的帮助下,大学生在知识建构过程中体验了更多有助于知识创新的积极认知情绪,而对阻碍知识创新的消极认知情绪的体验明显减少。

(1)实验班与对照班认知情绪特征比较

(2)实验班干预前和干预中认知情绪特征比较

2. 认知情绪转换模式上的差异

为进一步探究数据支持的反思性评价对大学生认知情绪调节的影响,本研究首先对实验班与对照班认知情绪的序列模式进行了比较。如图3(1)、3(2)所示,实验班与对照班在认知情绪序列模式上具有明显差异。与对照班相比,实验班中消极情绪之间的行为转换序列消失,例如,对照班中厌倦→沮丧(Bor→Fru,Yule'Q=0.64)在实验班中消失。此外,实验班中出现中性情绪与消极情绪转向积极情绪的行为序列,例如,沮丧→愉悦(Fru→Joy,Yule'Q=0.36)与厌倦→愉悦(Bor→Joy, Yule'Q=0.11)表示实验班学生认知情緒由中性情绪与消极情绪转为积极的愉悦情绪。同时,实验班积极情绪之间的转换序列增加且转换强度提升,例如,好奇→好奇(Cur→Cur,Yule'Q=0.55)表示好奇激发同伴探究的兴趣;愉悦→惊讶(Joy→Sur,Yule'Q=0.08)表示学生的新观点引发同伴认知上的惊讶。以上研究结果表明,数据支持的反思性评价能够帮助大学生有效调节认知情绪,促进中性情绪与消极情绪向积极情绪转换。

然后,本研究对实验班干预前与干预中两阶段的认知情绪序列模式进行分析,以进一步揭示数据支持的反思性评价对认知情绪调节的影响。如图3(3)、3(4)所示,相较于干预前,实验班学生在数据支持的反思性评价干预下,认知情绪序列模式发生了较大变化。实验班干预中中性情绪与消极情绪以及消极情绪之间的转换序列减少,例如,厌倦→厌倦(Bor→Bor,Yule'Q=0.53)、焦虑→沮丧(Anx→Fru,Yule'Q=0.35)、困惑→沮丧(Con→Fru,Yule'Q=0.67)等序列在干预阶段消失。数据支持的反思性评价干预过程中,积极情绪之间的转换序列增加且转换强度提升,例如,好奇→好奇(Cur→Cur,Yule'Q=0.69)、愉悦→好奇(Joy→Cur,Yule'Q=0.28)表示反思性评价干预过程中,学生对于知识有着更强的求知欲。同时,反思性评价干预过程中,学生的中性情绪与消极情绪向积极情绪转换,例如,沮丧→愉悦(Fru→Joy,Yule'Q=1.00)、焦虑→愉悦 (Anx→Joy,Yule'Q=0.20)、困惑→愉悦(Con→Joy,Yule'Q=0.03)表示沮丧、焦虑以及困惑等向愉悦情绪转化。这些研究结果表明,在数据支持的反思性评价作用下,实验班的学生不断推进认知情绪的积极转换,有效改善协同知识建构过程的情绪氛围。

(二)数据支持的反思性评价促进认知情绪调节的过程

为揭示数据支持的反思性评价如何促进大学生认知情绪的有效调节,本研究使用认知网络分析方法,依次探究了实验班和对照班以及实验班干预前和干预中两个阶段元认知话语—认知情绪的认知网络差异。

1. 实验班与对照班的认知网络特征比较分析

图4(1)呈现了实验班与对照班元认知话语—认知情绪的认知网络叠减图。通过图4(1)我们发现,实验班与对照班的质心分别位于认知网络空间中的不同位置,这表明实验班与对照班具有差异性。进一步的独立样本t检验发现,实验班(均值=0.36,标准差=0.81)与对照班(均值=0.41,标准差=0.77)具有显著差异,t=-4.30,p<0.001。通过图4(1)我们还发现,与对照班相比,实验班的元认知话语与认知情绪之间的共现类别更多,关联更强。例如,在实验班的认知网络图中,元认知话语(RDI)与愉悦(Joy)、好奇(Cur)之间的共现更强。同时,实验班的认知网络中,出现了更多积极认知情绪的共现类别如愉悦—好奇(Joy-Cur),以及积极认知情绪与中性认知情绪的贡献类别如愉悦—困惑(Joy-Con);而在对照班的认知网络中,则出现了更多的消极认知情绪与积极认知情绪的共现类别如厌倦—惊讶(Bor-Sur),以及消极认知情绪与中性认知情绪的共现类别如厌倦与焦虑(Bor-Anx)。这些研究结果表明,数据支持的反思性评价能够促进大学生元认知话语的产生,并进而促进大学生积极认知情绪的产生与发展。

2. 實验班干预前和干预中认知网络特征的比较分析

图4(2)展示了实验班干预前和干预中两个阶段元认知话语—认知情绪的认知网络叠减图。通过图4(2)我们发现,实验班干预前与干预中两个阶段的质心分别位于认知网络空间中的不同位置,这表明数据支持的反思性评价干预前与干预中大学生的元认知话语—认知情绪的认知网络具有差异性。进一步的独立样本t检验发现,这两个阶段(干预前,均值=-0.39,标准差=0.71;干预中,均值=0.41,标准差=0.93)的差异性具有统计上的显著性,t=4.34,p<0.05。同时,通过图4(2)我们还发现,与干预前相比,反思性评价干预过程中,元认知话语与认知情绪之间的共现类别更多,关联更强。例如,反思性评价干预阶段的认知网络空间中,元认知话语,如主要审查(MaR)、反思与调节探究(RDI)与积极认知情绪如愉悦(Joy)、好奇(Cur)等之间的共现更强。此外,积极情绪之间的共现强度(如愉悦Joy与好奇Cur)在反思性评价干预中也明显高于干预前。这些结果表明,数据支持的反思性评价能够帮助大学生不断发展元认知话语,并进而支持其积极认知情绪的维持以及中性认知情绪、消极认知情绪向积极认知情绪的转变。

(1)对照班与实验班

(2)实验班干预前与干预中

图4 元认知—情绪网络叠减图

五、讨论与结论

(一)数据支持的反思性评价对认知情绪调节的效果及其作用过程

通过对实验班与对照班的认知情绪特征与转换序列进行比较分析发现,实验班表现出更多的积极认知情绪与更少的消极认知情绪,并且积极情绪之间的转换以及消极情绪和中性情绪向积极情绪转换的可能性更大。对实验班数据支持的反思性评价干预前与干预中两个阶段的认知情绪特征与转换序列的比较也发现,大学生在数据支持的反思性评价干预中表现出更多的积极认知情绪与更少的消极认知情绪,并且积极情绪之间的转换以及中性情绪与消极情绪向积极情绪转换的强度增加。这些结果表明,数据支持的反思性评价对认知情绪有效调节具有促进作用。

为探究数据支持的反思性评价如何支持大学生的有效认知情绪调节,本研究采用认知网络分析对实验班与对照班以及实验班反思性评价干预前与干预中元认知话语—认知情绪的认知网络特征进行了比较分析。研究结果表明,协同知识建构过程中,数据支持的反思性评价促进大学生对其认知情绪进行积极、持续地监控、反思,并制定有效的行动计划对认知情绪进行调节,从而帮助学生体验积极的认知情绪,以及实现中性认知情绪、消极认知情绪向积极认知情绪的转变。本研究拓展了已有关于情绪调节过程的研究,通过认知网络分析解释了数据支持的反思性评价、元认知与认知情绪之间的互动关系及作用过程。这些研究成果为进一步研究技术支持的学习环境中学习者元认知、认知、情绪等之间的交互机理、动态机制等奠定了一定的基础。

(二)本研究对教育实践的启示

本研究的发现对致力于设计有效的技术支持的学习环境,以帮助学生获得积极的情绪体验并进而发展高阶能力(如合作、知识创新、元认知等)的教育实践具有一定的启示。第一,发展班级合作与反思文化,并逐步帮助学生发展协同知识创新所需的基本能力非常重要。第二,人工智能驱动的学习分析对学生的高效情绪调节具有重要的作用,但其作用的发挥依赖于学生对学习分析提供的数据的有效解释与高效使用,但通常学生缺乏对数据高效使用的知识与策略。因此,为学生创建有指导的反思机会以帮助其对数据进行有意义的阐释和理解,并为学生提供有效的脚手架,以引导其对数据进行高效使用显得尤为关键。第三,学习过程中,学生的积极情绪体验对其健康身心发展具有不可忽视的重要作用。因此,技术支持的教学设计不仅要帮助学生发展高阶能力、提升学业表现,还需要帮助他们获得积极的情绪体验以及提升学习动机等。

(三)研究局限与未来研究方向

本研究存在以下三个局限,但这些局限也为进一步推进认知情绪的相关研究提供了方向。首先,本研究通过对大学生讨论话语的分析来识别其认知情绪的特征与变化,但这些讨论话语仅从单一方面反映了学生的认知情绪。学生的认知情绪具有多面、多层次性,需要借助多通道、多模态的数据才可以更精确地进行捕获与表征。因此,未来研究需要通过多种方式,如访谈、脑电、眼动、面部识别和心率监测等技术,采集真实学习环境中学生的多源、多模态数据,以全面、真实地反映学生的认知情绪[27]。其次,本研究通过人工对学生的在线讨论话语进行内容分析,以识别其所反映的认知情绪,这种工作在研究起始阶段尤为必要,但费时费力,因此,未来的研究非常有必要就如何实现讨论话语中认知情绪的自动分析进行深入研究。最后,本研究并未分析认知情绪对大学生学业成绩的影响,因此,进一步的研究需要探究认知情绪、学业成绩以及其他高阶能力之间的关系。

[参考文献]

[1] YANG Y, VAN AALST J, CHAN C K K. Dynamics of reflective assessment and knowledge building for academically low-achieving students[J]. American educational research journal, 2020, 57(3): 1241-1289.

[2] YANG Y, CHEN Q, YU Y, et al. Collective reflective assessment for shared epistemic agency by undergraduates in knowledge building[J]. British journal of educational technology, 2020, 51(4): 1136-1154.

[3] YANG Y, ZHU G, SUN D, et al. Collaborative analytics-supported reflective assessment for scaffolding pre-service teachers' collaborative inquiry and knowledge building[J]. International journal of computer-supported collaborative learning, 2022, 17(2): 249-292.

[4] ZHU G, XING W, COSTA S, et al. Exploring emotional and cognitive dynamics of knowledge building in grades 1 and 2[J]. User modeling and user-adapted interaction, 2019, 29(4): 789-820.

[5] MUIS K R, SINATRA G M, PEKRUN R, et al. Main and moderator effects of refutation on value, epistemic emotions, and learning processes during knowledge revision[J]. Contemporary educational psychology, 2018, 55(1): 155-165.

[6] LUDVIGSEN S. CSCL: connecting the social, emotional and cognitive dimensions[J]. International journal of computer-supported collaborative learning, 2016, 11(2): 115-121.

[7] ELLIS H A, ASHBROOK P W. Resource allocation model of the effect of depressed mood states on memory[M]//FIEDLER K, FORGAS J. Affect, cognition, and social behavior: new evidence and integrative attempts. G?觟ttingen: Hogrefe, 1988: 25-43.

[8] MEINHARDT J, PEKRUN R. Attentional resource allocation to emotional events: an ERP study[J]. Cognition and emotion, 2003, 17(3): 477-500.

[9] JACOBS S E, GROSS J J. Emotion regulation in education: conceptual foundations, current applications, and future directions[M]//PEKRUN R, LINNENBRINK-GARCIA L. International handbook of emotions in education. New York: Routledge, 2014: 183-217.

[10] BELLAND B R, KIM C M, HANNAFIN M J. A framework for designing scaffolds that improve motivation and cognition[J]. Educational psychologist, 2013, 48(4): 243-270.

[11] J?魧RVEL?魧 S, KIRSCHNER P A, HADWIN A, et al. Socially shared regulation of learning in CSCL: understanding and prompting individual-and group-level shared regulatory activities[J]. International journal of computer-supported collaborative learning, 2016, 11(3): 263-280.

[12] PEKRUN R, LINNENBRINK-GARCIA L. Academic emotions and student engagement[M]//CHRISTENSON S, RESCHLY A, WYLIE C. Handbook of research on student engagement. Boston, MA: Springer, 2012: 259-282.

[13] KANG M J, HSU M, KRAJBICH I M, et al. The wick in the candle of learning: epistemic curiosity activates reward circuitry and enhances memory[J]. Psychological science, 2009, 20(8): 963-973.

[14] PEKRUN R, ELLIOT A J, MAIER M A. Achievement goals and achievement emotions: testing a model of their joint relations with academic performance[J]. Journal of educational psychology, 2009, 101(1): 115-135.

[15] D'MELLO S K, LEHMAN B, PERSON N. Monitoring affect states during effortful problem solving activities[J]. International journal of artificial intelligence in education, 2010, 20(4): 361-389.

[16] PEKRUN R, GOETZ T, DANIELS L M, et al. Boredom in achievement settings: exploring control-value antecedents and performance outcomes of a neglected emotion[J]. Journal of educational psychology, 2010, 102(3): 531-549.

[17] D'MELLO S, LEHMAN B, PEKRUN R, et al. Confusion can be beneficial for learning[J]. Learning and instruction, 2014, 29(1): 153-170.

[18] WHITE B Y, FREDERIKSEN J R. Inquiry, modeling, and metacognition: making science accessible to all students[J]. Cognition and instruction, 1998, 16(1): 3-118.

[19] SCARDAMALIA M, BEREITER C. Knowledge building and knowledge creation: theory, pedagogy, and technology[M]//SAWYER R K. The Cambridge handbook of the learning sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 2014: 397-417.

[20] OSHIMA J, OSHIMA R, MATSUZAWA Y. Knowledge building discourse explorer: a social network analysis application for knowledge building discourse[J]. Educational technology research and development, 2012, 60(5): 903-921.

[21] ZHANG J, SCARDAMALIA M, LAMON M, et al. Socio-cognitive dynamics of knowledge building in the work of 9- and 10-year-olds[J]. Educational technology research & development, 2007, 55(2): 117-145.

[22] PEKRUN R, VOGL E, MUIS K R, et al. Measuring emotions during epistemic activities: the epistemically-related emotion scales[J]. Cognition and emotion, 2017, 31(6): 1268-1276.

[23] SACKETT G P. The lag sequential analysis of contingency and cyclicity in behavioral interaction research[M]//OSOFSKY J D. Handbook of infant development. New York: Wiley, 1979: 623-649.

[24] O'CONNOR B P. Simple and flexible SAS and SPSS programs for analyzing lag-sequential categorical data[J]. Behavior research methods, instruments, & computers, 1999, 31(4): 718-726.

[25] LLOYD B P, KENNEDY C H, YODER P J. Quantifying contingent relations from direct observation data: transitional probability comparisons versus Yule's Q[J]. Journal of applied behavior analysis, 2013, 46(2): 479-497.

[26] SHAFFER D W, COLLIER W, RUIS A R. A tutorial on epistemic network analysis: analyzing the structure of connections in cognitive, social, and interaction data[J]. Journal of learning analytics, 2016, 3(3): 9-45.

[27] RAY A, CHAKRABARTI A. Design and implementation of technology enabled affective learning using fusion of bio-physical and facial expression[J]. Journal of educational technology & society, 2016, 19(4): 112-125.

A Study on Application of Data-supported Reflective Assessment for Promoting Cognitive Emotion Regulation of College Students

YANG Yuqin, YUAN Kaicheng, SALAS-PILCO Sdenka Zobeida, ZHANG Ruonan, PANG Shiyan

(Faculty of Artificial Intelligence in Education, Central China Normal University, Wuhan Hubei 430079)

[Abstract] This study creates a knowledge-building instructional design incorporating reflective assessment to support cognitive emotion regulation of college students, with the aim of exploring the effectiveness of data-supported reflective assessment in supporting cognitive emotion regulation among college students and the process by which it works. To this end, this study adopts a quasi-experimental study (41 students in the experimental class and 36 students in the control class), using college students' online discussion discourse as the primary data. First, the positive effect of data-supported reflective assessment on cognitive emotion regulation has been revealed through content analysis and lag sequential analysis. Second, the working process of the reflective assessment in supporting efficient cognitive emotion regulation has been identified through cognitive network analysis, that is, college students are promoted to apply and develop their meta-cognitive skills, to continuously plan, monitor and reflect on their cognitive emotions, and thus engage in positive cognitive emotion regulation. These findings can not only help people comprehensively and deeply understand the relationship between reflective assessment, metacognition and cognitive emotion, but also the process of reflective assessment. At the same time, they also have important implications for researchers and practitioners who are committed to creating technology-supported instructional design to help students engage in efficient emotional and motivational regulation and develop higher-order abilities.

[Keywords] Reflective Assessment; Learning Analytics; Cognitive Emotion; Emotion Regulation; Knowledge Innovation