贫富差距歧视与主观幸福感

刘珺蓓 周泳宏

关键词:主观幸福感;贫富差距歧视;不平等感知;CFPS

一、引言

经济学关注在资源约束下个体的效用最大化行为,而在现实世界中,效用的提高表现为幸福感的获得。主观幸福感是人们对自己的生活条件、生活环境、身心状况、以及所经历的事件等总体状况评估(Diener,1984)。随着我国综合国力的提升,人民生活水平得到显著改善。党的十九大报告提出,“使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续”。政府部门和社会各界越来越认识到,增进居民幸福感是经济发展的核心问题。

然而,歧视这一社会行为将损害居民幸福感的获得。社会歧视指的是由于某些人属于某一群体或类属而对他们施以不公的行为。社会歧视在全球范围内普遍存在。我国在经济飞速发展的同时,贫富分化的态势也十分严峻。在2006-2020年的15年间,我国居民人均可支配收入基尼系数始终在0.462-0.491之间波动,且在2015年之后再次呈现上升的趋势①。而由贫富差距引起的歧视现象在居民日常生活中屡见不鲜。一方面,歧视作为一种由他人施加的不公正对待,可能对遭受歧视的群体造成心理、生理的双重创伤,从而降低个体的主观幸福感,抑制人力资本的积累和个人的健康发展(JohnstonandLordan,2012;ChungandEpstein,2014);另一方面,歧视是社会公平缺失的体现,歧视的长期存在必将损害社会运行效率,激发社会矛盾和社会冲突,危害社会和谐与稳定(黄永亮和崔岩,2018;Fan,2019)。

现有文献已围绕贫富差距对主观幸福感的影响展开了丰富的研究(Easterlin,1974;鲁元平和王韬,2011;何立新和潘春阳,2011;Jiangetal.,2012;孙计领,2016;ZhangandChurchill,2020;Wangetal.,2021;张应良和徐亚东,2021),但鲜少有研究探讨贫富差距导致的歧视行为对主观幸福感的影响。贫富差距的影响度量的是现实物质收入水平差异对于效用的影响,而由于贫富差距产生的歧视的影响,度量的是精神层面遭受的不公对于效用的影响。因此,厘清贫富差距歧视对主观幸福感的影响,有助于增强人们对于消除歧视的紧迫感的理解,促进精神文明建设。

贫富差距歧视是指个体由于经济社会地位相对较低而感知到的不公正对待(Fan,2019)。为探究贫富差距歧视对主观幸福感的影响,本文根据中国家庭追踪调查(CFPS)2014年成人问卷中有关主观幸福感和贫富差距歧视的问题,分别构造主观幸福感和贫富差距歧视的代理变量进行分析,并考虑一系列个人特征、社会经济特征和省份地区异质性。本文采用了2SLS法、IVOprobit法和PSM等方法进行估计,并进行了替换代理变量、剔除特殊样本等一系列稳健性检验。结论表明,贫富差距歧视显著降低了居民的主观幸福感。进一步分析发现,主观社会经济地位认同对贫富差距歧视的影响具有调节效应,且贫富差距歧视通过降低社会信任和心理健康两条路径来影响主观幸福感。这些发现为研究贫富差距歧视与主观幸福感之间的关系提供了更为丰富的证据。

二、文献综述

(一)主观幸福感的影响因素

现有文献从个体、经济、社会等多个维度对主观幸福感的影响因素展开了充分的讨论,下面展开回顾。

在个体因素方面,一部分文献认为性别差异是造成主观幸福感差异的重要原因(孙凤,2007;QianandQian,2015;程超和温兴祥,2018;计小青和赵景艳,2020;王群勇,2020),但性别影响主观幸福感的具体机制尚未达成统一的论断。目前,现有研究主要认为性别是通过就业(孙凤,2007)、社会资本(计小青和赵景艳,2020)、家庭收入(QianandQian,2015)、政治面貌(王群勇,2020)等间接途径影响主观幸福感。另外,不同的年龄阶段,主观幸福感会呈现不同的表现形式和变化趋势(Dieneretal.,1999;Easterlin,2006;Deaton,2018;Blanchflower,2021)。有学者认为主观幸福感会随着年龄的增长而上升(Dieneretal.,1999)。而目前关于“年龄—幸福感”U型曲线(Blanchflower,2021)和倒U型曲线(Easterlin,2006)的说法则得到了大多数学者的支持。在我国特有的制度背景下,户籍制度的存在造成了特定的群体划分,不同的户籍身份主要通过影响公共服务与社会保障(郭进等,2018;霍鹏等,2018)、身份认同(郭进等,2018)、社会地位与收入(崔巍和邱丽颖,2019)的获得来影响主观幸福感。受教育程度也是解释主观幸福感差异的重要因素,教育能提高主观幸福感(金江和何立华,2012;黄嘉文,2013;赵新宇和范欣,2014)。但也有研究表明教育与主观幸福感之间呈现负向的联系(Melinetal.,2003;Shieldsetal.,2009)。Kristoffersen(2018)则提出了更中立的观点:由于受教育程度的上升会提高人们对生活的期望值,只有在人们有能力满足期望时,教育回报才对主观幸福感产生积极作用。

在经济因素方面,效用理论认为高收入能够给个人带来更高的消费能力,通过消费更多商品,人们能获得更高的效用和主观幸福感。因此,收入是影响主观幸福感的首要经济因素。部分学者认为绝对收入的增长能带来主观幸福感的提升(Tsui,2014;巫强和周波,2017;罗楚亮,2017;Cuong,2021)。但也有學者认为相对收入对主观幸福感的影响更重要。虽然绝对收入提高,但收入分配不平等的存在会抑制主观幸福感的提高(Easterlin,1974;Jiangetal.,2012;ZhangandChurchill,2020;Wangetal.,2021)。除此之外,Bj?rnskov等(2013)提出了相反的观点,他认为收入不平等会提高公平感知度较高的人的主观幸福感,但这种正向的效应会随着现实的社会公平程度的发展而逐渐消失。“安居乐业”是中国理想社会的写照,住房和就业与居民的主观幸福感息息相关。房屋产权(李涛等,2011;PrakashandSmyth,2019;Zhengetal.,2020)、住房类型(祝仲坤和冷晨昕,2017)、房价(易成栋,2020)等都是主观幸福感的影响因素。就业质量与主观幸福感之间也存在正向联系(卿石松和郑加梅,2016;卢海阳,2017)。并且,主观幸福感不仅受到当前就业状况的影响,还会受到过去就业状况的影响。曾经的失业经历会降低当前的主观幸福感(ClarkandOswald,1994;KnabeandRatzel,2011;Nortonetal.,2018)。贸易也是影响主观幸福感的重要因素,李玲等(2018)的研究表明,贸易开放度会通过增加该国风险暴露和失业的概率,降低居民的生活满意度。

在影响主观幸福感的社会因素中,社会资本、社会保障的获得以及特定社会事件是研究中主要的关注对象。社会信任(袁正和夏波,2012;Luetal.,2020)、子女性别(陆方文等,2017;Li,2021)、家务分工(杜凤莲,2020)、互联网的使用(祝仲坤和冷晨昕,2018)等代表社会资本获得的因素均会对居民主观幸福感造成影响。完善的社会保障和公共服务能通过社会再分配途径(如转移支付、税收等)提高居民应对风险的能力,调节不同收入群体之间的差距,从而提高居民主观幸福感(殷金朋等,2016;邓大松和杨晶,2019;刘成奎,2019)。主观幸福感也会受到某些特定事件、活动或政策的影响,如饥荒(Bertoni,2015)、“上山下乡”(彭树宏,2016)、奥运会(Dolanetal.,2019)、经济危机(Deaton,2012)等。除此之外还有研究表明,作为犯罪行为、家庭暴力的受害者,主观幸福感会比其他居民更低(ChengandSmyth,2015;Jayasingheetal.,2021)。

(二)社會歧视的后果

学术界普遍认为社会歧视不利于社会以及个人的发展(JohnstonandLordan,2012;江求川和张克中,2013;章莉等,2014;郭凯明和颜色,2015;Borowczyk-Martinsetal.,2018;Fan,2019;Tanetal.,2021)。对个人来说,社会歧视经历与对歧视的感知有关。遭受社会歧视将对个人的价值观、思维方式、行为等产生消极的影响,例如,受歧视者的社会信任感(Fan,2019)、社会公平感(黄永亮和崔岩,2018)、主观幸福感(Fernándezetal.,2015;Vangetal.,2019)等。

社会歧视拥有不同的类别,包括性别歧视、户籍歧视、种族歧视等。较多文献对性别歧视的危害展开了丰富的讨论。以我国为背景,性别歧视对农村家庭女性的教育投资(郑筱婷和陆小慧,2017)、女性大学生的求职机会(葛玉好,2018)等造成了不利的影响,并为男女大学生起薪差距提供了解释(卿石松和郑加梅,2013)。但是,周翔翼和宋雪涛(2016)认为,重男轻女的传统文化观念并没有造成中国招聘市场上的歧视偏好。在我国,户籍制度的存在造成了特定的群体划分,由于农村地区与城市地区资源分配不公,户籍歧视现象仍然存在。在经济方面,户籍歧视加大了城乡工资收入差距(万海远和李实,2013;孟凡强和邓保国,2014;章莉等,2014);在社会方面,户籍歧视不利于外来人口在心理层面上的社会融入(崔岩,2012),同时会降低农民工的身份认同感,削弱农民工在城市的定居意愿(艾小青等,2021)。除此之外,种族歧视等也是学者们高度关注的话题。在劳动力市场上,种族歧视通常被用于解释收入差距(Borowczyk-Martinsetal.,2018)。种族歧视对人力资本的形成,如生理健康和心理健康都会造成负面的影响(JohnstonandLordan,2012;ChungandEpstein,2014)。

(三)社会歧视与主观幸福感

基于对现有文献的整理可知,在主观幸福感方面,国内外学者已从个人特征、经济、社会等多个视角对主观幸福感的影响因素进行了考察,为主观幸福感的成因提供了丰富的证据。在社会歧视方面,研究普遍认为社会歧视作为社会矛盾的表现形式,对社会运行效率和居民福利水平均造成了负面的影响。社会歧视作为一种人生负面经历,是造成居民主观幸福感下降的重要因素。

本文基于社会歧视与主观幸福感之间的因果关系,进一步探究社会歧视分类中,由于贫富差距而造成的歧视对于主观幸福感的影响。本文利用CFPS微观调查数据中关于贫富差距歧视经历和主观幸福感的数据,从居民对歧视的主观感知的角度,考察贫富差距导致的歧视对幸福感知的影响。另外,贫富差距歧视是通过何种机制影响主观幸福感这一问题尚未有明确的答案,本文尝试探究贫富差距歧视对主观幸福感影响的作用机制,理清贫富差距歧视影响主观幸福感的路径。因此,本文的主要贡献在分析贫富差距歧视影响主观幸福感的效果与机制,为全面认识贫富差距歧视的经济与社会影响提供了微观证据。

三、数据与描述性统计

(一)数据来源与说明

本文使用的数据来源于2014年中国家庭追踪调查(ChinaFamilyPanelStudies,CFPS)成人问卷数据库和家庭问卷数据库。中国家庭追踪调查由北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)于2010年正式开展,该调查涵盖社会、经济、人口、健康、教育、迁移等多方面内容,是一项全国性、大规模的社会追踪调查项目①。在排除了关键变量的缺失值后,共得到有效样本22353个,样本覆盖全国25个省级行政单位,包括179个县(区)、1159个居(村)民委员会,在全国和省级层面均具有高度代表性。

(二)变量选择

1.被解释变量

本文的被解释变量为居民的主观幸福感。Stanca和Veenhoven(2015)认为,生活满意度(SatisfactionwithLife)是主观幸福感的四种主要衡量方式之一,它代表着生活的内在结果,是生活质量的体现。岳经纶和张虎平(2018)将主观幸福感定义为对自我生活满意度的主观评价。在本文中,我们使用生活满意度(satisfaction)作为主观幸福感的代理变量,其构造来源于CFPS2014成人问卷中的题目“您对自己生活的满意程度”,受访者需根据自己的情况进行打分,分数分别为1、2、3、4、5,数值越高则主观幸福感越高。

在全样本范围内,生活满意度均值为3.803。图1所示为全样本范围内不同生活满意度水平的人数比重情况。33.02%的受访者给自己的生活满意度打出了4分,占比最高;生活满意度为3分和5分的群体紧随其后,占比均接近30%;认为自己生活满意度在2分以下的受访者占比之和未超过10%。综上所述,我国居民主观幸福感处于一个较高的水平。为便于估计结果的解释,参考宋弘和罗长远(2021)的处理办法,本文对被解释变量进行标准化处理,标准化后的生活满意度均值为0,标准差为1。在稳健性检验中,本文根据CFPS成人问卷中的问题“您对自家生活的满意程度”构造作为另一个被解释变量,其取值范围在1-5之间,家庭生活满意度(f_satisfaction)取值为1代表对家庭生活的满意度最低,取值为5代表对家庭生活的满意度最高。

2.核心解释变量

本文的核心解释变量为贫富差距歧视(unfair)。本文对“贫富差距歧视”变量的构造来源于CFPS2014成人问卷中的题目“过去12个月,您有过下列经历吗”,与贫富差距歧视相关的选项为“因贫富差距而受到不公正对待”。借鉴Fan(2019)的做法,受访者回答自己因贫富差距而受到不公正对待则unfair取值1,否则为0。在全样本范围内,有12.16%的受访者曾因贫富差距受到歧视。除了亲身经历的歧视外,除了亲身经历的歧视外,我们使用问卷中是否亲眼见过因贫富差距产生的歧视信息构造代理变量unfair1进行稳健性检验。

3.控制变量

参考同领域的研究,根据CFPS2014问卷中包含的问题信息,本文控制了一系列可能影响主观幸福感的变量,包括调查对象的人口特征变量、社会经济特征变量和地区虚拟变量等。个体层面人口特征控制变量包括户籍(hukou)、受教育年限(educyear)、年齡(age)及其平方(age2)、性别(gender)、居住地类型(urban)、婚姻状况(marriage)、就业状况(employ)、政治面貌(ccp)、宗教信仰(xinyang)、社会保障享受情况(yibao)、社会交往状况(jiaowang)等。具体而言,户籍(hukou)取值为1代表受访者为农业户口,否则为非农业户口;性别(gender)取值为1代表受访者为男性,否则为女性;居住地类型(urban)取值为1代表受访者居住在城镇地区,否则为农村地区;婚姻状况(marriage)取值为1代表受访者处于已婚状态,否则为未婚状态(未婚/离婚/丧偶/同居);就业状况(employ)取值为1代表受访者在业,否则为失业或退出劳动力市场状态;政治面貌(ccp)取值为1代表受访者为中共党员,否则为非党员;宗教信仰(xinyang)取值为1代表受访者有宗教信仰;社会保障享受情况(yibao)取值为1代表受访者享有至少一种医疗保险。社会交往状况(jiaowang)根据CFPS问卷中有关亲戚联络的问题“过去12个月,您家与非同住亲戚之间的交往、联络(如聚会、拜访、互通电话)频繁吗”来构建,社会交往状况(jiaowang)取值范围为1-4,1代表“没有交往”,4代表“经常交往”(每月1次)。

家庭层面的控制变量包括家庭人口规模(familysize)、家庭净资产(ltotal_asset1)、绝对收入(lfincome1_per)和相对收入(rel_income)。其中,绝对收入(lfincome1_per)定义为家庭人均纯收入(为避免极端值的影响,进行了上下2.5%的缩尾处理),相对收入(rel_income)定义为受访者的家庭人均纯收入与本县家庭人均纯收入均值之比。由于部分家庭的净资产为负数,本文借鉴黄超(2020)的处理方法,对家庭净资产(ltotal_asset1)进行归一化处理,调整为取值为0-100的变量。最后,考虑到个人态度和观念对主观幸福感的影响,本文还将自评健康状况(health)、自评社会地位(status)、自评收入地位(self_income)以及对我国贫富差距的感知(gap)作为控制变量。其中,自评健康状况(health)来源于问题“你认为自己身体的健康状况如何”、自评社会地位(status)来源于问题“您在本地的社会地位”、自评收入地位(self_income)来源于问题“您的个人收入在本地属于”,以上问题的答案取值范围均为1-5,数字越大代表对自身状况的评价越高。贫富差距感知(gap)来源于问题“总的来说,您认为贫富差距问题在我国的严重程度如何”,该问题的答案取值范围为0-10,数字越大代表感受到的贫富差距程度越严重。

变量的描述性统计见表1。在总样本范围内,68.9%的受访者拥有农业户口,48.3%的受访者居住在城镇;男性受访者占52.3%,男女比例接近于1:1;人均受教育年限为7.836年;受访者年龄分布在16岁至93岁之间,平均年龄为46.49岁;7.9%的受访者为中共党员,26.2%有宗教信仰;91.9%的受访者至少享有一种医疗保险。平均家庭规模为4.257人;家庭人均收入对数的均值为9.139,家庭净资产对数的均值为2.547。另外,人均自评健康状况为3.063分,大致为“比较健康”水平;贫富差距感知程度平均为7.230分,说明大多数人感受到了我国贫富差距问题的存在。

4.其他变量

在内生性讨论中,本文采用个体所在社区(村)内(除本人外)遭受贫富差距歧视的人数比重(mean_cid)作为工具变量。从样本平均情况来看,每个社区(村)有7.8%的居民因贫富差距而受到过不公正对待。

在稳健性检验中,为考察客观贫富差距因素对主观幸福感的影响,本文借鉴周广肃等(2018)的研究,计算县级层面家庭人均纯收入的基尼系数(gini)和泰尔指数(theil),作为当地客观贫富差距的代理变量。考虑到县级层面样本量过少会降低基尼系数和泰尔指数的精确度,本文参照邹文等(2020)、朱德云等(2021)的做法,剔除了样本量不超过10的区县。在179个区县中,县级基尼系数(gini)均值为0.394,县级泰尔指数(theil)均值为0.274。为排除户籍变更与人口迁移对研究结果的影响,本文充分利用CFPS2010数据库中关于受访者3岁、12岁时的户口状况的信息,通过个体编码与CFPS2014的样本进行匹配。若受访者经历过非农户口与农业户口之间的转换,户籍变更(nochange)取值为0;若不曾发生过户籍种类之间的转换,则户籍变更(nochange)取值为1。在所有经过识别的样本中,68.6%的受访者没有发生过农业户口与非农户口之间的转换。另外,根据CFPS2014成人问卷中对“现在的户口所在地”的询问,可识别出受访者的户口所在地是否为本县(区)。若户口所在地(hukou_condition)取值为1,代表受访者为本地户口;若户口所在地(hukou_condition)取值为0,代表受访者为外地户口。在全样本范围内,94.8%的受访者均为本县(区)户口,未经历过人口迁移。

在機制分析中,本文试图探究社会信任和心理健康两条传导路径。社会信任方面,本文根据CFPS成人问卷中的问题“一般来说,您认为大多数人是可以信任的,还是和人相处要越小心越好”构造机制变量社会信任(trust)。若受访者认为“大多数人是可以信任的”,则社会信任(trust)取值为1,认为“要越小心越好”则社会信任(trust)取值为0。53.5%的受访者对社会持信任态度。除此之外,本文根据CFPS数据库提供的相关信息,提取受访者对不同对象群体的信任感评分,分别构造对父母的信任度(trust_parent)、对邻居的信任度(trust_neigeibor)、对陌生人的信任度(trust_unknown)、对政府干部的信任度(trust_cadre)和对医生的信任度(trust_doctor)。上述五个变量的取值范围均为0-10,取值越高代表信任度越高。在心理健康方面,CFPS2014成人问卷一共从六个方面对受访者的精神状态进行了询问,分别为:在最近1个月中,受访者“做什么事情都不能振奋的频率”“感到精神紧张的频率”“感到坐卧不安、难以保持平静的频率”“感到未来没有希望的频率”“做任何事情都感到困难的频率”和“认为生活没有意义的频率”。根据受访者对上述问题的回答,本文分别构造关于情绪沮丧、精神紧张、坐卧不安、没有希望、做事困难、失去意义(mentality1-mentality6)这6项精神状况指标,取值范围均为1-5,取值越大代表受访者产生这些负面情绪的频率越低,即心理健康状况越好。本文对mentality1-mentality6的取值进行加总,构造心理健康(mentality),并进行标准化处理。心理健康(mentality)的样本平均值为26.90,说明样本总体心理健康状况较好。

四、基本实证

(一)基准回归

在基准回归分析中,我们考察贫富差距歧视对主观幸福感的影响。借鉴Ferrer-i-Carbonell和Frijters(2004)的做法,本文使用OLS法对该基准回归模型进行估计。识别方式如下:

(二)异质性分析

本文着重探究贫富差距歧视对主观幸福感的影响在不同贫富差距感知、地位认同以及主观幸福感的群体之间,是否存在异质性。

1.贫富差距感知

贫富差距感知是个体在所处社会环境下对收入不平等和贫富分化做出的一种伦理价值判断(岳经纶和张虎平,2018),该指标能部分反映居民对收入不平等的容忍程度。贫富差距歧视对主观幸福感的影响,在一定程度上受到人们对贫富差距严重程度的感知的影响。从基准回归的结果来看,居民对贫富差距的容忍程度越高,他的主观幸福感就越强。表3第(1)列显示,在全样本范围内,贫富差距歧视(unfair)与贫富差距感知(gap)均会对主观幸福感(satisfaction)造成显著的消极影响,且两者的交互项(unfair×gap)在1%的水平上显著为负。这说明贫富差距歧视对主观幸福感的影响存在贫富差距感知程度上的异质性。对于贫富差距感知越高,即人们对贫富差距的容忍程度越低,歧视对其主观幸福感的伤害越大。

2.地位认同

地位认同是个体对其自身在社会地位结构中所处位置的主观感知(JackmanandJackman,1973)。相对于由客观数据计算得出的社会经济地位(SocioeconomicStatus,SES),自评SES取决于受访者对自身在社会结构中所处地位的主观判定。已有大量文献证实了在收入差距扩大的背景下,由社会比较产生的收入相对地位对主观幸福感具有显著的正向影响(官皓,2010;胡春萍等,2015;巫强和周波,2017)。考虑到本文的研究是围绕主观幸福感展开,任何除受访者外的第三人指定的客观参照系都不能精确代表受访者自认为进行对比的群体(官皓,2010),采用自评SES指标更能反映出相对社会经济地位对主观幸福感的影响。本文用自评收入地位(self_income)和自评社会地位(status)两个指标作为地位认同的代理变量。基于地位认同的异质性分析结果如表3第(2)、第(3)列所示。在全样本范围内,贫富差距歧视(unfair)与两个地位认同变量的交互项系数均显著为正,说明对于地位认同更高的群体,贫富差距歧视(unfair)对主观幸福感的负面影响更小。居民通过主观社会比较对自己所处的阶层进行定位,由地位认同带来的获得感和满足感能够缓冲贫富差距歧视的危害。

3.主观幸福感

对于具有不同幸福感水平的人群来说,贫富差距歧视的效应可能具有差异。分位数回归可以考察贫富差距歧视对于各个分位点的主观幸福感的影响的差异性。在本文选取的样本范围内,2.59%的个体生活满意度在1分以下,8.18%的个体生活满意度在2分以下,37.94%的个体生活满意度在3分以下,70.96%的个体生活满意度在4分以下。参照郑筱婷和陆小慧(2017)的做法,本文选择2.59%、8.18%、37.94%和70.96%四个分位点进行回归。表4第(1)~(4)列分别为2.59%、8.18%、37.94%、70.96%四个分位点的回归结果。对于主观幸福感处于不同水平的人群来说,贫富差距歧视对主观幸福感的负面效应均显著存在,并且分位点越低,这种负面效应越大,说明遭受贫富差距歧视会显著降低居民的主观幸福感,且主观幸福感水平越低的居民,受到的伤害也越深。

五、内生性讨论

接下来讨论识别中的内生性问题。首先,虽然本文已经考虑到丰富的个人、家庭和地区控制变量,但仍然可能遗漏某些难以直接衡量的既与贫富差距歧视相关又对主观幸福感造成影响的因素,从而产生内生性问题;其次,主观幸福感的高低也可能影响人们对自己贫富差距歧视经历的判断,这种反向因果关系的存在导致了内生性问题;最后,由于主观幸福感变量和贫富差距歧视变量是根据CFPS问卷中的自我报告数据构造的,受到受访者主观因素的影响较大,可能存在一定程度的测量误差。本文通过倾向得分匹配法(PSM)和工具变量法(IV)两种方法来处理内生性问题。

(一)傾向得分匹配法

居民是否遭受贫富差距歧视(或者是否如实报告自己的受歧视经历)不是随机抽样的结果,而是个人、家庭背景、居住环境等多重因素共同作用的结果,因此可能产生样本的自选择问题。本文采用PSM对处理组和控制组进行匹配,消除遭受过贫富差距歧视的居民(处理组)和未遭受过贫富差距歧视的居民(对照组)之间的显著差异性,以缓解由自选择问题而造成的偏误。附表2报告了对处理组和控制组匹配完成后的平衡性检验结果。结果显示,匹配前,PseudoR2为0.072,LRtest对应的p值为0.000,在1%的水平下显著。匹配后,三种匹配方法的PseudoR2均有明显下降且不高于0.005,LRtest的结果均不具备统计上的显著性。因此,经过倾向得分匹配后,遭受过贫富差距歧视的群体(处理组)与未遭受过贫富差距歧视的群体(对照组)之间不存在显著的系统性差异,样本的自选择问题得到了改善。附图1则说明绝大部分样本(22336个)均在共同取值范围内,满足共同支撑条件。

表5(1)-(3)列分别报告了采用近邻匹配(1:1匹配)、半径匹配(半径=0.05)及核匹配的平均处理效应(ATT)。三种匹配法的估计结果均显示,与未遭受过歧视的群体相比,经历过贫富差距歧视的居民主观幸福感更低,且系数均在1%的水平上显著。PSM法的估计结果为基准结论的稳健性提供了支持。

(二)工具变量法

我们进一步构造工具变量进行估计,以缓解遗漏变量和逆向因果造成的内生性问题。使用社区、村落或更高层面的聚集数据作为个体层面的工具变量,是微观研究惯用的方法(CardandKrueger,1996;尹志超等,2015)。参考文献中常用的处理方法,本文选取个体所在社区内除本人外遭受贫富差距歧视的人数比重(mean_cid)作为贫富差距歧视的工具变量。此工具变量的合理性在于:一方面,社区是地域性生活共同体,是居民最主要的活动场所之一(冷晨昕和祝仲坤,2021)。居住在同一个社区或村落的居民所处的生活环境相似,他们往往在社会资本、文化背景、思想观念上有较大的共性,接触的公共服务、基础设施条件等也较为相似,因此,同社区的居民经历贫富差距歧视的概率存在较大的关联性。换句话说,处在遭受贫富差距歧视较为严重的群体中的个体,自身遭受歧视的可能性也更大。另一方面,他人是否遭受贫富差距歧视是不受受访者本人控制的,且贫富差距歧视在很大程度上需要通过亲身经历或者亲眼目睹个体生活范围内人的相关经历才能对主观幸福感产生显著的影响,否则他人的受歧视经历很难直接影响到个体的主观幸福感。同社区中除本人外遭受贫富差距歧视的人数比重虽然反映出居民周边群体遭受歧视的总体情况,但不会直接影响个体的主观幸福感,即便存在影响,也是通过影响个体自身经历贫富差距歧视的可能性或对歧视的感知间接实现。

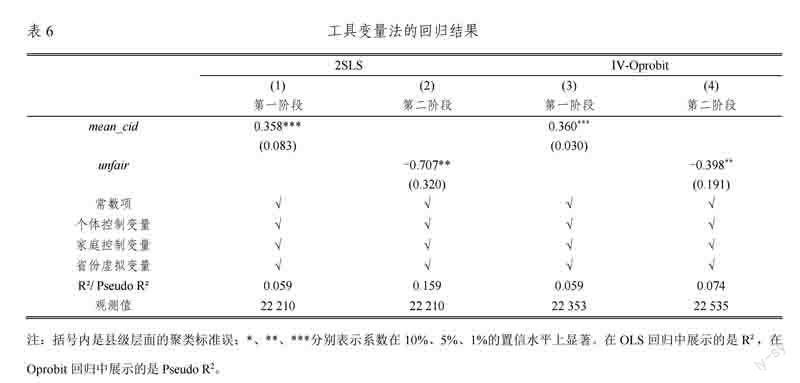

因为主观幸福感(satisfaction)为序数变量,所以本文同时使用2SLS法和IV-Oprobit法进行估计(吕炜等,2020)。2SLS法和IV-Oprobit法都属于两阶段回归,2SLS法在第一阶段和第二阶段均使用OLS回归,IV-Oprobit法在第一阶段使用OLS回归,第二阶段使用Oprobit回归。表6第(1)、第(2)列报告了2SLS法回归结果,第(3)、第(4)列报告了IV-Oprobit法回归结果。表6的第(1)列显示,在2SLS法第一阶段,工具变量与贫富差距歧视(unfair)呈现显著的负相关关系,且系数在1%的水平上显著;在进行弱工具变量检验时,F统计量为18.85,p值为0,不存在弱工具变量问题,说明该工具变量满足相关性的要求。表6的第(2)列显示,在使用工具变量处理内生性后,贫富差距歧视(unfair)的系数相比起基准回归的系数显著性有所下降,但仍然在5%的水平上显著;从贫富差距歧视(unfair)的系数绝对值上来看,贫富差距歧视导致主观幸福感降低了0.707个标准差,说明OLS估计低估了贫富差距歧视对主观幸福感的危害。表6中第(3)、第(4)列使用IV-Oprobit法处理后,得到了类似的结果。以上结果表明,通过构造工具变量对内生性问题进行处理后,基准回归的结论仍然稳健①。

六、稳健性检验

(一)考虑客观贫富差距因素

基准回归中未考虑客观贫富差距水平对主观幸福感的影响。作为稳健性检验,本文在已有的控制变量的基础上分别加入县级基尼系数(gini)和县级泰尔指数(theil)两个变量,进一步控制各个地区客观存在的贫富差距水平。如表7的第(1)、第(2)列所示,即使控制客观贫富差距水平,贫富差距歧视(unfair)的效应依然显著,且基尼系数(gini)和泰尔指数(theil)本身不会对幸福感产生影响。以上检验结果有力地证明了本文主观幸福感的差异来源于贫富差距导致的歧视,而非客观存在的贫富差距。

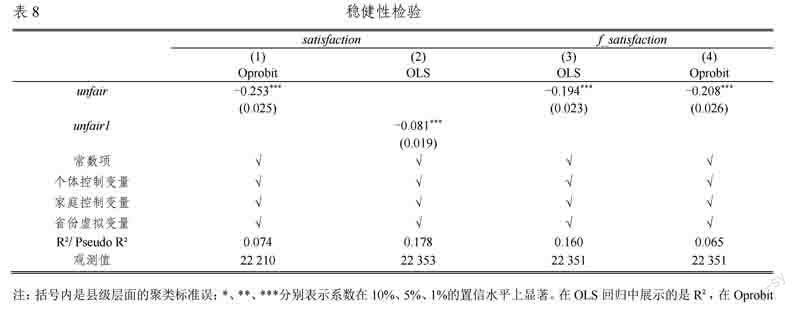

(二)Oprobit回归

考虑到生活满意度(satisfaction)是一个非连续的序数变量,本文采用Oprobit法对基准回归模型进行重新估计,以考察基准回归结果的稳健性。表8第(1)列Oprobit法的估计结果显示,贫富差距歧视导致主观幸福感降低了0.249个标准差,且在1%的水平上显著。与表2第(3)列的结果相比,使用Oprobit法得到的估计结果无论在系数还是显著性方面都存在着高度的相似性。因此,采用OLS法得到的结果是稳健的。

(三)变更贫富差距歧视的代理变量

作为一个稳健性检验,我们拓展“亲历”的概念。除了自身的经历外,亲眼目睹日常生活范围内的歧视现象也被纳入到“亲历”的范畴。例如,家人、朋友、邻居等人的歧视经历虽然不是自身经历,但亲眼所见此类情况的发生也会使个体感同身受,可能对本人主观幸福感造成影响。CFPS成人问卷中提供了这类信息。我们据此构造出贫富差距歧视的另一个代理变量:unfair1。如果受访者回答“见到过此类事情,但没有亲身经历过贫富差距歧视”,则unfair取值为1,否则取值为0。表8第(2)列结果显示,贫富差距歧视(亲眼所见)将使得主观幸福感下降0.085个标准差。虽然第(2)列系数仅为表2第(3)列的37.6%,但也在1%的水平上显著。

(四)变更主观幸福感的代理变量

在基准回归中,主观幸福感的代理变量为生活满意度(satisfaction)。在稳健性检验中,本文根据CFPS成人问卷中的另一个问题“您对自家生活的满意程度”构造出主观幸福感的另一个代理变量——家庭生活满意度(f_satisfaction)。表8的第(3)、第(4)列分别显示了使用OLS法和Oprobit法回归的结果,更换衡量主观幸福感的代理变量并未改变前文所得到的结论,贫富差距歧视对主观幸福感的负面影响都十分显著。

(五)排除户籍变更与人口迁移的影响

我国户籍制度在一定程度上将居民划分成了不同的群体,户籍变更和人口迁移有可能引起针对不同人群的歧视。本部分试图排除户籍变更和人口迁移对估计结果造成的偏误。由于CFPS2014数据库中没有关于户籍变更的信息,本文利用CFPS2010数据库中关于受访者3岁、12岁时的户口状况的信息,通过个人序号与CFPS2014的样本进行匹配,识别出受访者的户籍是否发生过农业户口与非农户口之间的转换。另外,根据CFPS2014成人问卷中对“现在的户口所在地”的询问,识别出受访者的户籍是否在本县(区)内,即可识别是否发生了人口迁移。回归结果见表9。其中,第(1)列仅保留3岁至今从未发生过户籍转换的样本,第(2)列则针对户籍发生过转换的样本,第(3)列为户籍所在地为本区县(本地人)的样本,第(4)列为户籍所在地不在本区县(外地人)的样本。结果显示,系数unfair依然保持显著为负,说明农业户口与非农业户口之间的转换、人口迁移均不会影响结果的稳健性。

七、机制分析

本节着重从两个方面讨论贫富差距歧视影响主观幸福感的传导机制:社会信任与心理健康。

(一)社会信任

根据Kolb(1984)提出的经验学习理论(ExperientialLearningTheory),社会信任的形成将受到各种正面或负面经历的影响(DinesenandS?nderskov,2015),而贫富差距歧视作为外界对个人造成的一种负面经历,将降低个人对社会的信任度。在不存在歧视的社会环境中,各个群体之间的社会差距(SocialGap)较小,各种社会规则得以公平地运作,因此人们有理由相信自己的付出和努力能够在这种社会环境中得到公平的回报,从而提高对社会规则以及其他社会参与者的信任(Cho,2016)。较低的社会信任会使個人认识世界、待人接物的行为和心态呈现出消极的特征,从而导致主观幸福感的下降(袁正和夏波,2012;Luetal.,2020)。

对社会信任机制的验证结果见表10第(1)、第(2)列。其中,第(1)列报告了社会信任(trust)对贫富差距歧视(unfair)的回归结果。结果显示,贫富差距歧视经历会对社会信任产生显著的负面影响。第(2)列将社会信任(trust)作为解释变量加入基准回归模型,社会信任(trust)的系数在1%的水平上显著为正,说明个人社会信任度越高,主观幸福感越强,与现有文献的结论一致(Luetal.,2020)。同时,贫富差距歧视(unfair)的系数仍然在1%的水平上显著为负,但系数绝对值与表2第(3)列基准回归的结果相比有所下降。该结果验证了“社会信任”传导机制,即贫富差距歧视作为一种负面经历降低了个人的社会信任,使得个人认识世界、对待他人时信任缺失、态度消极,从而获得的主观幸福感更低。进一步地,为了给“社会信任”机制提供更多的证据,本文采用CFPS2014数据库中对不同对象群体(如父母、邻居、陌生人、政府干部、医生)的信任感评分作为社会信任变量的指标,进行同样的回归,结果见附表3。结果同样显示,遭受贫富差距歧视导致居民对各种社会群体的信任度下降,从而造成主观幸福感的降低。

(二)心理健康

个体成长过程中的负面经历会对心理健康产生持久的影响,提高其罹患抑郁症的风险(Repettietal.,2002;FriedmanandThomas,2009;Brattietal.,2016;Lyuetal.,2017;林淑贞和周泳宏,2019)。歧视作为一种人生负面经历,会给个人带来消极的心理暗示,对其心理健康产生负面冲击,从而削弱个人自我悦纳、感知幸福的能力。Johnston和Lordan(2012)的研究也证明,社会歧视经历对个人生理与心理上的健康状况存在不同程度的负面影响,遭受过歧视的人在生理和心理健康方面都呈现出更糟糕的状况。

表10第(3)、第(4)列报告了“心理健康”机制的回归结果。第(3)列显示,贫富差距歧视经历造成了心理健康状况的恶化,遭受贫富差距歧视将导致心理健康(mentality)下降0.555个标准差,且该系数在1%的水平上显著。第(4)列将贫富差距歧视(unfair)和心理健康(mentality)同时作为解释变量,得到了符合预期的结果:心理健康(mentality)在1%的显著性水平上与主观幸福感存在正相关关系,贫富差距歧视(unfair)对主观幸福感(satisfaction)的负面影响仍然显著存在,但系数绝对值由于机制变量的加入有所下降。另外,在附表4中分别用代表不同精神状况的mentality1-mentality6作为机制变量进行回归,增强了“心理健康”机制的稳健性。“心理健康”传导机制的成立,说明贫富差距歧视经历造成个人心理健康状况的恶化,从而导致主观幸福感下降。

表10第(5)列同时验证社会信任和健康状况机制,社会信任(trust)和心理健康(mentality)的系数均为正,且均在1%的水平上显著,说明社会信任程度越高、心理越健康的人主观幸福感越强;同时,贫富差距歧视(unfair)系数显著且绝对值下降,进一步证实了“社会信任”和“心理健康”两个机制的合理性。

八、结论与政策建议

本文以CFPS2014数据为基础,考察了贫富差距歧视对主观幸福感的影响。研究发现:贫富差距歧视经历会对个人的主观幸福感产生显著的负面影响。在控制一系列个人、家庭和地区特征后,该负面影响仍然成立。通过异质性分析可知,居民的贫富差距感知程度越高、地位认同越低,贫富差距歧视对主观幸福感的消极影响越大。使用PSM法和工具变量法处理内生性问题,并通过了一系列稳健性检验,结果依然稳健显著。进一步地,本文验证了贫富差距歧视是通过降低社会信任和心理健康这两个机制来削弱主观幸福感的。

从本文的研究结果来看,当前我国由贫富差距引发的歧视现象尚未消除,对居民的主观幸福感产生了显著的负面影响,严重阻碍人民群众共享改革发展红利的进程。因此,在物质文明提高的同时,精神文明建设需要同时推进,引导公众树立正确的公平观念,创造良好的社会氛围,增强低收入群体的归属感和认同感。最后,政策部门应在医疗保障和社会援助等方面为中低收入群体提供更多心理健康方面的支持。