人工智能生成发明专利保护制度研究

冯晓青 郝明英

[摘要] 随着人工智能技术不断发展,人工智能作为“创新主体”生成发明对现行专利制度提出了巨大挑战,如人工智能生成发明是否属于可专利主题、发明人主体资格与人工智能生成发明权利归属如何确定、人工智能生成发明专利权保护对公共利益是否可能产生损害等。在客体制度中,人工智能生成发明属于可专利主题,能够满足新颖性、创造性、实用性要求,其中在创造性判断中有必要根据人工智能特点适当调整“本领域普通技术人员”的判断标准。在主体制度中,发明人需为“自然人”,在激励理论下探讨人工智能生成发明的权利归属,需要综合衡量各主体的作用、贡献度以及激励程度来进行确认。在限制制度中,有必要考虑人工智能生成发明专利权保护期的设定、充分公开义务的加强以及防止权利滥用措施。

[关键词] 人工智能;发明专利;可专利性;权利归属;算法;公共领域

[中图分类号] D923.4[文献标识码] A[文章编号] 1008-1763(2023)02-0143-10

Research on the Patent Protection System

for Inventions Generated by AI

FENG Xiao-qing,HAO Ming-ying

(Civil, Commercial and Economic Law School, CUPL, Beijing100088,China)

Abstract:Artificial intelligence(AI)-generated inventions pose great challenges to the patent legal system, such as whether AI-generated inventions belong to the patentable subject, how to determine the inventorship and ownership of the right of AI-generated inventions, and whether the damage to the public interest may be caused by the patent protection of AI-generated inventions. In the patent object system, the invention generated by AI is the patentable subject, which can meet the requirements of novelty, creativity and practicability. In the judgment of creativity, it is necessary to adjust the standard of “ordinary technician in this field” appropriately according to the characteristics of AI. In the patent subject system, the inventor should be “human beings”. Under the incentive theory, the attribution of rights genenated by Al inventions requires a comprehensive assessment of the role and contribution of each subject and the degrere of incentive required. In the patent restriction system, it is necessary to consider the setting of patent right protection period, the strengthening of full disclosure obligation and the measures to prevent the abuse of rights.

Key words: artificial intelligence; invention patent; patentability; attribution of rights; algorithm;public domain

一問题的提出

作为引领新一轮科技革命和产业变革的前瞻性技术,人工智能成为我国科技发展的战略性部署。人工智能技术发展对知识产权法律制度提出了挑战,知识产权保护与制度完善对于发展人工智能技术也至关重要。我国《专利法》中对于“智力活动规则和方法”、社会伦理道德的理解决定人工智能发明能否被纳入专利客体范畴,发明人资格的探讨亦会影响人工智能生成发明的专利保护。

根据人工智能技术发挥作用的方式不同,人工智能相关创新成果涉及的专利问题可分为两类,一类是人工智能技术的发明涉及的专利问题,另一类是人工智能生成的发明的专利保护问题。前者学界有多种表述方式,如“智能算法专利”“软件专利”“计算机程序专利”等 ,本文称之为“人工智能算法发明”,结合《专利审查指南》中有关涉及计算机程序发明的界定,人工智能算法发明指为解决发明提出的问题,全部或部分以人工智能算法为基础,由此编制计算机程序,对计算机外部对象或者内部对象进行控制或处理的解决方案;[1]后者为人工智能生成发明,指的是以人工智能为技术手段,借助自身算法,通过对数据进行学习而生成的技术方案。本文研究对象为人工智能生成发明涉及的专利问题。

随着人工智能技术的不断发展,人工智能将作为“创新主体”进行发明创造,其生成发明如何定性、是否可以获得专利法的保护、人工智能是否可以作为权利主体,这些问题在目前专利法框架下难以直接回答。实践中也已经产生诸多关于人工智能发明专利保护的法律问题,如DABUS(统一感知的自动引导设备,Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)案涉及发明人资格的讨论。基于此,有必要对人工智能生成发明涉及的专利问题进行探讨,并围绕专利法价值目标与理论基础,探索构建人工智能发明专利保护制度,包括客体制度、主体制度与限制制度等。

二客体制度:人工智能生成发明

“可专利性”的判断

近年来申请人Stephen Thaler(下称Thaler)就人工智能DABUS生成发明向美国、欧盟、英国、以色列、南非、澳大利亚等国家和地区提出专利申请,美、欧、英等专利局均以“发明人需要为自然人”为理由驳回其专利申请,专利申请并未进入实质审查阶段,也就无法涉及人工智能生成发明是否可获得专利保护的实践讨论。有关人工智能生成发明的可专利性目前并无定论。探讨这一问题,首先需要明确人工智能生成发明是否属于可专利的客体范畴,能否满足新颖性、创造性、实用性(以下简称“三性”)要求。

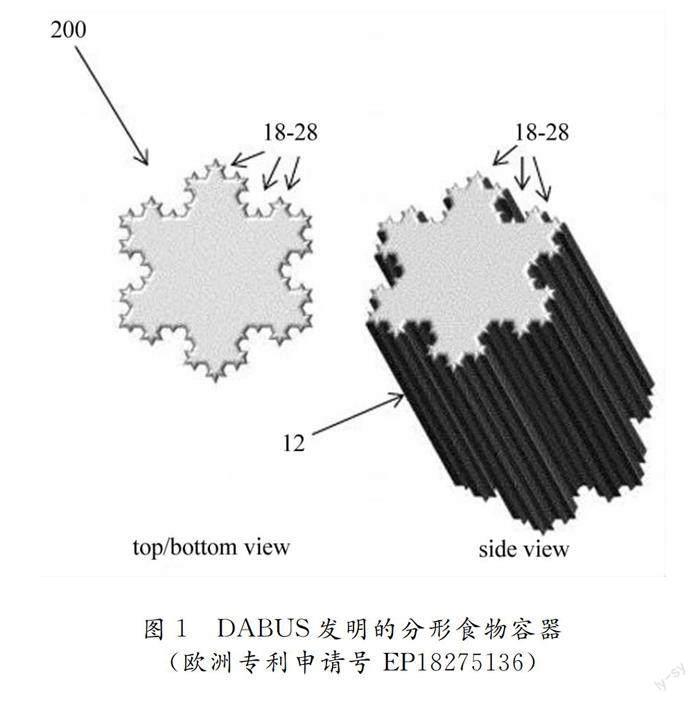

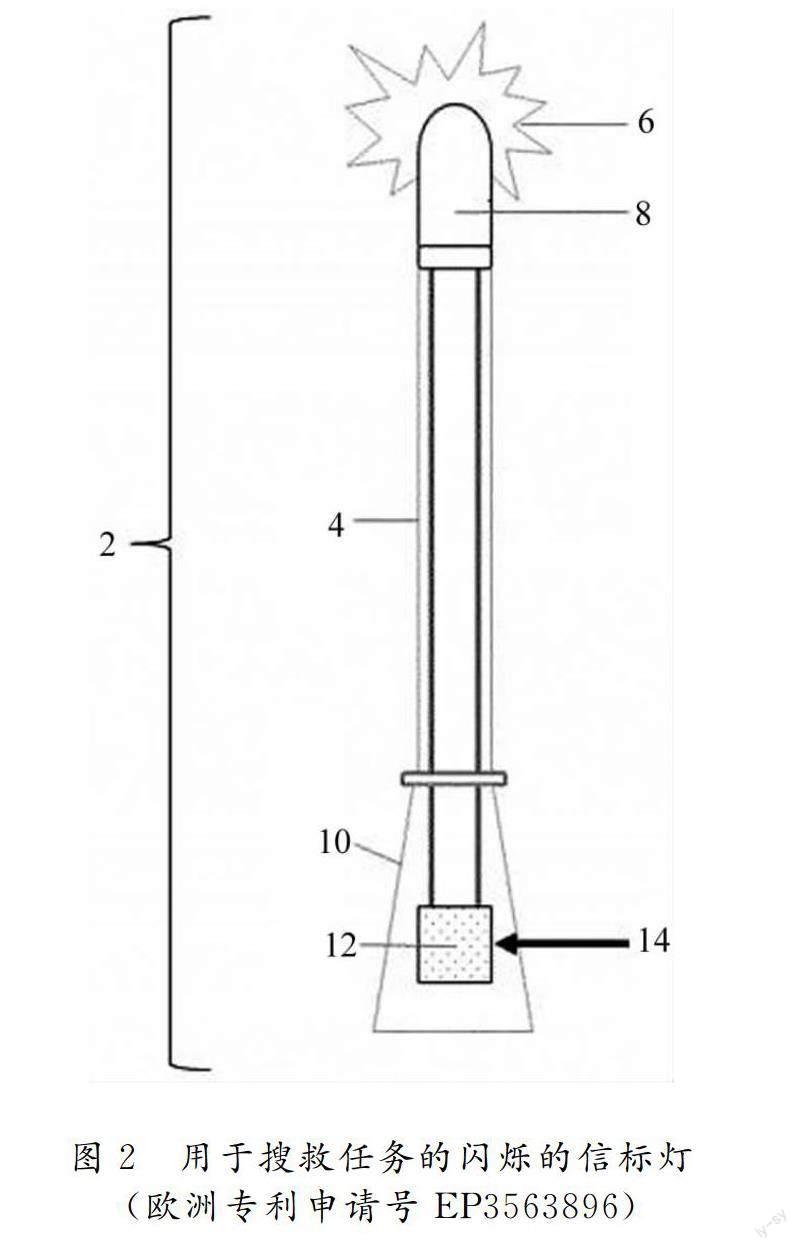

(一)人工智能发明属于可专利主题

根据我国《专利法》的规定,某一技术方案要获得专利法的保护,需要属于可专利主题,符合《专利法》第二条的定义,同时又不属于第五条、第二十五条规定的排除领域。人工智能生成发明需要借助程序算法对数据进行学习后生成技术方案,如DABUS在学习相关文献基础上自动生成的两个技术方案,一种基于分形食物容器和一种以新颖且富有创意的方式闪烁以吸引注意力的警示灯(见图1和图2)。分析人工智能生成发明是否属于可专利主题,关键在于明确其是否属于技术方案,是否属于《专利法》第五条第一款规定的“违反法律、社会公德或者妨害公共利益”的情形,并且不属于其第二十五条第一款第二项规定的“智力活动的规则和方法”。

人工智能本质是一种计算机程序,在算法的指挥下通过数据学习模仿人类思维,从而解决问题或者制定决策。数据是人工智能的学习素材,算法是人工智能的智慧源泉和“指导手册”,为计算机提供行动指令。如上所述,人工智能涉及的专利问题,包括人工智能算法发明与人工智能生成发明的专利问题,人工智能算法发明必然涉及程序算法,而人工智能生成发明可以包含程序算法,也可能不包含程序算法。若为后者,则一般不涉及智力活动规则和方法的讨论;若包含,则需要进一步探讨其是否属于智力活动规则和方法而排除在专利法保护范围之外。以下将进一步讨论。

1.人工智能生成发明并不必然属于智力活动的规则和方法

根据《专利法》第二十五条第一款第二项规定,智力活动的规则和方法不能被授予专利权。程序算法是否属于智力活动规则和方法,能否获得专利法保护一直存在较大争议。从计算机程序的知识产权保护历程来看,最初欧美等国家和地区反对以专利法来保护计算机程序。例如,Gottschalk v. Benson案明确指出数学算法不具有可专利性。不过,该判决也进一步明确,程序的专利法保护具有不确定性,其与政策密切相关。

Gottschalk, commissioner of patents v. Benson et al.,409 U.S. 63 (1972).与此同时,各国以及国际公约开始以著作权法保护计算机程序,如1976年的美国《版权法》、1994年的《与贸易有关的知识产权协定》等。由于著作权法并不能保护计算机程序的核心算法,只能保护表达,对于计算机产业走在世界前列的美国而言,保护力度明显不足,故其率先探索程序的专利法保护。在经过“In re Freeman”In re Freeman,573 F.2d 1237 (1978).“Diamand v. Diehr”Diamand v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981).“In re Alappat”In re Alappat,33 F.3d 1526 (1994).等一系列司法实践之后,美国在1995年修改专利审查指南时确认,如果程序中的算法用于实践,能够产生“有用、具体、有形的后果”,该程序就可以获得专利法保护。[2]我国《专利审查指南》一直强调计算机程序需要与硬件结合方属于可专利主题。2017年《专利审查指南》修订,明确计算机程序本身并不等于涉及计算机程序的发明,后者是针对技术问题的解决方案。2019年《专利审查指南》修订时,在第二部分第九章增加第6节,明确“包含算法特征或商业规则和方法特征”的发明专利申请审查规定,逐步认可算法发明的专利保护。

之所以各国对程序算法的专利保护持较为谨慎的态度,主要是因为程序算法与数学计算方法密切相关,容易理解为具有抽象意义的规则。智力活动的规则和方法不能被授予专利权这一规定的目的在于防止針对智力活动规则的垄断,阻碍技术创新,因此程序算法在获得专利保护过程中往往遇到障碍。实际上,程序算法并不必然是纯粹的数学算法,其可以与具体的技术特征相联系、解决技术问题。根据《专利审查指南》第二部分第一章4.2的规定,如果一项权利要求仅涉及智力活动的规则和方法,不构成技术方案,不能被授予专利权,如计算机的语言及计算规则、计算机程序本身。如果一项权利要求除智力活动的规则和方法外,还包括技术特征,则不能排除其获得专利保护的可能性。此时,需要对程序算法进行分类,区分抽象算法与具体算法,也有学者称为抽象思想与具体技术。[3]计算机程序中的抽象算法属于思维层面,是表述、判断、记忆的规则和方法,不属于可专利主题;具体算法则将规则和方法与具体技术特征相结合,达到一定技术效果,可获得专利保护。由此可见,抽象与具体的界分在进行智力活动规则和方法的判断中至关重要,但这一界分的标准并非是清晰明确的。

在界分抽象算法与具体算法技术,对智力活动规则和方法与具体技术特征进行关联过程中,有学者指出,某一规则、方法具有技术功能或者与物质介质相联系,符合专利的实质性要件,具有获得专利授权的可能。[4]需要注意的是,仅提出以计算机为载体/介质来实现某一算法/方法,将算法与计算机这一物质介质相联系,并不能说明其为具体算法,具体算法需要解决技术问题、产生技术效果。正如Alice案判决指出,该方法声明其只需要通过计算机实现,这一说明未能将抽象概念转化为符合专利条件的发明。

Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014).若将程序算法与计算机相结合,通过计算机执行的程序算法解决技术问题,则属于具体算法,具有技术特征,构成技术方案,属于可专利主题。如在“信号处理方法、数据处理方法及装置”(CN200910150720)的专利申请中,其将程序算法应用到具体技术领域,可被授予专利权。根据《专利审查指南》的规定,将程序算法运用在工业控制、数据处理、计算机系统性能改进等领域,可构成技术方案,属于专利法保护的客体。

2.解决技术问题的人工智能生成发明属于技术方案

《专利法》第二条第二款规定,发明是对产品、方法或者其改进所提出的新的“技术方案”。探讨人工智能生成发明的可专利性,在专利申请与审查阶段,若要求保护的权利要求作为整体不属于智力活动的规则和方法,则需要进一步分析其是否属于技术方案。根据《专利审查指南》第二部分第一章对技术方案的定义,其是“对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合”。

探讨人工智能生成发明是否属于技术方案,要从整体上看发明中记载的全部特征,是否采用了利用自然规律的技术手段,并由此获得技术效果。对于不包含程序算法的人工智能生成发明,其判断方法与普通专利并不存在太大区别;对于包含程序算法的人工智能生成发明,结合《专利审查指南》对“包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请审查”的相关规定,需要分析其是否属于可专利主题,判断相关程序算法是否属于具体算法、能够解决具体的技术问题。

3.人工智能生成发明与社会公德

由于人工智能具有模仿人类思维的特点,对于其自动生成发明的过程可能存在有关伦理的讨论,即《专利法》第五条所列出的是否属于违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造。人工智能生成发明是否存在第五条所列情形的判断与普通发明并不存在差别。当涉及算法时,需要特别考虑程序算法带来的伦理与社会公德、公共利益问题。

人工智能生成发明涉及的伦理问题主要包括两个层面,一是人工智能生成发明对人和公共利益的影响与妨碍问题,如发明创造涉及对人身或者财产的损害,发明创造的实施对环境、资源、公众健康的损害,这一问题在专利审查时会考虑,此时的发明不能被授予专利权。二是人工智能发明专利涉及算法,由算法“歧视”带来的一系列不平等问题。[5]针对这一问题,在专利审查中通常难以判断。但是,不能因为可能存在的社会公德风险直接否认涉及算法的人工智能生成发明的可专利性。当人工智能生成发明对社会公德、公共利益具有现实、紧迫威胁时,应避免其获得专利法保护;当这种威胁仅具有潜在可能性时,不应对其加以限制,仍应结合具体技术问题、具体技术领域进行分析。

(二)人工智能生成发明对“三性”的挑战与标准判断

明确人工智能生成发明属于可专利主题之后,需要进一步审查其是否能够满足“三性”的要求,这是判断技术方案能否被授予专利权的前提。人工智能生成发明的过程包含大量的数据学习,其对数据的收集与分析能力较强,对人力检索现有技术以判断新颖性提出了挑战;同时,人工智能在跨学科、跨技术领域的技术分析与创新能力远超某一领域普通技术人员的水平,对创造性标准的判断亦提出了挑战。

第一,实用性标准判断。专利审查中,需要进行实用性审查,即发明是否能够在产业上制造或使用(再现性),并产生积极效果。再现性要求所属技术领域人员能够重复实施为解决技术问题采用的技术方案,且这种重复实施不得依赖随机因素。就发明需产生积极效果而言,人工智能生成发明与普通发明专利审查不存在差异,实用性标准在人工智能生成发明审查中并不存在适用上的障碍。但基于算法运算与数据学习,人工智能有可能以较低成本生成大量发明,此时需要考虑这些发明的质量以及赋予专有权保护是否会影响“知识共享”。基于对人工智能有可能生成海量发明的担忧,有学者建议可以在实用性标准审查时采用更为严格的标准,如在特定行业中的制造、特定产品上的使用。[6]笔者认为,基于目前人工智能技术发展水平以及应用现状,对实用性标准的审查在人工智能生成发明与普通发明之间不应存在不同,或者目前尚不存在进行差异化审查的现实需求,若适用更为严格的标准,需要在对人工智能生成发明的数量、质量以及产业使用情况进行充分调研与论证基础上,再进行相应调整。

第二,新颖性标准判断。新颖性要求发明不属于现有技术,即在申请日以前不为国内外公众所知。在发明的新颖性审查与判断中,是否属于现有技术,主要以审查员的检索为限。人工智能以算法为基础,具有超强的数据挖掘与分析能力,其生成发明的过程可以充分规避现有技术,从而符合新颖性要求。这种对现有技术的收集与分析能力,是人力所不能及的,在由审查员“人工”进行审查时,无疑会增加新颖性的判断难度。此时,需要明确对“现有技术”检索与分析的范围。对新颖性的判断难度是人类与人工智能在检索能力上的差别造成的,并不意味着人工智能生成发明不能满足新颖性的要求,只不过人工智能生成发明的特点对现有新颖性的审查与判断带来了困惑。为解决这一问题,将人工智能检索引入专利新颖性审查作为辅助判断工具,不仅能够解决人工智能生成发明新颖性判断的问题,同时亦能够在审查自然人发明的新颖性之中发挥作用,弥补人力检索的不足。

第三,创造性标准判断。创造性要求发明与现有技术相比,具有突出的实质性特点与显著的进步。前者指对本领域普通技术人员而言,发明是非显而易见的,即在现有技术基础上不是仅通过逻辑分析、推理、有限实验就可以得到的;后者指与现有技术相比能够产生有益的技术效果。创造性判断固然以“本领域普通技术人员”为视角,但在具体审查实践中仍然由审查员来进行辨别。与新颖性标准判断相同,人力的信息获取与处理能力远低于人工智能。由于“人”的学习能力以及专业领域的限制,现有关于创造性审查标准均指出是“本领域”或者“所属技术领域”。对于人工智能而言,其进行跨学科、跨领域的学习与组合发明相对容易,这就打破了“人”的学科、知识局限性,本领域普通技术人员的理性人假设失去适用空间,[7]也對创造性标准的判断带来了挑战。对此,可探索更高的判断基准,不以“本领域普通技术人员”为限。

综上,人工智能生成发明对专利制度提出了一系列挑战,在审查人工智能生成发明的可专利性时,可以从智力活动规则与方法、技术方案、社会公德三个层面分析,而后再进行“三性”的评价。判断人工智能生成发明是否属于智力活动的规则与方法时,只要涉及程序算法的人工智能生成发明是具体算法,用以解决具体技术问题并产生相应的技术效果,则属于技术方案,应纳入可专利的客体范围;在社会公德与公共利益层面的审查方面,应考虑人工智能生成发明的实施或使用是否具有现实而紧迫的威胁,若仅因为发明创造可能被滥用而妨害公共利益,则不能当然地拒绝授予专利权。对于人工智能生成发明“三性”的判断,需特别关注人工智能对新颖性与创造性判断提出的挑战。在实践中,可将人工智能检索引入专利新颖性审查作为辅助判断工具,对创造性标准的判断也可以考虑不以“本领域普通技术人员”为限。此外,对人工智能生成发明可专利性的判断,需要结合法律规定、产业实践、伦理道德等进行综合评价。

三主体制度:人工智能生成发明的权利归属

人工智能生成发明可专利性的判断为专利申请中的实质审查内容,在此之前还需要进行形式审查,包括发明人主体资格,这也是目前人工智能生成发明申请专利保护首先面临的障碍。依据我国现行《民法典》《专利法》等的规定,人工智能无法作为发明人。上文提及DABUS生成技术方案在世界各地进行的专利申请与诉讼结果也显示,不同国家对于人工智能的发明人主体资格存在不同观点。从知识产权法哲学理论角度分析,比较有影响力的学说,如“财产权劳动学说”“人格理论”“激励理论”等,在解释人工智能发明人主体资格时也面临颠覆性的挑战。随着人工智能技术的应用,有必要从理论基础、专利法价值目标、技术与产业发展等多个角度探讨人工智能生成发明的权利归属,以建立能够满足保护权利、激励创新、促进社会技术发展等三重目标的人工智能生成发明专利保护主体制度。

(一)各国对于发明人主体资格存在的争议

有关人工智能发明人主体资格的探讨,DABUS案提供了全新的实证分析与研究素材。正如Thaler的法律团队表示,他们的目的是测试专利体系的边界,并推动专利制度的改革。DABUS生成两项发明后,Thaler于2018年开始向欧盟、美国、英国、以色列等国家和地区专利局提交了专利申请,其为专利申请人,DABUS为发明人。此后部分国家专利局和法院作出的对于DABUS能否作为发明人的决定与判决引发了激烈讨论,核心法律问题主要有两个:一是发明人是否必须为自然人;二是人工智能生成发明能否被授予专利权。针对这两个问题,不同国家有不同的回应。主要有三种观点,其中主流观点是反对人工智能作为发明人,少数国家支持人工智能可作为发明人,还有国家内部亦存在争议,有待司法裁判进一步明确。

1.反对将人工智能作为发明人的国家和地区:美国、欧盟、澳大利亚

2022年8月5日,美国联邦巡回上诉法院联邦巡回庭就人工智能是否可以作为专利申请的“发明人”或者“共同发明人”作出判决,认为只有自然人才具备发明人的资格。此前,美国专利商标局驳回了Thaler的专利申请,理由是该专利申请没有自然人作为发明人,而根据美国《专利法》第100条的规定,“发明人”应限于“自然人”(human beings),机器无法成为发明人。在向地方法院以及上诉法院提起诉讼中,Thaler指出,为了鼓励创新和公开披露,人工智能生成发明应可以申请专利,否则相关发明进入公共领域,不利于产业发展。对此,法院认为,这种有关政策的论点是推测性的,缺乏专利法的依据,

Thaler v. Vidal,Case No. 21-2347 (Fed. Cir. Aug. 5, 2022).而法院的判决应“从法定文本开始”。

Mohamad v. Palestinian Auth., 566 U.S. 449, 454 (2012).

欧洲专利局对DABUS案的论证思路与美国基本一致,认为发明人的适格性是申请专利的必要条件,在未满足这一形式要求时无须开展实质审查。关于专利申请权问题,Thaler认为其作为DABUS的拥有者和控制者,可以从发明人DABUS处承继专利申请权。对此,欧洲专利局认为,人工智能不具有法定人格权,不能被雇佣,不能向人类转移权利。欧洲专利局上诉委员会亦认为,发明人必须为具有法律行为能力的自然人。

ECLI:EP:BA:2021:J000820.20211221.

澳大利亚专利局也以“发明人需为自然人”为由驳回Thaler的专利申请。Thaler起诉后,澳大利亚联邦法院于2021年7月判决支持了Thaler的主张,理由是发明人定义并未排除非自然人;将人工智能认定为发明人,有助于鼓励发明与促进技术创新;由于Thaler拥有并控制DABUS,其可以享有发明,成为专利申请人。

Thaler v. Commissioner of Patents, FCA 879 (2021).该案判决后,澳大利亚专利局提起上诉。2022年4月,联邦法院合议庭作出裁决,在一致决定中,法官同意“授予专利的权利源于人类的努力”,并得出结论,考虑到专利法的文本规定、体系结构、历史发展以及立法的政策目标,将DABUS确定为发明人不符合reg 3.2C(2)(aa)的规定。

Commissioner of Patents v. Thaler, FCAFC 62 (2022).

2.支持将人工智能作为发明人的国家:南非

Thaler在美国提起的诉讼中将南非专利授权情况作为诉讼理由之一,法院也明确指出,外国专利局不能解释美国专利法。以DABUS为发明人、Thaler为申请人的PCT专利申请于2021年5月进入南非国家阶段,并于当年7月获得专利授权。但是,南非没有实质性的专利审查系统,只要专利申请符合形式要件,填写专利申请请求书、说明發明名称及申请人与代理人,满足最低的形式要求,即可获得授权。因此,南非通过形式审查认可了人工智能的发明人身份,但DABUS生成发明在南非获得的专利权可以受到任何第三方的无效挑战,这一专利权的法律状态并不稳定。

3.人工智能发明人资格存在争议的国家:英国

对人工智能发明人资格的认定,英国高等法院作出判决,“1977 年专利法的规定非常明确,发明人必须是个人,无论政策需求有多大,法院只能解释法律,不能自行立法”。

Thaler v. The Comptroller-General of Patents, Designs And Trade Marks, EWHC 2412(Pat) (2020).但法官在案件备忘录中写道,虽然目前的法律规定无法解决人工智能主体资格问题,但这并不意味着人工智能没有能力生成发明,并指出其并不认为人工智能的所有者/控制者是“创新的实际发明者”的观点是不恰当的。

此案上诉后,英国上诉法院予以驳回,但三位法官并未完全达成共识。在核心问题上,三位法官一致认为,根据法律规定,发明人必须为自然人。此外,Arnold与Laing法官认为,根据英国《专利法》第13条第2款b项规定,该专利申请无法满足形式要件。Arnold法官认为人工智能生成发明是人工智能的孳息,应类比无形财产,关于有形财产孳息的分配方式在此不适用,Thaler无法获得该发明的专利申请权。Laing法官明确指出,专利权不能授予非自然人,任何人无权就人工智能生成发明申请专利。Birss法官则存在不同观点,其认为Thaler申请专利是善意的,《专利法》第13条第2款b项是对形式审查的要求,未涉及实体审查,不能由此对人工智能主体资格下定论。仅根据形式要件在申请阶段驳回申请并不能解决人工智能生成发明对专利制度带来的挑战,需要政策与法律共同探讨解决这一问题。

Thaler v. Comptroller General of Patents Trade Marks And Designs, EWCA Civ 1374 (2021).目前该案已经上诉至英国最高法院。

可见,各国基本认同专利发明人需要为“自然人”。之所以存在有关发明人主体资格的诸多争议,是基于产业发展与政策等因素的考量。人工智能技术发展引发诸多伦理问题,人工智能主体资格仅是其中之一,需要结合理论基础、产业政策与法律规定共同探讨,以寻求合适的解决之道。

(二)人工智能发明人主体资格的理论争议与法律解释

1.人工智能生成发明主体资格引发的理论争议

洛克的财产权劳动学说、黑格尔的人格理论常被用以解释为专利技术等智慧成果赋予财产权的正当性,创新激励理论更是为专利制度存在的意义与价值提供理论基础。人工智能时代,由于人工智能主体资格缺失,上述理论均无法为人工智能生成发明的专利保护提供圆满的理论证成。

根据财产权劳动学说,人们对于自己拥有所有权,劳动是人的身体进行的工作,人基于劳动可以享有所有权。[8]这里的劳动主要是指人的体力劳动,以财产权劳动学说论证赋予专利技术以财产权的正当性,则是将劳动延伸至人的“脑力劳动”,[9]即“劳动”概念容纳“智慧劳动”。人工智能生成发明的过程并非“人”的劳动,无法以传统意义上对“劳动”的理解来证成人工智能生成发明专利保护的合理性。有学者指出,可以将人工智能生成发明的“劳动”解释为研发者“劳动”的延续,[10]这种解释的尝试则仅是将人工智能作为工具,人工智能研发者的劳动成果是人工智能本身,或为计算机程序,或为专利技术,已经属于知识产权保护客体。人工智能的“劳动”是数据输入、自我学习与分析、通过算法进行运算并输出相应成果的过程,[11]其劳动是复杂的数据计算,[12]與人的“智慧劳动”存在较大差异。

根据黑格尔的人格理论,意志与自由不可分割,精神自由是人的最大的特征,自由意志主要是通过私人财产的所有权来表现的,[13]其从强调个人人格重要性的角度来解释财产权。[14]以人格理论证成专利制度,专利权作为一种财产权,是对发明人自由创造意志的保护,是对发明人人格的尊重。在人工智能生成发明专利之中,人工智能本身并不具有自由意志,生成发明的过程也并非其创造意志的体现,人工智能并不具备需要财产权予以保护的人格。人工智能“人格”的缺失也是其生成发明获得专利保护的主要障碍。

激励理论是论证知识产权制度正当性最有力的理论基础,其从激励知识生产角度予以论证。人的创造力由积极性的奋斗与惰性两个方面组成,人积极性的创造力容易被惰性抵消。[15]因此,人的创造力需要被激励,知识产权通过赋权的方式来激励人们的创新活动,由此激励知识产品这一稀缺性产品的生产,从而推动社会生产力的提升以及技术的进步与发展。人工智能生成发明的过程并不需要激励,如果不需要激励也能产生成果,则权利无保护之必要。[16]

由此可见,人工智能时代,知识产权的法哲学基础均受到了极大挑战,主要问题在于人工智能并不具备作为“人”的主体资格,此时需要对上述理论进行延伸性解释,探索人工智能生成发明专利保护的理论基础及其合理性。

2.从法律解释角度分析人工智能发明人需为自然人

从各国对于DABUS案的决定与判决中可以看出,除南非未经实质审查直接以DABUS为发明人授予专利权、澳大利亚联邦法院支持将人工智能认定为发明人外,各国基本认同专利发明人需要为“自然人”。之所以南非、澳大利亚出现不同的判定,是因为其专利法律法规之中并未就发明人的内涵进行明确界定。南非《专利法实施细则》仅规定了专利申请的形式要件,没有发明人相关规定。澳大利亚《专利法》也未对发明人进行明确定义,联邦法院作出了有利于Thaler的判决,原因是《专利法》第15条第1款b项的规定缺少主语,Beach法官认为可以扩大解释发明人包括非自然人。当然,该观点在上诉后并未得到认同。

我国目前尚未有关于人工智能生成发明专利保护的案例,从现行法律规定及相关规范性文件来看,《民法典》规定民事主体包括了自然人、法人和非法人组织,作为机器的人工智能并不包含在民事主体范畴之中。《专利法》第十六条明确规定,发明人享有署名权,有权在专利文件中表明发明人身份;《专利审查指南》则指出,发明人应当是个人。结合目前人工智能相关伦理、法律的实践与讨论,其无法享有身份权,故应将我国《专利法》中列明的发明人解释为“自然人”。人工智能不仅能够生成发明,也能够“创作”作品,[17]类比分析《著作权法》中的相关规定,2018年北京市高级人民法院发布《侵害著作权案件审理指南》,明确规定“自然人”的创作是判断构成作品的因素之一。同样作为知识产权法律制度,发明人主体资格与作者的主体资格判断类似,从现行法律的解释角度分析,发明人应当为“自然人”。

(三)激励理论下人工智能生成发明的权利归属

专利制度的目的之一在于鼓励发明创造、激励创新,通过对专利权人赋予一定时期的垄断权以换取市场与经济回报,从而激励产生更多的发明创造,提高创新能力。人工智能生成发明的“创新”过程并不需要赋予垄断性的财产权加以激励,且不论我国现行法律要求发明人为“自然人”,仅依据创新激励理论,将人工智能生成发明的专利权赋予人工智能这一主体就不符合专利法的立法宗旨。在DABUS案中,澳大利亚联邦法院合议庭作出支持知识产权局的判决,除阐明裁判理由外,法官也在判决中提出一些问题供政策制定者参考,一是如果可以就人工智能生成发明进行授权,应将权利授予谁——人工智能所有者、开发者、计算机程序版权所有者、数据提供者或者其他人;二是若人工智能生成的发明,存在错误建议或者虚假陈述而撤回,这会持续发生怎样的作用?

Thaler v. Comptroller General of Patents Trade Marks And Designs, EWCA Civ 1374 (2021).基于这两个问题,需要探讨人工智能生成发明专利权的归属以及相应责任承担。

关于人工智能生成发明的专利保护,有学者指出,基于“先行者优势”,计算机软件行业已经获得了足够多的激励,不需要特殊保护,否则将损害市场秩序。[18]但多数学者认为应对人工智能生成发明提供专利保护。笔者认为,在人工智能等投入多、风险高的产业中,激励理论可以发挥更大作用,通过有效的激励,才能鼓励更多主体参与到产业实践中,促进创新与发展。且基于目前人工智能领域的国际竞争态势与我国产业政策导向,加强人工智能领域的知识产权保护是必然趋势。此外,从可专利性角度分析,人工智能生成发明可纳入专利保护客体范围,也能够满足专利“三性”的要求。在这种情况下,人工智能不具有发明人的主体资格,面临的主要问题在于围绕人工智能生成发明中涉及的相关主体分析确认专利权人,明确人工智能生成发明的权利归属。构建人工智能生成发明的主体制度,需要在现有以“自然人”为发明人的制度之外,探索“标注人工智能生成发明、权利归属于民事主体、法律责任由相关民事主体承担”的制度。

首先,需要明确人工智能生成发明的权利归属。人工智能生成发明的相关主体包括人工智能投资者、设计者、所有者、使用者、数据提供者等,各个主体在人工智能生成发明的过程中均有贡献。基于激励理论,笔者认为,将人工智能生成发明相关权益赋予使用者,更有助于激励创新与产业发展。人工智能投资者、设计者促进了人工智能软件的开发,但其成果为人工智能本身,其可以通过著作权法保护计算机程序,也可以通过专利法保护相关技术方案,从而使相关成果能够通过现有法律制度获得保护。关于数据提供者,在人工智能生成发明过程中,数据发挥着重要作用,但仅有数据无法促成人工智能生成发明。关于人工智能所有者与使用者,有学者认为,相较于所有者,使用者更加明确人工智能生成发明的运用场景,并有动力对其进行产业化运用。[19]笔者认可该观点。人工智能使用者对于生成发明的贡献固然仅在于“启动”这一动作,却实际促成了技术方案的生成。将权利归属于使用者,有助于人工智能的利用、生成更多技术方案,从而促进创新与发展。

其次,探索通过特别标注的方式明确相关发明为人工智能生成。在人工智能生成“作品”的相关司法实践中,法院认为,应当激励使用者的使用和传播行为,将相关权益赋予使用者,在相关成果之上,使用者可采取合适方式表明其享有相关权益。

北京知识产权法院(2019)京73民终2030号民事判决书。与著作权自动取得制度不同,专利权的获得需要经过明确的审查、授权。就人工智能生成“作品”而言,使用者可以在成果上标注其享有相关权益;对于人工智能生成发明,从申请阶段就需要明确专利申请人。结合上文分析人工智能生成发明对可专利性提出的挑戰,可探索通过特别标注的方式明确相关发明为人工智能生成,从而与自然人发明专利相区别。在此基础上,再明确权利归属与法律责任承担主体,这样就可以构建较为完整的人工智能发明专利主体制度。

当然,上述主张仅是提出了一种解决方案。在激励理论下,激励的对象是人工智能所有者、使用者还是数据提供者,抑或是其他主体,仍需要结合其在人工智能生成发明中所起到的作用、对生成发明的贡献度、需要创新激励的程度进行实证分析与综合评价,明确何种主体需要通过赋予财产权形式予以激励。基于权利与义务相一致原则,无论将专利权赋予何种主体,人工智能生成发明产生的相应责任也需要由其承担。

四限制制度:基于利益平衡理论的人工智能生成发明专利保护

知识产权法具有二元价值目标,以激励机制为基础,以利益平衡的调节机制为手段,激励机制可以充分保护创造者的合法权益,利益平衡机制则可以在私益与社会公共利益之间寻求平衡。[20]构建人工智能生成发明的专利保护制度,既需要从激励创新视角探讨相关权利的保护,也需要从利益平衡理论出发,平衡私权与社会公共利益之间的关系,防止权利扩张带来的系列问题。

(一)利益平衡理论下人工智能生成发明专利保护的问题分析

当前,人工智能技术进入蓬勃发展阶段,其生成发明相关的专利保护问题逐渐显现。在探讨通过赋权的方式对人工智能生成发明予以激励的同时,权利限制制度的构建同样重要。在利益平衡理论指导下,明确人工智能生成发明专利保护存在的问题,有助于构建推动科技进步与社会发展的权利保护与限制制度。

其一,人工智能生成发明专有与公有领域平衡问题。这主要体现在权利保护期限的确定上。通过设置合理的保护期,既能保障权利人对发明创造的实施,又可以使公众适时获取知识与信息。由于人工智能生成发明主要基于数据学习与算法执行,其生成发明的成本相对较低,而且基于人工智能的特点,其可以在短时间内生成大量发明。如同人工智能生成发明需要学习大量数据、信息,人工智能生成发明同样需要站在前人的肩膀上。如果针对这些发明规定较长的保护期,则有可能挤占公共领域,不利于技术进步与社会发展。

其二,人工智能生成发明权利扩张引发的权能平衡问题。知识产权权能设立需要综合考虑社会经济、文化与科技发展。人工智能技术的发展,引发了对人工智能生成发明专利保护的激烈讨论,也出现为应对技术发展有关权能扩张的讨论与实践,权利的扩张需要防范对社会公共利益的冲击。依赖算法自动生成发明,将有可能导致利用人工智能进行专利“圈地运动”,[21]需要采取措施警惕权利扩张带来的不利影响。

其三,人工智能生成发明专利权行使方式的平衡问题。这种平衡主要在于权利的行使不能损害社会公共利益。对于人工智能生成发明专利权的行使而言,其需要具有一定限度,不能滥用权利,如获得授权后,权利人滥用诉权,不正当地谋取私利,应在法律上予以规制。

(二)人工智能生成发明专利保护的限制制度构建

专利制度不仅在于激励创新,更在于推动科技进步与社会发展,此时需要在私权保护与公共利益维护之间寻求平衡,构建权利限制机制,防止权利滥用,以实现在保护私权的同时促进社会共同福祉的提升。

首先,合理设置人工智能生成发明专利的保护期。针对人工智能生成发明,有学者建议,考虑不同专利权客体的特点,可根据发明创造性水平、科技发展速度、技术生命更替周期,设置不同的保护期限,其中软件专利权保护期可以10年为限,以减少“垄断”带来的社会成本。[22]笔者认可该观点,针对不同权利客体,有针对性设置保护期,可以有效平衡专有与公有的利益。人工智能生成发明效率高、速度快、成本低,在普通发明专利20年保护期规定之下,设置稍短的保护期,既保护了权利人对发明的使用可以享有一定时期的垄断权;又能够相对较早进入公有領域,保证公众及时获取知识、信息,从而促进技术创新、产业发展与社会进步。

其次,进一步明确人工智能生成发明专利申请人充分公开义务。专利制度旨在“以公开换保护”。美国《专利法》强调专利申请人具有信息披露义务,要求申请人通过更多的信息披露来维护社会公共利益,[23]我国《专利法》也规定发明专利申请人需要充分公开发明的技术方案。当人工智能生成发明涉及程序算法时,需要考虑“源代码”等内容的公开,实现算法透明,以使本领域技术人员更好实现专利,未来专利进入公有领域,也可以更好推动在此基础上的创新与发展。

最后,强化“禁止专利权滥用”。禁止权利滥用是对权利人行使权利的限制和约束。由于人工智能本身的特性,其生成发明相对成本低、效率高,权利人基于人工智能可能拥有大量专利,而相关专利并不一定用于具体的产业实践。因此,需要在人工智能生成发明专利保护制度构建中明确禁止专利权滥用原则的适用。

五结论

人工智能技术改变了创新的过程。随着人工智能技术的发展与应用范围扩大,作为机器的人工智能独立性不断增强,人工智能生成发明是体现其创新能力的成果之一。人工智能生成发明对专利制度带来了巨大挑战,无论是专利客体适格性还是发明人主体资格问题,都在一定程度上影响了专利制度的变革与发展,有关人工智能生成发明的司法实践也将推动专利制度的不断完善,从而进一步促进人工智能技术的发展与创新能力的提升。正如Thaler的法律团队表示,其在全球范围内将人工智能生成发明申请专利、提起行政诉讼,主要目的就是通过实践测试专利制度的边界,推动专利制度变革。当然,人工智能发展不仅影响专利制度,对社会伦理、法律基础理论都提出了巨大挑战,需要保持持续的研究与关注,及时作出应对。无论如何,专利制度能够随着技术的发展而与时俱进,这不仅为专利制度的发展所印证,而且是专利制度现代化的重要体现。

[参考文献]

[1]刘强.人工智能算法发明可专利性问题研究[J].时代法学,2019(8):17-18.

[2]余翔,刘珊.美国计算机软件相关发明的专利保护及其与欧盟的比较[J].电子知识产权,2005(10):32-37.

[3]崔国斌.专利法上的抽象思想与具体技术——计算机程序算法的客体属性分析[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2005(3):37-51.

[4]吴汉东.计算机软件专利保护问题研究[J].当代法学,2022(3):3-16.

[5]孙那.人工智能的法律伦理建构[J].江西社会科学,2019(2):15-23.

[6]Fraser E.Computers as inventors-legal and policy implications of artificial intelligence on patent law[J].SCRIPTed, 2016(3):305-332.

[7]Abbott R.I think,therefore I invent: Creative computers and the future of patent law[J].Boston College Law Review, 2016(4):1079-1126.

[8]易继明.评财产权劳动学说[J].法学研究,2000(3):106.

[9]Baird D G. Common law intellectual property and the legacy of International News Service v. Associated Press[J].University of Chicago Law Review, 1983(2):411-429.

[10]刘鑫.人工智能生成技术方案的专利法规制——理论争议、实践难题与法律对策[J].法律科学(西北政法大学学报),2019(5):82-92.

[11]郝明英.论人工智能生成内容的版权认定及法律规制[J].法大研究生,2019(2):422-440.

[12]杨延超.人工智能对知识产权法的挑战[J].治理研究,2018(5):120-128.

[13]黑格尔.法哲学原理[M].范扬,张企泰,译.北京:商务印书馆,1961:10.

[14]冯晓青.知识产权的人格理论研究[J].河南省政法管理干部学院学报,2003(4):28-39.

[15]博登海默.法理学:法律哲学与法律方法[M].邓正来,译.北京:中国政法大学出版社,2004:407.

[16]Samuelson p. Allocating ownership rights in computer-generated works[J]. Pittsburgh Law Review,1986(4):1185-1228.

[17]杨利华.人工智能生成物著作权问题探究[J].现代法学,2021,43(4):102-114.

[18]Landes W M,Posner R A. The economic structure of intellectual property law [M].Boston: Harvard University Press,2003:312-313.

[19]刘友华,魏远山.人工智能生成技术方案的可专利性及权利归属[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2019(4):84-90.

[20]冯晓青.知识产权法的价值构造:知识产权法利益平衡机制研究[J].中国法学,2007(1):67-77.

[21]李想.人工智能参与发明的授权问题探究[J].科技进步与对策,2020(15): 144-151.

[22]吴汉东.计算机软件专利保护问题研究[J].当代法学,2022(3):3-16.

[23]梁志文.论专利申请人之现有技术披露义务[J].法律科学(西北政法大学学报),2012(1):134.

DOI:10.16339/j.cnki.hdxbskb.2023.02.019

[收稿日期] 2022-10-27

[基金项目] 国家社会科学基金重大项目:创新驱动发展战略下知识产权公共领域问题研究(17ZDA139)

[作者簡介] 冯晓青(1966—),男,湖南长沙人,中国政法大学民商经济法学院教授,博士生导师,法学博士,研究方向:知识产权法。