敦煌本《四十九种坛法仪则》与《坛样图》发微

纪应昕

内容摘要:敦煌本《四十九种坛法仪则》是敦煌特有的密教坛场文本,P.2012、P.4009《坛样图》是与之相互配合使用的坛场图样。作为举行法会时各种坛场设置与各种尊像安置的依据,二者体现出文图同一性,同时也是古代敦煌密教坛场的珍贵资料与真实写照。

关键词:坛场源流;坛法文本;坛场图稿;同一性

中图分类号:G256.1;B945 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2023)02-0088-10

On the Relationship between Dunhuang Manuscripts of Regulations for Forty-Nine Esoteric Mandalas and Master Drawings of Mandalas

JI Yingxin

(Institute of Dunhuang Studies, Lanzhou University, Lanzhou 730020, Gansu)

Abstract:The Dunhuang version of Regulations for Forty-Nine Esoteric Mandalas is a text on esoteric mandala rituals that is unique to the Dunhuang region. Both the document P. 2012, and manuscript P. 4009, Master Drawings of Mandalas, provide drawings to be used in conjunction with the text, and were thus very useful for setting up different mandalas in combination with statues of various Buddhist deities during important rituals. Textual analysis has further discovered that both the texts and the line drawings in the manuscripts are identical. These documents are precious materials for understanding the esoteric mandala rituals of ancient Dunhuang, especially when referenced in combination with one another.

Keywords:source of mandalas; text for esoteric mandalas; line drawings of esoteric mandalas; identity

敦煌本《四十九種坛法仪则》{1}内容涉及多种密教坛场、坛法。此经典未见于各版本的《大藏经》及历代经录,目前仅在敦煌文献中出现。除《四十九种坛法仪则》写卷外,与之相对应的坛场图稿P.2012、P.4009《坛样图》,也是敦煌地区密教坛场设置的文献资料。

《四十九种坛法仪则》与《坛样图》之间的关系,已有学者进行过研究。田中公明认为P.2012《坛样图》中的尊像不是依照《坛法仪则》所绘制的,尊像的来源问题需进一步考证[1]。郭丽英从尊像构成方面说明了二者之间的关系,并认为《坛法仪则》中的坛场为“忏悔之坛”[2]。沙武田对P.2012《坛样图》的内容作了详细介绍[3]。侯冲从道场仪的角度认为《坛法仪则》与《坛样图》是相互配合使用的[4]。本文在前辈学者研究的基础上,通过对比《四十九种坛法仪则》的文本内容以及P.2012、P.4009《坛样图》的画面描绘及榜题文字等,发现二者之间存在文图对应的关系,并且P.2012、P.4009《坛样图》中的坛场图可以与《坛法仪则》写卷中的具体坛场一一对应,可以说二者是敦煌坛场设置的可靠依据。综合文本与图像关系的考察,也可进一步加深对敦煌坛场设置的认识。

一 坛场的源流和敦煌本《坛法仪则》

(一)坛场源流

坛场,又称曼荼罗,是密教修行者作法修行的场所,多见于密教经典和造像题材中。坛场的形制多为方形或内方外圆形,并有四门。坛场中心主要安置主尊,其他各尊像则依据地位高低安置在各自的方位。关于坛场源流问题,大多数学者认为是来自于古印度的婆罗门教,但也有学者认为是受中国道教的影响{1}。道教坛场,有着悠久的历史渊源。《尚书·金縢》载周公“三坛同掸”。《国语·楚语》载“坛场之所,上下之神。”秦汉时期,汉文帝在霸陵立五帝坛。汉武帝时又设太一坛。先秦及秦汉时期的坛场,多以阴阳五行、方位、服色、神祇等配合坛场祭仪,后世一直沿用,道教坛场也多承其制。《太平经》中早已有五方五帝的观念。五方天帝的方位、名称、颜色等多与青赤黄白黑五色相配,并分属东西南北中五方位。密教坛场与道教坛场一致,对神祇的方位、阶次、服色等也有严格的规定。密教五佛同道教五帝一样,也分属东南西北中五方位,身色也与赤青黄白黑相配。

在坛场设置方面,道教和密教各有自身的仪法规则。道教坛场一般分为内坛、中坛和外坛,与密教坛场一致。坛场地点选择方面,道教坛场多选择净地:“建坛立靖,当择无尸冢及烧骨去处……尤宜择净处建坛。”[5]密教坛场同样择清净之处建之:“彼拣择地,除去砾石碎瓦破器、髑髅毛发、糠糟灰炭、刺骨朽木等,及虫蚁蜣螂毒螫之类,离如是诸过。”[6]在界域设置方面,密教坛场“以新线善合,应量以端严,以线智应抨,随力曼荼罗,四方应四门,四刹而严饰,四线而交络”[7];道教坛场同样“其洁斋之法,有黄箓、玉箓、金箓、涂炭等斋,为坛三成,每成皆置绵蕝之中,鱼贯面缚”[8]。密教坛场用绳、线来设定坛场界域,并且坛场神祇皆与五色、五方相配,与道教坛场的设置实有相似之处。可见两者在坛场仪法规则方面是相一致的。

密教坛场所用器物也与道教坛场较为一致。密教坛场所供器物主要有香、灯、花、涂、幡、盖、杵、瓶、炉、剑、镜、铃、麈尾、如意、白拂等。其中铃、剑、镜是道教经常使用的器物,香炉、麈尾、如意、白拂等也是出自于中国的器物。道教多用铃、剑、镜等器物降妖除魔,修仙证道。密教亦重视这些器物,并加之香炉、如意、白拂等庄严道场。可见,密教的坛场仪式深受道教的影响。

一直以来,道教被认为受密教的影响较多,道教教理不如密教教理深远。细究之下,道教固然有借鉴密教之处,但密教受道教影响更为明显。如道教的占卜、风水、星斗、符咒、坛场仪式等均出现在密教仪轨经文中。密教典籍不仅采用这些道教名目,吸收道教思想,还采用了道教的灵符及咒语“急急如律令”等。

(二)敦煌本《坛法仪则》

《坛法仪则》是密教结坛仪则,敦煌文献现存两种文本,即《四十二种坛法仪则》{2}、《四十九种坛法仪则》。该经由中国僧人编集,署名“大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译”。《坛法仪则》的内容涉及禅宗和密宗,《四十二种坛法仪则》主要叙述各种坛法仪则和传法世系,敦煌文献有P.3913、S.2316v、S.2144v、BD15147、BD02301V、BD02431V、BD06329V和甘博015数件。其中P.3913较为完整,其余都是部分抄写;《四十九种坛法仪则》主要叙述安坛之法以及佛、菩萨的名字、身色、座位之处等,敦煌文献只存BD02074一件。关于《坛法仪则》的文本校录,侯冲已做过详细的论述[9]。关于《四十九种坛法仪则》中具体坛场名称及尊像构成还有进一步扩展研究的空间。

BD02074《四十九种坛法仪则》写卷正反两面书写,正面文字与背面文字相连接,但其内容正反两面却不相连。正面有首题,并署名“大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译”。内容从部第一至部第八。其中部第八只有前六行,后半部分及尾题残缺。部第四出现两次,且内容不同。背面抄写部第十五至部第二十六。其中部第十五缺少前半部分,部第二十完全缺失,部第二十六缺少后半部分。其后各坛法均无抄写,各个坛法中还出现文字漏抄等,全文结尾也以略写的方式结束。《四十九种坛法仪则》虽然标有49种坛法,但实际只存有21种坛法坛场(表1)。

BD02074写卷正面有十种坛场,背面有十一种坛场。其中正面部第四包括三种坛场:水陆之坛,水陆灯坛和五方之坛、普贤之坛、文殊、五佛之坛、八方水陆之坛。第三种坛场以文殊菩萨之坛叙述最为详细。写卷残缺,剩余壇场名称无法得知。

《四十九种坛法仪则》各个坛场均以叙述坛场尊像如佛、菩萨、金刚的名称以及身色、座位等为主。尊像有五佛、十六大菩萨、四结界、四供养、四无量等以及天王、护法金刚等。其中四结界菩萨大部分为忏悔菩萨、净地菩萨、结界菩萨、净界菩萨。四供养菩萨是中国化思想的地藏、风藏、火藏、水藏等,四无量金刚即以佛教教义的慈、悲、喜、舍命名。各个坛场尊像的安置,一般依东南西北四门由里到外为佛、菩萨、金刚诸神等。坛场中央安置卢舍那佛,东南西北四门分别安置阿閦佛、宝生佛、阿弥陀佛、不空成就佛,次安四结界、四供养、四无量等菩萨、护法金刚等(表2)。

敦煌文献《四十九种坛法仪则》最独一无二的特点就是坛场中所供养的尊像。其中忏悔菩萨、结界菩萨、四供养菩萨、四无量及护持金刚等名称都是由忏悔、护法、护界的意图转化而来。各个尊像均是敦煌文献中所特有的,也是判断文图同一性的重要依据。

二 敦煌《坛样图》

敦煌藏经洞出土的坛场白描画稿,根据前贤的研究[10]及进一步的查阅整理,统计出的坛场图稿有:S.848V(3幅)、S.2139-1、S.2498、S.4690、S.5656、S.6264、S.6348(2幅)、P.2012(4幅)、P.3937、P.3955、P.3982、P.4009、P.4518-33、P.4519、P.5590-1V、

BD06125-3(薑25)、BD05298V-1(夜98)、S.painting18、S.painting 172、S.painting 173、S.painting 174、S.painting 202、S.painting 249、P.t.40V、P.t.60(10幅)、P.t.389、MG.17688、MG.17689、EO.3639、中村不折藏103、松本荣一附图154[11]、松本荣一附图 157a[11]273。其中P.2012、P.4009是与《四十九种坛法仪则》密切关联的《坛样图》。

(一)P.2012《坛样图》

P.2012《坛样图》是一幅坛场白描画稿,正面画有四个不完整的坛场,画面中有佛、菩萨、金刚等尊像,并在其旁书写相应的名称、座位及身色等。背面画《三界九地》佛教宇宙论图和一组只写佛、菩萨名称、座位及身色等的简略坛样图。以坛场为中心,从右至左分为四部分,画面描述与榜题释录如下{1}。

坛场图一(图1):

坛场形制内圆外方,对称布局:坛中心画八叶莲花,并标注“録、青”;第二层圆内画三组八角火轮,火轮内画莲花,并标注“轮五色”,在圆内标注“地黄”;最外一层画有四门,在南侧门内标注“録四门同”,门两侧画有五朵莲花,标注“地五色”。坛场南北两侧所绘按东、南、西、北四个方位从里到外安置菩萨和金刚像并以榜题形式标注名号:南侧画有上下两身供养菩萨及七身金刚像,坛场北侧无画像(应该是没有完成),只有榜题:

东门:第一东门香藏菩萨身白色 第一东门大慈金光(刚)白色

南门:第四南门风[藏]菩萨青花 第二南门大悲金刚身青

西门:第三西[门]惠藏菩萨身赤色灯 第三西门大喜金刚身赤色

北门:第二北门水藏菩萨身録 第四北门大捨金刚身録色

坛场图二(图2):

坛场内外均为方形,对称布局:中心画八叶莲花,旁边标注“黄”;第二层画有八角火轮,并标注“録地”;火轮四周画有若干莲花,莲花或标注“赤”,或标注“青”,或标注“白”;第三层内标注“録线”,画若干莲花,莲花内标注“青”“赤”等;第四层和第三层大致相似。第三、四层中画有四门,门口处画瓶、轮、剑、饭等物品,四门处标注“録”“赤”“青”“白”四色(从右至左顺时针旋转),从四门的色标题记可知四门的方位关系分别为:门北、门西、门南、门东。因四个坛场在一幅画稿中,而其他三个坛场的方位没有明确标出,因此据坛场图二可以推断出其他三个坛场的四门方位。

坛场南、北依次画供养菩萨、佛、金刚等,但五佛画像没有书写榜题,只在门北侧的一身坐佛旁书写“背身黄带(戴)五仏冠”“地録色”等字。尊像榜题依次为:

东门:第一东门香藏菩萨白色 第一东门大慈金刚身白色

南门:第二南门空藏菩萨青色 第二南门大悲金刚青

西门:第三[西门]惠藏菩萨赤色 第三西门大喜金刚赤色

北门:第四北门水藏菩萨録色 第四北门大捨金刚録

坛场图三(图3):

坛场内圆外方,对称布局:中心画八叶莲花;第二层画八角轮,周围装饰莲花和杵;第三层画八角火轮,火轮内画莲花;第四层画若干莲花,四角处的莲花内画火剑,四门门口画剑、轮、饭等物品。坛场南北两侧所绘按东、南、西、北四个方位从里到外安置菩萨和金刚像并以榜题形式标注名号,榜题依次为:

东门:第一东门香藏菩萨白色 第一大慈金光(刚)东门白

南门:第四南门风藏菩萨青色 第二南门大悲金光(刚)青色

西门:第三西门火藏菩萨赤 第三西门大喜金光(刚)身赤色

北門:第二北门水藏菩萨録色 第四北门大捨金光(刚)録色

坛场图四(图4):

坛场为方形,四角、四层对称布局;每层都画四门,有瓶、轮、箭、饭等物品;最里层中心画八叶莲花,四角各画一莲花;第二、三、四层相似,都画若干莲花和杵。坛场南北两侧所绘按东、南、西、北四个方位从里到外安置菩萨和金刚像并以榜题形式标注名号,榜题依次为:

东门:第一东门阿閦佛身白色 第一东门净地菩萨白色

第一东门香藏菩萨白色 第四北门(东门)大慈金光(刚)録色

南门:第三南门宝生佛身青色 第四南门水藏菩萨青色

第二南门风藏菩萨青色 第三西门(南门)大悲金光(刚)赤色

西门:第三西门阿弥陀佛赤色 第二西门忏悔菩萨赤色

第三西[门]火藏菩萨赤色 第三西门大喜金光(刚)青色

北门:第四北门不空成就佛録色 第四北门结界菩萨録色

第四北门水藏菩萨録色 第四北门大捨金光(刚)録色

P.2012背面同样画有坛样图稿,未画坛场,仅画简单的图像并标注各尊像名称及身色,与正面画稿相比,较为简单(图5)。以主尊“毗卢尊”为坛场的中心,画稿的尊像方位关系分别为:

中心榜题“第一中心安毗卢尊身黄色”;其下方画一身结跏趺坐佛像,头戴五佛冠,双手于胸前结智拳印。

东门榜题:

“第一东门阿閦佛白”,榜题下画宝杵。

“第五东门忏悔菩萨白”,榜题下画一双手,一手执香炉,一手作兰花指状。

南门榜题:

“第二南门宝生佛身青色”,榜题下画火焰宝珠。

“第六南门净地菩萨身青”,榜题下画一身胡跪菩萨,左手执金刚铃,右手执金刚杵。

西门榜题:

“第三西[门]阿弥陀佛身赤色”,榜题下画一朵未开的莲花。

“第三西门结界菩萨身赤色”,榜题下画结界手印。

北门榜题:

“第四北门不空成就佛録”,榜题中间画一朵花。

“第四北门净界菩萨身録色”,榜题下画作兰花指状的手;

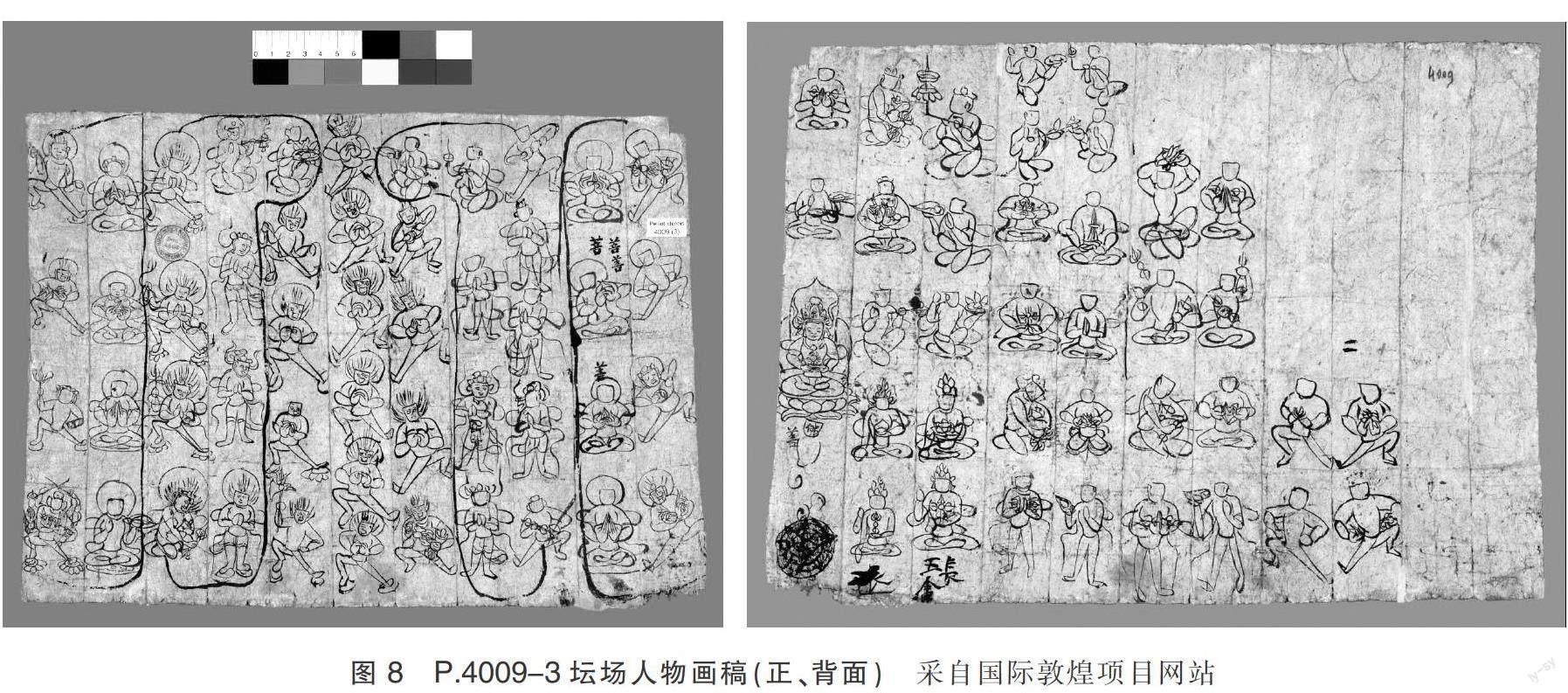

(二)P.4009《坛场尊像人物画稿》

P.4009画稿不绘坛场,也不书写榜题,只绘一些简单的佛、菩萨、金刚等且都是两两对称的,尊像的姿势、手印及所持之物与P.2012画稿中的尊像相似。画面大致可分为三部分:

第一部分正背两面都绘菩萨、金刚等。菩萨或结跏趺坐,或呈胡跪,或站立;胡跪供养菩萨手中持香炉、灯、金刚杵、金刚铃等;结跏趺坐菩萨或结金刚缚、合掌、结界等印,或手中持莲花、刀、剑、铃等物。金刚以站姿为主,从画中的姿势可以看出脚下应踩莲花或火轮;金刚手中持绳索、环形锁、斧、铃、杵等;正面画稿中间书写有两行文字“佛于伽维那国付与普贤菩萨三昧坛法”、“尔时佛住王舍城金刚座付与普贤菩萨座(坐)禅坛”。两行文字旁的两尊菩萨手结普贤三昧耶印(图6)。

第二部分正背两面画佛、菩萨及金刚等。正面所绘的主尊佛结跏趺坐,头戴佛冠,双手或结金刚拳、结界印等,或手持莲花、宝珠等;菩萨以结跏趺坐为主,双手或结各种手印,或持各种物品如弓箭,还有弹奏乐器者;金刚则站姿为主,手持斧、绳、杵、环等。画稿一侧书写“今者佛手结之坛”、“南无东方十二上愿佛”、“戊寅年二八月日厶”等。画稿背面只画少数的佛和菩萨,三身坐佛头戴佛冠,旁边各有胁侍菩萨,其中有二位胁侍菩萨站立,手中拿香炉和金刚杵;其他菩萨或胡跪,或结跏趺坐,双手或结手印,或持环、托盘等;其中一身菩萨较为独特,双手持一颗小树,似在栽种(图7)。

第三部分与前两部分类同,正背两面同样以佛、菩萨、金刚为主,各尊像的手印和手持之物也与前两部分相似。正面主要以菩萨和金刚为主,菩萨或坐、或站立、或胡跪,画面中的菩萨或结结界、合掌等印,或持香炉、供盘等。个别菩萨处写有“菩”字,应该是画工标注所画之物;金刚站姿为主,有的金刚脚踩莲花,双手或结手印,或持绳、剑、杵、铃、斧、环等。背面佛结跏趺坐,头戴佛冠,手中持莲花、金刚杵、金刚铃等,个别佛旁书“佛”字,以辨别所画之物;菩萨有坐式、站立式及胡跪式,双手或结各种手印,或持香炉、供盘、杵、铃等。四身金刚以站姿为主,双手或结手印,或持器物(图8)。

从上述描述可知,P.2012中的四幅坛场画稿其形制结构皆不相同,各坛场皆标记各自尊像的名称、方位及身色等。P.4009画稿是坛场尊像设计草图,虽然画面构图较为零散,但具有一定的规律性。尊像人物勾绘虽然简单,但主次分明,佛、菩萨、金刚等均有具体表现。同时不论是P.2012中尊像的榜题标记,还是P.4009中尊像的构图描绘,均可看出二者与敦煌文献BD02074《四十九种坛法仪则》有一定的关联性。

三 《坛法仪则》与《坛样图》的文图同一性

从《四十九种坛法仪则》与P.2012、P.4009《坛样图》的坛场形制与尊像构成内容看,二者之间确实存在文图一一对应的关系。

(一)《四十九种坛法仪则》部第二十三“五佛加持身成佛十身之坛”与P.2012《坛样图》坛场图二相对应。《四十九种坛法仪则》“五佛加持身成佛十身之坛”记载:

尔时佛住王舍城金刚座,说五佛加持身成佛十身之坛……其坛方,阔十二肘,高二肘。用净土、香泥、七宝金刚界、七宝末涂……轮上安卢舍尊佛,身黄色,结跏趺坐……轮外地莲,四门绿色。次安十身佛名字、座位之处。第一坛中心安本尊,身黄色;第二东门不动佛,身黄色……[9]218

次安四结界身色、名字、座位之处:第一东门忏悔菩萨,身黄色,并足立;第二南门净地菩萨,身青色,结跏趺坐;第三西门金刚结界菩萨,身赤色;第四北门洁净菩萨,身绿色,并足立……次安四供养身色、名字、座位之处:第一东门香藏菩萨,身白色;第二北门定香菩萨,身绿色;第三西门惠香菩萨,身赤色;第四南门解脱菩萨,身青色……次安四无量身色、名字、座位之处:第一东门大慈金刚,身白色;第二南门大悲金刚,身青色;第三西门大喜金刚,身赤色;第四北门,大舍金刚,身绿色……[9]219-220

写卷中主尊为卢舍尊佛,坛场为方形,内安佛十身,身色均为黄色,坛场其他尊像为“四结界、四供养菩萨及四无量金刚”。P.2012坛场图二的形制为方形,两侧各画结跏趺坐佛五身共十身。只是不知尊像名称,其中一身尊像旁写有“背身黄带(戴)五佛冠”。上述写卷中记载坛为“方形”,十佛均“身黄色,结跏趺坐”,可知文图是相一致的。其次,写卷“四层金刚界,第一层地绿色,第二层赤色,第三层青色、第四层莲四门地绿色”[9]220的记载与前述坛场图二中颜色的标注一致。画稿中的四供养菩萨与四无量金刚也与写卷记载大致相似。

(二)《四十九种坛法仪则》部第四“水陆之坛”所记与P.2012《坛样图》中坛场图四相对应:

佛告诸天菩萨:“吾今开说水陆之坛,度脱众生,吾灭度后,谁能受持度化众生……安此坛时,其坛四方,阔十二肘,高三肘。四层金刚界。中心一层,黄莲花东色安八角之轮,黄地上安八佛顶,白色。每门安瓶六所并道具,剑两口,箭十二双,饭十二分[9]165-166。

中心轮安普贤菩萨……第二院金刚界莲,两门青色,安八大菩萨、四供养……四结界菩萨……十六大士名字、座位之处并身色相……东门大慈金刚……北门大舍金刚。”[9]166-170

写卷中“水陆之坛”为四方形,中心是莲花并八角火轮。有四门并安置瓶、剑、饭等。“水陆之坛”的主尊为普贤菩萨,其他尊像有四结界、四供养菩萨及四无量金刚。P.2012坛场图四的形制是方形坛,坛中心绘有八叶莲花,坛场的每层都有四门,门口处有瓶子、剑、箭、饭等,這些与写卷“水陆之坛”中的记载大致相似。其次写卷中记载的四供养、四结界、四无量等尊像的名称、身色、座处也与坛场图四的榜题相似。

(三)《四十九种坛法仪则》部第十九“普贤菩萨三昧之坛”、部第二十一“坐禅入定总持之坛”及部第二十二“坐禅入定、开禅修行之坛”与P.4009坛场尊像画稿相对应。

从P.4009的文字“佛于伽维那国付与普贤菩萨三昧坛法”、“尔时佛住王舍城金刚座付与普贤菩萨座(坐)禅坛”可知,此画稿的主尊为普贤菩萨。其他画稿虽未明确标注出普贤菩萨,但在画稿中有结“普贤三昧耶”印的菩萨。因此,可以断定P.4009坛场尊像画稿是以普贤菩萨为主尊的坛样图稿。《四十九种坛法仪则》载:

尔时佛住伽维那国……普贤菩萨起立合掌,白佛言:“我闻世尊三昧之坛…… ”[9]206

尔时佛住王舍城金刚座,共会诸天菩萨万两千人俱。端然入定。普贤起立合掌,白佛言:“我闻世尊坐禅入定总持坛法……轮中心安普贤菩萨……”[9]209-210

尔时佛住王舍城耆阇崛山中,与大菩萨众万两千人俱……佛告诸天菩萨:“汝等谁能受持度化众生?”普贤菩萨起立合掌言:“我能受持,愿佛慈悲,为我宣说开禅修行安坛之法。”……第一坛中心安八角火轮,地是黄色,上安普贤菩萨,身白色,五色字中坐白象……[9]213-214

写卷中“普贤菩萨三昧之坛”“坐禅入定总持之坛”及“坐禅入定、开禅修行之坛”的主尊均是普贤菩萨,并且普贤三昧之坛中“佛住伽维那国”及坐禅入定总持之坛中“佛住王舍城金刚座”与P.4009画稿中的文字是一致的。

从上述分析可以断定P.4009坛场人物画稿是“普贤三昧之坛”“坐禅入定总持之坛”及“坐禅入定、开禅修行之坛”的尊像练习画稿。

(四)P.2012背面画稿,虽然未绘坛场,但五佛、四结界菩萨的名称、身色、座处皆与写卷中的记载一致。同时图中所绘画像也与写卷记载一致,如:阿弥陀佛下画的莲花与写卷中“阿弥陀佛,二羽执于莲花”一致[9]184。宝生佛下画的火焰宝珠与写卷中“宝生佛,左羽执于宝”一致[9]195。结界菩萨下画结界印与写卷中“结界菩萨,檀惠相钩结,进力二相柱,是名结戒印”一致[9]227。可以推断P.2012背面图稿也是与《四十九种坛法仪则》相对应的坛场图稿。

上述水陆坛场、五佛加持身成佛十身之坛、普贤菩萨三昧之坛、坐禅入定总持之坛、坐禅入定、开禅修行之坛与P.2012、 P.4009《坛样图》之间是一一对应的关系,可以确定《四十九种坛法仪则》与《坛样图》是敦煌坛场设置的文图依据。

结 论

本文旨在说明密教坛场的来源问题以及敦煌文献BD02074《四十九种坛法仪则》与P.2012、P.4009《坛样图》之间的文图同一性问题。通过对密教坛仪与道教坛仪内容的分析,本文认为密教坛场是仿袭道教坛仪而来,道教对密教的发展有一定的影响。同时通过对BD02074《四十九种坛法仪则》与《坛样图》的内容分析,可知P.2012《坛样图》中的坛场图分别可以对应《四十九种坛法仪则》所记载的各个坛场,其中坛场图二是“五佛加持身成佛十身之坛”的坛样图稿,坛场图四是“水陆之坛”的坛样图稿。P.4009坛场人物画稿是“普贤菩萨三昧之坛”、“坐禅入定总持之坛”及“坐禅入定、开禅修行之坛”的尊像练习画稿。《坛法仪则》与《坛样图》的文图同一性,进一步说明P.2012、P.4009《坛样图》是按照《四十九种坛法仪则》的部分文本绘制而成的图样,二者是敦煌法会结坛时各种坛场设置与各种尊像安置的依据。

参考文献:

[1][日]田中公明. 金刚峻经とチベット仏教[C]//田中公明. 敦煌密教と美术. 京都:法藏馆,2000:195-216.

[2]郭丽英. 敦煌汉传密教经典研究:以《金刚峻经》为例 [C]//中国吐鲁番学会,等. 敦煌吐鲁番研究:第7卷. 北京:中华书局,2004:327-337.

[3]沙武田. 敦煌画稿研究[M]. 北京:中央编译出版社,2007:335-338.

[4]侯冲. 中国佛教仪式研究——以斋供仪式为中心[M].上海:上海古籍出版社,2018:312.

[5]陆时中. 无上玄元三天玉堂大法 [M]//道藏:第4册. 北京:文物出版社,1988:5.

[6]善无畏,译. 大毗卢遮那成佛神变加持经[M]//大正藏:第18册. 台北:新文丰出版公司,1983:4.

[7]不空,译. 金刚顶一切如来真实摄大乘现证大教王经 [M]//大正藏:第18册. 台北:新文丰出版公司,1983:216-217.

[8]魏徵,等. 隋书 [M]. 北京:中华书局,1982:1092.

[9]方广锠. 藏外佛教文献:第2编总第11辑[M]. 北京:中国人民大学出版社,2008:17-144.

[10]邰惠莉. 敦煌文献纸本画叙录[C] //秋爽. 寒山寺佛学:第7辑. 兰州:甘肃人民出版社,2012:250-302.

[11][日]松本荣一,著. 林保尧、赵声良、李梅,译. 敦煌画研究:下册[M]. 杭州:浙江大学出版社,2019:271.