在“摘要”撰写中读懂学术类著作

摘要:《乡土中国》是作者费孝通依据自己大量的文献研究、田野调查编写而成的经典著作,是高中语文必读篇目之一,是一部具有较强逻辑性的学术著作。在阅读教学中,教师应紧扣整部作品各个篇章的学术知识体系,引导学生读懂中国乡土社会的结构和特点,体悟作者的学术精神。以概念为抓手,摘其要言,编写文章摘要,进而引导学生掌握学术著作的内容和思想。

关键词:摘要;学术著作;《乡土中国》

2020年版《普通高中语文课程标准》中明确提出:“注重指导学生阅读整本书,提升学生阅读广度和深度,进而提升语文综合素养。”其中,“整本书阅读”作为18个学习任务群之一,有力地将语文课程内外相勾连,目的是提升学生阅读鉴赏和应用的能力。

统编版高中语文教材以“人文主题”和“学习任务群”两条线贯穿始终,从传统单篇阅读走向整本书阅读,注重实地访谈、调查等参与方式的语文活动的开展,有效地帮助学生建构语言,提升其语文素养。其中,必修上册第五单元安排了《乡土中国》整本书阅读,要求学生掌握学术类著作的阅读方法,形成对学术类著作的阅读经验。调研发现,学生在整本书阅读过程中常会出现以下问题:注重习题讲解,轻视整体知识建构;注重活动开展,轻视掌握学术著作阅读方法;注重单篇分析,忽视整部书研究。

针对以上问题,笔者认为阅读学术类著作应紧扣整本书阅读的“整”字,理清学术著作的论点、论据,读懂相关概念,有效结合该部学术论著的研究方法,学会为每个章节写“摘要”,进而真正掌握整部作品的核心内涵。笔者结合阅读《乡土中国》这部学术著作,以概念为先导,引导学生开展撰写“摘要”的读写活动,进而使学生读懂整本书。

一、抓住核心概念,整体建构“摘要”的写作方向

《乡土中国》整本书围绕中国乡土社会这一领域展开系统的研究,形成了具有科学性、逻辑性的论述。这部学术著作中含有大量的概念,集中表达了作者深邃的见解,凸显了作者严谨的学术态度。在学写“摘要”前,教师要紧扣全书的核心概念,粗细结合,全面把握作品的观点,并在此基础上组织教学。

首先,紧扣序言,把握核心概念。一部优秀的学术著作好比一座房子,序言则是它的窗户。读懂序言,理清纲要,有助于学生更好地理解全书的内容。在阅读《乡土中国》时,教师可以要求学生围绕序言梳理费孝通写作的目的,掌握“乡土社会”的概念,从而了解这部学术著作的内容特色。同时,教师引导学生关注目录、每一章的开头和结尾,从不同的角度对每一个章节的核心概念进行分析,形成自己的观点。教师还可以要求学生以“星星阵图”的形式绘制每一章节的核心概念。学生围绕整本书的十四个章节,梳理出相关核心概念。具体为: (1)中国社会的乡土性(因为“面对面社群”和“定型生活”,所以乡土社会不需要文字); (2)“差序格局”即中国社会基层结构; (3)“礼治秩序”中的“礼”“无讼”; (4)“血缘和地缘”:从血缘结合到地缘结合,从“身份社会”到“契约社会”; (5)“权力”:“横暴权力”和“同意权力”。在这些核心概念下,教师还需要让学生分小组进行研讨核心概念支撑下的子概念,学会梳理出文本中每一段、每一层的关键意义。

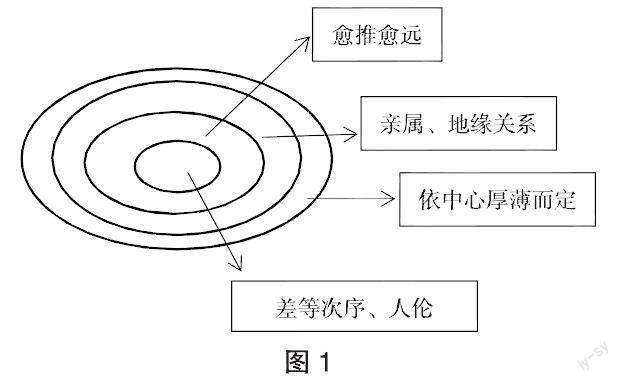

其次,多向探讨,研读概念内涵。学术著作解读的关键是在梳理出相关概念的基础上展开多向探求,挖掘核心概念的内涵和现实意义。《乡土中国》整部作品通过层级的方式,表达出核心概念的内涵。教师可以指导学生抓住作品的特质,依体而读。比如,为了理清“差序格局”的核心内涵,教师可引导学生找出文本中相关的比喻语段:

(1)以“己”为中心,像石头一般投入水中……而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。

(2)这一个网络像蜘蛛的网,有一个中心……但是没有一个网罩住的人是相同的。

(3)我们的格局好像把一块块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹……

可见,围绕上述语段,学生找出“差序格局”的特质,形成以下图式(见图1):

该图式有效界定概念的特质,有利于帮助学生形成形象化思维,提升学生对核心概念的把握,也为每一章节“摘要”的编写提供方向。

二、弄清研究方法,自我建构研究内容

《乡土中国》中不仅对中国社会的结构进行了剖析,而且作者费孝通运用了多种研究方法分析中国乡土社会的社会结构、文化意义、社会环境、道德体系等。在教学过程中,教師要引导学生关注作品的研究方法,进而学会研究一定的社会现象。

首先,弄清类型化研究,读懂作品逻辑关系。所谓的类型化研究就是针对某一现象或者事物,作者为了生动形象地揭示该现象的本质,有效地将之与同类事物或者现象进行比较的研究方法。在《乡土中国》中,作者运用了大量的类型化研究,形象地将同类事物之间的相似性、相反性呈现出来,从而剖析出核心的概念,揭示出事物的本质。基于此,教师可以抓住类似的概念,引导学生进行异同辨析,从而探究其内涵。比如,作者为了区分“中西方格局”差异,有意识地将中国家庭结构特征与西方家庭结构特征做同类比较,从而清晰地展示了中国家庭以亲亲、尊尊为基本因素,以“仁至义尽”为行动原则,讲究“慈孝一体”“关系情理化”等等。有的学生围绕《差序格局》和《维系着私人的道德》两个章节,找出“差序格局”的相关句子,将其与“团体格局”相比较,从而界定“差序格局”的内涵。这样可以帮助学生明确每一个章节的核心内容,从而为“摘要”的撰写提供支撑材料。

其次,弄清田野研究法,做到学以致用。《乡土中国》是费孝通经过实地的考察,多方面的观察、搜集、研究,进而围绕“中国乡土”这一领域撰写的学术著作。作品列举了大量实地考察的场景,出示了真实的数据,从而不断地进行实践、检验,最终形成了每一个章节的专业理论。在教学过程中,教师要引导学生在平时的实践研究中学会田野调查,关注身边的社会现象,学会剖析,形成自己的见解。教学时教师可以要求学生学习《差序格局》中对“私”大量现象的罗列的方法,对“家乡文化生活”单元中“家乡文化建设”这一现象进行调查分析,从而写一写家乡风物、人情等变化。

同时,“摘要”的撰写离不开对文章有效地陈述和评价,而作品中的研究方法带着一定的客观性,可以帮助学生对原文的内容进行缩写。基于此,教学中教师需要引导学生梳理作者费孝通的这些研究方法,并且有效地运用这些研究方法,形成独特见解,从而为写作规范性的文章摘要做铺垫。

三、方法引领,学会编写学术著作文章“摘要”

一篇成功的文章摘要应该高度浓缩了整部作品的核心内容,有的放矢地对核心内容进行评价,带有很强、很浓的感情色彩和主观色彩。在《乡土中国》的整本书学习中,教师可以引导学生摘其要言,执简驭繁,学会编写文章摘要,从而真正读深整本作品。

聚焦编写“摘要”的难点,有效讲解。教师应以典范的文章摘要范文为引领,让学生掌握文章摘要的写法。比如,教师可以出示《乡土本色》的主要内容,让学生聚焦文章的结构,掌握文章的框架,学会圈出概念,摘取要点,最后从“总写概括”“内容提要”“写作目的”三个方面进行写作训练。

总之,在学术性著作整本书阅读中,学生需要在反复的概念提取、分析和规范化的摘要编写中,不断地将作品读懂、读薄、读深。

参考文献:

[1]姚春燕.试论《乡土中国》研究方法教学策略[J].中学语文教学参考,2021(3).

[2]王媛.摘其要言,执简驭繁——学术著作文章摘要的编写[J].语文教学通讯,2021(7).

作者简介:徐勤(1979— ),女,江苏省锡山高级中学一级教师,主研方向为高中语文课堂教学。