以Π型人才培养为目标的数字经济专业建设探索

金雪涛 程静薇 姚林青 虞海侠

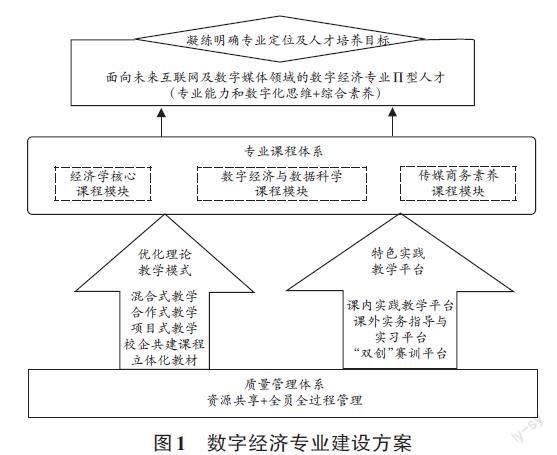

[摘 要]根据“双万计划”的专业建设精神,中国传媒大学的数字经济专业以培养“专业能力和数字化思维+综合素养”的Π型全方位能力为人才培养目标,为我国以传媒与互联网内容为主导的各经济领域培养复合型经管人才。数字经济专业的建设方案包括面向未来凝练明确专业定位及人才培养目标、适应需求打造融合课程体系、突出引领优化理论教学模式、体现特色构建实践育人平台、保障有力建设质量管理体系等五个方面。数字经济专业建设方案的实施需要以创新与发展为抓手、以学生为中心、以产出为导向、以课程为基础、以产教融合为重点稳步推进。

[关键词]数字经济;专业建设;人才培养

[中图分类号] G640 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2023)03-0106-04

2015年8月18日,中央全面深化改革领导小组第十五次会议审议通过《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》。2019年4月9日,教育部发布通知,决定启动一流本科专业建设“双万计划”,以建设面向未来、适应需求、引领发展、理念先进、保障有力的一流专业为目标,实施一流专业建设,建设一万个左右国家级一流本科专业点和一万个左右省级一流本科专业点[1]。

数字经济专业于2018年被列入教育部普通高等学校本科专业目录,为经济学类专业下的增列专业。中国传媒大学在经济学专业(数字经济方向)的建设基础上成功申报了数字经济专业。有别于其他高校围绕电子商务和跨境电商进行人才培养,中国传媒大学数字经济专业的办学定位是依托学校在信息传播和数字媒体教学领域的学科优势、遵循国家数字经济发展战略的需要并服务产业对人才的需求,以培养“专业能力和数字化思维+综合素养”的Π型全方位能力为目标,为我国以传媒与互联网内容为主导的各经济领域培养复合型经管人才。

自2018年以来,中国传媒大学开展了本、研专业的全面改革工作,围绕“一流生源,一流师资,一流课程,一流教材,一流毕业生”开展支撑“双一流”建设和“双万计划”的“五个一流”建设工程,不断深化教育教学改革,推动人才培养质量进一步提升。数字经济专业的开设不仅体现了学校改革中本科专业的转型升级,同时也是在专业建设和人才培养中探索创新的教育模式与管理模式。

本研究聚焦数字经济对互联网及传媒领域新经济业态、新生产组织与新管理模式等的影响,针对以上领域“两专多能”(专业能力和数字化思维+综合素养)经管人才需求,从培养目标定位、课程体系重构、教学模式创新、产教融合实践、专业质量管理与保障等方面,阐述数字经济专业建设的方案构架与人才培养模式的创新探索。

一、数字经济环境下传媒及互联网内容产业经管类人才能力特征

数字经济中数字化的知识和信息是关键生产投入要素,现代信息网络是经济运行的重要载体,数字技术创新是组合生产要素并推动经济发展的核心驱动力[2]。数字化技术的进步与迭代,是传统传媒产业转型升级与新业态发展的核心驱动力。从纸媒到电影、电视媒体,再到互联网与移动互联网媒体,从传媒产业中内容产品的生产、传播平台的构建,到组织管理方式、衍生产品种类、商业模式等的创新,传媒业与数字经济的融合日渐深入。从互联网商用到以3G(第三代移动通信技术)为代表的移動互联网的启程,从微博、微信等应用带动网络社群兴起到抖音、快手等自媒体普及,传媒产业与各类数字化平台从交叉融合走向创新融合,在极速发展的技术变革时代重新寻找自身的主体定位。而5G(第五代移动通信技术)、区块链、AI(人工智能)、云存储与云计算、3D(三维)打印、物联网等数字经济主导技术的问世与应用,对传媒及互联网内容产业产生了以下影响。

一是变革内容生产与运营环节。AI颠覆了内容制作模式,而区块链技术的去中心化和信息溯源机制可以实现提高版权确权效率、加强版权保护,依赖智能合约技术实现版税自动分配等;5G的超高速率与低延时的技术优势将促进更多的内容从“线下”转为“线上”,PGC(专业生产内容)的方式也会更多地被UGC(用户生产内容)方式和UPGC(用户共享+专业编辑)的双通道模式取代[3]。

二是变革内容传输环节。5G与物联网一起促进了人与人、人与物、物与物之间的相融与互动,超带宽和高速传输带来了内容消费的全程感知与全员参与。

三是变革信息接收环节。沉浸式体验和信息高度黏性成为信息接收环节的主要特征,比如3D打印和VR(虚拟现实)技术延伸了人们的视听触等感觉,全景沉浸式体验无处不在,云计算、区块链及AI智能算法的黏性送达得以实现,并能有效防止虚假信息产生。

显然,传媒及互联网内容产业经管类人才的培养已经突破单一的技术领域和“互联网+单一媒体”领域,从侧重对内容生产和运营能力培养转变为注重对全媒体内容需求理解、全平台传播数据分析、跨平台运营管理的复合型能力塑造。数字经济环境下传媒及互联网内容产业经管类人才应具备四种能力:一是了解各类数字化媒体市场发展的基本供求、资本运作、内容产品(服务)生产运营的经济规律的能力;二是以数据思维和数据挖掘技术为核心的媒体数据处理、分析和应用能力;三是面向融合媒体甚至是未来的智能媒体的跨媒体资源整合、内容生产与商业运营的综合能力;四是适应跨行业的人机协同能力。

二、数字经济专业建设理念

数字经济专业的建设理念在人才培养目标、专业课程体系建设、教学主导模式、实践育人路径和教学质量保障等方面力求创新,以实现Π型人才培养目标。

一是人才培养目标创新。从T型人才培养目标向Π型人才培养目标转变。数字化的知识和信息已成为当今社会经济的关键生产要素,数字技术创新已成为社会经济各领域发展的核心驱动力。在这样的背景下,数字经济专业的人才培养目标将从传统的T型人才培养转变为数字环境下的Π型人才培养,即从强调“专业能力+综合素养”的“一专多能”转变为强调“专业能力和数字化思维+综合素养”的“两专多能”。

二是专业课程体系建设创新。从专业垂直化建构向跨学科建构转变。课程是专业建设的最小单元,传统经管类专业的课程体系是建立在学科知识高度专业化和分化的基础上的,其课程结构特点是专业化的垂直纵深,这与人才培养要求的理论掌控与问题解决能力并重、知识与技能的高度综合性无法适配,因此构建跨学科的交叉融合专业课程体系势在必行[4]。专业课程体系从垂直纵深转向跨学科建构将有助于提高学生培养目标的达成度。

三是教学主导模式创新。从以理论为主导向理实相融转变。因为学科知识高度专业化,所以传统经管类专业的培养体系突出地体现出“理论导向”的特征,如今知识生产和传播已由“理论导向”转变为“问题导向”,理论与实践全面渗透融合成为教学主导模式[5]。在数字经济专业建设中,理论与实践相融需要采用线上和线下相结合的教学方式,建设“泛在化”的学习平台。同时,在理论教学中导入现实数据采集和模型分析,在实践教学中采取校企合作共建模式,推进教学主导模式从以理论为主导向理实相融转变。

四是实践育人路径创新。从定期机制向贯通机制转变。打破原有利用夏季学期进行实习实踐的定期机制,构建包括课内实践平台、课外实务指导与实习平台、“双创”赛训平台在内的三大实践育人平台。每个平台都充分借力产学合作,将业界新知与现实问题及时引入校内的教学活动。

五是教学质量管理与保障体系构建创新。从外部主导向内外协同转变。总体而言,在我国高等教育的改革进程中,教学质量管理与保障体系的建设具有明显的外源性,需要回应外部利益相关者群体对教学质量的问责要求[6]。这种外部主导的质量评价与管理要求又在高校中通过行政层级落实到教学基层组织。在教育教学的改革过程中,我国本科专业评估通过学校人才培养效果与培养目标的达成度、学校办学定位和人才培养目标与社会需求的适应度、教师和教学资源对学校人才培养的保障度、教学质量保障体系运行的有效度、学生和用人单位的满意度等五个维度评价专业建设的质量[7]。基于这种多维度的专业建设评估,数字经济专业的质量管理与保障体系构建应充分发挥内外协同的作用,以专业评估标准为外驱力,以“学校—学院—专业”三级教学管理为支撑,同时辅以学界专业和业界专家评价、毕业生和用人单位评价,形成闭环的教学信息反馈,构建创新质量管理体系。

三、数字经济专业建设方案

从面向未来凝练明确专业定位及人才培养目标、适应需求打造融合课程体系、突出引领优化理论教学模式、体现特色构建实践育人平台、保障有力建设质量管理体系等五个方面推进数字经济专业建设方案落实(见图1)。

(一)面向未来凝练明确专业定位及人才培养目标

中国传媒大学的数字经济专业旨在使学生具备扎实的经济学理论知识基础及系统的管理学基础,能够熟练运用数据分析工具进行产业研究,深入了解数字经济环境下传媒及互联网内容产业的供求新特征、新产品和新业态的运营模式及商业模式,培育具有互联网思维、创新思维以及国际视野,适应未来互联网、数字媒体等领域发展的复合型和创新型的专业Π型“两专多能”人才。

(二)适应需求打造融合课程体系

充分体现数字经济专业“两专多能”人才培养要求,改革课程体系,分模块打造文理交叉的、体现数字经济规律与趋势的课程体系。

一是经济学核心课程模块(课程思政+专业能力),包括政治经济学、微观经济学、宏观经济学、金融学、博弈论等学位核心课程,融课程思政于其中,奠定专业学习基础。

二是数字经济与数据科学课程模块,包括理论课程如数字经济概论、网络经济学、数字营销、数字经济产业政策等,也包括方法工具课程如计量经济学、大数据分析与数据挖掘、数据可视化等。这是培养学生数据思维与数据运用能力的重要课程模块。

三是传媒商务素养课程模块,包括数字媒体市场、国际文化贸易、国际商务英语、传媒经济学、文化产业投融资等课程。此模块在已有双语课程的基础上,循序渐进地打造全英文课程,对学生的英语水平和专业国际视野提出了更高的要求。

(三) 突出引领优化理论教学模式

首先,不断优化理论教学内容。课程组团队合作教学模式突破了单个教师任课的学科背景限制,同时及时更新基于课程模块的学习资源、素材案例资源、新理论和新技术资料,建设“纸质版教材+课件资源+在线学习资源+拓展案例库”的立体化教材体系,确保学生所学与课程能力目标相匹配。

其次,利用学校网络教学平台、雨课堂、畅课等平台,充分发挥智慧教学工具的优势,构建课前、课中、课后一体化的混合式教学模式,建设课程内容与线上资源相结合、理论教学与业界专家拓展讲座相结合的泛在学习平台。目前,三大课程模块中90%的课程已经采用混合式教学模式,多元化的教学模式及教学手段提高了学生的课堂参与度。

最后,提倡合作式学习模式。以所学理论为依托,教师指导学生分组开展分主题或分研究领域的调研与问题探索、数据收集与合作小组汇报,保证每个学生都不游离于泛在学习平台之外。

(四)体现特色构建实践育人平台

Π型人才的培养侧重于培养学生解决问题的能力,要求实践教学与理论教学无缝对接。数字经济专业在实践育人的环节搭建了三大平台。

一是课内实践教学平台。联合媒体及互联网行业数据研究专家打造课程。数字经济专业教师团队与深圳国泰安教育技术股份有限公司、“学堂在线”网络开放课程平台等联合推进的教育部产学合作协同育人项目,通过教师与业界专家共同讲授数字经济与数据科学课程,将经济学的基本原理、数据分析方法与国内外实践相结合,引导学生应用理论和决策工具分析解决现实问题。

二是课外实务指导与实习平台。依托中国传媒大学各二级学院的企业实习基地,打造课外实务指导与实习平台,通过实地调研与岗位实习增加学生业界锻炼的机会,提高学生对行业前沿发展的洞察力;同时通过中外联合培养项目,为学生创造更多的海外交流和参与海外暑期课程项目的机会,开阔学生的国际视野。

三是“双创”赛训平台。带领学生参加创新创业辅修项目。围绕传媒及互联网内容产业的创意热点,通过赛训项目指导学生完成创意、创新产品或服务的业务规划和创业计划,在大赛和实训中锻炼学生学以致用的能力,提升学生的创新创业素养。

(五)保障有力建设质量管理体系

培育以学生为中心的专业质量文化,从制度、资源、师资、督导等四方面构建质量管理体系。从学校的角度,坚持制度赋能基层教学、常态化教学改革与管理培训、专项教改扶持以及定期激励优秀教师和教学管理人员,为各二级学院和专业的发展构建良好制度生态。从二级学院的角度,一方面坚持稳健运行“学校—学院—专业”三级教学管理机制,建设三级督导队伍,从培养方案执行、授课质量、毕业论文质量、人才培养效度等多维度强化督导评价的反馈落实工作;另一方面以二级学院学术资源平台、产教融合平台、国际合作平台、学界和业界导师库为支撑,为学生提供更多的专业学习和实训锻炼机会。从专业的角度,围绕课程模块组建课程教学团队,建立定期的教学研讨与团队协作机制,联通教学与科研,实现基层教学组织育人能力提升。

四、认识与结论

数字经济专业的设立是顺应科技发展和经济形态转型的高等教育领域的改革之一,也是经济学门类下具有现实意义的专业创新。我国开设数字经济专业的高校辐射行业领域各有差异,人才培养及教学创新在持续深化。数字经济专业建设要做到五个突出,不断完善育人体系:(1)专业建设突出以创新与发展为抓手。专业建设不仅要体现数字经济理论的创新,而且要及时跟进数字经济实践的新发展,使学生所学与实践不脱节。(2)专业建设突出以学生为中心,聚焦未来人才能力的适应性,培养“两专多能”的数字经济Π型人才。(3)专业建设突出以产出为导向。数字经济专业建设中贯彻了产出导向——对现实问题的理解、解决问题以及参与社会经济活动的胜任力[8],从产出导向出发,在课程体系设计与实施、理论教学模式和实践教学模式创新等方面覆盖学生应掌握的核心能力,助力学生成长成才。(4)专业建设突出以课程为基础,建设具有行业针对性和引领性的课程体系,推进线上与线下结合的混合式教学模式,形成教学资源、教学体系和教材立体化建设路径;同时,改变理论教学与实践教学完全独立的状态,将数据思维和工具课程引入相关课程模块,形成课内实践的模式[9]。(5)专业建设突出以产教融合为重点,构建产教融合协同的三大实务教育平台,通过课内实践教学平台、课外实务指导与实习平台、“双创”赛训平台建设,提升学生学以致用的能力。

数字经济专业建设是一项全新且复杂的系统工程,一方面需要在教育部的统领下进行专业规范性的建设,形成专业培养的权威性框架体系,另一方面需要立足于学校的学科优势及与传媒业界的广泛联系。中国传媒大学的数字经济专业正在开展创新性的尝试与探索,取得了一些阶段性育人成果,制订了围绕数字经济Π型人才培养、对标“双万计划”的专业建设方案,为新增专业的建设提供了改革的措施和有价值的借鉴。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 教育部启动一流本科专业建设“双万计划”[EB/OL].(2019-04-19)[2021-09-02].http://www.xinhuanet.com/mrdx/2019-04/10/c_137964373.htm.

[2] 中国信息通信研究研究. 中国数字经济发展与就业白皮书:2019年[R/OL]. [2021-09-03].https://www.baidu.com/

link?url=bd-o7RXPuRkQ_0pnmvsfFITLTXW1OsfdHdBL

msqMul_Il61dKydCvVuf3oO6Jrj8BF-EarC5-H1VWnHWC

tOSYq&wd=&eqid=af40787f000064a0000000066440ef02.

[3] 廖祥忠.未来传媒:我们的思考与教育的责任[J].现代传播(中国传媒大学学报),2019,41(3):1-7.

[4] 吉本斯,利摩日,诺沃提尼,等.知识生产的新模式:当代社会科学与研究的动力学[M].陈洪捷,沈文钦,译.北京:北京大学出版社,2011:4-8.

[5] Organization for Economic Co?operation and Development. Interdisciplinary: problems of teaching and research in universities[M]. Paris:OECD Publications Center,1972:25-26.

[6] 劉强.论我国高校教学质量保障体系价值理念与行为模式的重构[J].江苏高教, 2018(2):12-17.

[7] 吴岩.高等公共治理与“五位一体”评估制度创新[J].中国高教研究, 2014(12):14-18.

[8] 闫长斌,时刚,张素磊,等.“双一流”和“双万计划”背景下学科、专业、课程协同建设:动因、策略与路径[J].高等教育研究学报,2019,42(3):35-43.

[9] 刘海涛.高等学校跨学科专业设置:逻辑、困境与对策[J].江苏高教, 2018(2):6-11.

[责任编辑:周侯辰]