苏秦形象流变及其原因探析

李幸草

【摘要】 苏秦是战国时期的大纵横家,因其自身的传奇经历,不同历史时期人们对其形象有不同的认识,而苏秦形象的每次变化都有其原因。战国至汉代,是苏秦大纵横家形象形成之时,战国诸国争霸使其成为合纵六国的大纵横家;汉代,司马迁为其作传,记载他的功绩,使其大纵横家形象深入人心。魏晋时期苏秦则因政治倾向而受到贬低,其形象也被视为“野心家”;除此之外,因宗教的发展,苏秦的形象也在这一时期染上神秘色彩。唐宋时期,苏秦形象由纵横家转为寒门读书人,这与唐宋时科举制的施行及门阀制度瓦解庶民地位上升密切相关。元明清时期,苏秦形象因新的文学体裁如戏曲、小说等的发展而出现了世俗化。通过梳理苏秦形象的变化,我们可以看到历史人物的形象随历史发展变化而改变,各时代的社会环境及价值取向为其变化之因,而其形象产生流变为其果。因此,我们评价历史人物时要全面看待,客观全面地了解其现状,更要了解这现状背后的原因。

【关键词】苏秦形象;流变;原因

【中图分类号】I207 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2023)07-0036-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.07.011

苏秦是一个有着传奇经历的历史人物,是战国时期纵横家的代表,他的个人事迹主要包括刺骨奋学、合纵六国、为燕间齐等,这些事迹在《战国策》中有所记载。除此外,司马迁在《史记》中专门作了《苏秦列传》。在战国史研究方面,苏秦相关问题的研究是学界关注的热点。学者们对苏秦的研究角度多样,譬如苏秦事迹考究、《苏子》典籍研究、出土文献《战国纵横家书》以及苏秦形象研究等方面,而在苏秦形象方面的研究又是学者们关注的热点。

一、战国至汉末:合纵六国的纵横家

苏秦的故事千古流变,人们对苏秦形象的认识在间谍、纵横家、寒士这三种中变化,而这三种形象并非一开始就是人们对苏秦的形象认知,而是不同时代的人们在其当下社会环境价值取向的影响下认知的苏秦形象。因此,我们追溯苏秦故事在不同朝代的变化,就可看出其形象流变,也可据以分析其产生变化的原因。我们首先看战国至汉末苏秦的形象。这一时期人们对苏秦的认识并没有形成主流观点,这一时期是苏秦形象的形成时期。

(一)苏秦纵横家形象的形成

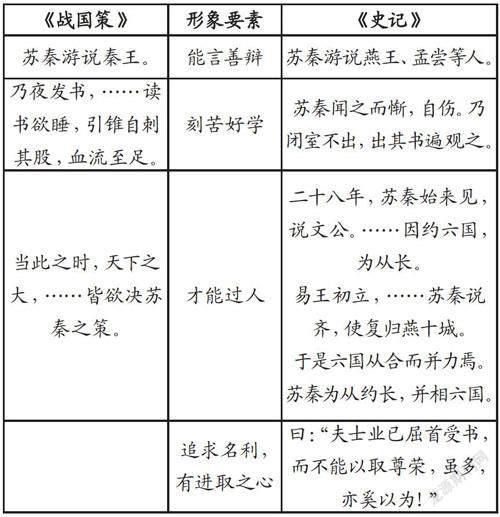

苏秦的故事最初在《战国策》中有所记载,后司马迁据《战国策》所载苏秦事迹为其作传,增添了一些细节内容,将关注点放在苏秦合纵六国伐秦的事迹上。除此之外,还有这一时期人们对苏秦的评价也对苏秦的形象有影响。现今我们认识苏秦形象就要结合这些史籍记载以及学者们根据这些材料做出的研究成果来看。先从《战国策》①和《史记·苏秦列传》②上的内容来看苏秦形象,我们将其部分内容及提取形象信息列表如下:

从上表的信息可以看出,苏秦是个善游说、有谋略、勤奋好学、积极进取、宽容大方、知恩图报的纵横家。然而,也有不少人对苏秦的行为并不认可,给予反面评价。例如,荀子就认为“内不足使一民……善取宠乎上,是态臣者也……故齐之苏秦……可谓态臣者也。” ③“态臣”一词道出荀子反对不顾道义,靠言辞之辩获得重用的行为,也表现出荀子对做出此类行为人的贬低。无独有偶,在《战国策·附录》也言:“故孟子、孙卿儒术之士……苏秦为从,张仪为横;横则秦帝,从则楚王;所在国重,所去国轻”④,将以苏秦为代表的纵横家作为倾危之士,是善权谋多变之人。当时之人对苏秦的评价多是贬低,但是也有正向的评价,例如司马迁在《苏秦列传》中评,“苏秦兄弟三人……夫苏秦起闾阎,连六国从亲,此其智有过人者。吾故列其行事,次其时序,毋令独蒙恶声焉。”⑤司马迁看到了苏秦的过人之智,故而为其作列传,为其名声辩护。

(二)縱横家形象形成之因

当然,人们对苏秦的褒贬评价是有原因的。战国时期,礼崩乐坏,诸侯兼并,社会阶层出现较大流动,上层贵族社会地位不断下降,下层庶民社会地位不断上升。对庶民而言除了依靠军功获得名利财富外,还可以凭借学术进入仕途。苏秦以自身学术,游说诸国,靠纵横谋略获得重任。然其行为多有与当世价值取向——信义相违背之处,也因此易受他人的言辞贬低,如前有“态臣”之评,后有“倾危之士”之言。在秦统一六国后,始皇焚书坑儒,纵横家及其学术主张受到打击;汉武帝时又“罢黜百家,独尊儒术”,同样不得发展,世人皆“讳其学术”。那么,何以苏秦的形象在太史公司马迁面前又是正面的,且苏秦的“大纵横家”形象又恰恰形成于汉代?首先,从《史记·苏秦列传》的内容就可看出,司马迁认为苏秦的功绩主要是合纵六国以摈秦,这顺应了战国末年以来列国对秦国的敌视,是“诛暴秦”社会主流意识的体现,而在《太史公自序》中,司马迁直言为苏秦作传的原因是“天下患衡秦毋餍,而苏子能存诸侯,约从以抑贪强。” ⑥因《史记》开创了纪传体史书的先河,是正史第一部,后世多仿其记载史事,这也使得司马迁笔下的苏秦成为大家眼中的大纵横家代表。

二、魏晋南北朝:野心家还是神仙

魏晋南北朝时,有涉及苏秦故事作品出现,侧面体现出人们对苏秦的形象认知。在《三国志·武帝纪》中有言“夫有行之士未必能进取,进取之士未必能有行也。陈平岂笃行,苏秦岂守信邪……有司明思此义,则士无遗滞,官无废业矣。”⑦这体现出武帝曹操对苏秦的认识——虽有看到苏秦在遵守信义方面的缺失,但其有扶助弱小燕国的功绩,而曹操是继司马迁后再次以“进取之士”四字描述苏秦形象。在史学记载以外,有诗文从苏秦故事中取用典故,例如西晋左思《咏史诗八首(其八)》和北周庾信《拟咏怀诗二十七首(其二)》都从苏秦故事取典。左思以“苏秦北游说,李斯西上书。俯仰生荣华,咄嗟复雕枯。”⑧诗人看到苏秦等人在飞黄腾达之后难逃被杀的经历,所以不羡慕苏秦等人,也放弃对荣华富贵和理想的追求,诸语道出自己对现实社会的失望之意。当然,这一时期也有对苏秦多讥刺语的作品出现,如汉诗《箜篌引》和魏文帝曹丕的《煌煌京洛行》等。曹丕在《煌煌京洛行》一诗中云:“苏秦之说,六国以亡。倾侧卖主,车裂固当。”⑨这里魏文帝在苏秦合纵六国的故事基础上用贬低的态度评价了苏秦,认为苏秦正是“倾危之人”,死有余辜,正是在一定程度上显示当时权贵们对苏秦形象的认识——贬低、鄙夷。

除此之外,苏秦的形象因其传奇的经历在后世之人的附会下还沾上了一点神秘色彩。东晋王嘉《拾遗记》就是以荒诞不经的笔法记载了苏秦、张仪“勤苦写书”后路遇鬼谷子授书的故事,这显然是受到了前人关于苏秦张仪师从鬼谷子的传说的影响;北朝杨衒之《洛阳伽蓝记》记载了苏秦冢的相关传说,“里西北角有苏秦冢……众僧常见秦出入此冢,车马羽仪,若今宰相也”⑩,这为苏秦故事披上了宗教及神佛化的神秘色彩,也正是许中荣所认为的“苏秦故事的另一转向时仙佛观念的渗入”。⑪

从整体上看,苏秦故事在这一阶段的流传,主要受《史记·苏秦列传》合纵六国故事的影响,人们忽略了苏秦的其他活动,如作为燕国的间谍去齐国活动,身死殉燕,故而人们看到的苏秦形象也是纵横家这一身份,只是人们在看待苏秦行为价值这一问题上意见呈两极分布。苏秦形象在此时发生变化的原因如下:其一,人们对苏秦的看法是受社会环境影响的。魏晋南北朝时,政局处于极其不稳固的时期,民众们渴望太平的心态不自觉地就放大了对那些合纵连横、搅动局势的游士的反感,因此苏秦在这时呈现出的形象是“无信”“巧佞”。⑫其二,苏秦的故事及其形象还受到门阀制度的影响。随着王朝的政治稳固,西汉中后期的士人已不同于战国至汉初的“游士”,而是具有深厚社会基础的“士大夫”,皇帝在任人方面倾向于选择贵族世家,而非寒士,这种社会心态对苏秦故事及人们对苏秦形象的认知产生导向影响。在这种社会心态中,接近“寒士”身份的苏秦就成了企图突破这一社会趋势的野心家,因此,就出现人们对苏秦故事避而不谈、贬抑其人的现实。

当然,这一时期苏秦的形象要素中也增添了一些新的内容,即因附会出的神迹而出现的神秘色彩,这同样是受当时社会思潮的影响。魏晋之时,融合儒学和道家学说的玄学的发展使人们更关注一些幽深玄远的问题,而不是追逐现实社会的荣华富贵。另外,佛教也得到大发展,传播范围广阔。在其传播过程中,就有一些带有神秘色彩的故事附会到过往名士身上,一方面可以引起人们的关注,利于宗教传播;另一方面,这种现象也是当世人对历史上有名之士事迹及人物形象的求知欲的体现。

三、唐宋:一个成功的寒门士子

唐宋时苏秦形象一方面来源于当时著史人员的评价之词,一方面来源于当时诗人词人创作时借用苏秦典故所表达的本意,而这本意恰恰表明作者对苏秦的认识焦点,也就是关注的形象要素。

(一)苏秦的寒门士子形象

据《贞观政要·崇儒学》篇记载:

太宗尝谓中书令岑文本曰:“夫人虽禀定性,必须博学以成其道……是以苏秦刺股,董生垂帷。不勤道艺,则其名不立。” ⑬

唐太宗认为人必须通过博学来启发先天之性,成就自身,苏秦就作为例子被列举。这里已经可以看出人们对苏秦的关注在于他的个人才能和勤学的精神。而在《全唐诗》和《全宋词》中,同样也有部分诗词作者引用苏秦典故。《全唐诗》中《孙长史女与焦封赠答诗》一文上有“苏秦求富贵,自有一时回” ⑭的诗句;白居易有“惠深范叔绨袍赠,荣过苏秦佩印归”⑮之作;薛逢作有“未学苏秦荣佩印,却思平子赋归田”⑯之言;沈亚之在《送庞子肃》中有“三年游宦也迷津,马困长安九陌尘。都作无成不归去,古来妻嫂笑苏秦”⑰之句;海顺在《三不为篇》写道“我欲刺股锥刃,悬头屋梁……纵任才辩,游说君王。高车反邑,衣锦还乡” ⑱;苏轼《浣溪沙》“谁怜季子貂裘敝”看到苏秦初次初仕失败后的落魄;同样感叹这一事的吴则礼在《鹧鸪天》中写道“自怜季子貂裘敝,来与机云相对闲” ⑲。

(二)苏秦形象的转折点

综合分析上面的诸多材料中引用的苏秦之事,可以看出人们更多关注苏秦的勤奋求学以及他前贫后富的身份轉变。苏秦刺股苦学的精神鼓舞了当时诸多渴望通过科举改变命运的寒门子弟,而其先时贫寒后得“肩佩六国相印”的荣华富贵的人生经历也是当时人们想要做到的事,这个共同点就使得当时学子喜欢以苏秦为榜样。总之,在唐宋时期,苏秦的形象就变成了贫寒出身后通过读书获得荣华富贵的寒门读书人,而其纵横谋略的具体事迹则不受重视。

苏秦形象在唐宋时期发生如此大的变化原因与唐宋时科举制的确立、发展有极大关系。唐宋时期,科举制度的推行为寒士出将入相提供了可以期许的舞台,因此寒门学子参与政治的热情空前高涨,他们刻苦求学,十年寒窗,以期在科举中出人头地,跨越阶级。寒门发迹的苏秦就与此时的士人跨越时空产生了心灵的共鸣。唐时,科举初立,学子受其规则鼓舞,昂扬向上,大多看到苏秦配黄金印时的得意;宋时,科举已经完善,学子们对其态度趋向保守,也看到苏秦在成功的失败落魄,表达自己的同情心理。唐宋时学子以苏秦为自身的比照,不仅使得苏秦的形象产生转变,更使得这种变化深入人心,为广大民众及后世之人接受,给后人认识苏秦形象造成巨大影响。

四、元明清:戏曲小说中的苏秦

至元明清时期,苏秦的形象呈现出两种发展——一种是历史人物形象,在史学家们的评论中可以侧窥一二;一种则是在唐宋变化的基础上,于细微处产生了变化,而这种变化始于新题材——杂剧及小说的出现,运用苏秦故事进行文学创作。

(一)新题材中苏秦形象

元代中叶,杂剧《冻苏秦衣锦还乡》对苏秦的身份进行调整,把其塑造为农家子。此外,该杂剧还对苏秦故事进行改动,最大的情节变动就是逆用《史记》中记载“苏秦智激张仪入秦”事,而改为张仪“冰雪堂”智激苏秦入赵。⑳元代的杂剧对苏秦故事进行较大改动,突出苏秦的起落与家人的态度的前后矛盾,表达对世态炎凉的感慨。

明清小说中,在文学创作上又像是汉代及以前的风格反照,苏秦故事受到复古文学思潮的影响,人们对其创作又表现出接近史实的特点。嘉靖年间至乾隆时,余邵鱼的《春秋列国志传》、冯梦龙修订的《新列国志》和蔡元放的《东周列国志》都呈现出“文雅”倾向,这一倾向把苏秦“寒门读书人”的形象又变回成历史传记中的原形。不过,这次改回去原形的苏秦形象不管怎样也早就变得寒士化,无法回到最初的模样。

(二)史家对苏秦形象的认识

在评判历史人物中看苏秦形象中,明代部分史学家也对苏秦有新的认识。明代李贽曾对苏秦、张仪评述曰:“士之有智谋者未必正直……是亦不足贵矣。” ㉑李贽在评述苏秦时认为谋士贵在智谋而非是品行,因为对于国家来说,士的智谋比品行更能影响国家的发展存亡。无独有偶,王阳明同样褒扬苏秦之智,在《王阳明全集·知行录》中说“苏秦、张仪之智也,是圣人之资……仪、秦学术善揣摸人情,无一些不中人肯启,故其说不能穷。” ㉒由此,我们可以看到在明代时,部分学者已经将苏秦的智谋与其信义取向分开看待,对苏秦的形象认识更客观了一些。

(三)元明清阶段苏秦形象变化之因

元明清时,社会发展迅速,市民文化发展更是繁荣,市肆勾栏中传播着百姓喜欢的杂剧戏曲,印刷术的改进使得平民百姓也可以读书,小说新题材的出现更使人们对历史故事的创造更加灵活。在元代时,受社会的影响,人们通过在杂剧中演绎苏秦在富贵前后的不同待遇来暗喻当世的世态炎凉;到明清时期,朝廷在思想上进行压制统治,大行文字狱,学术风气改变为复古,故而小说在记苏秦事迹时就回到史籍上记载的那样。总的来看,苏秦的形象在明清时又回到合纵六国的“纵横家”这一身份上。在其纵横家形象外,人们更多关注到他的前贫寒后富贵的人生经历,而忽略他的“间齐”事业和知恩图报的好品质。而在评价苏秦时,人们的立场也越显客观。

五、结语

通过梳理苏秦在各个历史时期的形象,在原典、诗歌、戏曲、小说等作品中探析苏秦形象的变化及变化的原因,不难发现苏秦形象以《战国策》《史記》等典籍中记载纵横家的形象为基础,而后在不同时代又因独特的社会环境使得人们对苏秦形象有着别样的认知。

战国时诸侯兼并,具有谋划的策士苏秦就得到重用,他因有合纵六国的功绩成为纵横家的杰出代表。然而,由于一些人对旧礼法的坚持,所以视苏秦的纵横策略为狡诈、善变,评价苏秦为“态臣”“倾危之士”。魏晋时期,人们对苏秦故事并没有很多关注,对他的评价也是反面评价较多。魏晋时期的政治由门阀世族把控,他们对那些企图通过谋划获得权力的人抱以敌视态度,故而有着“野心家”形象的苏秦也就多得到负面评价,遭到贬低。此外,宗教的发展也使得苏秦形象沾上神秘色彩。

人们对苏秦形象的认识在唐宋时期发生了焦点的转移。唐宋以前,人们关注的是苏秦的谋略智识,评价其功绩;唐宋以后,苏秦在世人眼中就成了一个成功的通过读书改变命运的寒门读书人。而这一转变的契机就是选官制度的改变。唐宋时,科举制得到应用,广大寒门学子找到改换命运的途径——科举入仕。他们开始苦读求学,以期入仕后的荣华富贵,苏秦成为他们的榜样。正是因苏秦有前贫寒后富贵的经历,才能激励着唐宋时甚至后来的诸多寒门学子苦读,通过求学来改变命运,这种期盼已在这些人的作品中体现出来。到了元明清时,苏秦形象基本没有大的变化,只是更具世俗化特征,而这是受这一时期的社会发展的影响造成的。元明清,中国的农业、手工业、商业都在前朝代的基础上不断发展,人们的文化追求也逐渐扩大。印刷术的改良使得识字的人群扩大,新题材的出现也促进了文化的传播。在这种情况下,普通大众喜闻乐见的文化就成了社会的主流,在戏曲和小说中的苏秦故事及其形象就更体现世俗化的特征。

总体上看,后世认识的苏秦形象就是合纵六国的纵横策士形象,贫寒隐忍、进取功名的形象,身佩六印、衣锦还乡的形象。而这些形象是我们通过史传典籍来认识的,但这不是我们认识苏秦的最终结果。对苏秦形象的认识还会受到学界研究的影响,新出土材料的发现可能丰富或推翻我们以往对苏秦的研究,这也影响着我们对苏秦形象的认识。因此,认识苏秦形象也是以阶段的方式来进行,对这个结果也要持客观的态度和发展的眼光,不受立场偏见影响,不受时代价值局限。

注释:

①(西汉)刘向集录:《战国策》,上海古籍出版社1983年版,第78-92页。

②(汉)司马迁:《史记》,中华书局1959年版,第2241-2279页。

③(清)王先谦撰:《荀子集解》,中华书局1988年版,第247-249页。

④(西汉)刘向集录:《战国策》,上海古籍出版社1983年版,第1196-1197页。

⑤(汉)司马迁:《史记》,中华书局1959年版,第2276-2277页。

⑥(汉)司马迁:《史记》,中华书局1959年版,第3313页。

⑦(晋)陈寿:《三国志》,中华书局1999年版,第31-32页。

⑧转引自蔡运章:《苏子辑校注释》,上海古籍出版社2019年版,第466页。

⑨(宋)郭茂倩:《乐府诗集》,中华书局1979年版,第582页。

⑩(魏)杨衒之撰,周祖谟校释:《洛阳伽蓝记校释》,中华书局1963年版,第104页。

⑪许中荣:《苏秦故事的文本演变及其文化内涵》,《天中学刊》2016年第3期,第22页。

⑫许中荣:《苏秦故事的文本演变及其文化内涵》,《天中学刊》2016年第3期,第22页。

⑬(唐)吴兢撰,谢保成集校:《贞观政要集校》,中华书局2003年版,第385页。

⑭《全唐诗》卷867,中华书局1980年版,第9823页。

⑮白居易:《初除官蒙裴常侍赠鹘衔瑞草绯袍鱼袋因谢惠贶兼抒离情》,《全唐诗》卷440,中华书局1980年版,第4910-4911页。

⑯薛逢:《座中走笔送前萧使君》,《全唐诗》卷548,中华书局1980年版,第6329页。

⑰沈亚之:《送庞子肃》,《全唐诗》卷493,中华书局1980年版,第5581页。

⑱海顺:《三不为》,《全唐诗》卷808,中华书局2013年版,第9198页。

⑲唐圭璋编:《全宋词》(第二册),中华书局1999年版,第955页。

⑳韦莹莹:《苏秦史传文学形象及其影响研究》,广西民族大学2017年硕士论文,第62页。

㉑韩兆琦:《史记笺证》,江西人民出版社2004年版,第4096页。

㉒(明)王守仁:《王阳明全集》(全二册),上海古籍出版社1992年版,第114页。