从红色象征到红色展演的实践结构

——中国红色微电影盛典的人类学阐释

刘安军,余承周

(1.安徽广播影视职业技术学院管理学院,合肥 230011;2.安徽广播影视职业技术学院新闻传播学院,合肥 230011)

一、问题的提出

中国红色微电影盛典(后简称“红色盛典”)已历时四届,从2018 年第一届时的两百多部参评作品,到2021 年第四届的2 886 部微电影作品参评,主竞赛单元作品530 部,红色盛典已经成为国内最具影响力的红色品牌电影活动之一,业内建立良好口碑的同时,也为承办方安徽省六安市金寨县树立起了一个红色文化的IP。居伊·德波曾言,在现代生产条件占统治地位的社会中,“整个社会生活显示为一种巨大的景观的积聚”,景观集合的目的不止于图像层面,同时也建立了新的“人与人之间的一种社会关系,通过图像的中介而建立起的关系”〔1〕。红色微电影作品的展演活动,建立了一个地方特色的“文化隔热层”,深化了地方、族群的文化认同,也在实践过程中强化了这种归属感的结构形式。红色盛典可以被看作是广泛文化转型现象的一个部分,它是视觉空间、新的技术设备以及地方社会关系相互协调的产物。人类学的电影研究不仅局限于电影内容本身,而是要延伸到电影与其社会的关系、电影的文化功能文化影响、电影中蕴含的更具普遍性的文化模式等〔2〕。本文要探讨的是,作为一种文化实体,红色象征生产中实践与结构形成怎样的关系?红色盛典这样的文化展演与现实建立怎样的实践关联?红色文化展演活动有哪些文化启示?

二、传统、规范、能指:红色象征生产中实践与结构的相互作用

黑格尔将人类早期艺术中理念与形式的联系总结为“象征性艺术”,在象征艺术里内容和形式是“在于内容意义的现象去暗示它所应表现的内在意义”。作为一种基本的艺术类型,象征性艺术“所担负的任务是把单纯的客观事物或自然环境提升到成为精神的一种美的艺术外壳,用这种外在事物去暗示精神的内在意义”〔3〕。在红色象征中,精神的能指与意义的所指往往是一种“胶着”的“同构”状态,这种意指作用被罗兰·巴尔特看成是一种过程,在这个行为中“能指和所指结成一体,这个行为的结果就是记号”〔4〕。在中国,红色与意义的“同构”由来已久,在汉族文化中,红色是五色之首,红色象征夏天以及五行中的火,被当作太阳的化身,进而转化为人们对色彩的崇拜,汉族人生活中视红色为喜庆吉祥的象征。在满族的萨满崇拜中,红色与祭祀牺牲相关,也象征着激情、兴奋的情绪〔5〕。中国人普遍将红色视为革命的象征,赋予其政治意义。在土地革命时期,中国共产党就提出“赤化”革命目标。1928 年5 月,中国共产党领导的军队“正式命名为红军,取消以前革命军的名称”〔6〕。红色也自此成为中国革命的象征色,之后的革命艺术实践也被赋予了红色的精神维度。

(一)红色象征的人文地域性传统

红色文化的传承对于安徽是一个地域性课题,红色盛典的作品也要求不能是全然现象的纪录,虽然作品的取材可以不受地域限制,但是微电影作品的形式及相关的技巧要能够融入红色社会化活动的模式。红色象征生产者要面临的首要问题是:“如何使之和一些特定的生活范式的前后关联协调导入。而且,是这种赋予艺术客体以文化意蕴的导入。”〔7〕据《安徽文化史》记载,安徽在汉代就是学校教育发达的地区,当地官员和士绅都重视社会教化,从郡国学校到乡里村塾尊儒兴学运动连绵不断,儒家的家国理念成为一种集体无意识一代代传承下来,故有“东南邹鲁”的美誉。“朱子之教”在徽人观念中嵌印很深,明清盛极一时的徽商,将“分财佐国家”视为己任。徽商在明代的抗倭斗争中不惜成本“犒资筑城”,地方遇到水旱蝗灾,徽商也会捐资“济饥”“平巢”“折券”“施药”“助赈”〔8〕。近代以来,安徽也是民族解放运动的热土,出现了胡适、陈独秀、蒋光慈等先驱志士。红色盛典的承办地六安金寨是全国闻名的革命老区,是鄂豫皖边区传播马克思主义和建立中共组织最早的地区之一,是鄂豫皖边区革命武装斗争的重要策源地,红军的主要诞生地和鄂豫皖革命根据地的核心区。据金寨县志记载,新中国成立后被追认为革命烈士的有10 858人,占安徽省革命烈士总数的五分之一,授衔各级金寨籍少将以上军衔者59 人,革命历史歌曲《八月桂花遍地开》唱响全国〔9〕。六安的城市品牌形象定位为“绿水青山、红色六安”,作为一块“有担当的红色土地”,六安有讲好红色故事的象征资源,有承载红色文化的精神空间。红色盛典可以理解为特定社会文化环境和地理环境的产物,红色象征的生产与展演也正是对自身文化材料的运用。

(二)“微”与“红”的规范

网络文化时代的知识消费不是单向事件,而是在生产团体之间以及参与者之间的一次次对话中完成的,正是在这些对话中,发生了对产品产生影响的关键转变。被问及微电影盛典征集的作品创作有哪些要求时,参加过三届红色微电影盛典作品征集的导演夏冬冬认为,微电影之“微”,首先在篇幅上,征片公告上规定参评的微电影时长在5~30 分钟,而院线电影标准长度是90 分钟,较短的时长也就决定了其更短的制作周期和制作成本。微电影在技术规范方面也有别于大银幕电影,后者在视听效果上要求更高,比如大银幕电影需要满足影院的声音播放系统,音效上至少是五点一声道,而微电影创作立体声即可。视觉上,院线电影场景的视觉清晰度也要达到一定要求,微电影中战争画面的逼真效果也不必做到院线电影的标准。在投入成本上,院线电影投资要在5 000 万元以上,微电影则少得多。导演夏冬冬介绍,他们制作的一部参赛作品投资成本一般在3 万元至5 万元,其中包括了设备成本、演员、服装、化妆、道具、制作、发行等一系列费用。如果能够获奖金,加上出品单位的资金扶持就可以填补前期制作支出。其次,就是红色微电影之“红”。大部分作品的出品方并不是直接制作方,只是出资方,他们邀请有资质的影视公司来制作。比如《护航1921》出品方是浙江省国家安全厅,制作方是浙江法制报影视中心;《金刚台》出品方为六安市文化和旅游局,由安徽星灿文化传播公司等几家机构联合摄制。甲方的诉求是社会效益,网络传播参赛的微电影作品,没有院线影片的票房收入,也基本没有网络电影的发行收入,播放平台除了红色盛典的官方网站之外,会在视频网站和学习强国等几个App 中免费展映,不会获得超出制作成本的经济收益,他们要的就是直接的意义表达。丁亚平曾对微电影特征这样描述:“微电影就是第三电影,融入了开放性、即时性、互动性的特点,可以理解为相对于基础性电影的功用性电影。”〔10〕在这里电影的基础功用就是获得奖项的荣誉,增加圈内的知名度。所以参赛红色盛典的作品必须有显著的意义指向,如果基本主题所指模糊不清,那么作品就必然要失败。

(三)能指生产中的真实性要求

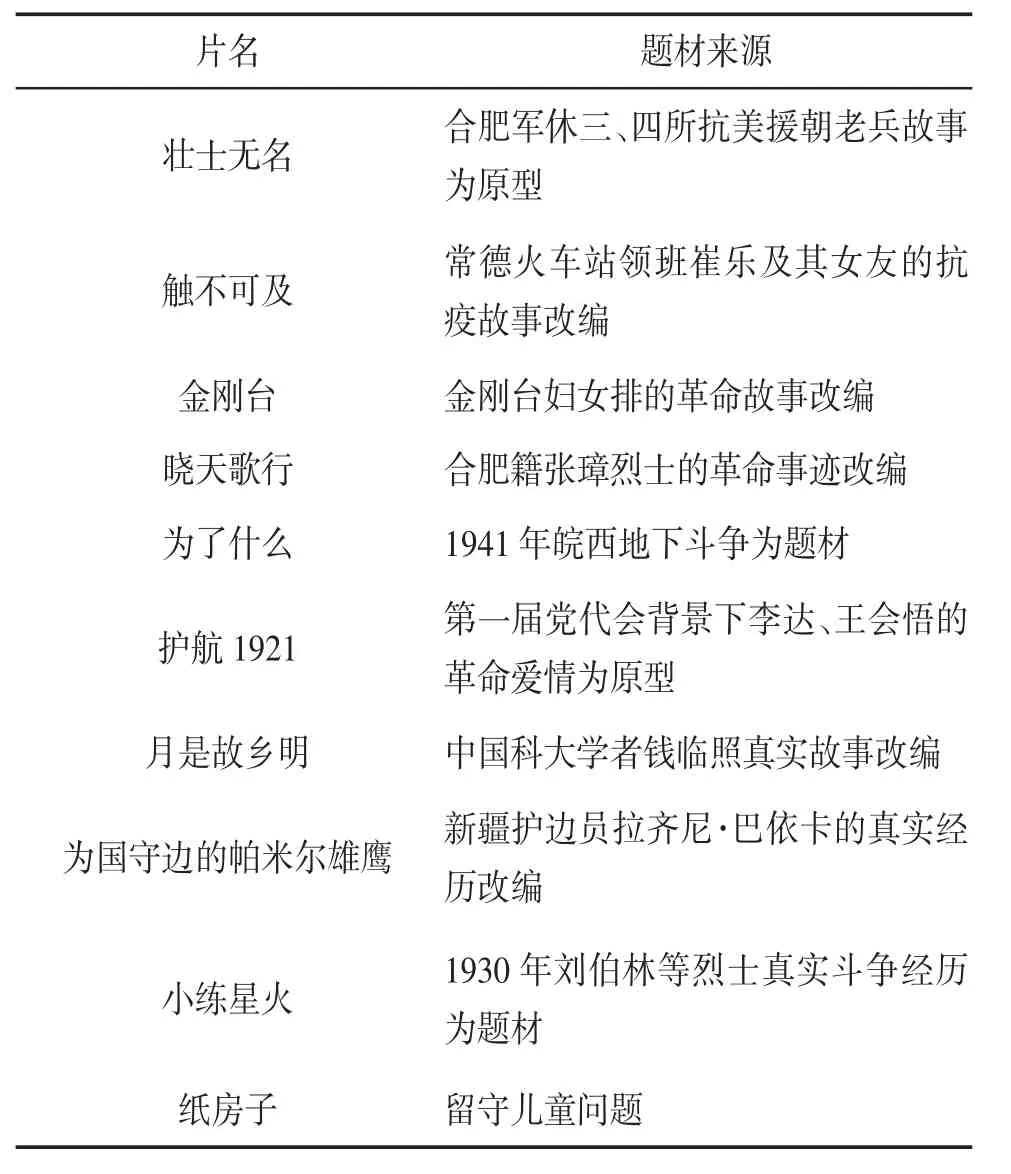

电影理论家克拉考尔发现,人们的精神连续与视觉的连续相关,电影倾向于表现一种“仍然跟物质现象紧密地、仿佛有一根脐带联结在一起的生活,而它的情绪和理智内容即来自这些物质现象”〔11〕。历届红色盛典都会有一个基本竞赛单元即是红色现实主义题材,现实主义的作品第一要求就是真实,因为观众只有在确认“立象以诚”后才能在心理上促成观念的建立。导演夏冬冬介绍了他们拍摄参赛影片《叶挺与汪五婆》的过程,为了保证制作“不出历史问题”,他们的创作会分成四步求真,第一步是在故事情节上求真,制片方找到熟悉当地历史的本地编剧,对一个真实发生的故事进行改编,要求剧情发展的每一个基本细节都能通过明确的、造型的素材表现出来,以力争影片对现实的尽量还原。第二步是拍摄时的场景求真,创作过程中场景还原度尽量高,人物造型尽量贴近原型、实地取景尽量还原历史。要达到这样的要求,拍摄前需要查找相关资料,走访实地及故事亲历者,学习已有的相关影片。第三步是在初剪成片后求证,他们会找到相关人员和专家进行审核,避免知识盲区造成的疏漏。最后就是在后期制作中结构求真,通过蒙太奇手法赋予镜头以一个跟情节有联系的含义推动剧情。为了让观众能更直观地将历史和现实进行关联,在他们的作品中多次以物品蒙太奇的形式进行剪辑,在《叶挺与汪五婆》中即采用一张老地图转切现代和过去两个时空。这种类似叠影的效果,去弊历史发展过程,明晰象征指向。正如爱森斯坦所言“电影原理并不是从天上掉落人间的,而是在人类文化的深层中发展出来的。一切形式和种类的电影笔法是由产生电影作品的那个社会的社会发展所决定的”〔12〕。第四届红色盛典的10 部优秀奖作品中的9 部,在影片中指明题材的现实来源,从历史情节、造型细节、结构方式都以真实为共同特征(见表1)。

表1 第四届中国红色微电影盛典10 部最佳微电影及题材来源

三、多元形式“中心”指向:红色文化展演中的实践结构

“文化展演”概念最早由美国符号人类学家米尔顿·辛格提出,在他看来,展演涵盖西方文化认定的“戏剧、音乐会、讲演,同时又包括祈祷、仪式中的宣读和朗诵、仪式与典礼、节庆”等形式,也包括那些既有知识以外的“被我们通常归类为宗教和仪式而不是文化和艺术的事项”。“文化展演”旨在研究局部社区与整体文化间的连续性,辛格在研究南印度宗教信念传播和行为中发现了一种持续出现的“通式”,文明的传承不是经由精英式的“专家传递”,那些具有“中心性”的特定事物会以不同的形式在各种场合反复出现,其中包括婚礼、(圣线)仪式、庙会、狂欢、仪式背诵一本圣典,舞蹈或是一场虔诚的电影〔13〕。迪基从媒介人类学的角度指出“文化表演”应该包括仪式、电影、竞技等多个方面。另一位人类学家麦卡隆描述“文化展演”是这样的一些场合:“我们作为一种文化或作为一个社会对自我进行反思并加界定,将我们共同的神话和历史戏剧化,以不同的方式表现自我,最终在某些方面有所改变而在其他方面却又依然故我。”〔14〕可以总结,文化展演具备两个方面的特征,一方面是具有多元的知觉形式,另一方面,多元形式有“特定类型事物”的话语指向,特定文化是在多元表演相互联系间形成的。

(一)他者与主体:红色文化表演的演与观

表演是一个多名参与者之间的互动活动,个体通过面对面时的行为对彼此产生影响。戈夫曼定义表演为:“个体持续面对一组特定观察者时所表现的、并对那些观察者产生了某些影响的全部行动。”〔15〕在表演过程中,个体总会想方设法利用各种可能性,通过那些可靠的信息和方式来引出其所制造的特定印象。红色展演是一项媒介事实,观演者与表演者形成一个文化场域,目的是让表征与意义达成一致。红色题材海报设计竞赛(第五届),让观演者演变为表演者,在红色场域里互换角色。红色视频展映(第四届),在专门设置的场地展映地域性红色影片及红色盛典往届优秀影片,以展现活动的区域文化特征,扩大“他观”的范围。VR 红色电影互动场景(第四届),在设计的虚拟空间中进行文化自我展示,提高“观”的真实性和“他”的互动性。媒介作品红色单元的设计、庆典仪式中红色视觉元素的运用,包括红色舞台布景、主持人的红色穿搭等等一起构成红色文化“自体”视觉表达。听觉方面,红色盛典有自己的专属歌曲,金寨县政府为红色盛典创作了主题歌曲《红色记忆》(第一届),为了表现文本与象征的一致性,在第二届红色盛典的仪式中请一位金寨籍歌手来演唱。老革命后人作为盛典顾问发声,启动仪式邀请了洪学智将军之子、胡正先将军之女参与(第一届),以显示活动是百年红色文化传承的一个环节。红色影人推荐优秀作品,推优典礼邀请在红色剧《觉醒年代》中扮演重要历史人物的马少骅、侯京健参加颁奖典礼讲话(第四届),影人们的形象作为一种实体性事物与社会声誉形成一致来展示意义。仪式中红色歌曲的演唱,《我和我的祖国》(第二届)、《国际歌》(第三届)、《红船起航》(第四届)这些具有明确符号意义的歌曲曾有过广泛的传播范围,求得“注意力集合体”关注,一个有效的方式就是让两者“拥有共同的参照符号这个条件”〔16〕。参加典礼的人们齐唱红色经典歌曲,公众与意义在物理层面共存并展示出来。“主位”和“他者”自觉地归属于一个持有共同历史记忆与文化传统的民族群体,通过表演的传播,“内在参与而非身份超然地表达这个群体的文化诉求”〔17〕。

(二)消费象征:红色文化舞台人为选择

红色盛典的舞台是由国有企业和当地政府合作搭建,据承办方安徽广电集团的负责人介绍,安徽电影集团以项目形式向六安市政府提交策划书,红色盛典吻合六安市的“红色”气质,“绿水青山”的政策指向对项目的成行有推动作用。从实践角度,红色舞台可以分为线上和线下。线上,红色盛典有自己的官方网站,征稿信息会经由电视媒体、人民网、新华网等具有官方背景的媒体平台进行发布,百度百科创建“中国红色微电影盛典”词条,鉴于网络文化的需求,抖音、快手发起红色相关的话题讨论和活动。线下,红色盛典的举办舞台选择的都是非完全商业意义的场所,首届红色盛典的启动仪式选择在人民大会堂举行,第一届的盛典推优在六安市文化馆举办,之后的推优典礼都延续这一传统,选择的皆是当地红色文化活动中心作为展演场所。意义与它的显现方式始终密不可分,表演方式是意义的基础,“所有意义都是人为性的,在人为性之中找到它的存在方式,并通过人为性而变成颜色、声音与画面,变成语言,变成客观现实的配置方式”〔18〕。鲍德里亚认为,主导消费行为的不是物而是人,现代社会的消费关系是一个“暗示意义链”,所以他断言,消费领域是一个富有结构的社会领域。红色舞台是一个消费系统,对这一消费场域的选择是发起者对符号秩序的维护,“仪式与影像的链接在宏观层面是一种‘气氛’的嫁接,在中观层面是一次次议程设置的媒介实践”〔19〕。红色舞台的控制者发挥着引导的作用,使普通人对重要关系的看法和理想体系一致。

(三)权力的镜与像:地方红色文化专员

在辛格的研究中,文化专员是指隶属于特定机构的文化参与者,他们以赞助人、表演组织者、机构受托人的身份出现。他们熟悉特定领域的文化规则,是拥有话语权的人,他们不仅是“文化志向和标准”的制定者,“还要对整个文化传统负责”。艺术的生产不是个人的天赋行为,而是在一个艺术界中,相互影响的各网络协作集体完成的。“所有的参与群体的互动产生了一种对于他们集体制作之物的共有价值感。他们对共有惯例的相互赞赏,以及他们给予彼此的相互支持,使他们确信他们正在做的事情是值得的”〔20〕。这种共有的“价值感”形成于参与者们的“前经验”,拉康的镜像理论认为,人们在言说前,心中会有一个没有具体面目的“他”,这种看不见的意象,“代表了社会关系的某种张力,这种‘张力’的实质是一种现实的牵引性强制”〔21〕。

地方政府主流的权力意志,透过社会实践一直凝视着文化主体的建构。六安市是红色盛典的主要承办方,红色基因、红色精神传承是活动持续的权力动因。每届活动从征片到颁奖都会经历半年以上的时间,以第四届微电影征集为例。评委会有两个层级,初选和终选,第一阶段由安徽大学学生社团对数千部作品进行初选,终审由主办方选择的5~7名专家对入围作品进行投票,终审都是来自行业、高校的资深专家。据参与第四届终审的某专家介绍,评审有主题和行业两个标准,两部作品专业水平相近,与红色主题的契合程度就成为评判的权重所在。某些权力是以隐形的形式起着作用,所有参与制作的影视公司,皆要有安徽省广电局颁发的营业执照,才有资格进行视频制作,具备发行资质的机构还要有广播电视节目制作经营许可证,遵守国家的法律法规是他们能够经营的基础。

四、“实在界”到“想象界”:实践结构的文化延伸

马克思认为人类的精神生产表现在特定民族文化生产的实践中,“思想、观念、意识的生产最初是直接与人们的物质活动,与人们的物质交往,与现实生活的语言交织在一起的,人们的想象、思维、精神交往在这里还是人们物质行动的直接产物”〔22〕。红色的视觉象征符号具有非任意性和必然性的特征,人类学家视象征符号为人类文化的一种信息传递方式,“它依据类比联想的思维方式和约定俗成的习惯,以某些客观存在或想象中的外在事物以及其他可感知到的东西,来反映特定社会人们的观念意识、心理状态、抽象概念及各种社会文化现象”〔23〕。视觉本身是一种经验,电影中的象征即是借助人们可感知的表面再现现代性社会文化,我们所见的影像再现的不是无意义的“实在界”,“而是已经用我们的再现系统所包裹的一个世界”到达“想象界”。此时,这种功能的表意不再只是社会演进的一个结果,它会与基础结构一起成为社会建构的一种力量。也正因此,红色电影的能指生产注重这些符号和象征,关注媒介的意义在社会生活中或社会的一个部分里扮演着自己的角色。作为视觉“景观堆积”的微电影展演是由这样一些具有统治性意义的红色象征组成,这些红色象征同时也是这个生产的最终目标,要为人们的政治想象提供实证知识来源。在此,红色盛典这一局部象征生产与更广泛的文化理论产生了关联,红色盛典的象征展演可以被看作历史镜像的社会实践,文化样式的定义在红色盛典这样有限的区域里得以展开。

综上,人类学家认为,作为研究者的“他者”不可能进驻被研究者精神内部进行心理情感经历的完全体认,只有通过其建构的现实世界和实践过程来理解他们。文化是人类习得并共享的符号象征系统,它不是静态的而是在实践中流动的。人的世界观和感知方式,不仅在象征生产内部发挥作用,而且也在展演实践过程的每个环节之间发挥作用。实践结构中涵盖了社会的、生态的、历史文化等因素,实践结构是人类的一面镜子,文化人类学借此在时间上找到自己的延续,从空间上发现结构的多样性,进而更好地认识身处适应性文化中的自身。