论硕形铜鼓多样性立饰的文化内涵

孔义龙 黄若昕

(1,2.华南师范大学 音乐学院,广东 广州 510631)

铜鼓是周代始流行于我国南方地区和东南亚的民族乐器,也是用于祭祀和象征权威的重器。其庄严的外形、丰富的纹饰凝聚了当地先民的信仰与文化,具有重要的研究价值。笔者曾对桂东南地区的铜鼓进行实地考察,发现该地区的铜鼓硕大厚重,鼓面、鼓身上常有丰富多样的立饰,除固定的青蛙塑像外,还有马、牛、鸟、虎、水生生物、植物等,以及人类与动物互动的场景,如乘骑、牛耕、女婢饲马、孩童推龟、观斗蛙、击铜鼓等。这些立饰常用失蜡法铸成,装饰于鼓面边缘或鼓足上,具有写实、简洁的风格。它们与鼓面上光芒四射的太阳纹和鼓身上密集层叠的晕圈相映衬,既有生动朴拙的趣味,又有宁静的神秘感,体现了先民的信仰与生活。

在中国古代铜鼓的八种类型中,灵山型、北流型和冷水冲型铜鼓是立饰种类最丰富、数量最多的,它们具有很多的相似性:都流行于汉—唐代的岭南地区,属于相近的铜鼓文化圈;都以广西出土地点命名,代表着岭南铜鼓的整体面貌。其中灵山型和北流型铜鼓较为相近,它们只在两广交界处流行,常被合称为粤式铜鼓、Ⅱ型铜鼓等。冷水冲型铜鼓流行于中国广西中南部和越南北部地区,范围较广,常被认为是滇式铜鼓和粤式铜鼓的混合类型。

本文拟对以上三类铜鼓的多样性立饰进行探讨,通过对立饰种类、形制的分析,了解其背后的文化内涵。虽然三类铜鼓各有特点,但它们的立饰具有很强的共性,因此本文将三者合并讨论,并沿用《论岭南三种硕形铜鼓的文化内涵》[1]50的说法,将它们合称为硕形铜鼓。

一、硕形铜鼓的形制与立饰特点

桂东南地区硕形铜鼓的年代、地域相近,因此形制较为相似,但由于各类铜鼓的使用族群不同,又各具特色。下面对三类铜鼓的形制和立饰特点作简要介绍。

(一)冷水冲型铜鼓

冷水冲型铜鼓以广西藤县蒙江镇横村冷水冲出土的鼓为标准器,多出土于中国广西中南部地区的邕江—郁江—浔江流域和越南北部地区,年代约为东汉至唐代,可分为前、中、后三期。[2]66多样性立饰主要集中于浔江流域的后期鼓上。冷水冲型后期鼓的装饰较前、中期繁缛,形制已形成固定的范式。面径等于或稍大于胸径,鼓身除两对辫纹扁耳外,常多出一对环耳。鼓面中心饰十二芒太阳纹,芒间饰实心双翎眼坠形纹。鼓面边缘逆时针排列硕大丰腴、身披绳索纹带的青蛙塑像四只,蛙间常饰乘骑、牛耕、鸟、龟、鱼、田螺、仓囷等个性化场景和主体。鼓面和鼓身满布晕圈和纹饰,纹饰布局高度一致,鼓面主纹为高度图案化的变形羽人纹和变形翔鹭纹,边缘多饰眼纹。鼓胸饰高度图案化的变形船纹,鼓腰上部饰变形羽人纹,鼓足饰圆心垂叶纹。其他各晕填以水波纹、同心圆纹、栉纹等纹饰。冷水冲型鼓是三类硕形铜鼓中形制最稳定统一的,灵山型、北流型鼓的形制偶有变动,存在芒数、蛙数、弦数等不定的现象,但冷水冲型鼓基本都保持着上述定式。

迄今发现的冷水冲型铜鼓有182面,大部分都铸有蛙饰,而鼓面有其他立饰的铜鼓79面,占冷水冲型铜鼓总数的五分之二强。[3]16这些立饰主要出现在冷水冲型后期鼓上,前、中期大多只有蛙饰和较为特别的定胜纹,又被称为“带定胜纹的铜鼓”。冷水冲型鼓的立饰主要位于鼓面蛙间,其他部位未见立饰,这一点区别于灵山型和北流型。

(二)灵山型铜鼓

灵山型铜鼓以广西灵山出土的铜鼓命名,常出土于灵山及邻近的浦北、横州。由于多为单个出土,年代较难判断,约为东汉至唐代。灵山型铜鼓体形大于冷水冲型而小于北流型,鼓面大于身,鼓耳为带状叶脉纹扁耳。鼓面中心太阳纹光芒细长,芒数不定。鼓面边缘一般饰逆时针排列的六只三足蛙,或是三只单蛙和三只累蹲蛙相间排列,蛙背饰圆涡纹或划线纹。装饰花纹一般二弦分晕,以骑兽纹、兽形纹、鹭鸟纹为主纹,其他晕圈填以云雷纹、四瓣花纹、“四出”钱纹、蝉纹等,蝉纹一般作边饰。[4]930

迄今发现的灵山型铜鼓有70余面,[4]931据《铜鼓》[2]一书中列举的灵山型铜鼓形制及其他作者的文献统计,鼓身有立饰的灵山型铜鼓约占总数的三分之一。这些铜鼓鼓面只有蛙饰,其他立饰如乘骑、鸟、虎、羊、牛、怪兽等都位于一侧耳下足部,个别位于鼓腔内壁。

(三)北流型铜鼓

北流型铜鼓以广西北流出土的铜鼓命名,主要分布在以广西北流和广东信宜为中心的云开大山一带。[5]30与灵山型铜鼓一样,因为多为单个出土,较难判定年代,目前学术界根据其形制纹饰特征,大致判定为西汉至唐代。北流型铜鼓以硕大厚重闻名,鼓面宽大,边缘伸出鼓身之外。鼓面太阳纹以八芒居多,形状与灵山型相似。青蛙为四只或六只。北流型铜鼓的青蛙不同于冷水冲型和灵山型的硕大丰腴,大多为简单瘦削的模样,较为呆板。纹饰早期以云雷纹为主,后逐渐增加了钱纹、水波纹、鸟纹、变形羽人纹、四瓣花纹等。

北流型铜鼓的立饰较少,但与前两者呈现出一定的相似性,因此一并列举。目前已知的北流型铜鼓中有立饰者只有3例,1例立鸟位于鼓面蛙间,2例有立虎位于足部。

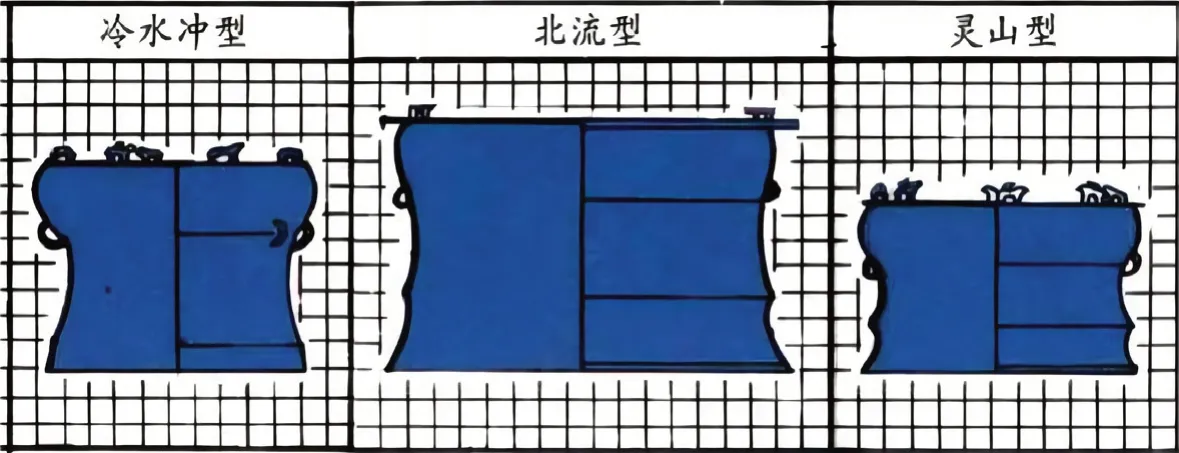

上述三类铜鼓具有一定的共性。首先是体形硕大,冷水冲型鼓面径一般在70—80厘米,而灵山型和北流型铜鼓有很多达到了100厘米以上,最大的北流型铜鼓面径达到了165厘米,是世界上最大的铜鼓,体现了古代岭南地区制铜业的发达。其次,它们的鼓面上都环踞着蛙饰,体现了共同的图腾崇拜。这些共性来源于它们相近的地缘关系,三者属于共同的铜鼓文化圈,容易相互影响。它们的个性也十分突出:冷水冲型鼓身稍瘦长,面很少出沿,鼓腰较长,而灵山型、北流型鼓面都出沿,鼓胸、腰、足均分;冷水冲型鼓上常有变形翔鹭纹、变形羽人纹、船纹等,另两种鼓上则没有这些纹饰,而有冷水冲型鼓上没有的钱纹、云雷纹等;冷水冲型鼓的多样性立饰都在鼓面上,另两者鼓面上只有蛙饰,立饰都位于一侧耳下足部或鼓腔内壁。通过形制、纹饰的对比可以看出,虽然三者都是“蛙鼓”,但外观上还是有明显的差别,其中灵山型和北流型的相似性较多,而冷水冲型与前两者的相似性较少。这种现象是由铸造铜鼓的族群不同所致,冷水冲型铜鼓据考证为骆越人及其后裔岭南“僚人”所铸造和使用。[6]39而灵山型和北流型铜鼓目前多认为由“俚人”所铸,其中灵山型铜鼓与南朝至唐时统辖桂东南玉林、博白、灵山、钦州等地的宁氏家族有密切关系,[7]183北流型铜鼓则与南朝至唐统辖广东西江流域和桂东南部分地区的冯氏家族有关。[4]934尽管铜鼓和蛙饰是粤桂地区公认的重器和图腾,但不同族群对于图腾的解释仍具有差异性,这种差异表现在铜鼓上,就是对铜鼓形制的规范和青蛙形象的理解不同,从而造就了硕形铜鼓的多样性。(图1)

图1 三类硕形铜鼓形制对照

二、蛙饰及其内涵

蛙饰可以说是硕形铜鼓上的定式(只有少数铜鼓上没有),是由生活在岭南地区的“俚僚人”创造的、与硕形铜鼓伴生的图腾性装饰。蛙饰常环踞于鼓面边缘,只有灵山型铜鼓上偶有立于鼓腔内壁者。

虽然三类硕形铜鼓上都有蛙饰,但不同的文化内涵造就了其不同的形态特征。

冷水冲型鼓上的青蛙具有强烈的一致性,表现为青蛙数量和外观的绝对统一。青蛙一律为四只,呈逆时针排列。这些青蛙体形壮硕,空心扁腹,圆睛尖吻,身披绳索纹带。冷水冲型鼓的蛙饰无累蹲现象,这是明显区别于后两者的一点。但也有蛙背上负动物者,如武鸣罗波镇凤林村铜鼓上的蛙负两只小鸟。

灵山型鼓的青蛙多为六只,分为六只单蛙或三只单蛙与三只累蹲蛙相间的形式,逆时针排列居多,亦有顺时针者,较冷水冲型没有那么强的一致性。这些青蛙同样体形壮硕,但身长较冷水冲型短,圆睛尖吻,周身布满谷穗纹、同心圆纹、螺旋纹等花纹,较另两型繁缛。蛙上常负生物,有负蛙、田螺、鸟等。灵山型鼓上的蛙饰最突出的特征是后两足并为一足,使蛙呈三足站立之势,体现了铸造者的独特构思。

北流型鼓上的蛙饰相较于前两者而言,没有形成规范的定式。其蛙数不定,以四只居多,六只其次,还有多至八只者;排列方式以逆时针居多,但顺时针和两两相对者也占了很大一部分。这些青蛙大多体现出较为呆板、抽象化的形态。相对于巨大的鼓体而言,蛙饰显得渺小而不起眼,蛙身瘦削,前后腿由四条方形柱体组成,后两腿根部相连形成方正的臀部。圆睛尖吻,蛙身上无花纹,偶有背上负蛙者。

关于蛙饰的内涵,已有众多学者进行过讨论,认为它是广西古代先民的重要图腾。至于为何以蛙为图腾,主要有几种说法:其一,与自然崇拜有关。南方气候温暖湿润,青蛙是田野中最常见的生物之一。尤其蛙鸣常在雨季出现,使人容易将二者相联系,将青蛙视为雷王的使者,能够传递雨水的消息,因此将青蛙视为图腾也是顺理成章的。[8]78岭南人将每一面铜鼓都塑上青蛙,也体现了在他们心目中青蛙与铜鼓的联系。或许是认为铜鼓声音嘹亮,一击可震千里,因此与青蛙的叫声一样,有沟通天神的能力。其二,与创世神崇拜有关。认为“娲”即“蛙”,青蛙就等同于女娲,是创世神的代表。[9]122其三,与生殖崇拜有关。认为青蛙是多子的象征,寄托了古人对繁衍后代的期盼。

也有学者认为,古代不同区域的族群有不同的图腾,不能用图腾说概括所有铜鼓的蛙饰,如灵山型铜鼓上的三足蛙体现了对三足蟾传说的延续,北流型铜鼓上的蛙体现了雷神崇拜等。[10]39这样的说法是有道理的,但应该看到图腾崇拜的共性。青蛙是粤桂地区共同的图腾崇拜母题,这应该是没有问题的。这一母题在各族群中进行了不同的演化,产生了不同的阐释,由此赋予铜鼓蛙饰以不同的形态。例如灵山型铜鼓的蛙饰常见有累蹲蛙,可能是生殖崇拜的体现,但冷水冲型铜鼓上没有累蹲蛙现象,就很难认为其同样具有生殖崇拜的因素。还有灵山型铜鼓上的三足蛙,是对三足蟾传说的模仿,也是其他类型铜鼓上没有的,是独属于灵山型铜鼓的特征。因此,对于各型铜鼓蛙饰的含义,不能过度分析,将对青蛙的整体崇拜割裂开来,也不能概而论之,认为所有的蛙饰都有同样的含义。应该看到青蛙是硕形铜鼓上共同的图腾崇拜物,而形态的不同来源于各族群在审美、信仰上的差异。

三、多样性立饰及其内涵

铜鼓上的其他立饰一般小于蛙饰,且没有繁缛的花纹,与蛙饰相比,体现出夸张性与写实性、信仰与现实的对比。铜鼓立饰在很大程度上体现了当地先民的社会生活场景,但若只是把它们当作日常生活的风俗画,无疑是片面的。这些场景成组地出现在作为民族重器的铜鼓上,不仅需要宝贵的铜矿资源,而且需要经过精心雕刻、铸造,一定不是随心、随性的产物,而是先民对信仰的追求和对美好生活的期盼。

(一)马饰

马饰大多数出现在冷水冲型鼓的鼓面立蛙之间,少量出现于灵山型鼓的鼓腰处或一侧耳下足部。这些马的形态较为统一,多为头大腿短、长尾下垂的形象。马的颈部鬃毛修剪整齐,尾巴经缚扎,有的配备马鞍,应为人工饲养的本地矮马品种。[11]260

冷水冲型鼓上的马饰组合形式多样,最常见的是乘骑场景,有双人双骑疾驰者、单骑带马驹者、骑士怀抱或背负孩童者。象州中平镇罗汉村出土的铜鼓鼓面蛙间有两组单骑、一组三人三骑和一组两前一后的牛群。桂平13号铜鼓上有一组女童饲马塑像。该鼓出土于桂平西山镇东屯,这组塑像位于鼓面两蛙之间,一匹矮马站立着,一个头梳双髻的女童站在其右侧,一手抚摸马背,一手将食物递向马嘴。(图2)族鼓117号鼓上有一“母子马”塑像。该鼓来源不详,鼓面上一匹大马站立着,马背上原先可能有骑士塑像,现已残,大马的一侧有一马驹,正向大马腹部探头,似为求乳。“女童饲马”和“母子马”塑像区别于一般的乘骑塑像,它们更多地体现了现实化、生活化的因素。在这些鼓面上,马不仅是出行、战争的好工具,更是人们日常生活的重要组成部分。

图2 桂平13号鼓“女童饲马”塑像

灵山型铜鼓的马饰都位于鼓身上。南宁邕宁区吴圩镇敢绿村邕卡山出土的铜鼓腰部有一乘骑塑像,马头大腿短,长尾下垂,与冷水冲型鼓上马饰相差无几,马背配鞍,上有一骑士,呈手拉缰绳后仰状。这组塑像位于鼓身一侧耳下,马头朝向底部开口处。当铜鼓平置于地面(鼓面朝上)时,马头朝向地面方向,此时未能体现出立饰的用意;而当用绳索套住鼓耳使铜鼓侧面朝上悬挂起来(铜鼓呈侧置状态)时,鼓面朝前、底部开口处朝后,马头由朝向地面转为朝向后面,即铜鼓的发声方向。当敲击鼓面时,鼓声由底部开口处传出,马头朝向与铜鼓发声方向一致,似乎隆隆鼓声正是源于立饰中的马,体现出奋发、昂扬的精神。

马饰广泛出现于铜鼓上,是汉代养马业兴旺的直接体现。汉代以来,马始进入岭南先民的生活,[12]76成为战争和日常出行的保障。但并不是所有人都能用得上马,只有富足的家庭才能拥有马匹。因此,有钱有势的豪族将乘骑形象塑于鼓上,既是炫耀财富,也是对生活富足的追求。除此之外,对伏波将军的崇拜和对勇武形象的推崇也是铜鼓饰马的重要原因。汉光武帝拜马援为伏波将军,令其出征广西平“二征”之乱。马援所到之处,做了很多益于百姓的事,如改善交通、修建水利、推进生产力等,受到当地百姓的拥护和爱戴。当地人为了纪念他,修建了很多伏波庙,还有很多地方以他名字命名。宋代以来有将粤桂地区的硕形铜鼓称为“伏波鼓”的历史,虽然这种说法已被驳正,但还是可以看到马援对粤桂地区的影响。将马塑于铜鼓重器上,包含着人们对伏波将军英勇形象的崇敬,进一步演化为对勇武形象的推崇和对骑马赢得战争的追求。

(二)鸟饰

鸟饰主要出现在冷水冲型的鼓面和灵山型的鼓足上,北流型有一例位于鼓面。

冷水冲型鼓的鸟饰常以一两只为一组,最多的有五只一组的。这些鸟大多为直立的水鸟形象,较蛙饰小,颈略长,头向下垂,背部偶有羽纹和谷穗纹,形象较为写实。武鸣罗波镇凤林村出土铜鼓的蛙背上伏着两只小鸟,鸟比蛙要小得多,显然不是现实的反映,而是将蛙作为巨大的图腾象征,鸟作为较小的图腾,体现出两者在铸造者心中的分量。平南同和镇白坟坪铜鼓上十分热闹,有三头牛组成的一组雕塑,两头牛并排行走于前,一头在两者之间稍后,后面的牛背上骑一人,似为放牧而归的场景。牛塑像的对面有一组鸟塑像,五只鸟组成“二一二”的队伍向同一方向前行。这面铜鼓的立饰区别于其他有神秘感的立饰,体现了十分生活化的场景,反映了铸造者表现生活的意图和对美好日子的向往。桂平金田镇新燕村张凌彭屯出土铜鼓上的鸟饰十分特别,由一只大鸟和一个抱着小鸟的孩童组成,大鸟与孩童一般高,很明显不具备写实性。有学者认为这是富有生趣的“孩童戏鹅”形象,还有的认为这是一种图腾崇拜,体现了崇鸟媚鸟的观念。还有若干冷水冲型铜鼓上有一只或两只为一组的鸟立饰。现存有鸟立饰的冷水冲型铜鼓有7面,还有若干件鸟饰已残,只余鸟脚。[2]171

灵山型鼓有70余面,其中有鸟饰的铜鼓有25面以上,占总数的三分之一强,可见鸟饰对于灵山型铜鼓所属族群的特殊意义。灵山型铜鼓的鸟饰不像冷水冲型鼓那么多样,而具有稳定的范式。灵山型铜鼓的鸟饰无一例外都位于一侧耳下足部,有一只的,也有两只并排的。鸟属于水鸟,有的直立,有的卧着,体形较小,具有写实性。(图3)

图3 灵山6号鼓鼓足立鸟塑像

北流型铜鼓已知有鸟饰的1例,是1991年出土于玉林浪平镇浪平村的铜鼓,该铜鼓面上逆时针环踞六只蛙,蛙间有一只小鸟,应是受冷水冲型铜鼓影响之作。

鸟饰通常被认为与蛙饰一样,具有图腾崇拜的功能。壮族人认为鸟具有沟通天神的能力,因而产生了许多鸟图腾崇拜的神话。如百鸟衣之类人鸟婚媾的故事,自古在壮族生活的地区流行,并随年代变迁演变出了众多版本,经久不衰。还有关于“鸟田”的传说,人们认为鸟能够为田野带来丰收。铜鼓上的羽人纹、翔鹭纹常环绕着太阳,构成了人们对于天界的想象,是鸟图腾崇拜的直接体现。但鸟的元素迁移到立饰上,变成了日常生活中常见的水鸟形象,雕刻手法十分写实,神圣性受到削弱,而多了生活化的趣味。

(三)牛饰

硕形铜鼓上的牛饰多为朴实壮硕、双角上弯的水牛形象,还有个别为肩上隆起的峰牛。有些牛单独出现,还有的与耕作工具、骑牛者、围栏、谷仓等一起出现,体现了劳作、放牧的场景。这些牛饰与乘骑塑像具有相似的内涵,它们的图腾性弱化了,而更多地表现美好生活的愿景。

冷水冲型鼓的牛饰大部分位于鼓面蛙间,有体现耕作与收成的,如平南官成镇八宝村深塘出土的铜鼓鼓面上有一耕牛,牛的对面是一个谷仓模型,谷仓为干栏式建筑,上有两个圆筒身、球状盖的谷仓囷。此鼓还有“二一二”队形前进的鸟群和三牛一人组成的放牧形象。族鼓103号鼓面上有两组相对的牛拉耧塑像,牛身两侧各有一条辕木固定于肩部,牛拖行着身后的大耧。[8]268(图4)其中一牛身上停着两只小鸟,据学者推测,可能是啄食牛虱的牛鸦,[2]165体现了田野生活的场景。还有体现放牧的,如前面提到的象州中平镇罗汉村鼓除两组单骑、一组三乘骑外,还有三头牛组成的牛群,前两头牛已进入方形的栅栏,一牛紧随其后,体现了放牧而归的景象。牛群大多用三头体现,因为三这个数字象征数量多之意,反映了铸造者体现牛数量多的意图。[13]60还有一例较为特殊:苍梧大坡镇马王村富华鼓上没有蛙饰,而代之以四头牛环踞于鼓面边缘,牛四肢直立,肩峰高耸,似为峰牛。这面鼓上的牛饰占据了主要的位置,说明在铸造者心目中,牛已具有与蛙同等重要的地位,且这些牛是与耕牛形象不同的峰牛,更体现出其独特性。这面鼓上的牛饰应是作为一种图腾的象征。

图4 族鼓103号鼓鼓面牛拉耧塑像

灵山型铜鼓有牛饰者有4例,全部位于鼓腔内壁。这些牛的造型与冷水冲型鼓面上的牛相差无几,大体都是体格健硕、粗角上弯的役用牛形象,应是当时桂东南地区最常见的水牛。灵山型鼓腔内的牛大多与鼓足处的鸟饰同出,体现了牛与鸟在“俚人”心目中的联系,两者应都为图腾性装饰。

牛是人们生活中不可或缺的劳动工具和伙伴,早在史前时期,牛就已出现在人类生活中,此后从未间断,并随着生产生活的发展变得越来越重要。牛饰在云南的贮贝器和石寨山型铜鼓上占据了重要的地位。贮贝器上的立体牛饰有用于农事的牧牛形象和与虎、鸟等神兽共处的“神牛”形象,“神牛”的长角上弯,角下有一对大耳朵,体格健硕,表情充满灵性。这两种不同的牛饰体现了牛在人们的生活和信仰中具有同样重要的地位。石寨山型铜鼓鼓身的平面图案上也有很多牛的形象,这些牛常有公母之分,融入了生殖崇拜的元素。有学者认为,牛饰从石寨山型鼓腰上的平面图像转变为冷水冲型、灵山型上的立饰是牛图腾受到重视的体现,但实际上石寨山型鼓上的牛纹已经具有十分重要的地位:贺州龙中鼓的鼓腰分为十个大方形格,每格都刻绘了一立牛;隆林扁牙鼓的鼓腰分为六格,每格也装饰一牛纹。类似的例子还有很多,体现了牛纹在石寨山型鼓上的独特意义。牛饰从平面图像转为鼓面、鼓腔内的立体塑像,是周代以来牛图腾崇拜随着铜鼓的变迁而出现的一种变化。汉代以后,发源于云南的石寨山型铜鼓逐渐消亡,东边的“蛙鼓”崛起并成为主流。岭南的“俚僚人”用抽象的神秘性纹饰如变形羽人纹、翔鹭纹等和层叠的几何形纹饰组成密集的晕圈,取代了石寨山型鼓上的写实图案,鼓腰上的写实性牛饰和其他动物图案从此转移到立饰上,形成新的装饰性元素。与其说牛饰位置和形制的转变是牛图腾地位提高的表现,倒不如说自从蛙饰出现以来,牛饰的神圣性和地位受到了相应的削弱,抑或在岭南“俚僚人”的心目中,牛本身就不具备青蛙那样的图腾意义。牛饰从“神牛”转变为具有生活气息的耕牛、牧牛形象,且体形大多小于蛙饰,或是仅出现于鼓腔内壁隐秘而不显眼的图腾性标志。

(四)虎、羊饰

虎饰见于灵山型和北流型铜鼓鼓身上,目前约有5例,集中出土于北流、横州一带,且大多装饰“四出”钱纹,[14]16具有典型的灵山型和北流型铜鼓的特征。这些铜鼓的虎饰皆位于一侧耳下足部,头部朝向鼓底,将铜鼓侧置时虎头与发声方向一致,仿佛铜鼓发出的声音就是虎的怒吼,体现出铸造者对铜鼓使用方式及整体设计的精心构思。其中形象最逼真的是玉林莲塘坪铜鼓上的虎饰,该虎直立在鼓足处,硕头圆睛,长尾上翘,呈向前咆哮状。最特别的一例是横州圭壁村铜鼓上的载人飞虎塑像。该塑像中的四足兽形象,体格粗壮,硕头圆睛,双耳竖立,身体两旁有宽大的翅膀,一边翅膀上坐着两人,呈双手合十盘腿坐状。目前学界多认为这一怪兽是“飞虎”,尽管其形态有些失真,但还是有一定的神似。可以认为,这是铸造者为表现其神性特地设计的形象。

虎饰自古以来就是象征权威的青铜器装饰。商周镈钟上常有饰虎者,如分别藏于北京故宫博物院、上海博物馆的两件四虎镈,两侧扉棱处各有两只长尾卷翘的立虎,向下作咆哮状。滇人也常用立饰或刻绘的方式将虎饰置于贮贝器上,其老虎的形象与玉林莲塘坪铜鼓上的虎饰非常相似,都是站立、身材健壮、长尾上翘的形象。《隋书·地理志》载:“(俚僚)有鼓者号为‘都老’,群情推服”[15]15,铜鼓是号令百姓、显示身份的重器。灵山型和北流型铜鼓体形庞大,在铜矿资源宝贵、生产力低下的古代社会,需要耗费巨大的人力财力才能铸造,将咆哮的虎饰于重器上,是权威、财富的直接体现。还有学者认为,虎饰与中原的龙、饕餮一样,是可以“通天”的神物,也是用于“辟邪”的利器。[16]84这些说法也有一定道理。

铜鼓塑羊的目前只有1例,位于灵山三海镇白木村出土的灵山型铜鼓鼓足上,为一对并排而立的绵羊形象。羊有两只小弯角,身体浑圆,其中一只平视前方,另一只则扭头回望,富有生趣。羊是越人创造的图腾之一,常作为吉祥的象征。鼓身饰羊的例子不多,应是铸造者个人兴趣所致。

(五)水生动物

铜鼓立饰中的水生生物主要有田螺、鱼、龟、螃蟹等,大多位于冷水冲型鼓面上,灵山型鼓面上偶有负螺蛙。

有田螺的铜鼓5件,有负于蛙上者,也有单独立于鼓面者。1986年出土于桂平市的下垌鼓上共四蛙,其中两蛙上各负一田螺;博白永安镇永安村老岭出土的灵山型铜鼓鼓面共六蛙,五蛙上各负一田螺,一蛙上负两只田螺。铜鼓上饰螺,大多认为与生殖崇拜有关,田螺是淡水区域常见的水生生物,繁殖速度很快,古人将其与蛙同铸于鼓面上,表达对繁衍子嗣的企盼。

鱼饰主要见于冷水冲型鼓面,有两种造型:一种负于蛙背上,体形只有田螺大小;一种单独立于鼓面上,有与人一起的,有双鱼相连的,有尾巴栓于柱上的,体形稍大。象州中平镇大普化村鼓上蛙间相对的位置有两条鱼,均用绳索捆住尾部,拴在一根木柱上。(图5)瑞士苏黎世里特贝格博物馆藏的一件铜鼓上有尾部相连的两条大鱼,鱼后站立两人,一人面对鱼尾,双手合十于胸前,似拉一物;另一人右手持物,似投向身后的釜状器。[2]179鱼在古时候常被依靠渔猎生活的族群视为图腾,具有丰收和吉祥之意,对鱼祈祷或是将其捆在木柱上都反映了对丰收和留住祥瑞的愿望。

图5 象州中平镇大普化村鼓鱼塑像①图片来源:图1—4,吴崇基、罗坤馨、蔡荭《古代铜鼓装饰艺术》,文物出版社,2018年,第5、266、259、268页;图5,蒋廷瑜《铜鼓》,广西人民出版社,2018年,第179页。

龟饰仅见于冷水冲型鼓面,常装饰华丽,龟壳与蛙饰一样满饰螺纹、谷穗纹等,体形也较大,只略小于蛙饰。龟饰常单独立于鼓面上,也有负小龟和与人类互动者。平南大新镇西义村鼓上蛙间相对的位置有两只龟,四蛙背上也各负一小龟。上林三里镇双罗村云聪屯出土的3号鼓上有一人龟互动的场景:龟行走于前,其后有一头梳双髻的孩童,双手抱住龟的左后腿,似为让龟拖着,抑或推着龟前行。这组立饰十分富有生趣,体现了人类与神圣动物的互动。龟的体形远大于孩童,这在现实生活中是不可能出现的,体现了艺术性的处理与神话性的内涵。

螃蟹立饰有1例,位于中山大学所藏铜鼓面上,原是第四只蛙的位置雕塑了一只螃蟹,可能是蟹肥之时即为秋收的季节,古人认为其与丰收有一定的联系,将其作为与蛙同等重要的、一种淡化了原意的精灵。[11]279

(六)其他类型立饰

除了以上动物立饰外,个别冷水冲型鼓上还有一些具有特殊含义、蕴含着铸造者独特审美的立饰。

武宣车渡码头出土的铜鼓上有两组“斗蛙台”塑像,其中一组已残。台为方形,下有四根立柱,台内四角各有一只大青蛙,四蛙头部相对,呈预备相扑之势,方形台旁还有几人观看。广州市博物馆藏的一面铜鼓上有一组“编鼓演奏”塑像,鼓面蛙间置一方形台,台上并排摆放四个侧置的铜鼓,有一人在鼓面一侧作敲击状。桂平石咀镇河口村石鼓岭出土的铜鼓上除有一牛拉耧塑像外,还有一植物塑像,三棵花树并排而列,树干粗壮,顶部似为绽放的花。

四、硕形铜鼓立饰的文化内涵与整体构思

通过对铜鼓立饰的分类探讨,可以进一步提炼出硕形铜鼓多样性立饰的整体特点。

(一)多种文化因素的融合

铜鼓立饰在一定程度上体现了岭南地区的文化交流与融合。这些立饰随硕形铜鼓一起出现,却并非全部源于本土文化因素,也有受外来文化影响而形成的,显示出多样性的特点。

1.本土文化因素。蛙、龟、鱼都是淡水流域常见的水生生物,在广西地区十分常见。尤其是蛙饰,随硕形铜鼓出现,是其他地区青铜器上所没有的,在岭南地区的秦汉青铜器上也没有,因此可以被认为是源于岭南地区的本土文化因素。

2.中原文化因素。秦汉以来,随着中央集权的进一步巩固,岭南地区逐渐纳入中原政权的统治范围,越来越多地受到中原文化的影响。汉代乘骑牛和牛耕在中原地区达到成熟并逐渐传入广西地区,牛成为重要的生产工具并大量出现在铜鼓立饰上,体现了中原文化的影响。

3.滇文化因素。冷水冲型铜鼓是滇式铜鼓和粤式铜鼓的杂交类型,继承了滇式铜鼓的部分特点,其立饰也有一定滇文化的因素,并影响到灵山型和北流型铜鼓。如虎饰和独立的牛饰都与贮贝器上的形象十分相似,体现出冷水冲型铜鼓与滇式铜鼓之间一定的渊源关系。

(二)多样的文化内涵

铜鼓立饰的文化内涵是多样的,甚至同一组立饰也是受多种文化影响的结果。通过以上分析,可将以硕形铜鼓立饰的文化内涵总结为以下几个方面。

1.图腾崇拜的直接体现。图腾崇拜是铜鼓立饰文化内涵中最重要的因素。蛙、鸟、龟、虎甚至部分牛饰都可以看作图腾崇拜的元素。这些图腾往往体形较大,单独伫立于鼓面或鼓身上,较少与人或生产工具同出,具有宁静的神秘感。青蛙、龟身上常有的华美的绶带和圆涡纹、麦穗纹等装饰,赋予了这些立饰超乎现实的神圣性。鸟饰上也有一些花纹,但相对蛙饰和龟饰较为朴素,体现了一定的生活化。

2.对丰收、生活富足的期盼。在农耕社会,尤其是战争频发的年代,粮食收成和充足的马匹是生活安稳的重要保障。岭南人将牛耕、牧牛、乘骑等塑像铸于铜鼓上,体现了对美好生活的殷切期盼。同时,拥有铜鼓的豪族将这些铸于铜鼓上,也是对财富的夸耀。

3.对勇武精神的推崇。史书上对越人骁勇善战的记载数不胜数,如“粤人之俗,好相攻击”[17]17,“夷僚劲悍,历世不宾”[18]6等。这些民族天生具有坚韧不拔的品格,这是他们在恶劣的环境中生存下来的保障。生活在岭南地区的“俚僚人”也不例外,他们将健硕的蛙饰、乘骑塑像以及斗蛙台等饰于铜鼓上,体现了对勇武精神的推崇。同时,汉代马援平定广西“二征”之乱以来,对马援的崇拜也带动了乘骑之风的盛行,骁勇作战的精神更加深入人心。

4.对现实生活的反映。除了以上的文化内涵外,还应看到铜鼓立饰具有反映生活的内涵。在冷水冲型铜鼓的很多立饰上都能看到现实生活的因素,如“女童饲马”“母子马”等塑像,图腾性意味不强,而更偏向生活化。这种对现实生活的反映可能是无意的,是铸造者基于时代背景的创作。也可能有意的,是汉代以来随着铜鼓作为权威重器地位的逐渐削弱,铜鼓创作趋向生活化的反映。

综合以上分析,还可以看到,冷水冲型铜鼓立饰的生活化因素较为明显,很多塑像尽管具有神圣的含义,但也融入了与人类、生产工具的互动,有着反映现实生活的特点。而灵山型、北流型铜鼓立饰的动物都是单独出现,除了表现勇武形象的乘骑外,很少与人类和生产工具同出,其作为图腾的意味更加浓厚一些。

(三)铜鼓立饰设计的整体构思

立饰的位置反映了铜鼓铸造的整体构思及其演奏方式。三类硕形铜鼓的蛙饰都环踞于鼓面边缘,这与壮族宇宙观有关。壮族宇宙观决定了铜鼓的整体构造。壮族神话中认为宇宙是一个圆柱体,分上中下三界,且天大于地。[19]51这就解释了硕形铜鼓为何是固定的三截圆柱体,且鼓面常大于鼓身。在壮族人心中,鼓面是天的象征,太阳位于鼓面中心,象征万物之首。云雷纹和翔鹭纹环绕着太阳,象征云彩和飞鸟,营造出天庭的景象,是铜鼓祭天的直接体现。蛙饰位于天庭边缘,象征连接天庭与人间的使者。

铜鼓的演奏方式也在一定程度上影响了立饰的位置。鼓面中心的太阳纹原是浇铸铜鼓时的浇冒口,在上面修补了较厚的圆饼状铜片,后来逐渐发展为太阳的形状。这个位置是敲击铜鼓音色最佳的地方,所以立饰不能太靠近鼓面中心,只能位于边缘处。冷水冲型鼓面立饰并不影响声音的扩散,相反有助长扩散的作用。[2]232冷水冲型鼓的立饰全部位于鼓面,其鼓身上的小环耳也不足以作为悬挂之用,因此冷水冲型铜鼓较有可能是采用座击法演奏的,即将铜鼓平置于地面演奏。但广州市博物馆藏的冷水冲型鼓上的“编鼓演奏”塑像,四个鼓都是并排侧置于台上,为我们推测冷水冲型铜鼓的演奏方式提供了新的思路。灵山型、北流型铜鼓的多样性立饰全部位于一侧耳下足部,当铜鼓通过一侧耳部悬挂起来时,立饰便位于铜鼓正上方,且头部朝铜鼓发声方向。这样的设计说明灵山型和北流型铜鼓很有可能是悬挂起来侧击的。

硕形铜鼓上的多样性立饰融合了岭南本土文化、中原文化和滇文化的元素,形成了岭南地区的独特风格。它们既是图腾崇拜的直接体现,又包含了对美好生活的向往、对勇武精神的推崇和对现实生活的反映。立饰所在位置反映了各型铜鼓的演奏方式:蛙饰全部位于鼓面边缘,是受壮族宇宙观和铜鼓演奏发声原理的影响;冷水冲型铜鼓的其他立饰常位于鼓面边缘,说明很可能采用平置于地面的座击法;灵山型、北流型铜鼓的其他立饰位于一侧耳下足部,说明更有可能采用悬挂起来的侧击法。

——鼓