《蕉窗九录》托伪情况研究补遗

郭建平 马文真 陈阿曼

(1,2,3.东南大学 艺术学院,江苏 南京 210000)

一、总论

受商品经济影响,明清时期江南一带不但伪造古代及同时代名人书法、绘画作品的现象很严重(如苏州片),书画著录中的伪作(主要指内容虚妄、错假之书)及托伪之作(主要指托名伪造的书籍)也得到了很大发展。梁启超曾说:

因为有许多伪书,足令从事研究的人,扰乱迷惑,许多好古深思之士,往往为伪书所误。研究的基础,先不稳固,往后的推论、结论,更不用说了。即如研究历史,当然凭借事实,考求它的原因、结果。假使根本没有这回事实,考求的工夫,岂非枉用?或者事实是有的,而真相则不然,考求的工夫,亦属枉用。几千年来,许多学问,都在模糊影响之中,不能得忠实的科学根据,固然旁的另有关系,而为伪书所误,实为最大原因。[1]2

当代学者对此更应有清醒的认识。正因为伪作记载的内容荒谬百出,甚至贻误后学,所以有必要给以更多的关注与辨析。《蕉窗九录》就是这样一部托伪作品。柯律格在《长物:早期现代中国的物质文化与社会状况》中说:

长期以来,学者们注意到屠隆的《考槃余事》与一本名为《蕉窗九录》的书极为相似,此书归在大商人兼收藏家项元汴的名下。《四库全书》的编修以为此书是以屠隆的《考槃余事》为底本而作的一本伪书。即便不考虑这一观点,现有的多数用英文撰写的屠隆小传仍在以讹传讹,认为该书并非项元汴抄袭,恰恰相反,项元汴才是真正的作者,只是托名屠隆。其理由是:“书中所提到的多数对象均价值高昂,十分稀有,据此判断,屠隆似乎既无负担这些享乐之物的实力,也没有对其进行鉴赏和描述的性情。因此此书很可能出自收藏家之手,富有而投入,譬如项元汴这样的人物。”

事实上,中国当代学者翁同文通过细致的文本分析,已确证项氏之作才是伪作,可能成于清初,当时大量的鉴赏书籍都利用其收藏家的名声吸引读者,此作即是其中的一本。[2]37

翁同文的《项元汴名下<蕉窗九录>辨伪探源》以明屠隆《考槃余事》四卷本与《蕉窗九录》进行对照,在两书内容异同的考订上做了卓越的、令人佩服的工作。[3]11-26但是,由于此文掌握的《考槃余事》的版本信息还不够全面,尚存一些亟待订正和继续推进的地方。

《四库全书总目》评《蕉窗九录》(无卷数,江苏巡抚采进本)曰:

旧本题明项元汴撰。元汴字子京,秀水人。家藏书画之富,甲于天下。今赏鉴家所称项墨林者是也。是书首《纸录》,次《墨录》,次《笔录》,次《研录》,次《帖录》,次《书录》,次《琴录》,次《香录》。前有文彭序,称大半采自吴文定《鉴古汇编》,间有删润。今考其书,陋略殊甚,彭序亦弇鄙不文。二人皆万万不至此。殆稍知字义之书贾,以二人有博雅名,依托之以炫俗也。[4]1114

四库馆臣认为此书应是由稍知字义的书商,因为项元汴、文彭以博雅闻名,故托伪二人出版书籍以炫俗射利。后世学者也基本接受这一评价,如余绍宋言:

是编《四库》指为伪托,是也。其文彭伪序中云此录“大半采自吴文定《鉴古汇编》,间有删润”,夫以墨林之博雅,若作是书,何必乞灵于文定。只此一语,已不啻自暴其伪矣。[5]353

余绍宋的意思是,项元汴富于收藏,眼界、素养都很高,若是著书,自己完全有能力,不需要大半采用吴宽书的内容。当代的《中国伪书综考》中也提及:

但考其“序”,弇鄙不文,绝没有文氏博雅之风。且云:“是书大半采自吴文定《鉴古汇编》,间有删润。今校两书,其云甚切。”可谓奇谬。是书文格极陋略。[6]660

按文彭序言,《蕉窗九录》一书采自吴文定《鉴古汇编》,但到目前为止,查遍明代诸书,皆不见有吴文定曾著此书的记载,是为可疑。而文彭是文征明长子,曾明经廷试第一,所作之序定不会“弇鄙不文”。项元汴是明代富甲天下的收藏家,眼界甚高,其书定不会“陋略殊甚”。

从上述《蕉窗九录》的评语中,我们可以看出浓浓的文本真伪意识。《仿古之源》一文中提起:“中国人对文本的真伪意识,也许是从经学开始的。”[7]128汉初,因秦始皇焚书,前朝遗老们需要根据记忆重写经典著作,在此基础上建立了今文经学。后幸存的古书被陆续发现,为古文经学。古、今文经学之争便从汉代持续到晚清。古时典范,后世怀有着共通的尊重与执着,多数人认为谁也无权增改,只能进行考证、阐释等工作。这种对真“经”的追求,强化了最初的文本意识,也使个人创造的作品越来越受到尊重。从先秦时的一些子书,到后来的诗文集,越来越多的个人作品被完好无缺地保存下来,逐渐体现出对个体创造性的尊重。因为这一系列价值标准的存在,作伪便成了遭人瞧不起的事,一些营利性的作伪更是为人所深恶痛绝。辨伪是必须的,文本真实性的意识一直存在。清代中期,考据学发展处于极盛之际,画学著作理应得到整理、修订、校正,然而当时的考据学家多对天、算、历、术数等领域较为重视,鲜少有人在校刻画学古籍上耗费精力。所以,相关领域留有颇多问题,仍有较大的研究空间。学术研究有延续性,故本文遵循梁启超“为求真正知识,为得彻底了解起见”[8]39,在前人研究基础上,对《蕉窗九录》作补遗研究,希冀以小见大,以此揭示当时的学术环境与风气,也希望当今学界能更关注此类艺术文献考证研究。

二、《蕉窗九录》复杂的作伪情况分析

版本学历来为文献学研究的重要基础之一。中国古代艺术史研究如果忽视版本学研究,就非常容易造成以讹传讹,影响研究的深入。余嘉锡曾指出:

使不载明为何本,则著者与读者所见迥异……吾所举为足本,而彼所读为残本,则求之而无有矣。吾所据为善本,而彼所读为误本,则考之而不符矣。吾所引为原本,而彼所书为别本,则篇卷之分合,先后之次序,皆相剌谬矣……反是,则先未见原书,而执残本误本别本以为之说,所言是非得失,皆与事实大相径庭,是不惟厚诬古人,抑且贻误后学。[9]72-73

可见,在进行艺术史研究时,具备版本学知识是大有裨益的,不至于因选错版本而“厚诬古人”及“贻误后学”。这一点在考察《蕉窗九录》与《考槃余事》两书关系时有充分的体现。

《考槃余事》一书,现存四卷本与十七卷本两种,其中四卷本有:(一)万历三十四年(1606年)沈氏尚白斋刻本,尚白斋为书商沈孚先的斋名。此版本是目前所见《考槃余事》最早的版本。(二)明万历宝颜堂秘笈本,万历至泰昌年间(1573—1620年)刻,题为陈继儒重修、辑编;(三)清龙威秘书本(1794年),有学者钱大昕校正作序。此外,还有清刊本及数种民国刊本也是四卷本的形式。十七卷本则主要收于明末冯可宾辑刊的《广百川学海》与清代宋泽元的《忏花庵丛书》(1887年)中。翁同文在考察《蕉窗九录》与《考槃余事》内容的关系时,依据的应是《考槃余事》四卷本:“十七卷本仅收于清代之《广百川学海》①《广百川学海》为明末冯可宾编纂,此处将广百川学海本归为清代有误。与《忏花庵丛书》,不易见到,不知是否亦包括后文所讨论之四卷本部分,既经说明,按下不提。”[3]19其指出了《蕉窗九录》与《考槃余事》在内容、次序等方面存在的诸多不同:

经过核对以后,知《蕉窗九录》之《纸录》《笔录》《琴录》三者文字,全袭《考槃余事》之《纸笺》《笔笺》《琴笺》,毫无增减,其他各录,则增减一条或数条不等。计《墨录》共六条,后三条原为《考槃余事》之《墨笺》所无,乃从他书补录而来。此外《砚录》九条,末一条不见屠书《砚笺》,《香录》三十四条,末四条不见于屠书《香笺》,《书录》第二子目下三条,不见于屠书《书笺》,亦皆增补而来。惟《帖录》始于“淳化阁帖”,则已将屠书《帖笺》之首七目删去,《画录》亦删去屠书《画笺》之第一条。[3]21

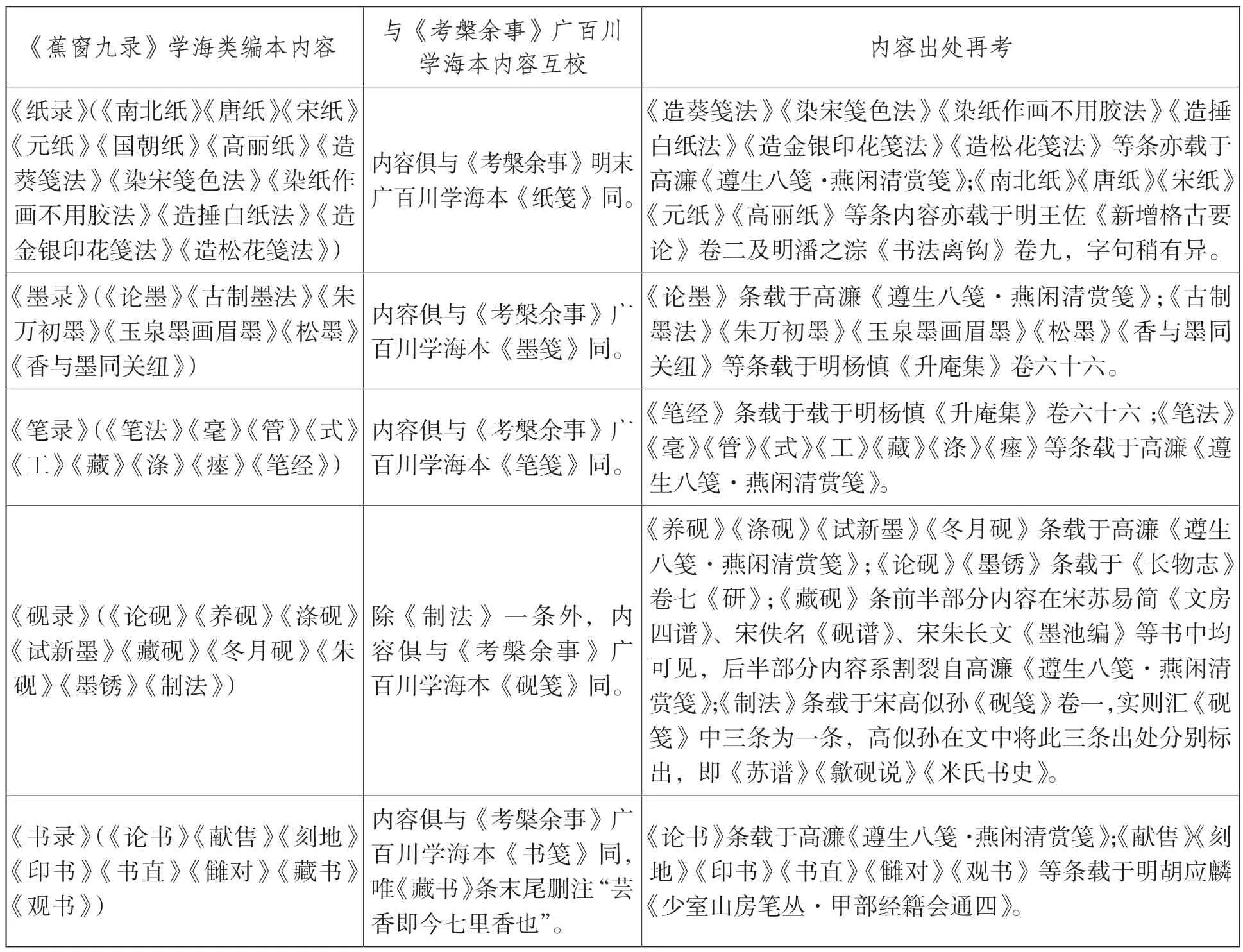

实际上,《考槃余事》诸版本内容有差异。学者向谦在《<考槃余事>的编撰者及不同版本比较研究》中将《考槃余事》明沈氏尚白斋刻本(四卷本)与清龙威秘书本(四卷本)进行互校,指出清龙威秘书本对最早的明沈氏尚白斋本做了十分大的改动,有些地方还取用了其他著述的内容。此文还指出,国家图书馆所藏最早的《蕉窗九录》是清代嘉庆年间桐川顾氏刊刻的版本。[10]26-32近年来,秦跃宇、黄睿在《<考槃余事>版本考辨》中对《考槃余事》诸版本的分合情况又做了详细梳理,进一步考证出:广百川学海本(十七卷本)对明沈氏尚白斋本进行了增删,将内容由原来的573条调整到587条,增加了34条,删减了20条;清龙威秘书本(四卷本)较明沈氏尚白斋本增加23条,删减3条,总计593条,且删除了广百川学海本中增补的《献售》《玉泉墨画眉墨》《松墨》《香与墨同关纽》《炉灰》《香炭墼》《留宿火法》《香都总匣》等内容。[11]16-17也就是说,广百川学海本中存在一些明沈氏尚白斋本、明宝颜堂秘笈本(四卷本)、清龙威秘书本中都没有的内容。这些仅出现在广百川学海本中的内容,如《献售》《玉泉墨画眉墨》《松墨》《香与墨同关纽》《炉灰》《香炭墼》《留宿火法》《香都总匣》等也可见于《蕉窗九录》。为了更清晰展现两书的相似性,现将《蕉窗九录》学海类编本与《考槃余事》广百川学海本内容互校如表1。

表1 《蕉窗九录》学海类编本与《考槃余事》广百川学海本内容互校

据表1可以看出,《蕉窗九录》的内容除《冷仙琴声十六法》《画诀十则》两条外,几乎全部与《考槃余事》广百川学海本内容相重合。另外,或是由于《考槃余事》一书系抄掇众书而成,其与《蕉窗九录》重合的内容亦散见于宋高似孙《砚笺》、宋赵希鹄《洞天清录》、明高濂《遵生八笺》、明胡应麟《少室山房笔丛》、明王佐《新增格古要论》、明朱谋垔《画史会要》、明潘之淙《书法离钩》、明林有麟《青莲舫琴雅》、明杨慎《升庵集》等书。

三、《蕉窗九录》所附内容及当时著书风气考

《蕉窗九录》学海类编本《画录》中所录《画诀十则》与《琴录》中所录《冷仙琴声十六法》是《考槃余事》广百川学海本中没有的内容。其中,《画诀十则》与清孔衍栻《石村画诀》内容基本一致。《四库全书总目》评《石村画诀》曰:“国朝孔衍栻撰。衍栻字石村,曲阜人,是书皆自记其作画之法。”[4]977余绍宋《书画书录解题》云:

凡十则,一立意、二取神、三运笔、四造景、五位置、六避俗、七点缀、八渴染、九款识、十图章。除渴染一则外,余俱寥寥数语。渴染之法,石村负其秘,谓未忍自泯,故言之较详。余按渴染之法,程孟阳派似已用之,其时代略先于石村,岂石村尚未得见,故自以为心得耶?前有自序及张潮题词。[5]94

可见,四库馆臣及余绍宋都认为《石村画诀》是孔衍栻自撰其作画之法的书。翁同文也关注到《画诀十则》与孔衍栻《石村画诀》内容的相似性,其论文中写道:

惟《昭代丛书》乙集第六帙与《美术丛书》第三辑,皆收清代孔衍栻之《石村画诀》,除多一自述习画之弁言外,与此《画诀十则》完全相同,可见即删其弁言过录而来。按《四库全书总目》卷一一四《艺术类存目》亦著录《石村画诀》,称孔衍栻为国朝曲阜人。其书即衍圣公家传本,但未言及其人确切年代。惟张潮所刻《昭代丛书》始于康熙三十九年(1700年),已收其书,由此推断,则过录《石村画诀》之文以成《蕉窗九录》,当亦先后不远。易言之,即《蕉窗九录》之伪托于项氏名下,实晚至清康熙年间。[3]18

翁同文认为,《蕉窗九录》的《画诀十则》这一章节抄袭自孔衍栻《石村画诀》内容,不过删其弁言。

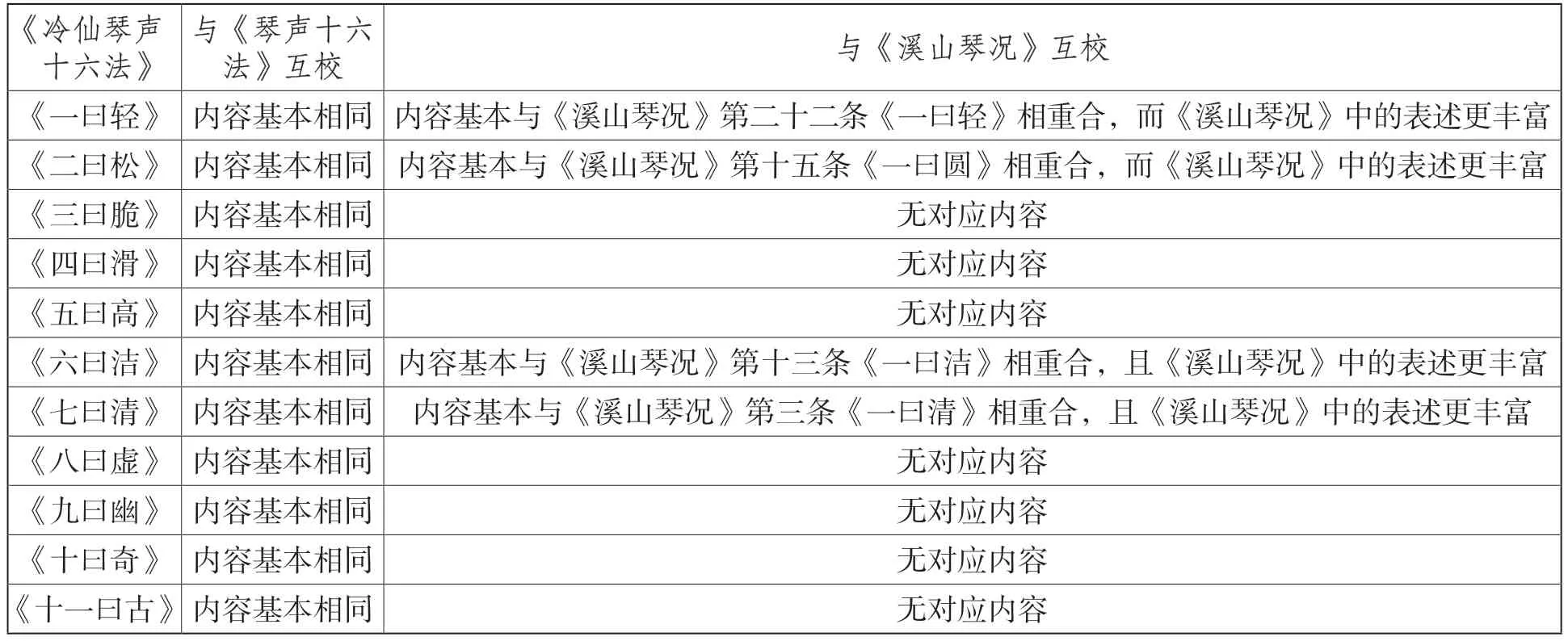

古籍流传情况通常颇为复杂,本文多数情况下是采取“按而不断”态度的,尽可能把相关文献释读、呈现出来。本文在考察《蕉窗九录》中《冷仙琴声十六法》时发现,其内容与清人徐祺编《五知斋琴谱》卷一《琴声十六法》基本相同,与清人徐谼《溪山琴况》也存在诸多重合。②徐祺,字大生,号古琅老人,扬州人,清初琴家。参研各家琴学谱本,以虞山派为主,兼收金陵、吴、蜀各派,编成《五知斋琴谱》。此琴谱编成后,未能出版。54年后,徐祺的儿子徐俊在周鲁封的资助下,于康熙年间首次刊印此书。徐谼,江苏太仓人。通琴理,有《溪山琴况》。据学者欧阳宵《<溪山琴况>成书背景新考》,徐谼大致活跃于1580—1660年。参见欧阳宵《<溪山琴况>成书背景新考》,《贵州社会科学》2014年第12期。现将《蕉窗九录》所录《冷仙琴声十六法》同徐祺编《五知斋琴谱》卷一《琴声十六法》、徐谼《溪山琴况》内容互校如表2。

表2 《冷仙琴声十六法》同《琴声十六法》《溪山琴况》内容互校

从表2可知,《冷仙琴声十六法》中的内容与徐祺《五知斋琴谱》卷一《琴声十六法》基本重合,与徐谼《溪山琴况》重合处有七条,分别是“轻、松、洁、清、澹、疾、徐”条。

值得一提的是,《蕉窗九录》中《冷仙琴声十六法》有注:“冷仙名谦,字启明,洪武时为协律郎,被罪仙去,吾郡人也”[12]52。清姜绍书《无声诗史》载:“仙人冷谦,字起敬,武陵人,道号龙阳子,洪武初以善音律,仕为太常协律郎……先生于永乐中有画鹤之诬,隐壁仙去。”[13]8可知,冷谦活跃于明初洪武年间。但《冷仙琴声十六法》中的第十六法“徐”写道:“古人以琴涵养性情,故名其声曰‘希’……严道澈诗:‘几回拈出阳春调,月满西楼下指迟。’其于徐意,大有得也。”[12]57此段中引用严道澈的诗句。按严道澈(1547—1625年)为明代中晚期人,冷谦活跃于明初洪武年间,早于严道澈很长时间,不可能一个很早以前人的著录收录晚很久的人的诗句。因此,《冷仙琴声十六法》应非冷谦自撰,而是后人托名之作。

前文通过对《蕉窗九录》与《考槃余事》,《画诀十则》与《石村画诀》,《琴声十六法》与《溪山琴况》《五知斋琴谱》复杂的源流关系的梳理,能够看出明清时期著书引用失范、抄袭成风的现象十分普遍。又如《考槃余事》明宝颜堂秘笈本中,该书还被题为《陈眉公考槃余事》。由于陈继儒声望显赫,一些书商常常弄虚作假,把他的名字附在书上,求取高额的销售利润。就此而言,可能大部分标明他为编纂者或作者的书都是伪作。陈继儒写给友人的两封书信确指《宝颜堂秘笈》为伪,《与戴悟轩》言:“但书坊所刻《秘笈》之类,皆伪以弟名冒之”[14]35,《答费无学》中言:“《秘笈》非弟书,书贾赝托以行,中无二三真者”[15]36。此时书籍市场商业化程度日益增高,书商争先出版各类书籍,进而导致图书质量下滑,校勘粗制滥造,坊间书贾多赝托名人,以提高书籍知名度,扩大销量,谋取可观利益。

卜正民在评价这一时期时曾指出:

张涛③张涛,万历时歙县知县。心目中的明朝历史是一部无情的衰落史。明朝从奠基者太祖(1368—1398年在位,亦称洪武皇帝)所强力推行的稳定的道德秩序最终滑向一个完全商业化的,在张涛眼中还是道德堕落的社会。张涛似乎敏感地触觉到商业——被拟人化为钱神的罪恶面孔——才是将曾经安定有序的中国改变成一个无序骚动的世界的罪魁祸首。在这个世界中,商业使人们不断地奔波,欲求不断地升级,使社会禁忌彻底倾覆。通过放任消费去推动生产,商业瓦解了张涛认为只有在纯粹的农业社会关系下才能实现的道德团结,引起了竞争,正是这种竞争破坏了社会的共同准则。[16]9-10

虽然这段话用词激烈,但它反映出明代中后期传统道德水准的普遍下滑,时人正处于为追求利润而不择手段的环境中。社会心理学提出一种“从众现象(conformity)”,可以理解为人们自觉不自觉地以自己所在地域、所属圈层或多数人的意见为准则,作为社会判断,改变思想态度,在思想上和行为上追随众人。勒庞在他的著作《乌合之众——大众心理研究》中对“群体”现象进行了研究。他认为,在某些既定的条件下,群体中的个体表现出个性消失的从众心理:

从平常的含义上说,“群体”一词是指聚集在一起的个人,无论他们属于什么民族、职业或性别,也不管是什么事情让他们走到了一起。但是从心理学的角度看,“群体”一词却有着完全不同的重要含义。在某些既定的条件下,并且只有在这些条件下,一群人会表现出一些新的特点,它非常不同于组成这一群体的个人所具有的特点。聚集成群的人,他们的感情和思想全都转到同一个方向,他们自觉的个性消失了,形成了一种集体心理。它无疑是暂时的,然而它确实表现出了一些非常明确的特点。这些聚集成群的人进入一种状态,

因为没有更好的说法,我姑且把它称为一个组织化的群体,或换个也许更为可取的说法,一个心理群体。它形成了一种独特的存在,受群体精神统一律的支配。[17]11

这段话可以说明,拥有较高地位和影响力的文化精英一旦制造伪书或伪作被归于其名下,“从众”者便可能更多,伪书及托伪作品可能流传更广,影响更大。

明清时期伪作及托伪之作普遍存在,这也会为当下的书画文献研究带来一定的障碍,甚至会造成研究中的以讹传讹。关注意义较大的伪作及托伪之作,关注原始素材,不惧“硬骨头”式的研究“盲区”,以个案分析的形式深入研究,得出具有学术规律性的结论,本身就符合艺术史基础研究的目的。希冀有更多的研究者加入此类研究。